EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

“Bonjour, vous voulez boire un café ?” Cette phrase, ce n’est pas l’opticien qui la prononce quand un client arrive en boutique. Mais le client lorsque le professionnel passe le pas de ms porte. Nous avons rencontré Gwenael Merlio, l’homme à lunettes et à moustache derrière L’Opticien qui bouge.

Accompagné de ses deux immenses mallettes, appelées marmottes, il peut proposer quelque 300 modèles de lunettes de toutes marques. L’opération est transparente : le déplacement n’est pas facturé, les prix sont les mêmes que dans les boutiques. “Au départ, je me suis adressé aux personnes âgées isolées, dans les EHPAD, à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusque dans les centres-villes”, explique l’entrepreneur.

Depuis, l’offre s’est diversifiée et agrandie. Aujourd’hui, si le siège de l’entreprise est à Toulouse et compte sept opticiens mobiles, les autres régions de France ne sont pas en reste. Soixante-dix opticiens naviguent ainsi entre la région parisienne, la Nouvelle-Aquitaine ou encore la Bretagne.

L’objectif, avec une récente levée de fonds à 1,5 million d’euros, est de rapidement passer à 300 opticiens mobiles dans l’Hexagone. “Pourquoi 300 ? Parce que c’est le maillage idéal pour le territoire”, explique Gwenael.

La vraie force de ce modèle est de se déplacer chez le particulier ou dans des établissements collectifs. Entreprises ou EHPAD. Cela n’empêche pas de consacrer un temps dédié, en moyenne une trentaine de minutes, à chaque client. “Voir les gens dans leur environnement leur permet d’être plus à l’aise pendant les essayages. Et cela nous permet aussi de voir comment ils utilisent leurs lunettes au quotidien et mieux comprendre leurs besoins. C’est un vrai plus pour les personnes âgées”, confie Gwenael.

Pour ce qui est des démarches administratives, comme dans une boutique classique, les opticiens se déplacent avec un appareil permettant de lire la carte Vitale et les cartes mutuelles. Si l’ordonnance n’est plus à jour. Pas de panique. L’opticien qui bouge s’est associé à une start-up qui lui permet de mettre le client en lien, dans les 48 heures, avec un ophtalmologue.

Une entrée d’immeuble classique dans le quartier dynamique d’Arnaud Bernard, à Toulouse. Puis, un escalier qui descend au –1. Une porte grise, laissant penser à un banal sous-sol. Mais derrière : se trouve le futur. Bienvenue à Neopouss, une micro-ferme urbaine organisée dans une cave. Au-dessus, les badauds faisant leurs courses où allant au travail n’ont pas idée que, juste en dessous, des plantes sont cultivées.

“On a commencé dans un appartement. Mais il y faisait trop chaud l’été, trop froid l’hiver. Puis, nous avons eu l’idée d’installer notre micro-ferme en sous-sol”, se souvient Nicolas.

Ici, pas besoin de grand-chose pour que les plantes s’épanouissent. Fenouil, poireaux, ciboulette, radis… plus de 40 variétés sont cultivées sur de grandes étagères de huit compartiments chacune. Un système ingénieux de traitement et d’utilisation d’eau a par ailleurs été imaginé. Des lampes LED, faibles en consommation d’énergie, simulent le jour et la nuit. L’humidité, quant à elle, est évacuée à l’aide d’une vingtaine de ventilateurs d’ordinateurs qui aèrent les plantes.

“Les micro-pousses ont d’importantes valeurs nutritionnelles”, explique le cofondateur de la start-up. L’entreprise a d’ailleurs le vent en poupe puisqu’elle livre ses produits à quelque 40 restaurateurs de la ville rose. Du circuit très, très, très court donc.

Cultiver en sous-sol, en voilà une vision d’avenir. Mais pour les fondateurs, cela n’est pas suffisant. “Bien sûr, je n’espère pas que toutes nos cultures se feront en sous-sol dans le futur, car l’air ne sera plus respirable. Néanmoins, les villes ont une autonomie alimentaire de trois jours. En cas de crise, il serait donc utile de disposer d’un réseau d’agriculture urbaine. Pourquoi pas sous-terrain”, défend-il.

La start-up NeoPouss, bien que sous terre, regarde vers les étoiles. Elle a en effet scellé un partenariat avec le CNES. L’idée est d’utiliser les propriétés nutritives des micro-pousses pour nourrir… les astronautes.

Le Muséum de Toulouse est le deuxième muséum de France par sa taille et sa fréquentation. Créé peu après la Révolution française, il abrite plus de 2,5 millions de spécimens sur 2600 m². Mur des squelettes, escalier du temps, exposition sur la scandaleuse vie de la nature et collections botaniques, préhistoriques, zoologiques… un nouvel espace a récemment été inauguré. Celui de la biodiversité.

L’espace biodiversité du Muséum de Toulouse, de 350 m², permet d’approcher de plus près et de comprendre les trois types de biodiversité qui régissent la planète : biodiversité génétique, spécifique et des écosystèmes.

Dans cet espace, il est par exemple possible de faire connaissance avec la biodiversité de l’intestin. Celui-ci concentre en effet plus de bactéries que la Voie lactée compte d’étoiles.

Pour Francis Duranthon, directeur du Muséum de Toulouse, « le mantra du Muséum est de s’intéresser aux relations entre l’homme, la nature et l’environnement ». C’est selon lui, “le rôle d’un Muséum, que de repositionner l’homme dans la nature. Non plus en tant qu’espèce dominante qui a tout à son service, mais comme une des composantes d’un écosystème très large […] et, à travers cela, interroger nos pratiques et nos activités sur Terre.”

Le 18 mars 2024, les équipes du Guide Michelin remettaient, à côté de leurs célèbres étoiles rouges, un autre genre d’étoiles : les étoiles vertes. Depuis quatre ans, le célèbre guide centenaire met en avant, avec une nouvelle distinction, toutes les bonnes pratiques écoresponsables à la fois en cuisine et en salle.

Quand les inspectrices et inspecteurs sont présents dans tel ou tel restaurant, en plus de juger la cuisine, ils vont vérifier les bonnes démarches écoresponsables : saisonnalité, origine des produits, gestion des déchets, etc. Tout est scrupuleusement vérifié.

Parmi ceux qui remportent cette distinction cette année, le restaurant En Pleine nature, à Quint-Fonsegrives, en banlieue toulousaine. Le chef Sylvain Joffre et sa compagne, la sommelière Ana Christina, dont le restaurant est étoilé depuis déjà une dizaine d’années, sont presque la définition de cette étoile verte. Travaillant avec une grande majorité de produits ultra-locaux, le chef est à la fois jardinier, mais également cueilleur. Il n’hésite pas à partir régulièrement « en pleine nature » pour récolter lui-même des plantes étonnantes qui feront toute la différence dans sa cuisine.

Cette année, les autres récompensés par cette jolie étoile sont Les Jardiniers (Ligré), La Cour de Rémi (Bernicourt), Domaine du Châtelard (Dirac), L’Art de vivre (Narbonne), La Galinette (Perpignan), Le Saint Hilaire (Saint-Hilaire-de-Brethmas) et La Bastide de Moustiers (Moustiers-Sainte-Marie).

Le marché des start-up est tendu. Il est de plus en plus chronophage et difficile pour ces jeunes structures de trouver des investisseurs. En effet, les fonds d’investissement sont de plus en plus exigeants et, situation économique oblige, demandent souvent beaucoup d’engagement pour un résultat incertain. Par ailleurs, la moitié des start-up meurent avant même d’atteindre leur cinquième année.

C’est pourquoi certaines entreprises font le choix d’ouvrir leur capital au grand public. Il ne s’agit pas là de crowdfunding où les citoyens sont appelés à financer un projet, mais de crowdvesting. Le citoyen devient alors actionnaire de l’entreprise de son choix.

“C’était pour nous la suite logique de l’histoire. Nous avons impliqué, dès le début, nos clients dans l’aventure. En leur demandant, par exemple, quel projet leur tenait le plus à cœur. Il était naturel de faire appel à eux en tant qu’investisseurs aussi, explique Grégoire Thomé, directeur financier de la néo-banque verte Helios. À ce stade, les particuliers sont particulièrement touchés par la crise environnementale. Il y a aussi la capacité de reprendre le pouvoir sur son argent.”

Même son de cloche du côté de Louis. La start-up basée à Toulouse est devenue leader en Europe du mobilier de bureau écoresponsable. “Nous fonctionnons en B to B. Notre mobilier est vendu aux entreprises. Pour permettre aux particuliers de participer à notre projet, l’ouverture du capital nous a paru évidente”, explique le CEO de l’entreprise, Thomas Devineaux.

Les deux entreprises sont pour ce faire passées par la plateforme Tudigo. “Les investisseurs particuliers ont ensuite accès à de nombreuses informations concernant la santé de l’entreprise”, explique Thomas. “Il n’y a pas encore de dividendes chez Helios, on ne peut pas garantir un retour sur investissement. Mais c’est une façon de s’impliquer en investissant dans une entreprise qui fait bouger les choses”, nuance Grégoire.

Ce procédé a été un véritable succès pour la banque éthique qui a réussi à lever 2 millions d’euros. “Le plus intéressant, c’est que nous avons eu des investisseurs qui ne sont même pas clients de la banque. Simplement des citoyens heureux d’investir dans notre projet”, ajoute le chief of staff de la fondatrice d’Helios Maëva Courtois.

Chez Louis, la campagne est toujours en cours. L’entreprise insiste sur l’impact du mobilier. “Chaque jour, on jette 15 000 bureaux dans le monde. 93% sont brûlés ou enfouis”, explique le CEO de l’entreprise d’ameublement. La start-up, qui propose un ticket d’entrée à 1000 euros, espère lever entre 300 000 et 500 000 euros.

Elle est partout. De plus en plus présente dans nos vies. Pour nous aider à nous garer, pour lancer une musique avec une commande vocale, sur nos smartphones ou même générer du texte sur Internet. L’IA, ou intelligence artificielle, prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Mais une question revient pourtant sans cesse dans nos inconscients : « l’IA est-elle dangereuse ? » Ne peut-elle pas, un jour, nous dépasser ? Nous remplacer ? Quel est son potentiel et en quoi peut-elle nous aider à mieux vivre

Toutes les réponses et pistes de réflexion sont à retrouver au Quai des Savoirs, à Toulouse, à l’expo “IA: Double Je“.

Lors de la visite, les curieux pourront explorer une approche rigoureuse dans le contenu et inventive dans la muséographie. Des expériences interactives captivantes sont notamment proposées, telles que la conduite d’un véhicule autonome. Mais également la création d’un outil de diagnostic médical. L’occasion également d’approcher toutes les applications qui rendent l’IA accessible à tous.

Le visiteur pourra aussi plonger dans une analyse approfondie de l’impact de l’IA sur divers domaines. Y compris son influence dans le travail. Et la manière dont elle façonne l’avenir professionnel. Cette exploration visionnaire des futurs possibles se veut aussi rassurante car l’IA n’est qu’une machine.

« Il ne faut jamais perdre de vue que la machine est capable de faire des calculs gigantesques, de produire plein de choses. Mais qu’elle ne comprend rien à ce qu’elle fait. Elle n’a pas de conscience de ce qu’elle est en train de faire. Elle ne sait pas ce qu’elle dit. Elle ne comprend rien à ce qu’elle dit, ce n’est pas son problème. Par contre : elle dit ! » rappelle Laurent Chicoineau, directeur du Quai des Savoir et commissaire de l’exposition.

L’exposition incite également les visiteurs à réfléchir aux implications éthiques, mais aussi aux perspectives de contrôle et aux évolutions souhaitables pour l’avenir de cette technologie en constante évolution. “IA: Double Je” est d’ailleurs née d’une collaboration entre partenaires scientifiques, technologiques, industriels, culturels, éducatifs et artistiques. Une multitude de points de vue, a pour but d’élargir la réflexion.

Pratique.

“IA : double je”, Quai des Savoirs, à Toulouse, jusqu’au 3 novembre 2024.

Véritable institution culturelle et gastronomique, l’apéro est mis à l’honneur cette année, en mars, à Béziers et à Toulouse. C’est Sébastien Lafarge, ancien vigneron, qui en a eu l’idée mais aussi l’envie. L’envie de notamment mettre en lumière les producteurs et les faire se rencontrer. Mais aussi de créer un moment de convivialité entre les participants et les visiteurs.

« Le Salon de l’apéro se tient dans des lieux stratégiques : le Parc des expositions de Béziers et le centre de congrès Diagora de Toulouse Labège. Il offre ainsi une belle visibilité aux exposants, qui y présentent leurs produits à un moment idéal : au mois de mars, quand les beaux jours reviennent et que l’on commence à organiser des apéritifs conviviaux. Ce salon est l’occasion pour de nombreux exposants de toucher de nombreux professionnels à la recherche de nouveaux produits apéro », explique Sébastien.

Le salon sera ouvert au grand public même s’il y aura des échanges commerciaux. Vincent tient à préciser qu’il entend défendre les petits et moyens producteurs. Ce sont eux qu’il veut mettre en lumière et aider à développer de nouveaux produits.

« On est épicuriens. Nous avons vraiment de bons produits. Que ce soit en charcuterie, fromages, vins, etc. On aime et on a besoin de faire la fête. Ça donne envie de profiter, de se changer les idées. On prend l’apéro, on refait le monde en famille ou entre amis », explique cet amoureux des bonnes choses.

À Béziers comme à Toulouse, le Salon de l’apéro réunira pendant trois jours tous les acteurs de l’apéro : artisans des métiers de bouche, produits de la terre et de la mer, boissons, arts de la table, livres de cuisine et jeux.

Figurent aussi au programme des animations, comme la pétanque indoor et surtout beaucoup de convivialité.

Pratique.

Le salon de l’apéro au Parc des expositions de Béziers du 8 au 10 mars et du 22 au 24 mars au centre des congrès de Toulouse.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

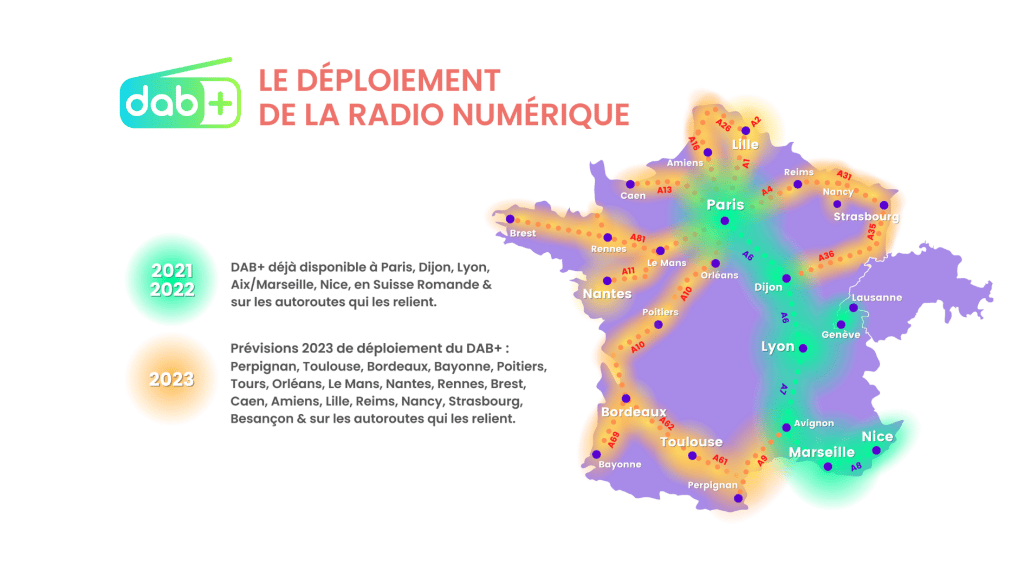

De Paris à Marseille en passant par Lyon, AirZen Radio a commencé à émettre en octobre 2021 sur un axe est de la France en DAB+. Cette nouvelle technologie de diffusion de la radio en numérique, sur poste autonome ou en voiture, est gratuite. Depuis quelques semaines, le déploiement des émetteurs s’accélère. AirZen Radio touche ainsi désormais 60% de la population française métropolitaine. De Bordeaux à Toulouse, d’Amiens à Besançon, de Nice à Poitiers, de Reims à Valenciennes…

AirZen Radio n’est pas une webradio, même si elle peut s’écouter comme telle sur airzen.fr. Les contenus d’AirZen Radio, tels que les reportages et les émissions sont aussi disponibles en podcasts sur les plateformes de streaming. AirZen Radio est avant tout une radio, une antenne en flux continu, une plateforme nationale d’informations positives et de solutions.

« Quelle est votre fréquence ? » nous demande-t-on souvent. Nous n’en avons pas. Pas de 100.5 ou 98.2. Les fréquences sont réservées à la bande FM, aujourd’hui saturée. Le DAB+ fonctionne aussi avec des émetteurs radio, mais ils sont numériques. Ces derniers sont déployés progressivement dans toute la France.

« C’est exactement à la radio ce que la TNT est à la télévision. C’est-à-dire, la capacité à recevoir, à écouter la radio en son de qualité numérique avec l’absence d’interférences ou de grésillements comme on peut avoir sur la bande FM. Mais cela reste de l’écoute hertzienne sur les postes équipés d’une puce DAB », explique Hervé Godechot, membre de l’ARCOM. Les puces DAB se trouvent dans tous les nouveaux postes commercialisés aujourd’hui ou directement dans les voitures récentes, vendues depuis 2020. Le DAB+ est disponible gratuitement et sans abonnement.

AirZen Radio fait partie des antennes nationales, comme ses consœurs, qui obtiennent, en plus de leur fréquence hertzienne, une fréquence numérique. « Dans une ville comme Paris, on peut écouter 48 radios en FM et plus de 100 en DAB+ », ajoute le spécialiste.

La France est à la traîne concernant le déploiement du DAB+. « La Norvège a complètement renoncé à la bande FM pour une radio exclusivement numérique. Idem pour la Suisse. D’autres pays, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Belgique, ont une offre numérique déjà bien installée », explique encore Hervé Godechot.

AirZen Radio a démarré sa vie entre Paris, Lyon et Marseille. Elle la poursuit désormais, comme l’ensemble des autres stations nationales, à Bordeaux, Toulouse, Nice, Monaco, Amiens, Calais, Le Havre ou encore Metz. Le DAB+ couvrira, d’ici à la fin du mois de mars 2024, plus de 60% du territoire de la France hexagonale.

« On entre dans une phase où, après le développement des émetteurs le long des grands axes routiers, nous élargissons nos zones vers la ruralité », conclut Hervé Godechot.

À Toulouse, dans le quartier de Bellefontaine, une imposante bâtisse en briquettes rouges contraste avec les hautes tours de béton. Ce lieu est le FIL, le Façonneur d’Innovations locales. Un bâtiment du patrimoine local qui, autrefois, appartenait aux moines de la Daurade. Aujourd’hui, c’est une autre activité qui s’y pratique. Le FIL est un tiers lieu socialement responsable, animé par les Imaginations Fertiles.

Lorsqu’on pousse les portes, l’espace est vaste et chaleureux. 2300 mètres carrés de salles de conférence disponibles à la location, de plateaux de coworking ou d’ateliers solidaires. Le lieu a été labellisé à « hautes performances sociales et environnementales ». Les Imaginations fertiles, structure SCIC et foncière éthique qui anime les lieux, proposent des activités ouvertes sur le quartier.

« Avant même notre ouverture, en 2023, nous avions mené une étude d’impact. L’idée n’était pas de proposer des choses déjà existantes dans l’offre riche des associations du quartier, mais un complément. Et nous avons largement consulté, impliqué les habitants en amont. Ils nous connaissaient donc déjà ! » explique Adriana, chargée des relations avec le quartier.

C’est ici que se tiennent aussi régulièrement des rencontres et des petits-déjeuners autour de l’économie sociale et solidaire. Les entrepreneurs sociaux viennent s’y rencontrer, et le lieu permet aussi de favoriser le recrutement dans le quartier de Bellefontaine, classé prioritaire.

Parmi les ateliers et animations proposées : l’encadrement de femmes en réinsertion, les chantiers solidaires… plusieurs entreprises y ont aussi élu domicile. C’est le cas de l’antenne occitane de la banque éthique LA NEF ou encore de la Conciergerie solidaire.

Avec plus de 24 millions de billets de train Intercités, TGV et Ouigo vendus, « nous avons battu le record absolu de fréquentation de l’histoire du train en France », a annoncé cet été le ministre des Transports, Clément Beaune. Si le train a la cote en France, il permet aussi de faire de belles rencontres.

Et ce sont les rencontres qu’on aime sur AirZen Radio ! Alors, lors d’un trajet en train par un soir glacé de novembre, nous avons rencontré une inconnue, dans le wagon n°8 d’un TGV au départ de Paris et en direction de Toulouse.

Notre inconnue avait autour de 70 ans. Le visage souriant et ouvert. Elle portait des petites lunettes rondes et s’assurait, auprès des autres voyageurs, de l’heure d’arrivée en gare de Toulouse-Matabiau. Puis, nous nous sommes pris à discuter. De tout, de rien.

La retraitée, originaire de Belgique, nous a raconté qu’elle voyageait en France de temps en temps, « pour sortir de [sa] bulle ». Pour échapper à un quotidien familial parfois dur. Entre deux anecdotes de son passé d’enseignante, elle a fini par confier, les yeux brillants, que son enfant était atteint d’un lourd handicap.

« C’est dur pour une mère. Mais j’ai beaucoup d’admiration pour lui, pour son courage. Nous étions proches, mais cette épreuve nous a davantage rapprochés », confie-t-elle. Et d’ajouter : « J’essaye toujours de tirer du positif de tout. Et notre relation, notre complicité, c’est du positif ! »

Sur une note plus légère, notre inconnue nous a chuchoté à voix basse la recette des frites à la belge. « J’en mange au moins une fois par semaine », s’amuse-t-elle. Et alors, ce secret ? Laisser refroidir les patates entre deux cuissons. « Si vous ouvrez un resto, pensez à moi », précise-t-elle.

La voix de la SNCF a résonné dans le wagon n°8. L’heure de l’arrivée. Tout juste le temps de ranger notre micro. Et si on veut la retrouver ? Il existe une page Spotted SNCF sur Facebook paraît-il. Mais au moment de dire au revoir, elle nous a lancé : « Je m’appelle Michèle, et j’ai été ravie de faire ce trajet avec vous. » Nous aussi Michèle. Nous aussi.

Un tiers-lieu est avant tout un lieu d’échanges, de rencontres, de mise en commun des savoirs et des bonnes pratiques. Généralement, c’est un lieu de passage plus qu’un lieu de vie et y sont souvent traitées des questions ayant trait à la transition environnementale et sociétale.

Qu’en est-il de leurs formes juridiques ? Il y en a autant qu’on compte de tiers-lieu. Fondations, associations, coopératives, SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif), SCI (Société civile immobilière)… il existe de nombreuses formes hybrides. Concernant le modèle économique, il est également très varié. Difficile donc d’en tirer une tendance générale. C’est là que le bât blesse pour les fondateurs et fondatrices de tels projets.

« C’est vrai que nous sommes tiraillés entre nos missions d’intérêt général, d’une part, et des besoins de financement, d’autre part », admet Pascale Dubois, cofondatrice de l’agence intercalaire qui gère des tiers-lieu transitoires, des locaux d’écoles ou d’anciennes mairies transformées un temps en lieux d’accueil pour migrants ou centres culturels.

Si la logique d’une entreprise est de tendre vers la croissance, les tiers-lieux sont dans une autre dynamique. Celle de l’équilibre financier. Les activités rémunératrices doivent ainsi permettre de rembourser l’investissement initial (travaux, emprunts, loyers…), de payer les équipes gérantes ou encore de financer des missions plus sociales.

« De notre côté, nous misons sur la location de salles et sur les subventions publiques pour nos missions à destination des quartiers prioritaires », explique Agnès Gaigneux, cofondatrice des Imaginations Fertiles à Toulouse.

Parmi les activités pratiquées dans les tiers-lieux, plusieurs possibilités. Location de salle ou de matériel, restauration, espaces de coworking, droits d’usage du site sous la forme de loyers… Mais la route est longue pour la plupart qui doivent constamment jongler entre logiques financières et missions sociales.

De prime abord, une friperie comme il en existe d’autres. Ce qui peut donner un indice, c’est cette magnifique table en bois qui trône au milieu de la pièce. Elle invite à l’échange. Bienvenue chez les Munitionnettes ! Cette association toulousaine dispose désormais d’une boutique-friperie solidaire aux Halles de la Cartoucherie, à Toulouse.

Les Munitionnettes, c’est un lieu d’échanges, tourné vers toutes les femmes. Les vêtements vendus, récupérés auprès de grandes ou petites marques plus ou moins engagées, ne dépassent pas les 15€. L’idée : rendre l’habillement accessible aux plus précaires.

L’association organise d’ailleurs régulièrement des ateliers à destination des femmes. « Elles viennent prendre des conseils pour un entretien d’embauche, se maquiller. On les accompagne dans leur réinsertion », explique Zakia.

Zakia Rabi a fondé cette association afin d’utiliser ses compétences de styliste et redonner confiance à des femmes éloignées de l’emploi. « L’habit ne fait pas le moine, mais il y contribue », ajoute-t-elle. Bénévole pour les banques alimentaires, elle a noté que souvent, les questions qui revenaient le plus en matière d’insertion avaient trait aux vêtements. « On ne s’en rend pas compte, mais on juge beaucoup les vêtements des autres. Et les plus précaires en font les frais ».

Les Munitionnettes a déjà accompagné une centaine de femmes et a reçu, depuis l’ouverture des Halles de la Cartoucherie, quelque 60 femmes en ateliers. Et alors Zakia, un petit conseil vestimentaire pour un entretien d’embauche sans se ruiner ?

« Je conseillerais, si on pousse la porte d’une friperie, d’opter pour un blazer ! Cela va vous donner de la posture, de la prestance. C’est un bouclier qui va vous permettre de prendre de la hauteur », suggère-t-elle. Pour les chaussures, la styliste engagée conseille de miser sur le confort. Des mocassins sombres pour les femmes par exemple.

Prendre un café latte, goûter à une quiche vegan tout en jouant avec Chewie, le Border Collie du Canithé, en voilà une idée wouf ! Le Canithé est un tout nouveau “bar à chiens” qui a ouvert récemment ses portes à Toulouse, près de la basilique Saint-Sernin.

À l’origine de ce projet, deux amies, Pauline et Claire. «. C’est la pandémie de Covid-19 qui l’a convaincue de franchir le pas.

« Pendant le confinement, je vivais 100% du temps avec ma chienne. On se baladait, on courait ensemble. Quand il a fallu reprendre le travail et passer plus de 60 heures par semaine loin d’elle, je me suis dit qu’il n’y avait plus de sens », raconte-t-elle.

Les deux jeunes femmes souhaitaient aussi mettre de l’engagement dans leur café. En plus des deux pensionnaires présents à temps plein, le Border Collie Chewie et la Beagle Oia, d’autres chiens sont de passage. Le Canithé est aussi impliqué sur le plan de l’alimentation. « Nous proposons une carte majoritairement bio, végétale et locavore », explique la co-fondatrice.

Ces chiens sont parrainés par l’association toulousaine de protection animale, Musotopia. «;», souligne Claire. Le Canithé a justement mis en place une charte de bonne conduite, afin de savoir comment se comporter avec ces clients à quatre pattes.

« Je suis un homme de la campagne. J’ai besoin de nature et je me sens bien ici », nous confie Olivier Biggio. Cet ingénieur en biotechnologie s’est trouvé une passion peu commune : les agrumes. Dans le sud-ouest de la France, à Plaisance-du-Touch (31), il fait pousser quelque 56 variétés d’agrumes dans l’allée qui borde son jardin.

Oui, vous avez bien lu. Les agrumes d’Olivier sont plantés en pleine terre et non pas en pot. « Les agrumes en pot, vendus dans le commerce, souffrent, une fois chez nous, de nombreuses maladies et parasites. En pleine terre, ils peuvent produire beaucoup plus de fruits et n’ont quasi pas de prédateur », explique-t-il.

Et il sait de quoi il parle. Ce passionné d’agrumes est le coauteur du livre « Agrumes résistants au froid » avec Bernard Londeix. Cet ouvrage, publié aux éditions Ulmer, a eu un immense succès chez les amateurs de citrons et autres yuzus, puisqu’il s’est écoulé à plus de 20.000 exemplaires.

Si sa maison située dans la campagne haut-garonnaise est loin des rives de la Méditerranée, elle n’en est pas moins une terre d’accueil. « Les agrumes peuvent pousser quasiment partout en France, à condition de bien choisir la greffe et son porte-greffe », explique l’expert.

Greffe ? Oui, on parle toujours d’agrumes. Contrairement à d’autres plantes, les agrumes ne se sèment ni ne se bouturent. Ils se greffent. Il suffit pour cela de bien choisir le porte-greffe, c’est-à-dire le plan qui accueillera la variété de son choix.

Si cela semble bien compliqué, les pépinières spécialisées sont là pour ça. C’est le cas des pépinières Vessieres près de Perpignan, mais aussi d’À l’ombre des figuiers, la pépinière Quissac près de Montpellier ou encore les Agrumes de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Sur ces plateformes ou dans ces jardineries dédiées aux agrumes, il est possible de trouver des plants greffés made in France et surtout résistants au froid.

En effet, pour Olivier Biggio, planter en terre un citronnier acheté en pot peut aussi être une erreur. « Il ne résistera pas au froid ou donnera des fruits pauvres ou peu intéressants », explique-t-il. Dans son allée des merveilles, les variétés différentes se comptent par dizaines. « Et encore, il en existe plus de 1000 », s’amuse-t-il.

Citrangequat Thomasville, Eremorange, Ichanglemon, Kumquat Fukushu, Mandarine Satsuma, Bigarade du Vatican… acides, amers, acidulés, sucrés, il y en a pour tous les goûts. Olivier cultive aussi le yuzu, un citron japonais populaire pour son zeste. « Je me suis associé Aux tabliers toqués, une pâtisserie qui a reçu un prix pour sa pâtisserie citronnée, le Limos », raconte-t-il.

Toulouse, place de l’Ormeau. Vue de l’extérieur, la résidence “Vol de Nuit” n’a rien de plus ou de moins que les autres. Sur la devanture néanmoins, une plaque couleur argent attire l’œil : « Maison passive certifiée ». On pénètre dans le sous-sol et à y regarder de plus près, les murs semblent habillés. « C’est un manteau thermique en polystyrène », explique Laurence Ryckwaert, architecte à l’origine du projet. Il s’agit donc dans un bâtiment passif.

La résidence, composée d’une dizaine de logements partagés entre propriétaires et locataires, est configurée pour garantir un vrai confort de vie. Grâce au triple vitrage, le froid comme le chaud ne peuvent entrer dans les appartements. Ils sont bien orientés pour capter le moindre rayon de soleil en hiver. L’été, des stores épais permettent au contraire d’en limiter l’effet.

Mais le cœur du réacteur se trouve à l’intérieur des appartements, dans la buanderie. On trouve une VMC double flux. Le dispositif a l’air impressionnant avec ses gros tubes d’acier. Pourtant, cela permet de transformer l’air entrant et sortant.

« Cette machine vient tempérer l’air. Plus besoin, a priori, d’ouvrir les fenêtres. Plus besoin de grille d’aération. On extrait l’air vicié dans les pièces humides comme la salle de bain et on le transforme en air tempéré », explique Arthur Chevignard, architecte associé.

Cette méthode permet ainsi de garantir une température moyenne autour de 20 degrés. Le tout, sans utiliser le chauffage. « Nous l’allumons entre la mi-février et la mi-mars uniquement », expliquent des habitants du 2ᵉ étage. Pour eux, la facture varie entre 50 et 100 euros à l’année. « Nos amis ne nous croient pas quand nous leur disons que c’est par an et non pas par mois », s’amusent-ils.

La construction passive repose avant tout sur un bâtiment parfaitement bien isolé, des murs au plafond en passant par les sols. Car l’essentiel des pertes de chaleur se produit au niveau des parois.

Ces habitations répondent donc à plusieurs critères : une isolation thermique renforcée, des menuiseries à triple vitrage, le traitement et la suppression de tous les ponts thermiques, une étanchéité à l’air parfaite impliquant une ventilation à double flux. Celle-ci va aussi réutiliser les calories de l’air sortant pour chauffer l’intérieur du logement.

Il existe aujourd’hui quelque 3.000 logements passifs en France. Ce chiffre est dérisoire et est largement en contraste avec les objectifs du gouvernement d’anéantir les passoires thermiques. Ces logements dans lesquels il fait bien trop froid en hiver et trop chaud en été seraient eux au nombre de 8 millions.

Mais alors pourquoi ne pas investir largement dans ces constructions ? Une question de coût ? Construire passif engendre un surcoût de l’ordre de 10% à 15%. Mais il est absorbé rapidement par les économies d’énergie. Pour les deux architectes du cabinet Ryckwaert Chevignard, la responsabilité est multiple.

Il y a d’abord un manque de volonté politique. « La règlementation actuelle, RE 2020, permet de construire des bâtiments neufs de bonne qualité en matière énergétique. Mais tant qu’elle n’ira pas plus loin, il n’y aura pas d’incitation à construire passif. C’est un vrai frein psychologique », explique Arthur Chevignard.

Le souci vient aussi du manque de formation et d’expertise de la part des entreprises du bâtiment et des promoteurs. « Nos résidences et maisons en Occitanie ont valeur d’exemple. C’est justement pour prouver que c’est possible et bénéfique quand on sait s’y prendre », souligne ce dernier.

Il faut s’enfoncer dans la zone commerciale pour trouver ce petit ovni de l’alimentaire. À Balma Gramont, en région toulousaine, derrière les enseignes de chaussures et autres supermarchés, se trouve le Drive tout nu. Un petit point de retrait qui a des frères à trois autres endroits de Toulouse, à Lille mais aussi à Bordeaux.

Le concept : les clients récupèrent leurs courses faites préalablement sur Internet, comme pour un drive de grande surface classique. Mais là, les produits ne sont pas emballés dans du plastique ou du carton. Ils sont en effet conditionnés dans des bocaux en verre à retourner lors de la commande suivante, moyennant un bon de réduction.

Derrière cette idée, deux personnes engagées. Salomé et Pierre Géraud. L’idée de ce couple est de rendre le zéro déchet accessible et simple. « On a voulu s’adresser aux habitants des zones périurbaines qui n’ont pas d’autre choix que d’aller en supermarché. L’offre de vrac est déjà importante dans les villes, alors qu’elle manque ailleurs », raconte Marie Alsina, chargée de communication et marketing pour l’enseigne.

D’où l’arrivée de cette forme hybride, entre le drive de grande surface et la consommation éthique et responsable. Au Drive tout nu, les produits sont à majorité locaux et bio. « Le plus, c’est que nous accueillons nos clients en présentiel. On ne retire pas sa commande en borne », précise Marie.

Un tiers de la population française vit en zone périurbaine. Et près de 10% des achats dans ces zones, circulables quasi exclusivement en voiture, se font en drive. Un terreau donc fertile pour l’enseigne.

Le Drive tout nu a déjà séduit plus de 6 000 clients très actifs. « Nos habitués sont très engagés et sont nos meilleurs ambassadeurs », explique Marie Alsina. Régulièrement, l’enseigne les contacte pour leur demander des suggestions. «;! »

« Le vrac et le zéro déchet ont souvent cette image de produits réservés à une certaine catégorie de porte-monnaie. Nous, on essaie au maximum de proposer des produits de grande qualité à un prix raisonnable. Nous avons aussi certains produits de marque, comme les pâtes Lustucru, qui sont moins chères qu’en grande distribution car nous les proposons en vrac », explique Marie Alsina.

À sa naissance en 2018 à Toulouse, le Drive tout nu comptait quelque 600 références. Aujourd’hui, l’enseigne en commercialise 1 600. « Nous n’avons pas de premiers prix, car nous misons sur la qualité, mais cela va du bon marché au haut de gamme. Il y a donc aussi bien de la confiture classique, par exemple, qu’une confiture avec numéro de série car produite ultra localement et donc automatiquement plus chère. »

L’emballage d’un produit correspondrait à 10 à 40% de son prix. En retirant les emballages, le consommateur devrait donc payer moins cher, non ? « Oui et non », répond Marie. Le Drive tout nu a en effet décidé de profiter de cette marge de 30% pour renforcer la qualité de ce qui est proposé.

Le Drive tout nu s’est lancé il y a cinq ans à Toulouse. Depuis, suite à un succès grandissant, la marque s’est étendue. Elle dispose de trois points de retrait en périphérie urbaine de la ville rose, à Beauzelle, Balma et Saint-Orens. Elle vient aussi d’en ouvrir un quatrième dans la zone commerciale de Labège. L’enseigne a aussi gagné d’autres villes, notamment Lille et Bordeaux.

« L’idée est d’ouvrir des hubs à proximité de grandes villes puis de développer plusieurs points de retrait autour pour alimenter au maximum les zones périurbaines », explique Marie.

En 2022, l’entreprise a connu une croissance de 15 % à périmètre égal et a même levé 5 millions d’euros pour développer son activité. Elle devrait lancer en 2024 son premier supermarché zéro déchet.

En famille, entre amis ou seul, vous en aurez plein les yeux et les papilles. Les Halles de la Cartoucherie viennent d’ouvrir leurs portes à Toulouse, dans l’écoquartier éponyme. Ici, à chaque détour de cet immense bâtiment tout en longueur, il y a de quoi prendre soin de soi, de son corps, de son esprit tout en goûtant aux cuisines du monde.

Articulé sur deux niveaux, l’espace est lumineux et coloré. Cette diversité sous tous les aspects en fait l’une de ses principales richesses. Autre point fort : son accessibilité. Libre ! Toute l’année, toute la semaine et jusqu’à 1 heure du matin du jeudi au samedi au printemps et en été.

Les Halles de la Cartoucherie est au départ un projet porté par le collectif Cosmopolis. Il rassemble des acteurs issus des secteurs de l’économie sociale et solidaire, de la restauration, du sport, de la culture et de l’immobilier.

Une fois les portes poussées, on entre dans un vaste temple de la nourriture. Au milieu, de longues tables entourées de sièges hauts attendent les personnes qui souhaitent manger sur place. Tout autour, des restaurateurs. À droite, les cuisines du monde : chinoise, péruvienne, africaine… Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Ici, on élabore les plats sur place, en utilisant au maximum des produits locaux et en majorité bio. Les parfums se mélangent, pour le plus grand plaisir des gourmets.

À gauche, des stands plus traditionnels : bouillon, italien, bar à vin… Il est aussi possible d’y faire son marché du jour avec des produits de qualité et toujours de la région. « Les Halles de la Cartoucherie est surtout un lieu de vie. On peut presque y passer sa journée », confie Landri Olivier, directeur général des lieux. Il y a même une école de cuisine écoresponsable, La Source, qui offre une formation qualifiante en partenariat avec des entreprises aux personnes désireuses de se lancer dans cet art.

À l’entrée, on découvre une épicerie collaborative, Cop’Cop. Les aliments proposés sont des légumes et fruits oubliés ou non calibrés qui retrouvent ici une nouvelle mission nutritive. Des produits secs et en vrac sont aussi proposés, toujours dans une volonté d’éthique pour le consommateur comme le producteur. Belle surprise dans cette épicerie : les casiers fermiers pour retirer des fromages, produits laitiers, viande bio… Toujours frais et renouvelés régulièrement dans la journée, la traçabilité permet de contacter directement chacun des producteurs.

Au fond de cette grande avenue culinaire, l’espace sportif. Beaucoup d’activités sont proposées, tant pour la musculation et l’adresse, telles que le squash, l’escalade ou le fitness, que des cours de mieux-être. Les tout-petits ont aussi le droit à leur espace dédié, histoire d’apprendre la coordination des mouvements par le jeu.

Une salle de spectacle verra également le jour au printemps 2024 au rez-de-chaussée. Les concerts, pièces de théâtres, spectacles de danse, feront la part belle aux artistes du territoire. En attendant, « la culture va au-delà des murs de la salle de spectacle, par le biais d’une programmation culturelle et socioculturelle dans tous les espaces des Halles, pour cultiver le vivre ensemble, l’expression, les rencontres, le partage, la découverte et la convivialité », ajoute Nicolas Pozmanoff, coordinateur de l’activation culturelle aux Halles de la Cartoucherie.

À l’étage se niche la librairie L’Autre Rive pour ouvrir l’esprit à tous les horizons, à toutes les cultures. Puis, sur les côtés, des bureaux aménagés pour travailler en autonomie, deux salles de réunion et de formation pour plus de collaboratif, aménagées avec le Wifi, écran et système Visio.

Les Halles de la Cartoucherie ont bien des atouts. Cette structure allie rassemblement des diverses populations de Toulouse et ses environs et concept économique en harmonie avec la restructuration écologique du quartier. « La gastronomie, la culture et le sport ne sont qu’un prétexte. C’est avant tout une démarche tournée vers la transition environnementale et la société », détaille Landri Olivier.

Par exemple, chacun des acteurs est incité à embaucher des chômeurs de longue durée ou des personnes nouvellement arrivées sur le territoire. Les Halles leur proposent aussi de veiller à un tri des déchets et d’utiliser un maximum de produits locaux. En échange de quoi, si ces objectifs sont remplis, le prix de leur loyer est minoré.

Aux Halles, tout est fait pour que chaque sens soit délicieusement activé et l’esprit en harmonie avec les rêves et le bien-être de chacun. Car l’important n’est-il pas de nous mettre en joie au quotidien, tous ensemble ?

C’est une personnalité célèbre auprès des Toulousains. Depuis 2006, le chef Stéphane Tournié officie derrière les fourneaux du restaurant Les Jardins de l’Opéra à Toulouse. Le lieu est bien connu des locaux, c’est d’ailleurs une véritable institution située place du Capitole.

Il faut dire que l’établissement a décroché une première étoile au Michelin en 2012. C’était bien avant l’arrivée de Stéphane Tournié. À son arrivée, il a donc fallu maintenir le même niveau d’exigence. Et surtout maintenir cette étoile. Pari gagné pour le nouveau propriétaire qui, chaque année, conserve son étoile au guide Michelin.

@stephane_tournie À propos des #NoShows #Toulouse ♬ son original – Chef Stéphane Tournié

Au-delà de cette étoile, ce qui est surtout important pour le chef, c’est de bien manger et de passer un moment convivial lors d’un repas. Il fait également tout pour transmettre sa passion et son amour de la cuisine, et du bien manger. C’est d’ailleurs pour cela qu’il s’est lancé sur les réseaux sociaux. Et notamment sur TikTok, le réseau des jeunes – et des moins jeunes aussi, précise-t-il au passage.

L’idée est de parler cuisine, bien sûr, mais pas que. Comme dans un restaurant explique-t-il, il faut aussi créer de la convivialité, du dialogue, de l’échange. Et sur son compte, on retrouve de tout. D’une recette on passe à un coup de gueule ou à un conseil… Tous les sujets sont abordés, explique le chef, du moment que l’on reste dans la thématique du restaurant.

Pour aller plus loin > #BookTok : la rentrée littéraire se passe aussi sur TikTok

Niché le long des rives de la Garonne, le Quai des Savoirs est une destination incontournable pour les esprits curieux. Le lieu propose un véritable voyage au cœur de l’art et de la science. Dès que le visiteur franchit ses portes, il est enveloppé dans un monde de découvertes fascinantes.

Le Quai des Savoirs va au-delà de la simple exposition de faits scientifiques. Il s’agit en effet d’un lieu où l’apprentissage devient une aventure immersive. À chaque coin du musée, les visiteurs peuvent explorer, toucher, manipuler. Ils s’immergent ainsi dans des expériences interactives qui éveillent la curiosité et l’enthousiasme.

Jusqu’au 5 novembre 2023, le Quai des Savoirs accueille l’exposition « Feux, mégafeux ». Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les incendies… C’est le but de cette exposition immersive, qui propose des activités ludiques comme le tunnel de feu ou une chambre enfumée. La recherche scientifique se penche en effet sur ce phénomène avec lequel qui risque d’être de plus en plus courant avec le réchauffement climatique.

Ce qui rend le Quai des Savoirs unique, c’est son engagement pour l’interaction. Ici, les visiteurs ne se contentent pas de regarder des affiches et des vidéos. En effet, ils peuvent toucher, expérimenter et participer activement à la démarche scientifique.

Le Quai des Savoirs organise régulièrement des événements sur des sujets d’actualité tels que la transition énergétique, l’intelligence artificielle et la médecine du futur. Ces événements attirent des experts du monde entier, contribuant ainsi à faire de Toulouse un centre d’excellence en matière d’innovation.

Le Quai des Savoirs est également un lieu inclusif qui s’efforce d’accueillir tous les publics et de tout âge. Des dispositifs accessibles sont mis en place pour permettre aux personnes handicapées de profiter pleinement de l’expérience. De plus, des activités spéciales sont organisées pour les écoles, les groupes et les familles, faisant du Quai des Savoirs un musée pour tous.

Baptiste n’est pas un boulanger comme les autres. Dans sa micro boulangerie située rue de Nazareth, dans le quartier des Carmes à Toulouse, il fabrique du pain au levain. Il utilise pour cela des blés anciens qu’il pétrit à la main avec un peu de sel de Guérande et de l’eau filtrée.

« Je travaille en direct avec des paysans meuniers de la région qui font leur farine sur un moulin à meule de pierre », explique le gérant de la boulangerie Maurice.

Quand il passe la porte, le visiteur fait un bond cinquante ans en arrière. Baptiste connaît tous ses clients. L’ambiance est chaleureuse et les pains plus succulents les uns que les autres. Maurice « était mon grand-père. C’était une évidence pour moi d’appeler mon commerce comme ça. Il était paysan. Le blé commence avec la terre, c’était donc logique ».

Ici, à la boulangerie Maurice, on se tutoie, on demande des nouvelles de la famille avant de commander un petit pain à l’épeautre. « Vous vendez des baguettes », demande une touriste à l’accent germanique, visiblement à la recherche de l’emblème tricolore. « Non, je ne fais pas de baguettes, mais je fais du bon pain », répond Baptiste le sourire aux lèvres.

« Je suis absolument contre la baguette de tradition qui n’a rien de traditionnel, explique-t-il plus tard. C’est un assemblage de farines qui a été inventé pour redorer l’image de la boulangerie. Cela a bien marché, il faut le dire, mais c’est bourré de sucre. » En effet, on estime qu’une baguette blanche a le même apport calorique qu’une canette de coca. « Je travaille mon pain avec une farine semi complète, on est donc sur un vrai aliment qui peut accompagner nos repas. »

Tous les matins, la boulangerie Maurice se transforme en atelier. Baptiste façonne tout à la main. Son installation demande une heure et demie à deux heures de préparation. « Cela demande beaucoup de concentration, car à chaque pain je dois adapter mon geste. Au-delà de la technique, le pain au levain, c’est beaucoup de ressenti. Il faut sentir la pâte. »

« Pour moi, l’engagement c’est de refuser de faire un produit qui fasse du mal à ceux qui le consomment », explique le jeune boulanger. Cela passe par le pétrissage, le levain, la filtration de l’eau, le sourcing de chaque composant. « Mon choix de blé permet aussi de préserver la biodiversité semée et la juste rémunération des producteurs. C’est extrêmement important pour moi. »

Mais alors, pourquoi préférer les blés anciens ? « Ce sont des blés qui n’ont jamais été hybridés artificiellement. Ils ont des taux de protéines très faibles, donc une meilleure digestibilité. Ajoutez à cela le levain et une fermentation longue et on revient à un pain qui est simple et digeste. » D’après Baptiste, il y a de plus en plus d’intolérances aujourd’hui et « on comprend pourquoi vu la quantité de gluten qu’on nous pousse à consommer ».

Le levain naturel possède aussi cet avantage indéniable de produire un pain qui peut se garder de nombreux jours. « Les clients sont souvent surpris. »

Baptiste a appris sur le tard. Avant d’être boulanger, profession qu’il occupe depuis bientôt 10 ans, il a eu 1000 autres vies. Preneur de son, poseur de parquet, aide-soignant… « J’en vois pas le bout. Je suis heureux de ce que je fais aujourd’hui », conclut le fondateur de la boulangerie Maurice.