EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

En Suisse, les étudiants doivent faire face à des problématiques similaires à d’autres pays. Le coût des livres, l’empreinte carbone que ceux-ci engagent et la compréhension des cours font partie des problématiques que Victor Haussermann, étudiant en droit, a voulu résoudre.

Il a donc créé une sorte de réseau social concentré uniquement sur les besoins. L’idée est née dans l’esprit de l’étudiant durant le confinement. “Pendant le Covid, c’était difficile pour tout le monde. Ce que j’ai souhaité, c’est créer une application qui puisse rapprocher les étudiants suisses qui partagent les mêmes problématiques. Entre autres, les livres. C’est non seulement un coût important pour cette partie de la population qui est parfois très précaire, les étudiants, mais ils ont aussi un impact sur la planète. En revendant un livre parfaitement neuf, nous contribuons à ne pas réimprimer un livre, la livraison, la fabrication et tout ce que cela entraine”, explique Victor Haussermann.

Les problématiques propres à la Suisse concernant les étudiants sont finalement les mêmes que dans le reste du monde. Parmi ses projets, Victor souhaite exporter l’application Unieasy en France en 2024.

Il avait cette même mission sur les routes de France lors du Tour de France 2022 et il revient pour l’édition 2023. Yohan Bergeot veut sensibiliser à l’agriculture en informant et en déconstruisant certaines idées reçues. Nous l’avons rencontré lors d’une exposition à Paris dans le 15e arrondissement. Cet animateur de 27 ans est très engagé. Il nous confie les motivations de son engagement.

Parmi les nombreuses idées souvent véhiculées, il y a cette mauvaise réputation sur le métier. “Nous entendons souvent des gens avançant l’idée que tous les agriculteurs meurent de faim. C’est faux. C’est une des raisons pour lesquelles je pars sur les routes de France afin de sensibiliser aux métiers de l’agriculture. Malgré le fait que ce métier est dur, car très prenant, c’est comme beaucoup de vocations un milieu où l’on peut trouver des gens qui réussissent moyennement et d’autres qui réussissent très bien”, explique l’animateur.

Lors de l’exposition, Yohan souhaitait avant tout faire parler ses convictions en rencontrant des visiteurs.

Il était déjà présent pour l’édition 2022 et il revient cette année pour accompagner le Tour de France masculin ainsi que le Tour de France féminin. “Honnêtement, je n’étais moi-même pas très renseigné sur le sujet de l’agriculture. Et j’ai appris à me renseigner sur les sujets et je pense que, même à notre échelle, nous pouvons faire beaucoup. Se renseigner, c’est également une bonne manière de lutter contre l’éco-anxiété et préserver sa santé mentale !” confie Yann Bergeot.

“Les gens sont parfois totalement bloqués dans leur vie que ce soit pour le travail ou pour voir de la famille, par le stress de l’avion. C’est finalement un travail avec beaucoup d’émotion”, confie Audrey Laurent, hôtesse de l’air.

“Avec Air France, nous organisons des stages. Et c’est assez gratifiant de voir la tête des gens avant et après. Au tout début, nous avons l’impression que ceux qui vont monter dans l’avion sont très stressés, voire terrorisés. Mais ensuite, nous apercevons un apaisement sur leur visage et c’est extrêmement plaisant. Il y a cette idée de comprendre la peur et, en même temps, lâcher prise en faisant confiance. Nous expliquons, entre autres, qu’il est normal de penser que ce n’est pas naturel pour l’humain de voler mais, au contraire, que pour un avion c’est tout à fait naturel de voler”, explique l’hôtesse de l’air.

Audrey Laurent confie le plaisir que cela lui procure d’accompagner des personnes parfois terrorisées et de les libérer de cette phobie. “Non seulement, nous débarrassons de cette peur viscérale. Mais nous permettons aussi aux personnes d’ouvrir leur champ des possibles.”

Le stage Apprivoiser l’avion est organisé sur rendez-vous par la compagnie aérienne française.

Jeanne-Thalie a compris l’importance d’être vulgarisatrice scientifique après un stage en Suisse. Ce métier de contact permet en effet de toucher et former la future génération. Mais c’est aussi un moyen d’approcher les adultes.

“Il y a deux aspects intéressants à ce métier. Bien sûr, c’est la possibilité de toucher les plus jeunes et donc la future génération, mais ce n’est pas tout. Une fois adultes, les gens ont tendance à se fermer aux enseignements. Ils ont parfois une vision moins ouverte de la réalité que les enfants. J’aime bien répéter la phrase suivante : un enfant ne va pas être étonné de voir quelqu’un voler. Pourquoi ? Parce qu’on ne lui a jamais dit qu’on ne pouvait pas voler. Et donc, les enfants, une fois qu’ils ont intégré une idée, vont rentrer chez eux et parler à leurs parents !” indique la vulgarisatrice scientifique.

C’est à l’espace Andrée Chedid, à Issy-les-Moulinaux, près de Paris, que nous avons fait la connaissance de Jeanne-Thalie Deprince.

Les organisateurs avaient en effet fait appel aux Savants Fous pour animer l’atelier Grandes Profondeurs et ainsi sensibiliser aux merveilles des profondeurs. La démarche a permis de toucher petits et grands “avec un grand succès”, selon Jeanne-Thalie.

Il y a, bien sûr, des enfants qui courent, mais aussi des adultes qui parlent entre eux. “C’est exactement ce que nous recherchons à la Cité de l’histoire. La possibilité pour tous d’en apprendre plus sur l’histoire”, confie le directeur de communication Louis Xavier Nicolas.

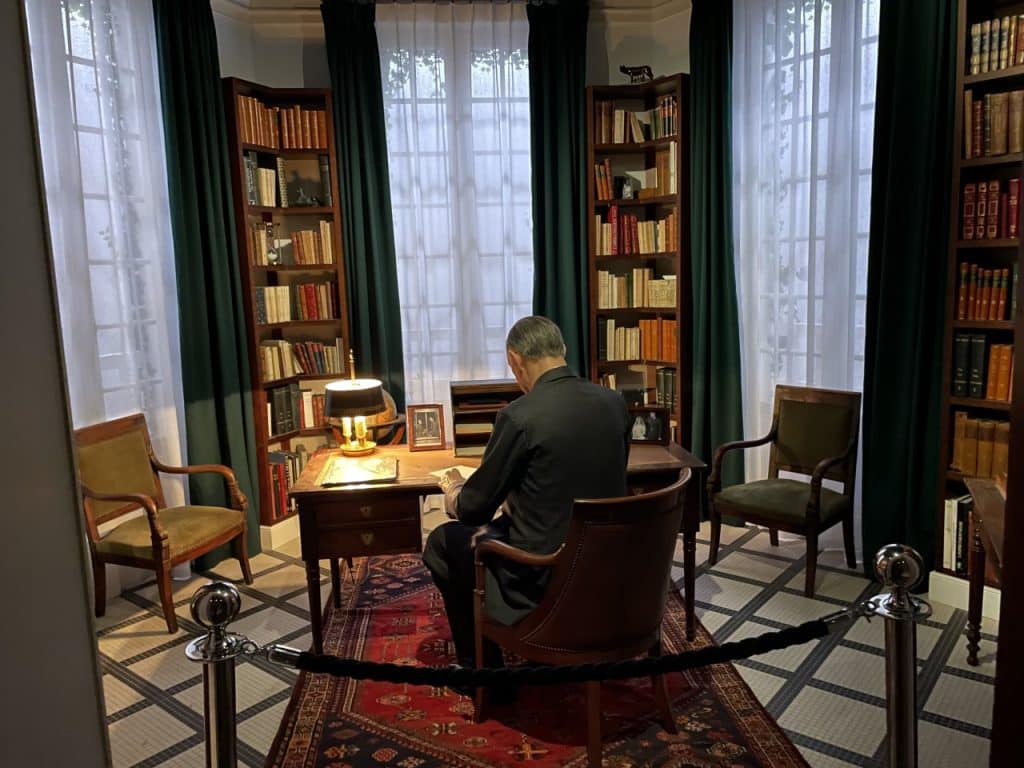

La Cité de l’histoire, qui a ouvert ses portes ce 17 janvier, est “basée sur la volonté de transmettre du savoir en divertissant”, indique Louis Xavier. Dans un cadre ludique et agréable, il nous invite à en découvrir plus sur la vie de Victor Hugo. Un panneau à 360° permet d’être “plongé” dans les moments de gloire et de malheur de l’écrivain.

“C’était un personnage fascinant. Il est passé par de nombreuses phases politiques et a eu une vie fascinante, pleine de rebondissements. C’est quelqu’un qui a connu les révolutions, mais qui a aussi eu le malheur de perdre sa fille. Une visite que j’ai pensée très instructive”, explique le directeur.

Durant la visite, nous avons malencontreusement ouvert une porte qui ne menait pas à la destination demandée. Mais cela a permis d’apprendre que des acteurs faisait office de professeurs. Dans ce décor de classe d’école primaire du XIXe siècle, on rencontre un professeur qui se plaît à jouer d’une manière très éloquente et intéressante pour les petits et grands.

C’est dans la poussière et le froid que le sculpteur Olivier Vernet a ouvert les portes du chantier de l’église Saint-Martin, dans les Yvelines. Il met un point d’honneur et d’humilité à orner la flèche de cette église millénaire, bien que le froid et la poussière ont été ses compagnons depuis le début du chantier, en février.

Après une visite au bureau des constructeurs, le sculpteur nous confie un casque de sécurité. Avec surprise, nous sommes autorisés à monter sur l’échafaudage, à plus de vingt mètres de haut. Ainsi, nous avons pu avoir une vue panoramique sur les Yvelines jusqu’à Paris. “Depuis cette hauteur, les ennemis Anglais qui remontaient la Seine pouvaient être repérés de loin”, indique le sculpteur.

C’est la première fois qu’Olivier se retrouve responsable d’ornement sur un chantier de cette ampleur à son compte. “Il y a un travail de recherche à effectuer auparavant pour trouver le peu de documentation disponible de l’époque de cette église qui est millénaire, puisqu’elle a été créée en l’an 1009. Il faut, bien sûr, de la sensibilité pour effectuer ces ouvrages. Je travaille sur un grain de pierre qui est très fin pour avoir une précision optimale. Je ne peux donc pas être brut et tailler comme on taille n’importe quelle pierre. Mais c’est aussi un travail d’humilité. Devoir intervenir sur des monuments qui ont plusieurs siècles, c’est aussi faire en sorte qu’on ne voit pas la trace de l’homme qui la refait à neuf”, glisse Olivier Vernet.

C’est la bonne nouvelle pour les consommateurs et la mauvaise nouvelle pour les Potyvirus et probablement pour les pesticides. Par une simple modification d’un gène, Jean-Luc Gallois, directeur de recherche à l’INRAE, et son équipe travaillent sur un renforcement génétique des résistances chez les plantes.

“En génétique, la sélection naturelle permet la sélection de résistance aux maladies chez les plantes. Pour cela, il faut deux choses : une variabilité de l’espèce, une variation qui apparaît (tout le temps) dans le génome. Et il faut aussi une sélection de la résistance, qui peut se faire naturellement. C’est choisir la plante qui peut faire face au danger, ici le virus, suite à une modification de son génome. Ici, ce que l’on a fait grâce aux techniques d’édition du génome (CRISPR-Cas9) c’est de provoquer la mutation à l’endroit précis du génome de la plante où on la désire. Nous pourrions attendre ce qui se fait naturellement dans un champ, sauf que nous anticipons simplement en laboratoire”, explique Jean-Luc Gallois.

“Lorsque nous faisons de l’amélioration de plantes et de la sélection des plantes, l’un des enjeux est agro-écologique. Habituellement, on insère des résistances génétiques, souvent issues de variétés sauvages, dans le patrimoine génétique de la plante qu’on veut améliorer. C’est-à-dire, que nous faisons en sorte que la plante résiste naturellement à la maladie, ce qui permet de limiter l’utilisation de pesticides. L’édition de génome peut permettre de copier des mécanismes de résistance d’une espèce à une autre, et donc d’élargir les possibilités de résistance”, indique le directeur de recherche à l’Inrae.

Pas de métro, des bus qui ne peuvent pas couvrir tout le territoire et une augmentation considérable du prix de la vie. Ce sont les raisons principales qui ont poussé Philippe Andréani a créé le garage solidaire de Calvi.

C’est un avantage pour les clients mais aussi pour les personnes en voie de réinsertion. La validation d’un dossier prouvant la précarité et le besoin du client est nécessaire pour profiter des tarifs du garage solidaire corse.

Les employés qui font le garage solidaire sont aussi dans une optique bienveillante. “Nous recrutons des personnes en voie de réinsertion. Certaines d’entre elles reviennent de loin et c’est très humanisant finalement comme métier”, confie Philippe Andréani.

“Chez nous, on sait que le moindre trajet est long et compliqué. Il n’y a pratiquement pas de transports en commun. Il y a du mouvement, certes, mais concrètement c’est difficile. Et principalement avec l’inflation. C’est devenu très difficile pour les plus précaires de se déplacer en Corse. C’est pour lutter contre cette précarité que nous avons créé le garage. Nous travaillons en étroite collaboration avec Corse Mobilité ainsi qu’avec la Collectivité de Corse”, indique le propriétaire du Garage Solidaire de Calvi.

“Surtout au XXIe siècle, l’eau est devenue une ressource précieuse. C’est devenu capital d’en parler aux jeunes afin de les sensibiliser à l’importance de l’eau, à travers les activités et même des discussions”, confie Philippe Baudouin, responsable structure de l’espace Anne Frank, d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

“Ce module était organisé par le Département dans le cadre de la Science se livre. Chaque année, c’est l’occasion d’organiser des structures dédiées à la science avec des thèmes qui change tous les ans. Cette année, les responsables ont voulu axer sur l’importance de l’eau. Nous avons pu assister à quelques échanges et ateliers entre parents et enfants. Et j’ai trouvé, étrangement, que les jeunes sont souvent plus sensibles aux gestes à avoir par exemple que les adultes !” indique Philippe Baudouin.

C’est une des bases fondamentales du Conseil Communal des Jeunes. L’organisation tourne autour des jeunes et pour les jeunes.

“Ce n’est évidemment pas eux qui vont prendre toutes les décisions, ils travaillent avec les élus, bien sûr. Mais ce sont eux qui sont chargés de collecter puis faire remonter leurs idées aux élus pour échanger par la suite et savoir qui a besoin de quoi et pourquoi”, explique le responsable de l’espace Anne Frank.

C’est dans ce qui semble être un très vieux bâtiment du 1er arrondissement de Paris, mais bien entretenu, que Quentin Bournazel, mécanicien de formation, nous a reçus. À 26 ans il est le “prévôt” de la maison des Compagnons du devoir de Paris.

“Nous proposons d’abord une formation initiale en alternance dans plus de trente métiers de l’artisanat. La personne pourra ensuite se perfectionner au cours d’un voyage et de la communauté. Le futur compagnon du devoir aura changé une fois par an de ville, de communauté et aussi d’entreprises. Tout ce voyage va apporter une ouverture d’esprit au Compagnon du devoir avec du savoir-faire appris à travers les entreprises et du savoir-être acquis avec les différentes communautés. Le compagnon va également acquérir une adaptabilité importante en sortant, chaque année, de sa zone de confort,”, explique le Prévôt de Paris.

Le savoir-faire, le savoir-être et un engagement important dans la main d’œuvre en France. Bien qu’elle soit minime par rapport au manque à l’échelle nationale, les Compagnons du devoir font partie intégrante de la main d’œuvre à travers l’Hexagone. “Il y a énormément d’activité, que ce soit dans les métiers du bâtiment, de l’industrie ou encore du goût”, indique Quentin Bournazel.

Tout débute sur des essais effectués il y a plusieurs années sur l’homme. Des sensations ont été ressenties. Mais très vite, celles-ci ont été placées sur le compte du psychologique et pas du physique. C’est seulement plus tard que Michel Duhamel et ses associés fondent la société Génodics pour associer les plantes, la musique et les soins, après des résultats surprenants.

C’est au cœur des cellules que le phénomène majeur se déroule. Le chercheur français Joseph Sternheimer fut le premier à décrire ce phénomène. Il a découvert que les protéines, au cœur des cellules, reproduisaient un son, une mélodie, c’est ce qu’il a appelé protéodie (protéine-mélodie, NDLR). Et en reproduisant cette mélodie, nous permettons à la plante de se protéger naturellement”, explique Michel Duhamel.

“Après, c’était pour lutter contre l’esca, un fléau que les viticulteurs connaissent bien”, ajoute le président de Génodics. Dans le Gers, Lili De Montal du domaine d’Arton fait partie des 130 vignerons convaincus par le procédé.

“Depuis plusieurs années, nous diffusons la mélodie de Génodics. Il n’y a pas eu de rechute avec l’esca, sauf durant un mois où l’un des appareils avait été endommagé par la grêle, il ne pouvait donc plus émettre. Et durant cette période, l’esca est revenu”, affirme Lili De Montal.

“L’idée était d’amener les visiteurs découvrir le monde des fleurs. Notamment par un nouveau procédé, littéraire et olfactif. En touchant à l’inconscient de ceux-ci, en stimulant les sens”, confie Ismaël Jude.

Jusqu’au 25 mars, l’exposition “Psychanalyse des fleurs” transporte le visiteur à travers six stations individuelles. Les “olfacteurs” s’assoient alors avec un casque audio et découvrent le travail de la parfumeuse Kitty Shpirer.

“Nous avons un rapport intime à soi-même grâce à un petit diffuseur de parfum et des histoires qui peuvent varier. Pour l’enregistrement, nous avons fait appel à des acteurs qui ont prêté leur voix pour constituer ces histoires avec un maximum de jeu. J’ai eu la chance de travailler avec cinq personnes admirables et de travailler dans le grain de la voix. Il y a eu également une part importante de documentation et d’exploration à Grasse avant de faire cette exposition”, explique le concepteur de l’exposition.

“J’ai eu une aide financière du programme Mondes nouveaux, qui m’a permis de développer l’idée à la capitale du parfum. C’est un projet du ministère de la Culture, suite à la période du Covid qui a été difficile pour les artistes. Et l’idée de cette exposition, c’est d’être d’abord à Grasse jusqu’au 25 mars mais aussi dans toutes les villes qui seraient intéressées par l’idée”, indique l’écrivain.

Depuis 2017, le Centre Pompidou a décidé de proposer des cours sur des thèmes sociétaux. Cette année, le module des cours “Mooc” est dédié à l’art et à l’écologie.

Sur le site, on peut apercevoir plusieurs modules constituant les cours Mooc. L’histoire de l’art et “d’écologie” débute au XIXe siècle. “Il est difficile de parler d’écologie avant le XIXe, sinon de sentiment proche de la nature. Il y a eu, surtout à partir des années 1960, des engagements où l’on mêle l’art et l’écologie. Certains artistes ont alors souhaité sensibiliser aux conséquences de l’homme sur la nature. Nous parlons également des artistes qui se sont inspirés de la nature pour ne faire qu’un avec l’art ! Ou encore des artistes qui se sont engagés, comme Joseph Beuys, qui avait planté des arbres en ville. Et enfin, le module l’art du vivant qui va plus rentrer dans la thématique de la solution. Entre autres, en parlant du recyclage ou plus globalement des recherches dans le monde du design pour apporter des solutions”, explique la chargée de production et responsable au Centre Pompidou Alienor Philbert.

Accessibles depuis la plateforme du Centre Pompidou, les cours sont gratuits et ouverts à tous !

Mieux comprendre en allant vers l’autre, vers l’inconnu. C’est l’idée qu’Arthur Larie s’est mise en tête après ses études avec le projet Les Voix du Nil.

“Entre plusieurs projets, les acteurs éthiopiens, égyptiens ou soudanais cherchaient tous finalement la même chose. La réalisation de notre projet a été possible grâce aux rencontres que nous avons effectuées là-bas. Il y a, par exemple, cet artiste éthiopien qui illustre par la peinture la relation entre les trois pays, qui pense que l’art peut être un lien entre les hommes. Donc, finalement, le projet a débuté grâce à ce peintre et un Soudanais. Le but était de raconter toutes les histoires qui relient ces habitants”, explique le journaliste de solution et co-fondateur des Voix du Nil, un projet qui mêle web-documentaires et photographies.

Malgré un bilan mitigé entre problématiques gouvernementales et conflits, Arthur tire un bilan plutôt positif à l’échelle locales.

“Nous avons pu voir que c’est surtout à l’échelle locale que les actions sont les plus concrètes. Les rencontres nous ont enseigné que malgré la situation complexe, les habitants veulent cohabiter. C’était aussi l’objectif du travail de partir pour rencontrer, connaître l’autre et en apprendre plus dans le cadre d’un travail de journalisme de solution”, indique Arthur Larie.

“La démocratisation du digital est une chance énorme pour tous les jeunes entrepreneurs ! Mais il faut savoir où l’on met les pieds”, prévient Lili De Montal, spécialiste de la communication pour tous.

“Le digital aujourd’hui est une grande opportunité, principalement pour les petites entreprises. Cette opportunité-là passe également par la prudence sur le message. Une bonne stratégie de communication digitale est essentielle. Lorsqu’on a une petite marque, il faut utiliser et optimiser le message. Trouver l’équilibre entre la qualité et la quantité. La connaissance de sa marque est aussi capitale, bien connaître son produit. Avant toutes choses, il faut se demander : à qui vous parlez, comment vous le dites et sur quel support vous le dites”, explique la spécialiste de la communication digitale et copropriétaire du Domaine Arton, dans le Gers.

“Il faut respecter l’autre et il faut se respecter soi-même. Souvent, les gens pensent que la quantité fait tout. Je pense que c’est la quantité, mais aussi la qualité. Lorsque les réseaux sont inondés d’une information, très vite cela peut donner l’effet inverse de la vente. Il faut considérer l’autre et entendre que c’est un humain pour bien échanger”, indique Lili de Montal.

C’est une avancée majeure pour la France, mais aussi le monde. L’amiante a fait des ravages sur la santé, l’environnement mais aussi l’économie. Aujourd’hui, son recyclage est bien mieux géré, notamment par une société française.

“Il y a encore des régions très impactées par les dégâts de l’amiante. Notamment à cause des sites d’enfouissement. Peu de gens le savent, mais l’amiante, s’il n’est pas recyclé, est enfoui. Et une fois sous terre, il libère des particules terriblement toxiques pour l’organisme. En recyclant l’amiante en un matériel qui peut être utilisé pour les routes, nous contribuons à la défense de l’environnement ainsi qu’une amélioration sur la santé. C’est un chiffre qui fait assez peur : 1 milliard d’euros pour la Sécurité sociale. C’est le prix de la prise en charge des malades de l’amiante”, explique le PDG de la société Europlasma, Jérôme Garnache-Creuillot.

Il y a malgré tout encore du chemin à parcourir. “Aujourd’hui, en France, nous sommes parmi les leaders dans le recyclage de l’amiante. C’est une force et une faiblesse en même temps. Il faut que l’on puisse démontrer à plus grande échelle qu’on est réellement capable de gérer le recyclage de l’amiante. En France, il n’y a pas la capacité pour gérer un recyclage à l’échelle mondiale. Purtant, il y a un marché très important qui se développe !” indique Jérôme Garnache Creuillot.

Depuis 2015, Antoine et Renaud développent l’idée ingénieuse de leur père : des lunettes qui permettent aux personnes malades dans les transports de stabiliser leur vision. Parce que l’origine du “mal au ventre” est l’oreille interne.

“C’est un problème de perception entre la vision et l’oreille interne. Lorsqu’on est confiné dans un véhicule, notre vue ne perçoit pas l’ensemble des mouvements externes. Mais notre corps, notre équilibre, ressent les mouvements et sera donc perturbé. C’est ce qu’on appelle un conflit sensoriel. Le but des Boarding glasses est de rapporter à l’œil la réalité du mouvement. À l’intérieur des lunettes, il y a un liquide qui va apporter un horizon artificiel. C’est cela qui va permettre à l’œil de percevoir les mouvements et, donc, de retrouver l’équilibre”, explique Antoine Jeannin.

Le but de ces lunettes contre le mal de transports se rapproche étrangement de la formation du père de Renaud et Antoine, le concepteur des lunettes. “L’histoire remonte à mon père, qui a une formation de philosophie appliquée aux sciences cognitives. C’est lui qui est tombé sur le problème du mal des transports. Il s’est d’abord demandé comment il pouvait lire son journal et marcher dans la rue sans trébucher. C’est comme ça qu’il a abordé le trouble par le problème de vision périphérique”, indique son fils Antoine.

Aujourd’hui, les Jeannin souhaiteraient apporter la solution aux plus petits avec de nouvelles lunettes adaptées, pour cela rendez-vous ici.

“Mon premier engagement, ça a été de virer toutes les bouteilles en plastique !” confie Lucie Brindjonc directrice de l’hôtel cinq étoiles Cèdre & Spa, à Beaune.

Bretonne d’origine, la directrice ne s’est pas arrêtée là dans son engagement. Une action qui a permis à l’hôtel qu’elle dirige d’obtenir le label Clef Verte.

“C’est comme un diplôme qui permet d’afficher notre engagement. Il y a un plan d’action pour l’obtenir, mais aussi pour le garder. Parce que, comme les étoiles Michelin, l’important n’est pas seulement d’obtenir, il faut aussi savoir conserver. Par exemple, nous travaillons le poisson entièrement en cuisine, il arrive entier. Et les arêtes n’iront pas dans le compost, mais c’est une entreprise qui prend en charge les déchets de manière responsable. Mais pour l’obtenir, c’est surtout un travail d’équipe”, explique la directrice de l’Hostellerie.

Il n’est pas toujours aisé de devoir satisfaire une clientèle habituée à un standard très élevé, tout en menant des actions écologiques comme le label clef verte. “L’idée, c’est de ne pas trop déranger les gens. Malgré tout, notre clientèle connaît l’importance de la nature parce que nous sommes dans une belle région viticole”, indique Lucie Brindjonc.

Environnement, mais aussi social et économie. Les thématiques abordées sont variées à La Fabrique, située dans le quartier des Épinettes, à Issy-les-Moulineaux. Le projet a vu le jour grâce au collectif isséen Pikpik.

“C’est un quartier un peu laisser à l’abandon. Le but était donc de proposer des initiatives citoyennes. Nous nous sommes dits, à PikPik environnement, qu’il serait intéressant de développer des groupes de parole, des ateliers, … Il y a une trentaine de bénévoles, qui sont là au quotidien, qui animent et s’investissent. L’idée est d’entretenir l’intérêt pour l’écologie, mais aussi pour l’économie et le social. Et ce n’est pas toujours facile de donner de son temps en semaine. Mais les gens sont motivés et je suis très reconnaissant”, explique Damien Chamoulaud, coordinateur à PikPik environnement.

L’initiative de La Fabrique a été bien accueillie par la ville, d’abord, mais également par les locaux et encouragée par les bénévoles. Récemment, pour la Semaine de la science à Issy-Les-Moulineaux, La Fabrique a organisé un atelier de sensibilisation à l’eau. “Lorsqu’on a repris ce lieu-là, nous avons par ailleurs décidé d’apporter la touche économique et sociale en plus de l’écologie. Et l’idée a été très bien reçue”, indique Damien Chamoulaud.

Pour en savoir plus sur le développement de La Fabrique, rendez-vous ici !

Depuis 2018, Jérémy Vermaele a repris l’exploitation familiale située au “pays de l’ail de Lomagne”. La ferme de Jérémy, qui produit l’ail noir, est située à quelques pas de la ville de Lectoure dans le Gers.

“À la base, je me suis lancé dans l’exploitation pour aider mes parents et valoriser les produits de notre terre. Je souhaitais revenir aux sources et travailler la terre en bio”, confie l’agriculteur.

L’umami, ou cinquième saveur, est le seul mot pour décrire le goût de l’ail noir, entre amertume, douceur mais aussi acidité et salé. Ce mot, tout comme le produit, vient du Japon. Depuis son arrivée en France en 2014, l’ail noir séduit de plus en plus les chefs grâce à son goût insolite. C’est également pour ses vertus que l’ail noir intéresse.

L’ail a de nombreuses vertus. Mais l’ail noir, lors de sa fermentation, créerait encore des surprises. “Les molécules vont être stabilisés lors de son passage dans l’étuve. L’ail blanc n’est pas toujours digeste pour tout le monde. C’est aussi un produit qui intéresse les laboratoires. Nous sommes en relation avec des laboratoires à Fleurance qui en font des compléments alimentaires. Comme l’ail blanc, le condiment est excellent pour le système immunitaire et, en plus de fluidifier le sang, est bon pour le cœur”, explique Jérémy Vermaele.

Dans le Gers, Jérémy travaille au développement des autres agriculteurs et acteurs de l’économie locale. “Depuis quelques années maintenant, nous nous engageons à produire quelque choses ensemble. J’ai un ami avec qui je travaille pour faire des terrines d’une race de cochon local à l’ail noir, par exemple. Et, dernièrement, je me suis également engagé à travailler avec un chocolatier !” indique l’agriculteur gersois.