EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Pendant longtemps, les foyers français n’avaient accès qu’à un seul genre de rhum. La plupart du temps, la bouteille était rangée dans un meuble du salon et servait avant tout en pâtisserie. On était très loin des véritables bons rhums que l’on pouvait trouver à prix indécent chez certains gourmets argentés.

Depuis une trentaine d’années, les rhums de qualité arrivent dans les foyers français, et même si un bon rhum n’est pas donné, il n’est plus réservé à une élite de connaisseurs.

La très ancienne société de Cognac, Maison Ferrand, sous l’impulsion de son responsable Alexandre Gabriel (depuis 1989) a justement voulu faire des rhums de qualité en allant chercher les plus belles distillations de canne à sucre.

Avec son titre de Meilleur Maître de Chai au Monde, obtenu en 2012, Alexandre Gabriel a développé sa marque « Plantation » et offre aujourd’hui aux consommateurs des rhums d’une qualité exceptionnelle.

Grand voyageur pour son métier, il est chez lui dans trois lieux : à côté de Cognac où se trouve la Maison Ferrand, à la Barbade où il élève ses jeunes rhums et à Issy-les-Moulineaux, sur sa péniche. Celle-ci n’est pas réellement un foyer pour Alexandre Gabriel, elle est surtout le premier chai de vieillissement mondial sur l’eau.

Avec plus de mille futs à bord, la Barge 166, cette fantastique péniche Freycinet, permet à tout un chacun de devenir propriétaire d’un fût de 30 litres de rhum ou de cognac. Un très beau cadeau à faire ou à se faire …

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dans “Les Carolines”, Caroline Loeb et Caroline Montier forment un duo exceptionnel. D’un côté, Caroline Loeb, loin du lyrique, apporte sa touche personnelle et sa gouaille. De l’autre, Caroline Montier, offre sa voix d’opéra et ses multiples talents d’instrumentiste. Leur spectacle commence avec “Je m’appelle Caroline” de Mistinguett, un choix symbolique pour ces deux artistes partageant le même prénom, et visiblement les mêmes passions.

C’est un mélange de styles et de périodes. Les chansons françaises des années 20 à nos jours sont revisitées. Mistinguett donc, mais aussi Juliette, Arletty, Brigitte Fontaine, Henri Salvador et d’autres. Caroline Loeb s’amuse même à tenter la Reine de la nuit dans “La Flûte enchantée”, sans atteindre le contre-ut. La complicité entre les deux Carolines et Vincent Gaillard qui les accompagne au piano est évidente, créant une ambiance de “deux frangines” sur scène, renforcée par leurs minirobes à la Zizi Jeanmaire et cheveux courts.

“Les Carolines”, ce n’est pas juste un concert, c’est un spectacle vivant, tantôt cabaret, tantôt music-hall. Avec beaucoup d’autodérision, les deux artistes se moquent de leur âge et de leurs capacités. Cette légèreté crée un lien fort avec le public. Le rire ouvrant les cœurs, il rend l’auditoire plus réceptif à l’émotion, bien présente par moment, notamment avec la chanson “Je vieillis” de Michel Jonasz. Résultat, le public plonge avec gourmandise dans un “grand-huit émotionnel”, passant du rire aux larmes.

Ces deux Carolines célèbrent la vie avec ses joies et ses peines. Elles invitent à partager leur amour pour la musique et le théâtre et offrent un véritable hommage à la chanson française.

« Les Carolines », de Caroline Loeb et Caroline Montier, accompagnées au piano par Vincent Gaillard. Mise en scène de Flannan Obé. Les dimanches à 16h du 21 janvier au 28 avril au théâtre Les enfants du paradis, 34 rue Richer, 75009 Paris. Place de 16 euros à 26 euros.

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis plus de 30 ans, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Ce sont 187 antennes et 320 permanences qui couvrent l’ensemble du territoire national, avec 766 salariés et 1 200 bénévoles. En 2022, l’Adie a financé 26 317 entrepreneurs. Les 135 millions d’euros de microcrédits professionnels prêtés par l’Adie ont ainsi contribué à la création de 20 634 emplois et au maintien de 12 526 emplois déjà créés.

En 1989, Marie Nowak a créé l’Adie avec 2 bénévoles. Elle a introduit le microcrédit en France. Grâce à sa force de conviction hors du commun et à son sens de l’action concrète, elle est parvenue à faire du droit à l’initiative économique un droit effectif pour près de 200 000 personnes. Cette pionnière a imposé la création d’entreprise comme une voie d’accès à l’emploi, choisie par de plus en plus de Français.

Le marché de Noël des créatrices s’est tenu, en décembre dernier, aux Chambres d’Aubervilliers. Ce lieu de vie inédit mêle à la fois gastronomie, création contemporaine et tatouage. Cet événement était organisé en partenariat avec Baluchon et Les Chambres. Au total, quatorze femmes étaient présentes pour exposer leurs produits artisanaux. Ces femmes sont accompagnées par l’Adie pour lancer leur projet et assurer un financement.

“Ça fait un an que je suis accompagnée par l’Adie. Dans un premier temps, j’ai bénéficié d’un prêt pour faire du stock. Ça m’offre une autre dynamique. J’ai aussi un coaching personnalisé et je peux bénéficier de formation très régulièrement”, explique Anne-Marie, créatrice d’une marque de bijoux.

Au programme de ce marché de Noël, des ateliers ludiques animés par des créatrices : décoration de cupcakes, initiation danse, séance de coaching sportif, pliage de samoussas, etc. Mais aussi des ateliers création d’entreprise ainsi que des jeux de rôles. Et enfin un concours des pépites culinaires de Seine-Saint-Denis pour des professionnelles ou non. À la clef, 500 euros de chèque-cadeau et un suivi par un bénévole de l’Adie.

À l’entrée de l’exposition “Urgence climatique”, à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, le visiteur est accueilli par une grande fresque illustrée. Elle évoque les origines des émissions de gaz à effet de serre.

Avant de faire face, au centre du parcours, une table d’orientation le conduira vers trois séquences de visite.

En 2015, 195 pays signent l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. Ils décident de limiter radicalement les émissions de gaz à effet de serre qui en sont responsables. Les États signataires sont alors incités à atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de leurs activités d’ici la moitié du XXIe siècle. Le but : assurer aux générations futures un monde habitable. Cette première partie de l’exposition se concentre sur trois secteurs extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre : les villes, les mobilités et les systèmes alimentaires.

Bien qu’elles ne couvrent aujourd’hui que 2% de la surface de la Terre, les villes sont en effet responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Leur impact carbone est donc très lourd et implique une profonde remise en question de notre rapport au monde urbain.

Aujourd’hui, le secteur des transports est celui où la progression des émissions de CO2 est la plus forte. En France, il est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre : 31% des émissions en 2019 et une augmentation de 9% depuis 1990. Si le développement des nouvelles technologies permet d’entrevoir une décarbonation future des transports, il est nécessaire que cela s’accompagne d’une sobriété des usages et des matériaux utilisés pour la fabrication des véhicules. Sans oublier le fait de se nourrir qui est un enjeu majeur de la décarbonation de nos sociétés. Notre système alimentaire représente ainsi 34% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Aujourd’hui, le climat est devenu l’un des domaines de recherche les plus documentés. Notamment grâce aux travaux du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Ce dernier produit tous les cinq à sept ans un rapport basé sur le travail de scientifiques du monde entier. D’un rapport à l’autre, le constat est clair : la hausse des émissions de gaz à effet de serre provoque une accélération de dérèglement climatique. Elle engendre aussi, par conséquent, des événements inédits de plus en plus fréquents et violents. Cette deuxième partie est divisée en trois sections : anticiper le futur, énergie et ressources et data du futur.

Le dérèglement climatique est l’affaire de toutes et de tous. Les écogestes individuels du quotidien sont utiles, mais leur impact ne suffira pas. Des changements majeurs doivent ainsi s’opérer à tous les niveaux de nos sociétés, des pouvoirs publics au secteur privé, de la sphère individuelle à la sphère collective. Cette troisième et dernière partie de l’exposition met ainsien lumière les notions d’action collective, d’engagement ou de mobilisation.

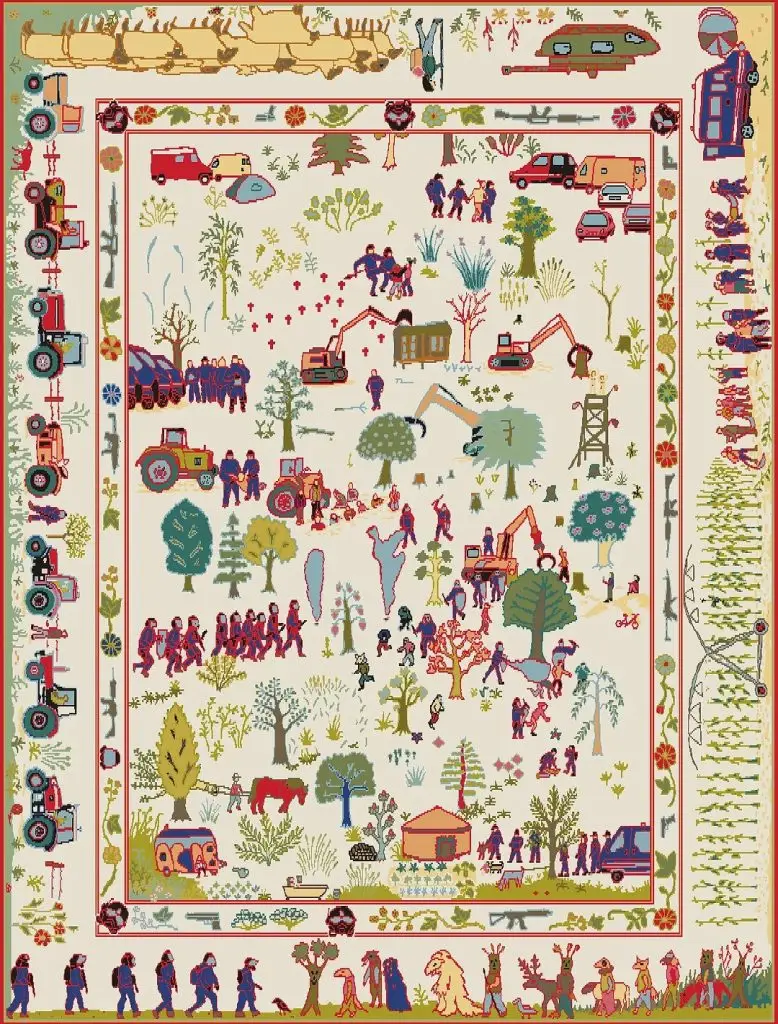

À la fin de cette dernière partie, se trouve une hutte en bois dans laquelle est fiddusée une séquence audiovisuelle sur la question du collectif, du militantisme et de l’engagement. Différents types de mobilisations sont représentés : revendications portées par des organisations non gouvernementales ou actions spontanées qui se retrouvent dans la rue, manifestations, marches, grèves, mouvements de désobéissance civile… Ces expressions militantes, effervescentes et créatives, sont l’affirmation d’une humanité soucieuse de son devenir et de celui de la planète.

Dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, l’Institut finlandais propose au public de goûter à la vie finlandaise. Cinéma finlandais, café, expositions de designers… Les activités de l’Institut sont financées par le ministère de l’Éducation et de la Culture finlandais, auxquels s’ajoutent différents donateurs privés. “Nous avons une galerie qui nous permet d’exposer du design, de l’art et de l’artisanat finlandais. On organise trois à quatre expositions par an. C’est une vitrine sur la vie artistique finlandaise d’aujourd’hui. Nous invitons aussi des chefs locaux à venir cuisiner dans notre Café Maa. On soutient également la mobilité des artistes finlandais en France”, détaille Justine Sarton de l’Institut finlandais.

Contrairement à d’autres instituts internationaux qui, pour certains, n’existent qu’à Paris, il y a 16 Instituts finlandais dans le monde. “Ce sont des instituts culturels et scientifiques. Beaucoup d’entre eux ont été lancés dans les années 90. Mais celui de Paris est assez développé, car certains de ces établissements ne sont pas ouverts au public. Ils vont plus travailler dans l’ombre, pour faire vivre la culture finlandaise”, expose Justine Sarton.

L’institut finlandais de Paris a la particularité d’être installé dans un ancien cinéma. Le bâtiment, qui vaut le coup d’œil avec ses courbes en bois clair et son style épuré, a été designé par l’architecte finlandais Juhani Pallasmaa.

La Finlande a été élue “pays le plus heureux du monde” pendant 6 années consécutives par le rapport mondial de l’ONU sur le bonheur. En 2022, la France ne figurait qu’en 21ᵉ position. Selon le Huffpost, différents facteurs pourraient participer à rendre leur mode de vie satisfaisant. Tout d’abord, l’absence d’injonction à la positivité normative. Puis, un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui offre du temps libre. Enfin, une omniprésence de la nature et un accès à des activités de plein air.

“Le pays a instauré un libre accès à la nature grâce au concept du “droit de tout un chacun”. Les forêts, les zones côtières et les lacs sont accessibles à tous”, précise Justine Sarton. En Finlande, le camping, la cueillette des plantes sauvages, la natation ou le ski peuvent ainsi être pratiqués par tous, gratuitement.

Elle clôt la visite du musée Grévin, à Paris. À la fin du parcours, au milieu d’une jungle verdoyante peuplée de chimpanzés, Jane Goodall rayonne. Large sourire et jumelles à la main, elle incarne ici le combat qu’elle mène depuis plus de 30 ans : préserver la planète et les espèces qui y vivent.

Jane Goodall est née en 1934 à Londres. Elle s’est rapidement passionnée pour les animaux sauvages. Primatologue et éthologue, elle a passé beaucoup de temps en Tanzanie à observer les chimpanzés. Elle a vécu à leurs côtés pour les analyser de près. Cela lui permettra de faire d’incroyables découvertes scientifiques. La primatologue a notamment constaté que les chimpanzés sont capables de construire et d’utiliser des outils.

La scientifique fondera par ailleurs, en 1977, son institut et sera récompensée à plusieurs reprises à travers le monde pour son travail. Pour rendre hommage à cette femme, à la carrière singulière, le musée Grévin a inauguré, le 1er décembre 2023, sa statue de cire.

« C’était un souhait du directeur général de Grévin, Yves Delhommeau, que de représenter le personnage docteur Jane Goodall. C’est une femme unique, qui milite pour l’environnement et porte la bonne parole. Le fait qu’elle soit à Grévin est un hommage à tous les bénévoles qui travaillent pour ces causes. Peut-être que beaucoup de visiteurs ne la connaissent pas. C’est aussi notre rôle de la présenter », explique Véronique Berecz, chargée des relations extérieures au musée Grévin.

L’incontournable lieu parisien reçoit environ 900 000 visiteurs par an. Dorénavant, parmi les 250 statues qui ornent le parcours, ils auront l’occasion de rencontrer divers profils dont des scientifiques et activistes pour l’environnement comme Jane Goodall.

La création de ce podcast répond à un besoin : si les femmes contrôlent leur corps et carrière, leur indépendance économique reste un défi. “Osons l’oseille” vise aussi à briser un tabou bien français, celui de l’argent, qui pénalise particulièrement les femmes. Surtout, il promeut l’indépendance financière féminine, condition sine qua non vers une pleine participation sociale et économique. C’est donc logiquement qu'”Osons l’oseille” montre l’argent comme un outil d’émancipation.

Si les femmes investissaient activement, cela aurait un impact économique majeur. Par exemple, si l’argent que pouvaient investir les femmes l’était vraiment, cela représenterait près de 3000 milliards d’euros, soit environ la moitié du PIB de la Chine. D’autant plus que celles qui investissent le font principalement dans des projets à impact positif, notamment dans des entreprises promouvant l’égalité ou des solutions écologiques.

Les femmes sont plus diplômées, mais moins présentes aux postes de cadres. Une participation accrue au marché du travail créerait ainsi plus de richesse. De plus, si davantage de femmes devenaient entrepreneures, cela boosterait l’économie. Les efforts financiers des femmes pourraient ainsi bénéficier à toute la société. C’est ce que démontre “Osons l’oseille“.

Le podcast encourage les femmes à s’approprier leur pouvoir financier pour être utiles à elles-mêmes, à toutes et à tous. C’est peut-être pour cela qu’il a été récompensé par le Grand Prix de la Responsabilité des Médias, organisé par l’agence Prache Media Event.

Véronique Darmangeat est consultante en lactation. Elle a d’ailleurs créé son propre centre d’allaitement dans le 12ᵉ arrondissement de Paris. Elle y propose des consultations d’allaitement et de la formation de professionnels de santé.

AirZen Radio. Pourquoi les bébés tètent-ils ?

Véronique Darmangeat. Les bébés tètent pour plein de raisons et pas forcément pour manger. Ils peuvent téter pour s’endormir, pour se rassurer. Ils tètent aussi pour faire le plein d’anticorps avec le lait de maman, car ils ont rencontré un microbe. Pour se réchauffer, pour se rafraîchir. Ils peuvent téter pour énormément de raisons.

Toutes les femmes ne stockent pas la même quantité de lait. Si elles ont un petit stockage, le bébé va téter très souvent. Si elle a une grosse capacité, le bébé peut faire de plus grosses tétées, donc plus espacées. Mais ça ne se maitrise pas. La parent est donc obligé d’observer et de s’adapter à son bébé. La maman peut aussi avoir une grosse capacité de stockage, mais le bébé a lui une petite capacité d’estomac. Il faut dans ce cas faire des petites tétées fréquentes.

Quels sont vos conseils pour se préparer à l’allaitement ?

J’ai tendance à dire que c’est bien de se renseigner pendant la grossesse pour avoir un bon démarrage d’allaitement. La chose la plus importante c’est que, lorsqu’un bébé va chercher à téter, il va chercher à téter tout seul à une condition : qu’on le laisse en appui ventral sur la mère. Comme les petits ours, les petits singes ou chiots.

En général, on fait ça en salle de naissance et la première tétée se passe plutôt bien. Et quand la mère retourne en chambre, tout à coup, on l’installe en madone, et là ça ne fonctionne plus du tout. Alors qu’il suffit de laisser le bébé en appui ventral sur la mère pour que ça marche plus facilement. S’il n’y avait qu’une chose à retenir, ce serait celle-ci.

Pratique.

Centre Allaitement Véronique Darmangeat

34 boulevard de Picpus

75012 Paris

Cliquez ici pour plus d’informations sur l’allaitement : conseils, coussins, tire-laits, lactariums…

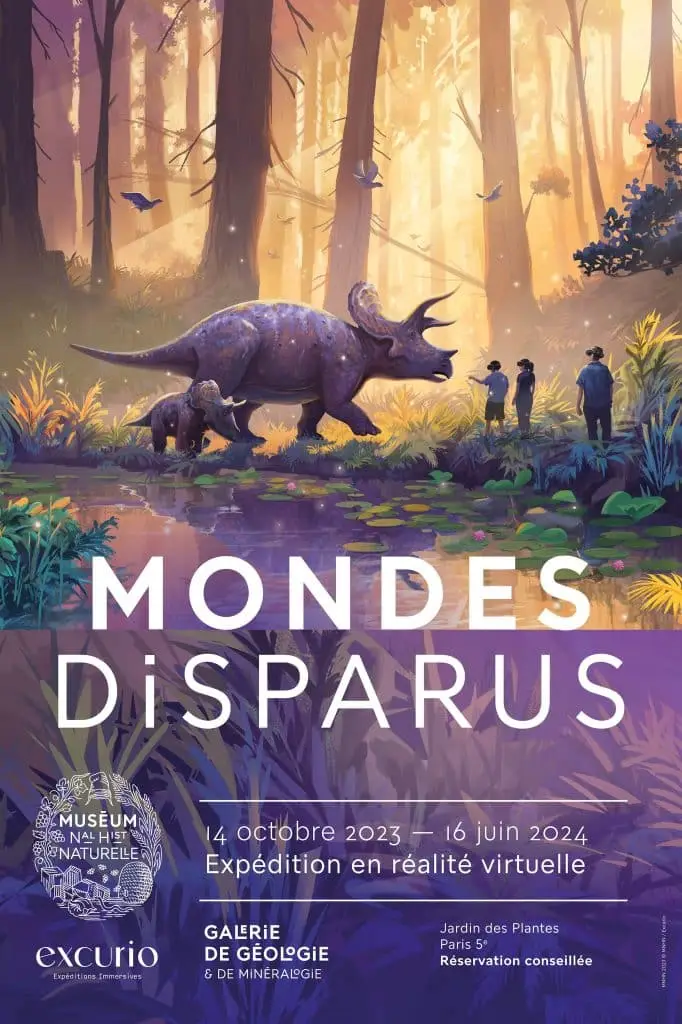

C’est comme faire un voyage temporel. Vous allez plonger au cœur des mondes disparus, et de l’histoire du vivant sur Terre. Depuis le 14 octobre, le Muséum national d’Histoire naturelle propose aux visiteurs une épopée immersive au fil de 3,5 milliards d’années à l’occasion de l’exposition “Mondes disparus”. Grâce aux avancées technologiques ingénieuses et l’implication du comité scientifique du Muséum, le public va ici vivre une expérience hors du commun.

“Mondes disparus” s’inscrit dans la lignée des triomphes d’Excurio, qui propose des expéditions immersives captivantes comme “Éternelle Notre-Dame” et “L’Horizon de Khéops”. En cohérence avec l’approche novatrice du Muséum, cette nouvelle aventure promet une plongée sans précédent dans l’histoire de notre planète et de la vie qui la peuple.

Les chiffres de cette entreprise colossale témoignent de l’ampleur du projet. Trente scientifiques du Muséum et une illustratrice scientifique ont contribué à la conception de l’exposition. Tandis qu’une équipe de 40 experts côté Emissive a œuvré à la production. En 45 minutes, les participants vont traverser plus de 3,5 milliards d’années, découvrir plus d’une centaine de végétaux et d’espèces animales dans une exploration de plus de 2000 m² de paysages.

Raconter l’histoire du vivant en 45 minutes semble un défi insurmontable. Cependant, “Mondes disparus” relève ce défi avec un programme vivant. En effet, chaque petite histoire contribue à narrer la grande histoire. Les paléo-paysages, soigneusement choisis à travers le monde pour leurs gisements authentiques, offrent ici un aperçu unique de l’évolution du vivant.

En tant que coproducteur, le Muséum apporte une expertise scientifique indispensable à “Mondes disparus”. Depuis le début du projet, des paléontologues, paléobotanistes et spécialistes en évolution collaborent ainsi étroitement. Le parcours se montre ainsi à la fois onirique, sensible, humoristique, juste, et rigoureux. Les données les plus récentes, fruit de recherches pointues, constituent la base de cette expérience. Chaque interprétation est en effet validée en étroite collaboration avec les chercheurs associés.

La nouvelle technologie immersive utilisée ici est appelée “freeroaming en colocalisation”. Elle offre une immersion collective inégalée. Les visiteurs, équipés de simples casques de réalité virtuelle, parcourent un vaste espace physique de 500 m². Cette technologie permet aussi à un grand nombre de personnes de vivre simultanément une expérience, qu’ils évolent en groupe ou accompagnés de guides virtuels.

Cette approche élimine les contraintes techniques. Et permet ainsi aux participants de s’immerger totalement dans l’émotion et les sensations partagées avec leurs proches. La détection précise des avatars ajoute une dimension de réalisme et d’interaction à cette odyssée temporelle.

Explications dans ce podcast, avec Stéphanie Targui, en charge des contenus numériques du Muséum national d’Histoire naturelle.

En parallèle de l’exposition “Urgence climatique“, la Cité des sciences et de l’industrie à Paris accueille l’exposition temporaire “Ville de demain”. Un parcours ludique et coloré qui explore plus de mille solutions. Tout commence par l’avion Solar Impulse.

C’est un avion qui a fait le tour du monde grâce à l’énergie solaire. Il a été pensé par Bertrand Piccard pour être le plus efficient possible. “Quand je volais avec Solar impulse au-dessus des océans, pendant des jours et des nuits, il n’y avait aucun bruit, aucune pollution, aucun carburant. Je me disais que j’étais dans le futur alors que non. Cela voulait dire que le reste du monde était dans le passé”, explique l’explorateur.

Les solutions initiées par l’avion solaire ont ainsi été appliquées aux enjeux de la ville. Énergie, eau, construction, transport, déchets… L’illustrateur belge Martin Saive a dû faire un vrai travail de vulgarisation. « J’ai un style un peu naïf. Quand je fais un dessin, je me demande toujours si je ne peux pas enlever des choses pour le simplifier ». Avec son style cartoon, il rend ainsi accessible des solutions parfois complexes à tous les âges et toutes les langues.

Pratique.

“Ville de demain”, à la Cité des sciences, jusqu’au 7 janvier 2024. Tarifs : 10 euros tarif réduit – 13 euros plein tarif. L’exposition pourrait ensuite voyager dans d’autres pays, à l’image de l’avion solaire.

“COAL est une association que j’ai cofondée il y a 15 ans pour promouvoir une écologie en partant du principe que, finalement, ces questions qui nous préoccupent aujourd’hui ne sont pas simplement des enjeux politiques, techniques et scientifiques, mais une question de culture, de représentation, de récit, d’imaginaire commun. Dans ce sens, les artistes ont un rôle à jouer pour accompagner cette transition. C’est tout l’enjeu de cette association”, explique Lauranne Germond l’une des fondatrices de COAL.

La première édition de SANS RÉSERVE s’inscrivait dans la thématique du Prix COAL 2023 dédié aux plantes. Elle invitait artistes français et internationaux, penseurs, scientifiques et protecteurs de la nature à semer les graines de la création et de l’action. Mais aussi à faire germer de nouvelles recherches et expérimentations.

Au programme de SANS RÉSERVE, des rencontres autour des enjeux du végétal entre penseurs, scientifiques, protecteurs de la nature et artistes. Il y avait aussi des ateliers, des installations, des performances et autant de cartes blanches données à des artistes pour investir les salles du Musée de la Chasse et de la Natur, à Paris.

Il était également possible de découvrir un herbier résistant, de manipuler une intelligence artificielle au service de la préservation des plantes et de voir les richesses du figuier de Barbarie. Les visiteurs pouvaient aussi participer à un atelier de création de papier végétal. Ou encore faire l’expérience de rituels de soin et de transincarnation et assister à une offrande à la calebasse.

En 2010, COAL créait le Prix COAL Art et Environnement pour contribuer à faire émerger une génération d’artistes engagés pour l’écologie. Témoin et acteur de cette évolution, il est devenu en 14 éditions un marqueur international de cette scène artistique qui réunit chaque année des centaines d’artistes émergents et pionniers. Avec plus de 6 000 dossiers d’artistes reçus, originaires de plus de 80 pays et près de 150 artistes distingués, le prix offre un point de vue unique sur l’émergence de cette nouvelle scène.

Ensemble, ils participent à construire un nouveau récit collectif, un nouvel imaginaire, un patrimoine commun en développement, cadre positif, optimiste et essentiel pour que chacun trouve la motivation de mettre en œuvre les changements nécessaires vers un monde plus durable et plus juste.

Initiative de référence pour la promotion de la création engagée pour l’écologie, le Prix COAL 2023 a été décerné au collectif Al-Wah’at pour son projet Wild Hedges. Le prix spécial du jury a quant à lui été attribué à Fabiana Ex-Souza pour son projet Trouxas de mandinga. Cette année, deux mentions spéciales ont également été décernées : la mention NOVA_XX en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles/ Paris à Laura Cinti pour son projet AI in the Sky et la mention Ateliers Médicis à Shivay la Multiple pour son projet Ciels qui parlent.

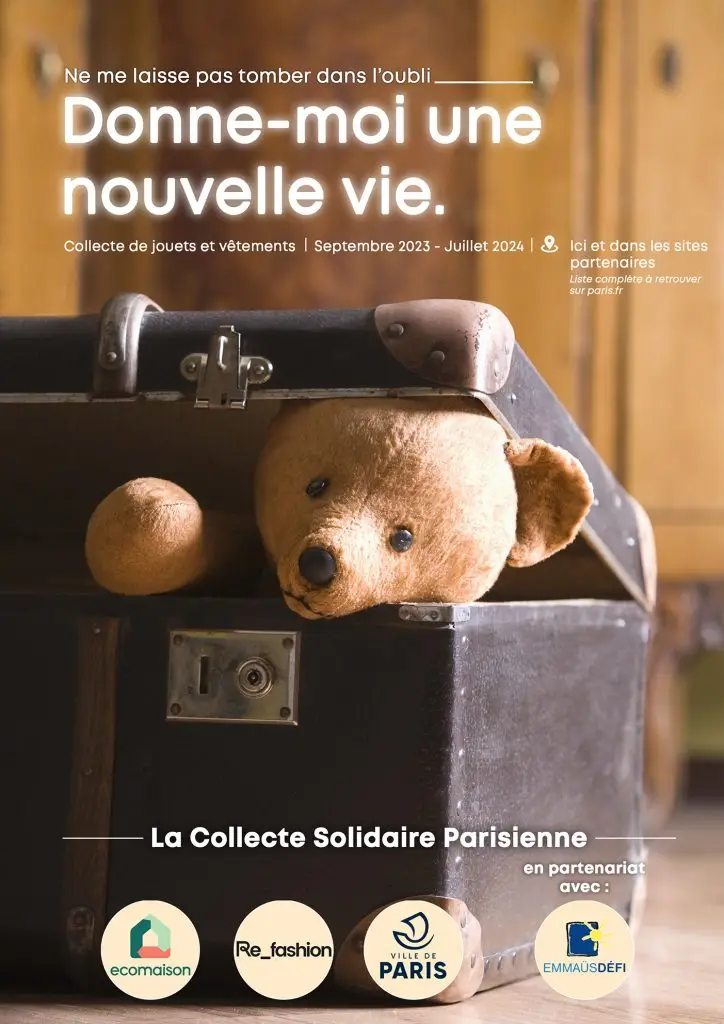

C’est le moment de jouer la carte de la solidarité. Et surtout de vider vos placards ! En effet, depuis le 25 septembre 2023 et jusqu’en juillet 2024, la Ville de Paris organise une grande collecte solidaire. L’occasion de donner des jouets, des vêtements, des chaussures ou encore du linge de maison que vous n’utilisez plus.

L’événement est organisé en collaboration avec les éco-organismes Ecomaison, Refashion et Emmaüs Défi. Au total, douze lieux ont été installés dans toute la capitale pour déposer vos dons.

Pourquoi avoir décidé de lancer cette grande opération de collecte solidaire ? Pour repenser la collecte, d’une part, précise la mairie de Paris. Mais aussi pour sensibiliser les Parisiens aux questions de réemploi et de recyclage de ces produits essentiels de la vie quotidienne. Jouets, jeux de société, poupées, jeux de construction, puzzles, trottinettes, ballons, mais aussi vêtements, chaussures ou encore linge de maison sont les bienvenus.

Les articles en bon état pourront ainsi repartir dans le circuit et bénéficier d’une seconde vie grâce à Emmaüs Défi. L’association a pour but de nettoyer, réparer et relooker, le cas échéant, les produits avant de les vendre à prix solidaires dans ses boutiques. Les objets cassés ou déchirés seront quant à eux recyclés.

Pour aller plus loin > En prison, Yoti donne une seconde vie aux jeux et aux jouets

La recherche et le développement (R&D) sont essentiels à l’innovation. Clarisse Berrebi et Estelle Joan, d‘Ether Impact, l’ont compris. Leur cheval de bataille : l’importance des sciences humaines et sociales en entreprise.

La R&D commence par une conviction entrepreneuriale. Elle vise à résoudre des problèmes sociétaux, explique Clarisse Berrebi. C’est un processus de franchissement d’obstacles. L’innovation en sciences dures, comme la technologie, cherche souvent à rompre avec l’existant. Elle vise un avantage concurrentiel. Cela attire l’attention et le financement de l’État.

En revanche, les sciences humaines et sociales innovent différemment. Elles cherchent moins un avantage concurrentiel. Leur but est d’impacter la société, de participer à son évolution. C’est ici qu’intervient l’innovation sociale.

Historiquement, la méthodologie de R&D privilégiait les sciences dures. Les sciences humaines étaient alors moins mises en avant. Mais cela change. Le manuel de Frascati, la “bible” de la R&D, a inclus ces sciences en 2015. En 2021, l’administration fiscale les reconnaît également. Ainsi, elles entrent dans l’usage du crédit impôt recherche.

Cette évolution marque un tournant. Elle souligne la valeur croissante des sciences humaines dans l’innovation entrepreneuriale. Ether Impact illustre cet essor et met en lumière l’importance croissante de ces disciplines dans le monde de l’entreprise et de l’innovation.

Les pompiers de Paris recrutent ! Chaque année, le centre de formation de Valenton, dans le Val-de-Marne, forme environ 1000 sapeurs-pompiers. Soit entre 80 et 120 jeunes par mois. Cette année, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) espère atteindre les 1 200 nouvelles recrues. Avec des événements comme les Jeux olympiques en 2024, les besoins en personnel sont en hausse.

Les sapeurs-pompiers de Paris est avant tout une unité militaire, mise à disposition du préfet de police. Au total, plus de 8 500 pompiers sont répartis sur 80 casernes. Ils interviennent à Paris, mais aussi dans les trois départements de la petite couronne : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Sa particularité ? Elle est composée de jeunes venus de toute la France, 60% des postulants venant hors d’Ile-de-France.

Le recrutement à la BSPP ne se fait pas sur concours. Pas besoin d’avoir de diplômes également. Il est soumis à la réussite d’un ensemble d’épreuves de sélection, notamment physiques. Évaluer l’aptitude médicale, physique et psychologique et la capacité d’adaptation à la vie militaire font partie des critères principaux au recrutement. Il faut par ailleurs être jeune pour postuler. La moyenne d’âge est de 28 ans pour les unités opérationnelles avec un âge d’entrée autour de 20 ans.

La formation débute ensuite sur le site de Valenton, dans le Val-de-Marne. C’est là, sur un terrain de 13 hectares que s’est installée la nouvelle école des pompiers de Paris. Nous avons eu l’autorisation de pousser sa porte, d’entrer sur le campus et de visiter les lieux. Reportage.

Pour aller plus loin > Dans le secret des archives papier des pompiers de Paris

C’est une initiative solidaire. Depuis quatre ans, Merci Facteur, un service d’envoi de courriers, collabore avec l’association Petits Frères des Pauvres. Plus précisément avec les antennes locales d’Île-de-France. « Avec cette structure qui accompagne des personnes âgées isolées, on met en place un partenariat lors des fêtes de Noël. Les bénévoles de l’association vont ainsi pouvoir envoyer des cartes aux personnes qui les accompagnent. Des cartes, dont on prend entièrement en charge le coût », explique Robin Bourdet, fondateur de la société. Celle-ci alloue 1 000 euros maximum pour chaque équipe de bénévoles, une soixantaine au total. Ces derniers rédigent des cartes de vœux personnalisées aux personnes âgées qu’ils accompagnent, soit plus de 3 000 personnes.

L’association les Petits Frères des Pauvres a sollicité les services de Merci Facteur. L’entreprise a accepté parce qu’« on avait été pas mal sensibilisés. Au moment du Covid, il y avait des personnes âgées particulièrement isolées. Les gens ont envoyé un nombre très important de cartes à leurs grands-parents, faute de pouvoir les voir. Et on a constaté cette tendance. Cette opération tombait sous le sens pour nous ».

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions de la structure associative pour rompre l’isolement durant les fêtes. « Noël, et plus globalement les fêtes de fin d’année, sont un symbole de retrouvailles avec ceux qu’on aime, de joie, de partage. Et donc, pour les personnes qui sont encore gravement isolées, la solitude, son ressenti et son vécu sont encore plus douloureux », explique Meryl Le Breton, chargée des relations presses.

C’est pourquoi, les 24 et 25 décembre, des repas collectifs, festifs, conviviaux dans des restaurants ou dans un local avec des mets de fêtes sont organisés. Les bénévoles apporteront à cette occasion des colis, des petits cadeaux. Des visites à domicile seront aussi mises en place pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Sans oublier le 31 décembre, où les bénévoles agiront en fonction des demandes des personnes âgées et de leur possibilité. Au total, environ 15 000 personnes participeront aux festivités. Et ce, en présence des 7 500 bénévoles mobilisés chaque année.

Par ailleurs, tous les 4-5 ans, le 1ᵉʳ octobre, Journée internationale des personnes âgées, l’association Petits Frères des Pauvres dévoile les résultats de son baromètre sur la solitude et l’isolement. En 2017, il a ainsi été estimé que « 300 000 personnes âgées étaient en situation de mort sociale. Cela signifie « être isolé dans un des quatre cercles de sociabilité, à savoir le cercle amical, le cercle familial, le réseau associatif et le voisinage. Ce baromètre a été de nouveau établi en 2021, plusieurs mois après la crise sanitaire. On avait estimé à 530 000 les personnes âgées en situation de mort sociale. C’est un chiffre qui a explosé », rapporte la représentante de l’association.

Face à ce constat, la structure invite chaque citoyen à se mobiliser à son échelle. Et chacun peut adopter un geste simple, tel qu’inviter un voisin à prendre l’apéritif, passer un coup de fil, envoyer un courrier, déposer un mot dans une boîte aux lettres, demander conseil, etc. “C’est quelque chose que chacun peut faire à son échelle, sans forcément s’engager au sein d’une association.”

En période de fêtes, chacun éprouve le plaisir de se retrouver. Ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie ne doivent pas souffrir davantage en cette période où ils pourraient se retrouver exclus. Les fêtes de fin d’année sont des moments importants pour les familles, mais aussi pour les personnes isolées. Partager les joies et une bonne table a une incidence bénéfique sur l’équilibre de chacun.

C’est pourquoi, à l’approche de Noël et du Nouvel An, les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire se font “Pères Noël verts”. Ils donnent ainsi un coup de main au Père Noël rouge. Et se mobilisent pour permettre aux familles en difficulté de connaître la chaleur et la joie de ce moment de fête. Jouets, sapins, décorations de Noël, produits festifs, l’association organise des libres-services de Noël. L’occasion pour les parents de faire des emplettes à petits prix pour leurs enfants et de garnir la table des réveillons. Des sorties, animations et des vacances sont par ailleurs organisées.

L’occasion également, le 13 décembre, pour 200 enfants d’Ile-de-France et de l’Eure de rencontrer les Pères Noël verts au centre sportif Elisabeth Montsouris, dans le 14ᵉ arrondissement de Paris. Au programme : de nombreuses activités sportives, un goûter et la distribution de cadeaux en fin de journée. Cet événement a permis aux enfants de vivre une journée magique et de découvrir plusieurs activités sportives. Ils étaient pour l’occasion encadrés par les équipes du Comité national olympique et sportif français et des bénévoles du Secours populaire. Les enfants ont pu aussi découvrir quelques aspects de l’organisation et de l’histoire du sport mondial.

“Pour nous, le fait que des enfants aient dans l’idée qu’on peut se confronter, s’affronter et être ensemble dans les différentes disciplines sportives est super important. Être le meilleur collectivement, c’est quelque chose qui est directement utile et qui fait sens. Ça leur permet ne pas penser à savoir ce qu’ils vont avoir dans leurs assiettes ce soir”, explique Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire.

Le Secours populaire et ses 90 000 animateurs-collecteurs bénévoles lancent un appel urgent à la solidarité et invitent ceux qui le peuvent à se mobiliser tout au long de l’année.

La nature ne produit aucun déchet. Et pourtant, la planète est submergée par la pollution humaine. Que ce soit l’utilisation très importante d’objets en plastique, la fabrication d’objets du quotidien pour un usage unique, la production de déchets par l’homme ne cesse de s’intensifier.

Au cours des deux derniers siècles, nous n’avons jamais autant de produit de déchets. Cette pollution est une conséquence de l’action humaine. Chacun en est donc responsable.

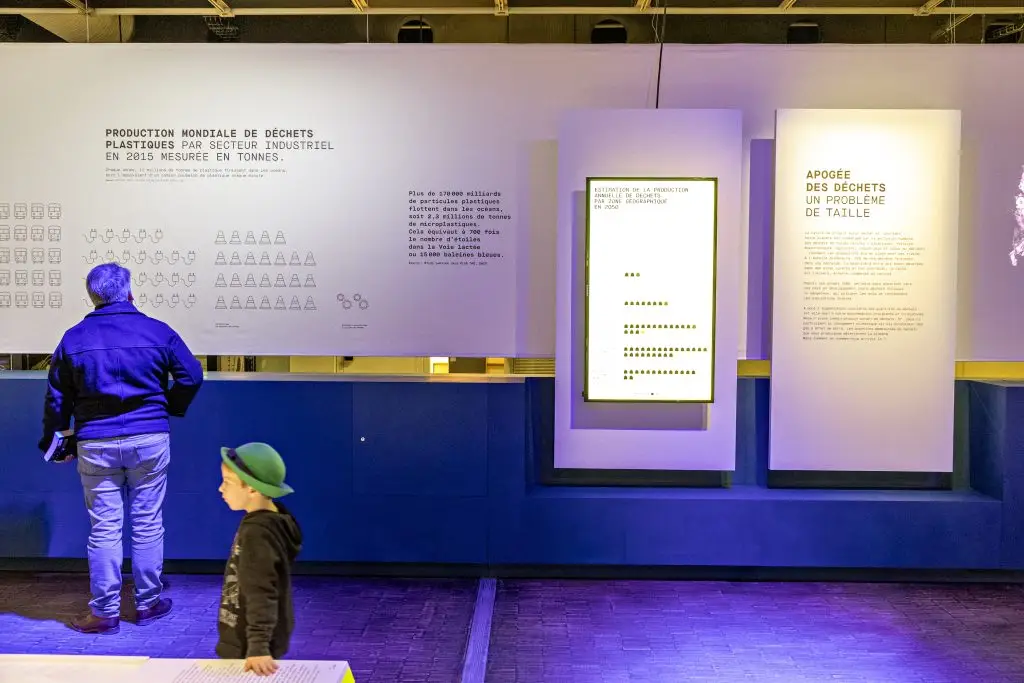

La première partie de l’exposition “Apogée des déchets”, présentée à la Cité des sciences et de l’industrie, permet de mettre en avant les rouages de la production de masse et le consumérisme. Le public y découvre les effets de la surconsommation, du plastique et donc des déchets qui en découlent.

D’une durée de vie d’au moins 450 ans, le plastique est l’une des principales sources de pollution au monde. Sur les 359 millions de tonnes de plastique produits chaque année dans le monde, 40% ne sont utilisés qu’une seule fois. Cela s’explique par le fait que les produits sont conçus pour faciliter le quotidien et réduire la charge des tâches domestiques. C’est le cas, par exemple, des gobelets, des couverts ou des couches jetables, plus faciles à remplacer qu’à nettoyer. Une grande partie du plastique est par ailleurs rejetée dans les océans. Il est ensuite ingéré par les poissons et les oiseaux de mer.

Chaque année, les excès de l’économie du tout jetable génèrent d’énormes quantités de déchets. 90% des matières premières utilisées dans la fabrication d’objets deviennent des déchets. Environ 80% des objets sont jetés au cours des six premières mois, avant même de quitter l’usine. Cette deuxième partie de l’exposition conduit les visiteurs à porter un regard différent sur les déchets. Elle explore les pistes pour faire évoluer notre mode vie actuel.

À travers de nombreux projets, les designers révèlent la valeur de certains types de déchets. En changeant le regard sur leur apparence et leur utilisation, ils démontrent que les matériaux recyclés sont de précieuses ressources. Designers et architectes proposent aujourd’hui des objets réutilisés, réparés ou adaptés à ce que nous avons déjà. Cette conception des déchets participe à la lutte contre ce désir de consommation, profondément ancré dans les esprits.

Dans la troisième partie, le public découvre comment des créateurs visionnaires anticipent la fin de vie d’un produit. Et cela dès le stade de sa conception. Le but est de le rendre plus durable et plus facile à réparer et à recycler. Grâce à leurs travaux reposant sur l’exploitation des matériaux comme le mycélium, les balles de riz ou encore les déchets agricoles, il est désormais possible de se projeter dans un futur où les ressources seraient gérées à long terme et les déchets disparaîtraient.

La façade de l’exposition est construite avec une structure métallique utilisée par la Cité des sciences et de l’industrie depuis 1986. Ce mur est rempli sur la partie extérieure de galettes de déchets métalliques compressés, tandis que la façade intérieure est recouverte de panneaux de bois récupérés.

Le but de “Précieux déchets” est aussi de développer une exposition à faible empreinte carbone. Les objets exposés voyagent uniquement par voie maritime et terrestre. Toute la scénographie de l’exposition a été conçue suivant la démarche de l’économie circulaire. “Tous les mobiliers sur lesquels les objets sont présentés sont construits à partir de portes de bureaux récupérées dans des chantiers de démolition à Paris et en proche banlieue. Au démontage de l’exposition, ces portes serviront aux expositions futures ou repartiront dans leur circuit de recyclage”, explique Dorothée Vatinel, commissaire d’exposition.

En partenariat avec la fondation GoodPlanet, l’exposition “Planète océan” éclaire et alerte sur la nécessité de préserver les mers et les océans du monde. Les photographes Yann Arthus-Bertrand et Brian Skerry partagent ici leur vision du monde en exposant 30 photographies aériennes et sous-marines époustouflantes, à Bercy Village.

Véritable témoignage de la relation étroite entre la civilisation et l’océan, l’exposition « Planète océan » est aussi un outil de sensibilisation aux problématiques environnementales. “Le premier message que ces deux photographes veulent faire passer, c’est la volonté de se reconnecter à un milieu qui nous semble éloigné. Qu’on soit à Paris ou ailleurs, nous sommes tous extrêmement connectés au monde marin”, explique Cédric Javanaud, directeur général de la fondation GoodPlanet.

Yann Arthus-Bertrand et Brian Skerry sont deux photographes connus dans le monde entier. Dans ce travail, ils unissent leur talent et posent un nouveau regard sur la beauté et les ressources insoupçonnées du milieu marin. De la splendeur des bancs de poissons tropicaux, à l’impressionnant chantier naval d’Ulsan, en Corée du Sud, en passant par la ponte d’une tortue luth sur une plage… les 30 clichés conservent et se répondent entre émerveillement et réflexion sur les périls qui menacent l’écosystème marin.

“On va jouer ce double regard. Il y a un problème majeur aujourd’hui pour les océans à l’inverse, peut-être, d’autres milieux. C’est que les océans nous cachent tout. Les océans nous empêchent de voir l’impact de l’homme au quotidien. On avait donc à cœur d’associer les images aériennes de Yann, qui montre comment les hommes vivent avec la mer à travers le monde. Et puis le sous-marin à travers le regard de Brian, pour pouvoir voir et comprendre ce qu’il se passe dans les profondeurs méconnues des océans”, précise Cédric Javanaud, directeur général de la fondation GoodPlanet.

Yann Arthus-Bertrand a dirigé une réserve naturelle dès l’âge de 20 ans. À 30 ans, il étudiait le comportement des lions au Kenya. C’est alors qu’il a commencé à pratiquer la photographie aérienne. Il s’est ensuite lancé dans un grand projet photographique : La Terre vue du ciel. Ce projet a donné lieu à l’édition d’un livre au succès mondial et à des expositions itinérantes.

Yann Arthus-Bertrand est également l’auteur de la série documentaire “Vu du ciel”. Mais aussi le réalisateur du long-métrage “HOME”, vu par près de 600 millions de personnes dans plus de 100 pays. Nommé peintre de la Marine, il a réalisé, avec Michael Pitiot, en 2012 un nouveau film intitulé “Planet Ocean”. Yann Arthus-Bertrand est par ailleurs ambassadeur du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et président de la fondation GoodPlanet. “C’est un long parcours d’engagement qui l’a mené à être un témoin de l’état de notre planète”, explique Cédric Javanaud.

“On a eu un coup de cœur sur les images de Brian. Il a énormément de patience et de courage pour se trouver dans les eaux les plus froides du monde à attendre le bon cliché. C’était une évidence de travailler avec lui”, s’enthousiasme le directeur de la fondation.

Brian Skerry a en effet plongé plus de 10 000 heures ces trente dernières années et parcouru tous les océans. Il a réalisé plus de vingt sujets pour le magazine “National Geographic”. Il collabore avec les plus grands magazines et est l’auteur de cinq livres, notamment “Ocean Soul”, publié en 2011. Le photographe a par ailleurs reçu de très nombreux prix et donne des conférences partout dans le monde. Brian Skerry est l’un des fondateurs de l’International League Of Conversation Photographers (ILCP). Il est explorateur en résidence à l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre à Boston.

Cette année encore, les élèves français ne s’illustrent pas en mathématiques ou en français selon le dernier classement PISA. La France se classe en effet 23ᵉ en arithmétique et en lecture, loin derrière certains de ses voisins européens ou pays d’Asie. Comment l’expliquer ? « Il y a beaucoup de paramètres. On peut mettre en avant le nombre d’étudiants par professeur. Le nombre d’heures d’enseignement. La difficulté à gérer certains climats de classe. On peut aussi parler des élèves qui sont sensibles de décrocher… », explique Coralie Damay, enseignante chercheuse pour l’Action Learning Lab de l’ISC, groupe d’écoles de commerces.

« On est aussi dans une société où tout est facile. On commande quelque chose et on l’a en 30 minutes. On peut changer de réseau social dès qu’on en a assez. Et le professeur qui est en face de nous pour délivrer un savoir, c’est compliqué pour un jeune », ajoute-t-elle. Forte de ce constat, la chercheuse a imaginé, avec son équipe, la Fresque de l’apprendre.

Pour Coralie, l’objectif était de « sensibiliser apprenants et enseignants aux mécanismes, aux freins et aux sources des freins rencontrés dans l’apprentissage pour favoriser un apprentissage efficace et heureux en créant l’engagement propice ».

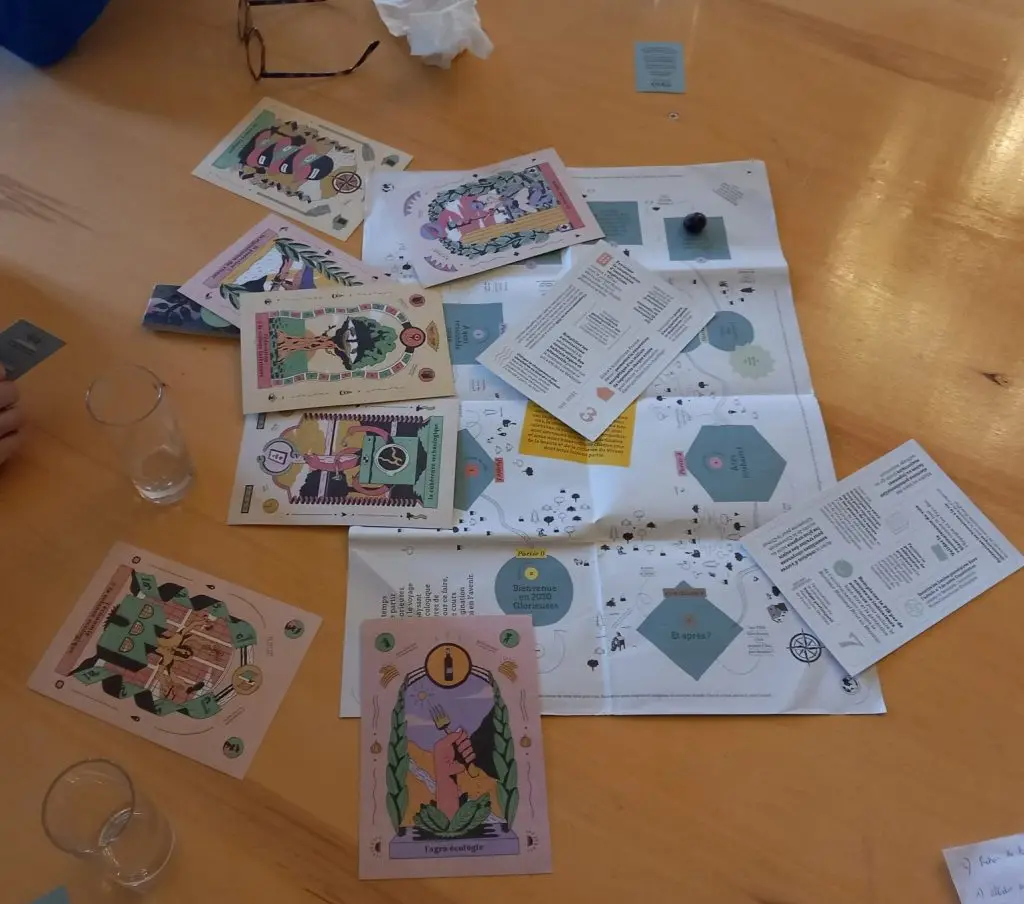

L’ISC Paris a construit sa Fresque de l’apprendre sur le modèle des Fresques du climat ou de la biodiversité. Il a alors passé en revue les nombreuses recherches académiques et scientifiques ainsi que des rapports autour de l’apprentissage. Il a par la suite rassemblé les notions les plus pertinentes pour les étudiants et enseignants en 85 cartes, classées en 11 lots.

Parmi ces lots, la santé, la posture, l’état d’esprit… Avec l’idée d’encourager la réflexion sur l’importance « d’apprendre à apprendre ». Selon Coralie Damay, cette « Fresque de l’apprendre a pour vocation de redonner sa place à l’APPRENDRE en proposant un temps de partage et de réflexivité entre apprenants ou entre formateurs sur leurs postures ainsi que leurs pratiques ».

La chercheuse indique qu’au final, pour les apprenants, il y a des éléments de surprise. « Ils n’avaient pas conscience qu’il y a des mécanismes derrière les manières d’apprendre. Tout n’est pas forcément inné ou intuitif. » Ils apprennent aussi l’importance et la place des émotions pendant un cours qui peut expliquer leur façon de le percevoir.

Pour les formateurs, c’est aussi une bonne façon « de voir que d’autres méthodes s’appliquent ailleurs, qu’il est possible d’être dans le partage ».

Actuellement seulement proposé uniquement aux étudiants et enseignants de l’ISC Paris, la Fresque de l’apprendre a cependant vocation à être proposée à d’autres établissements de l’enseignement supérieur. « Nous essayons aussi de la rendre plus accessible pour la développer dans les collèges et les lycées qui le souhaiteraient », conclut-elle.

Pour animer ces ateliers, un Guide de Voyage en 2030 Glorieuses a suivi une formation de quelques heures. Parmi eux, Anthony Boudet. Il intervient principalement à Nouvelle-Aquitaine. « Le nom de l’atelier s’inspire des 30 glorieuses des années 70. L’idée est donc de reprendre ce terme et, cette fois-ci, de se projeter vers un avenir, non pas de croissance économique, mais durable et solidaire », explique-t-il.

Comment faire émerger une société plus juste, plus durable et plus heureuse ? C’est tout l’enjeu des ateliers gratuits et participatifs Voyage en 2030 Glorieuses. Ils ont été créés par Julien Vidal auteur du livre « 2030 Glorieuses » (Actes Sud), qui a aussi initié le mouvement Ça commence par moi. Ces séances qui durent deux heures sont organisées partout en France et peuvent être aussi mises en place sur demande de collectivités et d’entreprises.

L’atelier consiste en un groupe de discussion de 5 à 8 personnes lors duquel les participants sont invités à réfléchir à cette thématique. Des cartes oracles leur sont remises, sur lesquelles figurent des mesures, des solutions pour arriver à leur but. « L’objectif est de se projeter dans un futur qui paraît aujourd’hui utopiste, mais dont tous les changements et la transition sociale, écologique auront lieu en 2032, 2033. Nous vivons dans une société solidaire et durable. On n’est vraiment pas dans la prise de conscience des problématiques environnementales ou sociales comme aujourd’hui. Il ne s’agit plus de parler de monde utopique. C’est comment je vois notre société ? Comment je vois ma vie ? Quel métier je fais ? Cela permet de se projeter dans un avenir positif », explique Anthony Boudet.

Bena Toko a participé à l’un de ces ateliers organisés par la mairie de Bordeaux et animé par Anthony car « en tant que directeur artistique et metteur en scène, avec ma compagnie, nous nous demandons comment sera le nouveau monde. On se questionne sur ce que nous allons transmettre aux jeunes générations comme outils simples, mais utiles, qu’ils vont utiliser selon leur quotidien. Donc, dans cette démarche-là, je suis venu pour échanger, rêver, penser ou réfléchir ». En ce qui concerne Lisa, l’atelier Voyage en 2030 Glorieuses lui a permis d’imaginer l’avenir autrement. « Pourtant, parfois, c’est difficile. Tout semble déjà fait et échangeable à cause de la société de consommation, dit-elle. Les pouvoirs politiques ont beaucoup d’impact et d’emprise et ces moments permettent de rebasculer le monde actuel. »

Son amie Margaux se demandait quant à elle comment contribuer à un monde meilleur. « J’avais l’impression que ce format-là pouvait donner une vision positive du futur. Là, on ne repart pas dépité, en écoanxiété. On va plutôt se dire que c’est possible de mettre en place des actions concrètes et de changer notre façon de vivre. » Pour sa part, le guide de Voyage en 2030 Glorieuses a pu remarquer lors des ateliers que les gens aspirent généralement à retrouver une âme d’enfant, à quitter la ville, vivre avec leurs proches près de la nature. Aussi, de rendre les lieux plus verts.

Anthony est ravi que les gens se rendent compte que ces aspirations ne sont pas que des utopies. « Ils constatent que ces mesures existent déjà dans un pays. Mais il y a un besoin de faire connaître ces solutions et de les supporter. » C’est pourquoi, à la fin de l’échange, il leur donne deux conseils. “Le premier : essayer de rêver un maximum. Parce qu’aujourd’hui, pris dans nos notifications mobiles, notre travail, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, associative, on ne prend plus le temps de se poser et de prendre le temps de rêver. Ainsi, on se réapproprie notre présent et on va se projeter beaucoup plus facilement. Le deuxième conseil, c’est d’arrêter d’être trop « français ». C’est-à-dire remplacer le « oui, mais ce n’est pas possible » par « et, si on faisait… »”