EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Au 205 rue Judaïque à Bordeaux, la boutique Mama Kombucha, qui produit artisanalement et vend cette boisson fermentée, accueille quelques soirs par mois les ateliers créatifs et de dessin de Bénédicte Dufour. De 18h30 à 20h, l’artiste reçoit y ses adhérents dans une ambiance cosy, avec un attirail d’outils nécessaires pour explorer sa créativité : des pastels secs et gras, des crayons de couleur, des feutres, de l’aquarelle, des feuilles blanches… Cette semaine-là, le thème, qui change régulièrement, est « la couleur ». Posés au centre de la table, deux bouquets de fleurs séchées, les modèles du jour.

Ces séances s’adressent aux adultes et adolescents, pour tous niveaux. « Moi, je n’enseigne pas du tout la technique, mais je peux donner des conseils », dit Bénédicte Dufour. « Ma démarche est plus personnelle, dans la pleine conscience. C’est un peu comme de la méditation ou de l’introspection. L’idée, c’est de prendre soin de soi grâce à la créativité. Donc, on va observer ce qui nous entoure et ce qu’il y a à l’intérieur de nous. On se reconnecte au présent, à nos émotions, on se calme quand on est stressé, on génère des solutions », complète l’artiste.

Pour celle qui a travaillé dans la direction artistique, ces ateliers sont semblables à des outils de développement personnel, voire thérapeutique. En revanche, la trentenaire précise qu’elle ne fait pas d’art-thérapie. « Je fais très attention à cette nomination qui n’est pas contrôlée en France. J’ai suivi des formations à l’art-thérapie, mais je n’ai pas de compétences de thérapeute ».

Pour assister à ces ateliers, il n’est pas nécessaire de savoir dessiner. « Ce n’est pas grave si on ne sait pas dessiner. Le but, c’est vraiment de se faire plaisir et d’expérimenter. Moi, je prône toujours le faire plutôt que le résultat. C’est vrai qu’on voit beaucoup en France des ateliers pour le « beau ». On juge le « beau ». On voit aussi qu’avec les réseaux sociaux, il faut que ce soit toujours plus beau, toujours plus performant. Moi, j’ai une approche qui est assez différente dans le sens où on est dans le non-jugement et dans une démarche bienveillante », explique Bénédicte Dufour.

Cette approche a séduit Lucie, une adhérente régulière. C’est sur les conseils d’une amie qu’elle a décidé de s’essayer à ces ateliers. « J’adore écrire, la peinture, mais je n’en ai pas fait beaucoup moi-même. La méthode de Bénédicte inclut différents exercices « contraignants » pour nous sortir de notre zone de confort, comme dessiner avec la main non dominante sans lever le crayon. Maintenant, j’arrive davantage à me lâcher. Au début, j’étais un peu coincée, je n’osais pas. Et maintenant, en fait, j’ose beaucoup plus », partage-t-elle.

Le proverbe dit : « ce n’est pas la petite bête qui va manger la grosse ». Et pourtant, pour beaucoup d’entre nous, à la vue d’insectes tels que les moustiques, fourmis et guêpes, nos poils se hérissent. Parfois, un sentiment de dégout peut survenir. On l’a bien compris, ces derniers ont mauvaise presse. Conscientes de ce constat, Cristela Sanchez Oms et Diane Bigot, toutes les deux docteures en biologie et écologie , ont créé Fourmidables® fin 2019 en Gironde. Elles proposent des animations ludopédagogiques pour sensibiliser le public aux insectes. Le but est de contribuer à leur protection et à celle de leurs écosystèmes.

« Nous voulions partager toutes nos connaissances et surtout notre passion des insectes », déclare avec enthousiasme Cristela. « On a remarqué que, souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi on s’y intéresse. Ce sont des animaux stigmatisés, mal-aimés. Mais je trouvais dommage que les personnes ne puissent pas savoir ce qui se passe derrière les portes des laboratoires. J’ai donc proposé ces animations tout public à Diane », complète cette passionnée. Les deux femmes se sont rencontrées alors qu’elles écrivaient leur thèse à l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte à Tours.

Aujourd’hui, les deux ingénieures pédagogiques animent des ateliers auprès des scolaires, des résidents d’EHPAD, des associations, des familles, des amis, etc. Les mots d’ordre de ces séances sont : apprentissage, jeu, originalité et surtout, fun. Car, selon elles, ce dernier ingrédient manquait parfois dans ce genre d’atelier, notamment pour les enfants. C’est pourquoi elles sortent le grand jeu. « Que les ateliers soient à destination des adultes ou des enfants, c’est la même façon de procéder, parce que les adultes aiment aussi s’amuser, avoir des étoiles plein les yeux. Donc, on explique ce qu’est un insecte. On ramène avec nous de très belles collections naturalistes. Puis, on montre des espèces exotiques qui ont de magnifiques couleurs. Et là, les gens se disent que les insectes peuvent être beaux », dit avec fierté Cristela. Celle-ci précise que les insectes de leurs collections n’ont pas été chassés, mais récupérés morts, auprès de collections de naturalistes ou en seconde main.

Mais comment les enfants réagissent pendant les animations ? « Souvent, les appréhensions qu’ils sont, c’est que ça pique. Ça fait partie des premiers retours négatifs que l’on a. On pense aux guêpes, aux abeilles, et parfois aux fourmis », rapporte Diane. De son côté, Cristela remarque que « les tout-petits en maternelle n’ont pas peur. Ils n’ont pas cette vision négative des insectes. À partir de six ans, ça commence à se compliquer. Si les parents en ont peur, ils transmettent leur appréhension aux enfants ». Cette peur peut s’expliquer de différentes façons : une mauvaise représentation dans les films, les livres, les séries, dans lesquels ils représentent les méchants. Ils sont aussi fréquemment associés à la saleté et parfois vecteurs de maladies. Or, « c’est en apprenant à les connaître, en lisant, en regardant des documentaires, qu’on les démystifie », complète la scientifique.

Pourtant, les insectes sont essentiels pour notre biodiversité. Par exemple, le moustique permet la pollinisation de la fleur du cacaoyer. Sans lui, il n’y aurait pas de chocolat. Les insectes servent de nourriture pour de nombreux animaux insectivores comme les chauves-souris, les hérissons, les poissons, les oiseaux. Ils jouent donc un rôle important dans la chaîne alimentaire.

« S’il y a un déclin de la population d’insectes, il y aura forcément un déclin chez les oiseaux et chez les amphibiens. Ça a été montré sur les oiseaux, qui, depuis les 30 dernières années, ont subi des pertes importantes en termes d’effectifs pour cette raison », explique Diane.

Cette baisse de la population a de nombreuses raisons : les pesticides, les pollutions lumineuses et dans l’air, l’urbanisation, le manque d’espace végétalisé. « L’agriculture intensive avec les monocultures crée beaucoup de dégâts. Les insectes n’ont donc qu’une seule source de nourriture alors qu’ils ont besoin de diversifier leur alimentation », précise la docteure en biologie.

Lors des animations Fourmidables®, les deux spécialistes n’hésitent pas à partager les petites actions que l’on peut faire à son échelle pour donner un coup de pouce à la population d’insectes, comme :

Assistera-t-on bientôt à une généralisation des plantes vertes sur les murs extérieurs des bâtiments en béton ? Ça peut être l’une des solutions envisagées pour réduire l’impact carbone. Connue auparavant sous les noms de Vertige mon toit vert, puis Vertige, l’entreprise a été rachetée par le groupe Demonchy et a changé de nom pour s’appeler Vegetek. Basée à Cenon en Gironde, elle s’est spécialisée dans les toitures végétalisées.

« Désormais, on va plus loin. On s’intéresse à développer de nouveaux procédés pour faire également des murs et des sols en végétalisation », explique Aurélien Cassagnet, chef de projets dans la société. Les techniques ont été dévoilées lors de l’inauguration, en octobre, du premier mur végétalisé en béton bas-carbone de Vegetek, sur son bâtiment expérimental dédié à l’innovation et à la R&D.

« Il s’agit d’un mur de parement. On continue à faire le choix du béton parce que ça reste une denrée qui est à un prix maîtrisé. Ce mur permet justement de se développer rapidement et a une technicité courante », explique-t-il. « C’est comme une seconde peau qui vient s’appliquer sur des bâtiments existants. Ces jardinières en béton bas-carbone sont allégées et ensuite végétalisées par nos soins. » Celles-ci sont garnies de plantes cultivées dans des serres agrivoltaïques de 35 hectares, à la Green Factory, à Ambarès-et-Lagrave et Saint-Vincent-de-Paul, en Gironde.

Les végétaux choisis dépendent des saisons et de la région. Il y a d’autres conditions : les plantes ne doivent pas perdre de feuilles ni être invasives, et doivent résister en extérieur. Elles sont donc essentiellement grasses, car elles demandent très peu d’eau et d’entretien. Par ailleurs, si les jardinières sont conséquentes, « c’est pour qu’elles aient assez de terre, de substrat, pour subsister. Un réseau de goutte-à-goutte a aussi été intégré. Les jardinières sont équipées d’huîtres qu’on récupère à Gujan-Mestras auprès du syndicat ostréicole. C’est du circuit court et c’est léger. L’effet drainant permet à l’eau d’alimenter les plantes et après de s’évacuer naturellement », détaille Aurélien. Vegetek propose aux entreprises deux à trois entretiens annuels.

Quels sont les avantages à avoir recours à ce mur végétalisé ? « Il faut arriver à lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et puis, il y a un plan gouvernemental qui vise à justement contrer le carbone à horizon 2050, donc ça va permettre de l’absorber et d’améliorer l’empreinte carbone par la même occasion », contextualise le chargé de projet. « Les autres avantages du mur végétalisé sont multiples, comme l’amélioration de l’isolation thermique et phonique. On ramène également la biodiversité en centre-ville, pour le confort et le bien-être des humains qui vont vivre là », complète-t-il. Autres bénéfices de cette solution en béton armé bas-carbone isolant : elle peut facilement être installée par n’importe quelle entreprise du BTP et réduit les coûts des dépenses énergétiques.

Quant au prix ? « On a voulu avoir un produit abordable. Dans un premier temps, on était partis sur des murs en aluminium qui étaient la seule solution existante pour développer ce genre de mur végétalisé. Mais cela coûtait assez cher, entre 1000 et 1 300 € le mètre carré. Avec le béton, on est dans un ordre de prix de 500 € au mètre carré, pour faire des murs en béton bas-carbone. Ça, c’est sans la végétalisation. », précise Aurélien.

Dans les années à avenir, l’entreprise d’une quinzaine de salariés compte doubler ses effectifs et dédier le rez-de-chaussée de 700 m² à des jeunes pousses aussi concernées par l’écoconstruction.

Destination a inauguré en octobre dernier sa nouvelle usine de torréfaction de café bio et d’assemblage de thé en feuille, à Cestas, en Gironde. Celle-ci a nécessité l’investissement de 10 millions d’euros de la part du groupe Ecotone, dont fait partie l’entreprise. L’objectif est de pouvoir répondre à la demande croissante de produits bio sur le marché des boissons chaudes. L’usine de 9 500 m² a été dimensionnée pour pouvoir torréfier, à terme, 9 000 tonnes de café par an, contre 2 650 tonnes aujourd’hui.

Le site de Cestas emploie 60 personnes. L’usine est le centre d’expertise en café et thé en feuille du groupe Ecotone, qui regroupe des marques comme Bjorg, Alter Eco, Clipper, Bonneterre, Destination, Allos, Danival, El Granero ou Isola Bio.

« Ce qui caractérise l’usine de Cestas, c’est un processus de torréfaction artisanale. Le café y est torréfié origine par origine. Nous prenons le temps de le cuire entre 12 et 17 minutes afin de respecter la matière et de développer les arômes. À titre de comparaison, une torréfaction flash nécessite entre 3 à 5 minutes seulement », explique Yannick Villemonté, directeur du site.

L’entreprise revendique d’ailleurs l’obtention de six labels : Bio, Fair for Life, Faitrade/Max Havelaar, Qualité Artisan, Bio Entreprise durable, B Corp.

« La matière est certifiée bio et nous avons des comptes à rendre. Notre site est audité tous les ans. Le process y est cadré. Un contrôle est effectué sur l’ensemble des matières, à la sortie des process sur la matière première et le produit fini », précise Yannick Villemonté.

« C’est bio, mais bien plus que ça » ajoute Renaud Chamonal, président de Destination et secrétaire général de Synabio, le syndicat des entreprises bio agroalimentaires en France. « Ce que je trouve passionnant quand je rencontre des entrepreneurs du bio, c’est qu’ils sont bio bien évidemment, mais s’engagent aussi sur l’emballage, les déchets, le commerce équitable. C’est le cas de l’usine de Cestas. » L’entreprise a mis en œuvre une politique de zéro déchet enfoui et de 100 % de circularité. Ainsi, 17 filières ont été identifiées pour valoriser les déchets. À titre d’exemple, les sacs en toile de jute dans lesquels arrivent les grains de café verts sont réutilisés par des maraîchers locaux pour pailler les sols.

« Plus de 60 % du chiffre d’affaires est réalisé en commerce équitable labellisé. L’objectif est de parvenir à plus de 70 % de café et de thé équitable d’ici à deux ans », souligne Renaud Chamonal.

Événement dédié au yoga et au bien-être, le Bliss yoga festival revient pour une 9ᵉ édition. Pendant ces trois jours, les festivaliers ont accès à 90h de pratique de yoga et d’autres pratiques douces. Les séances sont tous niveaux et de différents types tels que Ashtanga yoga, Vinyasa yoga, Hatah flow, Pilates, qi gong… Cette année, il y a une nouveauté : le yoga égyptien. « Il y a six espaces dédiés. L’idée est d’ouvrir le yoga à un maximum de personnes, d’où un programme extrêmement riche. Le but est de montrer qu’il y a un yoga pour tous, pour tous les corps, pour tous les moments de la vie, donc tous les âges », explique Laura Merchez, la directrice du festival.

Dans cette démarche d’inclusivité, la professeure de yoga a remis en place « le Cercle d’hommes : renouer avec le masculin sacré », guidé par Théodore Zachée et Valentin Philippe. L’un est enseignant de yoga et athlète, l’autre est coach et hypnothérapeute. « Le yoga, c’est pour tout le monde, mais quand même, 90% de pratiquants sont des femmes et je trouve ça dommage. Où sont les hommes ? », dit-elle en riant. Elle souhaite qu’ils puissent accueillir leur sensibilité et soient bienveillants envers leur pratique sportive.

Par ailleurs, les cours et les ateliers assurés par une pléiade d’intervenants abordent différentes thématiques, comme « oser incarner la puissance de son féminin », « yoga & hyperlaxité : chance ou malchance ? », « namaskate yoga pour surfeurs & skateurs » ou encore « respiration et périnée ». L’objectif est de montrer de quelles façons le yoga peut être bénéfique à différentes étapes de sa vie, ou lorsque l’on rencontre des difficultés. « Pour moi, c’est vraiment une boîte à outils absolument formidable », déclare Laura Merchez. « Le yoga ne se limite pas à sa pratique sur le tapis, bien au contraire. En fait, les bénéfices viennent se diffuser dans tous les autres pans de notre journée et de notre existence ».

À découvrir aussi lors du Bliss yoga festival, des cours parents-enfants ainsi que des yogablabla, des conférences décomplexées gratuites qui abordent différents sujets : « Naturopathie & fertilité », « concilier entrepreneuriat & spiritualité » entre autres. Le yogi market avec une soixantaine de créateurs est présent également sur les trois jours.

Lors de chaque édition, il y a environ 3 000 festivaliers dont un millier de yogis.

Le tarif varie entre 5 et 115 euros en fonction des formules

Programme à retrouver ici

C’est à l’école de communication Sup de Pub de Bordeaux que Marie Sallaberry, Quentin Sébire et Liam Donne se sont rencontrés. Ensemble, ils ont collaboré sur un projet d’école qu’ils ont finalement concrétisé une fois diplômés, notamment grâce à l’intégration à l’incubateur French Tech Bordeaux.

Il leur aura fallu trois ans pour lancer en juillet 2021 Cuidam, une plateforme de soutien psychologique pour les étudiants de l’enseignement supérieur. Ceux-là ont alors accès à différents professionnels de la santé mentale tels que des psychologues, des cliniciens, des travailleurs sociaux, des spécialistes en addictologie… Les rendez-vous se déroulent en visio et sont gratuits pour les utilisateurs. La charge financière de ce dispositif psy revient aux établissements qui payent 3 000 euros hors taxes pour l’abonnement et un nombre de séances défini pour les étudiants.

Les trois associés ont décidé de s’intéresser à la santé mentale car ce sujet était récurrent dans leur entourage. Et ce, d’autant plus après l’épidémie de Covid-19. Les fondateurs de Cuidam se sont rendu compte qu’il n’y avait pas de dispositif mis en place pour les étudiants.

« Pour nous, il était indispensable d’intégrer l’établissement dans le process de prise en charge des étudiants. Notamment parce qu’un étudiant qui ne se sent pas bien, c’est un étudiant qui va avoir de mauvais résultats. Et le taux de réussite de cette école sera forcément affecté, donc l’image et, derrière, la fidélisation », explique Liam Donne. Celui-ci rappelle qu’en 2022, une étude de la LMDE (La mutuelle des étudiants) et du CSA a montré que 70% des étudiants étaient en détresse en psychologique.

Par ailleurs, depuis quelques mois, Cuidam se déploie ailleurs que dans des établissements bordelais, à Agen, Nantes et Lyon. Désormais, plus de 2 500 étudiants y ont ainsi accès. Lors de la première année de sa mise en place, une cinquantaine de consultations ont eu lieu. Résultats : « On a pu observer que la majorité des étudiants qui venaient, c’était d’une part pour tout ce qui tourne autour du stress, du manque de confiance en soi, pour une remise en question. Toutes ces thématiques en lien avec l’orientation finalement. Puis, il y a une autre partie qui va être vraiment en lien avec le relationnel et notamment les relations amoureuses », précise Liam.

Pour avoir un effet optimal, les fondateurs conseillent de prendre au minimum trois séances avec un spécialiste. Une trentaine sont à disposition, tous exercent en libéral. « Ainsi, on peut commencer déjà par avoir certains outils puis se prendre en charge derrière. Nous, on fournit une plateforme de soutien psychologique mais pas de thérapie. On est là dans une première étape pour briser la glace, pour sensibiliser et s’informer », souligne cofondateur de Cuidam. Concernant les bienfaits de l’application, les jeunes entrepreneurs se laissent encore du temps pour pouvoir les mesurer.

Dejean Marine souffle cette année ses 100 bougies. L’entreprise fabrique de façon semi-industrielle des drapeaux depuis un siècle à Bordeaux. Elle est la seule sur ce créneau en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, la société emploie vingt salariés et est leader français sur ce marché, avec un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros. Ses bureaux et son usine sont dans le quartier Bordeaux maritime, où est fabriquée 95% de sa production.

Tout a commencé avec André Dejean, ancien employé de la Marine nationale. L’entreprise confectionnait alors les pavillons et drapeaux de la Marine nationale. Toujours spécialisée dans le nautisme, elle a ajouté aujourd’hui à son offre la création de divers supports de communication (kakémonos, banderoles, bannières publicitaires, roll-up, etc.).

Dejean Marine peut imprimer jusqu’au 1 000 drapeaux par jour, de différentes tailles, dans son atelier. Ce processus est composé de plusieurs étapes : l’infographie pour les visuels, l’impression sur des rouleaux de tissu blanc en polyester, puis la chauffe pour fixer les couleurs et, enfin, le passage à la découpe entre les ciseaux des couturiers et des couturières.

Par ailleurs, les matières premières proviennent de France et d’Europe. La société travaille aussi avec des partenaires locaux, spécialisés dans la gestion et le recyclage des déchets. Divers clients se fournissent ainsi en drapeaux officiels ou personnalisés – communes, particuliers, entreprises, etc.

Depuis la création de Dejean Marine en 1923, deux familles ont pris en charge la gestion de l’entreprise. Désormais, Erwan et Mathilde de Leissègues sont à la direction. Le couple a racheté l’entreprise l’an dernier au père d’Erwan, Arnaud de Leissègues, qui en avait fait l’acquisition en 2008, avec le souhait de perpétuer l’héritage familial et de préserver un savoir-faire. Cette décision allait de soi pour les jeunes gérants. « Ce qui m’a toujours touché, c’est que le drapeau est un produit synonyme de symboles, vecteur d’une belle image, souligne Erwan. Quand on vient dans notre usine, on voit bien que ça vit. Il y a de la couleur. »

Un propos approuvé par son épouse et collaboratrice : « Le drapeau est un moyen d’expression. Il permet à chacun de « porter haut ses couleurs » et d’exprimer son identité propre. Cet objet est aussi un symbole d’unité. Ce n’est pas juste un drapeau. C’est en effet bien plus qu’un bout de tissu monté sur un bâton. Moi, j’ai été embarquée dans ce tourbillon (rires). Ce qui m’a plu aussi, c’est de m’investir localement, d’être dans une entreprise qui essaie d’avoir un impact responsable. Nous allons essayer de continuer à avancer là-dessus et à nous challenger. »

Après la préparation de l’arrivée du roi Charles III et la Coupe du monde de rugby en France, Erwan et Mathilde de Leissègues et leur équipe se tiennent prêts pour les Jeux olympiques 2024 à Paris.

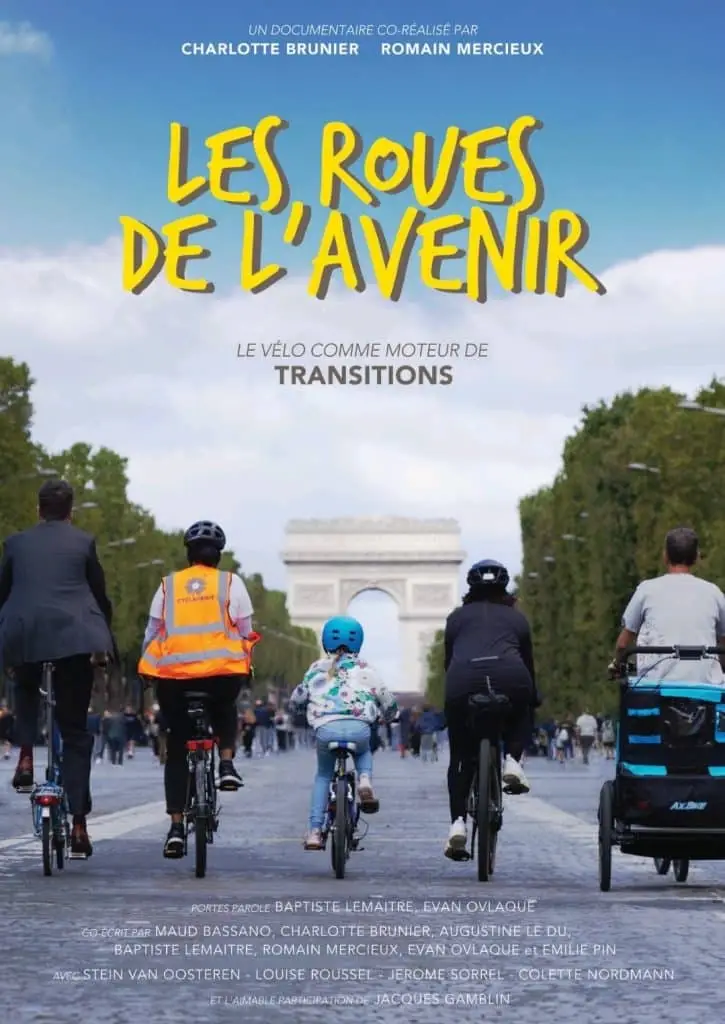

Au départ, il s’agissait du projet étudiant de cinq jeunes Bordelais suivant un cursus universitaire de management à l’IAE. Dans leurs rangs, Evan et Baptiste, passionnés de vélo, plus précisément de descente et de course. Cela dit, eux-mêmes et les autres membres de l’équipe, ne connaissent alors pas grand-chose au sujet du vélo au quotidien et à ses enjeux. Ils souhaitent alors créer une course de vélo, pour partager cette passion. Seulement, bien vite, ils réalisent qu’ainsi, ils pourraient ne réunir que des initiés. Leur objectif serait plutôt d’engager des personnes éloignées du vélo et faire grandir l’envie chez une palette plus large de gens.

Un peu par hasard, ils sont alors invités à l’un des plus gros congrès de vélo en France, le congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Là, ils rencontrent les plus grands experts du domaine. Cela leur donne des ailes. Ils voient alors plus grand et se demandent pourquoi ils ne réaliseraient finalement pas un documentaire de plus vaste envergure, un véritable projet professionnel qui permettrait de traiter du sujet du vélo de la manière la plus étoffée possible. Bref, qui parle à tout le monde.

“On a construit ce film en découvrant ce qu’étaient le vélo mobilité”, raconte Baptiste Lemaitre, coproducteur. “On n’a donc pas suivi une ligne directrice dès le départ, mais la trame s’est constituée alors que nous découvrions, au fur et à mesure, avec chaque intervenant, ce qu’était le vélo au quotidien. C’est ce qui a fait, je pense, la richesse du documentaire.”

Il faut alors trouver des professionnels pour le tourner et le monter. Ils postent ainsi, comme on jetterait une bouteille à la mer, un message sur les réseaux sociaux. Charlotte Brunier et Romain Mercieux répondent, enthousiastes, à l’appel de manière bénévole. Les acolytes sont ensuite allés chercher des subventions, des sponsors, pas seulement financiers, comme ces boites de production qui ont échelonné, mixé le documentaire.

Et voilà comment, pour un budget très restreint mais avec une furieuse motivation, les cinq Bordelais peuvent aujourd’hui présenter un film documentaire d’une heure, “Les Roues de l’avenir“, fort d’une quarantaine de projections depuis le mois de juin à travers la France.

Un film “qui traite du vélo au quotidien, qui montre comment on peut imaginer une ville de demain, qui soit différente, meilleure, plus apaisée, grâce au vélo. On cherche à créer un nouvel imaginaire, un nouveau récit, pour que les gens puissent créer la propre ville dont ils rêvent”.

Le film est construit en cinq grandes parties : les bienfaits du vélo pour l’enfant et l’adolescent, l’aspect sécurité avec les aménagements urbains, le vélo santé ou comment améliorer sa santé aujourd’hui quand on est encore vaillant et pour les personnes plus âgées, le vélo et le féminisme, et enfin, la notion de passion. “Parce qu’on pense qu’aujourd’hui, on cherche à développer le vélo en contrainte de quelque chose, alors que, pour nous, il faut plutôt passer par l’argument de la passion pour pouvoir arriver à le développer”, insiste Baptiste.

Ces cinq grands volets sont liés par un fil rouge qui est un voyage à vélo en Dordogne de 150 km réalisé par l’équipe, qui suit les péripéties d’Émilie, Augustine et Maud, qui n’avaient jamais voyagé à vélo auparavant. Maud, en particulier, personnage emblématique du documentaire, a grandement amélioré sa santé physique et psychologique grâce à ce périple.

L’équipe ne s’est pas cantonnée à la Dordogne, mais a réalisé un véritable tour de France, de Hollande et du Danemark, pour interroger une quarantaine d’intervenants, dans une dizaine de villes. “Le but est que chaque personne qui regarde le documentaire puisse retenir une idée et, pour cela, il fallait qu’on ait un panel d’experts très large.” Parmi eux, Stein van Oosteren, figure phare du documentaire, diplomate à l’Unesco, qui représente un relai vélo très important en Ile-de-France et dans l’Hexagone.

Un documentaire construit avant tout pour ouvrir le débat. A chaque diffusion, il est suivi d’une heure d’échanges. “Ça nous tient vraiment à cœur de partager avec le public, que les personnes qui commencent à se questionner pendant le documentaire puissent sortir de la salle en se disant qu’elles ont obtenu une réponse à la question qu’elles se posaient et qu’elles vont ensuite pouvoir avancer pour créer leur imaginaire, leur récit de demain à vélo”.

La force du film, pour Baptiste Lemaitre, c’est qu’il peut être projeté partout, cinéma bien sûr mais aussi collectivité, entreprise, association. L’idée, c’est que chaque personne puisse s’en emparer, le diffuser et donc créer du débat autour du sujet du vélo. Les Roues de l’Avenir ont déjà été projetées une quarantaine de fois depuis sa sortie. L’objectif étant une centaine d’ici la fin de l’année, et 300 d’ici la fin 2024. La liste des lieux et dates de projection est à retrouver sur le site Les Roues de l’Avenir. On peut aussi organiser une projection en contactant l’équipe.

Il faut s’enfoncer dans la zone commerciale pour trouver ce petit ovni de l’alimentaire. À Balma Gramont, en région toulousaine, derrière les enseignes de chaussures et autres supermarchés, se trouve le Drive tout nu. Un petit point de retrait qui a des frères à trois autres endroits de Toulouse, à Lille mais aussi à Bordeaux.

Le concept : les clients récupèrent leurs courses faites préalablement sur Internet, comme pour un drive de grande surface classique. Mais là, les produits ne sont pas emballés dans du plastique ou du carton. Ils sont en effet conditionnés dans des bocaux en verre à retourner lors de la commande suivante, moyennant un bon de réduction.

Derrière cette idée, deux personnes engagées. Salomé et Pierre Géraud. L’idée de ce couple est de rendre le zéro déchet accessible et simple. « On a voulu s’adresser aux habitants des zones périurbaines qui n’ont pas d’autre choix que d’aller en supermarché. L’offre de vrac est déjà importante dans les villes, alors qu’elle manque ailleurs », raconte Marie Alsina, chargée de communication et marketing pour l’enseigne.

D’où l’arrivée de cette forme hybride, entre le drive de grande surface et la consommation éthique et responsable. Au Drive tout nu, les produits sont à majorité locaux et bio. « Le plus, c’est que nous accueillons nos clients en présentiel. On ne retire pas sa commande en borne », précise Marie.

Un tiers de la population française vit en zone périurbaine. Et près de 10% des achats dans ces zones, circulables quasi exclusivement en voiture, se font en drive. Un terreau donc fertile pour l’enseigne.

Le Drive tout nu a déjà séduit plus de 6 000 clients très actifs. « Nos habitués sont très engagés et sont nos meilleurs ambassadeurs », explique Marie Alsina. Régulièrement, l’enseigne les contacte pour leur demander des suggestions. «;! »

« Le vrac et le zéro déchet ont souvent cette image de produits réservés à une certaine catégorie de porte-monnaie. Nous, on essaie au maximum de proposer des produits de grande qualité à un prix raisonnable. Nous avons aussi certains produits de marque, comme les pâtes Lustucru, qui sont moins chères qu’en grande distribution car nous les proposons en vrac », explique Marie Alsina.

À sa naissance en 2018 à Toulouse, le Drive tout nu comptait quelque 600 références. Aujourd’hui, l’enseigne en commercialise 1 600. « Nous n’avons pas de premiers prix, car nous misons sur la qualité, mais cela va du bon marché au haut de gamme. Il y a donc aussi bien de la confiture classique, par exemple, qu’une confiture avec numéro de série car produite ultra localement et donc automatiquement plus chère. »

L’emballage d’un produit correspondrait à 10 à 40% de son prix. En retirant les emballages, le consommateur devrait donc payer moins cher, non ? « Oui et non », répond Marie. Le Drive tout nu a en effet décidé de profiter de cette marge de 30% pour renforcer la qualité de ce qui est proposé.

Le Drive tout nu s’est lancé il y a cinq ans à Toulouse. Depuis, suite à un succès grandissant, la marque s’est étendue. Elle dispose de trois points de retrait en périphérie urbaine de la ville rose, à Beauzelle, Balma et Saint-Orens. Elle vient aussi d’en ouvrir un quatrième dans la zone commerciale de Labège. L’enseigne a aussi gagné d’autres villes, notamment Lille et Bordeaux.

« L’idée est d’ouvrir des hubs à proximité de grandes villes puis de développer plusieurs points de retrait autour pour alimenter au maximum les zones périurbaines », explique Marie.

En 2022, l’entreprise a connu une croissance de 15 % à périmètre égal et a même levé 5 millions d’euros pour développer son activité. Elle devrait lancer en 2024 son premier supermarché zéro déchet.

“Le vélo, je pensais que c’était impossible, que ce n’était vraiment pas fait pour moi”, se remémore Sarah Haddad. Et puis, à son arrivée à Bordeaux, voyant les nombreux cyclistes arpenter les rues pavées, elle a envie de s’y mettre. Elle donne naissance à un petit garçon et se dit qu’elle ne veut pas se priver de l’opportunité de l’emmener en balade. Elle contacte alors l’association Vélo-cité, qui propose des stages pour apprendre à faire du vélo et de remise en selle.

J’avais trois semaines devant moi et j’ai appris à faire du vélo et ça a changé ma vie”, raconte-t-elle émue et enjouée. À la fin du stage, il est de rigueur d’organiser un petit repas sur les quais avec le triporteur de l’association. Tout le monde apporte alors l’une de ses spécialités. Sarah concocte un houmous avec des falafels. “Je dressais les assiettes. Il faisait beau. J’ai eu le déclic à ce moment-là. Faire à manger pour les gens, ma cuisine, s’approprier la ville, se poser, profiter du paysage. C’est là que j’ai décidé de faire cela au quotidien et tout s’est enchainé.”

Sarah savait déjà, qu’après une carrière en tant que pharmacienne, elle voulait devenir traiteur, sans savoir exactement vers quelle cuisine s’orienter. Et ce jour-là, sur les quais de Bordeaux, il est apparu évident que ce serait la cuisine de son enfance. La cuisine judéo-arabe. “C’est une cuisine magnifique, pleine de chaleur, de douceur, avec beaucoup de légumes cuits, confits, rôtis. C’est une cuisine qui est saine aussi, qui fait du bien au corps”, décrit-elle.

Petite, avant l’arrivée du week-end, elle se rendait avec son papa rue des Rosiers, à Paris, chez un petit traiteur qui proposait une multitude de produits – des pistaches, des amandes grillées -, qui coupait le saumon fumé devant le client. Ça sentait la bonne huile d’olive et les petits gâteaux. Sarah se met en tête de trouver à Bordeaux un réseau de petits fournisseurs du même acabit.

Mais pour réaliser son projet, encore fallait-il trouver le vélo de ses rêves. Elle a dû traverser la France plusieurs fois pour essayer divers modèles, à Lyon, en Normandie, qui finalement ne lui conviennent pas parfaitement. Et puis, un jour, par hasard s’il en est, elle croise sur son chemin, à Bordeaux, le vélo tant attendu. Un livreur qui chevauchait la perle rare apparaît devant elle. “Il avait exactement le modèle que je cherchais depuis longtemps et que je n’arrivais pas à essayer parce qu’il n’est pas si répandu que ça, une marque hollandaise. Je lui demande si je peux essayer son vélo. Pas de problème, me dit-il. Je l’ai testé et c’était ce vélo, le vélo de mes rêves. Voilà, je l’ai trouvé mon vélo !”

La suite, pour Sarah : acheter cette fameuse bicyclette, puis monter la caisse avec la cuisine à bord, un beau comptoir, un bel étal traiteur, une belle canopée au-dessus. Le tout réalisé par des artisans locaux, des artisanes même, puisque Sarah a voulu s’entourer de femmes pour donner vie à ce bel objet sur mesure. Le tout devrait être prêt pour le lancement officiel de Shakshouk en avril prochain.

“Tout est possible à vélo”, s’émerveille-t-elle. “Et il y a cette liberté qu’il n’y a pas quand tu as ta petite boutique. Tu peux te déplacer partout. C’est une autre façon de vivre, d’appréhender l’espace, le temps. Tout ce que tu peux faire à pied, tu le fais trois fois plus vite à vélo. Tu ne vas pas aussi vite qu’en voiture, mais tu ne pollues pas. En regardant en arrière, je me dis qu’il y a eu beaucoup de chemin de parcouru. Que je ne m’imaginais pas du tout arriver jusque-là. Je suis super heureuse de vivre tout ça, je me sens vivante, en harmonie, je me sens avoir ma place dans la ville. Je fais plein de rencontres. Des gens tous plus extraordinaires les uns que les autres.”

Pour continuer d’encourager Sarah dans la poursuite de son rêve, c’est par ici.

Avant d’être un jardin pédagogique, le jardin de Céline Durel a été sa planche de salut. Après des années de métro-boulot-dodo en région parisienne, l’ancienne gérante de spa a dit stop. Marre du stress lié au travail et à la course à la rentabilité. Frustration de ne pas pouvoir profiter de la vie. Besoin d’autre chose : de simplicité, de sens. Un retour aux sources, dans la région bordelaise, et un jardin plus tard, tout va tout de suite beaucoup mieux !

Car l’amour du jardinage – et de la nature en général – a toujours été présent chez Céline. Sa découverte de la permaculture et une visite « coup de foudre » dans le potager en carré de Saint-Jean-de-Beauregard ont fait le reste. Au départ, elle n’avait jamais pensé faire de son jardin un jardin pédagogique.

Mais le goût de la transmission s’est ajouté au plaisir de mettre les mains dans la terre. C’est ainsi que La Pelle du Jardin a vu le jour. Tout à la fois un blog où elle partage ses impressions, ses réflexions, ses conseils de culture au jardin ou de cuisine. Ainsi qu’un lieu où l’on pratique le jardinage avec les enfants. Et, pour les adultes, des ateliers orientés « green attitude ».

Et quand le potager lâche ses habits de jardin pédagogique, il redevient le jardin de Céline. Qui ne cesse de s’y émerveiller. Elle confesse même y passer plus de temps que dans son jardin d’agrément et de le trouver tout aussi beau et relaxant.

Il faut dire que les carrés offrent tous des formes et des couleurs aussi belles qu’apaisantes. Et la promesse, en saison, de manger des choses on ne peut plus saines. La vie parisienne est bien loin et ce n’est pas Céline qui va s’en plaindre !

Éducatrice spécialisée en Gironde, Marie Espias a fondé en 2020 son association de médiation par l’animal, Medeina. Elle a développé sa passion pour les animaux durant son enfance. « J’ai pu mesurer l’impact qu’ils pouvaient avoir tout au long de ma vie, dit-elle. Il faut savoir que ma maman est atteinte d’une maladie de la rétine qui est en train de la rendre aveugle. Durant l’adolescence, je me suis rendu compte à quel point les animaux l’ont aidée à faire face à cette phase compliquée. Ils étaient sa motivation pour se lever. »

Au départ itinérante, sa structure se déplaçait principalement dans les établissements médico-sociaux, à la rencontre de publics dits fragilisés par un handicap (psychique, moteur, sensoriel) ou par d’autres problématiques. Puis, en début d’année, une ferme refuge thérapeutique, de 3 000 m² a ouvert à Eysines, près de Bordeaux. Une quarantaine d’animaux médiateurs y résident. Tous sont issus de sauvetage. Dans ce nouvel espace, créée avec Nina Lafon, une bénévole, des séances de médiation par l’animale peuvent désormais avoir lieu.

En se lançant dans ce projet, la fondatrice de Medeina avait conscience des questionnements sur le fait d’intégrer des animaux dans l’exercice du travail. « Le secteur de la protection animale peut parfois avoir une image un peu négative de notre métier. Nous, on connaît par cœur nos animaux. On les voit tous les jours, le week-end et les jours fériés. À leur regard, à leur démarche, on sait quand ça ne va pas. Si l’animal ne veut pas aller en séance, on ne le force pas. Par exemple, pour les lapins, on pose la caisse de transport pour voir qui accepte de venir. »

Aussi, l’éducatrice spécialisée explique qu’avec Nina, elles s’attardent à parler constamment aux animaux, notamment avant les séances de médiation. « On est convaincues qu’ils comprennent. C’est primordial pour leur bien-être. S’ils ne vont pas bien, qu’ils sont obligés, qu’ils sont stressés, ça va se ressentir, et ils ne feront pas l’objet d’apaisement. » D’ailleurs, dans le but de contribuer au bon développement des pensionnaires de la ferme, des aménagements spacieux ont été créés. « On fait en sorte qu’ils aient la meilleure vie possible au vu de leur passé », précise Marie Espias.

Parmi les projets de l’association Medeina, il y a notamment la volonté de devenir un refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et ainsi proposer des journées de sensibilisation à la biodiversité.

En Gironde, à Mérignac, Adrien Mazeau et Basile Goussard se sont associés dans l’idée d’agir de façon positive sur le réchauffement climatique.

« La plus grosse problématique de notre siècle est qu’il y a trop de carbone dans l’atmosphère. Donc il faut qu’on arrête d’en émettre pour ne pas faire augmenter la concentration en CO2 dans l’atmosphère », explique Adrien. Le fruit de leur collaboration a donné naissance à la start-up NetCarbon en 2022.

Les entrepreneurs proposent de mesurer et de stocker le carbone sur les parcelles de terre grâce à des logiciels de mesure. « De base, elles sont complexes, elles sont coûteuses, ce qui empêche la plupart des acteurs d’accéder à ces solutions. C’est là-dessus qu’on a travaillé, en partenariat avec des laboratoires de recherche pour mettre en place un algorithme de mesure du stockage de carbone. Il est uniquement basé sur des données satellites », déclare le cofondateur de la société. Cette solution est donc mise à disposition des différents acteurs, dont la plupart sont issus du monde agricole.

Une fois les mesures du CO2 effectuées, la start-up NetCarbon conseille ses clients sur la mise en place de nouvelles pratiques agroécologiques. « Ça consiste à planter des haies, des arbres, introduire des cultures intermédiaires. Finalement, de ramener davantage de végétation dans leurs champs. Ce qui va permettre de stocker plus de carbone, dit Adrien Mazeau. Plus il y aura de végétation, plus longtemps le sol sera couvert, plus il y aura de stockage carbone. »

Par ailleurs, cette solution s’adapte à chaque situation. Par exemple, pour les zones viticoles, il est possible d’enherber les vignes. Ça signifie qu’au lieu de laisser le sol nu, entre les rampes de vignes, on apporte une végétation supplémentaire. Soit en laissant la végétation naturelle se développer, soit en semant une végétation spécifique pour nourrir le sol et stocker plus de carbone.

Par la suite, Adrien et Basile peuvent constater, grâce à leur logiciel, l’effet de ces nouvelles bonnes pratiques. Ainsi, « pour chaque tonne de carbone stocké, un agriculteur va générer ce qu’on appelle un crédit carbone, qui va pouvoir être vendu [sur le marché du carbone, NDLR] à des entreprises, à des acteurs privés qui souhaitent s’engager dans une démarche de compensation de leurs émissions. N’importe quelle entreprise qui s’est engagée dans une démarche de réduction de ses émissions de CO2 peut s’engager ». Cette somme permettra alors de financer des projets.

Quand la question du greenwashing est posée, Adrien Mazeau répond : « L’objectif est justement de ne pas aller dans cette trajectoire-là. Au contraire, le but est de nous adresser à toutes les entreprises dont le premier pilier est de réduire au maximum leurs émissions de CO2. Et, plutôt, se dire d’avoir un impact positif sur la partie des émissions qu’on ne peut pas réduire, les émissions incompressibles. »

Ce jeudi matin sur le parvis de la mairie de quartier de Caudéran, quartier résidentiel de Bordeaux très emprunté pour rejoindre le centre depuis les extérieurs de la ville, des membres de l’association Vélo-Cité – qui œuvre depuis 1980 à la pratique du vélo en ville –, riverains et élu, se sont donné rendez-vous pour deux heures de déambulation dans les rues du quartier. Objectif : dresser un diagnostic partagé, à l’issue duquel, compte-rendu et photos à l’appui, ils travailleront de concert à la résolution des problèmes qu’ils auront pointés.

Le trajet a été sélectionné en fonction de points d’intérêt : nouveaux aménagements cyclistes à tester, travaux problématiques, rupture du schéma de circulation cycliste, difficultés de partage de la chaussée avec les voitures, stationnement sauvage automobile qui rompt les bandes cyclables.

Henri et Vincent habitent le secteur. Ils ont trouvé l’appel pertinent. Ils comptent ainsi participer à faire remonter les remarques de ceux qui connaissent le terrain et rencontrent les difficultés quotidiennement. Ils proposent des espaces protégés pour chacun des usagers, qui ne seraient pas partagés entre piétons, cyclistes et automobilistes, pour plus d’efficacité et de sécurité, ou encore des couloirs spécifiques pour mettre en sûreté les enfants. La sécurité, et notamment celle des plus vulnérables, est particulièrement évoquée pendant ces deux heures de balade.

“Beaucoup de choses ont déjà été mises en place, mais nous sommes encore loin d’avoir les éléments de sécurité suffisants pour que les enfants puissent se rendre à l’école ou au collège en toute sérénité”, explique Philippe Sainvet, vice-président de Vélo-Cité. “Ce qui est important, c’est de penser les aménagements cyclables, non pas pour les cyclistes qui roulent déjà, car s’ils le font c’est qu’ils acceptent de rouler dans ces conditions-là, mais pour les gens qui sont plus vulnérables, les enfants ou les personnes âgées. C’est un principe de la mobilité en général. C’est l’offre qui crée la demande. Si vous avez des aménagements, vous aurez plus de cyclistes. Et si vous augmentez la largeur des voies pour les voitures, vous aurez plus de voitures.”

Un système bien intégré par la métropole bordelaise, qui compte passer d’une part modale du vélo de 8% en 2018 à 18% en 2030. “Mais pour cela, il faut mettre les moyens. Nos remarques sont prises en compte, on le voit bien, mais il faut être un peu l’aiguillon pour faire en sorte que cela aille plus vite et que ce soit plus qualitatif.”

Benoit Boutinon, secrétaire général de la mairie de quartier de Caudéran, ne perd pas une miette des échanges. “Constater avec d’autres personnes, ça a l’intérêt de partager le diagnostic. Mais cela rentrera ou non dans un plan d’aménagement qui dépend de la Métropole, qui étudiera ce qui pourra être fait ou non, en raison des caractéristiques de la route, des caractéristiques d’usage et du budget.”

Rien n’est encore fait, même si les uns et les autres notent que “l’évolution est notable et que les aménagements cyclables fleurissent, ce qu’on ne peut que remarquer et encourager”, souligne un riverain. Gauthier, lui, est venu en tant que bénévole de l’association, mais aussi usager. “Ça me permet de mieux connaitre ce qu’est une Cyclo-patrouille et pouvoir la reproduire chez moi, dans un autre quartier de la métropole.” D’autres Cyclo-patrouilles devraient être organisées dans les prochaines semaines.

Nombreuses sont les références en matière de vin et il est facile de s’y perdre. Alors, afin d’aiguiller le consommateur dans sa recherche, William Massie a créé en 2019 le site de ventes de vin en ligne : La Palette, le vin entre nous. Pour son entreprise, « il déniche des pépites un peu partout en France ».

Ce Bordelais de 32 ans baigne depuis son enfance dans le monde vinicole. Son père était lui-même vigneron et œnologue. Il a ainsi eu la volonté de rester dans ce milieu en y multipliant les expériences et en montant sa cave.

Avec sa plateforme, il a pour volonté de mettre en lumière les vins de vignerons et vigneronnes passionnés qu’on ne voit pas ailleurs ou très peu. Son site propose une sélection d’une centaine de références – rouge, blanc, rosé, bio ou non –, vendues entre 8 et 16 euros. Sur la page de chaque produit, le consommateur a également accès à un descriptif complet : fiche technique, un mot sur son histoire, la description du vin au niveau de l’œil, du nez et du palais, des conseils gustatifs et ses distinctions. La Palette s’adresse à un large public pour rendre accessible le milieu du vin « qui peut faire parfois un peu peur avec ses termes techniques », reconnaît William.

Par ailleurs, avant de proposer les bouteilles dans sa cave à vin en ligne, le fondateur du site effectue un travail de sélection. Il se rend donc avec des échantillons dans un Laboratoire Oeonoconseil. « J’y rencontre des œnologues qui conseillent beaucoup de propriétés. On regarde si le rapport/qualité prix est bon, si le produit est représentatif du terroir, s’il y a des défauts, etc. Ils m’aident beaucoup parce que sont des experts qui dégustent toute l’année et qui ont un palais plus développé que le mien. C’est un gage de qualité pour moi », déclare-t-il.

William Massie propose également des deux fois par an des ateliers dégustation dans sa cave à Saucats (Gironde) et souhaite aussi développer ce concept chez les particuliers.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ils se posent en tant que Gardiens et Gardiennes de la Garonne. Des associations pour la protection et la défense des droits de ce fleuve, telles que Darwin Climax Coalitions, Sepanso Gironde, France Libertés Gironde, Fondation Danielle Mitterrand et Wild Legal ont lancé une pétition mi-septembre. Le but étant de demander aux pouvoirs publics et aux entreprises d’agir pour la protection de ce milieu naturel. Dans cette démarche, ils sont aussi accompagnés d’élus et de citoyens. À peine une semaine après son lancement sur la plateforme Change.org, plus de 15 000 signatures ont été recueillies.

« La Garonne c’est un joyau, c’est un fleuve historique. C’est aussi un fleuve de cœur auquel sont attachés ses habitants, de l’Espagne jusqu’à son estuaire en France, explique Marine Calmet, coprésidente de Wild Legal. Cette association de juristes agit pour la reconnaissance des droits fondamentaux de la nature. Nous avons envie de proposer un texte qui permet de penser une nouvelle relation au fleuve ainsi que d’autres outils juridiques. Et ainsi pouvoir protéger des grands projets qui le menacent aujourd’hui ou des atteintes qu’il a connues par le passé. »

Ce collectif pour la protection de la nature souhaite connaître la même issue qu’en Équateur. « Un pays précurseur en la matière. En 2008, il a inscrit les droits de la nature dans sa Constitution », rappelle Marine Calmet. Aussi, récemment en Europe, l’Espagne a été le premier État à reconnaître les droits d’un écosystème aquatique : la Mar Menor. Il s’agit d’une lagune qui se situe dans le sud-est de la péninsule ibérique. L’an dernier, elle a obtenu le statut de personnalité juridique. « C’est pour ça que la Garonne, pour nous, est aussi un fleuve pilote, dit-elle. Partout dans le monde, des mouvements tendent à faire reconnaître des droits à des forêts, des fleuves, de divers écosystèmes pour protéger leurs droits à l’intégrité, leurs droits à l’eau, leur droit à la vie et faire en sorte de retrouver un équilibre entre nous et la nature. »

Mais qu’implique cette reconnaissance ? « Il ne s’agit pas de donner les mêmes droits que les humains à des animaux ou à des espèces végétales. Mais de repenser leurs droits fondamentaux à travers leurs bons besoins essentiels. Comme évoluer dans un environnement sain comme nous, d’avoir un accès à l’eau, à un air non pollué, un sol viable. En fait, il faut comprendre que les entités naturelles avec lesquelles nous vivons sur cette planète ont le droit de vivre dans un milieu qui est propre », conclut la coprésidente de Wild Legal.

« On veut bien concurrencer Amazon en Europe… mais pas tous seuls ! » Le message est lancé. Les fondateurs de la marketplace Europazon sont à la recherche de partenaires et d’investisseurs pour accroitre la croissance de leur plateforme. Après un lancement retardé d’un an, la plateforme est disponible depuis mi-juillet. Plus de 200 000 produits made in France ou made in Europe, reconditionnés et de seconde main, sont ici proposés par plus de 150 vendeurs. High-tech, mobilier, puériculture, jardin, vêtements… nombreuses sont les catégories disponibles sur le site

À l’origine de ce site en ligne, une bande d’amis de Soulac-sur-Mer (Gironde) qui veut proposer une alternative au géant américain de l’e-commerce. « C’est une vraie réussite, s’enthousiasme Xavier Mahieu au sujet du lancement. Il est l’un des fondateurs d’Europazon. On détient 100% du capital. On a tout créé en fonds propres, mais là, on est en recherche de budget. Ça passe par une ouverture du capital. Le but est de lancer la campagne de notoriété sur les réseaux sociaux à l’échelle de la France et dans différents pays européens. On est ouverts à tous types de partenaires installés sur le continent. »

Plusieurs raisons ont ainsi motivé la création de la marketplace. « On voit Europazon comme un outil qui participe à la relocalisation et au retour à la souveraineté française et européenne. On veut pouvoir vendre des produits qui ne viennent pas de l’autre bout de la planète, explique Xavier Mahieu. Il y a assez de produits pour proposer toute une gamme en circuit court à l’échelle de l’Europe. C’est notre ADN. » Cette marketplace s’adresse pour ce faire à tous les vendeurs, producteurs, TPE…

La volonté des amis girondins est de promouvoir un modèle d’entreprise plus éthique et collaboratif, dans lequel l’humain est au cœur. « C’est pourquoi l’utilisation de la plateforme est gratuite et les vendeurs ne paient qu’en cas de vente, avec une commission réduite. Aussi, c’est pour cela que l’on ouvre notre capital à 90% le capital, on n’est pas dans la possession. »

La France accueille pour la troisième fois la Coupe du monde de rugby jusqu’au 28 octobre. Le ministère de l’Intérieur a tablé sur 600 000 visiteurs étrangers, parmi les 2 millions de spectateurs, pour voir les 20 équipe s’affronter.

Alors, afin de faire vivre cet événement dans les meilleures conditions, des villages rugby ont été installés dons les neuf villes et métropole hôtes. Pour l’occasion, des bénévoles ont aussi été recrutés. À Bordeaux, ils sont 200 à avoir vu leur candidature retenue. Des hommes et des femmes de tous âges et horizons.

“On a reçu énormément de candidatures, explique Éléonore Milhat-Maurice. Ces volontaires viennent de toute la métropole bordelaise et d’autres départements de Nouvelle-Aquitaine, comme la Charente. On les a formés au printemps dernier. Chacun assure quelques heures de mission pendant dix jours. Ça peut être l’accueil à la gare/aéroport, la sensibilisation au tri des déchets avec l’association Aremacs, la gestion des flux, des animations musicales.” L’un de leurs points de ralliement est le Village rugby, installé le long des quais, face à la Garonne, dans le quartier Saint-Michel. Le site peut accueillir jusqu’à 10 000 personnes.

Ceux qu’on appelle “les brigades bleues” sont reconnaissables à leurs vêtements bleus : casquette, sweat, polo et coupe-vent, floqués “TEAM 2023”. Nombreuses sont les raisons qui ont poussé ces volontaires à consacrer une partie de leur temps à cette compétition sportive. Pour Julianna, étudiante en deuxième année de fac, “c’était un moyen de rencontrer des gens, car je viens de Bretagne. Et puis, c’est agréable de faire ça”. Raphaël, aussi étudiant et plutôt adepte de foot, adore faire du bénévolat dans l’événementiel : “J’ai déjà fait plusieurs missions. Là, étant dans l’organisation, j’ai pu regarder plusieurs matchs et je trouve ça intéressant.”

En revanche, pour Chantal, ce n’est pas le monde de l’ovalie qui l’a motivée “ni aucun autre sport, rit-elle. Mais je suis à la retraite, j’ai du temps, donc je fais du bénévolat dans plusieurs associations. Et ce qui me plaît ici, ce sont les missions d’accueil, la rencontre, me rendre utile. J’en tire beaucoup de bénéfices. J’invite tout le mode à mettre bénévole !” À côté d’elle, Oscar, amateur de rugby. “Ça me paraissait normal de participer. C’est sport collectif qui a de belles valeurs. Je viens d’Amérique du Sud et j’ai vécu en Espagne où le foot est prédominant. J’ai fait une overdose, plaisante-t-il. En étant bénévole, on a la possibilité de vivre les matchs de l’intérieur, de voir les gens de l’étranger et d’humaniser la manifestation.”

Finalement, quelles que soient leurs motivations, ces volontaires sont tous unis par l’envie de contribuer au bon déroulement de ce tournoi international en y apportant leur bonne humeur.

Filant sur votre scooter électrique, celui-ci bipe tout à coup, vous indiquant qu’il faudra prochainement recharger votre batterie. Vous vous rendez alors sur votre application vous proposant une liste de stations de recharge à moins de 2 kilomètres de votre position. Vous vous dirigez vers le point le plus proche. Vous retirez votre batterie et vous en récupérez une autre chargée à bloc. Tout ceci ne vous aura pris que 50 secondes. Lever la contrainte du temps de recharge et de l’autonomie pour faciliter l’usage de l’électrique dans les grandes agglomérations, c’est la mission que s’est donnée Zeway, nouveau venu sur le marché des mobilités propres à Bordeaux, un peu moins nouveau à Paris et Nice.

“Après une première aventure entrepreneuriale dans le solaire, raconte Stéphanie Gosset, co-fondatrice de Zeway, on s’est dit que la même révolution qui s’était opérée dans le monde de l’énergie avec le solaire s’amorçait dans la mobilité avec l’électrique. Et on est vraiment partis du décalage qu’il y avait entre une intention déclarée du public de passer à l’électrique et le taux d’adoption réel.” Il fallait donc trouver une idée pour rendre son usage plus intuitif.

Le but est aussi qu’il s’adapte à toutes les habitudes, voiture ou scooter, utilisation intensive ou occasionnelle. Zeway propose plus de six modèles de scooters deux ou trois roues, 50CC, 125CC, mais aussi des triporteurs et vélos cargo pour les professionnels et, demain, ils l’espèrent, la mini voiture, ou encore ouvrir l’accès à la recharge instantanée à d’autres constructeurs de véhicules de la petite mobilité urbaine.

Cette solution permet le confort d’une solution propre, sans bruit ni émissions polluantes, contrairement aux scooters thermiques, dont le stationnement est désormais payant à Paris.

Enfin, autre aspect vertueux de la démarche, la recharge longue des batteries, qui permet d’en maximiser l’usage. On estime ainsi l’augmentation du nombre de cycles de 60%. Il faut compter 130 euros pour un abonnement mensuel pour ce scooter électrique personnel, abonnement qui comprend le kilométrage illimité et l’assurance tous risques.

« Bien vieillir ». C’est autour de cette expression qu’est organisée, du 2 au 8 octobre, la Semaine bleue. L’Asept Gironde (l’Association santé éducation et prévention des territoires) organise plus de 200 événements à cette occasion. Elles s’adressent aux plus de 55 ans.

« L’objectif durant cette semaine est de valoriser la place des aînés dans la vie sociale, de les replacer au centre de la société. Le slogan : c’est 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire, explique Adeline Thorel, responsable de l’Asept Gironde. C’est pourquoi notre mission à l’Asept est de déployer des ateliers de prévention santé, des conférences, des escape game, des spectacles qui ont un impact sur la qualité de vie. On aborde alors des sujets autour de la maison, l’équilibre, la mémoire, le stress, la nutrition, etc. »

Les caisses de retraite financent la programmation. Les participants peuvent suivre gratuitement les ateliers en présentiel ou à distance. Ils sont animés par un réseau de 80 animateurs formés par l’Asept, mais salariés de structures locales. Les échanges se font par petits groupes de 12 personnes. Aussi, il peut y avoir des intervenants externes partenaires, tels que Catherine Busquet.

Docteure en pharmacie et consultante en prévention consultante, lors de ses conférences, elle insiste auprès des seniors sur le fait qu’il faille “entretenir au quotidien son corps, sa tête, faire attention à son alimentation, à son hydratation et surtout à son sommeil. On sait qu’une hygiène de vie a une grande influence sur la santé et le bien vieillir. J’insiste sur le fait que le bien vieillir, ça se construit chaque jour. Il faut mettre en place des actions pour entretien sa santé”.

Mais pourquoi est-il important d’apporter des conseils pour mieux appréhender cette nouvelle étape de vie ? « Quand on arrive à la retraite, on n’a plus ce cadre de vie créé par le travail. Et souvent, cette rupture va faire que la personne ressent un mal-être. Elle est moins en contact avec des personnes. J’entends fréquemment : je ne me sens plus utile. L’idée est alors d’expliquer à ces personnes qu’il est important de maintenir ce lien social », répond la spécialiste.

Le message véhiculé tout au long de cette Semaine bleue consiste surtout à rappeler que la vie ne s’arrête pas une fois senior et qu’il faut prendre soin de soi pour « bien vieillir ». « On peut compter sur les progrès de la médecine, mais on peut aussi se demander ce que l’on fait soi-même pour sa propre santé, explique la responsable de l’Asept Gironde. Vieillir, c’est s’adapter à son environnement, à ses capacités, aux autres. Notre meilleur médicament, c’est le comportement que nous allons avoir vis-à-vis de nous-même, il faut développer une auto-bienveillance, il est important de s’occuper de soi. »