EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

L’idée du bière truck est née en Touraine en 2018. Le concept a été lancé par Cyril Boutrou et Anthony Sigonneau. Et depuis 2021, il se développe sous forme de franchise. Deux camions sont déjà en circulation en France : le premier dans l’Allier et le second dans les Landes. Les bières truck de Montluçon et des Landes ont démarré au printemps 2022.

Le troisième bière truck de France débarque donc aujourd’hui en Bourgogne. Et c’est tout à fait par hasard que Maxence Thévenard est tombé sur une offre sur internet pour se lancer. Amateur de bières et passionné par les vieux vans, il a immédiatement adhéré au concept.

Après plusieurs années à s’essayer à de nombreux métiers, sans jamais trouver pleine satisfaction, le jeune entrepreneur décide de se lancer à son compte. En plus de la liberté, il a carte blanche pour choisir ses produits, ses producteurs et collaborateurs. Une seule condition toutefois : que ces derniers soient des artisans locaux, de Bourgogne.

Pour l’instant, il travaille principalement avec quatre brasseries bourguignonnes. Il compte aussi proposer en parallèle une sélection de soft, là encore locaux, comme de la limonade artisanale à la pression.

Au-delà de l’aspect esthétique vintage du combi et de l’attention portée à la qualité des produits, l’une des forces du concept bière truck est la capacité d’adapter l’offre avec des formules à la clé. En effet, il est possible de louer le van pour des événements privés comme des mariages, des séminaires d’entreprises… Ou bien encore pour un festival. Mais Maxence Thévenard y voit aussi une façon de recréer du lien social dans les campagnes. Le lancement de son activité est prévue au printemps 2023.

Pour aller plus loin > Fit Truck votre salle de sport à domicile

Il n’y a pas que les particuliers qui se sont mis aux échanges de bons procédés via AirbnB, Leboncoin, Getaround. Les entreprises s’y intéressent de plus en plus depuis la crise sanitaire. Il s’agit de mutualiser ses ressources salariées, matérielles, sa clientèle. “Nous venons d’un monde capitaliste orienté vers la compétition. On se dirige vers un monde qui devient de plus en plus interdépendant, avec une économie collaborative”, explique Navi Radjou. Il est conseiller en innovation et leadership, connu pour ses travaux sur l’innovation frugale et a publié récemment un rapport sur le partage interentreprises avec le think tank Terra Nova.

On l’a vu durant le Covid, les entreprises ont reconnu l’intérêt d’être soudées et de collaborer. C’est cette prise de conscience autour de l’interdépendance qui a favorisé l’essor de ce partage interentreprises. On les voit maintenant dans des territoires à travers la France. Ce n’est pas un phénomène national, c’est plutôt un phénomène qui se décline dans tous les territoires de France.

Dans son rapport, Navi Radjou a mis au jour 6 à 7 types de partage possibles. Celui des déchets de ressources industrielles, des salariés, des clients. On peut aussi mutualiser le pouvoir d’achat, la propriété intellectuelle, partager le pouvoir avec les ONG ou les instances publiques. “ll existe des défis tellement géants, comme les inégalités ou la crise climatique. Aucune instance, aucun secteur ne peut individuellement résoudre ça.”

S’il faut une prise de conscience global, le champ d’action doit être local. “On va étudier comment ça nous affecte, nous. En fonction de ça, on va créer des plateformes de ressources en répondant en même temps à une problématique globale. Le changement climatique, en prenant en compte le contexte local, les contraintes locales et en valorisant les ressources locales pour créer un impact local.”

Car ce que constate Navi Radjou, c’est que le partage B2B n’est pas uniquement pratiqué pour une motivation financière, qui peut être là, mais surtout pour avoir un impact social et écologique. “L’impulsion est venue du secteur public, qui voulait préserver les emplois et les savoir-faire dans le territoire, dynamiser le tissu industriel dévasté par le Covid. Dès sa naissance, le concept avait de bons gènes sur le plan social et écologique pour amorcer ce nouveau paradigme.”

Depuis 30 ans, les Ateliers du Bocage accompagnent les transitions sociales, écologiques et numériques. Cette coopérative d’utilité sociale et environnementale est convaincue qu’il est possible de changer collectivement nos façons de consommer. Grâce à des activités de reconditionnement, ces ateliers donnent une seconde vie à des ordinateurs, des téléphones portables ou encore des cartouches d’encre.

Dans la lignée du mouvement Emmaüs, ils ont ainsi développé un savoir-faire spécifique dans le reconditionnement. En donnant une nouvelle chance à ces produits, la coopérative est créatrice d’emplois et s’adapte au marché du travail. À terme, les Ateliers du Bocage commercialisent les produits à des prix abordables.

Avec l’Encroyable collecte, les Ateliers du Bocage collectent des cartouches d’encre pour leur donner une seconde vie. Leur partenaire, HP France, s’engage également dans cette démarche. Antoine Drouet, directeur général des Ateliers du Bocage, explique qu’il existe un énorme enjeu national. Chaque année, plus de 75 millions de cartouches d’encre sont vendues et seulement 17% sont récupérées.

Pour assurer une meilleure collecte, les Ateliers ont décidé de s’appuyer sur la participation d’établissements scolaires. Le projet devient alors pédagogique et permet de sensibiliser les plus jeunes et leur famille. Grâce aux cartouches revendues, les écoles pourront profiter d’une partie des bénéfices pour soutenir leurs projets. Et pour les écoles qui souhaitent s’impliquer dans la démarche, des kits sont disponibles.

Des étudiants pour aider et accompagner les personnes seniors à faire leurs courses dans les grandes surfaces. Héloïse Lamotte, jeune entrepreneuse de Perpignan, est à l’origine de ce projet inédit en France. Avec son entreprise Mains d’Argent, elle a créé le premier service intergénérationnel de compagnons d’emplettes.

Et l’idée, elle l’a eu presque par hasard explique-t-elle : « Un jour, alors que je faisais des courses, j’ai vu ce qu’il se passait autour de moi. J’étais entouré de 8% de personnes âgées. Je voyais que ces clients faisaient face à beaucoup de situations délicates lors de leurs parcours d’achat. » Lire la description des produits, porter les courses dans les rayons et surtout décharger les produits une fois en caisse… Pour Héloïse, voir les difficultés rencontrées par certains seniors lors de leurs courses a été le déclic.

D’autant plus qu’après quelques recherches, la jeune femme a également découvert que beaucoup de personnes âgées souffraient d’isolement social. Plus de 2 millions de seniors en France seraient concernées, selon le dernier baromètre annuel des Petits Frères des Pauvres. Face à ce constat, Héloïse a donc décidé de réagir.

Elle a ouvert en octobre 2021 son entreprise Mains d’Argent et son service gratuit d’accompagnement des seniors dans les grandes surfaces, lors des courses. Car si le service est gratuit pour ces derniers, il est payant pour les grandes surfaces qui le mettent en place et paient les étudiants compagnons d’emplette. L’objectif étant aussi de créer de l’emploi et de permettre aux étudiants d’avoir accès à un premier emploi.

À ce jour, trois magasins Intermarché des Pyrénées-Orientales utilisent le service chaque semaine. Il a également été testé en Bretagne dans plusieurs magasins et s’apprête à être déployé dans d’autres villes comme Nice, Bordeaux ou encore Toulouse. Héloïse Lamotte a également souhaité reproduire ce service dans les maisons de retraite en créant le premier service de « compagnie de vie ». Deux résidences de Perpignan ont déjà accueilli les premières équipes de Main d’Argent.

Pour aller plus loin > Des étudiants proposent des activités culturelles à des séniors

À l’occasion d’un webinaire le 5 décembre dernier, Jérôme Lucbert s’attelait à déconstruire l’idée de l’inemployabilité des seniors actifs. Et ce, du point de vue de ces derniers et de celui des employeurs. Dans le monde du travail, un senior est une personne ayant intégré le marché de l’emploi depuis au moins quinze ans.

« Il est parfois difficile de parler de reconversion ou de changement professionnels quand on a plus de 45 ans », remarque Jérôme Lucbert, conseiller en évolution professionnelle. Un constat qui pourrait être faux selon une étude menée par Opinionway pour Indeed. Dans celle-ci, 71% des salariés déclarent souhaiter que leur société recrute davantage de seniors. Ils estiment d’ailleurs que c’est auprès des salariés seniors (45-50 ans) qu’ils apprennent le plus. Ainsi, les profils intergénérationnels seraient recherchés par les entreprises qui ont compris qu’un salarié ne reste pas plus vingt ans dans la même entreprise.

Pourtant, il est encore difficile de franchir ce pas pour les personnes concernées. Le rôle du conseiller en évolution professionnelle est alors de redonner confiance et estime de soi. Jérôme Lucbert explique que « quand on évolue au sein d’une entreprise, on acquiert des compétences ». Il propose, entre autres, de faire une validation des acquis de l’expérience pour acter noir sur blanc l’évolution professionnelle.

Le conseil en évolution professionnelle est un dispositif d’accompagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Un service proposé par Service civique et accessible par téléphone au : 0972 01 02 03.

34% des Français craignent de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à Noël. C’est ce que révèle l’étude de l’institut de sondage IFOP, publiée en novembre. L’une des causes principales : l’augmentation des prix. C’est pourquoi l’achat de seconde main peut être une solution. Dans les Bouches-du-Rhône, Christian Blanc a créé il y a 12 ans sa première boutique Remise en Jeux qui propose des jouets solidaires et recyclés à petits prix, en moyenne entre 3,50 et 4 euros.

Aujourd’hui, il a trois magasins à Eguilles, Vitrolles et Salon-de-Provence, dans lesquels sont répartis 150 000 produits.

Au début, lorsqu’il a fallu réfléchir au projet, le directeur-fondateur de la structure s’est heurté à quelques réserves de la part de partenaires : « Certains disaient que le jouet, c’est intime. Le jeu d’occasion, c’est compliqué. Aujourd’hui, c’est rentré dans les mœurs. On a un pic croissant, notamment en novembre et décembre. Mais d’année en année, les consommateurs se tournent vers des filières alternatives pour faire un geste pour la planète. »

Justement, préserver l’environnement, c’est ce qui a poussé Christian Blanc à créer Remises en Jeux, mais ce n’était pas son objectif principal. « On voulait faire du recyclage, de l’écologie, dit-il. Mais le nerf de la guerre, c’est aider les gens du territoire en difficulté, qui ont du mal à retrouver un emploi, à se réinsérer par le travail. » Ils proposent ainsi des contrats d’insertion professionnelle de 6 à 24 mois. Les personnes s’occupent de remettre en état, si possible, les jouets, soit 60% de la collecte. Le reste finit au recyclage par matière.

Au vu du travail accompli et des résultats, Christian Blanc est satisfait : « Ça marche quand même pas mal, exprime-t-il avec enthousiasme. Chaque année, le taux de retour dans un emploi durable est de 60%. C’est-à-dire : CDI, CDD de plus de six mois ou encore création d’activité. Ça leur permet de se remettre en confiance, de se motiver, de retrouver un collectif de travailler à travers des stages, des formations qualifiantes. »

Les missions locales n’auraient jamais dû atteindre leur quarantième anniversaire. Ce n’était absolument pas ce qui était prévu lors de leur création, en 1982. Mais à l’époque, personne n’imaginait le chômage de masse s’installer pour plusieurs décennies, d’où le nom choisi de « mission ».

C’est Pierre Mauroy, alors Premier ministre sous la présidence de François Mitterrand, qui charge l’ancien résistant Bertrand Schwartz de porter ce projet.

Aider les jeunes, de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, diplômés ou non, avec ou sans projet professionnel, voilà l’idée. Quarante ans plus tard, elles sont 436 en France, réparties sur 6 800 sites, et aident plus d’un million de jeunes par an.

À Dijon, le directeur de la Mission locale s’appelle Jacques Sennégon. Aidé par 80 employés, il accompagne des jeunes de la métropole bourguignonne sur le chemin de la réinsertion professionnelle. Selon lui, la validation du projet par le stage est essentielle. Pour confronter le désir d’un métier à la réalité.

Il dispose néanmoins de nombreux outils pour aider le candidat à faire son choix, mais rien ne remplace l’expérience du travail en entreprise.

Depuis 2016, la mission locale participe à un projet éducatif d’envergure : “Radio Actif“, une webradio réalisée entièrement par des jeunes. Ils s’autosaisissent alors des thèmes. Bizarrement, comme le précise le directeur, « ils parlent de tout sauf d’emploi ».

Mais l’important est ailleurs. La prise de parole, l’ouverture et l’écoute des autres est au centre du projet.

Chez Atelier Regain, jeune marque d’upcycling marseillaise, on revalorise les vêtements et textiles non utilisés pour créer des pièces pour femme, homme et enfant. “Elle est née en décembre dernier de la rencontre de Céline Lestang, directrice de Frip’Insertion, une association du mouvement Emmaüs, et moi-même”, explique Monia Sbouaï, créatrice. L’idée était de lancer un atelier de couture en chantier d’insertion avec une ligne d’upcycling.

Frip’Insertion existe ainsi depuis 23 ans à Marseille. Ses activités principales sont la récupération, le tri et la vente en boutique dans deux boutiques de la ville. “En lançant Atelier Regain, on agrandit le chantier d’insertion professionnelle avec quatre postes de couturière, et il y en aura bientôt un cinquième”, précise Monia Sbouaï.

Ce sont des postes réservés à des femmes et notamment des mères isolées. Un public donc éloigné de l’emploi. “Non pas que ce soit un métier féminin. C’est juste qu’on a constaté qu’il y avait moins de postulantes pour la vente, à cause des horaires tardifs. Là, l’emploi du temps est adapté “, dit-elle. Les contrats vont de 6 à 24 mois.

Pour se consacrer à ce projet, la créatrice a mis entre parenthèse sa marque Super Marché, qu’elle a fondée en 2016. Elle est dans la même veine qu’Atelier Regain : basée sur la revalorisation textile. Auparavant, Monia Sbouaï a travaillé pendant un temps pour des marques de mode, puis s’est posé la question du sens de son travail, de la façon de produire et de consommer le vêtement.

“Il faut donner un peu d’intérêt ou de curiosité à ces nouvelles manières de produire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit passer par ces achats-là. Mais il faut souligner qu’il y a des choses riches et intéressantes dans le milieu créatif, portées par des gens qui n’ont pas de moyens, qui mériteraient l’attention du public et des pouvoirs publics.”, conclut-elle

« Pour retrouver un travail il faut des compétences, mais il est aussi important de les mettre en avant », explique Sandrine Leguidcoq, directrice de l’agence Pôle emploi de Nogent-sur-Oise, dans l’Oise. Pour aider les demandeurs d’emploi à reprendre confiance en eux et se sentir à l’aise lors d’un entretien, la directrice cherchait à proposer des ateliers artistiques.

La rencontre avec Sébastien Fournier, Pierre Baillot et Diane de Tarr du groupe Sprezzatura a été décisive. Il aura ensuite fallu un travail de cohésion entre les musiciens et les conseillers de l’agence Pôle emploi pour organiser trois semaines de formation.

Tous volontaires, les 10 demandeurs d’emploi en longue durée (depuis plus d’un an), étaient au début dubitatifs. « Je me suis demandé ce que je faisais là », pouvait-on entendre. Puis, quelques « j’ai pris confiance en moi » ou « j’ai rencontré des belles personnes qui m’ont donné et j’espère avoir donné à mon tour ».

Un effet de groupe d’abord, un sentiment d’appartenance. Puis une voix qu’on ose ensuite porter haut et fort lors d’un flashmob organisé dans un centre commercial. L’évolution est telle qu’elle a permis à 50% des participants de retrouver un emploi 3 mois après la formation, ils étaient 80% au bout de 6 mois. « Quand on est écarté du monde du travail pendant plusieurs mois, on est souvent plus isolé. Le fait de retrouver une formation de groupe et des moments de joie leur redonne confiance en eux », explique Sandrine Leguidcoq.

La directrice de l’agence Pôle emploi de Nogent-sur-Oise en est certaine. Sans ces ateliers, le résultat n’aurait pas été aussi encourageant. Du chant, de la sculpture, des visites culturelles…

D’autres agences Pôle emploi organisent des ateliers artistiques, persuadées de leur utilité. De son côté, le contre-ténor Sébastien Fournier le confie : « Il n’y a pas plus beau cadeau de Noël que de savoir que la plupart auront retrouvé un travail ».

ETRE signifie L’école de la transition écologique. Elles sont une dizaine en France et accueillent des jeunes de 16 à 25 ans, en situation de décrochage scolaire, principalement pour leur offrir une formation sur les métiers manuels et pratiques de la transition écologique.

À l’origine de cette aventure, il y a un double constat. D’un côté, environ 100 000 jeunes sortent chaque année du cycle normal de la formation sans diplôme ni qualification. Et, de l’autre, près de 10 millions d’emplois seront créés dans la transition écologique d’ici les trente prochaines années.

Il s’agit donc de former ces jeunes à ces nouveaux métiers. Ainsi, les établissements du réseau de l’école pour la transition écologique proposent des formations gratuites à des jeunes de 16 à 25 ans autour des emplois manuels, verts ou verdissants de demain : maraîcher, menuisier, réparateur de vélo et plein d’autres. Les cycles peuvent être plus ou moins longs. D’une semaine à un an. Ils permettent soit d’apprendre un métier, soit de réintégrer une formation vers un diplôme.

Depuis sa création à Lahage, près de Toulouse, en 2017, l’école de la transition écologique s’est implantée presque partout en France avec ses dix établissements tous spécialisés dans un corps de métier. Leur objectif : une école par région d’ici 5 ans. Chaque année, ce sont 300 jeunes qui reçoivent une formation. Les trois-quarts d’entre eux trouvent un emploi ou poursuivent leurs études.

« Aujourd’hui, les femmes de 25-30 ans ont cette conscience du choix et se posent beaucoup plus de questions sur leur projet de vie. Elles ont envie de contribuer, d’avoir leur mot à dire. Adjointes, responsables, ça ne suffit pas. » Ida Gennari-El Hicheri est docteure en psychologie du travail et des organisations et fondatrice de l’école des Femmes Inspirantes. Elle est ainsi témoin d’un changement de mentalité.

Une ouverture qui pourrait être de bon augure pour que les femmes accèdent à ces postes à responsabilités en entreprise. Une volonté exprimée depuis de longues années par les intéressées et imposée depuis un an par la loi.

Votée en décembre 2021, la loi Rixain veille à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises aux postes de direction. Selon ce texte, 30% des femmes devront se trouve à la table des décisions d’ici mars 2026. En mars 2029, elles devront être 40% dans les entreprises de plus de 1 000 salariés.

Selon Ida Gennari-El Hicheri, si imposer une presque majorité est déjà un bon début, faire en sorte que ça cela soit bénéfique pour tous serait mieux. « Pendant des années, on a été invité à la table des décisions. Il est temps d’être colocataires et non plus spectatrices, mais pour cela il faut s’y préparer. On ne demande pas à n’importe qui d’accepter un poste sous prétexte qu’il faut remplir les quotas. Sinon, ce sera la double peine », explique-t-elle.

Reste alors à former, accompagner, écouter et soutenir ces projets pour que les recrutements se basent sur des compétences acquises et pas seulement sur un genre. Aujourd’hui, seulement 17% des postes de cadres dirigeants sont occupés par des femmes selon l’INSEE.

Quand on demande ce qu’est l’économie sociale solidaire (ESS), les réponses se suivent et ne se ressemblent pas : « Ça m’inspire quelque chose d’important », disent les uns, « c’est tout et son contraire, économie de marché n’est pas solidaire ! »;?

Encadrée par la loi depuis 2014, l’économie sociale et solidaire est pourtant autour de nous depuis la fin du XIXe siècle. Selon Marthe Corpet, responsable des Affaires publiques d’ESS France, il s’agirait d’une « économie qui a pour but autre chose que la répartition des bénéfices et qui est composée de différents acteurs ». Associations, fondations, coopératives, mutuelles, mais aussi certaines entreprises au statut particulier.

Il s’agit donc de toutes les entreprises qui présentent deux caractéristiques : le partage des richesses et le partage du pouvoir. Cela représente 2,6 millions d’emplois en France et un salarié sur sept dans le secteur privé. « On ne sait pas si tous ces salariés sont au courant qu’ils font partie de l’ESS. Mais ils savent que le fonctionnement est différent du schéma classique », explique Marthe Corpet.

Il faut également ajouter à ces chiffres les millions de bénévoles qui, puisqu’ils donnent de leur temps pour une association, font partie de l’ESS. Le tout donne une bonne représentation de ce que représente le marché de l’économie sociale et solidaire en France.

Il y a manque d’information autour de l’économie sociale et solidaire. De l’aveu de Marthe, il reste du chemin à faire en termes de connaissance et d’appropriation collective. Pourtant, quand on fait le bilan, la concurrence de l’ESS concerne tous les domaines de la société. De la crèche associative, au magasin coopératif, à la mutuelle de santé et la mutuelle de la voiture… L’économie sociale et solidaire est bien implantée en France. Si son objectif n’est pas de se compter en valeur financière et en profit, elle représente tout de même entre 6 et 10 % du PIB.

En déménageant à quelques kilomètres de son travail, Anne-Charlotte Peridon a commencé à faire du vélo quotidiennement pour rejoindre Lyon. Très vite, elle a eu froid aux mains et a essayé de trouver un moyen de les protéger.

De son côté, sa belle-sœur, Laetitia Cros, tentait de cacher ses mains du froid en poussant la poussette. Ensemble, elles ont décidé de développer Suzon et Suzette, une solution pratique et accessible.

En travaillant avec des professionnels du vélo, elles ont pensé des manchons spécifiquement conçus pour les poussettes et tous types de vélos. Cet accessoire innovant s’installe directement sur le guidon et permet d’actionner ses vitesses, son frein ou encore la sonnette. Il est également possible d’enlever facilement la main pour indiquer une direction ou se rattraper d’une mauvaise chute.

En créant Suzon et Suzette, les deux femmes ont voulu partager leurs valeurs. La production des manchons est 100% française et se fait des ateliers en région Rhône-Alpes et ailleurs. Elles travaillent avec des ateliers de réinsertion professionnelle pour personnes en situation de handicap. Ainsi, elles prouvent que tout le monde est capable de fournir un travail de qualité.

Leur production tend également vers le zéro déchet en optimisant les tissus. Grâce aux chutes de ces tissus, elles peuvent faire des accessoires complémentaires comme un couvre-selle. Avec Suzon et Suzette, Anne-Charlotte et Laetitia proposent d’ailleurs d’autres produits, comme le bavoir évolutif, qui a une durée de vie plus conséquente. En développant des accessoires utiles au quotidien, cette marque valorise les déplacements doux et affirme qu’il est possible de faire confortablement du vélo, sans avoir froid aux mains !

Selon le ministère de la Transition écologique, entre 10 et 20 000 tonnes de produits textiles neufs sont détruits chaque année en France. L’équivalent du poids d’une à deux tours Eiffel. Pour tenter de réduire un peu ce gâchis, un couple – José et Josette Manço – a donc décidé d’ouvrir en septembre 2022 un lieu de solidarité insolite, dans l’Oise. Son nom ? Les Fringues Store Associatif.

À la base, il s’agit d’une association. Cette dernière s’est depuis transformée en boutique. Un vrai magasin implanté à Creil, avec les mêmes codes. Pourtant, ici, tout est gratuit. Le lieu s’adresse en effet aux familles monoparentales qui ont des enfants âgés de 0 à 12 ans, vivant dans les quartiers prioritaires de la ville et bénéficiant des minima sociaux. « Ici, tout est gratuit confirme José Manço. Les vêtements, les chaussures, mais aussi le matériel scolaire ou encore les produits d’hygiène. Pendant un an, on donne aux familles tout le nécessaire pour que les enfants puissent bien vivre ».

Le concept est simple. Pour la partie magasin, José récupère des vêtements invendus ou défectueux donnés par de grandes enseignes. Après avoir reconditionné les vêtements, ces derniers sont ensuite donnés aux familles dans le besoin. Le crédo de José ? Aider, insérer et upcycler.

Mais la solidarité passe aussi par la recréation de lien social. Pour ça, l’association propose aussi aux familles des activités une fois par mois : de la couture, de la broderie, des ateliers dessin ou encore origamis. Cela rentre aussi dans l’idée d’upcycler les objets. L’insertion, enfin, est l’un des points forts de la structure. Car l’association et la boutique permettent à des jeunes éloignés de l’école ou exclus de l’emploi de reprendre pied et d’apprendre une activité, un vrai métier.

Il y a quelques années, Charlotte Briand a créé Greendeed, une société proposant un catalogue de service RSE (esponsabilité sociétale des entreprises). Elle aidait alors les entreprises à œuvrer pour un monde durable. Cependant, elle s’est rendu compte qu’elle manquait de données pour permettre cet accompagnement. C’est pourquoi, Charlotte a pensé Act For Now, une nouvelle start-up basée à Lyon et à Grenoble. Elle accompagne les entreprises dans leur transition écologique.

Cet été, la start-up est allée interroger 1000 salariés partout en France, dans tout type d’entreprises et organisations. Cette initiative a donné naissance à une étude pour comprendre les connaissances des enjeux climatiques des salariés, leur niveau de conscience de ces enjeux ainsi que leurs attentes au sein des entreprises.

Ces chiffres sur l’engagement écologique du salarié ont prouvé que les salariés avaient une mauvaise connaissance des enjeux climatiques en général. Par exemple, peu d’entre eux connaissent l’empreinte carbone moyenne d’un Français. Quant à l’éco-anxiété ressentie au quotidien, une très grande majorité indique ressentir des sentiments forts et négatifs lorsqu’ils abordent la notion du climat.

Grâce à cette étude de référence, Charlotte espère pousser les entreprises à enclencher leur transition écologique. Celles-ci peuvent se comparer à cette étude grâce à un baromètre et comprendre les attentes de leurs salariés. Charlotte peut également mettre en place des plans d’action personnalisés pour les accompagner. Elle rappelle enfin que l’attractivité et la fidélisation des talents sont des enjeux considérables pour les sociétés. Un salarié qui n’est pas satisfait de l’engagement écologique de son entreprise est prêt à partir dans les 6 mois.

La polygamie tue. Et pas seulement à des centaines de kilomètres d’ici, mais en France. C’est en partant de l’histoire de l’une de ses proches qu’Awa Ba écrit, “Polygamie, la douleur des femmes”, qui la mène à créer l’association EFAPO, en finir avec la polygamie, en 2013, à Chilly-Mazarin, dans l’Essonne.

Efapo accompagne les femmes victimes de toutes sortes de violences, sur le plan juridique, psychologique, social, sur toutes leurs démarches administratives, comme l’obtention du titre de séjour par exemple. L’association prodigue aussi un accompagnement d’urgence dans les cas de violences conjugales en finançant des nuits d’hôtels le temps que le 115 pourvoie un hébergement. Sa mission consiste également à sensibiliser sur l’égalité femmes hommes, faire de la prévention contre les violences faites aux femmes, les discriminations, dans les établissements scolaires, par exemple, de la grande section de maternelle jusqu’au lycée, voire même plus.

Le but étant également de promouvoir l’autonomie des femmes tout en les aidant à sortir de leur souffrance. Mais pour avoir accès à cette autonomie, il faut déjà que la personne ait son titre de séjour. Il faut savoir que depuis 2008, les femmes victimes de violence peuvent prétendre à un titre de séjour en France. C’est un premier pas vers l’insertion. Ensuite, l’association va accompagner ces femmes à trouver un travail via des ateliers de formation, de recherche d’emploi ou de création d’entreprise, comprenant un moyen de garde d’enfants. Lorsqu’on travaille, il est beaucoup plus facile de trouver un logement. C’est donc un véritable circuit de réinsertion qu’Efapo offre à ces femmes, qui permet de sortir des violences et de la précarité. “La majorité du temps, les violences font entrer en situation de précarité, quand les femmes se retrouvent toutes seules à s’occuper des enfants”, précise Awa Ba.

Il y a aussi la perte d’estime de soi, qui empêche d’avancer. “C’est pourquoi on met en place tout de suite un accompagnement psychologique, si elles le souhaitent, pour retrouver cette confiance, qui va leur permettre de redémarrer dans la vie. Quand elles ont l’estime de soi, elles s’ouvrent et elles sont prêtes à tout faire. C’est pour ça que ce côté psychologique est primordial”.

Dernière trouvaille pour remettre ces femmes sur le chemin de la vie, un potager. Une dizaine d’entre elles se donne rendez-vous tous les lundis pour bêcher, arroser, récolter, semer, selon la saison. Le but étant de lutter contre l’isolement, partager un moment avec d’autres femmes. Le fait de travailler la terre, c’est une thérapie, un moment où on oublie tout. On utilise ses 5 sens, on est concentrés, les graines sont comme les bébés, elles vont pousser. Et, en plus, on mange bio. On partage les salades, les concombres”.

L’objectif à présent est d’obtenir de nouvelles subventions pour créer un centre d’hébergement, avec un volet insertion par l’agriculture, afin de former les bénéficiaires pour qu’elles puissent trouver du travail dans ce domaine.

“On ne dit jamais, on est fier de soi-même, mais je dis bravo à toute l’équipe parce que toute seule je ne pourrais rien faire”, se réjouit Awa Ba. “Les salariés sont à l’écoute, prêts à rester jusqu’à n’importe quelle heure pour aider. À chaque fois que l’on obtient une réussite, on fait une fête. Parce que c’est une fierté. Quelqu’un qui nous appelle pour nous dire qu’elle a trouvé un travail ou un logement, c’est une joie. Parfois, on a des situations problématiques, mais on y croit toujours. On leur dit qu’on fera de notre mieux pour essayer de les aider. Si ça réussit, ce n’est que du bonheur pour nous, et un bonheur extrême pour la personne.

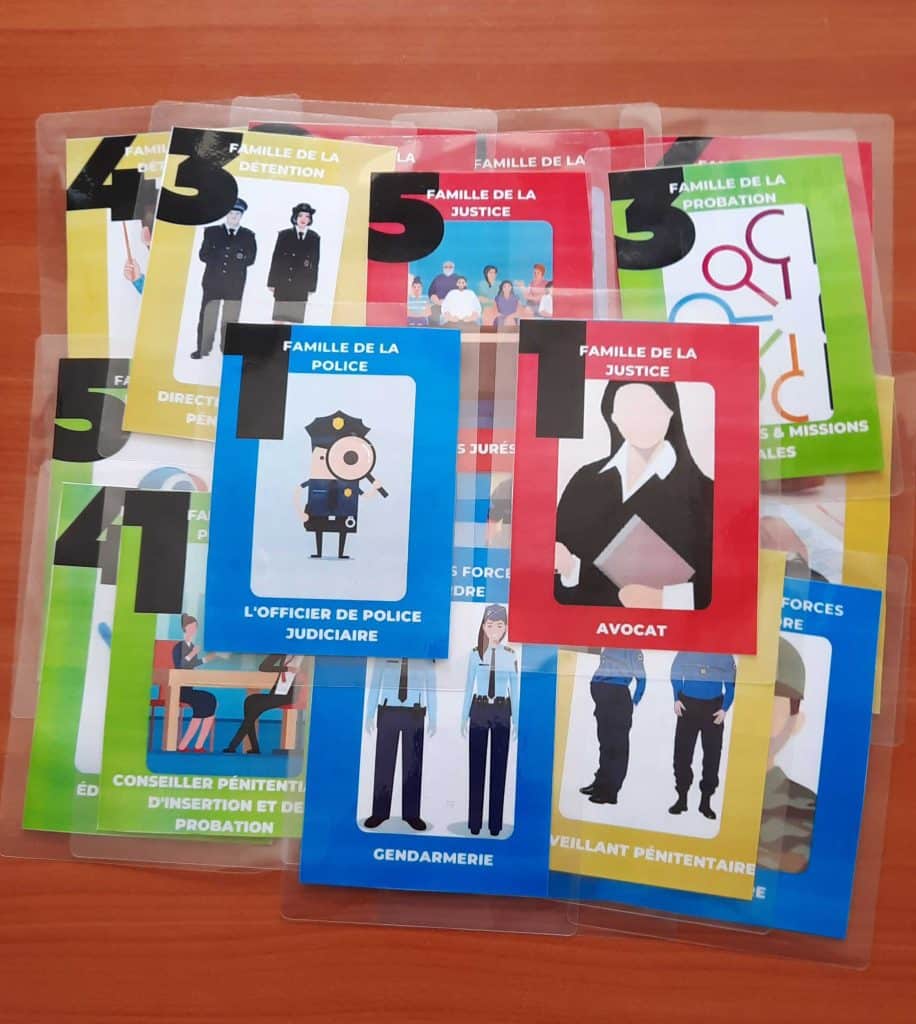

Créée en 2014, l’association Possible tente de répondre au défi carcéral. Aujourd’hui, la prison et la justice sont des milieux fermés. Cela provoque ainsi une méconnaissance auprès du grand public. Les citoyens sont alors méfiants envers ce qu’ils ne connaissent pas. Ce manque d’informations favorise donc les idées reçues et la discrimination envers les personnes condamnées.

Aurore Rapicault, responsable du pôle sensibilisation et mobilisation de l’association Possible, rappelle d’ailleurs que les conditions de détention sont misérables en France. Les prisons sont surpeuplées avec un taux d’occupation moyen de 118% et elles coûtent cher à la société. L’association Possible espère ainsi s’appuyer sur l’implication de la société civile pour répondre à ses enjeux.

Charlotte Camart est chargée de missions au pôle accompagnement. Elle rappelle que l’association essaye de faire changer les regards et de donner envie d’agir. Auprès des lycées, des collèges et plus généralement du grand public, l’association sensibilise sur le milieu carcéral et pénal. Des événements “Apéro-Justice” ont lieu à Lyon de manière ludique, pédagogique et participative. Pour sensibiliser à la réalité carcérale, il existe également les Journées Nationales Prisons depuis plusieurs années sur l’ensemble du territoire français. Cette année, le thème “Prison, pauvreté, dedans, pauvreté dehors” permet de s’interroger sur le lien entre la pauvreté et l’incarcération. Avec l’association Possible, Aurore et Charlotte espèrent aller vers une société plus inclusive et apaisée pour les personnes condamnées.

À l’occasion des Semaines européennes pour l’emploi des personnes en situation de handicap (du 14 au 20 novembre) et de la réduction des déchets (du 19 au 27 novembre), CiviTime a décidé de frapper fort. L’entreprise, spécialisée dans l’engagement des salariés par le jeu numérique, a dévoilé de nouveaux contenus dédiés aux entreprises. L’occasion de découvrir cette entreprise pas comme les autres.

L’objectif de CiviTime, explique Anthony Mollé, son fondateur, est de dynamiser l’appropriation par les salariés de ces sujets sociétaux, rattachés aux stratégies RSE d’entreprise et à l’impact environnemental.

Parmi les thèmes développés par CiviTime, on en retrouve deux en particulier : le handicap et l’impact environnemental. Pour le premier, la volonté de CiviTime est claire. Faire changer le regard sur le handicap au travail. Il faut dire que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap s’élève à 36% alors qu’il est à 65% pour la population active. Pour tenter de sensibiliser les salariés sur cette question, CiviTime a donc développé une solution gamifiée et collaborative aux entreprises.

C’est d’ailleurs la même approche qu’Anthony Mollé a choisi pour aborder l’autre thème avec les entreprises, celui de l’impact environnemental. Car il est urgent d’agir. Aujourd’hui, par exemple, chaque Français produit en moyenne 5 tonnes de déchets par an, dont 590 kg de déchets ménagers et assimilés. Le chiffre a doublé en 40 ans. Il existe pourtant des solutions simples pour faire baisser ces chiffres, notamment un peu de pédagogie.

Les quelque 400 habitants d’Uzeste, petit village planté dans les forêts des Landes de Gascogne, en Gironde, sont restés trois ans sans boulangerie. Trois longues années pendant lesquelles il fallait parcourir au moins 4 kilomètres pour aller chercher son pain. Un jour, 80 Uzestois se sont réunis dans la salle des fêtes. Ils ont alors eu l’idée de créer leur propre boulangerie. Elle sera donc coopérative, bio et s’inscrira dans l’économie sociale et solidaire.

Ses statuts prennent ceux d’une STIC – société coopérative d’intérêt collectif. Les habitants rassemblent 13000 euros de capital. Chaque souscripteur investit 10 euros et obtient une voix à l’assemblée générale. Ils sont aujourd’hui 300. L’assemblée générale décide d’investir l’ancienne boulangerie, abandonnée depuis le départ des ex-propriétaires.

Par chance, une boulangère habitait le village depuis quelque temps. Elle mettra évidemment la main à la pâte. Les habitants du village s’organisent bénévolement. Certains pour vendre le pain, d’autres pour fabriquer un four à bois, à partir de matériaux vendus par les scieries voisines et dont les chutes sont récupérées par d’autres bénévoles puis données. Là aussi, un exemple concret d’économie sociale et solidaire.

La boulangerie coopérative, ouverte le 3 août 2021, emploie aujourd’hui deux boulangers salariés. Les bénévoles assurent la vente. Ils proposeront bientôt des petites pâtisseries.

On y fait face en moyenne quatre à cinq fois dans notre vie : la séparation professionnelle. Voulue, forcée, douce ou soudaine, elle ne ressemble pas tout à fait à une séparation amoureuse ou familiale.

Et pourtant, elle n’est pas si facile à vivre. Alors, comment gérer cela au mieux ? Emeric Lebreton est docteur en psychologie. Il publie un nouvel ouvrage intitulé « Et puis m***** c’est fini ! » aux éditions Orientaction.

Le sujet de la séparation n’est pas forcément assimilé au monde de l’entreprise. Et pourtant, le travail est vecteur de relations sociales. Il installe un rythme de vie et le quitter revient à tout bousculer.

« Dans le domaine professionnel, on a tendance à cacher tout ce qui relève de l’affectif. Pourtant, on reste des êtres humain. Et quand on part, ces émotions sont là qu’elles soient positives ou négatives », explique Emeric Lebreton.

La clé est le dialogue. « La séparation est toujours la cause de besoins insatisfaits, que ce soit d’un côté ou de l’autre », explique Emeric Lebreton. Les exprimer permettrait de clarifier les raisons de cette séparation pour qu’elle soit justifiée. Parler de ses besoins, évite le jugement.

« Il n’y a pas de mauvaise entreprise ou de mauvais salarié, il y a juste des besoins qui divergent », souligne Emeric Lebreton. Un salarié quitte son entreprise parce que ses besoins ne sont pas satisfaits. A contrario, une entreprise se sépare d’un salarié quand il ne remplit pas ses besoins. Il faut donc faire un bilan. Une prise de recul sur ce que l’on peut apporter et sur les métiers qui correspondent à cela.

Si les besoins des uns, des autres ou des deux parties ne sont pas satisfaits, c’est que le salarié n’était pas à la bonne place. « Il existe forcément une entreprise qui cherche votre profil, dont vous remplirez parfaitement les besoins », précise Emeric Lebreton.

S’accrocher à un poste qui nous met en difficulté ou mal à l’aise n’est ainsi pas forcément la solution dans un contexte où, selon le spécialiste, le marché de l’emploi est encourageant.

La société change et, avec elle, notre façon de travailler. Selon Pôle Emploi, les jeunes actifs d’aujourd’hui seront amenés à changer 13 à 15 fois d’emploi durant leur vie professionnelle, soit trois fois plus qu’aujourd’hui. La séparation professionnelle pourrait devenir fréquente et doit apprendre à être gérée, selon Emeric Lebreton : « On sera peut-être amené à recroiser nos anciens collègues ou supérieurs, voilà pourquoi on doit chercher à partir le plus sainement possible. » La communication serait donc la clé pour gérer au mieux les séparations.