EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Eux ne sont pas tombés dans la marmite, comme Obélix, mais dans la cuve bleu pastel. Annette Hardouin et Yves Pâtissier sont les tenanciers de deux lieux – bientôt trois – dédiés au pastel, à Toulouse. Leur boutique est située à deux pas de l’emblématique Capitole. Leur atelier est quant à lui implanté dans l’historique quartier des Minimes.

Sur place, tout est bleu. Bleu pastel. Ce pigment naturel issu de la fleur du même nom a fait la richesse du Lauraguais. La plante était en effet convoitée jusqu’à la cour du roi. On l’exportait alors dans toute l’Europe, avant qu’il connaisse un déclin du fait des mauvaises récoltes, à la fin du XVIᵉ siècle et de la concurrence du bleu indigo, venu d’Amérique.

Pourtant, les deux artistes – elle styliste, lui modéliste – sont tombés amoureux de cette couleur. Lorsqu’Annette nous accueille à l’atelier AHPY, des initiales de ses fondateurs, elle est intégralement vêtue de bleu, de l’étole au pantalon. Des vêtements qu’elle a en grande partie confectionnés.

“On est tombé sous le charme de cette couleur unique. Nous avons donc voulu la relancer après 200 ans de disparition. On ne peut pas la reproduire chimiquement, elle réagit selon la fibre”, explique-t-elle. Les clients sont aussi nombreux que variés, des touristes amateurs de ce symbole toulousain comme des locaux.

La traçabilité est également un point important pour les deux artisans. Ces derniers travaillent exclusivement avec des fournisseurs respectueux de l’environnement et en circuit court.

4,9 tonnes. C’est la quantité de déchets produits par un salarié et par an en France métropolitaine, selon l’INSEE. Un tiers de ces déchets serait dû aux emballages à usage unique. La pause déjeuner n’est pas en reste. C’est en effet à ce moment-là que bon nombre de salariés vont acheter un produit dans un commerce, puis jeter l’emballage quelques instants après.

“Par le passé, j’étais cadre dans un grand groupe de construction. Lors de mes nombreux déplacements, j’avais toujours avec moi une boîte réutilisable. Mais c’était peu pratique. Et certains commerçants refusaient de remplir mes contenants. J’ai donc voulu trouver une solution en tant qu’utilisatrice. Après de longues recherches, j’ai envoyé un rapport à l’agglomération qui m’a proposé de lancer ma propre association”, explique Justine Delobelle, fondatrice de Super boîte, à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

L’objectif de l’association est donc de créer une démarche commune entre plusieurs restaurants de la ville. Les restaurants partenaires doivent être en mesure de donner une boîte réutilisable aux clients, de la reprendre, puis de la laver une fois vide. Pour récupérer une boîte en tant que client, il suffit de s’inscrire sur la plateforme Super boîte et de verser 5 euros de consigne. L’argent pourra ensuite être récupéré.

Cinq restaurants et une halle d’Issy-les-Moulineaux font déjà partie du réseau Super boîte. “Mon rêve, c’est que, dans une rue, tous les restaurants aient Super boîte. Car quand on est présents partout, le système devient une évidence et une habitude pour tout le monde”, sourit Justine.

Dans un monde toujours plus connecté et rapide, les espaces de rencontre qui favorisent la créativité et le lien social deviennent de plus en plus précieux. À Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, le Café couture se démarque comme un lieu où les passionnés de couture peuvent se retrouver, s’inspirer et créer ensemble dans une ambiance chaleureuse et détendue.

“Chaque mois, nous organisons ce café couture avec un thème différent. Aujourd’hui, pour annoncer l’arrivée des beaux jours, nous proposons le thème fleuris”, explique Nicole Morel, professeur de couture qui anime cet atelier.

L’un des aspects les plus enrichissants de cet atelier est la possibilité d’échanger des idées, mais également des techniques avec d’autres passionnés. En partageant leurs connaissances et leur expérience, les participants s’inspirent mutuellement et repoussent les limites de leur créativité. Chaque rencontre au Café couture est ainsi une source d’inspiration.

“Aujourd’hui, je pars sur la création d’une jupe fleurie. Nicole vient tout juste de m’apprendre à faire les poches de la jupe”, raconte Décra, habituée du café couture de Fontenay-aux-Roses.

Au-delà de la couture, le Café couture est également un lieu de rencontre et de partage. Autour d’une tasse de café ou d’un thé, les participants tissent en effet des liens d’amitié et partagent des moments de complicité. Dans ce cocon de convivialité, chacun se sent accueilli et valorisé, quel que soit son niveau de compétences en couture. “Nous avons des amitiés qui se sont créées avec le temps. C’est aussi pour ça que le café couture existe”, explique Nicole.

Que ce soit pour partager un moment de détente entre amis, pour trouver l’inspiration ou pour perfectionner ses compétences, le Café couture propose une expérience unique. Chacun peut laisser libre cours à sa créativité et s’épanouir dans un environnement bienveillant et stimulant.

Les grands-parents de Sébastien Loctin étaient agriculteurs, chefs pâtissiers, traiteurs. « J’ai grandi à Lyon. Nous avons toujours très bien mangé », reconnaît celui qui a créé Biofuture, en 2009, après avoir travaillé en tant que cadre dans l’agroalimentaire. L’entreprise qu’il a fondée est spécialisée dans les huiles, vinaigrettes et sauces. Ces produits sont commercialisés sous deux marques bio : Quintesens en magasin bio et .nod en grande surface. « Personne ne sait que 90 % des huiles, hors huile d’olive, sont des huiles raffinées chimiquement. Ce sont des produits ultra-transformés. Il faut en sortir et aussi sortir du tout huile d’olive qui génère des carences. La matière grasse est un sujet majeur. C’est le constituant de toutes nos cellules, de nos organes. Si j’ai souhaité commencer par les huiles, c’est parce que c’est un sujet de santé publique », insiste Sébastien Loctin.

Lui-même consomme bio depuis 20 ans et le revendique. « Quand j’entends les gens me dire “tu manges bio, c’est austère”, je leur dis, “les gars, vous n’avez rien compris. Je me régale, je cuisine. Je fais juste le choix de ne plus mettre de pesticides et d’additifs dans mon assiette, parce que je respecte mon corps et celui de mes enfants”. »

Pour Sébastien Loctin, l’argument du prix ne tient d’ailleurs pas. « J’estime qu’il faut plutôt se méfier quand un produit n’est pas cher. Pour nourrir la population, il faut payer un paysan qui a pris le temps de faire pousser des matières premières, les a récoltées et les a envoyées à la transformation. Les produits sont ensuite conditionnés, commercialisés. C’est ça le vrai prix de l’alimentation ! »

Le prix est même, selon lui, un faux sujet. « Si les personnes qui ont les moyens mangeaient bio, nous serions à 15 à 20% de part de marché. Or, nous sommes à 6% ! Qu’est-ce qui bloque ? Ce n’est pas le prix. Les consommateurs qui ont les moyens ont l’énorme chance de pouvoir changer le monde, notre agriculture, notre alimentation, leur santé. C’est magnifique. Il faut qu’ils utilisent ce pouvoir ! » insiste Sébastien Loctin qui précise qu’il y a 10 ans, « les premiers consommateurs des magasins bio étaient les agriculteurs et les professeurs des écoles ». C’est, selon Sébastien Loctin, un vrai sujet de pédagogie.

Sébastien Loctin est, en ce qui le concerne, un entrepreneur engagé qui veut faire sa part : « L’alimentation est un levier extraordinaire pour remettre de la santé dans l’assiette des gens, de la santé dans la nature, du travail à nos paysans. C’est formidable ! »

Il est aussi le fondateur du collectif En Vérité, qui se bat pour la transparence alimentaire.

Ce jour-là, ils ont mis les petits pots en verre dans les grands. Car au Super Tout Nu, premier supermarché zéro déchet de France, il n’y a qu’un seul contenant : le bocal en verre réutilisable. Ce nouveau concept inédit sort de l’imaginaire de Pierre et Salomé Géraud.

Clients, vendeurs, journalistes et élus étaient ainsi au rendez-vous, à Labège près de Toulouse, le 26 mars, pour de ce supermarché unique en son genre. Sans oublier la ministre déléguée chargée de la Consommation, Olivia Grégoire.

Le couple d’entrepreneurs est à la tête des Drive Tout Nu. Ces enseignes sont situées en périphérie de Toulouse, Lille et Bordeaux, pour offrir à leurs habitants une alternative aux drive alimentaires classiques.

Fort de ce succès, le couple a décidé de lancer le Super Tout Nu. Le principe est le même, mais cette fois avec une boutique physique, de la taille d’une moyenne surface, où les produits sont donc en bocaux. Ici, 60% des produits viennent dans un rayon de moins de 100 kilomètres du magasin.

“Nous sommes à l’aune de la consommation de demain”, a déclaré Olivia Grégoire, avant de couper le ruban tricolore. Émotion dans les rangs des employés. “C’est une histoire de famille et d’engagement”, raconte, émue, la cofondatrice du concept Salomé.

Il est des commerçants qui ont deux buts dans leur vie professionnelle. La première, vendre la meilleure marchandise qu’il puisse y avoir en fonction d’où ils sont placés dans une commune. Et la seconde, créer des liens avec leur clientèle. « Je connais tous mes clients », assure Marie Dutrain, installée à Champigny-sur-Marne dans sa petite boutique Bioacasa.

Il y a une petite vingtaine d’années, alors qu’elle travaille dans le marketing pour une photographe, sa fille devient allergique aux laitages. C’est là que Marie et sa famille vont complètement revoir leur manière de consommer. Elle va s’intéresser aux produits et commencer à se pencher plus sérieusement sur les fruits et légumes bio. « Tout le monde a le droit de consommer des produits bio ! » se dit-elle.

Marie Dutrain va tellement se passionner pour eux, qu’elle va se lancer dans la vente de paniers bio qu’elle apporte directement chez les personnes qui les lui commandent. Elle ne connaît rien au monde de l’agroalimentaire, mais cela ne lui fait pas peur. Bioacasa vient de naître. Un premier magasin verra le jour par la suite, puis un second dans l’actuelle rue, peu passante, du Lieutenant André-Ohresser.

Aujourd’hui, Marie Dutrain est une figure incontournable de son quartier. Elle souhaite développer Bioacasa avec des ateliers cuisine écoresponsable.

Vous ne le savez peut-être pas, mais un matelas n’est pas éternel. La durée de vie de la literie est en effet de 30 000 heures de sommeil. Soit environ 8 ans. Certains professionnels donnent une fourchette entre 8 et 10 ans. Même si un matelas ne paraît ni vieux ni usé, il est conseillé de changer sa literie régulièrement, pour une question d’hygiène, de santé et surtout de sommeil. En moyenne, les Français changent en réalité leur literie tous les 13 ans.

Si vous avez décidé de vous lancer et de changer de literie, bravo. Mais encore faut-il s’y retrouver dans toutes les offres. Et, surtout, trouver les bons conseils. Pour ce faire, vous pouvez vous faire aider du collectif professionnel Parlons Literie. Un des objectifs de la structure est justement d’aider le consommateur et de le renseigner pour qu’il puisse s’y retrouver.

François Duparc est le président du collectif. Il nous donne quelques conseils pour mieux dormir. On a aussi souhaité en savoir plus sur la filière et notamment sur son impact environnemental. On apprend ainsi que la filière est de plus en plus écoresponsable.

Pour aller plus loin > Comment bien choisir son matelas et améliorer son sommeil ?

Cliquez ici pour plus d’articles sur le sommeil et nos conseils bien dormir…

Les Pays-Bas et la Belgique sont les principaux pays européens producteurs. Le salsifis est riche en fibres (appelées inuline), qui ont une action bénéfique sur la sphère digestive. Cette inuline est un prébiotique (l’un des « aliments préférés » de nos intestins). Le salsifis apporte 57,9 calories/100g, 2,63g de protéines, 9,29g de glucides. C’est un légume apprécié des personnes qui surveillent leur poids. Il contient de la vitamine C (3mg) bonne pour l’immunité, très peu de vitamine E (0,8mg) pour la vision et la peau et des vitamines B1, B2, B3, B6 indispensables au système nerveux.

Des chercheurs lui ont trouvé des vertus hépatoprotectrices (qui protègent le foie). Ainsi qu’un possible effet sur certaines cellules cancéreuses dont il pourrait freiner la prolifération (en complément d’un traitement médical adapté). Ses autres composants sont des oligo-éléments : fer, cuivre, manganèse, calcium, potassium, magnésium. La scorsonère est un salsifis noir mais à la texture moins fibreuse. Le Dr Valnet préconisait d’utiliser le jus de salsifis contre les verrues.

Conserver vos salsifis frais dans du papier absorbant ou un torchon propre dans le bac à légume pendant 2 à 3 jours.

Notre invitée est Tania Pacheff, biochimiste, mais également consultante et formatrice dans le domaine de la santé environnementale et de la nutrition à Paris.

Ces idées vous permettront d’explorer la polyvalence des salsifis tout en profitant de leurs bienfaits santé et de leur goût subtil.

Le salsifi est un légume racine ancien, souvent confondu avec le scorsonère, son cousin à la peau noire. Originaire du bassin méditerranéen, il était autrefois très populaire en Europe pour sa saveur douce et légèrement sucrée, rappelant l’artichaut.

Le salsifi est riche en fibres, ce qui favorise une bonne digestion. Il contient également du fer, du potassium et des vitamines B, bénéfiques pour le système immunitaire et la vitalité. Faible en calories, il est un excellent allié des repas équilibrés.

Pour bien choisir un salsifi, privilégiez des racines fermes, sans taches ni fissures. Une fois achetés, conservez-les au réfrigérateur dans un sac en papier ou un torchon humide, et consommez-les sous 3 à 5 jours.

Les salsifis libèrent un latex collant qui peut tacher la peau. Pour éviter cela :

Portez des gants ou frottez vos mains avec du jus de citron avant de les éplucher.

Épluchez-les sous l’eau courante pour limiter la sève.

Les salsifis peuvent être cuits de plusieurs manières :

Le salsifi blanc a une peau beige et une chair plus tendre, tandis que le scorsonère (ou “salsifi noir”) a une peau foncée et une saveur plus prononcée. Les deux se cuisinent de la même façon et offrent des goûts légèrement différents.

Le salsifi peut être préparé de plusieurs façons :

🍲 En gratin avec de la béchamel et du fromage.

🥘 Poêlé avec du beurre, de l’ail et du persil.

🍛 En purée, mélangé avec de la pomme de terre ou du panais.

🥗 En salade, mariné avec une vinaigrette citronnée.

Les salsifis en conserve ont l’avantage d’être déjà cuits et prêts à l’emploi. Il suffit de les rincer et de les poêler avec du beurre ou des herbes pour leur redonner du goût.

Le salsifi est un légume ancien qui a été progressivement remplacé par d’autres légumes plus faciles à cultiver et à cuisiner. Cependant, on le retrouve de plus en plus sur les marchés bio et chez les producteurs locaux, grâce au retour des légumes oubliés.

Cette confiserie authentique et familiale a su traverser le temps et conserver ses valeurs. La Confiserie Adam emploie 30 salariés. Aude en a repris les rênes, il y a quelques années, pour succéder à ses parents. « Mon arrière-grand-père a commencé à faire des bonbons dans le centre du village, en 1912. Mon grand-père a suivi et a décidé de l’agrandir. Il s’est ensuite spécialisé dans les dragées, dans le chocolat. Mon père a pris la suite et a développé les ventes dans toute la France. De mon côté, je suis arrivée en 2014 dans l’entreprise », explique Aude. Son papa étant décédé à 51 ans, c’est la mère d’Aude qui a repris l’entreprise en attendant que sa fille termine ses études.

« Depuis mes 5-6 ans, j’ai toujours dit que je voulais reprendre l’entreprise. J’ai donc fait mes études en conséquence. Je suis rentrée dans l’entreprise à la fin de ma formation, pour soulager ma maman », explique Aude Adam.

En 2014, l’État a reconnu la confiserie Adam comme Entreprise du patrimoine vivant au savoir-faire rare. Chaque année, plus de 600 tonnes de confiserie sont ainsi produites à Herrlisheim-près-Colmar, dans le centre de l’Alsace. « On essaye de rester dans l’artisanat. Nous sommes entre l’artisanat et l’industrie. Je tiens absolument à conserver cet esprit familial. J’ai des salariés qui sont là depuis très longtemps et qui ont travaillé avec mon grand-père. Ils m’on vue bébé. Maintenant, ils connaissent mes enfants », conclut la directrice de la Confiserie Adam.

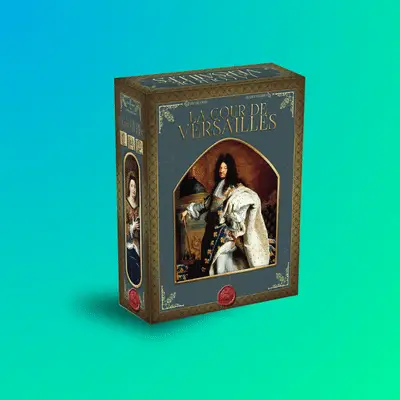

Qui a dit que les jeux de société étaient ringards ? Ces derniers cartonnent et n’ont jamais été aussi tendances. Selon un sondage OpinionWay pour Philibert, réalisé en 2021, 52% des Français disaient y jouer au moins une fois par mois. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter depuis.

En effet, loin des écrans des jeux vidéo, les jeux de société ont l’avantage de créer du lien social et de la convivialité. Et c’est justement ce que viennent chercher les joueurs. 78% d’entre eux veulent avant tout passer un moment convivial. Parmi les jeux, 63% des Français cherchent d’abord un jeu qui stimule la réflexion. Pour 25% d’entre eux, c’est plus la concentration qui prime. Et pour 24%, l’esprit de compétition. Et ça tombe bien, car du côté des jeux de société, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les envies.

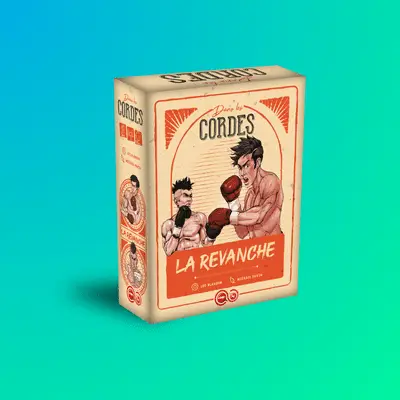

Ce n’est pas Léo Blandin qui dira le contraire. En effet, ce dernier est auteur, éditeur et distributeur de jeux de société. Il a pour ce faire monté son entreprise Chèvre Edition. Même si en parallèle, explique-t-il, il a gardé un emploi pérenne, mais toujours dans le monde du jeu de société ! Si pour les joueurs, les jeux de société ont d’abord un côté amusant, ce n’est pas toujours une partie de plaisir du côté de la création et de la vente. Certains jeux prennent vie, et décollent, d’autres non. Il faut savoir accepter les échecs et aussi savourer quelques victoires. Léo en a déjà quelques-unes à son actif.

Son premier succès, il le doit notamment à son jeu « Dans les cordes ». Et son deuxième grâce à « Drones vs Goélands ». Son dernier jeu autour de Versailles et de Louis XV aura-t-il autant de succès ? Réponse dans quelques semaines dans les magasins de jeux.

Pour aller plus loin > Un jeu de société pour apprendre les notions des premiers secours

Le gâteau basque, ce biscuit doré et croustillant garni traditionnellement de cerises noires ou de crème pâtissière, fait partie des symboles du Pays basque. Derrière cette pâtisserie qui porte parfois l’empreinte de lauburu (la croix basque en français), se cache tout un savoir-faire, un artisanat, un goût, qu’ont souhaité préserver des artisans boulangers-pâtissiers de Bayonne.

Ces derniers ont pour ce faire créé le label Eguzkia, en 1994. « Ce nom signifie “le soleil”, tout simplement. Le soleil qu’il y a dans votre assiette parce que c’est rond et doré », explique Bruno Stora, artisan boulanger. Il a créé sa boulangerie-pâtisserie PaneHestia et est également le président du label Eguzkia. Cette association est à la fois un groupement d’intérêt économique, qui compte 15 adhérents exerçant au Pays basque.

Ce label visait à l’origine à garantir la qualité et l’authenticité du produit, car « il y avait un gros problème sur le gâteau basque. Il y avait plus de production industrielle hors territoire, donc hors de France. Le premier producteur européen à l’époque était néerlandais. Tout le monde a donc commencé à se dire qu’il y avait un souci. En France, on le trouve en grande distribution et dans des supermarchés discount. Mais il n’est pas de bonne qualité », déplore l’artisan.

Le gâteau basque remonterait au XIXe siècle. Pour le réaliser, les ingrédients sont simples : des œufs, de la farine, du beurre, du sucre et du lait pour la crème pâtissière. Des aliments facilement trouvables chez soi. Mais « plus c’est simple, plus c’est compliqué », fait remarquer le boulanger-pâtissier.

Pour être au clair avec ce qui est attendu de la réalisation patrimoine gastronomique, le label Eguzkia a établi une charte en quatre points. « Déjà, le goût des ingrédients est très important. Il faut des produits naturels. Il ne faut aucun intrant industriel. Pour la crème pâtissière, il est interdit de mettre de l’amande amère, car c’est un produit chimique. Il s’agit d’un produit pétrolier qui sert à masquer les défauts de production. Deuxième chose : être obligatoirement artisan ou inscrit à la Chambre des métiers. » D’autres aspects techniques sont également pris en considération. Des contrôles sont aussi régulièrement effectués dans le cadre du respect de la charte. « C’est un gâteau de famille, c’est pour ça que c’est important qu’il soit un gâteau artisanal, parce que l’artisan est proche des gens, il est proche de sa famille. »

Par ailleurs, une fête est dédiée au gâteau basque pour en faire sa promotion. Celle-ci se déroule tous les premiers week-ends d’octobre, à Cambo-les-Bains. « Nous avons choisi cette ville car elle n’est pas très loin de Bayonne. Suite à des recherches, nous avons aussi trouvé des sœurs, qui venaient de Cambo à Bayonne pour vendre ce gâteau de maison de famille qu’on a appelé gâteau basque. C’est le biscuit de la famille. Il est alors fabriqué une fois par semaine, généralement le dimanche. »

Le collectif En Vérité s’engage à faire avancer la transparence alimentaire. Il a pour cela imaginé et testé le nouveau logo Info-Origine. « L’ambition du collectif était de créer un contre lobby positif pour demander à nos élus d’imposer des règles de transparence plus strictes et surtout harmoniser. C’est vraiment un lobby pour la transparence alimentaire, pour permettre au consommateur de faire des choix éclairés », explique Sébastien Loctin, fondateur du collectif En Vérité et président de Biofuture, entreprise qu’il a créée il y a une douzaine d’années à Aix-en-Provence.

Une soixantaine de marques, bio et non bio, ont aujourd’hui rejoint ce collectif. « L’agriculture appartient à tout le monde. Nous n’avons pas une seule agriculture. On n’est pas là pour opposer. Si nous voulons réussir à transformer notre système alimentaire, il faut que cela passe par l’information au consommateur. Il faut donc embarquer l’ensemble de la chaine de valeur, bio ou pas bio. C’est un vrai succès au sein du collectif », insiste Sébastien Loctin.

Le collectif milite précisément pour que trois informations apparaissent sur tous les emballages : un référentiel sur la nutrition, un référentiel d’impact environnemental et un label d’information sur l’origine des matières premières et le lieu de fabrication. D’où le logo Info-Origine.

Cette information aura un impact positif sur les acteurs de la bio, Sébastien Loctin en est persuadé. « Un consommateur averti est un consommateur qui mange mieux. Or le référentiel le plus strict, le plus encadré en matière de pratique agricole, c’est le référentiel bio. D’ailleurs, quand les gens se renseignent, ils font très souvent le choix du bio. La transparence est donc une opportunité pour les acteurs de la bio, qui sont souvent des PME qui investissent davantage dans la qualité du produit, sont souvent vigilantes sur l’origine des sourcings, mais ont du mal à le valoriser », expose-t-il.

Pour Sébastien Loctin, il s’agirait même de contourner une certaine injustice que vit la bio. « Les acteurs de la bio doivent en permanence se justifier de ne pas mettre de pesticides ou d’additifs chimiques. En revanche, ceux qui en mettent n’ont jamais à se justifier. Il faut renverser la charge de preuves pour demander à ceux qui font mal les choses pourquoi ils le font, sortir du plaidoyer et raconter de belles histoires autour de la bio. »

Une entrée d’immeuble classique dans le quartier dynamique d’Arnaud Bernard, à Toulouse. Puis, un escalier qui descend au –1. Une porte grise, laissant penser à un banal sous-sol. Mais derrière : se trouve le futur. Bienvenue à Neopouss, une micro-ferme urbaine organisée dans une cave. Au-dessus, les badauds faisant leurs courses où allant au travail n’ont pas idée que, juste en dessous, des plantes sont cultivées.

“On a commencé dans un appartement. Mais il y faisait trop chaud l’été, trop froid l’hiver. Puis, nous avons eu l’idée d’installer notre micro-ferme en sous-sol”, se souvient Nicolas.

Ici, pas besoin de grand-chose pour que les plantes s’épanouissent. Fenouil, poireaux, ciboulette, radis… plus de 40 variétés sont cultivées sur de grandes étagères de huit compartiments chacune. Un système ingénieux de traitement et d’utilisation d’eau a par ailleurs été imaginé. Des lampes LED, faibles en consommation d’énergie, simulent le jour et la nuit. L’humidité, quant à elle, est évacuée à l’aide d’une vingtaine de ventilateurs d’ordinateurs qui aèrent les plantes.

“Les micro-pousses ont d’importantes valeurs nutritionnelles”, explique le cofondateur de la start-up. L’entreprise a d’ailleurs le vent en poupe puisqu’elle livre ses produits à quelque 40 restaurateurs de la ville rose. Du circuit très, très, très court donc.

Cultiver en sous-sol, en voilà une vision d’avenir. Mais pour les fondateurs, cela n’est pas suffisant. “Bien sûr, je n’espère pas que toutes nos cultures se feront en sous-sol dans le futur, car l’air ne sera plus respirable. Néanmoins, les villes ont une autonomie alimentaire de trois jours. En cas de crise, il serait donc utile de disposer d’un réseau d’agriculture urbaine. Pourquoi pas sous-terrain”, défend-il.

La start-up NeoPouss, bien que sous terre, regarde vers les étoiles. Elle a en effet scellé un partenariat avec le CNES. L’idée est d’utiliser les propriétés nutritives des micro-pousses pour nourrir… les astronautes.

Depuis 2015, l’association parisienne ERNEST fait de l’aide alimentaire en demandant à quelques restaurants partenaires de majorer doucement les notes (50 cts sur un plat, 30 cts sur l’addition…). Avec ces sommes, elle va faire faire pousser des fruits et des légumes bio en banlieue parisienne qui seront donnés sous forme de paniers alimentaires. Aujourd’hui, plus de 200 restaurants participent à cette aide alimentaire et plus de 140 familles en bénéficient.

Par ailleurs, dans un souci de rapporter un peu plus d’argent, l’association organise également chaque année un festival 100% féminin avec une quarantaine de femmes cheffes aux commandes, toutes sont bénévoles. Il se nomme tout simplement CHEFFES! En cuisine, les femmes sont présentes partout, et il faut l’affirmer.

Si, au début, le festival était une fête de fin d’année, il s’est rapidement transformé en rendez-vous incontournable. Quelque 800 convives sont attendus à chaque édition et, pour 30 euros (40 euros après le 20 avril), pourront déguster des plats réalisés avec de bons produits, de l’amour et de la bienveillance.

Il y a quelques jours, le festival était à Marseille. Les 19 et 20 mai prochains, il sera à Paris, sur la Mazette, une immense péniche. Nous avons rencontré sa responsable Marie Gérin-Jean pour nous en parler.

Pour le moment, les cheffes annoncées pour l’évènement sont : Laura Aït Si Amer – cheffe itinérante, Laurène Barjhoux – Datil (1* Michelin), Manon Champalle & Sara Oldenvik – Chicken Bacon Lettuce, Chloé Charles – Lago, Alice Di Cagno – Isolé, Zelikha Dinga – Caro Diaro, Bérangère Fagart – Sélune, Manon Fleury – Datil (1* Michelin), Flore Granboulan – Flore Granboulan traiteur, Jennifer Hart-Smith – Tookies, Ouliana Liveze – Lady Nou Factory, Victoria Mekkoui – cheffe itinérante, Alice Quillet & Anna Trattles – Ten Belles

Il faut donc se dépêcher, les billets partent comme des petits pains !

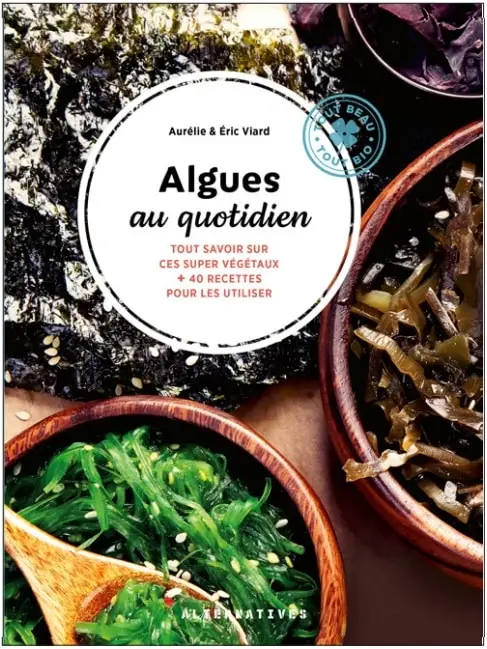

Wakamé, kombu, laitue de mer, nori, dulse, spiruline… Et si on mangeait des algues au quotidien ? Qu’elles soient rouges, brunes, vertes, ou qu’il s’agisse de microalgues, le choix est large, encore faut-il se lancer. Une dizaine d’algues ont aujourd’hui la certification “comestibles”. Un cela pourrait augmenter au fil des découvertes.

« Souvent, quand on parle d’algues, on imagine d’abord l’élément de décor autour d’un poisson. Cependant, elles peuvent constituer un plat principal. Quand on fait un choix de vie comme le nôtre, végétalien, les algues sont très importantes », explique Aurélie Viard. Avec son mari Éric, ils publient aux éditions Altenatives leur second livre sur le sujet “Algues au quotidien”.

En France, le paysage serait idéal pour intégrer l’algue française dans le quotidien. Pour autant, les besoins sont tels qu’aujourd’hui la seule algue cultivée est le wakamé. Toutes les autres, utilisées majoritairement dans les cosmétiques, sont encore sauvages. « C’est en train de venir progressivement, avec des changements d’habitudes alimentaires. Au-delà des algues en paillettes ou des feuilles de nori, on connait très peu l’algue fraiche. Une version très riche en protéines, minéraux et oligoéléments », poursuit Eric.

En plus d’apporter des connaissances théoriques et pratiques, le couple propose dans ce livre plus de 40 recettes salées et sucrées, à décliner à l’envi. Pionniers de l’alimentation vivante, Eric et Aurélie Viard sont passionnés par le sujet.

Aujourd’hui, la durée moyenne d’utilisation d’un couvert à usage unique avant d’être jeté est de 20 minutes seulement. Cela reste très peu et engendre une pollution de 1000 milliards de couverts qui se retrouvent à la poubelle chaque année en Europe. Pour remédier à ce gaspillage, Marie Nagy et Armand Ferro ont imaginé les couverts Reus’eat. Ils ont ainsi développé un nouveau matériau qui reprend les principes de l’économie circulaire en revalorisant la drêche de bière.

Ce co-produit de l’industrie brassicole est récupéré en fond des cuves en fin de brassage et est 100% naturel. Collectées avec l’aide de Maltivor auprès des brasseurs lyonnais ou de la périphérie, ces drêches de bière ont de nombreuses vertus.

En s’appuyant sur ces céréales, les deux fondateurs ont ainsi réinventé la vaisselle de demain. Après de nombreux essais, ils sont arrivés aujourd’hui à des couverts agréables en bouche, réutilisables et compostables.

Adaptés aux particuliers et aux professionnels, les couverts Reus’eat peuvent être lavés à la main pour être conservés plus longtemps. La composition de cette innovation permet par ailleurs un compostage simple et rapide. Grâce aux liants naturels et à la farine de drêche, il est possible de faire disparaître ces couverts en six mois, dans un composteur à 25 °C.

Armand explique aussi vouloir préserver les emplois français de l’industrie de la plasturgie. Avec Reus’eat, il s’appuie sur le savoir-faire des industriels. Il leur permet ainsi de travailler avec les mêmes machines tout en utilisant un matériau naturel et respectueux de l’environnement.

À quelques pas de la Gare de Lyon, à Paris, au Viaduc Des Arts, sont installés les ateliers chutes libres. Le lieu est déjà à part, tout comme le concept : étonnant et inspirant. Ces ateliers permettent aux Parisiens de bénéficier d’un cadre exceptionnel pour concevoir et fabriquer des meubles et objets en bois.

Le nom des ateliers Chutes Libres est un clin d’œil aux chutes de bois utilisées sur place. Elles sont collectées dans les musées ou auprès d’artisans. Explications avec Amandine, coondatrice du lieu.

AirZen Radio. Quel est le concept de ces ateliers ?

Amandine. Notre atelier reçoit le grand public pour fabriquer des meubles à partir de chutes de bois que l’on récupère. Elles viennent, par exemple, des démontages de salons ou d’expositions. Car il y a énormément de gaspillage de bois dans l’évènementiel. On peut aussi les récupérer auprès d’ébénistes. On préfère le contreplaqué à l’aggloméré.

Comment se déroulent les ateliers ?

Ils sont ouverts à tous les niveaux, même aux débutants. Il existe plusieurs formats d’ateliers. Soit, vous choisissez un meuble et vous suiviez une fiche objet. Ou alors, vous venez avec votre projet et on vous accompagne à réaliser votre projet. Évidemment, il faut que ça tienne dans la durée de l’atelier. Il y a toujours des encadrants qui sont là pour expliquer comment fonctionnent les machines.

Comment avez-vous eu cette idée ?

En 2015, avec notre jeune agence de design, nous avons été appelés pour animer des ateliers en parallèle d’une exposition sur le réemploi en architecture. On était en plein montage de la scénographie, il y avait des chutes de bois partout. Nous avons alors émis l’idée d’utiliser les chutes pour faire l’atelier. Les gens prenaient un réel plaisir à y participer et à assembler, scier, etc. Nous nous sommes dits qu’il y avait quelque chose à faire.

Pratique.

Les Ateliers Chutes Libres

13 avenue Daumesnil – Paris 12

En France, 90% des ananas sont importés de Côte d’Ivoire. L’ananas fournit 52 calories pour 100g, ce qui en fait un allié dans le cadre d’un régime. Il apporte des fibres (1,4g/100g), du potassium, un peu de fer (0,3mg/100g), de la vitamine C (18mg/100g), des vitamines B (sauf la B12), un peu de vitamines E, K. S’y trouve aussi des traces d’oligo-éléments (zinc, iode, fluor, manganèse, bore).

Sa belle couleur jaune vif lui vient de sa teneur en pigments, les caroténoïdes, aux pouvoirs antioxydants bien connus. Mais l’ananas est essentiellement réputé pour sa teneur en bromélaïne (ou broméline). Cette enzyme aurait pour propriété de digérer les protéines. On appelle l’ananas « brûle-graisses », mais on devrait plutôt l’appeler « brûle-protéines ». En effet, la bromélaïne n’agit pas directement sur la graisse corporelle. En revanche, elle aurait une action bénéfique sur l’arthrose, les maladies cardiovasculaires et les rhumes (ce qui ne dispense pas d’une visite chez son médecin).

L’ananas se marie très bien avec du porc, du bœuf, du poulet, agrémenté d’épices (gingembre, curry). Il est également excellent avec du poisson. Il est par ailleurs l’un des ingrédients de la pizza hawaïenne. En dessert, on le déguste flambé avec du rhum ou en beignet, ou simplement nature, en tranches ou dans une salade de fruits.

Il fait partie des broméliacées appelées plantes-ananas.

Évitez de consommer de l’ananas entier ou en jus si vous êtes sous traitement médicamenteux. Particulièrement en cas de prise d’anticoagulants (en cause : la vitamine K de l’ananas qui en diminuerait l’efficacité). Par prudence, abstenez-vous d’un mélange médicaments/ananas sous quelque forme que ce soit.

Isabelle Torres, diététicienne nutritionniste et professeure d’éducation physique dans le Gers, est notre invitée.

Drink, dong ! On sonne à votre porte. Et on y dépose de petites bouteilles de lait en verre. Ce n’est pas une scène de film d’époque, mais une réalité, de la Bretagne à la Bourgogne en passant par la Champagne.

Drink Dong est une start-up, née il y a un an, qui remet au goût du jour la consigne, une habitude appréciée des Français jusqu’à il y a peu.

Le principe ? Un catalogue de centaines de boissons, à base de lait, des sodas, de l’eau aux jus de fruits, conditionnées dans des bouteilles en verre et livrées à domicile. La start-up écoresponsable récupère ensuite les bouteilles et les réinjecte dans son circuit.

La jeune entreprise dont le concept est signé Thibault Mallecourt l’assure, quelque 400 000 bouteilles ont ainsi pu être réemployées. “76% des Français sont favorables à un retour de la consigne pour lutter contre la pollution plastique”, assure son fondateur.

Chez Drink Dong, la consigne est payée à l’achat et rendue sous forme de cagnotte lorsque les bouteilles sont collectées. La société compterait aujourd’hui 10 000 commandes pour 2 000 clients, selon France 3 Bourgogne.

Les bouteilles sont livrées en camionnette. Alors, est-ce vraiment écologique ? “Cela le devient lorsqu’on commande suffisamment de bouteilles dans un rayon de livraison réduit”, détaille le fondateur.

Diplômé en management et économie de gestion, Henri Godron est le nouveau président de Biocoop. Après avoir travaillé pendant 18 ans dans le secteur bancaire, il a intégré la coopérative en 2013 en tant que sociétaire magasin, à Avranches (Manche).

« Je voulais retrouver du sens et, comme j’étais consommateur de bio chez Biocoop, je me suis dit pourquoi pas », confie Henri Godron, qui gère trois magasins en Normandie.

Entre-temps, la crise de la distribution bio est passée par là. «;» S’est ensuivie une période inflationniste. Mais pas de quoi mettre KO Henri Godron, qui perçoit les signes d’une reprise. « J’ai senti les premiers frémissements, il y a un an. Nous ne sommes pas sur une croissance à deux chiffres, mais un mouvement de fond s’opère », explique-t-il.

Il y voit trois explications. « Les consommateurs sont attachés aux produits locaux. Or, nous privilégions le local chez Biocoop. Le recul du plan Ecophyto pendant la crise agricole a fait réfléchir nos consommateurs qui, pour manger sain, se tournent vers la bio. Enfin, nous bénéficions d’une inflation plus faible en bio que sur le marché alimentaire en général. Nous travaillons avec des PME et non avec de grands groupes internationaux qui exigent des dividendes. Sur certains produits, en bio, nous arrivons à être moins chers que du conventionnel. C’est un tournant », explique Henri Godron, optimiste.

«. Les agriculteurs en bio sont davantage fiers de travailler les produits que des agriculteurs en conventionnel poussés par le système. C’est à mon sens essentiel de revenir à ces fondamentaux. »