EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Le flamenco a été ajouté à la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en novembre 2010. Cette danse traditionnelle trouve ses origines dans la culture populaire espagnole. Issu du monde agricole et minier, cet art s’est rapidement popularisé et est devenu une pratique artistique à part entière en Espagne. Cette expression rassemble le chant, la danse et l’accompagnement musical. Les émotions passent alors à travers les paroles et les mouvements passionnés des danseurs.

Pour rendre cette danse accessible à tous, Fever, la plateforme leader pour la découverte d’événements et de loisirs, a imaginé le spectacle “We Call It Flamenco.” Dans une ambiance calfeutrée, les spectateurs profitent alors d’un moment immersif et théâtralisé autour du flamenco.

Cette représentation aura lieu le 15 février 2024 à la Maison des pratiques artistiques amateurs à Paris. Sur scène, le guitariste accompagne les danseurs et le chanteur. Ces derniers partagent avec le public des émotions fortes et les invitent à prendre part au spectacle. Léa Fesard, manager à Fever, revient sur l’héritage populaire du flamenco, mis à l’honneur lors de cette représentation.

L’immersion musicale fait ainsi voyager les spectateurs en Espagne. Chacun se retrouve alors dans un tableau de flamenco typique du XXe siècle. Le spectacle “We Call It Flamenco” s’inscrit donc dans une volonté de démocratiser l’accès à la culture et au divertissement. À terme, Fever aimerait rendre ces danses internationales et traditionnelles accessibles à tous. Le succès de ce spectacle prouve d’ailleurs bien que les Français et Françaises sont friands de découvertes musicales.

Des couteaux tourbes, un coffret de trépanation vieux de 500 ans, une prothèse de main datant du XVIe siècle… Le Musée d’histoire de la médecine abrite son lot de curiosités, dans le 6ᵉ arrondissement de Paris.

“Ce musée a une longue histoire. On se trouve dans l’ancien collège de chirurgie, édifié en 1775. Le doyen de la faculté avait construit une petite collection, dans son bureau, qui retraçait l’évolution des instruments de médecine. Il n’y avait pas encore de musée. Puis, en 1794 ce bâtiment est devenu l’école de santé et, enfin, la faculté de médecine”, précise Andrea Barbe-Hulmann, responsable du musée.

Dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, des travaux ont eu lieu et la salle du musée a été créée. Elle abritait alors la bibliothèque de la Société française d’histoire de la médecine. C’est seulement en 1921 que le musée est né. “Au sein de ce musée, nous exposons 2000 objets. Et nous avons de véritables petits trésors, comme le bistouri de Charles-François Félix, qui a permis de soigner la fistule annale de Louis XIV.”

Autre trésor historique du musée, la trousse du docteur Antommarchi, qui a servi à l’autopsie de Napoléon Iᵉʳ. “Des scalpels, un manche en ivoire, un ciseau, une pince… À l’époque, on lavait tous ces instruments à l’eau. La désinfection est venue bien plus tard.”

Le Musée d’histoire de la médecine, Paris 6, est ouvert de 14h30 à 17h30, excepté le jeudi et le dimanche.

Le 25 août 2003, Stéphane Saison se rend sur une intervention à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Un effondrement l’ensevelit sous des décombres avec une partie de son équipe. L’accident sera mortel. Un de ses frères d’armes y perd la vie. Trois plus tard, en 2006, Stéphane est atteint d’un trouble de stress post-traumatique.

“Je voyais des flashs de la scène, jusqu’à 50 fois par jour. Et cela pendant une dizaine d’années”, explique l’ancien sapeur-pompier de Paris. Il décide alors de se tourner vers une thérapie EMDR. Cette psychothérapie par mouvement oculaire cible les mémoires traumatiques des individus. La séance de Stéphane durera une heure et lui permettra de ne plus voir cette scène.

Stéphane a aujourd’hui pour projet d’ouvrir un centre national de réadaptation psychologique. Il souhaite ainsi mettre en place un accompagnement en profondeur spécialement dédié aux sapeurs-pompiers victimes de stress post-traumatique ou d’épuisement opérationnel. “Ce centre sera divisé en deux pôles. Un pôle avec une hospitalisation complète, pour les cas les plus graves, qui pourra durer jusqu’à un mois. Et un pôle ambulatoire, pour les cas les plus légers. Je souhaite vraiment travailler avec de la médecine douce dans ce centre. Comme l’hypnothérapie, la sophrologie et le yoga par exemple”, raconte l’ancien sapeur-pompier.

Il y sera ainsi proposé une prise en charge unique autour d’une équipe pluridisciplinaire afin d’aider les patients à retrouver, dans les meilleures conditions, de l’autonomie ainsi qu’une vie sociale et professionnelle satisfaisante suite à un stress post-traumatique ou à un burn-out professionnel.

Il y a un an, Stéphane Saison a décidé de créer son association APTE (Accompagnement et prévention des traumatismes émotionnels). La structure est une main tendue envers les acteurs de secours qui subissent au quotidien les effets secondaires de la société. “Notre association a pour objectif la mise en place d’actions préventives et curatives pour des sapeurs-pompiers, mais également pour le personnel de sécurité intérieur comme les militaires de l’opération Sentinelle, mais aussi les policiers, les gendarmes et le personnel pénitencier”, précise Stéphane Saison.

L’épuisement opérationnel fait malheureusement partie intégrante des risques inhérents aux services de secours dans leurs missions quotidiennes de protection des populations et des biens. Aujourd’hui, Stéphane se bat tous les jours pour faire reconnaitre les risques d’apparition de troubles de stress post-traumatiques voire de burn-out chez les pompiers et les forces de l’ordre. “La santé mentale du personnel de secours est en danger, et c’est un point sur lequel il faut être vigilant désormais”, prévient-il.

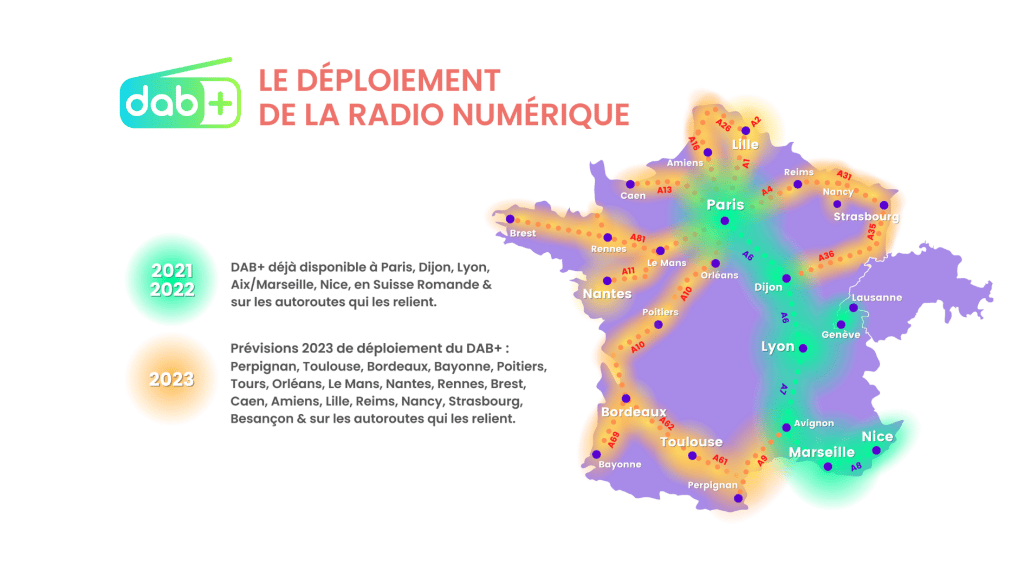

De Paris à Marseille en passant par Lyon, AirZen Radio a commencé à émettre en octobre 2021 sur un axe est de la France en DAB+. Cette nouvelle technologie de diffusion de la radio en numérique, sur poste autonome ou en voiture, est gratuite. Depuis quelques semaines, le déploiement des émetteurs s’accélère. AirZen Radio touche ainsi désormais 60% de la population française métropolitaine. De Bordeaux à Toulouse, d’Amiens à Besançon, de Nice à Poitiers, de Reims à Valenciennes…

AirZen Radio n’est pas une webradio, même si elle peut s’écouter comme telle sur airzen.fr. Les contenus d’AirZen Radio, tels que les reportages et les émissions sont aussi disponibles en podcasts sur les plateformes de streaming. AirZen Radio est avant tout une radio, une antenne en flux continu, une plateforme nationale d’informations positives et de solutions.

« Quelle est votre fréquence ? » nous demande-t-on souvent. Nous n’en avons pas. Pas de 100.5 ou 98.2. Les fréquences sont réservées à la bande FM, aujourd’hui saturée. Le DAB+ fonctionne aussi avec des émetteurs radio, mais ils sont numériques. Ces derniers sont déployés progressivement dans toute la France.

« C’est exactement à la radio ce que la TNT est à la télévision. C’est-à-dire, la capacité à recevoir, à écouter la radio en son de qualité numérique avec l’absence d’interférences ou de grésillements comme on peut avoir sur la bande FM. Mais cela reste de l’écoute hertzienne sur les postes équipés d’une puce DAB », explique Hervé Godechot, membre de l’ARCOM. Les puces DAB se trouvent dans tous les nouveaux postes commercialisés aujourd’hui ou directement dans les voitures récentes, vendues depuis 2020. Le DAB+ est disponible gratuitement et sans abonnement.

AirZen Radio fait partie des antennes nationales, comme ses consœurs, qui obtiennent, en plus de leur fréquence hertzienne, une fréquence numérique. « Dans une ville comme Paris, on peut écouter 48 radios en FM et plus de 100 en DAB+ », ajoute le spécialiste.

La France est à la traîne concernant le déploiement du DAB+. « La Norvège a complètement renoncé à la bande FM pour une radio exclusivement numérique. Idem pour la Suisse. D’autres pays, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Belgique, ont une offre numérique déjà bien installée », explique encore Hervé Godechot.

AirZen Radio a démarré sa vie entre Paris, Lyon et Marseille. Elle la poursuit désormais, comme l’ensemble des autres stations nationales, à Bordeaux, Toulouse, Nice, Monaco, Amiens, Calais, Le Havre ou encore Metz. Le DAB+ couvrira, d’ici à la fin du mois de mars 2024, plus de 60% du territoire de la France hexagonale.

« On entre dans une phase où, après le développement des émetteurs le long des grands axes routiers, nous élargissons nos zones vers la ruralité », conclut Hervé Godechot.

Les crèches associatives viennent généralement compléter une offre municipale ou privée trop faible sur un territoire. Souvent méconnues, elles sont gérées par une association loi 1901 et n’ont donc pas pour objectif de faire du profit. Dans tous les cas, elles sont généralement indispensables aux parents. Et quand le projet pédagogique plaît et que la confiance règne, les parents sont prêts à soulever des montagnes. C’est ce qu’il se passe depuis le mois de novembre pour la crèche associative Les Passerelles, à Paris.

« Si la crèche risque de fermer, c’est que l’association GOSB* est en difficulté », explique Lise, maman du petit Antone. En apprenant cela des syndicats de l’association, un noyau d’une quinzaine de parents s’est rapidement mobilisé pour sauver la crèche. Le Collectif des Parents de la crèche Les Passerelles- Paris est donc né et a rapidement contacté la presse.

En janvier, il a par ailleurs organisé une manifestation aux côtés de différents élus et bénévoles. C’est un succès : la mairie du 20ᵉ arrondissement leur a accordé des financements exceptionnels qui permettront de sauver la crèche cette année. « La petite enfance est décriée. Pour une fois qu’un modèle fonctionne, il faut le sauver », témoigne Sophie, maman d’Anouk et Jean.

De son côté, la directrice, Armance Perrot, se dit touchée : « C’est comme si tout le monde nous disait merci. Cela montre que ce qu’on fait au quotidien plaît aux gens et répond au besoin des familles. » Pour autant, le collectif de parents ne compte pas s’arrêter là. L’objectif est en effet de pérenniser cette crèche, mais aussi d’étendre la mobilisation à une plus grande échelle.

*Le Gosb : groupes d’œuvres sociales de Belleville. Cette association gère plusieurs établissements de la petite enfance et de santé.

“Les porteurs de projet sont partis de deux constats. Beaucoup de personnes souhaitent s’engager, mais ne savent pas comment faire. Elles n’ont pas forcément la disponibilité ou ne connaissent pas le monde associatif. Dans un deuxième temps, les associations ont toujours et encore besoin de bénévoles”, explique Sophie de Mazery, déléguée générale de Benenova.

L’objectif de Benenova est de rendre le bénévolat accessible à tous. La structure va ainsi travailler avec des associations dans le secteur de la lutte contre la précarité, mais également de la protection de l’environnement et du lien intergénérationnel. Benenova fait en sorte que ces associations proposent des formats d’engagement qui correspondent aux contraintes des personnes qui ne peuvent pas s’engager dans la régularité. Chacun peut donc choisir dans le calendrier l’action qui lui plait en fonction de ses disponibilités. L’équipe de Benenova locale envoie de son côté les informations pratiques et répond à toutes les questions.

L’association a été créée en août 2013, avec des premières actions en Ile-de-France. Le projet a ensuite été lancé à Nantes, en avril 2014, puis à Lille, en décembre 2016. En 2021, Benenova Rennes a agrandi le réseau, suivie de Benenova Marseille, en 2023. Plus de 21 000 bénévoles ont ainsi mené des actions avec Benenova depuis sa création en 2013.

L’association va accompagner de façon personnalisée des personnes qui sont éloignées de l’engagement. Notamment, les personnes en situation de handicap ou de précarité. L’enjeu est ainsi de passer d’une posture d’aidé à une posture d’aidant. Les parcours sont pluriels, mais se retrouvent autour d’une seule et même envie : être acteur de la société. “Par exemple, on peut accompagner des personnes en situation de handicap qui ont envie de participer socialement. Et qui, souvent, ne sont pas celles à qui on va de prime abord proposer de l’engagement bénévole” explique Sophie de Marezy.

Une étude faite pas Benenova révèle que le bénévolat rend plus heureux. En levant les principaux freins à l’engagement, cela permet à des personnes qui ne s’étaient jamais engagées de sauter le pas. Le sentiment d’être utile, de s’ouvrir aux autres et d’être mieux informés est très présent.

Parfois, les écrans ont du bon. Jusqu’au 11 février, il est possible de profiter de l’expérience immersive « Recharger », installée au Hangar Y, à Meudon (Hauts-de-Seine).

L’expérience se déroule dans une salle remplie d’écrans LED haute définition. Assis ou allongé dans des poufs, il ne reste plus qu’à observer. Durant trente minutes, cinq œuvres sonores et visuelles s’enchainent et se complètent. Le but : se détendre, se stimuler et se reconnecter. Pour ce faire, l’organisation est allée chercher des artistes aux quatre coins du monde :

Inspirée du Québec et cocréée par Oasis Immersion, cette expérience est un premier test pour la fondation Art Explora dont Philippe Rivière est le directeur numérique. « L’alliance de l’image et du son est très bien pensée par des artistes internationaux. On est enrobé dans une bulle de bien-être. » Depuis son installation le 23 décembre 2023, l’exposition connaît un certain succès.

Au printemps, ce tunnel de LED sera monté à bord du bateau-musée Art Explora qui sera présent du 6 au 19 juin à Marseille, dans le Vieux-Port. En partenariat avec le musée du Louvre, l’exposition portera sur la thématique de la représentation des femmes dans les cultures de la Méditerranée. Face au succès de “Recharger”, une deuxième version de l’exposition pourrait se tenir là-bas.

“Certains musées ont des périodes médiévales, mais toujours avec des glissements vers des périodes postérieures. Le Musée de Cluny est véritablement centré sur la période médiévale, qui va de la fin de l’Antiquité jusqu’au début du XVIe siècle”, explique Michel Huynh, l’un des conservateurs du musée.

Le Musée de Cluny est installé dans plusieurs édifices remarquables qui ont traversé les siècles. Parmi eux, notamment, un ensemble de vestiges de l’époque gallo-romaine du 1ᵉʳ siècle. Ce sont les restes des thermes du nord de Lutèce.

À l’est, collé à cet édifice, se trouve un hôtel particulier de la fin du Moyen Âge, construit entre 1485 et 1501 par Jacques d’Amboise, un ancien abbé de Cluny.

“À Paris, seul l’ancien hôtel des archevêques de Sens est comparable au Musée de Cluny. Il abrite actuellement la bibliothèque Forney, dans le 4ᵉ arrondissement. Ce sont les deux dernières traces du passé médiéval civil de la ville de Paris”, souligne le conservateur.

Au Musée de Cluny, il est aussi possible de découvrir une chapelle particulièrement remarquable de style gothique flamboyant. Dans le passé, elle était utilisée comme lieu de culte, amphithéâtre de médecine et atelier d’imprimerie, avant de finalement intégrer le musée à sa création en 1843. “Le style gothique flamboyant est lié à l’architecture gothique. On retrouve ainsi à l’intérieur des voûtes et des baies des édifices, des motifs qui font penser à des flammes. Il existe deux motifs principaux : le soufflet et les mouchettes. Cela donne une impression de grands brasiers de pierres. Ces flammes libèrent des espaces dans lesquels on peut mettre des vitraux ou de la peinture”, conclut le conservateur.

Retrouvez ici la programmation culturelle du musée de Cluny.

La restauration fait de plus en plus sa révolution zéro déchet. Le fonds Hésiode, ou Fonds Hexagonal de sensibilisation et d’information sur l’alimentation durable a créé, en partenariat avec l’association des Maîtres Restaurateurs, un concours qui met en avant les pratiques qui vont dans le bon sens. Plus précisément, la mise en avant des bonnes pratiques des restaurateurs indépendants dans le traitement des déchets alimentaires.

Après inscription, ce sont plus de vingt dossiers qui sont arrivés sur la table du jury (un panel de professionnels et d’experts de l’économie circulaire) et huit restaurants ont été choisis pour remporter les prix de cette première édition.

Parmi eux, le Bissac, à Paris, est arrivé en première position, ex æquo avec le restaurant L’équilibriste, à Lyon. Son chef propriétaire, Damien Boudier, installé depuis 10 ans dans les murs, a complètement repensé son restaurant aussi bien dans le traitement des déchets organiques que dans celui des énergies et des eaux.

Lutter contre le gaspillage d’énergie, transformer et réutiliser les eaux usées, utiliser autant que possible tout un poisson, une viande ou des légumes et des fruits, ne plus rien laisser de côté et réfléchir à la façon la plus intelligente de transformer les restaurants en lieu hautement « zéro déchet » n’est non plus un pari pour l’avenir, mais un pari pour le présent.

La boulangerie d’Olivier est entièrement vitrée et possède une vue panoramique sur la rue de Verdun, l’une des artères principales d’Issy-les-moulineaux, près de Paris. Ici, tout est installé dans une seule et unique pièce : les étals garnis de délicieux pains, les fours et même les plans de travail du boulanger.

Olivier est l’unique employé de sa boulangerie Racine. “Mon idée était d’avoir un espace réduit, où je réalise la totalité de la production, jusqu’à la vente. J’avais envie de pouvoir tout montrer au client et d’être transparent. J’aime aussi être en contact direct avec la clientèle, pour partager ma passion du pain. Je crois qu’elle apprécie beaucoup le fait de pouvoir discuter directement avec le boulanger, d’ailleurs”, raconte Olivier Lehuault.

Auparavant, Olivier était producteur de spectacle au Mans. “Je vis les métiers par passion. Et j’ai eu besoin de changer, de rebondir. J’ai fait le choix de me tourner vers les métiers manuels.” L’aventure a débuté à partir d’un cadeau de sa compagne : un stage à l’école culinaire Lenôtre, à Paris. Le déclic a été immédiat.

“J’ai ensuite fait un tour de France et d’Europe pour découvrir comment travaillent différents boulangers. Mon pain, aujourd’hui, est une sorte d’assemblage de tout ce que j’ai pu apprendre lors de ce voyage. Je me suis notamment inspiré d’un boulanger du Jura suisse, qui travaille de façon lente, en utilisant le levain et un four à bois ancestral installé dans une commune.”

Olivier n’utilise, en effet, que du levain dans sa boulangerie. “Je n’utilise pas de levures industrielles, qui permettent de faire fermenter le pain très rapidement. J’ai cherché des variétés anciennes, qui datent d’avant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été retrouvées par des agriculteurs qui les ont ensuite transformées en farines. Elles sont plus douces, plus digestes, car elles contiennent moins de gluten. Le levain est un mélange de levure sauvage et de bactéries. Il a un intérêt de saveur, de conservation et de digestion.”

Emmanuelle Mouy est la fondatrice de Toques en stock. Elle est infirmière depuis 35 ans et cheffe depuis 4 ans. Après des années d’accompagnement des plus précaires, elle a constaté qu’un nombre important de patients était issu des métiers de bouche. Elle a alors eu l’idée de monter sa brigade Toques en stock.

Emmanuelle veut échanger des savoirs et créer du lien social avec les patients qui ont des difficultés à manger sainement. “Les animatrices de cette association sont toutes des soignantes et des cuisinières. On a monté une brigade pour faire la cuisine ensemble. On apprend des techniques culinaires pour des personnes qui sortent de la rue et qui n’ont jamais fait à manger”, explique Emmanuelle Mouy.

L’association Toque en Stock est présente dans toute la région parisienne et œuvre dans plusieurs lieux. Parmi eux, le Palais de la femme dans le 11e, les hôtels du Samu social de Romainville et de Rambouillet. Rendez-vous au restaurant solidaire de l’association Refugee Food pour participer à un atelier cuisine-santé. L’association prête ainsi ses locaux à Toques en stock pour un cours de cuisine d’environ trois heures.

“Cet après-midi, on a prévu d’aborder le PNNS, le programme nationale nutrition santé, qui permet de faire des préconisations de santé alimentaire. L’idée est de transmettre des messages de proposition”, précise Emmanuelle Mouy. Ces ateliers de cuisine-santé sont divisés en cinq sessions : le sucre, le sel, le gras, les vitamines et le nutri-score. Au programme de cet après-midi : curry de pois chiches aux légumes orange, carottes, potiron et butternut.

La mairie de Paris et les services dédiés à l’alimentation durable financent la Fondation de l’Armée du Salut pour acheter des produits locaux, bio et de saison. Environ 100 kilos de fruits et de légumes sont ainsi cuisinés et distribués par semaine. Ces ateliers permettent par ailleurs aux bénéficiaires étrangers de découvrir les différentes saisons en France. Mais également de savoir quand consommer tel fruit ou tel légume au cours de l’année.

À la fin de l’atelier, chacun repart avec une portion du curry de pois chiches. L’association leur offre également un sac rempli des produits bruts pour refaire la recette chez eux.

Toques en stock animera prochainement des ateliers cuisine-santé au cœur de la prison de la Santé à Paris pour des seniors incarcérés. Ce projet est financé par l’association Les Petits frères des pauvres.

« Je ne compte même plus le nombre de fois où on m’a remercié d’avoir fait un sourire. C’est ça qui me fait tenir à toutes les maraudes ! » Oumayma fait partie de l’association La Marche à Suivre (LMAS). Depuis 6 ans, ce qui était au début une bande d’amis, ne cesse de grandir.

Tous les vendredis soir, elle organise des maraudes dans le cœur de Paris, à Châtelet. « On distribue 50 à 70 repas par semaines. Et aujourd’hui, on a des vêtements chauds et des kits d’hygiène. La maraude est terminée quand tous les sacs sont vides », explique Ibtissem. Grace aux dons, l’association parvient parfois à organiser plusieurs maraudes par semaine. Mais au-delà des dons, il y a l’action. La Marche à suivre accepte tout le monde, notamment pendant les vacances. Ainsi, une quinzaine de bénévoles en moyenne s’active chaque semaine.

« Faites attention à vous ! On se revoit ? » Loïc fait un signe à Némo, sans abri depuis 15 ans. Il fait partie de a Marche à suivre depuis le début et tient à préciser que donner des rendez-vous est très important. La régularité crée le lien, mais surtout un agenda. « Des associations qui donnent de la nourriture, il y en a beaucoup, et tant mieux. Mais le côté social, c’est aussi important. Des sans abris nous ont déjà aidés à faire des maraudes parce qu’on a partagé avec eux et qu’ils ont voulu le faire à leur tour », précise Ibtissem.

Avec cette association, Sofiane, le président de la Marche à suivre, se sent utile. « On voit beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment aider, qui nous trouvent sur les réseaux et nous rejoignent », détaille-t-il. Leila, Nourhène, Léa, Sofiane, Loîc, Oumayma, Awa, Ibtissem… Tous les bénévoles de la Marche à suivre brillent par leur sourire et leurs actions. Et ils ne comptent pas s’arrêter là !

Quand on boit un thé, on n’imagine pas toute l’histoire qu’il peut y avoir derrière. Derrière l’histoire, la légende. Nous sommes en 2737 avant notre ère, en Chine. L’empereur Shennong aime à se désaltérer d’eau chaude (sic) préalablement bouillie. Alors que le vent se lève, une feuille du petit arbrisseau à côté de lui volète et tombe dans sa tasse d’eau brulante. La feuille va lentement colorer l’eau et lui donner une légère et délicate saveur. Cet arbrisseau est un camelia sinensis, autrement appelé Théier sauvage. Le thé est né.

Entre la légende et l’histoire, un fossé. Le thé, tel un personnage de roman, a déchainé les passions de différents pays. La Chine, qui a été la première à le cultiver et à en faire un commerce florissant, et les pays européens qui voulaient ainsi récupérer une part conséquente du marché.

Ainsi, dans son livre « L’heure de véri-thé » aux éditions de l’Épure, Arnaud Bachelin, expert du thé, nous fait revivre cette histoire fascinante. Passionné par le thé depuis son enfance, l’aventurier qui le fascine n’est pas Indiana Jones, mais un Écossais, botaniste, du nom de Robert Fortune. C’est lui que les Anglais envoient en mission au milieu du XIXe siècle pour « voler » aux Chinois quelques graines et plants de théier afin de les planter en Inde.

Dans son salon de thé parisien, Arnaud Bachelin fait aujourd’hui découvrir au grand public ses thés naturels dont la plupart viennent justement de Chine. On vous en sert une tasse ?

Au numéro 9 de la rue Vaugirard, à Paris, se trouve un haut lieu du féminisme français : la Cité Audacieuse.

On y va pour boire un café, trouver de la documentation ou rencontrer les associations qui œuvrent pour défendre les droits des femmes.

En 2019, la mairie de Paris met à disposition de la Fondation des Femmes une ancienne école élémentaire. Après quelques travaux, c’est en mars 2020 que ces 1000 m² sont inaugurés. Si la crise sanitaire retarde son lancement, la Cité Audacieuse devient rapidement une référence en matière de féminisme. S’y organisent alors de nombreuses initiatives solidaires et conviviales.

En Avant Toutes, Dans le Genre Égales, Loba… Au total, une trentaine d’associations y sont installées. « Les associations qui ont des bureaux ici ne contribuent qu’en partie aux charges et ne paient pas de loyer. On espère participer à leur rayonnement. En tout cas, elles ont toutes doublé leurs effectifs depuis leur installation », explique Floriane Volt de la Fondation des Femmes. La Cité Audacieuse permet ainsi de rassembler des idées, des moyens et de lutter contre le sentiment d’agir seul.

Un rapport publié en septembre 2023, la Fondation des Femmes démontre que l’État dépense aujourd’hui 184 millions d’euros dans la lutte contre les violences faites aux femmes, alors qu’il faudrait 2,6 milliards d’euros pour simplement répondre aux femmes qui portent plainte. Soit 14 fois plus.

“C’est un secteur qui manque cruellement de financement. Heureusement, les associations font des merveilles avec trois bouts de ficelle, poursuit Floriane. Mais on n’y arrivera pas sans argent.” Pour soutenir l’égalité et les droits des femmes, rendez-vous à la Cité Audacieuse.

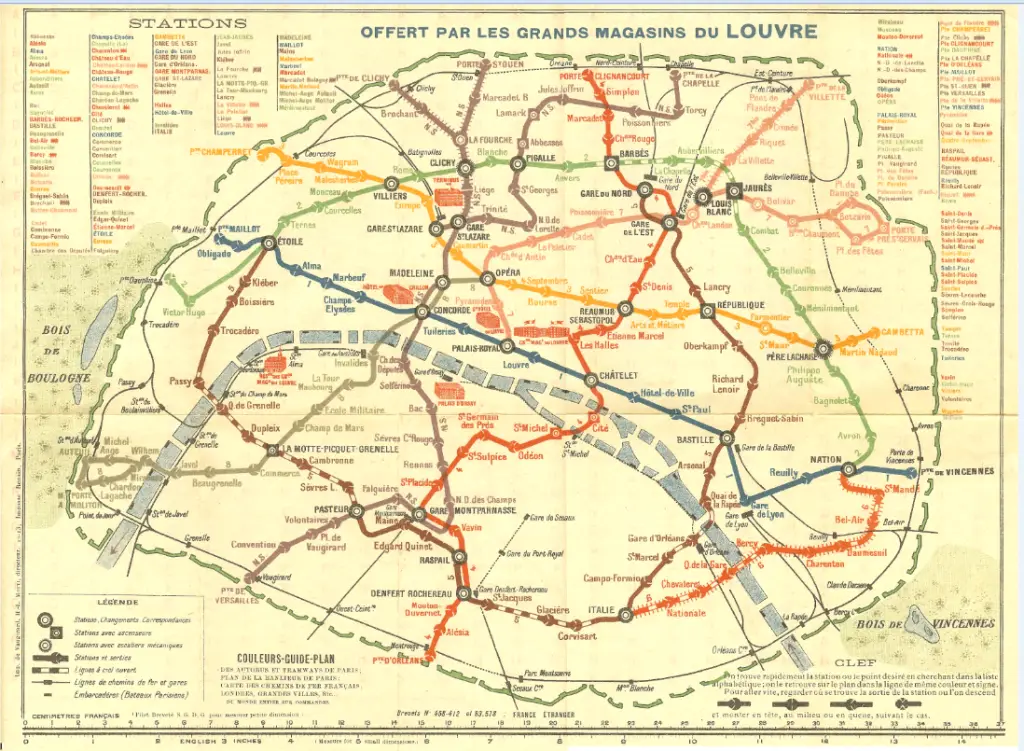

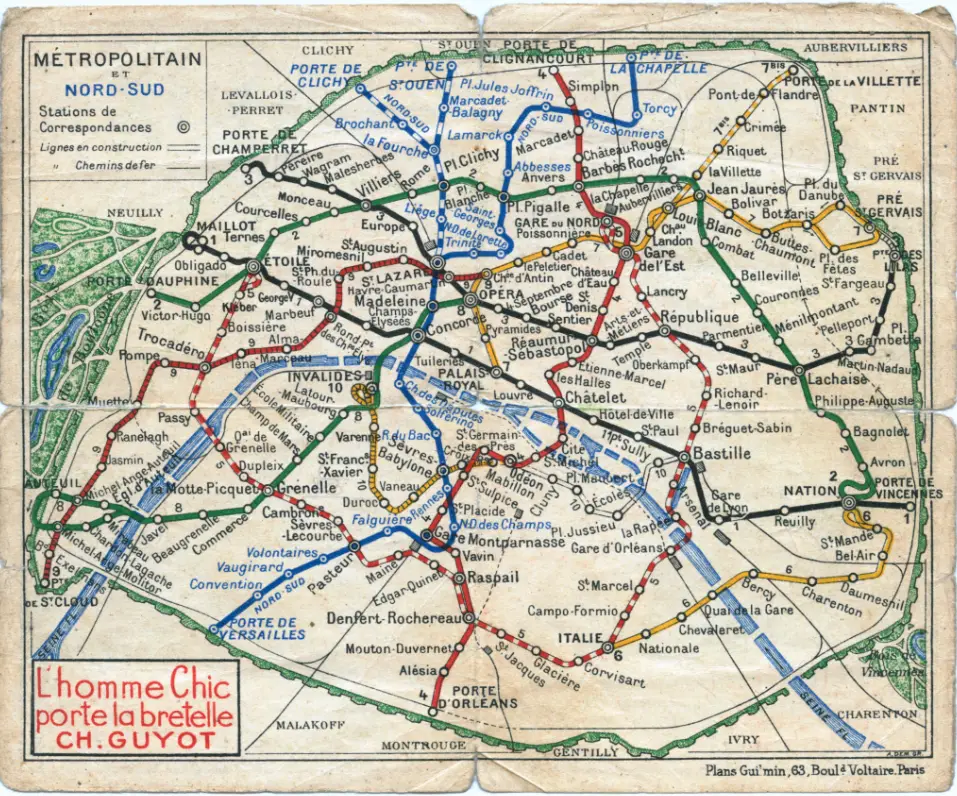

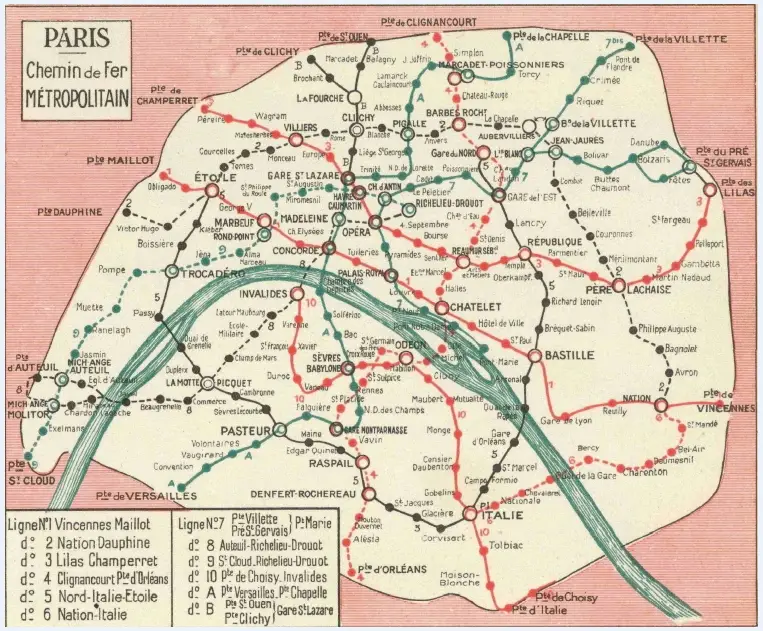

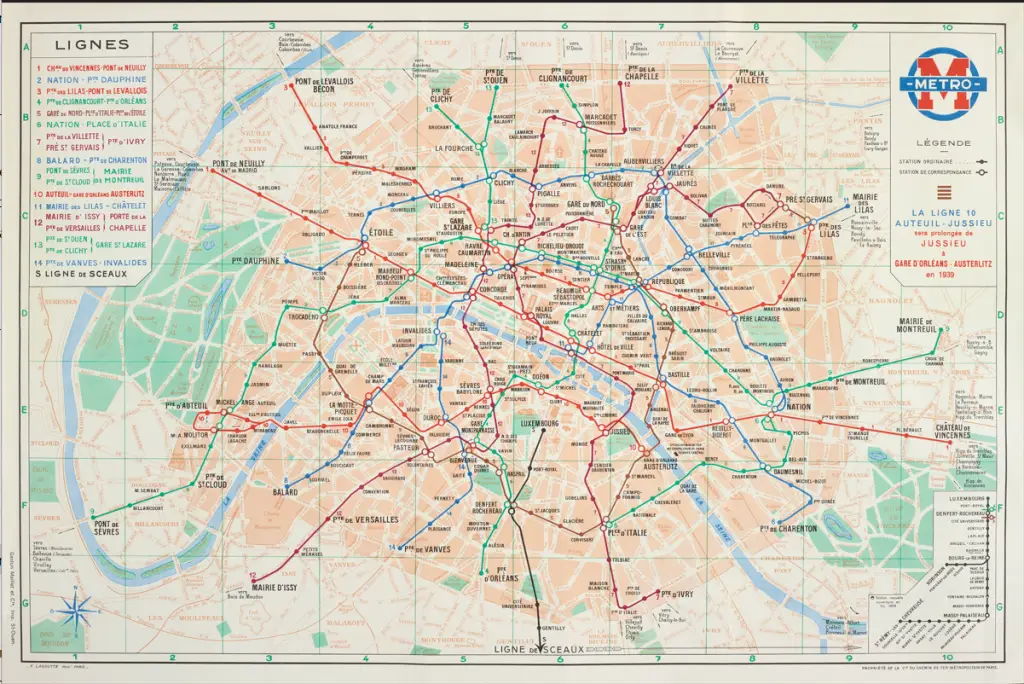

La ligne 10 du métro célèbre ses 100 ans d’existence. Mise en service le 30 décembre 1923, elle desservait à l’époque les stations Invalides et Croix-Rouge, une station aujourd’hui disparue. Elle a ensuite été prolongée progressivement jusqu’à Jussieu.

À l’époque, la ligne a alors vocation à être doublée d’un service dit « circulaire », se superposant à l’exploitation des lignes 7, 8 et 10 du métro. Le projet est abandonné, mais une partie des infrastructures est quand même construite.

La ligne 10 atteint Odéon en 1926. À partir du 15 février 1930, elle poursuit sa progression vers l’est. Mais à Maubert-Mutualité, elle bifurque alors provisoirement sur les futures voies de la ligne 7. De place Monge à Place d’Italie, puis Porte de Choisy le 7 mars suivant.

Une fois achevée la traversée sous-fluviale Sully-Morland-Jussieu, la ligne 10 rend le 26 avril 1931 ses voies à la ligne 7 pour rejoindre alors son terminus Jussieu.

Ce premier tracé de la ligne 10 ne répond pas aux attentes des voyageurs, le trafic reste alors très faible. Un profond remaniement des lignes 8, 10 et ancienne ligne 4 (aujourd’hui partie sud de l’actuelle ligne 13) est décidé. La ligne 10 devient alors une nouvelle transversale joignant les deux sections Auteuil – La Motte-Piquet-Grenelle (exploitée jusqu’alors par la ligne 8) et Duroc-Jussieu avec la construction d’une liaison entre les stations La Motte-Piquet-Grenelle et Duroc.

La ligne 8 abandonne ainsi son extrémité ouest et est prolongée à Balard. Le tronçon Invalides-Duroc, quant à lui, rejoint l’ancienne ligne 4 (aujourd’hui partie sud de l’actuelle ligne 13).

L’ensemble des remaniements des trois lignes est opéré en une seule fois, dans la nuit du 26 au 27 juillet 1937. La nouvelle ligne 10 prend ainsi corps le 29 juillet 1937. Le prolongement à Gare d’Austerlitz intervient début 1939, la guerre laissant en sommeil une extension à Gare de Lyon. Il faut attendre le début des années 80 pour compléter la desserte de Boulogne.

Aujourd’hui, la ligne 10 a trouvé sa place sur le réseau RATP. La ligne de 23 kilomètres, qui relie la gare d’Austerlitz à Boulogne, comporte 23 stations. 450 agents y travaillent chaque jour. Et elle accueille en moyenne 40 millions de voyageurs chaque année. Pas mal pour une ligne centenaire non ?

Pour aller plus loin > Dans les coulisses de la RATP : qui sont les voix de la régie ?

Benjamin Lacombe est auteur et illustrateur. Dès la fin de ses études d’art à Paris, il signe son premier livre jeunesse, “Cerise Griotte”. Ce projet de fin d’études tape dans l’œil des éditeurs. Le livre sort finalement aux éditions du Seuil en 2006, puis aux éditions américaines Walker Book.

“Cerise Griotte” est alors considéré par le magazine “Time” comme l’un des meilleurs livres jeunesse de 2007 aux États-Unis. À ce moment-là, Benjamin Lacombe est à peine âgé de 20 ans.

Le style de Benjamin Lacombe est empreint de poésie. Ses personnages, bien souvent liés à l’univers fantastique, ont de grands yeux. L’artiste joue avec les contrastes, comme pour souligner leur aspect à la fois étrange et merveilleux. “Je m’intéresse beaucoup aux personnages à la marge. Pas forcément les “mal-aimés”, mais ceux qui sont incompris et tentent de trouver leur place dans le monde. Je pense qu’on peut tous s’identifier à ça, car c’est quelque chose que l’on ressent tous au moins une fois”, confie-t-il lors de sa dernière exposition à la Galerie Maghen, à Paris, en janvier 2024.

Benjamin Lacombe aime aussi raconter des histoires de femmes. Son dernier ouvrage, “Histoire de femmes samurai” (éd. Oxymore), met en avant les destins héroïques de femmes guerrières japonaises oubliées par l’histoire.

“Il y a toujours eu des femmes qui se sont battues pour leurs droits, mais leur histoire a trop souvent été effacée par les hommes. En ce qui concerne les femmes samuraï, ce sont des destins incroyables. Elles ont été très courageuses, car elles vivaient dans une société japonaise particulièrement patriarcale. C’est en cherchant des informations sur ces femmes que j’ai constaté l’absence totale d’ouvrages qui leur sont consacrés. J’ai dû effectuer des recherches pendant des années avec l’auteur Sébastien Pérez pour publier ce livre.”

Il y a quelques années Guillaume de Murard et Matthieu Babinet décident de créer une entreprise qui mette en avant les produits français. C’est la naissance de Picto, des sandwiches artisanaux made in France.

« Les gens pressés ont le droit de bien manger; » Partant de ce constat, Guillaume de Murard et Matthieu Babinet, deux jeunes entrepreneurs venus du Poitou décident de créer une enseigne aux valeurs bien ancrées. Tous deux amateurs des produits de la ferme, ils souhaitent mettre en avant le terroir, mais aussi leur région. Naît alors Picto. Le choix de ce nom ne doit rien au hasard. Il fait référence à la tribu des Pictaves, les ancêtres des habitants de Poitiers.

«!– /wp:paragraph –>

Présente à Paris et en proche banlieue, l’enseigne prépare des sandwiches à la minute, avec des ingrédients sélectionnés avec soin. « Nous créons des partenariats avec des producteurs que nous sélectionnons pour leur savoir-faire artisanal, leur respect pour la nature et leur ancrage dans leur terroir », expliquent fièrement les deux fondateurs.

D’ailleurs, les producteurs sont ici mis en avant, leurs valeurs aussi. C’est d’ailleurs cela qui fait en partie venir les gourmands et les salariés de l’entreprise. Cette dernière affiche également des valeurs sociales également, certains de leurs plus fidèles collaborateurs étant en situation de handicap.

C’est testé et surtout approuvé par AirZen Radio. Direction la banlieue parisienne, plus exactement la Seine-Saint-Denis. À quelques pas à peine du canal de l’Ourcq, à Pantin, se trouve un lieu unique : La Butinerie. Ce tiers lieu a ouvert ses portes en 2022. Pourtant, son histoire a débuté bien avant. Les fondations ont été jetées en 2017. À cette époque, rien n’existait, sauf l’idée sur le papier. Une idée portée par plusieurs acteurs de la transition écologique et solidaire à Pantin. Parmi eux, l’association Ecobul. Il faut attendre 2020 pour que la coopérative soit officiellement créée. Et 2021 pour le local et les premiers salariés.

Aujourd’hui, la Maison des alternatives alimentaires regroupe cinq espaces en son sein. Une cantine, une cuisine, un café, mais aussi un magasin Biocoop et un jardin partagé. Le plus de la Butinerie réside dans son esprit participatif, son côté chaleureux et surtout convivial. Avec l’impression d’être comme à la maison. Sur place, vous pourrez trouver tous les jours des produits frais et de saison préparés avec amour. Les invendus du magasin sont ainsi revalorisés au lieu d’être jetés. Vous pouvez venir les préparer lors d’un atelier cuisine. Et les déguster ensuite, sur place dans la cantine ou à emporter. Le tout au prix que vous souhaitez. En effet, aucun prix n’est affiché. Les clients sont ainsi libres de payer ce qu’ils veulent.

Nous avons eu la chance de participer à un atelier de cuisine participatif, animé ce jour-là par Yanis un bénévole. L’occasion de préparer un repas complet pour une vingtaine de personnes et de le déguster après à la cantine. Testé et approuvé !

Pour aller plus loin > Ils lancent une appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Depuis avril 2023, le marché de Rungis à côté de Paris, s’est doté d’une solution bas carbone pour composter ses déchets alimentaires. Grâce à un composteur électromécanique, les déchets sont valorisés en compost et ensuite redistribués à un maraîcher à quelques kilomètres. Cette machine a été fournie par l’entreprise française Upcycle. Née en 2011, cette entreprise s’occupait à l’origine de transformer le marc de café en champignon. Rapidement, elle s’est rendu compte de l’intérêt du compostage et de la nécessité de préserver la santé des sols. Upcycle s’est ainsi tournée vers la matière organique des déchets alimentaires et a développé des solutions pour la valoriser. Maëlle Joulin est directrice marketing et communication à Upcycle. Elle rappelle que l’action consistant à préserver la santé des sols est un élément de réponse immédiat, concret et tangible pour maintenir une planète vivable.

Pour Maëlle, le projet de Rungis rassemble d’ailleurs les grandes ambitions d’Upcycle. Côté écologie, le composteur électromécanique transforme les déchets alimentaires du marché en compost. Cette machine émet peu de gaz à effets de serre et le bilan carbone est excellent. Même les cagettes en bois sont valorisées pour assurer un compost de bonne qualité. Ce projet s’inscrit également dans une démarche sociale avec la participation d’une entreprise d’insertion. Des personnes en insertion professionnelle gèrent en effet cette petite plateforme de compostage. Ils récupèrent les invendus, les trient et redistribuent les fruits et légumes encore consommables à des actions solidaires. Enfin, le composteur électromécanique permet de faire des économies. Rungis est devenu le maître des coûts de gestion de ces déchets alimentaires, répondant ainsi aux enjeux de société. Maëlle conclut que ces solutions bas carbone sont toutes adaptées aux capacités d’engagements des professionnels.

Au 4 Rue Popincourt, dans le XIe arrondissement de Paris, apparaît sur une devanture blanche en lettres bleues Déjà Bu ? Une question qui sonne comme une invitation. Mais à quoi ? Eh bien, à faire l’expérience du sans alcool.

En effet, Sarah Missaoui a ouvert, en février 2023, cette cave qui commercialise des boissons non alcoolisées. Cela signifie que leur teneur en alcool ne dépasse pas les 1,2 degré décrétés par la loi française. La cheffe d’entreprise a souhaité aller plus loin. « Les produits sont ici certifiés 0,0 % d’alcool. Et je tiens aussi à mettre en avant les produits français. 99 % des produits de la cave sont en effet fabriqués en France. Il y en a ici une petite soixantaine. Finalement, ce n’est pas tant que ça puisqu’il y a au moins 500 références sur le marché », explique-t-elle.

Gin, spiritueux, vins, pétillants, sirops, jus, bières… sont disponibles à l’achat et pour consommer sur place. Car en plus d’être une boutique, Déjà bu ? se démarque en disposant d’une partie bar. Son idée : faire de Déjà bu ? un lieu de partage et conviviale autour du sans alcool, dans lequel sont organisés des dégustations gratuites et des ateliers de mixologie.

C’est un événement qui a conduit Sarah Missaoui, journaliste de formation, à s’intéresser à ce marché et à se lancer dans l’entrepreneuriat. « Je me suis prise de passion après avoir bu un Gin Tonic sans alcool. Ça a été une révélation pour moi, dit-elle avec le sourire. J’ai trouvé ça formidable. J’ai cherché où je pouvais en acheter et ce n’était pas facile. J’ai donc mené une enquête journalistique en me disant “Ok, ça pourrait faire un documentaire assez sympa”. Et cette enquête s’est transformée en étude de marché, puis en business plan, puis en Déjà bu ? Tout ça a commencé en juin 2022. »

La cheffe d’entreprise avait une certaine appréhension avant de se lancer à cause de « la culture de l’alcool, très ancrée en France ». Finalement, l’engouement est là. “J’ai vraiment tous types de personnes, dont certaines auxquelles je n’aurais pas du tout pensées comme celles allergiques à l’alcool, explique Sarah Missaoui. Il y a aussi des clients qui n’aiment pas ça, qui n’en boivent pas pour des questions de religion, les femmes enceintes. Il y a aussi des personnes qui sont sous traitement, des personnes âgées. Des sommeliers sont aussi passés par ici ou des addictologues parce que les alcooliques se retrouvent avec un choix de boissons très restreint.”

Cette diversité de produits disponibles à Déjà bu? a notamment attiré James, un habitant du quartier devenu un habitué. Il ne consomme plus d’alcool. «. Je n’arrivais plus à être productif », confie-t-il. Désormais, sa boisson favorite est le jus de gingembre.

À côté, Marie, elle, achète un vin désalcoolisé : « C’est une première pour moi. Je ne m’attends pas à ce que ce soit comme du vin, mais à vivre une expérience suffisamment intéressante. » Elle explique d’où vient son intérêt pour ce mode de consommation : « Cette année, toute notre bande d’amis a fêté ses 50 ans. Je me suis dit au bout d’un énième anniversaire, après avoir bu tous ces verres d’alcool, qu’il fallait que je fasse une pause. Je me rends compte que ça ne me manque pas tellement. »

De son côté, c’est sur les réseaux sociaux que Christavie à connu Déjà bu ? Elle est venue ce jour avec son mari et leur fils, pour des raisons nutritionnels “et surtout avoir des vins et des champagnes raffinés sans alcool, c’est surprenant ».

Le marché du sans alcool est actuellement en plein essor. En 2022, la France a d’ailleurs compté sont plus fort taux de nouveaux consommateurs de boissons non alcoolisées, avec une augmentation de 25 % cette année-là, selon l’institut d’études britannique IWSR.