EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

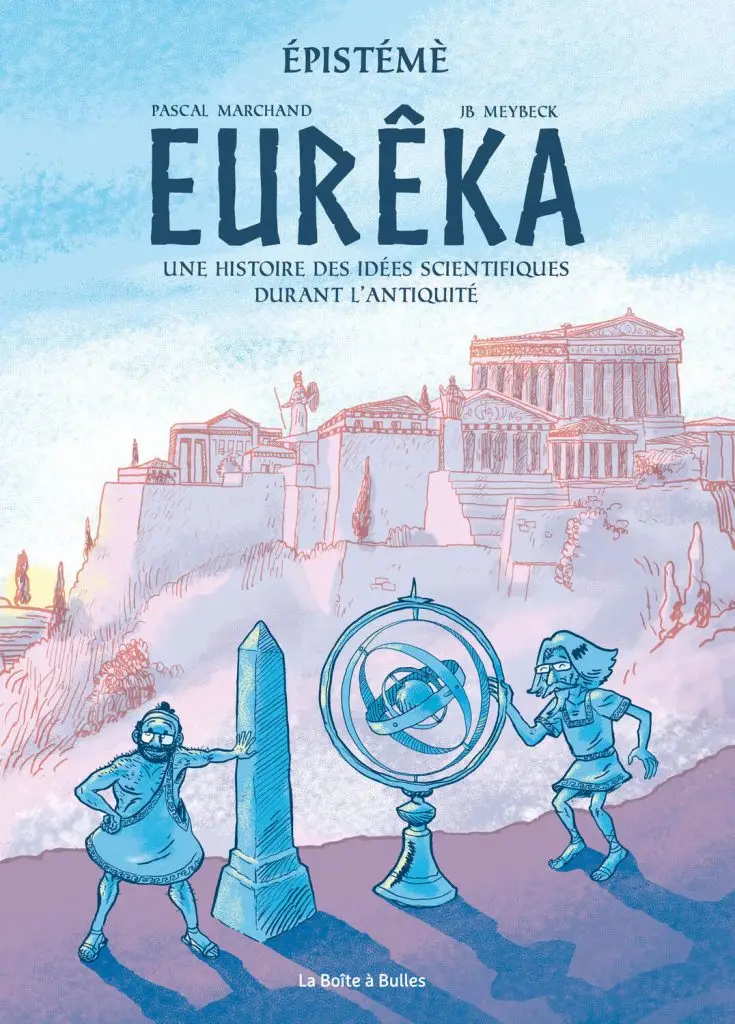

“Eurêka” (éditions La boîte à bulles) est la dernière création du professeur Pascal Marchand, de Toulouse. Cette BD promet une aventure captivante à travers les pages illustrées par Jean Benoît MeyBeck, pour mieux comprendre la naissance et l’évolution de ces concepts fondamentaux.

Le livre propose une plongée dans l’Antiquité à la rencontre de Thalès, Pythagore, Ptolémée. Là où l’histoire scientifique a pris racines. Pascal Marchand a ici réussi à créer une bande dessinée éducative et divertissante qui explore l’évolution de la science de manière inédite. “Eurêka” est le premier tome d’une série dédiée à l’univers scientifique, récemment dévoilée par Le talentueux professeur toulousain. Qui aurait par exemple pensé qu’une bande dessinée pourrait ramener à l’époque où le théorème de Pythagore était à l’honneur ?

Pascal Marchand, passionné d’histoire des sciences, a uni ses forces au talentueux dessinateur Jean-Benoît Meybeck pour donner vie à “eurêka” à Toulouse. Cette collaboration unique a permis de partager la culture scientifique de Pascal Marchand de manière ludique et humoristique.

Fort de plus de 30 ans d’enseignement de la culture scientifique et de l’histoire des idées à l’IUT de Toulouse, Pascal Marchand a conçu un programme englobant une vaste période, qui s’étend de l’Antiquité grecque jusqu’au XXe siècle. L’idée de créer cette bande dessinée a émergé lors des confinements liés à la crise du Covid-19. Le professeur a alors cherché à rendre ses cours plus captivants en les illustrant. Ainsi est née l’idée de créer une BD qui transcende les barrières de l’enseignement traditionnel.

La bande dessinée “Eurêka” explore la vie des grands génies qui ont marqué l’histoire des sciences. Les deux personnages principaux, inspirés en partie de Pascal Marchand et de Jean-Benoît Meybeck, se lancent dans une quête passionnante.

Au fil des pages, la BD part à la rencontre de figures emblématiques comme Pythagore, Platon et Ptolémée. Au-delà des théories scientifiques, elle dévoile les histoires humaines qui se cachent derrière ces noms illustres. Pascal Marchand souhaite ainsi que les lecteurs réalisent que ces génies étaient des êtres humains avec leurs propres récits.

Le premier tome de “Eurêka” aborde des thèmes tels que l’univers, la géométrie et la médecine. L’objectif est de promouvoir l’esprit critique. La bande dessinée s’adresse à un public large, au-delà des spécialistes. Pascal Marchand souligne que la BD ne fournit pas de réponses toutes faites, mais vise à stimuler la curiosité et inciter les gens à approfondir leurs connaissances.

“Eurêka” est le premier tome de la série en cinq volumes “Épistémè”.

Une étude internationale de la Western Sydney University et l’INRAE publiée dans “Science Advances” dresse un tableau plus optimiste que prévu pour la planète. En effet, une modélisation écologique plus réaliste suggère les choses différemment. Les plantes seraient capables de capter davantage de CO2 rejeté par l’activité humaine dans l’atmosphère que prévu.

Les chercheurs insistent d’ailleurs sur le fait que ces conclusions ne devraient pas inciter les gouvernements à relâcher leurs efforts pour réduire les émissions de carbone. Planter des arbres et préserver la végétation est en effet essentiel, mais cela ne constitue pas une solution miraculeuse, selon les experts.

La photosynthèse, processus vital par lequel les plantes transforment le CO2 en sucres grâce à l’énergie solaire, est au cœur de cette étude. Cette “fixation” du carbone contribue à atténuer les effets du changement climatique en réduisant la quantité de carbone dans l’atmosphère.

L’étude s’est appuyée sur un modèle climatique sophistiqué. Elle a pris en compte des aspects cruciaux de la physiologie végétale souvent négligés. Les chercheurs ont testé différentes versions du modèle. Et ont ainsi dévoilé des résultats qui soulignent l’importance d’une approche plus complexe pour prédire l’absorption du carbone par les plantes.

Les chercheurs ont intégré des mécanismes physiologiques critiques à la photosynthèse dans leur modèle, tels que l’efficacité du déplacement du CO2 à l’intérieur de la feuille. Ou encore l’adaptation des plantes aux changements de température. Mais aussi à la distribution économique des éléments nutritifs dans leur couvert. Ces éléments ont joué un rôle décisif dans les résultats obtenus.

Les modèles plus complexes, reflétant mieux notre compréhension de la physiologie végétale, prévoient une augmentation plus soutenue de l’absorption du carbone par les plantes à l’échelle mondiale. Ces résultats, bien que clairs, suscitent des interrogations sur la pérennité de cet effet positif dans le contexte des changements climatiques futurs.

Malgré ces avancées, l’étude souligne l’incertitude quant à la réaction future de la végétation face à des conditions climatiques différentes de celles observées aujourd’hui. Les variations de concentration de CO2, de températures et de pluviométrie pourraient altérer significativement la capacité des écosystèmes terrestres à absorber le carbone.

Matthias Cuntz de l’INRAE Nancy nous parle de cette nouvelle compréhension de l’environnement.

Des chercheurs de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et du CEA viennent de percer une partie des secrets de la reproduction végétale. Cette nouvelle permettra dans un futur proche d’adapter les plantes aux difficultés de leur environnement et notamment la sécheresse.

Le cœur de l’étude se penche sur le complexe synaptonémal, une machine clé pour la méiose (division de la cellule). Ce complexe est composé de protéines interconnectées avec les chromosomes. Jusqu’à présent, toutes les protéines contribuant à la construction de ce complexe étaient des énigmes à résoudre. Mais…

Les chercheurs ont utilisé des approches innovantes, telles que l’intelligence artificielle et la microscopie à haute résolution. Ils ont ainsi pu identifier deux nouvelles protéines du complexe synaptonémal. Ces protéines se révèlent être des acteurs clés dans le déroulement de la méiose.

Lorsque ces deux protéines sont absentes, l’architecture du complexe synaptonémal est perturbée, ce qui entrave le bon fonctionnement des échanges entre les chromosomes et la transmission aux gamètes. Cette découverte ouvre donc la voie à des applications pratiques, pour améliorer la résistance des plantes.

Comprendre comment ces protéines influencent la méiose offre des pistes pour améliorer la création de nouvelles variétés de plantes. L’objectif est de développer des plantes résistantes aux maladies, mais également capables de prospérer dans des conditions environnementales difficiles. Cela devrait permettre aussi d’augmenter les rendements.

La particularité de cette avancée réside dans le fait que les deux protéines nouvellement découvertes sont présentes dans la plupart des plantes à fleurs. Cette universalité ouvre la voie à des applications généralisées, offrant la possibilité d’appliquer ces découvertes à diverses espèces végétales.

Cette avancée suscite des questions éthiques. La possibilité de modifier génétiquement les plantes pour améliorer leurs caractéristiques soulève des préoccupations. Cependant, à l’heure où notre planète fait de plus en plus face à des épisodes répétés de sécheresse, se pose la question d’adapter la vie au changement climatique.

Au-delà de son impact sur la génétique des plantes, cette recherche ouvre la voie à une collaboration plus étroite entre la recherche fondamentale sur la reproduction végétale et les applications pratiques dans l’agriculture et l’horticulture. Comprendre les mécanismes moléculaires offre des approches plus ciblées qui pourraient servir dans l’agriculture, et même éviter l’utilisation de produits chimiques et pesticides.

Les chercheurs envisagent déjà les prochaines étapes de leur exploration. Ils espèrent que ces découvertes serviront de base solide pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire et à l’adaptation des cultures aux changements climatiques.

Xavier Floquet découvert et pratiqué la méditation pour lutter contre son stress. Elle a transformé de manière équivoque son quotidien, son sommeil, sa santé et sa productivité au travail. Dans “Les Superpouvoirs de la méditation”, paru chez Dunod, il partage la méthode qui va transformer notre vie, pour prendre conscience de l’instant présent.

La méditation a fait ses preuves en tant que remède naturel pour de nombreuses affections physiques et mentales. Les études scientifiques abondent, démontrant ses nombreux bienfaits. Réduction du stress, diminution de la pression artérielle, amélioration de la qualité du sommeil, concentration… La méditation est un catalyseur de la libération d’endorphines, les hormones du bonheur. Ces molécules agissent comme des antidépresseurs naturels, procurant une sensation de bien-être durable.

Les bienfaits physiologiques de la méditation sont également corroborés par des découvertes en neurosciences. Des études d’imagerie cérébrale ont ainsi montré que la méditation favorise l’augmentation de la matière grise dans des zones clés du cerveau liées à la mémoire. Mais également à l’attention et à la gestion du stress.

Dans un monde professionnel en perpétuel mouvement, la méditation apparait comme une stratégie incontournable pour améliorer la productivité et la créativité. Les entreprises les plus innovantes intègrent d’ailleurs désormais la méditation dans leurs pratiques. Elles reconnaissant ainsi ses avantages pour les salariés et, par extension, pour la performance globale de l’entreprise.

Des études menées dans des environnements de travail révèlent une diminution significative du taux de stress, d’absentéisme lorsque la méditation est pratiquée. Une augmentation de la satisfaction au travail parmi ceux qui intègrent la méditation dans leur routine quotidienne est également notée.

L’un des superpouvoirs majeurs de la méditation réside en sa capacité à cultiver la résilience émotionnelle. Face aux défis et aux turbulences de la vie, elle offre un refuge intérieur. Elle permet ainsi de développer une stabilité émotionnelle et une perspective plus positive. Les adeptes de la méditation rapportent souvent une amélioration de leur capacité à gérer le stress familial, les relations interpersonnelles et les changements inévitables de la vie.

La méditation n’est plus réservée à une élite spirituelle. Elle est une ressource accessible à tous, une clé pour déverrouiller notre plein potentiel. À travers une pratique régulière, chacun peut découvrir les superpouvoirs insoupçonnés qui résident en lui, prêts à être révélés par la magie tranquille de la méditation.

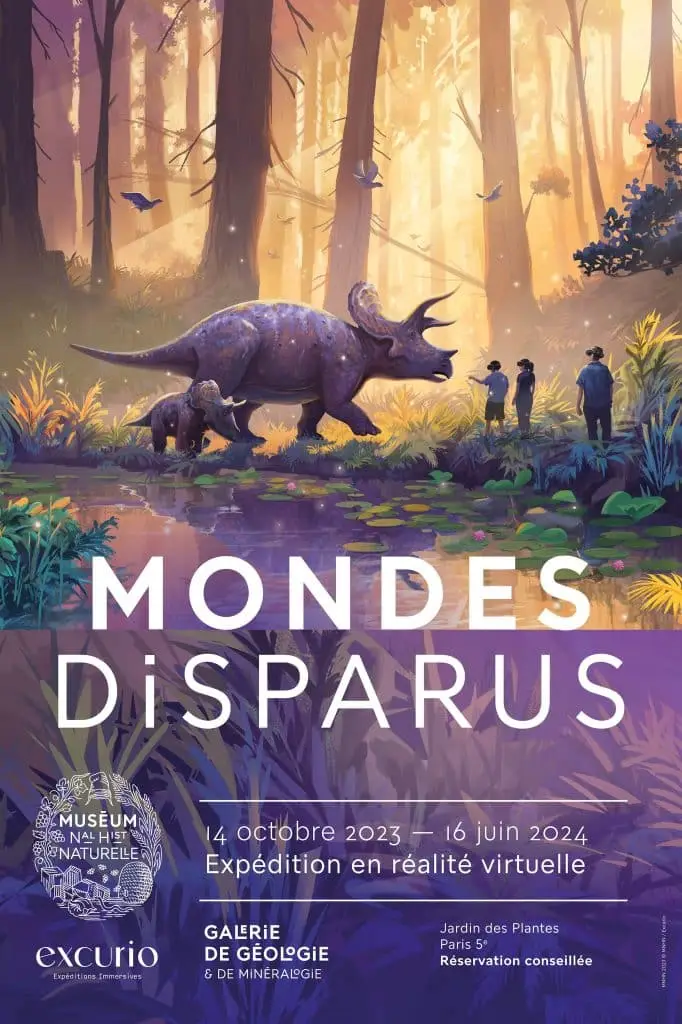

C’est comme faire un voyage temporel. Vous allez plonger au cœur des mondes disparus, et de l’histoire du vivant sur Terre. Depuis le 14 octobre, le Muséum national d’Histoire naturelle propose aux visiteurs une épopée immersive au fil de 3,5 milliards d’années à l’occasion de l’exposition “Mondes disparus”. Grâce aux avancées technologiques ingénieuses et l’implication du comité scientifique du Muséum, le public va ici vivre une expérience hors du commun.

“Mondes disparus” s’inscrit dans la lignée des triomphes d’Excurio, qui propose des expéditions immersives captivantes comme “Éternelle Notre-Dame” et “L’Horizon de Khéops”. En cohérence avec l’approche novatrice du Muséum, cette nouvelle aventure promet une plongée sans précédent dans l’histoire de notre planète et de la vie qui la peuple.

Les chiffres de cette entreprise colossale témoignent de l’ampleur du projet. Trente scientifiques du Muséum et une illustratrice scientifique ont contribué à la conception de l’exposition. Tandis qu’une équipe de 40 experts côté Emissive a œuvré à la production. En 45 minutes, les participants vont traverser plus de 3,5 milliards d’années, découvrir plus d’une centaine de végétaux et d’espèces animales dans une exploration de plus de 2000 m² de paysages.

Raconter l’histoire du vivant en 45 minutes semble un défi insurmontable. Cependant, “Mondes disparus” relève ce défi avec un programme vivant. En effet, chaque petite histoire contribue à narrer la grande histoire. Les paléo-paysages, soigneusement choisis à travers le monde pour leurs gisements authentiques, offrent ici un aperçu unique de l’évolution du vivant.

En tant que coproducteur, le Muséum apporte une expertise scientifique indispensable à “Mondes disparus”. Depuis le début du projet, des paléontologues, paléobotanistes et spécialistes en évolution collaborent ainsi étroitement. Le parcours se montre ainsi à la fois onirique, sensible, humoristique, juste, et rigoureux. Les données les plus récentes, fruit de recherches pointues, constituent la base de cette expérience. Chaque interprétation est en effet validée en étroite collaboration avec les chercheurs associés.

La nouvelle technologie immersive utilisée ici est appelée “freeroaming en colocalisation”. Elle offre une immersion collective inégalée. Les visiteurs, équipés de simples casques de réalité virtuelle, parcourent un vaste espace physique de 500 m². Cette technologie permet aussi à un grand nombre de personnes de vivre simultanément une expérience, qu’ils évolent en groupe ou accompagnés de guides virtuels.

Cette approche élimine les contraintes techniques. Et permet ainsi aux participants de s’immerger totalement dans l’émotion et les sensations partagées avec leurs proches. La détection précise des avatars ajoute une dimension de réalisme et d’interaction à cette odyssée temporelle.

Explications dans ce podcast, avec Stéphanie Targui, en charge des contenus numériques du Muséum national d’Histoire naturelle.

Pour partir à la chasse aux fake news, l’Inserm a décidé de sensibiliser le grand public sur la santé. Et pour ce faire, il a transformé des faux remèdes miracles en produits “faux mais réalistes”. Le but est d’interpeller le public pour le faire réagir face aux fake news sur la santé.

La première étape de cette campagne consiste à créer de faux produits aux promesses extraordinaires, similaires à ceux vantés sur les réseaux sociaux. Ces “faux produits” incluent le Revigorator, une crème pour des articulations bien huilées. Le Maigrizer, une boisson promettant une perte de poids rapide. Et le Bye-bye dépress’, un jus censé donner le moral. Ces produits fictifs, présentés de manière colorée et farfelue, sont positionnés dans un distributeur d’une gare parisienne pour susciter la réaction des passants.

Le spot publicitaire, diffusé sur diverses chaînes et plateformes en ligne, met en lumière la nature exagérée de ces produits. Leur design captivant et les descriptions absurdes mais réalistes de leurs formules visent à attirer l’attention du public sur les solutions miracles qui pullulent dans le monde numérique.

L’objectif sous-jacent de cette campagne est de sensibiliser le public aux dangers des informations trompeuses sur la santé. En s’appuyant sur des réactions réelles recueillies dans la gare parisienne, l’Inserm espère démontrer l’importance de se tourner vers des sources scientifiques fiables plutôt que de tomber dans le piège des remèdes miracles en ligne.

Au-delà de la campagne, l’Inserm souhaite rappeler son rôle en tant que source d’information scientifique fiable. En encourageant le public à consulter son site Internet pour des informations sur la santé, l’Inserm renforce son engagement à fournir des données précises et vérifiées.

Cette campagne s’inscrit dans la lignée des efforts continus de l’Inserm depuis 2018 pour contrer les fausses informations en santé. La série “Canal Détox“, des vidéos scientifiques pédagogiques, et la publication de textes informatifs ont élargi le champ d’action de l’Inserm face aux défis de la désinformation, en particulier pendant la pandémie de Covid-19.

Alors que les fausses informations en santé se propagent sur les réseaux sociaux, l’Inserm s’engage à fournir une information scientifique fiable pour renforcer la perception de l’utilité de la recherche au service du progrès médical et de la société.

LuneXplorer est une aventure spatiale inclusive à la Cité de l’Espace. Cette expérience se distingue par son caractère immersif et son engagement pour l’inclusion. Elle est en effet accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Certaines cabines sont spécialement conçues pour permettre à ceux qui ont un handicap physique de vivre pleinement l’expérience. Des explications en braille sont intégrées pour offrir aux personnes souffrant de déficience visuelle une expérience tout aussi enrichissante.

La Cité de l’Espace s’engage en effet à rendre la culture spatiale accessible à tous. Avec 423 000 visiteurs en 2022, elle s’impose comme le site européen de référence en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique.

Le parcours du LuneXplorer se déroule en quatre étapes captivantes. Il propose aux visiteurs une explication approfondie des enjeux actuels de l’exploration lunaire. L’immersion est totale, depuis le hall de préparation jusqu’à la salle de briefing. Les visiteurs montent finalement à bord d’une capsule spatiale pour le décollage et l’alunissage. Chaque étape est conçue pour immerger les participants dans le quotidien d’un astronaute.

Zone 1 – Préparation : découverte des missions lunaires passées et présentes. Les visiteurs se familiarisent avec les éléments essentiels d’une mission vers la Lune.

Zone 2 – Briefing : les visiteurs, répartis en équipages, reçoivent des instructions directes des astronautes de l’ESA. Thomas Pesquet s’adresse à eux pour les préparer à leur “mission vers la Lune”.

Zone 3 – Mission : à bord de la capsule spatiale, les astronautes en herbe vivent une expérience sensorielle intense. Ils ressentent les phases du voyage vers la Lune, de l’accélération à l’alunissage.

Zone 4 – Débriefing : après le retour sur Terre, les participants partagent leurs données de mission, leurs sensations et sont informés des futures missions lunaires.

À l’heure où les grandes agences spatiales, telles que la NASA et l’ESA, se préparent à envoyer de nouveaux astronautes sur la Lune, LuneXplorer se positionne comme une opportunité unique de comprendre et vivre ces prochaines étapes cruciales de l’exploration spatiale.

En complément de LuneXplorer, l’exposition “Lune-Épisode II” permet aux visiteurs de découvrir comment les astronautes vont vivre et travailler sur la Lune dans les décennies à venir.

Au-delà d’être une expérience unique en Europe, cette exposition incarne un pas de plus vers une démocratisation de l’espace. En permettant à chacun de devenir astronaute, LuneXplorer ouvre une fenêtre sur l’avenir, où l’espace est une aventure partagée par tous.

Prévention des risques, assistance dans le domaine médical, réduction de la pénibilité physique, prise en charge des tâches dangereuses : les robots et « cobots » sont voués à améliorer la qualité de vie des hommes sur Terre. Ces derniers, qui sont des robots collaboratifs, doivent en particulier nous permettre de mieux vivre et mieux travailler.

Les cobots offrent par exemple une assistance précieuse dans la réalisation de tâches dangereuses, que ce soit dans les domaines de l’industrie ou de la construction. Leur capacité à prendre en charge des activités à haut risque réduit les accidents et protège la vie des travailleurs.

Les tâches physiquement exigeantes peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme. Les cobots soulagent les travailleurs de ces charges lourdes, réduisant ainsi les risques de blessures et de problèmes de santé liés au travail. Cela contribue à maintenir la santé et la qualité de vie des employés.

C’est notamment le cas du Talos, un robot développé par le LAAS du CNRS. Cet exemple de cobot avancé promet d’apporter des améliorations significatives dans divers domaines, grâce à sa polyvalence et sa capacité à travailler en étroite collaboration avec les humains.

Les cobots sont l’avenir de la robotique, et leur adoption croissante pourrait bien renforcer leur impact positif sur notre vie quotidienne.

Dans le domaine de la santé, les cobots ont un rôle crucial à jouer. Ils peuvent assister les chirurgiens dans des opérations délicates, fournir une thérapie de réadaptation aux patients et aider les personnes âgées ou handicapées dans leur vie quotidienne. Les cobots améliorent ainsi la qualité de vie des patients et des professionnels de la santé, sans remplacer le rôle essentiel de l’homme, mais plutôt en lui apportant une assistance.

En période de pandémies, les cobots peuvent également être utilisés pour effectuer des tâches de nettoyage et de désinfection. Ils peuvent ainsi réduire la propagation de maladies infectieuses, contribuant à la sécurité et à la santé de la population en général.

Lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, les robots ont joué un rôle crucial en intervenant dans des zones hautement radioactives, là où l’accès humain était extrêmement dangereux. Les robots spécialement conçus pour résister aux radiations ont été déployés pour effectuer des tâches telles que l’inspection des réacteurs endommagés, mais aussi la recherche de fuites de liquides radioactifs, ou encore la cartographie de zones à risque. Leur contribution a permis de recueillir des données essentielles pour évaluer la situation et entreprendre des actions correctives, tout en minimisant l’exposition des travailleurs aux radiations nocives.

“Va Savoir ?!”, c’est le nom du tout premier festival de sciences participatives. Il avait lieu à Montpellier du 27 au 29 octobre 2023. Imaginé par Instant Science, l’événement mettait en lumière la diversité des acteurs et des thèmes liés aux sciences participatives, tout en invitant le grand public à s’impliquer dans les programmes associés.

Face aux défis environnementaux et sanitaires actuels, de plus en plus de citoyens aspirent à devenir des acteurs du changement. Ils souhaitent participer activement aux transitions écologiques et solidaires, que ce soit en matière d’alimentation ou d’énergie. Et ce, à l’échelle de leur vie quotidienne. Dans le même temps, les chercheurs ressentent le besoin et la nécessité d’élargir leurs horizons ainsi que les données récoltées. La solution ? Les sciences participatives, qui constituent un bon moyen d’intégrer les citoyens et les acteurs économiques dans leurs travaux.

Le Festival “Va Savoir ?!” s’inscrit comme une réponse à ces aspirations. Il a pour ambition de favoriser des collaborations ouvertes et diversifiées. Le but est de mettre en avant un ensemble de projets existants dans les sciences participatives et d’encourager la création de nouveaux projets. Ce festival, porté par Instant Science et Artivistes-Atelier, bénéficie du soutien de la Région Occitanie.

La diversité des sciences participatives était au cœur de cet événement. Les visiteurs avaient l’opportunité de découvrir une variété de programmes de recherche, tout en s’amusant et en y contribuant. Amateur de sciences ou simple curieux, tout le monde peut participer à la recherche scientifique de demain. Les possibilités sont vastes. De l’observation du ciel à l’étude d’animaux tels que les hérissons, les loutres ou les escargots, en passant par l’exploration des abysses ou la création d’œuvres d’art avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Le Festival “Va Savoir ?!” vise également à créer des synergies entre les participants, qu’ils soient citoyens, chercheurs ou acteurs économiques. L’objectif est de favoriser l’émergence et la concrétisation de projets collaboratifs et aussi d’établir cet événement comme une référence pérenne en France dans le domaine des sciences participatives.

Le but principal est de réunir, d’année en année, toujours plus de citoyens contributeurs. Ce festival rassemble une quarantaine de programmes, à la fois locaux et nationaux, présentés sous forme de jeux, d’ateliers, de démonstrations, d’expositions et de conférences. Tous ces événements sont accessibles dès l’âge de quatre ans, et disponibles via des actions tout au long de l’année.

C’est l’acronyme donné pour une méthode qui fait désormais ses preuves dans de nombreux domaines de la santé. Cela signifie : Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle. Les études cliniques confirment l’efficacité médicale de ce type de thérapies depuis plus de 30 ans. La réalité virtuelle est en train de créer une révolution dans le domaine médical, au service d’une meilleure santé.

L’histoire de Pierre Gadéa, directeur général de C2CARE, est d’ailleurs liée à cette technologie. En effet, celui-ci a passé des dizaines d’années dans les hôpitaux, suite à sa maladie, la poliomyélite. Après de nombreuses opérations, il a eu envie de prendre soin des autres à son tour. D’où le mot « care » de l’entreprise C2CARE.

La réalité virtuelle plonge les patients dans des mondes virtuels immersifs. Cette immersion totale crée une échappatoire aux souffrances physiques et mentales. Les applications de réalité virtuelle sont en effet de plus en plus utilisées pour la gestion de la douleur. Des environnements apaisants et distrayants aident les patients à réduire leur perception de la douleur, limitant ainsi le besoin de médicaments.

La réalité virtuelle constitue également un outil puissant pour la rééducation motrice. Les patients peuvent réapprendre à bouger grâce à des programmes d’exercices interactifs qui rendent la rééducation plus engageante et efficace.

De plus, cette technologie est largement utilisée pour traiter les phobies. Les patients confrontent leurs peurs dans un environnement virtuel sûr et contrôlé, favorisant une désensibilisation progressive. Les environnements virtuels relaxants permettent aux patients de gérer le stress et l’anxiété. La méditation virtuelle et la thérapie d’exposition sont des outils précieux dans la lutte contre ces problèmes de santé mentale.

Par ailleurs, la réalité virtuelle est utilisée pour préparer les patients à la chirurgie. Ils peuvent explorer une reconstruction virtuelle de leur anatomie, ce qui réduit l’anxiété préopératoire.

De plus, la réalité virtuelle aide les patients à mieux tolérer les effets secondaires des traitements médicaux tels que la chimiothérapie. En se concentrant sur des expériences positives, elle atténue les effets indésirables.

Enfin, les patients atteints de lésions cérébrales ou de troubles cognitifs peuvent bénéficier d’une réhabilitation cognitive en réalité virtuelle. Les jeux et les exercices stimulent le cerveau de manière ludique.

La réalité virtuelle permet aux patients d’accéder à des soins de santé à distance. Les consultations virtuelles et la surveillance médicale améliorent l’accessibilité aux soins, en particulier dans les zones éloignées.

Enfin, la réalité virtuelle améliore considérablement la qualité de vie des patients en leur offrant des outils pour faire face à leurs problèmes de santé de manière plus active et engageante. Elle ouvre donc de nouvelles perspectives passionnantes dans le domaine de la santé. Elle révolutionne notamment la manière dont les patients sont traités et offre des bienfaits thérapeutiques remarquables qui changent des vies. Une étude de Klein et Borelle (2019) montre d’ailleurs que la Thérapie par Exposition à la Réalité Virtuelle enrichit l’art de la psychothérapie, au lieu de le remplacer. Elle réduit les coûts, les risques et le temps nécessaire.

Embarquement immédiat dans l’ATR-42 de SAFIRE, basé à Toulouse. Ce service a pour mission d’effectuer des expérimentations avec des scientifiques et du matériel embarqué, pour le compte du Centre national pour la recherche scientifique (CNRS), du Centre national d’études spatiales (CNES) et de Météo-France.

Créé en 2005, SAFIRE incarne l’alliance de l’excellence technologique avec l’expertise humaine. Son objectif est de “favoriser les progrès dans le domaine de la recherche et de l’environnement”, souligne Jean-Christophe Canonici, directeur adjoint de SAFIRE.

Les trois avions spécialement équipés pour effectuer des mesures, l’ATR-42, le Falcon 20 (FA20) et le Piper-Aztec (PA23), représentent des outils de prédilection pour l’étude de la physique et de la chimie de l’atmosphère, des surfaces continentales et océaniques. Ils sont également des instruments de choix pour la recherche et le développement aéronautique, comme l’étude du givrage en vol et des traînées de condensation.

SAFIRE parcourt le globe afin de collecter des données sur une grande diversité de lieux à différents niveaux de l’atmosphère, lors de campagnes de terrain. Ces observations sont essentielles pour accroître la compréhension des processus physiques et chimiques régissant la planète. Aussi, l’équipe de chercheurs et aviateurs chargée des missions joue un rôle clé dans la calibration et la validation de nouveaux instruments embarqués des missions spatiales futures.

Le rôle de SAFIRE ne se limite pas à la science pure. Les données collectées ont un impact direct sur la société. En effet, les informations recueillies aident à résoudre des problèmes liés à la qualité de l’air, mais permettent aussi la prévision d’événements météo extrêmes à court terme. L’équipage contribue enfin à la sécurité civile, notamment dans la gestion de crises telles que les éruptions volcaniques.

Depuis sa création, SAFIRE a participé à de nombreuses campagnes de mesures, en collaborant avec des chercheurs et des acteurs de l’industrie. Certaines campagnes se sont avérées particulièrement fructueuses et soulignent l’importance cruciale de la recherche aéroportée, par exemple pour fournir des informations clés sur le fonctionnement de la couche atmosphérique. La recherche aéroportée a également fait émerger des données précieuses sur la sécheresse des sols, l’impact des activités humaines et des feux de forêt.

Andaine Seguin-Orlando est maîtresse de conférences à l’université Toulouse III et chercheuse au Centre d’anthropobiologie et de génomique de Toulouse. Cette scientifique vient de recevoir une prestigieuse subvention de près de 1,5 million d’euros. Cette somme servira à soutenir son projet fascinant, AnthropYXX, afin de répondre à la question : y avait-il des inégalités entre hommes et femmes à la préhistoire ?

À travers ce projet, Andaine Seguin-Orlando se lance dans une quête passionnante pour comprendre la vie des femmes et des hommes du passé. AnthropYXX s’appuie sur des analyses d’ADN anciens, associées à des données archéologiques, anthropologiques et isotopiques. L’objectif est de reconstituer la vie quotidienne des individus préhistoriques et de déterminer dans quelle mesure les inégalités de genre ont influencé les sociétés pré et protohistoriques.

Dans les sociétés contemporaines, les inégalités de genre peuvent être évaluées à travers divers indicateurs dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la santé. Cependant, ces marqueurs ne sont pas directement accessibles pour les personnes du passé. De plus, identifier le genre en tant qu’expression d’une norme sociale peut s’avérer complexe. Le projet AnthropYXX vise donc à exploiter les innovations en paléogénomique (science qui étudie l’ADN ancien pour comprendre les évolutions humaines) afin d’enrichir l’arsenal des outils utilisés en archéologie du genre.

Le projet d’Andaine Seguin-Orlando soulève une multitude de questions fascinantes. Comment vivaient les femmes de la préhistoire ? Leur état de santé était-il moins bon que celui des hommes ? Étaient-elles soumises à des niveaux de stress particuliers ? Se déplaçaient-elles davantage que les hommes ? Combien d’enfants avaient-elles et avec qui ? À quel âge les enfants étaient-ils différenciés selon leur sexe ? Les transitions culturelles durant la préhistoire ont-elles exacerbé ou atténué les inégalités de genre ? Ces interrogations trouveront des réponses grâce à ce projet d’envergure.

La bourse Starting Grant du Conseil européen de la recherche récompense l’excellence scientifique et encourage les jeunes chercheurs à mener des projets ambitieux et exploratoires. Le projet AnthropYXX permettra ainsi de recruter cinq collaborateurs. Parmi lesquels des étudiants en thèse, des chercheurs postdoctoraux et des ingénieurs assistants, pour analyser des centaines de données d’individus du passé.

Ainsi, AnthropYXX promet d’apporter un nouvel éclairage sur le mode de vie des femmes et des hommes du passé, et peut-être même sur la manière dont les inégalités de genre ont façonné les sociétés pré et protohistoriques. Les réponses à ces questions profondes permettront certainement de mieux comprendre notre histoire et, possiblement, de progresser vers l’égalité des genres.

Depuis le 30 septembre, le grand public peut plonger dans le monde des mathématiques. La Maison Poincaré, située dans le quartier Latin à Paris, occupe 900 m² d’un bâtiment rénové et doit son nom à Henri Poincaré, grand mathématicien. Ce musée est né d’une volonté rendre les mathématiques passionnantes et accessibles à tous.

La Maison Poincaré est le fruit du travail de chercheurs, enseignants, médiateurs et autres passionnés. Ensemble, ils ont conçu des expériences interactives pour montrer que les maths sont vivantes et influencent le monde.

Des médiateurs scientifiques guident ici le visiteur dans les sept espaces du musée pour rendre la disciplie compréhensible et intrigante. Des expériences en réalité mixte et des jeux interactifs sont également au rendez-vous.

Parmi les dispositifs à découvrir, Holo-math, est une expérience en réalité mixte. Elle permet de s’affranchir de l’échelle humaine pour rendre tangible un phénomène microscopique décrit par des formules mathématiques. Un autre jeu interactif propose à deux personnes de guider des moutons vers leur enclos respectif. L’occasion d’expérimenter comment les mathématiques permettent de simuler des mouvements collectifs.

Outre son parcours permanent, la Maison Poincaré propose des expositions temporaires. Certaines abordent des sujets d’actualité, tandis que d’autres marient l’art et la science pour une expérience sensorielle unique. Jusqu’au 4 avril 2024, par exemple, est visible « Entrez dans le monde de l’Intelligence artificielle ».

La Maison Poincaré s’engage à rendre les mathématiques accessibles à tous. Elle est adossée à l’Institut Henri Poincaré et bénéficie du soutien de divers partenaires.

Au cœur du quartier Saragosse, à Pau, voici un centre de découvertes scientifiques bienveillant et ludique. Science Odyssée offre à tous et à tous les âges l’opportunité de cultiver sa curiosité et son plaisir de la découverte.

Dans un espace de 520 m², Science Odyssée invite à explorer le monde fascinant de la science. De la créativité numérique, des jeux, des ateliers sur les insectes et même de la chimie amusante sont proposés. Ici, les nombreuses machines, imprimantes 3D et laser sont mises à disposition de tous.

La Ludothèque des Ingénieux est l’une des attractions phares de Science Odyssée. Elle propose de nombreuses activités. Par exemple : construire des éoliennes, programmer des robots ou encore jouer avec des circuits électriques et des engrenages. Voire même d’explorer le corps humain.

Il est aussi possible d’emprunter des jeux et de jouer en solo ou en famille, tout en apprenant et en développant son ingéniosité. L’apprentissage devient ici un plaisir, l’ingéniosité est au rendez-vous et le partage scientifique est au centre de tout.

C’est une autre expérience unique offerte par Science Odyssée. Les plus grandes institutions culturelles de France, telles que le Musée d’Orsay, du Louvre ou encore le Muséum national d’Histoire naturelle mettent à disposition leur catalogue au format numérique.

Les grands écrans du Lab Café permettent quant à eux d’explorer les collections en détail grâce à des tablettes. Un espace qui offre un moment de détente sur un canapé, autour d’une boisson. L’endroit idéal pour parler de science et créer du lien.

Le programme de Science Odyssée est riche et varié. Ses nombreuses activités permettent de développer ses compétences et sa curiosité scientifique. Le Labo des Curieux permet de plonger dans des thèmes fascinants tels que les bulles, les états de l’eau, la chimie amusante. L’atelier robotique, l’impression 3D et les nombreux ateliers permettent de découvrir des concepts scientifiques de manière ludique et interactive.

Fatera Charbal, animatrice enthousiaste du Fablab de Science Odyssée, nous fait découvrir ce lieu. Elle nous présente un environnement où les machines, les ateliers et les expériences de toutes sortes sont accessibles au grand public.

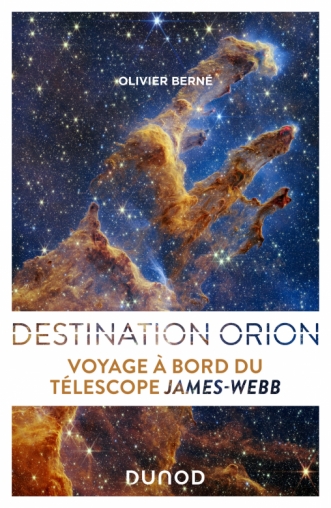

“Destination Orion, voyage à bord du télescope James Webb“, c’est le titre du livre d’Olivier Berné, chercheur au CNRS, publié aux éditions Dunod. Dans cet ouvrage destiné à tous, il partage sa vie de chercheur, ses joies, ses angoisses, au gré des images reçues par le télescope James Webb, placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il raconte ainsi la science en train de s’écrire.

Chaque jour, chaque seconde, Olivier Berné lève les yeux vers les étoiles. Avec un objectif précis : tenter de comprendre et essayer de répondre à l’énigme qui a toujours tourmenté l’humanité. Comment l’Univers s’est-il formé ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?

Ces questions fondamentales trouvent peut-être leurs réponses dans la nébuleuse d’Orion. C’est dans ce nuage de gaz particulièrement actif de la Voie Lactée que naissent de nouvelles étoiles. Cet endroit agit comme un laboratoire naturel, renfermant de nombreux secrets qui pourraient éclairer notre compréhension de l’origine de l’Univers.

Olivier Berné, astrophysicien passionné, consacre sa carrière à scruter les étoiles et à analyser les données provenant du télescope spatial James Webb. Il explore également les mystères de la nébuleuse d’Orion. Son récent ouvrage, “Destination Orion : Voyage à bord du télescope James Webb” (éd. Dunod), relate son expérience captivante dans ce domaine.

Le télescope James Webb, un bijou de technologie, se déplace à une vitesse vertigineuse de 300 000 km/s, à une distance impressionnante de 1 500 000 km de la Terre. Son objectif ultime est de dévoiler les secrets les plus profonds de l’Univers, afin de nous aider à mieux comprendre nos origines et notre place dans le cosmos. Pour ce faire, il se concentre notamment sur la nébuleuse d’Orion, considérée comme le berceau de la formation des jeunes étoiles.

Olivier Berné fait partie des rares scientifiques à avoir le privilège de travailler sur l’analyse des données collectées par le télescope James Webb. Son engagement envers cette mission scientifique est palpable. Et il partage volontiers son expertise avec ceux qui souhaitent comprendre les merveilles de l’Univers.

Niché le long des rives de la Garonne, le Quai des Savoirs est une destination incontournable pour les esprits curieux. Le lieu propose un véritable voyage au cœur de l’art et de la science. Dès que le visiteur franchit ses portes, il est enveloppé dans un monde de découvertes fascinantes.

Le Quai des Savoirs va au-delà de la simple exposition de faits scientifiques. Il s’agit en effet d’un lieu où l’apprentissage devient une aventure immersive. À chaque coin du musée, les visiteurs peuvent explorer, toucher, manipuler. Ils s’immergent ainsi dans des expériences interactives qui éveillent la curiosité et l’enthousiasme.

Jusqu’au 5 novembre 2023, le Quai des Savoirs accueille l’exposition « Feux, mégafeux ». Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les incendies… C’est le but de cette exposition immersive, qui propose des activités ludiques comme le tunnel de feu ou une chambre enfumée. La recherche scientifique se penche en effet sur ce phénomène avec lequel qui risque d’être de plus en plus courant avec le réchauffement climatique.

Ce qui rend le Quai des Savoirs unique, c’est son engagement pour l’interaction. Ici, les visiteurs ne se contentent pas de regarder des affiches et des vidéos. En effet, ils peuvent toucher, expérimenter et participer activement à la démarche scientifique.

Le Quai des Savoirs organise régulièrement des événements sur des sujets d’actualité tels que la transition énergétique, l’intelligence artificielle et la médecine du futur. Ces événements attirent des experts du monde entier, contribuant ainsi à faire de Toulouse un centre d’excellence en matière d’innovation.

Le Quai des Savoirs est également un lieu inclusif qui s’efforce d’accueillir tous les publics et de tout âge. Des dispositifs accessibles sont mis en place pour permettre aux personnes handicapées de profiter pleinement de l’expérience. De plus, des activités spéciales sont organisées pour les écoles, les groupes et les familles, faisant du Quai des Savoirs un musée pour tous.

Cette année, la Fête de la science aura lieu du 6 au 16 octobre, dans toute la France. Cette édition permettra de découvrir la science à travers le sport. Une thématique Sport et science dans l’air du temps avec la Coupe du monde de rugby et l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

L’histoire de la Fête de la science remonte au printemps de 1991. Hubert Curien, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, décide alors d’ouvrir les portes de son ministère au grand public. Ce geste symbolique avait pour but d’inviter les scientifiques et les citoyens à partager et à diffuser les connaissances scientifiques. Ainsi, chaque année, au mois d’octobre, des milliers d’acteurs issus des domaines scientifiques, culturels et éducatifs se rassemblent pour participer à cette grande fête.

Le but de l’événement est de transmettre le savoir à tous. Mais également de partager les techniques et les innovations avec le public. Le tout, en adoptant une approche ludique et festive. La Fête de la science est soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui en fait une célébration d’envergure nationale.

Cette année, la Fête de la science va prendre une tournure particulièrement captivante en choisissant comme thème Sport & science. Le sport occupe une place centrale dans notre société. Son rôle sur la santé est désormais largement reconnu et la science aura à cœur de le démontrer une fois de plus. On pourra également découvrir le lien étroit entre science et sport.

Cette année, de nombreuses activités seront proposées. Parmi elles, s’entraîner comme de véritables astronautes, tester les limites et les capacités du corps humain. Ou encore, découvrir comment l’intelligence artificielle peut aider les sportifs à repousser leurs limites.

En région Occitanie, par exemple, Instant Science coordonnera pas moins de 600 animations gratuites. Ces animations visent à favoriser les échanges, l’apprentissage, la compréhension, le partage et les débats.

Passionnés de sciences ou simple curieux, ces animations se déclinent sous différentes formes. Des expositions, aux spectacles en passant par les visites d’entreprises et les portes ouvertes dans les laboratoires de recherche de la région. On pourra, par exemple, se perdre dans la mini Cité des Sciences de Carcassonne. Des ateliers scientifiques et ludiques, un observatoire astronomique, seront aussi au programme. Mais aussi de belles rencontres avec, par exemple, le Prix Nobel de Physique et d’éminents spécialistes du climat. Le public pourra également investir le STAPS Font-Romeu. Haut lieu de science et de recherche sur le sport.

De nombreuses animations, dont vous pouvez consulter le programme par ici.

Chaque année, des astronomes amateurs et professionnels du monde entier se rassemblent à Fleurance, dans le Gers. Ils y partagent leur amour de l’astronomie. Au fil des ans, l’événement est devenu un véritable moteur de découverte scientifique et un outil d’éducation puissant pour les jeunes esprits curieux.

Le festival d’astronomie de Fleurance offre une plateforme accessible à tous. Il réunit néophytes et experts pour participer ensemble à l’exploration des mystères célestes. Cette approche démocratique de la science favorise l’inclusion et donne à chacun la possibilité de s’émerveiller devant les étoiles.

Des scientifiques de renommée mondiale y partagent leur savoir et leurs recherches de manière compréhensible et engageante. Les participants ont la chance de discuter directement avec ces experts, stimulant leur intérêt pour la science et pouvant même susciter des vocations.

Le cadre rural de Fleurance offre des conditions idéales pour observer le ciel étoilé, loin de toute pollution lumineuse. Les participants peuvent profiter d’observations nocturnes avec des télescopes de pointe. Cette expérience inoubliable les connecte intimement avec l’univers.

Le festival propose un large éventail de conférences, d’ateliers et de présentations sur divers sujets astronomiques. Cela permet d’approfondir les connaissances des participants et d’explorer des domaines de recherche fascinants, mais également de sensibiliser les jeunes. Car le festival d’astronomie de Fleurance accorde une attention particulière à l’éducation des jeunes esprits. Des activités spéciales et ludiques sont donc organisées pour les enfants, encourageant ainsi la curiosité scientifique dès le plus jeune âge et du lien avec des chercheurs du monde entier qui viennent ainsi présenter leurs travaux et leurs dernières découvertes.

Le festival se déroule dans un environnement naturel préservé : le Gers, département rural. Il sensibilise ainsi naturellement les participants à la beauté de la nature. Mais aussi à l’importance de sa préservation.

Qu’est-ce qui pousse chaque être vivant à rivaliser d’ingéniosité pour assurer sa survie et transmettre son patrimoine génétique ? La réponse réside dans la sexualité, un domaine dans lequel l’espèce humaine n’a d’ailleurs rien inventé. C’est ce que l’on pourra découvrir, dès le 14 octobre, dans la nouvelle exposition du Muséum de Toulouse : “Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature”.

Ainsi, à travers cette exposition, le Muséum de Toulouse nous invite à explorer les origines et les multiples facettes de la sexualité. Qu’il s’agisse des plantes ou des animaux, nous pourrons découvrir la vie intime de ces êtres fascinants, sans pudeur, dans toute son audace et sa diversité.

Pendant longtemps, on a cru que les plantes étaient dépourvues de sexualité. Mais la réalité est bien différente. Les plantes déploient des stratégies spectaculaires, colorées et parfumées pour attirer les pollinisateurs et assurer leur reproduction. Les fleurs se mettent ainsi en scène dans des tableaux luxuriants, jouant sur les sens des insectes et des oiseaux pour les séduire.

C’est un véritable ballet sensuel qui se déroule sous nos yeux, un jeu de séduction millénaire orchestré par la nature elle-même.

Du côté des animaux, leur vie sexuelle est tout aussi étonnante. Entre tendresse, délicatesse, sensualité et érotisme, ils nous réservent bien des surprises. Les primates, par exemple, sont connus pour se livrer à des pratiques masturbatoires. Et que dire de la chauve-souris qui pratique la fellation ? Les oiseaux paradisiers, quant à eux, rivalisent de beauté et d’élégance dans leur parade nuptiale pour attirer les femelles. Et il est impossible de passer sous silence l’homosexualité chez les lions.

Témoignages de la diversité des orientations sexuelles dans le règne animal. La nature, dans toute sa splendeur, ne cesse de nous émerveiller et de défier nos préjugés.

La sexualité, qu’elle soit animale ou végétale, est donc le fil conducteur de cette exposition exceptionnelle. “Sex-appeal” dévoile l’ingéniosité et l’audace créatrice de la nature dans ce domaine. À travers un parcours qui plonge le visiteur aux origines mêmes de l’observation scientifique et naturaliste, l’exposition retrace l’évolution de notre compréhension de la sexualité et de son rôle crucial dans la préservation de la vie sur Terre.

Préparez-vous à une expérience aussi captivante que déroutante, qui vous fera découvrir un univers fascinant où la nature se dévoile sans retenue. Rendez-vous au Muséum de Toulouse à partir du 14 octobre prochain pour un voyage au cœur du sex-appeal de la nature.

L’exposition “Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature” sera ouverte toute l’année, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Elle sera exceptionnellement fermée le 1ᵉʳ mai.

Les médecins anesthésistes utilisent de plus en plus l’hypnose médicale en chirurgie. Cet outil est puissant, naturel et très efficace.

La pratique, également connue sous le nom d’hypnose préopératoire, permet de plonger le patient dans un état de conscience modifié. Elle favorise ainsi un sentiment de calme, de relaxation et de confiance.

L’utilisation de l’hypnose médicale ouvre la voie à une prise en charge chirurgicale plus humaine et personnalisée, améliorant ainsi l’expérience des patients. Combinée à des sédatifs, on l’appelle « l’hypno-sédation ».

Franck Bernard, médecin anesthésiste français, utilise cette technique tous les jours. Il l’a découverte par hasard, il y a quelques dizaines d’années. Il l’a d’abord employée sans le savoir. Pour aider une patiente qui ne pouvait pas avoir de péridurale. Il nous raconte comment cette technique préopératoire a fait ses preuves. Notamment dans la gestion de l’anxiété et de la douleur associée à la chirurgie. L’hypnose médicale permet aux patients de se détendre profondément et d’accéder à leur subconscient. Créant ainsi un état de conscience propice à l’acceptation de suggestions positives et bénéfiques. Cela aide à atténuer les peurs et les appréhensions liées à l’intervention chirurgicale. Le tout permet également un état plus calme et confiant.

L’hypnose médicale en chirurgie ne se limite pas à la gestion de l’anxiété préopératoire. Elle peut également être utilisée pour réduire la douleur postopératoire. Ou encore accélérer la récupération et favoriser une cicatrisation plus rapide. Des suggestions spécifiques peuvent être données au patient pendant l’hypnose, comme visualiser un processus de guérison accélérée ou ressentir un soulagement de la douleur. Ces suggestions, acceptées par le subconscient, ont le potentiel d’influencer positivement le corps et le processus de guérison.

En plus de ses avantages sur le plan psychologique et physiologique, l’hypnose médicale en chirurgie offre des avantages économiques. En réduisant l’anxiété et en favorisant une récupération plus rapide, l’utilisation de l’hypnose peut réduire la durée du séjour hospitalier, les besoins en médicaments analgésiques et les complications postopératoires. Le tout contribue à améliorer l’efficacité et la rentabilité des soins chirurgicaux.

Il est important de souligner que l’hypnose médicale en chirurgie ne remplace pas les techniques médicales traditionnelles, mais les complète. Elle s’intègre dans une approche multidisciplinaire, où le chirurgien, l’anesthésiste et l’équipe médicale travaillent en étroite collaboration pour assurer le bien-être et la sécurité du patient.