EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Décarboner l’économie française. C’est toute l’ambition de la Bpifrance. La Banque publique d’investissement, qui accompagne et finance les PME et entreprises de taille intermédiaire vers cette transition, a lancé un premier Plan climat. Celui-ci est inspiré de l’Accord de Paris, un traité juridique international sur le réchauffement climatique entré en vigueur le 4 novembre 2016. Anaïs Gros, coordinatrice du Plan Climat à la Bpifrance, répond à nos questions

AirZen Radio. Anaïs Gros, vous êtes coordinatrice du Plan climat à la Bpifrance. En quoi cela consiste ?

Anaïs Gros. Le Plan climat a été réfléchi en 2019 et on l’a vraiment lancé en 2021. On avait des moyens financiers pour accompagner les entreprises, pour des missions de conseil sur toutes les thématiques. Et il fallait, qu’au travers de toutes ces thématiques, on ajoute cet accompagnement pour la mise en transition de nos entreprises.

On a donc déployé 20 milliards d’euros pour ce premier Plan climat, en 2021, qui s’est terminé en décembre 2023. Il repose sur différents piliers.1/ la mise en transition de nos entreprises. 2/ le soutien à l’innovation des greentech et faire émerger beaucoup d’innovations autour de cette thématique environnementale. 3/ le financement des énergies renouvelables en France. C’est vraiment ces trois piliers du Plan climat qui viennent s’imbriquer dans chaque métier de Bpifrance.

À travers ce Plan climat, finalement, vous aidez aussi bien les entreprises, la greentech, que celles qui ont besoin d’un accompagnement vers cette transition ?

Tout à fait. L’objectif du Plan climat, c’est de partir du principe que cette thématique est large, complexe et qu’il ne faut qu’aucune entreprise ne reste sur le côté. On accompagne donc des modèles d’affaires historiques bien implantés. Comme des entreprises du transport ou du bâtiment, qui sont sur des secteurs d’activité complexe à décarboner. On les aide à se mettre en transition. Mais également la nouvelle start-up innovante, qui va, finalement, tout de suite concevoir son modèle d’affaires sur la base de la décarbonation. Et il y a un modèle vertueux. On veut vraiment accompagner toutes les typologies.

Comment accompagnez-vous, aidez-vous, ces entreprises vers la décarbonation ?

Alors, on les aide de plusieurs façons. Tout d’abord, avec chacun de nos clients, quand on les finance. On challenge leur modèle. On passe vraiment du temps, notamment au travers d’échanges de maturité climat, pendant une heure, sur les risques environnementaux que comporte leur secteur d’activité. Comment elle impacte l’environnement ? À la fin de cet échange de maturité climat et de cette photo qu’on fait sur les enjeux, ils ont des enjeux business pour gagner des parts de marché,. Mais aussi des enjeux aussi pour se prémunir de risques. On leur pousse alors des dispositifs qu’on a créés dans ce Plan climat.

Lesquels ?

Ces dispositifs sont soit des financements vraiment dédiés à la mise en transition. Des prêts qui sont donc sans garantie, qui ont un peu plus de flexibilité sur la durée, parce qu’ils sont vertueux et que la transition nécessite un peu plus de temps pour amortir son financement. Puis, il y a notre gamme d’accompagnement. Ce sont alors des missions de conseil. On fait venir des bureaux d’études dans les entreprises. On n’en avait plus de 3500 en 2023. Là, les bureaux d’études travaillent sur une thématique qu’on décide. Soit sur le sujet, énergie et flux, donc « eau-matières-déchets ». Ou sur le sujet du bilan carbone parce qu’on a besoin de prendre de la hauteur. Soit sur l’écoconception. On a plusieurs gammes de missions de conseil vraiment dédiées à ça. Et là, on les accompagne concrètement à se mettre en action.

Étant donné la diversité de secteurs et d’entreprises, je suppose que l’accompagnement n’est pas le même ?

Absolument. En fait, sur les missions, notamment de conseil, on va avoir une mission packagée. C’est-à-dire que si on veut travailler sur l’écoconception dans une entreprise de peinture ou du numérique, ce n’est pas la même chose. On a donc agréé un certain nombre de consultants externes selon leurs spécificités et leurs compétences. Selon ce que notre entreprise recherche, on la met donc en lien avec ce bureau d’études qui va faire cette mission. Et, derrière, on la subventionne. C’est l’incitation financière avec l’ADEME (l’Agence de la transition écologique).

Cela permet aux petites et moyennes entreprises de se lancer en se disant : je me fais accompagner, je fais confiance à Bpifrance sur l’agrément et sur l’expert qui va être en face de moi. Et, derrière, j’ai surtout une incitation financière. Je suis subventionnée à 40, 50, 60 % selon les missions. Ça me coûte donc moins cher.

Est-ce que les entreprises sont informées des différents dispositifs qui existent ?

Je pense qu’aujourd’hui les entreprises méconnaissent parfois certains dispositifs. Parce qu’il en existe beaucoup. C’est donc compliqué pour elles de s’y retrouver. Et elles n’ont pas forcément le temps. Nos cibles, ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont une équipe à gérer au quotidien, et beaucoup de contraintes, plutôt macro. Les entrepreneurs n’ont en effet pas forcément le temps de se pencher sur ces thématiques et de regarder en détail. C’est pour ça que notre rôle, c’est vraiment de faire connaître ce qui existe.

Selon vous, pourquoi les PME ont un rôle à jouer en ce qui concerne les enjeux environnementaux ?

On est convaincu qu’elles ont un vrai rôle à jouer, pas uniquement les grands groupes. C’est pour ça qu’on veut les embarquer. Selon nous, une entreprise qui se met en transition aujourd’hui sera plus pérenne demain, parce qu’elle aura identifié et cartographié les risques. Je suis dans l’industrie, j’ai des risques d’approvisionnement ou de ressources. Si je ne les identifie pas, ce sont des risques environnementaux et physiques. Ça aura donc des incidences sur ma chaîne de production et mes résultats, le chiffre d’affaires, les financeurs et l’emploi. Pour nous, la transition énergétique, environnementale, est un vrai sujet. C’est un sujet de résilience économique et de pérennité dans le temps. Ensuite, il y a la marque employeur, d’image, d’importante chances d’avoir vraiment une main. Il y a donc vraiment ces deux enjeux.

Y a-t-il des secteurs qui s’emparent un peu plus des sujets environnementaux ?

Oui, il y a des secteurs d’activité qui sont notamment soumis à beaucoup de règlementations. Qui ont donc forcément pris le sujet à bras-le-corps, il y a un peu plus longtemps, un peu plus par contrainte. C’est le cas du secteur du bâtiment ou du transport. Ce sont des secteurs qui avancent vite et qu’on a vraiment envie d’aider parce que la transition est compliquée. Mais, globalement, on voit que, dans tous les secteurs d’activité, il y a une prise en compte des secteurs qui sont plus ou moins exposés, donc qui vont plus ou moins vite.

Jusqu’à présent, combien de PME avez-vous pu accompagner ?

On a accompagné 3 700 entreprises via des missions de conseils, entre 2021 et 2023, sur le sujet climat. On a aussi fait plus de 2,5 milliards de prêts divers pour financer des projets de transition et sur les aides à l’innovation pour les sociétés innovantes. Sur le sujet “green”, 2 milliards d’aides à l’innovation ont été octroyées entre 2021 et 2023. On a fini, un an avant l’échéance de ce premier Plan climat. Du coup, on en a un nouveau 2024-2028 qui est tout aussi ambitieux, qui va sortir prochainement, et reste toujours sur les mêmes piliers. Ça montre vraiment la dynamique. Ce plan climat ne s’arrête pas, il continue et il va même plus vite que prévu.

Le gâteau basque, ce biscuit doré et croustillant garni traditionnellement de cerises noires ou de crème pâtissière, fait partie des symboles du Pays basque. Derrière cette pâtisserie qui porte parfois l’empreinte de lauburu (la croix basque en français), se cache tout un savoir-faire, un artisanat, un goût, qu’ont souhaité préserver des artisans boulangers-pâtissiers de Bayonne.

Ces derniers ont pour ce faire créé le label Eguzkia, en 1994. « Ce nom signifie “le soleil”, tout simplement. Le soleil qu’il y a dans votre assiette parce que c’est rond et doré », explique Bruno Stora, artisan boulanger. Il a créé sa boulangerie-pâtisserie PaneHestia et est également le président du label Eguzkia. Cette association est à la fois un groupement d’intérêt économique, qui compte 15 adhérents exerçant au Pays basque.

Ce label visait à l’origine à garantir la qualité et l’authenticité du produit, car « il y avait un gros problème sur le gâteau basque. Il y avait plus de production industrielle hors territoire, donc hors de France. Le premier producteur européen à l’époque était néerlandais. Tout le monde a donc commencé à se dire qu’il y avait un souci. En France, on le trouve en grande distribution et dans des supermarchés discount. Mais il n’est pas de bonne qualité », déplore l’artisan.

Le gâteau basque remonterait au XIXe siècle. Pour le réaliser, les ingrédients sont simples : des œufs, de la farine, du beurre, du sucre et du lait pour la crème pâtissière. Des aliments facilement trouvables chez soi. Mais « plus c’est simple, plus c’est compliqué », fait remarquer le boulanger-pâtissier.

Pour être au clair avec ce qui est attendu de la réalisation patrimoine gastronomique, le label Eguzkia a établi une charte en quatre points. « Déjà, le goût des ingrédients est très important. Il faut des produits naturels. Il ne faut aucun intrant industriel. Pour la crème pâtissière, il est interdit de mettre de l’amande amère, car c’est un produit chimique. Il s’agit d’un produit pétrolier qui sert à masquer les défauts de production. Deuxième chose : être obligatoirement artisan ou inscrit à la Chambre des métiers. » D’autres aspects techniques sont également pris en considération. Des contrôles sont aussi régulièrement effectués dans le cadre du respect de la charte. « C’est un gâteau de famille, c’est pour ça que c’est important qu’il soit un gâteau artisanal, parce que l’artisan est proche des gens, il est proche de sa famille. »

Par ailleurs, une fête est dédiée au gâteau basque pour en faire sa promotion. Celle-ci se déroule tous les premiers week-ends d’octobre, à Cambo-les-Bains. « Nous avons choisi cette ville car elle n’est pas très loin de Bayonne. Suite à des recherches, nous avons aussi trouvé des sœurs, qui venaient de Cambo à Bayonne pour vendre ce gâteau de maison de famille qu’on a appelé gâteau basque. C’est le biscuit de la famille. Il est alors fabriqué une fois par semaine, généralement le dimanche. »

Les écrans sont omniprésents dans nos vies : tablette, télévision, smartphone, jeux vidéo… Selon le baromètre du numérique, en 2022, un Français passe en moyenne 32 heures par semaine devant un écran pour un usage professionnel et/ou privé. Leur présence peut avoir des incidences sur les interactions sociales, notamment entre les parents et les enfants. De quelle façon ? Comment y remédier ?

Catherine Salinier, médecin pédiatre ambulatoire, membre de l’Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa) apporte ses lumières

AirZen Radio. En quoi donc les écrans peuvent être problématiques ?

Catherine Salinier. Les écrans sont problématiques dans le développement de l’enfant de la même manière qu’ils le sont dans les relations entre les adultes. S’il est facile de dire que l’écran fait écran à la relation, c’est pourtant la vérité. Donc, quand un adulte est polarisé par son écran, il ne fait pas attention à son enfant qui, par exemple, le sollicite. Ce sont autant d’occasions d’interactions qui sont perdues.

Sans parler du fait que l’écran est nocif par lui-même lorsque l’enfant le regarde trop. Ce n’est pas adapté à son âge, il y a des stimulations lumineuses trop importantes, du bruit, l’image va trop vite. Il n’a alors pas le temps d’imaginer sur cette image, comme il peut le faire avec un livre ou en jouant avec un de ses compagnons ou ses parents. Il y a plusieurs niveaux de nocivité de l’écran en lui-même.

C’est-à-dire ?

C’est ce qui s’y passe qui peut être nocif. Soit parce que ce sont des dessins animés qui sont totalement inadaptés à l’âge de l’enfant. Soit, pire, quand il regarde des informations qui ne lui sont pas destinées. Quand les télévisions sont allumées toute la journée, les images, de guerre, par exemple, peuvent tout à fait perturber son développement et son sommeil parce qu’il ne comprend pas ce qui se passe.

Ce sur quoi nous insistons, à l’Association française de pédiatrie ambulatoire, c’est l’absence d’interaction d’un parent qui est trop fixé sur son écran ou l’absence d’interaction d’un enfant qui est mis devant la télévision. Il sera bloqué dans son développement par défaut d’interaction avec son parent.

À quel moment a-t-on fait ce constat ?

En 2000, dès que les écrans ont pris une place importante, peut-être plus l’arrivée du smartphone que celle de la télévision. C’est surtout les smartphones et les tablettes qui ont rendu les écrans beaucoup plus accessibles. Beaucoup de gens me disent : « Nous, de toute façon, on fait très attention à ça. On n’a pas la télévision à la maison ». Mais on n’a plus besoin de téléviseur à la maison. L’enfant regarde des tablettes n’importe où. Vous le voyez bien dans la rue ou dans le tram.

Donc, je crois qu’on s’y est beaucoup plus intéressé au moment où les écrans sont devenus un objet du quotidien, qu’on manipule tous sans même nous en rendre compte. Alors, qu’avant, quand il n’y avait que la télévision, il fallait qu’elle soit allumée. Il y avait peut-être plus de conscience de ça. Par ailleurs, il y a aussi tous les effets pervers des chaînes payantes pour les enfants qui se sont développés il y a une trentaine d’années.

En quoi cela peut poser un problème ?

Les gens vont mettre l’enfant devant un dessin animé, parce qu’ils pensent que ce n’est pas nocif. Mais, maintenant, toutes ces chaînes-là se sont développées, font de la publicité qui laisse penser aux parents, qu’au contraire, ça développe ceci et cela. Au contraire, ça ne développe certainement pas les interactions sociales. Or, l’être humain est fait pour faire des interventions sociales. Et, surtout, l’enfant se développe par imitation avec son parent et par échange avec son parent.

Si vous ne parlez jamais avec votre enfant, il ne saura pas parler. Ou que vous ne lui expliquez pas que cette couleur, c’est le rouge. S’il ne vous voit pas cuisinier, il ne saura pas quoi faire avec la tomate. Alors, à l’Afpa, avec Mpédia (un site de conseils en parentalité, NDLR), plutôt que de formuler des injonctions punitives et, surtout, culpabilisantes sur les écrans, on préfère expliquer aux parents pourquoi et comment utiliser les écrans au mieux. Comment ne pas trop les utiliser. On a donc créé un jeu de cartes avec le soutien de Santé publique France.

En quoi cela consiste ?

On fait des ateliers ludiques, pédagogiques et interactifs, lors desquels on fait s’exprimer les gens sur comment ils utilisent les écrans, leur nombre, à quel moment. On essaie de faire réfléchir les participants sur leur utilisation des écrans, sur pourquoi ils sont fascinés par ça. Pourquoi, quand ils sont à table, ils vont réagir aux notifications. Ça, c’est dans un premier temps. Puis, on leur demande ce qu’ils pourraient changer en travaillant avec notre jeu en présentant des situations du quotidien. Sur le recto de la carte, il y a la situation néfaste.

Au verso, il y a une explication sur le développement de l’enfant et pourquoi il faut faire comme ça. Par exemple, un parent et un enfant de 7 ans sont dos à dos, chacun devant un écran. Est-ce qu’il ne vaut pas mieux qu’ils regardent ensemble le film sur le même écran et qu’ils en parlent après ?

On essaye de construire des situations du quotidien, de déconstruire des situations délétères et de reconstruire dessus une situation plus normale. On ne dit donc pas “jamais d’écran”, mais “avec les écrans, il y a des ajustements”.

Pour terminer, Catherine Salinier, quel conseil souhaitez-vous partager ?

Je souhaite dire que chez l’adulte comme chez l’enfant, trop d’écran bloque toute la capacité de rêverie, de pensée. On a remarqué que quand un enfant est sans arrêt devant un écran, il développe des retards de langage, de développement. C’est parce qu’on ne lui a pas assez parlé, qu’il ne sait pas jouer, qu’il ne sait pas s’ennuyer. Les enfants ont besoin de s’ennuyer pour aller jouer. On ne peut pas jeter les écrans puisqu’ils font partie de notre vie, mais on doit les utiliser correctement.

C’est un peu comme quand on possède une voiture. On est bien content parce qu’elle peut aider à se déplacer s’il n’y a pas de transports en commun. Mais si on va trop vite, c’est dangereux. Il faut donc savoir utiliser les écrans et faire particulièrement attention aux enfants qui ont besoin d’interactions et de liberté de penser et de jeu.

Le psychiatre Serge Tisseron a développé la règle« 3-6-9-12 » :

Avant 3 ans : Jouez, parlez, arrêtez la télé

3 à 6 ans : Limitez les écrans, partagez-les, parlez-en en famille

6 à 9 ans : Apprenez-lui à se protéger et à protéger ses échanges

9 à 12 ans : Créez avec les écrans, expliquez-lui Internet

Après 12 ans : restez disponible, il a encore besoin de vous

Il proscrit un temps d’écran supérieur à 1 h 30 min par jour pour les enfants de 3 à 5 ans et 2 heures pour les plus de 6 ans.

Chaque jour, 2 000 enfants de 0 à 6 ans sont victimes d’accidents de la vie courante. C’est ce que rapporte la Fédération française de sauvetage et de secourisme qui ajoute que pour les moins de 4 ans, l’intérieur de la maison est le principal lieu d’accident (plus de 80 %). Alors, pour savoir comment réagir, il existe la formation IPSEN (Initiation aux premiers secours enfant et nourrisson), dispensée notamment par la Croix-Rouge. Adèle Richard l’a suivie. Infirmière et accompagnante périnatale, formée au CeFap de Bordeaux, elle anime également des ateliers interactifs de près de deux heures en Gironde, pour informer à ces premiers secours, notamment en cas d’obstruction partielle ou totale des voies respiratoires. Elle était d’ailleurs présente au salon ABC Kidz, à Bordeaux. Voici ses recommandations.

Elle avait sorti son cinquième album, « A nos corps-aimants », en 2016. Sept ans plus tard, Olivia Ruiz revient avec « La Réplique », un opus de treize chansons. Mais entre-temps, l’interprète de « La Femme chocolat » n’a pas chômé. Elle a écrit deux romans (“La Commode aux tiroirs de couleurs” et “Écoute la pluie tomber” aux éditions JC Lattès, tirés à plus d’un million de lecteurs) et assuré une tournée avec son spectacle musicale “Bouches cousues.”

Dans cette nouvelle œuvre musicale, elle fait entendre des sonorités électro-pop, rap, latines. Des rythmes plutôt dansants sur lesquels elle chante en français et espagnol. Pour « La Réplique », Olivia Ruiz s’est notamment entourée de Nino Vella, Vincha, Jonathan Quarmby et Kaonefy. « Ce jeune producteur est aussi batteur, notamment avec le rappeur Médine. Il a été la rencontre qui a permis d’amener ce disque-là où j’avais envie de le ressentir et de le faire vibrer. »

La chanteuse à la voix singulière nous fait vibrer en racontant des histoires. Elles parlent d’amour entre une mère et son enfant avec “Sel”, d’indépendance avec “La Réplique”.

D’autres abordent des sujets d’actualité comme “Pachamama” qui parle l’écologie. “Tu danses” est quant à elle un hommage à Nadia, victime d’un féminicide. “À toi” est une ode à la tolérance. « Elle m’est venue très naturellement, probablement parce que je suis fille d’immigrés et petite-fille de trois immigrés espagnols. J’ai commencé à l’écrire en pensant à cette Méditerranée qui m’est si chère et qui, pourtant, est aussi aujourd’hui le berceau de tant de tragédies liées à l’immigration. Et très vite, je suis partie ailleurs. Cette chanson est rapidement allée vers une thématique plus universelle, qu’est la différence. Et le fait de devoir parfois mener un combat en raison de sa différence pour pouvoir être pleinement la personne qu’on a envie d’être. »

Quand on demande si l’artiste a un rôle à jouer en abordant des thématiques engagées, elle répond : « Je ne suis pas une chanteuse engagée. Je suis une femme engagée. Je ne crois pas que mes chansons aient un autre rôle que celui de divertir. Mais aussi faire en sorte que la personne qui va les écouter se sentira moins seule. Parce qu’elle va retrouver des choses qui ont pu être des sujets dans sa propre vie, ou des douleurs, joies. Mais je cherche surtout à faire en sorte que celui qui écoute se dise “je me reconnais”. Du coup, je me sens un petit peu moins seule. »

Olivia Ruiz est actuellement en tournée dans toute la France et sera sur la scène de l’Olympia, à Paris, le 20 novembre 2024.

Place Jean Jaurès, dans le centre-ville de Bordeaux, une devanture bleu roi attire l’œil. Il est écrit en lettres en blanc Flow céramique café. Ouvert en décembre dernier par un couple, Flore Mainfroid et Léo Bouchet, ce lieu est le premier café céramique de la ville. Le concept est simple : faire de la peinture sur céramique, tout en ayant la possibilité de boire et de manger. Il est d’ailleurs déjà présent dans quelques villes de France telles que Quimper, Angoulême ou encore Paris.

Justement, c’est à la capitale que la cofondatrice du lieu a découvert la pratique et s’y est prise de passion, jusqu’à laisser derière elle une carrière dans l’informatique et se lancer dans l’entrepreneuriat.

Réparti sur 100 m², le Flow céramique café est un espace à la fois épuré et coloré avec du lilas, de l’orange, du bleu et du vert. « Je me suis inspirée des cafés céramiques des pays nordiques. J’ai envie que les gens se sentent bien, que ce soit chaleureux tout en ayant le calme », souligne Flore. À l’entrée, une diversité de supports de made in Europe est exposée sur des étagères : des coquetiers, des tasses, des vases, des assiettes… « On a plus d’une cinquantaine de modèles différents et, en fonction des saisons, on adapte nos modèles. C’est ce qu’on appelle des capsules, qui sont donc en quantité limitée. Pour la Saint-Valentin, on avait ainsi des assiettes cœur par exemple. On s’adapte aussi selon la demande », explique Flore. Les prix varient entre 10 et 60 euros.

Afin d’explorer son côté créatif dans cet endroit, il faut au préalable réserver un créneau de deux heures. « Quand les personnes arrivent, on leur explique les techniques. On ne veut pas les laisser toutes seules. On les accompagne donc au maximum. Il existe tout un tas de techniques différentes pour peindre sur les faïences. » Une fois les créations terminées et séchées, l’équipe du Flow céramique café se charge de l’émaillage : « C’est le vernis transparent qui va protéger la pièce, qui va la rendre alimentaire. Puis, on la cuit à plus de 1 000 degrés pendant 24 heures dans des fours spécifiques. Les clients reviennent ensuite une semaine après les récupérer. »

Depuis que l’endroit a ouvert, les fours tournent à plein régime, preuve que le concept plait et attire différents publics.

Justement, Caroline, maman de Gabriella, cherchait une activité pour occuper sa fille un jour de pluie pendant les vacances scolaires. « Au début, j’avais plutôt envie de faire de la vraie poterie, de sculpter avec la machine. Mais quand je suis venue, j’ai adoré », exprime avec enthousiasme la jeune fille. L’émotion est également partagée par sa mère : « J’étais sceptique. Et ce qui m’a surprise, c’est qu’il y avait beaucoup d’adulte (rires). En fait, c’est hyper apaisant. C’est calme, on est concentrés. On oublie tout le reste. »

Le Flow céramique café est ouvert du mercredi au dimanche. Pour réserver, c’est juste ici !

Tous les troisièmes vendredis du mois, à la Tour de Gassies, un centre de rééducation situé à Bruges (Gironde), entre 15 et 20 personnes se rassemblent pour participer au Café AVC. Il s’agit de groupes de paroles développés par l’association AVC tous concernés, à destination de personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral. Chaque année, environ 140 000 personnes sont victimes d’accident vasculaire cérébral, selon l’Agence régionale de santé (ARS). En 2014, Philippe Meynard a fait partie de ces personnes. C’est pourquoi l’ancien maire de Barsac et actuel conseil municipal de la commune a fondé cette structure régionale qui fait de la prévention.

Laurent, lui, a fait un AVC en 2018. Il est le référent des Cafés AVC, disséminés en Nouvelle-Aquitaine -Bordeaux, Cénac, Bruges, Langon ou encore Salies-de-Béarn. Chaque antenne en organise une fois par mois. « Nous avons des conventions avec des centres de rééducation. Ce sont des moments d’échange de deux-trois heures avec des patients. Ici, ils viennent d’une manière libre échanger avec les membres de l’association. Et le dialogue est facile, parce que l’on parle d’égal à égal. Il n’y a ni filtre, ni jugement. On n’est pas des thérapeutes ou des médecins, on ne se substitue pas à eux. Ça peut permettre de sortir de cet environnement dans lequel on se sent seul, et c’est important. »

C’est justement pour cette raison que Nadine a souhaité assister à l’un de ces Cafés AVC, sur recommandation de son sophrologue. “Je suis en situation de solitude et j’ai besoin, non seulement qu’on m’aide, d’avoir des renseignements, mais aussi d’aider et de voir du monde.”

Marie, elle, a rejoint l’association en tant que bénévole pour apporter une aide, un soutien, une écoute. « J’ai souhaité donner du sens à ce que j’avais traversé. Offrir une parole positive, de l’espoir et, pourquoi pas, de la force à ceux que j’allais rencontrer. Car quand on fait un AVC, c’est un tsunami. Et pas seulement un tsunami pour la victime, mais aussi pour ses aidants. Ça reste un accident qui laisse les victimes dans beaucoup de détresse, de solitude et de désarroi. Moi, j’ai eu la chance de ne pas rencontrer cette détresse. J’avais deux atouts : beaucoup d’amour et beaucoup d’humour ».

Another Way, que l’on peut traduire par « un autre chemin » ou « une autre voie », est le nom, rempli d’espoir, donné par Marta Garcia Larriu à son association fondée à Madrid.

La structure a pour mission de « sensibiliser aux défis environnementaux et à l’accompagnement vers un mode de vie plus durable ». La productrice de film a par ailleurs créé, il y a dix ans, un festival éponyme de cinéma sur l’environnement.

Plusieurs éléments l’ont incitée à se lancer. « J’ai vécu un burn out à la trentaine. Je vivais aux États-Unis et j’étais dans la production audiovisuelle à haut niveau, une économie extra activiste. Je sentais comme un vide existentiel. J’aime beaucoup dire que j’ai pu flâner en Amérique latine. Je suis alors tombée sur un festival qui m’a appris deux termes très importants : l’entrepreneuriat social. Puis, il y a eu le film « Life and Day » de Ridley Scott, qui m’a reliée à la famille de l’humanité. Le dernier déclic a eu lieu lors d’un été passé sur la Côte basque espagnole, avec mes nièces. J’avais très envie de les emmener sur les plages, pêcher des petits crabes. Et il n’y en avait pas. »

Marta Garcia Larriu a alors souhaité avec Another Way créer des espaces de rencontres pour parler sans tabou de la crise climatique en s’appuyant sur le cinéma. « On considère qu’on a besoin de ces espaces-là pour avancer dans une transition positive et surtout accueillir tout ce qui peut nous traverser lors de la prise de conscience de cette crise. » Elle propose ainsi, par exemple, des projections de films de multiples origines avec des intervenants, lors des journées de la Terre, de l’eau, des océans, en Espagne et ailleurs dans le monde. Mais également des formations d’éco-productions.

Dix ans après sa création, le festival Another Way attire aujourd’hui plus de 10 000 personnes. Il a réussi à se faire une place dans l’agenda culturel espagnol. Pourtant, « je suis à contre-sens. Il n’y a que 2 % des activités culturelles qui sont autour de l’environnement à Madrid. Ce qui est très peu. Les gouvernements régionaux en Espagne sont plutôt climatosceptiques, ce qui donne une place et de la force à une voix à l’encontre de ce que je considère qui est la science. » Cet événement, Marta Garcia Larriu, l’a exporté pour la première fois, en mars dernier, hors des frontières espagnoles, à Bordeaux, avec l’aide d’Ariane Goignard sociologue.

Pour justement réussir à sensibiliser le public sur l’écologie, l’environnement, le réchauffement climatique, des sujets qui peuvent perçus comme anxiogènes, Marta et son équipe effectuent un travail de sélection pointue des films projetés, car le cinéma peut être un allié pour faire passer des messages. « Si on regarde la programmation du festival Another Way à Bordeaux, il est inévitable de dénoncer. Mais on trouve aussi des films qui insufflent de l’énergie et de l’action, comme le gagnant “Duty of Cards”, un film, qui parle du premier procès contre un gouvernement. Là, on est en train de parler de changement structurel. On essaye vraiment d’avoir des films mêlant dénonciation et solutions. »

Par ailleurs, au fil des années, la productrice a remarqué une prise de conscience notable de la part des réalisateurs et réalisatrices qui abordent de plus en plus les problématiques environnementales dans leurs productions. « Il faut rappeler que le durable a trois piliers : l’économique, le social et l’environnemental. Je dirais qu’on est passé d’une réflexion un peu naïve et superficielle pour, finalement, ces six dernières années, voir des réalisateurs et réalisatrices plus audacieux et plus pointus dans les thématiques. Ils ont percé sur des sujets très concrets pour dénoncer justement cet abus de l’homme envers la nature. Maintenant, on parle nettement du gouvernement, des grandes entreprises. Il y a vraiment un côté militant qui surgit de cette prise de conscience », conclut-elle

Oser réaliser ses rêves. Avec sa pièce « Libre de toutes peurs », Ingrid da Ronch, auteure et comédienne, enjoint le public à passer à l’action en se répartissant de ses freins créés par la peur. Elle joue ce séminaire-spectacle original, à Bordeaux, au théâtre L’Inox, jusqu’au 2 juin 2024.

Elle a commencé à l’écrire en 2018, en se servant de son expérience personnelle. « Je l’ai créé à la suite d’un traumatisme, où j’ai vécu presque la tétanie. Ça faisait déjà des années que je travaillais dans le développement personnel. Je connaissais bien le mécanisme des peurs. J’ai effectué une recherche plus pointue. J’ai été le propre laboratoire de cette expérience. Et j’avais envie de retourner au théâtre. Donc j’ai eu l’idée de fusionner le théâtre avec un stage de développement personnel. »

Sur scène, Ingrid da Ronch forme un duo avec Jérôme Thévenet, comédien. Chacun joue un rôle spécifique. « Je parle en tant que coach, je donne des informations. Lui est là pour désamorcer, faire rire, aller chercher le public. Il m’aide quand on joue des scènes de la vie de tous les jours. Son personnage évolue au fil du spectacle et, à la fin, il devient autant coach que moi finalement. »

Pendant une heure et demie, à deux, ils explorent les différents mécanismes de la peur, qui peuvent empêcher de passer à l’action. « L’ambiance est faite pour immerger le public dans la peur psychologique, dit-elle en souriant. Pour qu’il comprenne comment la pensée se met en place. On fait effectuer aux spectateurs des exercices pour qu’ils voient vraiment les mécanismes. Alors, évidemment, c’est un sujet qui est très lourd. Je me suis donc amusée à le traiter de manière légère, avec humour et de manière ludique. » À l’issue de cette pièce de théâtre, quinze clés sont délivrées pour surmonter ses peurs, disponibles également dans un livre éponyme.

« Libre de toutes peurs ! » est un séminaire spectacle qui s’adresse à tous les publics à partir de 11 ans, que l’on peut voir seul, en famille ou entre amis. Quand elle l’a pensé, Ingrid da Ronch souhaitait qu’il soit accessible et vulgariser ces notions de psychologie et de développement personnel.

« Moi, je dis : « Réaliser vos rêves ». On a tous au fond de nous une chose qu’on a envie de faire à notre niveau. Il est possible de la réaliser. Je ne dis pas que c’est facile. Quand on est enfermé dans ces conditionnements, ces schémas, ces pensées polluantes, on ne se met pas en œuvre. On nourrit donc la perte de confiance, une fragilité. On arrive à un certain âge avec des regrets, dont celui pas avoir réalisé son rêve. »

Les 5, 6 et 7 avril, le quartier Sainte-Croix, à Bordeaux, accueillera la 22ᵉ édition des Escales du Livre. 75 exposants – éditeurs et librairies indépendants – sont attendus à cette occasion lors de son salon du livre, installé sous un chapiteau. Plusieurs rencontres sont également prévues notamment avec les auteurs Théo Grosjean, Charlotte Bonnefon, Beata Umubyeyi Mairesse ou encore Thomas B. Reverdy. Une programmation pluridisciplinaire, avec des spectacles, des performances et des soirées, est également proposée aux visiteurs.

«. Les Escales du Livre,= sont là pour faire découvrir la littérature, tous genres confondus. Don de démocratiser la lecture, la littérature, le roman, mais aussi la philosophie, les sciences humaines. On accueille également des auteurs des sciences humaines, des philosophes, etc. », explique Gaëlle Thoilliez, déléguée générale, en charge de la programmation littérature générale.

Pendant ces trois jours, des événements prendront place à différents endroits du centre-ville de Bordeaux, noramment au TnBA, à l’IUT Bordeaux-Montaigne, au marché des Douves, au Café Pompier.

Plusieurs temps fort rythmeront par ailleurs l’événement tels que des débats autour de l’intelligence artificielle, une scène ouverte sur la poésie ou encore une lecture dessinée et gustative. « Le public rentrera avec trois bouchées à déguster sur des temps bien définis, à certains moments de la lecture. C’est une première pour nous, souligne Gaëlle Thoilliez. On a pour ce faire travaillé avec le chef Paul Gouzien qui est en relation avec l’illustratrice et la lectrice [Aurélia Aurita et Juliette Oury, NDLR]. »

Par ailleurs, la création inédite “Mots Croisés” est à découvrir le dimanche, place Renaudel. Cette performance collaborative a été créée conjointement par le collectif Jesuisnoirdemonde et Sophie Robin, qui a animé des ateliers pour préparer ce projet. « L’idée est de travailler avec des amateurs de lecture à voix haute, lors d’ateliers, et de proposer, dans l’espace public, une sorte de flashmob de littérature, dit-elle. Seize personnes vont donc lire des débuts de romans présentés aux Escales du Livre. Le but est de faire entendre, faire résonner les mots. Comme si les livres se mettaient à parler. »

Parmi les performeurs amateurs, Nadine Scandella, démographe : « J’aime la littérature et j’ai de bons souvenirs de lecture à voix haute pour mes enfants et pour moi. C’était l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs. » Quant à avoir si elle a des appréhensions à lire devant le public : « Oui, mais ce qui est facilitant, c’est d’être en groupe. Je ne pense pas que je l’aurais fait seule… (rires). »

Par ailleurs, cette année, l’événement culturel se met au pluriel et devient Les Escales du Livre. « Parce qu’on était très connu lors de ces trois jours de festival, qui est un événement éphémère, explique Gaëlle Thoilliez. Mais on mène des actions tout au long de l’année. Et ces actions-là ne sont pas très connues du grand publie. On fait beaucoup de choses auprès de structures sociales, des CADA, donc des demandeurs d’asile, des mineurs isolés, des enfants sont placés en foyer. Toutes ces actions-là sont importantes pour nous à l’année. »

« 2024, la mer au féminin ». Le Musée de la pêche de Concarneau, dans le Finistère, en Bretagne, propose des activités autour de cette thématique tout au long de l’année. Celles-ci interrogent la place des femmes du XIXe siècle à nos jours.

«. On s’est dit que ce n’était pas forcément idiot de parler aussi de la place des femmes dans le milieu halieutique, où elles sont le plus invisibilisées. Ce ne sont pas forcément des métiers que l’on considère au féminin. Et c’était pour nous important. »

En effet, quand on s’interroge au rapport de l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la pêche, l’emploi à la pêche de 2020, elles étaient 4,4% soit 867 femmes à travailler dans ce domaine en France. Ainsi, pour montrer en quoi les femmes ont une place dans le secteur de la pêche, une programmation diversifiée, à destination des enfants et des adultes, a été pensée.

Il y a tout d’abord des visites thématiques avec notamment le parcours #MEETHER, pour faire la connaissance de femmes mises en avant dans une collection dédiée. Il y a également des conférences animées par spécialistes, telles que sur les sardines et le syndicalisme ou encore les femmes au sein des entreprises de la filière pêche. Une projection est à cette occasion prévue à l’occasion de la Journée mondiale des pêcheurs, le 24 novembre.

Par ailleurs, le Musée de la pêche de Concarneau tenait à ce qu’il y ait des rencontres avec des professionnelles de la mer. « C’est important d’avoir des échanges avec des femmes qui nous présentent leur quotidien, leurs difficultés. On aura alors, par exemple, Sandrine Thomas, une marin pêcheur qui va nous raconter sa formation et ses difficultés », explique-t-elle.

Ce projet a d’ailleurs eu un retentissement particulier. « C’est vrai que, lorsque mes collègues ont commencé à travailler sur les différents portraits de femmes, j’ai découvert tout un panel de métiers de la mer – voilier, responsable de chantier, responsable de criées, responsable de filières courtes _- dans lesquels les femmes avaient vraiment une place importante. »

Bordeaux fête le podcast revient les 5 et 6 avril avec une seconde édition à l’Hôtel de ville de Bordeaux, place Pey-Berland. AirZen Radio est partenaire de cet événement gratuit, créé par Bordeaux Podcast. Cette association rassemble plusieurs passionnés de ce mode diffusion et a pour objectif de soutenir la création de podcasts dans la région bordelaise et le Sud-Ouest.

« J’ai cocréé cet événement avec Guillaume Commagnac, qui a le podcast “Open start-up”. On se disait : c’est chouette qu’il y ait des événements à Paris. Mais on trouvait qu’il y avait de plus en plus de personnes intéressées par le podcast, ici, à Bordeaux et en région. On s’est donc dit pourquoi pas les regrouper et proposer des tables rondes, des conférences pour apporter du contenu là-dessus », raconte Théo Robache, créateur du podcast “Le Pompon”.

Tables rondes, conférences, ateliers, enregistrements en live… Pour cette nouvelle édition, une programmation très riche et diversifiée est prévue, avec différente thématique : « Empreinte carbone et podcast », « Pitch ton podcast », « Les différents modèles de monétisation »… Une dizaine d’intervenants et intervenantes seront au rendez-vous, dont Jules Lavie (“Code source”, “Le Parisien”) Sarah Koskeviec et Nina Pareja (“Transfert”), Laura Pironnet (“CosaVostra”), Jean Berthelot de La Glétais (“Podcastine”). 1 500 personnes sont attendues.

Le podcasteur a en outre pu constater au fil de ses pérégrinations, notamment en Nouvelle-Aquitaine, l’augmentation du nombre de personnes qui se lancent dans ce secteur. « C’est une chose facile à créer un podcast. Il faut quand même avoir du bon matériel, mais ce n’est pas hyper onéreux pour une entreprise. Les gens sont assez curieux, ils ont aussi envie de se connecter. »

Par ailleurs, l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias), qui contrôle notamment la diffusion des podcasts, révèle qu’il y a eu 306 millions de téléchargements de 842 podcasts en 2023. Soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Pourquoi le podcast plaît tant ? « Il y a de plus en plus d’auditrices et d’auditeurs, parce qu’on dit souvent que le podcast est un média de l’intime et de l’immersion, répond Théo Robache. Clémentine Sarlat, qui a créé le podcast “La Matrescence”, que j’avais reçue au tout début du “Pompon”, disait que le podcast est un luxe. Parce que c’est du temps long, on prend le temps. Et je pense que tout le monde maintenant apprécie ça, d’aller dans le fond des sujets. »

L’Institut national des jeunes aveugles-Louis Braille, à Paris, accueillera la seconde édition du salon emploiDV qu’il organise avec l’association ApiDV. Cet événement, qui aura le 3 avril de 10 à 17 heures, s’adresse principalement aux personnes déficientes visuelles. En France, la Fédération des aveugles de France souligne que la moitié d’entre elles en âge de travailler est au chômage. Cela représente 850 000 personnes malvoyantes ou aveugles. « L’objectif est de donner aux déficients visuels, jeunes ou pas, tout le panel de ce qui existe en matière de formation professionnelle et d’emploi », explique Stéphane Gaillard, directeur de l’INJA.

Quatre-vingts exposants, dont une trentaine d’employeurs, privés comme publics, seront présents tels que Thalès, Orange, France Télévisions, le ministère de la Culture ou encore IBM pour proposer des stages, des alternances et différents types des emplois. « On n’y pense pas, mais de très nombreux postes sont adaptés et peuvent l’être pour les déficients visuels. Ça peut être des fonctions support, comme chargé de mission pour la communication, de la comptabilité, etc. Quand on a les outils, on peut adapter les postes de travail avec un logiciel de lecture d’écran, avec ce qu’on appelle des plages braille. Ça permet à une personne malvoyante d’écouter le contenu de l’ordinateur », raconte Thibaut de Martimprey, vice-président d’ApiDV.

Par ailleurs, au salon emploiDV, il y aura un espace dédié aux nouvelles technologies et des démonstrations d’outils permettant de faciliter l’accessibilité au travail.

Cette journée est aussi l’occasion de rencontrer des représentants d’association et d’organisation de soutien au handicap, de participer à des ateliers thématiques : simulation d’entretien, présentation de certains métiers, faire sa propre plage braille… Mais également de savoir ce qu’il en est en matière d’études et de formations, et surtout rencontrer des personnes installées dans leur vie professionnelle. « Il y aura des échanges avec une vingtaine de personnes, elles-mêmes insérées depuis 5,10, 20 ans dans l’emploi et peuvent témoigner et prodiguer des conseils, des bonnes pratiques pour les plus jeunes », précise Stéphane.

De son côté, Thibaut ajoute que l’intérêt du salon emploiDV est « de lever les barrières, lever les difficultés et les freins et l’autocensure. On constate que les jeunes se limitent eux-mêmes, ou parfois leurs proches les limitent dans leur choix d’études et de parcours. Et puis, dans le monde de l’emploi, il y a encore un travail conséquent de sensibilisation des employeurs à faire pour rassurer. Un des messages forts qu’on veut porter à travers emploiDV, c’est qu’il est tout à fait possible de choisir son parcours d’étude, de choisir son métier et de le vivre de manière épanouie. »

Les organisateurs du salon soulignent aussi que cet événement ne s’adresse pas qu’aux Parisiens. Toutes les offres d’emploi sont à retrouver sur www.emploidv.org.

Lors de la précédente édition, 600 personnes s’étaient rendues au salon emploiDV.

Un anniversaire en grande pompe. L’Orangeade, association bordelaise organisatrice d’événements culturels et artistiques, célèbre ses 10 ans, place des Quinconces, plus grande place d’Europe, les 5,6,7 avril. Un événement qui s’annonce pluridisciplinaire, à destination des enfants, mais aussi des adultes.

« On ne voulait pas seulement exploiter cette place en mode soirées et fêtes. Année des Jeux olympiques oblige, on s’est donc dit qu’on allait faire une partie autour du sport, explique Louise Lequertier, codirigeante de la structure. Samedi et dimanche, il va y avoir des initiations et des démonstrations de cinq sports olympiques urbains, comme le BMX, le skate et le breakdance. Puis, en soirée, sur les trois jours, le mode sera un peu plus festif, avec des artistes internationaux. À cette musique, s’ajouteront des spectacles et des performances de cirque et de danse On a envie de faire vivre une soirée un peu spectaculaire et hors du commun. »

Par ailleurs, L’Orangeade a construit son événement autour de différents engagements comme la défense de l’inclusion, de la mixité et de l’égalité. « C’est un beau programme, dit Louise en souriant. Ces trois notions sont très importantes pour nous. D’autant plus dans des milieux festifs, où on n’a pas du tout envie de ressentir de la discrimination. On a envie de proposer un lieu de lâcher-prise, de liberté dans lequel les gens se sentent en sécurité, acceptés tels qu’ils sont. Je ne dis pas qu’on est irréprochables là-dessus. Mais, en tout cas, on essaye au maximum d’avoir des programmations mixtes, avec des artistes de diverses origines et, évidemment, des styles de musique différents. »

Par ailleurs, tous les membres du bureau de L’Orangeade ont suivi une formation contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. L’association fait ainsi signer à chaque personne qui travaille avec elle – bénévoles, artistes… – une charte qui l’engage à respecter les valeurs de l’association.

L’écoresponsabilité est aussi un point sur lequel L’Orangeade prête une attention particulière. Elle travaille pour ce faire avec le collectif Cmd+O. Celui-ci rassemble des architectes bordelais qui réemploient des matériaux pour réaliser des scénographies. Aremacs (Association pour le respect de l’environnement lors des manifestations culturelles et sportives) s’occupe, quant à elle, de la collecte et du tri des déchets. «. On travaille dans un périmètre proche de Bordeaux. »

Pratique.

Village festif : vendredi et samedi de 18 heures à minuit – payant. Dimanche de 15 à 20 heures – gratuit.

Village sportif : samedi & dimanche de 12 à 18 heures – gratuit.

Olympiades : samedi de 14 à 17 heures – sur inscription.

Tournoi de pétanque : de 14 à 18 heures – sur inscription.

Des œufs, des poules, des cloches, des lapins, des poissons au chocolat noir ou au lait enrubannés. La vitrine de la Maison Saunion est bien garnie pour Pâques. Située 53 Cours Georges Clemenceau, à Bordeaux, cette chocolaterie fondée en 1893 est aujourd’hui gérée par Thierry Lalet. Il est la quatrième génération de maître chocolatier-confiseur.

« Pour nous, Pâques est la deuxième forte période de l’année. Noël représente à peu près 50% de notre chiffre d’affaires. Pâques va représenter 15% à 20% de l’activité sur une année. C’est donc un événement important, explique l’artisan. Mais à la différence de Noël, là, tout est autour du chocolat avec les moulages, les bonbons de chocolat… » Au total, l’artisan utilise entre 1t et 1,5 t de chocolat pour cette fête.

C’est dans l’immeuble voisin à la boutique que se trouve le laboratoire, réparti sur deux étages. L’équipe, composée de sept personnes, est divisée entre les différents postes de production. Si, l’an dernier, elle a travaillé sur le thème du mouton, cette année, et Pâques tombant le 1ᵉʳ avril, le jour des farces, « on s’est dit qu’on allait jouer sur le côté marin, dit en souriant Thierry Lalet. On a créé le piranha, qui est plus rigolo qu’effrayant. Il est bien garni parce que le but, ce n’est pas d’avoir que le moulage, c’est que quand le client va le découvrir, il va vouloir le casser ou croquer dedans. Pâques a un côté un peu féérique et enfantin. On est tous contents, peu importe l’âge, d’avoir une poule, un œuf ou un poisson à partager ».

D’ailleurs, la chocolaterie Saunion a obtenu le label d’État Entreprise du patrimoine vivant, « mis en place pour distinguer des entreprises françaises, artisanales et industrielles au savoir-faire rare et d’exception ». En effet, concevoir certains produits va nécessiter une certaine technicité, notamment la spécialité de la maison, le Gallien de Bordeaux, ou encore les petits œufs. « On a une technique un peu ancienne, voire ancestrale, qui consiste à prendre des demi-coques qu’on garnit avec un couteau, qui ressemble à un couteau à beurre, soit de pâte d’amandes, de praliné ou de ganache. On les colle l’une contre l’autre. Puis, ça part en pliage manuel. C’est l’équipe du magasin qui va les plier. » 20 000 œufs sont ainsi conçus et garnis rien que pour Pâques.

Mais le produit star de l’établissement Saunion est un œuf vidé, nettoyé, rempli de praliné. Au-dessus, se trouve une tête de cochon en amandes. « Ça marche aussi bien chez les grands que les petits. C’est rigolo ! » s’en amuse Thierry.

Selon le syndicat du chocolat, chaque foyer français consomme en moyenne 13 kg de chocolat par an.

La Fédération SOS GLOBI rassemble une vingtaine d’associations de patients atteints de drépanocytose et de la thalassémie. Chaque personne qui préside une antenne de la fédération est soit, elle-même malade, soit membre de la famille d’un malade. En 2018, Maryannick Lepetit, atteinte de la drépanocytose, s’est lancée et a fondé l’antenne locale de SOS GLOBI de Nouvelle-Aquitaine.

AirZen Radio. Qu’est-ce que la drépanocytose et la thalassémie ?

Maryannick Lepetit. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche l’hémoglobine, la protéine qui transporte l’oxygène dans tous les organes. Et la thalassémie est une déficience de l’hémoglobine, aussi, donc une déficience de la fabrication de l’hémoglobine.

Le patient drépanocytaire fabrique son hémoglobine mais l’hémolyse, la destruction de son hémoglobine, provoque une anémie chronique. Tandis que le patient qui a la thalassémie ne fabrique pas suffisamment d’hémoglobine pour avoir une action au niveau du transport de l’hémoglobine.

Ce sont donc deux maladies bien distinctes ?

Oui. Il y a la thalassémie, qui est transfusion dépendante. Et la drépanocytose, qui n’est pas forcément transfusion dépendante. C’est-à-dire que toutes les six semaines, le patient qui a la thalassémie est obligé d’aller se faire transfuser un certain nombre d’unités de sang pour avoir une vie à peu près normale. Mais pour le patient atteint de drépanocytose, c’est davantage la déformation de son hémoglobine qui lui provoque des crises. La douleur est alors importante, difficilement descriptible. C’est plus important qu’une fracture, bien souvent, il ressent aussi une importante fatigue et souffre d’un manque d’hydratation. Et donc d’une chute de l’hémoglobine bien souvent. Cela peut être une crise en discontinue, provoquer des hospitalisations, et conduire à une transfusion.

En ce qui concerne la drépanocytose, j’ai cru comprendre que c’est à cause de la forme des globules rouges que cela posait problème ?

Oui, ils sont en forme de faucille, comme un haricot. Normalement, l’hémoglobine est ronde, elle peut donc glisser dans les capillaires, les petits vaisseaux, tranquillement. Elle se bouscule dans les capillaires . Mais avec sa forme de faucille, elle se bloque dans les capillaires, ce qui provoque l’hypoxie, donc le manque d’oxygène au niveau des organes. Et on appelle ça une crise vaso-occlusive.

En quoi ces maladies ont des répercussions sur le quotidien des patients ?

Je suis tout le temps fatiguée. Tout le monde est fatigué, mais le malade est plutôt épuisé. On parle d’asthénie. C’est une fatigue chronique qui empêche les activités. Par exemple, pratiquer du sport ou préparer un long voyage devient problématique. Il faut des temps de repos. Personnellement, je ne travaille plus parce que je ne peux plus avoir le même rythme que qu’une personne normale. Et ça a un impact social puisque si vous êtes hospitalisé, par exemple, trois fois dans le mois, la paie va diminuer. Donc, vous avez moins d’argent, moins de possibilité pour vous faire plaisir.

Du coup, ça nous isole aussi des autres et des interactions. Parce que quand la personne se sent fatiguée et que vous lui demandez si elle veut sortir, celle-ci va vous dire qu’elle est trop fatiguée. Si elle sort quand même, elle va le payer par une crise ou de la fatigue le lendemain ou les jours suivants. Aussi, tout le monde ne comprend pas cette maladie. On peut se sentir incompris.

Combien de personnes sont concernées par la thalassémie et la drépanocytose ? Il est difficile de trouver des chiffres récents…

C’est vrai que c’est une énigme. On ne comprend pas pourquoi les chiffres ne sont pas arrêtés. C’est peut-être dû à ce dépistage qui n’était pas systématique jusqu’à présent. On espère que maintenant, on va avoir des chiffres un peu plus précis. Grâce au travail acharné des associations, nous avons en effet obtenu auprès de la Haute Autorité de Santé que le dépistage soit systématique pour tous les nouveaux-nés. Avant, le dépistage était fait selon les origines ethniques. Il y avait cette idée que les personnes d’origines afro-caribéennes étaient plus sujettes à la drépanocytose. Donc beaucoup de malades passaient entre les mailles du filet.

De façon générale, comment SOS GLOBI agit pour aider les patients à mieux vivre avec leur maladie ?

Il faut savoir que la fédération est la seule association qui sensibilise sur ces deux pathologies. Nous faisons donc des campagnes de sensibilisation tous les ans, en septembre. Il ya = aussi des webinaires, séminaires où des professionnels viennent expliquer la maladie, les avancées des traitements. Nous travaillons également avec des laboratoires pharmaceutiques qui nous aident. On peut par ailleurs compter sur le soutien du centre de référence du CHU de Bordeaux.

En parallèle, nous organisons des ateliers pour sensibiliser les personnes avec des thèmes différents, comme le sport adapté. Comment prendre ses médicaments ? Que faire quand on a de la fièvre ? Les personnes qui participent à ces ateliers peuvent donner leur ressenti et aussi avoir des conseils d’un professionnel.

Quels traitements existent ?

Il n’y en a pas beaucoup. Mais, il y a l’hydroxycarbamide, qui stabilise le patient (utilisé en prévention de complications de crises vaso-occlusives, NDLR). En revanche, tous les malades n’y ont pas accès. Peut-être parce qu’ils n’ont pas l’habitude de prendre des traitements. Il faut sensibiliser les personnes à se faire soigner. Sinon, le seul traitement curatif, qui soigne la maladie pour l’instant, c’est la greffe de moelle osseuse. Dans ce cas-là, il faut avoir en compatibilité avec un frère, une sœur, un père ou une mère. Tous les malades ne peuvent donc pas bénéficier de ce traitement.

Qu’en est-il du don du sang ?

Le don de sang est très très important. Parce que, quand il y a une crise vaso-occlusive, il faut tout de suite réoxygéner, redonner et faire remonter le taux d’hémoglobine. Les patients qui ont la drépanocytose sont consommateurs de sang et en ont besoin régulièrement. Il y a aussi des malades qui se soignent avec des transfusions régulières. On enlève alors un peu de sang malade et on rajoute du sang un normal pour que le malade puisse avoir une activité à peu près normale.

Sinon, on attend avec impatience la thérapie génique. En gros, on va chercher un gène déficient, on le transforme et on injecte un nouveau gène dans l’organisme. La technique a été mise en avant précocement pour la thalassémie. Nous espérons donc que cette thérapie génique sera mise en avant aussi pour la drépanocytose. C’est un véritable espoir de guérison pour les malades.

Courir pour sensibiliser aux don d’organe. Depuis 36 ans Trans Forme, l’Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés, organise la Course du Cœur. La prochaine édition a lieu du 20 au 24 mars. Quatre jours et quatre nuits pour parcourir près de 800 km entre Paris et la station de ski les Arcs, à Bourg-Saint-Maurice, en Savoie.

Sur la ligne de départ : une équipe d’une quinzaine de coureurs greffés et plus de 200 coureurs salariés de grandes entreprises et institutions telles que la Banque de France, Renault, le CHU de Rouen…

À l’origine de ce défi sportif et solidaire, Olivier Coustère, qui est aussi le créateur de l’association Trans Forme. Transplanté des reins à trois reprises, il explique que le « but de cette course, qui passe dans les terroirs, est de parler du don d’organes On est là pour susciter la discussion en famille et ainsi faire connaître sa position auprès de son entourage. Car ce qui nous inquiète, c’est qu’il y a une augmentation du taux d’opposition au don d’organe exprimé par les familles des défunts ». Plusieurs raisons expliquent cela selon lui. Tout d’abord, il y a le manque d’information sur ce sujet et sur les désirs du défunt sur le don d’organe. Puis, il y a l’idée que c’est un geste qui n’est pas compatible avec les convictions religieuses et le repli sur soi, entre autres.

L’objectif de la Course du Cœur est donc d’informer sur ce qu’implique le don d’organe et de lutter contre les a priori. « Surtout que les personnes fassent leur choix en connaissance de cause, explique Olivier Coustère. Et bien sûr, jamais, on ne jugera une personne qui refuse de faire un don. Mais notre travail, au quotidien, c’est d’essayer de promouvoir le don d’organe et de faire passer ce message. » L’an dernier, 5 634 personnes sur liste d’attente ont pu bénéficier d’une greffe. Soit une progression de 2,5% par rapport à l’année précédente.

Si Octobre rose est consacré à la sensibilisation des femmes au dépistage du cancer du sein, Mars Bleu se penche, lui, sur la sensibilisation au dépistage au cancer colorectal. Cette campagne a été créée et lancée en 2009 par le ministère de la Santé et l’Institut national du cancer (INCA). Elle cible les hommes et les femmes entre 50 et 74 ans.

Chaque année, près de 48 000 nouveaux cas sont détectés. « C’est un cancer qui se développe sur 10 à 15 ans. En général, il démarre à partir petite tumeur bénigne qui va se cancériser. Il faut imaginer l’intérieur du côlon comme peuplé de petits champignons de Paris. Ceux-là vont se développer, grossir puis va apparaître un cancer. Le principe, c’est d’aller supprimer ces petits champignons de Paris que sont les polypes quand ils sont présents », explique le Dr Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue contre le cancer.

L’intérêt du test de dépistage immunologique est d’aller rechercher du sang visible dans les selles. Cela permet de savoir si le saignement est en lien avec le polype et proviendrait du cancer ou d’un petit polype. « Avec le dépistage, on peut à la fois intervenir quand il y a un cancer, mais aussi arriver avant le cancer. Il faut supprimer ces petits polypes avant qu’ils se cancérisent », souligne le spécialiste. « On dispose d’outils de dépistage efficaces. Une prise en charge précoce garantit une guérison complète de 90 % des cas », rappelle d’ailleurs l’association. Celle-ci regrette aussi la faible participation des personnes concernées. En effet, sur les 18 millions de Français de cette tranche d’âge, 34% ont fait un dépistage du cancer colorectal. Les freins sont en lien avec la manipulation des selles, « considérée comme pas facile, voire répulsive ».

Le Colon Tour ®, au cœur d’un colon géant, a ainsi été créé pour sensibiliser le public. La fondation ARCAD (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) et la SFED (Société Française d’Endoscopie Digestive) l’ont lancé en 2012. Il s’agit d’une structure gonflable en forme de côlon. À l’intérieur, se trouvent des informations pour comprendre comment évoluent les différentes lésions, avec une approche ludique et pédagogique.

Il est possible de se procurer un kit de dépistage en pharmacie, chez un médecin traitant ou en ligne via le site Ameli.

C’est un numéro printanier que sort le magazine “Esprit Yoga”, partenaire d’AirZen Radio. Mars-avril invite à la revitalisation et au renouveau pour cette nouvelle saison. Tout un dossier est ainsi dédié à l’ouverture, dans lequel la notion d’identité environnementale est notamment abordée.

« À partir du moment où on est un bout de la planète, on change de regard sur la question de l’environnement, très souvent traité d’un point de vue politique, social ou moral. Avec l’identité environnementale, nous sommes concernés par les dégradations parce que nous sommes les premières victimes. Puis ça pose le fait qu’on ne peut plus concevoir notre identité en tant qu’individu séparément de la planète », explique Andrea Semprini, fondateur et rédacteur en chef du magazine.

À découvrir également dans ce numéro les bénéfices des postures immobiles sur le corps et l’esprit, grâce aux conseils du médecin et professeur de yoga Lionel Coudron. À retrouver aussi, un entretien avec Camille, cofondatrice de Cam’s Yoga, une plateforme de cours en ligne. Sans oublier les nouvelles rubriques : yama & nyama, yoga biz, le yoga au quotidien et SOS yoga. Dans celle-ci, on apprend comment « ouvrir son cœur et rayonner au quotidien », notamment grâce à une posture, des mudras, des huiles essentielles.

« L’ouverture du cœur est importante, précise Andrea. Parce qu’on vit dans une société dans laquelle on a tendance à se renfermer pour différentes raisons et à juste titre : la tristesse, les problèmes, maladie… Mais se replier sur soi-même, ce n’est pas qu’une image psychologique. C’est aussi le corps qui se voûte, ce qui apporte une sensation de lourdeur. On essaie avec cette rubrique de donner des astuces à pratiquer chez soi. » D’autres sujets enrichissants et des séquences posturales sont à retrouver.

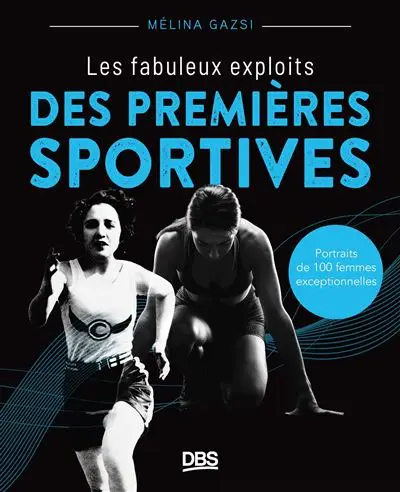

Après « Elles ont été les premières », publié en 2021, Mélina Gazsi, ancienne journaliste, revient avec un nouveau livre : « Les Fabuleux Exploits des premières sportives », paru aux éditions De Boeck Supérieur. Un ouvrage dédié à son amie Catherine Lombard Bloch, ancienne skieuse acrobatique et championne du monde dans cette disciple. L’œuvre a par ailleurs été préfacé par Nelson Monfort, animateur et journaliste sportif.

Dans ce livre, l’auteure brosse le portrait de 120 femmes, du Moyen Âge à nos jours. De Margot La Hennuyère, première joueuse de jeu de paume, en passant par Annie Londonderry, la première à réaliser un tour du monde à vélo (1894). Mais aussi Lis Hartel, première femme cavalière, médaillée olympique (1952) ou encore Serena Williams, joueuse de tennis Noire la plus titrée. Des sportives oubliées pour certaines. Plus connues pour d’autres, en ayant marqué l’histoire dans leur discipline : natation, athlétisme, boxe, skateboard, parachutisme, vélo, moto…

« J’aime bien rendre hommage à celles et ceux à qui on ne donne pas beaucoup de place. Et puis, il y a des figures assez extraordinaires que, moi-même, j’avoue, je ne connaissais pas », raconte Mélina Gazsi. Son travail remonte le temps et témoigne de l’évolution de la société, de la condition des femmes et de leur place dans le sport. « Il y a longtemps eu ce carcan absolument machiste. On suit donc les progrès d’une société qui a enfin permis aux femmes de s’inscrire dans des clubs. En 1920, elles n’étaient pas autorisées dans toutes les disciplines sportives. La marche a été lente vers l’égalité d’accès au sport », explique l’auteure.

Truffé d’anecdotes, ce livre permet une plongée dans le parcours de ces sportives. L’occasion aussi d’apprendre comment ces femmes sont arrivées à prendre des trajectoires hors du commun. « Il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont été épaulées, aidées, affirmées, encouragées par des hommes. Je ne parle pas de Pierre de Coubertin (fondateur des Jeux olympiques modernes, NDLR), qui détestait que les femmes soient dans les stades. Mais il y avait le mari, l’entraîneur, le professeur pour les soutenir. Ce livre, c’est 120 portraits de femmes hors du commun. De femmes qui avaient envie d’attraper la lumière de leurs rêves, de leur envie. Elles avaient une énergie formidable, qui arrive à dépasser certains carcans de la société et qui fait avancer », conclut Mélina Gazsi.