EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Le braille est une écriture par système de points en reliefs frappés sur du papier. Il est à destination des personnes aveugles ou malvoyantes qui utilisent ainsi leurs doigts pour lire.

Il existe peu de maisons d’édition en braille en France. La principale est basée à Toulouse. Adeline Coursant, la directrice du CTEB (Centre de Transcription et d’Édition en Braille), nous a ouvert les portes de l’imprimerie.

Les transcripteurs travaillent en lien avec la BNF (Bibliothèque Nationale de France). Le CTEB a accès à une plateforme d’édition adaptée : Platon. Les éditeurs de livres publiés en France sont tenus d’y déposer leurs fichiers (livres au format PDF).

Le CTEB peut ensuite récupérer les fichiers gratuitement. Le livre d’origine est aussi acheté « en noir », le nom donné à la version imprimée pour les personnes voyantes. « Ensuite, on travaille le fichier pour le préparer à sa transcription en braille sur Word. Puis, on transcrit le livre sur un logiciel en braille intégral et en braille abrégé, une sorte de langage SMS hyper codifié », explique l’un des transcripteurs.

Pour ce qui est du volume, le CTEB transcrit une centaine de livres par an contre 107 000 nouveaux livres édités en France. Soit 3%. « On a un comité de lecture en interne. On est tous férus de lecture. Ensuite, il y a un vote. On essaye de pourvoir des livres dans tous les genres et pour tous les genres. »

Le fichier transcrit est ensuite communiqué aux embosseuses, des machines qui éditent des points sur des feuilles A4. Elles sont reliées puis envoyées par La Poste.

Les livres audio sont en plein essor. Le marché pourrait atteindre plus de 30 milliards de dollars en 2030 contre un peu moins de 4 milliards en 2021. Mais alors, les livres audio peuvent-ils faire de l’ombre aux livres en braille pour les malvoyants ? « Je ne le crois pas », répond Adeline Coursant.

Selon la directrice du CTEB, « le braille, on en aura toujours besoin. Il permet aux enfants d’apprendre le français, l’orthographe des mots, la structure d’une phrase. L’audio ne permet pas tout ça. L’audio est intéressant aussi, mais c’est un format supplémentaire ». Pour elle, il y a aussi le rapport à l’imaginaire. L’audio « nous oblige à passer par le filtre du narrateur ou de la comédienne qui va lire le livre. Ce n’est pas le cas quand on lit en français classique ou en braille ».

La mobilisation a été suivie, joyeuse, familiale. Mi-avril 2023, agriculteurs et habitants du Tarn se sont réunis à Saïx. Stands de nourriture, mini-concerts, des airs de festival pour protester contre le projet d’autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres et dont les travaux ont débuté.

« Nous sommes les plus heureux du monde. Pas de débordement, une bonne ambiance et une mobilisation qui fédère derrière un projet qui n’a aucun sens », explique Laurent Prost du collectif La voie est libre.

Le dossier est vieux de plus de 50 ans. Il prévoit la construction d’une autoroute entre les villes de Castres et Toulouse, dans le Sud-Ouest. Un axe long d’une cinquantaine de kilomètres qui traversera 20 communes et disposera de deux aires de repos et covoiturage. Objectif affiché par le concessionnaire privé Atosca : « désenclaver le bassin de Castres-Mazamet » et favoriser le développement économique de la région.

Le concessionnaire assure, par ailleurs, que ce nouvel axe permettra de diminuer le temps de trajet de 25 minutes « en heures creuses » et 35 minutes « aux heures de pointe ». Pour Laurent Prost, « c’est totalement faux. Plusieurs comités et expertises, notamment mandatés par les services de l’État, ont mesuré un gain de temps d’une quinzaine de minutes au mieux », explique-t-il.

Un gain à relativiser, d’autant qu’il existe déjà un axe effectuant le même trajet : la route nationale 126. « Sur certaines portions, l’autoroute A69 sera en parallèle de la RN126, à une vingtaine de mètres d’écart. »

Concernant la fréquentation, le concessionnaire attend 8400 voitures et 800 poids lourds quotidiennement. Plusieurs médias indiquent, par ailleurs, que le trajet coûtera un peu moins de 7 euros. Auquel il faudra ajouter 1€60 pour la portion de l’A68 qui permet de rejoindre Toulouse. Même si le concessionnaire promet des « forfaits », les associations pointent du doigt ces montants. « Il n’y a pas grand monde qui pourra se permettre un budget d’une dizaine d’euros par jour pour gagner 15 minutes », estime Laurent Prost.

Au-delà du coût social, c’est le coût environnemental qui est pointé du doigt. Environ 300 hectares de terres agricoles sont nécessaires pour cette autoroute. Parmi les exploitations concernées, celle de Dominique Rougeau, propriétaire d’une vaste parcelle horticole. Ses pivoines font le bonheur d’une centaine de fleuristes en Occitanie. « L’autoroute doit passer en plein milieu de mon champ. Et je n’ai pas de solution autre que mettre un terme à cette activité », explique l’agriculteur.

Le projet implique aussi la destruction d’un millier d’arbres, notamment plusieurs centaines de platanes centenaires. Thomas Brail, arboriste grimpeur, s’est justement accroché dans l’un d’eux pour empêcher leur abattage. Le concessionnaire assure pourtant vouloir en replanter trois fois plus et compenser cette perte.

« La notion de compensation n’existe pas. Replanter des arbres n’y change rien, surtout qu’ils sont souvent bien plus petits. Il faudrait des centaines d’années pour recréer l’écosystème de ces arbres, qui sont par ailleurs devenus des nids à biodiversité pour les chauves-souris, par exemple », explique Thomas Brail.

Pour les associations, il est tout à fait envisageable de réaménager l’existant. « L’État et les collectivités pourraient investir l’argent qu’ils comptent donner à un concessionnaire privé dans le réaménagement de la RN126. Un projet alternatif, qui pourrait être réévalué, suggérait la création d’aires, de créneaux de dépassement ou encore un léger rehaussement de la vitesse sur cet axe aujourd’hui limité à 80 km/h », explique Laurent Prost.

La mobilisation des agriculteurs et des associations a permis de mettre un coup d’arrêt à l’abattage des arbres. Ils comptent maintenant sur un recours judiciaire pour remettre en cause l’« intérêt public majeur » dont bénéficie l’autoroute. De son côté, le ministre des Transports Clément Baune a assuré que les travaux n’étaient pas remis en cause. Même s’il reconnaît que le dossier devrait peut-être intégrer « quelques améliorations notamment au plan écologique ».

Quand on la retrouve sur une jolie terrasse arborée du centre-ville toulousain, c’est à la voix qu’on est guidé. Muriel Batbie Castell fredonne tout le temps, « parfois même sans s’en rendre compte », s’amuse-t-elle. La chanteuse de métier, professeure d’occitan, fait désormais partie du patrimoine de la Ville rose. Son accent chantant résonne à toutes les stations de métro et de tram à Toulouse.

Muriel Batbie Castell a été recrutée en 2011 pour enregistrer les annonces du métro. Depuis plus d’une décennie, c’est donc sa voix qui accompagne les habitants de la ville, de la métropole, de la région ou encore les touristes de passage vers leur destination.

Muriel n’a pas gommé son accent du Sud, bien au contraire ! « Je suis une fervente défenseure des accents locaux. C’est cela qui fait notre singularité. » À Toulouse, à chaque arrêt du métro, elle annonce la halte en français puis en occitan. « Capitole » devient ainsi « Capitòli », « Jolimont » précède « Bélmont », ou encore « Patte d’Oie » qui se transforme en « Pé d’Auca ». Une volonté de la ville de souligner ses racines et son histoire occitanes.

Lorsqu’on lui demande quelle est sa station préférée, la cantatrice au visage affable répond avec douceur : « Jean Jaurès » ! Pourquoi ? Eh bien, elle aime la musicalité de cette station dans sa version occitane. Elle devient « Joan Jaurès », prononcée avec un “d” avant chaque “j”. Pas étonnant, d’ailleurs, quand on sait que cette station est centrale en ville, au croisement des lignes A et B, symbole d’un personnage de l’histoire fervent défenseur de la paix.

Le travail de Muriel est loin d’être terminé. Il y a régulièrement des raccords à enregistrer, des indications supplémentaires à donner aux voyageurs. Puis, avec l’avènement de la future ligne C du métro, qui devrait connecter à la Ville rose plusieurs de ses proches banlieues, Muriel sera encore sollicitée.

À la question de savoir ce que ça lui procure de faire voyager les Toulousains au quotidien, Muriel se dit heureuse. «. La notion de transmission prend toute sa place. » La voix du métro est aussi prof d’occitan, une langue héritée de ses grands-parents qu’elle aime partager au plus grand nombre.

Rouge bordeaux, vermillon, blanc orné d’un liseré bleu roi, rose, pourpre. Dans le champ de Dominique Rougeau, il y en a pour tous les goûts.

Ce céréalier de métier, basé à Verfeil, en Haute-Garonne, s’est lancé dans la culture de pivoines. « Et je suis parti de rien », aime-t-il à rappeler. Cette fleur, qui se vend uniquement entre avril et juin, est d’une rare beauté.

L’activité « pivoines » de Dominique se concentre à un moment bien précis de l’année. Entre avril au plus tôt et juin au plus tard. « La pivoine est une fleur de luxe parce qu’elle est rare », explique-t-il. En effet, cette espèce est vendue chez les fleuristes pendant seulement deux mois de l’année. «!– /wp:paragraph –>

Sur le marché horticole, la concurrence est rude. Les fleurs venues des Pays-Bas, d’Afrique ou d’Amérique du Sud sont majoritairement choisies par les revendeurs. « Nous avons perdu le savoir-faire français, il y a quelques années », explique l’agriculteur à l’accent du Sud-Ouest. Mais il est résolument optimiste : « Certaines fleurs françaises se refont un chemin vers les fleuristes ».

En témoignent ses résultats : en quelques années d’existence à peine, l’horticulteur est parvenu à se faire un nom. « J’alimente aujourd’hui une centaine de fleuristes de la région, dans un rayon de 65 kilomètres autour de Toulouse. » Dominique Rougeau est l’un des rares cultivateurs français de pivoines à faire de l’ombre aux Pays-Bas sur le marché français.

Les pivoines sont des fleurs majestueuses aux pétales flamboyantes et à la fragrance douce et sucrée. « Traditionnellement, c’est la fleur qu’on offre pour la fête des mères. Le prix peut varier entre 3 et 5 euros selon les variétés », explique Dominique.

Les siennes sont revendues dans la fourchette haute. « Mes pivoines sont de meilleure qualité que les pivoines hollandaises. Tout simplement parce que je leur laisse la place de pousser, le temps de grandir. Les tiges sont plus robustes, les fleurs plus grandes. Alors, forcément, elles plaisent », se félicite-t-il.

Quand on lui demande quelle pivoine il préfère, sa réponse fuse : « La reine Hortense, c’est évident. Même si j’aime beaucoup la Sarah Bernhardt ! » Cette fleur, qui porte le nom de la comédienne française, est souvent la plus demandée. Sa robe rose clair, ses pétales légèrement crantées lui donnent un air de fleur d’été.

Il n’y a pas de faute d’orthographe dans l’appellation Événements détonnants. Le « n » n’est pas en trop puisqu’il s’agit d’un jeu de mot pour désigner les événements qui réduisent leur empreinte carbone, en référence aux « tonnes » de CO2.

Ce label a récemment été lancé par l’association toulousaine Elémen’terre pour accompagner les manifestations culturelles, professionnelles ou sportives de la région Occitanie vers plus d’écoresponsabilité.

C’est « tout simplement un événement qui contraste avec les propositions événementielles actuelles. Un événement engagé et responsable, dont les organisateurs et organisatrices souhaitent réduire l’impact environnemental », explique Marie, salariée de l’association Elémen’terre.

Cette association est née il y a quinze ans à Toulouse et rayonne, depuis, dans toute l’Occitanie. Elle accompagne notamment les festivals vers plus de résilience. Elle a ainsi développé un service de location de vaisselle réutilisable qui permet une réduction drastique des déchets.

Mais la nouveauté, c’est le lancement de ce label Événements détonnants. L’idée, pour Marie, n’est pas d’estampiller ou de sanctionner. Mais plutôt d’encourager. Le label est en effet attribué de façon graduelle, selon les engagements respectés par l’un ou l’autre festival.

Le label est décliné en neuf enjeux, 34 leviers et 115 engagements. Parmi les grandes thématiques : le respect du site d’accueil, la réduction de l’impact des déplacements, le zéro déchet, la consommation durable ou encore la sensibilisation à la transition énergétique.

Cette récompense, qui « permet aussi de communiquer auprès du public », est attribuée selon quatre niveaux. Du niveau « premiers pas » jusqu’au niveau 3. « L’idée est d’engager l’ensemble des acteurs et actrices sur un projet, de les accompagner surtout pour voir ce qui peut être amélioré », ajoute Marie, chargée du développement de l’outil. « Ainsi, les événements culturels ou sportifs peuvent constamment progresser, d’édition en édition. Tout fonctionne toujours en binôme : un membre de l’association accompagne un organisateur. »

C’est un groupe de travail qui a bâti la charte du label Événements détonnants ». Il s’est inspiré de labels existants, notamment la charte des éco-manifestations en Alsace ou encore le label des Manifestations Vertes d’Ariège.

Si le dispositif a officiellement été lancé début 2023, il a été testé en amont pendant un an sur sept festivals différents qui se sont déroulés en Occitanie en 2022. Parmi lesquels le festival de Thau, Émergences, le Festival de l’eau ou encore le festival Toulouse les Orgues. « Ce label est un outil de sensibilisation aux enjeux du développement durable, un moyen d’embarquer les publics autant que les acteurs culturels et économiques. Prochain objectif pour nous : atteindre le niveau 2 ! » explique notamment Monique Teyssier, du Festival de Thau.

Thomas Brail nous accueille dans son écrin de verdure au cœur du Tarn. Sa petite maison, une bergerie retapée, est installée sur un terrain familial. Celui sur lequel il a grandi. C’est là que cet amoureux de la nature élève son petit garçon. Une légère brise soulève les feuilles des chênes, des hêtres, des noyers, des arbres fruitiers entre lesquels courent trois moutons, deux chiens et des poules.

Le paysagiste, qui ne “saurait expliquer sa connexion avec les arbres“, a fait de leur sauvetage une mission de vie. Nous avons pu échanger avec lui.

AirZen Radio. Racontez-nous la genèse de votre action en faveur des arbres…

Thomas Brail. Je suis arboriste grimpeur de métier. J’ai travaillé pendant 10 ans à la ville de Mazamet (Tarn, NDLR) en tant que paysagiste. Et, en 2019, j’ai appris la volonté du maire d’abattre une dizaine d’arbres d’alignement, des platanes centenaires. Je lui ai expliqué en quoi cela représentait un désastre pour la biodiversité locale. Mais je ne l’ai pas convaincu. Et certains arbres sont tombés. Alors, je me suis suspendu dans l’un d’eux pendant trois jours. Et j’ai réussi à les sauver.

Et vous ne vous êtes pas arrêté là. Toujours en 2019, vous vous êtes suspendu à un platane à 17 mètres, pendant 28 jours, devant le ministère de la Transition écologique. Quand vous vous suspendez dans les airs, ça bloque un chantier ?

Oui, fort heureusement on ne nous coupe pas l’arbre sous le pied en France (rires) ! Mais je pense que je passe à travers les mailles du filet. Après cette action, j’ai travaillé avec le ministère pour améliorer un article de loi, le L.350-3 du Code de l’environnement. Il interdit tout abattage d’arbre en bonne santé. Je suis toujours sur la corde sensible, mais j’arrive toujours à redescendre, mettre le pied au sol sans faire de garde à vue. Il faut rester bienveillant, maintenir le dialogue avec les autorités.

Qu’est-ce que vous ressentez quand vous grimpez dans un arbre ?

Je ne monte jamais dans un arbre sans lui demander son autorisation. Si je ne le fais pas, je me retrouve avec une petite brindille coincée dans mon cordage (rires). J’ai vécu ça encore plus quand je suis allé en forêt amazonienne. On veut y raser 140 hectares d’arbres pour installer des panneaux photovoltaïques. Et après, on parle de « projet vert ». Pour moi, le vert est au sol quand on tue des arbres.

J’ai vraiment ressenti quelque chose quand j’étais dans cette forêt primaire, c’est inexplicable. Je pense que je me suis jamais déconnecté du monde du vivant. Ce qui fait, qu’aujourd’hui, le fait que mes actions fonctionnent c’est parce que la nature est derrière moi. Derrière nous, car nous sommes de plus en plus au sein du GNSA, le Groupe National de Surveillance des Arbres.

Comme si le vivant vous remerciait ?

C’est mon interprétation, mais oui, peut-être. Je n’ai jamais peur quand je fais une action. Parce que je sais qu’elle est juste. Si on ne fait pas attention au vivant, à la nature, on va droit dans le mur. Je suis d’une zénitude totale quand je suis dans un arbre. Je fais ça aussi et surtout pour mon fils. C’est irresponsable de laisser nos enfants dans la galère. Tant que les autorités publiques ne me donnent pas la satisfaction que mon fils va évoluer dans un monde vivable, je me dois de le faire pour lui.

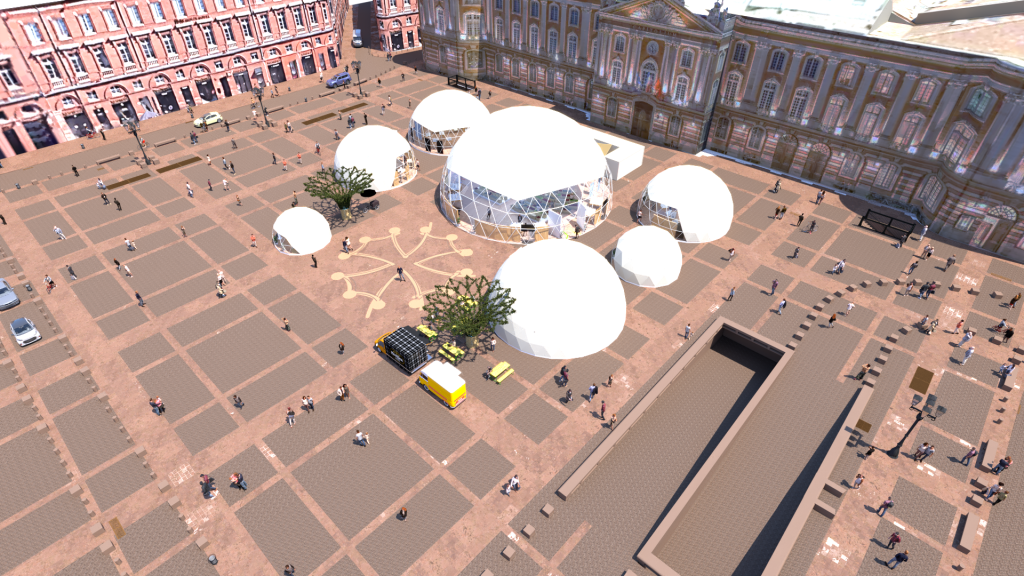

Portée par l’association éponyme, Toulouse Demain se tiendra place du Capitole du 6 au 8 octobre 2023. Pendant ces trois jours, acteurs institutionnels, professionnels et habitants se réuniront en plein cœur de la Ville rose pour discuter. Des tentes d’entre 100 et 400 mètres carrés devraient être dressées sur la place principale de la quatrième ville de France avec, au programme : des conférences, des ateliers, des débats.

La première édition, baptisée « Toulouse 2030 » s’était déroulée en 2018, rassemblant plusieurs milliers de participants. Mais pour Bruno Cavagné, à l’origine du projet, beaucoup de choses ont changé 5 ans. « La société a évolué. La crise sanitaire et le confinement nous ont rappelé l’importance de la proximité, de la vie de quartier. La guerre. L’explosion du coût du carburant a par ailleurs sonné la nécessaire accélération de la transition écologique… »

Comment participer ? Aidée par Empreintes citoyennes, Toulouse Demain lance une grande consultation citoyenne digitale jusqu’au 6 juin. « La question est très simple : à quoi ressemblera Toulouse en 2050 pour vous ? » explique Julien Goupil. Ensuite, les questions et axes de réflexion porteront sur les quatre piliers du futur forum : urbanité, écologie, attractivité et lien social. Les contributeurs seront ensuite conviés à des ateliers. Ils réaliseront des synthèses par grands thèmes qui nourriront tables rondes et conférences.

« Nous allons chercher des concepts réalisés ailleurs pour montrer que ces réflexions sont déjà opérationnelles », explique Jacques Rosen. Cet architecte et urbaniste de métier, qui a longtemps travaillé à la métropole de Toulouse, connaît bien ce qui se fait ailleurs. Il explique : « Nous présenterons, par exemple, de grands projets métropolitains développés à l’étranger comme à Hambourg, à Bristol, à Vitoria-Gasteiz… »

Toulouse Demain sera aussi l’occasion de présenter des solutions concrètes, à plus ou moins grande échelle. L’idée, pour les organisateurs, est d’intéresser directement les citoyens qui pourront aussi être acteurs du changement.

« Les solutions techniques ne parlent pas vraiment aux gens. Là, on va présenter comment le quotidien peut être changé à travers les nouveaux matériaux dans les immeubles, par exemple. Qu’est-ce que c’est qu’une brique en terre crue, un béton de chanvre, une structure bois… Qu’ils l’appréhendent au quotidien », détaille Jacques Rosen.

Et après ? Pour Bruno Cavagné, l’objectif est que les conclusions tirées de ces trois jours de rencontres et de débats servent à quelque chose. « On voit beaucoup de rapports citoyens qui restent sur des étagères poussiéreuses. Notre idée à nous, c’est d’en faire une sorte de livre blanc que nous transmettrons à qui de droit : autorités municipales, métropolitaines, régionales et nationales. Et faire de Toulouse un laboratoire de la transition. »

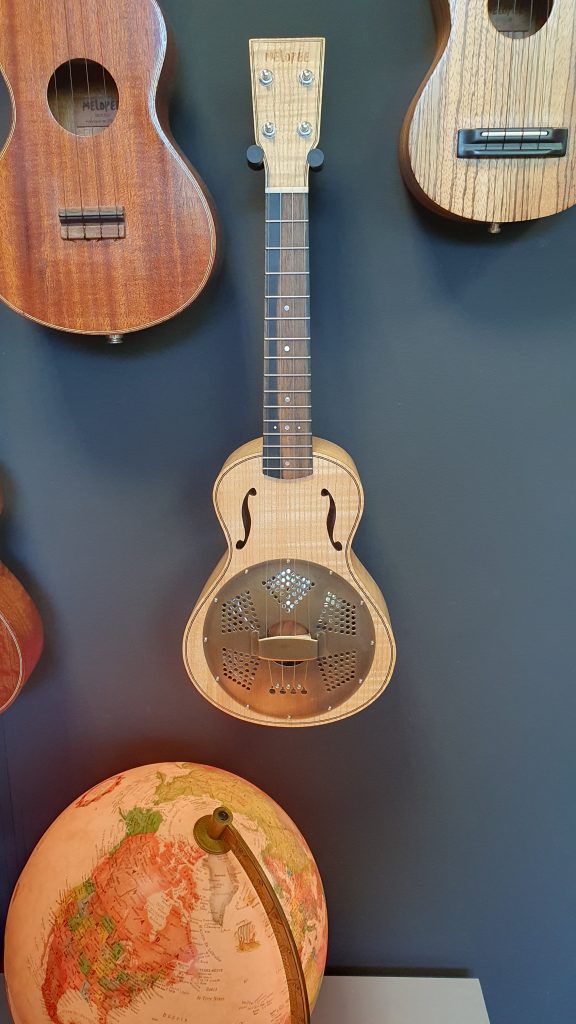

Après des années en tant qu’ingénieur dans l’aménagement urbain, Sébastien Berlinet ressent le besoin de faire une pause, et l’envie de pratiquer un métier où il y a de la créativité. Durant ses expériences professionnelles et ses voyages, Sébastien a toujours eu cet attrait pour les instruments à cordes, lui-même guitariste amateur.

Et c’est après un stage d’un mois au Canada, qu’il apprend le métier de luthier, et décide de se lancer en commençant par prototyper des ukulélés, un instrument plus condensé et plus rapide à faire qu’une guitare.

« J’ai adoré ça tout de suite. J’ai pris vraiment goût au ukulélé. J’adore son côté transportable et j’adore son côté accompagnement avec le chant », explique Sébastien Berlinet.

En complément de son travail de luthier, Sébastien trouve le temps de faire du ukulélé avec son groupe qui fait des reprises sur des chansons du groupe de musique Nirvana : « C’est à la fois une pratique solitaire pour moi, à la maison, et collective avec le groupe », précise Sébastien Berlinet.

Son atelier Mélopée est aussi ouvert à la transmission. Le fondateur propose des stages de lutherie en fabriquant soi-même son ukulélé en deux jours. Un savoir-faire que Sébastien prend beaucoup de plaisir à transmettre et partager.

Une méthode fabrication qui demande un certain nombre de machines et d’outils, propre à la lutherie (scies, ponceuse, laminoir…), pour la transformation du bois, l’assemblage, le collage et le vernis.

En ce qui concerne les bois, Sébastien utilise des bois prêts à emploi soit des tropicaux tel que l’acajou ou soit des locaux (au niveau européen), tel quel le noyer, de l’érable, du sycomore…

En plus d’être dans une technique artisanale, Sébastien Berlinet a su se différencier avec un instrument « taillé pour voyager », avec un design original et une richesse dans le son. En effet, si vous avez l’occasion d’aller dans son showroom vous y trouverez le modèle Kaïkoura, un ukulélé de voyage au design moderne, robuste et ultra-plat. Ou encore les modèles Resonator, pour une résonance métallique et leur confèrent un timbre au son « jazzy » et blues.

En tant que passionné, Sébastion Berlinet a su, par son originalité, revaloriser le ukulélé avec une fabrication haut de gamme de l’instrument. Un véritable travail artisanal où minutie, originalité et précision permettront de donner le LA, que vous désirez, à votre ukulélé.

« Je vous souhaite la bienvenue chez nous », sourit Adeline Coursant. Elle est la directrice du Centre de Transcription et d’Édition en Braille (CTEB). Un établissement quasi unique en son genre, basé à Toulouse, à quelques pas du centre-ville. C’est ici que sont éditées chaque année des centaines de livres en braille pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Le braille est une technique d’édition et d’impression qui a hérité son nom de Louis Braille. Un Français qui avait perdu la vue suite à un accident au XIXe siècle. Il s’agit d’un système d’écriture tactile à points saillants.

S’il existe des associations de transcription de livres en braille, le CTEB est la plus importante. Ici, on édite des livres, des magazines institutionnels ou encore des relevés bancaires pour les personnes aveugles. Quelque 8000 relevés de compte sont envoyés tous les mois à des particuliers.

En entrant dans les bureaux, l’œil est immédiatement attiré par une grande affiche de la saga Harry Potter. « Et oui, cela nous tenait à cœur d’éditer les livres du jeune sorcier. Pour un tome d’”Harry Potter”, il faut compter un peu moins d’une vingtaine de volumes en braille pour une hauteur de 60 centimètres. C’est conséquent », reconnaît Adeline Coursant.

Le CTEB a l’une des plus grosses capacités d’impression de littérature en braille. Il fournit des ouvrages à de nombreuses médiathèques en France mais aussi en Belgique, en Suisse ou au Canada. L’association bénéficie d’une exemption de payer les droits d’auteurs. Elle peut donc récupérer les fichiers textes auprès de la Bibliothèque nationale de France et procéder à la transcription.

Une fois le travail effectué, les livres sont envoyés à l’impression, dans la salle des « embosseuses ». Ces machines n’impriment pas de l’encre sur le papier mais marquent des points en relief. On relie et façonne les livres pour finir.

Mais alors, comment choisit-on ? « Nous avons un comité de lecture qui se tient tous les mois et nous choisissons de transcrire ce qui nous plaît le plus, de la littérature classique aux documentaires d’actualité en passant par les livres jeunesse. En moyenne, un nouveau titre est tiré à une dizaine d’exemplaires », explique la directrice du CTEB.

Pour la production d’un livre, il faut compter entre 500 et 700 euros de main d’œuvre. Jusqu’alors, les livres étaient commercialisés entre 70 et 100 euros. « Un vrai budget qui rend le livre en braille peu accessible. C’est une double peine pour les personnes en situation de handicap », regrette Adeline Coursant.

Raison pour laquelle, l’association a décidé, en janvier 2023, de prendre sur ses fonds propres pour passer les livres en braille au « prix unique ». À savoir, le même prix que pour les livres en français classiques et vendus en librairie.

Pour l’instant, le CTEB n’a pas reçu d’aides de l’État pour faire face à la hausse des demandes. « Depuis l’annonce, nous recevons des appels tous les jours. La rentrée de janvier a été aussi intense qu’une veille de Noël », se réjouit néanmoins la directrice du CTEB.

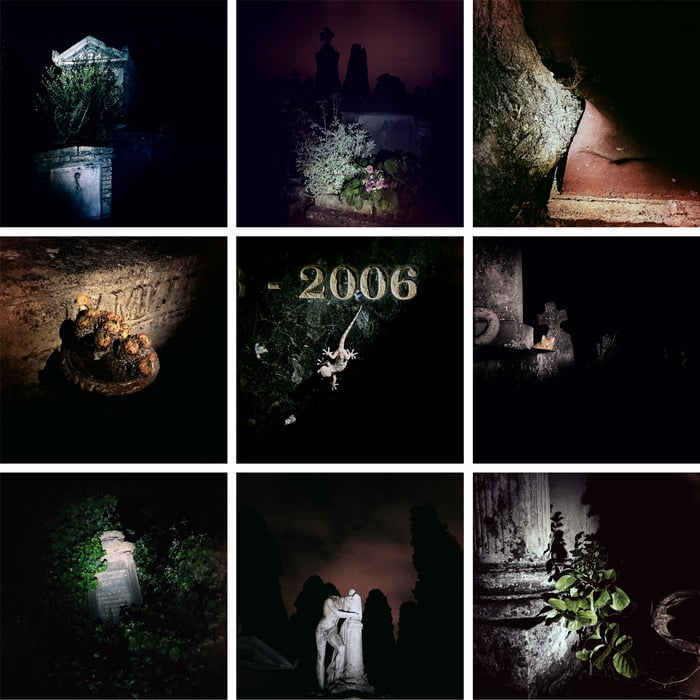

La vie : cette précieuse et mystérieuse rencontre entre des molécules. Ce concours de circonstances invraisemblable. La vie, si fragile soit-elle, trouve toujours le moyen de se frayer un chemin, même dans les endroits les plus improbables et inhospitaliers. Que ce soit dans les profondeurs de la Terre, ou dans les abysses de l’océan. En s’y penchant de plus près, on peut aussi être surpris par la riche biodiversité qui peuple nos cimetières.

Car de nombreux cimetières de France font désormais le choix d’arrêter les désherbants et produits chimiques. Le but ? Avoir une démarche plus écologique, mais également favoriser les espaces verts en pleine ville pour lutter contre les ilots de chaleur. Et également, bien sûr, favoriser le retour de la biodiversité.

Car la riche faune et flore ne cessent de nous étonner dans ces sanctuaires. Renards, oiseaux, insectes, hérissons, papillons, geckos et de nombreuses espèces de plantes peuplent nos cimetières si on laisse la nature faire.

C’est le constat du botaniste du Muséum de Toulouse, Boris Presseq. Dans la Ville rose, le cimetière de Terre Cabade a toujours été un lieu de recueillement enchanteur. Un univers minéral auquel la végétation s’est adaptée. Et aujourd’hui, une flore riche et variée s’épanouit et fructifie entre les sépultures.

Le Muséum de Toulouse organise d’ailleurs des balades pour observer les curiosités de cette nouvelle biodiversité, dans le plus grand respect des lieux. On peut également y découvrir, jusqu’au 25 juin, une exposition photo de Guillaume Rivière. Lors d’immersions nocturnes, il a pu photographier ce véritable « poumon vert » au cœur de la ville, suite à l’arrêt des produits phytosanitaires en 2017.

Issu d’une famille ouvrière où rien ne le prédestinait vers les métiers d’art, mais au fond de lui comme il l’explique : « J’avais toujours cette âme d’artiste. J’avais toujours envie de faire de la création ». Il ose et commence par la peinture et la sculpture dès l’enfance, mais il revient vers un parcours plus classique en tant qu’ouvrier dans la mécanique et l’électronique.

Plus tard, il se lancera en intégrant une école de mode à Paris, d’où il repart avec un diplôme de styliste, modéliste et patronnier gradeur. Il crée sa collection de vêtements et rencontre sa compagne actuelle Annette Hardouin, avec qui il partage de nombreux projets, à la fois textile et sculpture à Toulouse.

Une sculpture sur terre pour le plaisir du contact de la terre, la sensualité de la matière. « Avec la terre, on donne un mouvement, on donne des volumes, on donne de la grâce… Ça me donne des sensations incroyables », explique Yves Patissier.

Yves Patisser va prochainement exposer ses œuvres au village Auvillar, dans le Tarn-et-Garonne à partir du 1er avril jusqu’au 30 septembre 2023. En plus de ses sculptures, vous y trouverez le travail de la teinture au pastel à travers les toiles en textile de sa compagne Annette Hardouin.

Caroline Géant est une de nos auditrices. Elle nous a envoyé un mail pour faire le bilan de « sa cure de positif », qu’elle suit depuis plusieurs mois. « J’ai fait ma cure de radio positive et le bilan c’est que j’ai constaté qu’à chaque fois que j’écoute, je suis dans un moment agréable », explique Caroline. Caroline est coach de vie, à Toulouse, depuis quelques années, suite à un changement de voie professionnelle.

C’est grâce à un bilan de compétentes qu’elle décide d’emprunter cette voie. Caroline a alors décidé de se former. « Le coaching, c’est un process qui va permettre une prise de conscience qui libère. Notre cerveau a besoin de comprendre pour avancer. En coaching, nous travaillons avec de la transmission d’outils, mais aussi le passage à l’action. Quand on part sur un coaching avec quelqu’un, il est important de poser les choses pour déterminer les objectifs. »

« Les outils que j’utilise souvent en coaching, sont les outils de PNL, la programmation neuro-linguistique. En tant que coach, on a atteint notre objectif quand la personne est devenue vraiment autonome », explique Caroline Géant.

L’important pour Caroline est d’accompagner en restant connectée à ses valeurs et à son amour de l’humain.

Eloise Baro est Toulousaine, passionnée par la mosaïque depuis toujours. Elle s’est d’abord tournée vers le métier d’éducatrice. Mais, à un moment, la passion était trop forte. Elle a donc décidé de se reconvertir et se lancer en tant que mosaïste professionnelle. Elle est partie se former en Italie en intégrant l’une de plus prestigieuse école de mosaïque, la Scuola Mosaicisti del Friuli Spilimbergo, qui lui donnera le titre de maître mosaïste. Cette formation lui a apporté les techniques de base de la mosaïque traditionnelle, pour aujourd’hui faire de la restauration du patrimoine et développer sa propre créativité à travers la mosaïque contemporaine où toutes les matières peuvent être taillées et assemblées.

Aujourd’hui, dans ses œuvres, Eloise Baro réutilise et sublime des matériaux en fin de vie ou encore la céramique, du bois, de la porcelaine, des coquillages… « Un travail issu d’un savoir-faire séculaire qui s’inscrit dans le développement durable et l’économie circulaire », exprime Eloise Baro sur site.

Ses œuvres sont reconnues puisque l’artiste a la chance d’être exposée régulièrement en France, mais aussi à New-York, en Italie et Suisse. L’exposition est essentielle, selon Eloise Baro, pour rencontrer ses futurs clients et créer son réseau.

Un métier qui ouvre les portes du patrimoine en pratiquant la restauration essentiellement des monuments historiques de la période moderne fin XIXe siècle ou des villas de particuliers.

En ce moment, elle a l’opportunité de restaurer et créer huit sols en mosaïque pour les salles de bains des suites de luxe du célèbre train : Venise-Simplon-Orient-Express.

Un métier passionnant pour Eloise Baro, dans lequel elle se retrouve dans le travail minutieux que demande la mosaïque, qu’elle transmet aussi à travers des stages et une formation professionnelle. Un métier en plein renouveau qui présage un bel avenir.

« Ce qui est sûr, c’est que ce congé menstruel a changé ma vie au travail. Je me sens plus sereine et plus efficace. » Margaux, ébéniste de métier, nous accueille avec le sourire dans l’atelier de Louis. C’est derrière un établi de bois, des machines et des ponceuses, que la jeune femme prend son service tous les jours. Depuis un an, Margaux a la possibilité de prendre chaque mois un jour de repos lorsqu’elle souffre de menstruations douloureuses.

La start-up, qui fabrique du mobilier de bureau écoresponsable près de Toulouse, a en effet beaucoup fait parler d’elle le 8 mars 2022. Elle est l’une des seules entreprises en France à avoir adopté le congé menstruel, voté en février Espagne. L’autre, qui l’a mis en place en janvier 2021, est une SCOP (société coopérative de production) basée près de Montpellier. Dans les deux cas, le bilan est plus que positif.

Avant de parler du congé menstruel, encore faut-il comprendre ce qui se cache derrière un seul mot : « règles ». Il existe près d’une vingtaine de symptômes derrière les menstruations. Tous les mois, et pendant plus de 35 ans, les personnes menstruées font face à de multiples contraintes qui accompagnent des pertes de sang plus ou moins abondantes. Baisse d’énergie, migraines, sauts d’humeur, situation d’inconfort, crampes, nausées…

Certaines – plus d’une sur deux dans le monde – souffrent de règles douloureuses (appelées aussi dysménorrhée). Selon l’Assurance maladie, elles sont d’ailleurs la première cause d’arrêt de travail chez les femmes. D’autres sont aussi atteintes d’endométriose.

Sur ce constat, certaines employées de Louis ont décidé d’aborder la question avec la direction de l’entreprise en 2022. « Nous avons régulièrement des sessions de questions/réponses avec les fondateurs. On a alors émis l’idée de la mise en place d’un congé menstruel », se souvient Lucie Rouet, chargée de communication chez Louis. « Nous leur avons donné notre accord pour lancer des recherches et remettre un rapport à l’ensemble des salariés », ajoute Paul Gély, directeur général de l’entreprise.

Le congé menstruel existe dans quelques pays. C’est le cas du Japon, depuis 1947. Là-bas, il n’est que peu utilisé car plutôt mal vu pour les femmes. En Europe, le premier pays à l’avoir mis en place est l’Espagne, en février 2023.

Après une évaluation sérieuse, Lucie – porteuse du projet de congé menstruel chez Louis – a pris le soin de sonder toutes les femmes de l’équipe. Celles qui occupaient un poste administratif, tout comme celles travaillant à l’atelier. Le bilan du sondage a été détaillé dans un mode d’emploi que la start-up met à disposition des autres entreprises.

Après présentation au reste de l’équipe et adoption du projet, Louis a fait signer une charte de consentement à l’ensemble des salariés. Cette charte est d’ailleurs présentée à chaque recrutement. « Cela a très bien été accueilli. Certains hommes, qui avaient des réserves au début, ont bien compris la démarche et ont soutenu le projet », raconte le directeur général. « On a simplement rétabli une situation d’injustice dans les équipes : les femmes qui souffraient de règles douloureuses devaient poser un jour de congé payé. Et pas les hommes. Ce n’est plus le cas », ajoute Lucie Rouet.

La charte de consentement de Louis précise aussi les modalités de ce congé menstruel. Un jour par mois payé par l’entreprise, non obligatoire ni automatique, à poser sans besoin de justificatif médical. « On l’a voulu le plus simple possible. Il suffit simplement de prévenir son manager la veille ou le jour-même en cas de règles douloureuses », détaille Paul Gély.

« Honnêtement, j’ai été très surprise. Très agréablement surprise. Au début, je ne me sentais pas hyper légitime, j’avais peur du regard de mes collègues hommes. Mais la direction m’a beaucoup rassurée », raconte Margaux, ébéniste.

La mise en place a eu lieu le 8 mars 2022. Aujourd’hui, l’heure est au bilan. « Et il est sincèrement très positif », confie Lucie.

Sur la centaine de jours « congé menstruel » que la start-up offrait, seuls 13 ont été pris sur l’année écoulée. Louis propose aussi la possibilité de poser un jour de télétravail menstruel pour les personnes ne travaillant pas à l’atelier. Celui-ci a aussi été utilisé de façon raisonnable.

« Cela n’a aucunement impacté la productivité dans l’atelier ou dans les bureaux », explique Paul Gély. « Me sentir légitime à poser cette journée fait que je peux revenir en forme le lendemain », ajoute Margaux. La jeune femme, qui souffre de règles très douloureuses, confie en effet « ne pas pouvoir porter de charges lourdes, ni même marcher à certains moments. Ce congé est donc une façon pour moi de vraiment me reposer de ces douleurs ». La direction ajoute, par ailleurs, que le congé menstruel étant très bien accepté chez Louis, le reste de l’équipe se sert les coudes en cas d’absence, pour compenser le travail qui n’est pas fait.

Sur le plan « psychologique », l’entreprise a aussi mesuré un impact réellement positif sur les équipes. « Les femmes, aussi bien que les hommes, sont particulièrement fiers de faire partie d’une boîte qui a adopté cette mesure. Fiers aussi de pouvoir sensibiliser leur entourage sur le sujet. Et participer à la fin d’un tabou », confie Lucie.

Mais alors, si le congé menstruel fonctionne aussi bien, comment expliquer qu’on le prenne si peu. « La première réponse tient au fait que toutes les femmes ne souffrent pas de règles douloureuses. Certaines ne ressentent donc pas le besoin d’y avoir recours, explique Paul Gély, à la tête de Louis. Mais il n’y a pas que ça. Ce qui ressort, c’est que certaines ne se sentent toujours pas légitimes à le faire. Et là, c’est vraiment à nous de jouer. »

En effet, après un an de test, il ressort qu’une telle mesure doit être constamment accompagnée si on la veut pérenne. Le dialogue et l’échange, priorisés au moment de cette mise en place, doivent se poursuivre dans l’application. « Par exemple, certaines femmes récemment recrutées n’ont pas pleinement conscience qu’elles peuvent le prendre. C’est à moi, c’est à la direction, de leur rappeler régulièrement qu’elles y ont droit et que c’est totalement OK », détaille Lucie Rouet.

La question de la légitimité se pose aussi selon les métiers. Les salariées de Louis occupant des postes administratifs peuvent aussi se sentir moins légitimes à poser ce congé. Et ce, vis-à-vis des ébénistes, notamment parce qu’elles peuvent avoir recours au télétravail. « Mais l’un n’empêche pas l’autre. Si les règles sont douloureuses, ce jour peut, au contraire, permettre de vraiment se reposer. Le télétravail est utile si c’est supportable. Mais quand ça ne l’est pas, ce congé est justement là pour ça », ajoute Lucie.

Pour remédier à ces quelques freins, Lucie Rouet – chargée du suivi de la mesure depuis le début – a suggéré quelques pistes à la direction. Parmi lesquelles, des réunions plus régulières entre personnes menstruées pour faire le point. Ou encore, un rappel régulier, par la direction, de l’existence de ce congé. Quant à la question de savoir si cet outil est applicable ou non aux autres entreprises de France, Paul Gély reste optimiste.

L’enjeu c’est la confiance, selon lui. « Nous avons la chance d’être une petite équipe, et tout a été basé là-dessus, depuis le début. Pour les grands groupes, cela peut fonctionner, mais si c’est réfléchi, encore une fois, à l’échelle des équipes. Et non pas comme une règle générale sans accompagnement. Car les salariées ne se sentiraient jamais légitimes à le prendre. » Quant au justificatif médical, comme ce sera bientôt le cas en Espagne, c’est à double tranchant selon lui. « C’est une façon de garantir aux entreprises qu’il n’y a pas d’abus. Mais ça reste une démarche de plus à faire pour les femmes, ce qui peut rendre la chose dissuasive. »

En France, pour l’heure, le congé menstruel n’existe pas au plan législatif. Plusieurs députés des rangs écologistes ont néanmoins décidé de porter cette mesure à l’Assemblée nationale.

Ils veulent faire de Toulouse la ville amie des hérissons ! Depuis fin 2022, des habitants du centre-ville ont lancé un projet en partenariat avec l’association Nature en Occitanie. Le but est de créer des passages à hérissons dans leur jardin.

Objectif ? Connecter les jardins pour permettre aux petits mammifères d’accomplir leur cycle de vie (chercher de la nourriture, se reproduire, etc.) en ville, sans risquer de se faire écraser sur la route.

Pour cela des passages discrets sont aménagés dans les clôtures qui séparent les habitations. C’est entièrement gratuit, tout est financé par France Nature Environnement. Les bénévoles de Nature en Occitanie se rendent directement chez les particuliers intéressés. Ils créent alors une petite ouverture de 15 centimètres de diamètre dans un grillage. Ils y ajoutent ensuite un petit panneau en bois pour le côté esthétique. Mais aussi pour éviter que les hérissons ne se blessent avec le métal qui dépasse.

Cette idée de passages à hérissons s’inscrit dans un projet plus large intitulé Trésors de mon jardin, qui permet de répertorier les espèces sauvages des jardins. Lancé en 2021, à Toulouse, par Nature En Occitanie, et à Montpellier par les Écologistes de l’Euziere, il compte autour de 80 jardins volontaires.

Mickaël Nicolas, éducateur Naturaliste pour Nature en Occitanie, et Nathalie Pénella, bénévole de l’association, sont nos invités pour nous en dire plus sur ce projet.

Transformer une zone industrielle en un havre de paix pour la biodiversité. C’est la mission que s’est fixée un apiculteur de la commune de Revel, en Haute-Garonne. Eric Thuriès a installé ses ruches dans cette zone en juillet dernier. Et, depuis, il souhaite transformer ce terrain de 2 hectares pour y implanter son activité, faire revenir la nature et proposer des animations autour de la biodiversité.

Au-delà de l’installation d’une vingtaine de ruchers, il s’est attelé à la plantation d’une haie champêtre et mellifère, c’est-à-dire qui permet aux abeilles de se nourrir. Avec ses proches, il a déjà planté 182 arbres et arbustes, fournis par une association du coin.

L’apiculteur souhaite ainsi créer une barrière naturelle contre le vent. Pour former cette haie, il a choisi des essences locales comme des noisetiers, des pruniers, des pommiers et autres arbousiers et troènes des bois. La haie a été plantée en janvier dernier.

Il souhaite, à termes, y planter entre 300 et 400 arbres fruitiers, toujours des essences locales et anciennes. Par la suite, il aimerait y bâtir un hangar photovoltaïque pour y stocker son matériel et son laboratoire de transformation du miel. Un petit local où il pourrait vendre ses produits mais aussi accueillir du public. Car l’apiculteur souhaite faire de ce lieu une sorte de ferme pédagogique.

Jouer tout en apprenant ! Voilà l’objectif de VIX VERSA et DIPLOMATIX, deux nouveaux jeux de société conçus par l’association École Des Droits Humains et de la Terre (EDDHT). Depuis 2015, elle s’est spécialisée dans la conception de jeux collaboratifs pour encourager la participation citoyenne au service d’une société juste, solidaire et durable.

Après le lancement de REPUBLIX XL en jeu de société, en 2020, et de sa dernière édition en 2022, deux nouveaux jeux viennent de voir le jour. Ceux-ci sont à destination des publics adolescent et adulte. Ils sont même adaptés au niveau A2 ! « Nous les avons conçus dans un français simple pour permettre aussi aux étrangers d’en apprendre davantage sur notre République, nos valeurs, la démocratie ou encore leurs droits », explique Simon Monnier.

Selon le directeur de l’association, dont le siège est basé à Toulouse, il n’y a rien de tel que les jeux de société pour progresser sur les questions des droits humains. « Nous avons en outre une approche juridique. Pas morale. Quand on joue, on ne se sent pas jugé, on a le droit d’avoir son opinion. On est simplement mieux éclairé », explique-t-il.

Mais alors, pourquoi des jeux de cartes et de plateau ? Selon Simon Monnier, nous sommes « habitués à une éducation très verticale. Or, sur la question des droits humains, nous avons pu mesurer qu’on apprend plus facilement si l’enseignement est collaboratif ».

Tout comme REPUBLIX XL, les jeux VIX VERSA et DIPLOMATIX abordent de manière accessible les enjeux de citoyenneté mondiale et de lutte contre les discriminations. Tous les deux sont des jeux de rôles qui ne nécessitent aucune connaissance préalable.

Dans un cas, les participants incarnent des diplomates de nations plus ou moins libres et démocratiques. Dans l’autre, ils incarnent de simples citoyens. Mais dans les deux parties, l’objectif sera de résoudre une situation de conflit ou de discrimination.

Mais alors, est-ce « fun » ? « Évidemment ! On s’amuse beaucoup. Nous les avons imaginés en nous basant sur des jeux qui fonctionnent comme le Trivial Pursuit ou le Time’s Up. ».

« Pour rien au monde je ne quitterai mon appartement. J’y suis tellement bien », s’enthousiasme Tess. La retraitée occupe l’un des sept logements réservés aux seniors de la résidence. « Nous avons eu un accord avec la CARSAT (caisse d’assurance retraite, NDLR) et cela permet de maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible grâce au collectif », explique à son tour Pierre. Bienvenue à Abricoop, un immeuble participatif basé dans le quartier de la Cartoucherie, à Toulouse. Ici, vivent des retraités, des familles, des étudiants. Ils forment une communauté solidaire en plein centre-ville.

La mise en coopérative des logements est une idée qui remonte à une cinquantaine d’années. « Elle est d’abord née en Uruguay, puis a gagné progressivement l’Europe », indique Thomas, l’un des fondateurs du projet Abricoop. En Suisse ou dans les pays baltes, les coopératives d’habitants représentent entre 20% et 40% du parc immobilier.

La raison ? « L’habitat est si cher que les gens s’organisent pour sortir les immeubles de la spéculation immobilière », répond Thomas. En France, les coopératives d’habitants en sont encore à leurs balbutiements. En cause, une loi datant de 1971 qui avait marginalisé le modèle avant de l’autoriser à nouveau.

Pourtant, le contexte économique est propice à son développement. En France, le prix des logements a explosé (+140% depuis 1998) et les conditions d’accès à la propriété ont été plus que durcies. Pour preuve, près de 4 millions de Français sont mal logés, selon le labo de l’économie sociale et solidaire.

L’habitat coopératif impose un regard sensiblement différent sur l’habitat. La propriété est ici partagée collectivement via une coopérative. C’est elle qui possède l’immeuble. Les habitants détiennent, eux, des parts sociales de la coopérative. « Il y a une part d’investissement pur et une part de loyer proportionné selon les revenus », ajoute Thomas. Ainsi, les habitants sont à la fois propriétaires et locataires.

Les logements, qui vont du T2 au T5 pour la coopérative toulousaine, ne sont pas vendus au prix de l’immobilier. Ils appartiennent à la coopérative et sont partiellement loués. Ainsi, aucune spéculation n’est possible à la revente. « Si vous partez, vous récupérez vos parts investies sans plus-value. Mais pas les loyers. On revend les parts, pas les logements. »

Les plus bas revenus peuvent ainsi en profiter au même titre que les autres. C’est une forme de propriété collective. Les logements coopératifs ont aussi une autre approche du social et de l’environnemental.

À Abricoop, par exemple, l’immeuble a été fabriqué sur-mesure selon les envies des habitants-coopérateurs, avec des matériaux respectueux de l’environnement, le tout, sans passer par un promoteur immobilier. « Du sol au plafond », précise Thomas. « Je ne voulais pas être au rez-de-chaussée, au début. Mais l’architecte m’a fait ouvrir des fenêtres supplémentaires. Vous avez déjà vu ça ailleurs, vous ? » demande Tess.

Les coopérateurs – ils sont quarantaine au sein d’Abricoop – veillent aussi à limiter leur impact. « Nous avons construit des logements un peu plus petits et avons décidé de mutualiser les chambres d’amis par exemple. » Une pièce de moins dans le logement, mais la possibilité de réserver une, deux ou trois chambres pour ses invités. Idem pour la buanderie. Pas de machine à laver individuelle ici. On partage également un jardin, un rooftop et une salle polyvalente ?

Mais alors, est-ce comme un tiers-lieu ? Cela dépend des coopératives. Chez Abricoop, si le collectif a toute sa place, il y a une vraie possibilité d’indépendance. « C’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi de vitre ici. Si on avait dû tout faire ensemble, cela ne m’aurait pas plu. J’aime aussi le fait d’avoir nos logements personnels et qu’on puisse vivre une vie autonome tout en ayant les autres à proximité », ajoute Pierre.

En France, quelque 200 projets similaires ont été recensés. Mais, pour l’instant, seules 10% de ces initiatives ont vu le jour. Pour rattraper le retard, Habicoop (basée à Lyon) – la Fédération française des coopératives d’habitants – accompagne les citoyens dans le montage juridique et financier de leurs coopératives.

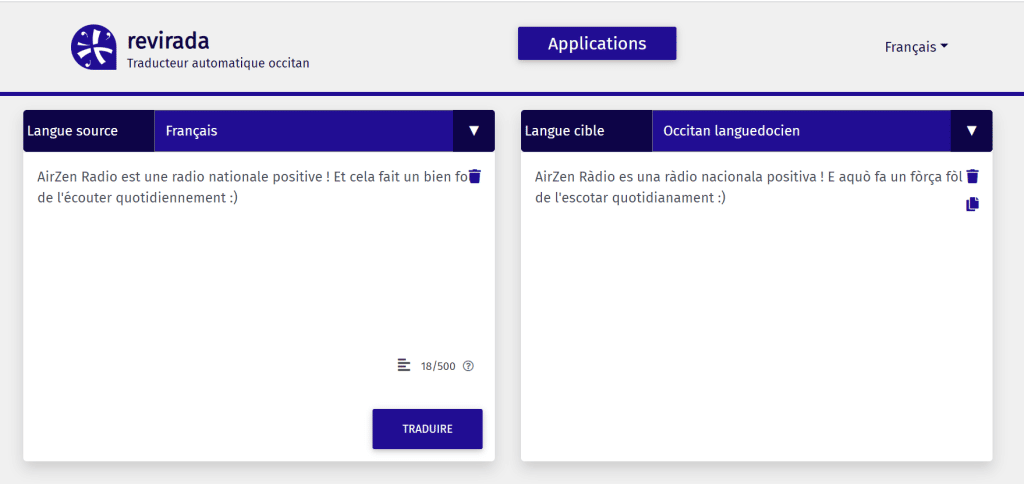

Les langues régionales n’ont jamais autant séduit ! En témoigne le développement d’outils numériques qui facilitent désormais la vie des locuteurs ou de celles et ceux qui souhaitent s’y mettre. C’est dans cette perspective qu’a été lancé Revirada, un traducteur automatique français-occitan.

« Cette innovation est capitale pour permettre la diffusion de la langue occitane dans les administrations ou sur les sites internet », explique Benoît Dazéas. Le directeur du Congrès permanent de la langue occitane ajoute qu’une évolution numérique est primordiale pour conserver nos langues régionales.

« Imaginez un lycée bilingue ou une collectivité qui souhaite traduire un document officiel du français vers l’occitan ? Jusqu’à présent, on faisait cela à la main », ajoute-t-il. Il précise néanmoins que la traduction automatique ne peut jamais remplacer le travail d’un homme ou d’une femme. “Mais cela donne un réel coup de pouce.”

Sur le traducteur Revirada, qui veut dire “traduire” en occitan, près d’un million de formules occitanes et à peu près la moitié d’expressions françaises ont été ajoutées.

Selon le directeur du Congrès de la langue occitane, l’occitan a la cote ! La plupart des études menées par les collectivités locales montrent que 7% de la population étalée entre la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie le parlent.

Mais alors, qui sont ces locuteurs ? Il y a d’abord « les anciens, qui ont gardé un amour pour leur patois. Il y a aussi les locuteurs passifs, celles et ceux qui l’ont appris un peu à l’école ou ont déjà entendu cette langue et savent la reconnaître, voire même la comprennent. Enfin, il y a ceux que l’on appelle les néo ! Il s’agit des nouveaux habitants de nos régions, soucieux de trouver un meilleur ancrage ». En clair, les langues régionales comme l’occitan reviennent à la mode.

Revirada, ce nouvel outil numérique, complète d’autres existants. Comme le dictionnaire en ligne Dico d’Oc. Il devrait bientôt être complété par une technologie de reconnaissance vocale.

C’est à Toulouse, en novembre 2021, que s’est ouvert un tiers-lieu baptisé Les Imbriqués. Le lieu est consacré à la valorisation du savoir-faire manuel. Il accueille de nombreux artisans y exerçant leurs activités et des particuliers peuvent aussi venir s’initier à de nombreux métiers et tenter de fabriquer leur propre objet. On y retrouve de la coutellerie, de l’ébénisterie ou encore de la céramique.

L’idée est également d’encourager et d’accompagner celles et ceux désirant se lancer professionnellement vers un métier manuel. Ce tiers-lieu héberge à Toulouse l’Atelier des Bricoleurs, qui met en place un service d’ateliers partagés.

L’objectif est ainsi de favoriser le partage du savoir-faire. Que l’on soit professionnel ou amateur, l’idée du lieu est de guider les gens dans la pratique d’une activité manuelle de manière durable et qui procure un certain bien-être.

Le lieu s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et se veut être un endroit convivial où de nombreux événements permettent de se réunir. En plus des artisans présents sur place, Les Imbriqués accueillent chaque année 600 particuliers qui viennent bricoler dans le cadre de leurs projets.