EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

“On a tous plus ou moins baigné dans le vélo depuis toujours. On est tous “vélotafeurs”, on va tous travailler à vélo depuis une bonne grosse dizaine d’années. J’ai fait du vélo en compétition, on a pas mal bricolé, réparé des vélos dans des ateliers participatifs et on a fini par vouloir créer notre propre marque”, raconte Mathieu Courtois, directeur général de Jean Fourche. Avec Maël Le Borgne et Benoit Maurin, ils ont mis à contribution leurs différentes compétences au moment de créer l’entreprise.

Tout a commencé en 2019, avant le Covid et ce qui allait devenir le boom du vélo en ville. Il aura fallu presque deux ans entre les premières esquisses papier, les premières conceptions 3D, le prototypage à Bordeaux, la présérie avec le fabricant basé au Portugal, jusqu’aux premières livraisons fin 2020, et avant une évolution vers l’électrique fin 2022.

Car si l’envie de fabriquer un vélo totalement français, voire totalement local, est bien là, tous les composants ne peuvent pas encore être fabriqués dans l’Hexagone, si l’on veut pouvoir garder un prix abordable (ici, environ 2300 euros). Alors, les trois amis misent sur le local dès que cela est possible.

“À l’échelle du vélo, on parle d’Europe, mais on arrive quand même à trouver une bonne partie de nos composants en France.” L’assemblage est désormais réalisé dans les ateliers bordelais (rapatriés de Saint-Etienne), la peinture à 5 km de là, les garde-boues sont quant à eux fabriqués en France, les roues y sont assemblées également, les moyeux proviennent de République tchèque, la selle d’Italie, le cadre, le pédalier et la fourche du Portugal. “En moins de 9 heures, on est sur site chez notre fabricant et on a des délais de transports assez courts. Sans oublier que les cadres sont fabriqués selon nos propres plans.”

Seule une partie des composants ne se trouve pas en Europe, ou uniquement pour des vélos très haut de gamme (comptez 8000 euros la monture). Ils sont alors commandés en Asie (pièces de roulement, jeux de direction, boitiers de pédalier, potences et tiges de selle).

À noter que le moteur du modèle électrique est assemblé en France, dans une ancienne usine Renault à Flins-sur-Seine (Yvelines). L’entreprise a aussi pour envie de développer ses propres accessoires en local (c’est déjà le cas pour les paniers issus de récupération de filets ostréicoles réalisés par l’ESAT – établissement et service d’aide par le travail – des Eyquems, à Mérignac, en Gironde).

Un maximum de composants français, c’est un plus. Les usagers des environs peuvent aussi directement venir essayer leur vélo à l’atelier de Bordeaux. “Pour le coup, ça a vraiment du sens pour un Bordelais d’acheter un vélo assemblé à Bordeaux, parce qu’il n’y a pas d’autre fabricant ici. Nous ne sommes pas les seuls à assembler dans l’Hexagone, mais on va plus loin parce qu’il y a une cohérence dans notre politique d’achat pour s’équiper le plus localement possible, et les gens font de plus en plus attention à cela. L’idée est de réduire au maximum l’impact environnemental de notre production.”

Le projet de Jean Fourche est aussi de mettre le plus de gens possible sur un vélo, que ce soit pour aller au travail ou transporter des courses ou les enfants vers l’école, ce qui se développe de plus en plus avec l’usage du vélo cargo, longtail, long-john, bi ou triporteur, type de vélos déjà bien utilisés plus à l’est de la France (Belgique, Pays-Bas, Allemagne). “L’usage du vélo, pour le côté utilitaire, va encore évoluer c’est certain, et il y a des choses à faire. On travaille dessus. Ces nouveaux vélos ont de beaux jours devant eux !”

Qui succèdera à Elips, vainqueur de la saison 1 des Drag Games à Bordeaux ? Celui ou celle qui remportera la couronne de cette nouvelle édition sera connu le 20 janvier lors de la finale à la salle des fêtes du Grand Parc Bordeaux. Au départ, ils étaient 53 participants et participantes à ce concours, organisé par le collectif bordelais La Casa Drag, qui met en lumière les artistes Drag. Désormais, ils ne sont plus que neuf finalistes : La Sabotée, Mia Cœur, Loki Boo Prince, Serge, Nina Putanesca, Moon La Boucanée, Vanus, Nova et Dès Astres. Ils ont été sélectionnés au cours de différentes épreuves qui se sont déroulées sur neuf mois.

Les candidats vont tenter de se démarquer lors de trois épreuves. “On commence par un runway, donc un défilé en costume. Le jury en sélectionne six. Ceux-là vont ensuite s’affronter en battle de lypsinc, il y en aura trois. Il s’agit de performances scéniques lors desquelles deux artistes sur scène performent sur la même chanson. C’est à celui qui arrivera à prendre le devant de la scène, à prendre de la lumière. C’est le public qui va décider. Puis, on a la finale avec la performance libre. Là, il n’y a plus de contrainte de thème. On veut seulement laisser la place et la possibilité de découvrir la vraie sensibilité et la patte artistique de chaque candidat”, détaille Yan Moussu, de son nom de scène Ren S. Il est l’un des membres fondateurs de la Casa Drag.

C’est donc sur la comédie, la danse, le chant, l’humour, le maquillage, le look vestimentaire que les candidats seront jugés par l’œil critique et bienveillant de trois personnalités du milieu drag. Tout d’abord, Elips, gagnante de la saison 1 des Drag Games et marraine de la saison 2. Elle a été candidate de la saison 1 de Drag Race France, diffusée sur France Télévisions. Puis, Moon qui a participé à la saison 2. Enfin, Jean Ranobrac, photographe renommé du monde Drag, notamment photographe officiel de l’émission Drag Race France.

Sans oublier le public qui aura aussi son mot à dire. D’ailleurs, Yan tient à préciser que “ce n’est pas du tout réservé à un public queer, LGBTQIA +. C’est un milieu qui est très généreux. Toutes les personnes qui assistent à un show drag pour la première fois laissent tomber énormément de préjugés. Et c’est en cela que je trouve que l’art drag a une vraie force sociale. Finalement, avec ce concours, on veut dire qu’on a le droit de faire ce qu’on veut. On se rend compte des contraintes imposées par la société, et/ou la famille, et du fait que l’on peut s’en passer.”

En récompense, la drag queen gagnante de cette deuxième édition obtiendra une couronne ainsi qu’une tenue sur mesure, un shooting photo professionnel, du maquillage, et bien d’autres choses.

Quelles sont les qualités recherchées pour gagner ? “Selon moi, explique Yan Moussu, ça engage une implication envers le public. Donc si on ne donne pas une émotion, de l’humour, de l’énergie, forcément, le public va y être moins sensible. Puis, il faut que ça passe par le costume aussi. On a besoin d’un effet “Whouaw !” En fait, dans l’ensemble, on recherche du sens, du fond, du concept aussi”.

Tarif carte jeune / tarif standard. Prévente 8 euros /10 euros ; sur place 10 euros /12 euros. Possibilité d’acheter sa place en prévente sur HELLOASSO.

Après avoir été infirmière, Sylvie Pallatier a travaillé pendant 14 ans dans l’art contemporain. Elle est aujourd’hui boulangère. Après s’être formée en boulangerie biologique, elle s’est lancée dans son propre projet dont le concept est atypique. Bakery Art Gallery à Bordeaux est un lieu composé d’une boulangerie bio et sans gluten, qu’elle dirige, et d’une galerie d’art contemporain gérée par son mari, Christian Pallatier, historien et critique d’art. Pour accéder à la galerie depuis la boulangerie, les visiteurs passent devant le labo vitré. L’idée ? « Nourrir le corps et l’esprit. C’était un beau challenge », sourit Sylvie Pallatier.

Côté boulangerie, pour Sylvie Pallatier, le sans gluten s’est imposé, car elle est devenue intolérante. Elle utilise donc de la farine de riz, de sarrasin, de sorgho, de maïs et de châtaigne également. Travailler des produits bio était aussi une évidence. « J’ai grandi dans un univers où l’on mangeait bien. On avait des arbres fruitiers sans pesticides. Les produits avaient un goût extraordinaire. Il y avait des paysans tout autour. J’ai une mémoire de goût assez riche. Et adulte, pour mes enfants, je pouvais faire des kilomètres pour aller chercher du bon pain, des légumes et retrouver ces saveurs-là. »

Elle est toutefois nuancée sur la certification. Elle n’est d’ailleurs certifiée que pour le pain. « Pour les pâtisseries, je m’amuse, je crée et si les matières premières sont identiques pour tous mes produits, je veux pouvoir m’autoriser à poser une fleur qui n’est pas certifiée bio », explique Sylvie Pallatier. Elle défend coûte que coûte les producteurs qui n’ont pas forcément les moyens d’être certifiés, mais soignent leurs produits et n’utilisent pas de produits chimiques. « Nous avons besoin d’eux et ils ont besoin de nous. Il faut les soutenir. »

Bakery Art Gallery est située 24 rue du Mirail, à Bordeaux.

Yesman, c’est d’abord un état d’esprit, celui de dire facilement oui. C’est ce qui caractérise Bastien Vignes, le fondateur de l’entreprise éponyme. Une formule utilisée dans sa bande de copains lorsqu’il s’agit de sortir de l’ordinaire ou tout simplement d’organiser une petite virée. On se motive, on se galvanise : “t’es un Yesman, toi, tu vas dire oui !”

Alors, quand à l’aube de la quarantaine, il souhaite se reconvertir et créer sa propre entreprise après toute une carrière dans la grande distribution, il se dit que, quitte à se lancer dans l’aventure, autant le faire à fond et créer le service de ses rêves, ce qui le ferait “le plus triper” pour mettre y toute son énergie. Un énorme changement de vie auquel, là encore, il a su dire “Yes !”. Alors, au moment de trouver un nom à son entreprise, Yesman s’est imposé. Il s’agit d’un “nom qui parle bien et dont on se souvient”. L’idée est maintenant de convertir le plus de gens possibles au oui.

Et pour cela, Bastien Vignes a mis au point un procédé minimaliste, mais mûrement réfléchi. Il suffit de prendre son Yespass sur le site de Yesman, la billetterie de l’imprévu, comme il se plait à l’appeler. Cette billetterie a pour vocation de permettre aux gens de sortir quand ils veulent, avec qui ils veulent, mais sans qu’ils sachent pour autant où ils vont aller ni ce qu’ils vont faire. En amont, c’est à ceux-ci de donner quelques indications, comme la configuration du groupe, s’ils sont seuls, en famille avec des enfants, en couple, avec des copains ou s’ils souhaitent rencontrer de nouvelles personnes. Ensuite, les clients ont le choix entre dix thématiques, parmi lesquelles ils doivent en sélectionner cinq au minimum. Ainsi, la surprise reste entière parmi, par exemple, le domaine des arts et de la culture, les ateliers “do it yourself”, le volet gastronomie et dégustation, ou encore la bien nommée “borderline” pour les adeptes de sensations fortes. Il s’agit aussi de faire part des contre-indications éventuelles, phobies, allergies, situations de handicap. Cela permet d’encadrer, entre les thématiques appréciées et les choses que l’on ne souhaite absolument pas faire, tout en laissant ouvert le champ des possibles.

Le pari n’est donc pas risqué du tout. D’autant plus que l’idée n’est pas de s’embarquer dans un week-end éprouvant où un kit de survie et une bonne paire de chaussures seraient essentielles, mais bien de rentrer chez soi le soir, après une activité d’une heure, deux heures, quatre heures. Pas très engageant donc en matière de temps, parce que c’est le client qui décide combien il souhaite et peut consacrer à cette expérience. Pas très engageant non plus en matière d’argent puisque le budget minimum est de 30 euros par personne. Enfin, il n’y a pas d’abonnement à contracter. Vous pouvez juste tenter l’expérience, pour voir.

“Le fait de ne pas savoir, ça évite de jouer à l’avance les émotions qu’on va ressentir”, explique Bastien Vignes. Ce qu’il propose, c’est aussi de lâcher prise sur l’organisation, de poser la charge mentale de côté et de partir plus léger vivre sa vie, en passant un bon moment avec ses proches. Une fois que l’on a donné les informations essentielles, c’est lui qui prend le lead, et nous n’avons qu’à penser à nous amuser.

“Ma promesse n’est pas l’originalité. L’activité n’est pas une fin en soi, elle permet de réunir les gens, partager des bons moments, créer un souvenir, parce qu’ils ont fait quelque chose de différent avec ce même groupe de personnes, qu’ils ont accepté de se laisser porter. Ils sont fiers d’avoir dit oui sans rien savoir de ce qu’ils allaient faire. Et puis ils se disent à la fin qu’ils ont passé un moment qu’ils n’auraient certainement pas vécu autrement”. “Sortez plus parce que plus facilement”, c’est le crédo de Yesman.

On sait tous organiser nos vacances, nos week-ends aussi, mais les semaines se présentent comme des tunnels où entre le travail et la vie de famille, on n’a pas forcément le temps ni l’énergie de penser à autre chose. Ce qui bloque souvent, c’est de trouver l’idée, d’organiser, avec la peur de décevoir, de devoir relancer. Là, vous décidez quand vous sortez, avec qui, et après, vous vous laissez guider. Les contraintes tombent.

Ça marche aussi en entreprise, dans laquelle les équipes organisent régulièrement des évènements, comme du team building. L’idée est d’intervenir en amont pour parler des bénéfices du oui, qui sont importants dans tous les domaines de la vie, et aussi au travail, bénéfices qui sont liés à la communication, à l’acceptation du changement. Et ensuite, de faire vivre l’expérience dans les semaines qui suivent aux salariés.

“Bien sûr qu’il y a des choses auxquelles il faut savoir dire non, mais globalement, quand vous avez une proposition et que vous êtes hésitant, vous allez avoir tendance à dire “je ne sais pas”, “on verra”, “peut-être”, toutes ces réponses qui ne sont d’ailleurs pas des non, mais pas des oui pour autant. Le sujet est clos, la porte se referme et c’est terminé. On ignore à côté de quoi on est passé. Quand vous dites oui, l’histoire continue. On ne peut pas garantir que dans 100% des cas ce soit magique, mais au moins, il se passe quelque chose. Donc, je prône le oui, oui ! “

Un grand oui que l’on peut vivre pour l’instant uniquement en région bordelaise, et qui a l’avantage de faire vivre des expériences à deux pas de chez soi, sans nécessité de se déplacer loin en transport polluant. Le concept privilégie d’ailleurs les entreprises, artisans, lieux culturels locaux. Et puis, l’aventure commence dès le départ, alors c’est l’occasion de covoiturer ou d’enfourcher son vélo pour faire le trajet tous ensemble.

Déjà une 21ᵉ édition pour le festival Trente Trente qui met les différentes formes de l’art contemporain à l’honneur dans la Métropole de Bordeaux, du 16 janvier au 2 février. Des artistes et des compagnies de France et de l’étranger seront présents. Il s’agit d’un événement porté par la Compagnie Les Marches de l’été, basée au Bouscat en Gironde. Son metteur scène, Jean-Luc Terrade est aussi le directeur artistique de Trentre Trente.

Normalement, au départ, les spectacles prévus dans le cadre de ce festival ne devaient pas durer plus de 30 minutes et on partait 30 secondes. On n’a jamais fait ni l’un ni l’autre d’ailleurs. C’est vrai que maintenant, on est plutôt aux alentours de 40 minutes.

On propose des spectacles pluridisciplinaires donc ça concerne tous les arts vivants : danse, musique, marionnettes, installations, cirque, théâtre. J’en oublie peut-être. En semaine, on a à peu près à deux ou trois spectacles. Le week-end, on fait des parcours de quatre ou cinq spectacles sur le territoire, donc les gens peuvent se balader dans Bordeaux ou en métropole et assister à des spectacles de formes et de disciplines différentes. On est un festival de performances et de formes, un peu marginal, hybride, qui propose ce qui n’a pas beaucoup de visibilité ici en Aquitaine.

Grande question. Parce que je trouve qu’il faut vraiment essayer tout le temps de déranger au spectacle. Et ce qui n’est pas facile : essayer que les gens déplacent aussi leur regard et leur esprit et puissent agrandir le champ de leur appréciation. Si on reste sur nous, sur notre confort et sur notre façon de penser, l’ouverture est difficile. On cherche une certaine forme, mais on va rejeter tout le reste. Tandis que là, ce que j’essaye de faire, c’est de proposer des spectacles dans lesquels les gens seront obligés de se déplacer et d’être un peu dérangés.

Pour que les gens ne soient pas confortables. Qu’ils ne soient pas consommateurs ou consommatrices d’un spectacle, mais participants, actifs du spectacle. Beaucoup de gens viennent au spectacle pour consommer, et ce n’est pas la même chose. Par exemple, dans une galerie, ils ne regardent même pas les tableaux. Ils prennent des photos, ils s’en vont. Ça, c’est de la consommation. J’essaye par le spectacle que, soit les gens s’en aillent parce que ça les dérange, soit qu’ils se mettent à une autre place que d’habitude.

Là, me vient tout de suite à l’esprit Steven Cohen qui est un très grand performeur sud-africain basé à Bordeaux. Dernièrement, l’un de ses amis a disparu. Il lui a fait une ode avec son urne funéraire. Et tous les soirs, il prenait une poignée de son urne, la mangeait. Voilà. Bon ça, c’est le summum. Mais la façon dont il le fait, il y a une telle beauté artistique. C’est un vrai plasticien.

Sinon, j’ai mis en scène un débat sur la censure, et là, j’ai toujours pensé que les gens allaient partir. Il y avait un couple nu qui travaillait sur le rapport entre un vendeur de sexe et un monsieur de troisième âge. Ils travaillaient avec leur sexe. En même temps, c’était fait avec une telle douceur. Moi, je pensais que les gens allaient partir. Pas du tout. En même temps, au bout d’un moment, le public est habitué quand il vient à Trente Trente. Et puis, je pense qu’on peut aller très loin sur un plateau à partir du moment où même si c’est fait pour provoquer, et bien la provocation est directe.

C’est dire qu’il faut vraiment qu’on résiste. Parce que c’est vrai qu’à l’heure actuelle, avec tout ce qui se passe autour de nous, c’est de plus en plus compliqué d’exister et de savoir comment exister sur un plateau. On est réellement embués par le chaos qui nous entoure et par le vide. Et je pense qu’il faut résister, surtout les jeunes, parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent, plus qu’avant, je trouve. Je comprends, car c’est compliqué, mais je pense qu’il faut être là, il faut occuper le terrain.

Se relaxer en écoutant de la musique, le tout allongé sur des chaises longues, oui, ça existe. À Cenon (Gironde), au Rocher de Palmer, se niche une petite salle qui voit entrer et sortir des visiteurs venus se détendre au plus près des mélodies du monde. Patrick Labesse, initialement journaliste de profession, anime des siestes musicales gratuitement pour le plus grand plaisir des personnes franchissant sa porte. “Il y a des retraités, des adolescents, des personnes en situation de handicap, tout le monde se croise ici”, explique-t-il.

La pièce où se cache ce concept est plongée dans la pénombre, les lumières sont tamisées et les chaises longues colorées donnent vie au lieu. Sur ces chaises se trouvent des habitués “qui ont leur propre coussin et leurs pantoufles ici”, rit Patrick Labesse. “Les gens papotent entre eux, ils m’interpellent aussi pendant la sieste musicale afin de partager des anecdotes. Certains viennent plus occasionnellement, “comme les personnes avec une déficience mentale, et quand ils assistent aux siestes musicales, ils sont apaisés”, confie-t-il. Les gens qui entrent ici cherchent à “titiller leur curiosité”, ajoute le mélomane.

Les siestes musicales sont des écoutes de musiques collectives et pédagogiques. Pendant 1h30 et 3 fois par semaine à partir de 15 heures, plusieurs musiques s’enchaînent. Ici, tous les styles de musique se valent : “il m’est arrivé de faire une sieste musicale sur le hip-hop, mais je suis allé chercher ce hip-hop en Amérique latine ou en Afrique, il faut que le style musical porte des bribes de culture d’un pays en particulier”, raconte Patrick. Il aime ajouter des éléments de contexte sur les artistes et les albums. Patrick peut autant diffuser de la musique classique, que du hip-hop en passant par le jazz du monde entier. Ce n’est pas seulement s’asseoir et écouter de la musique aléatoirement que les gens recherchent, mais plutôt de partager un “moment d’éveil et une sensibilisation aux cultures du monde”, selon Patrick Labesse.

Par ailleurs, chaque sieste musicale a son propre thème. Ils peuvent dépendre de la saison ou être à l’image d’une célébration comme la journée de la femme ou celle de la francophonie. Pour Patrick Labesse, trouver des thèmes divers et les bonnes chansons à diffuser est un “vrai exercice, mais c’est aussi un jeu”.

À savoir, la plupart de ces siestes musicales sont à retrouver en podcast sur le site du Rocher de Palmer et bientôt sur Spotify.

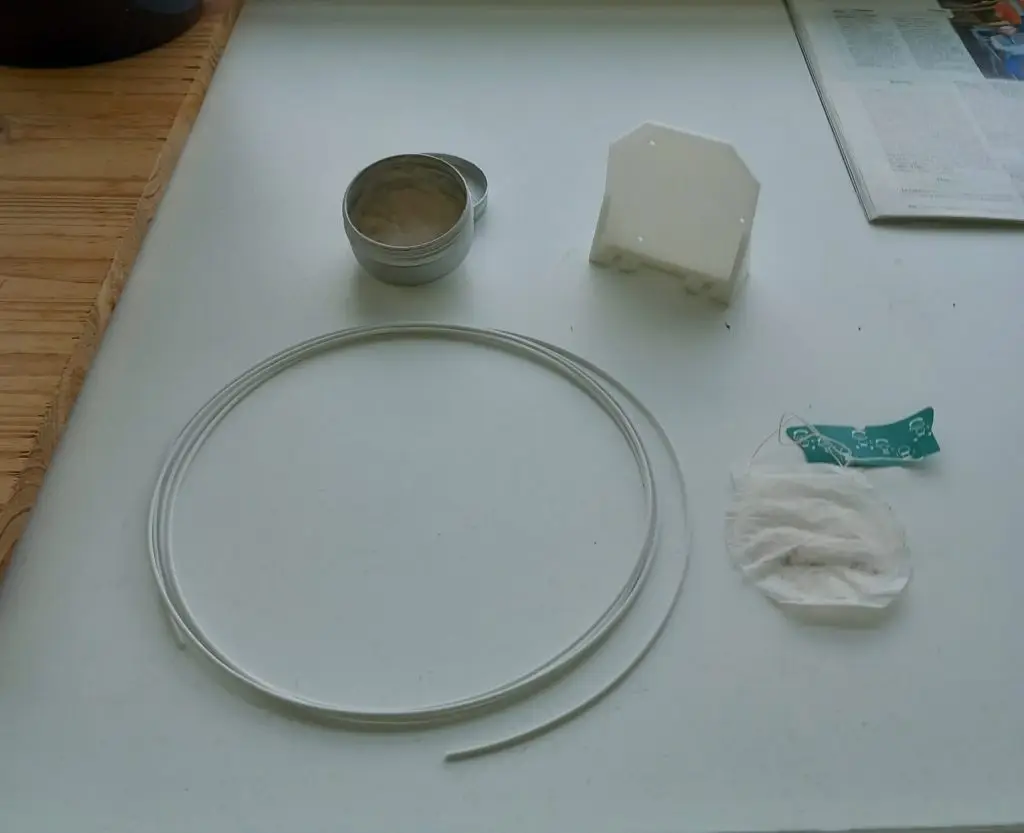

À l’occasion de la Journée internationale du handicap, le 1ᵉʳ décembre, le Muséum de Bordeaux, sciences et nature a dévoilé un nouveau dispositif d’accessibilité : un sac sensoriel. Il porte le nom de sac FACIL pour Facilite, Accompagne, Calme, Implique et Libère. Cet objet a été pensé pour des personnes ayant des troubles autistiques et de l’attention. À l’intérieur se trouvent différents objets apaisants et réconfortants. Cette démarche a été initiée par Lucie Nardin. Responsable du pôle médiation du musée, elle a collaboré avec une stagiaire, Laetitia, pour travailler sur l’accessibilité.

« Au départ, on a mis en place des temps calmes, le samedi, de 13 à 14 heures, pour les personnes qui ont une hypersensibilité sensorielle, dit-elle. Les lumières sont alors tamisées. Et on baisse peu les sons ambiants. Les médiateurs font aussi une médiation plus zen, en chuchotant. Mais tout le monde ne peut pas venir sur ce créneau-là. On s’est donc dit qu’on devait aller plus loin. » D’où l’idée de ce nouveau dispositif.

Le visiteur compose ce sac avec un les médiateurs scientifiques du site en fonction de ses besoins. Puis, il le retourne à la fin de la visite. « On a des aides auditives avec les casques antibruit et des boules Quiès pour renforcer le tout. Il y a aussi aide visuelle, avec des loupes et une paire de jumelles. Cela peut permettre de lire certains cartels sur lesquels les écritures sont petites pour certains. Il y a par ailleurs des lunettes solaires pour atténuer la luminosité. Ensuite, des aides tactiles, comme des balles et des dés anti-stress. Il y a des personnes qui ont besoin de toucher, de ressentir les choses pour se canaliser, pour se concentrer et puis pour s’apaiser… », énumère Lucie Nardin, de façon non exhaustive. Des objets de proprioception, pour les personnes rencontrant des difficultés avec les notions de temps et d’espace, sont aussi proposés.

Au total, une douzaine d’objets sont mis à disposition du public. Sans oublier des aides pour communiquer ses besoins et son état émotionnel à son accompagnant ou aux salariés du musée. Celles-ci consistent en deux fiches. Sur la première figure un indicateur d’émotions allant de « à l’aise » à « en colère ». Sur la deuxième, les besoins tels qu’aller aux toilettes, avoir un objet pour se calmer, aller dans un endroit calme….

« Le but était de trouver un dispositif qui puisse être utilisé par les personnes hypersensibles et les personnes qui ont des troubles autistiques. Parce qu’on cherche à les faire venir et à ce qu’elles se sentent accueillies au sein du Muséum. Mais finalement ce dispositif s’adresse à un plus large public. »

Par la suite, le Muséum de Bordeaux, sciences et nature, va étudier le profil des publics qui utilise ce sac FACIL, et les objets choisis, dans le but d’améliorer son dispositif,

Après avoir passé de nombreuses dans l’hôtellerie de luxe, EllysRaza, 53 ans, a décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat. En 2022, elle a créé sa marque de cosmétiques naturels et bien-être : Aïna Tiora.

« En malgache, on dit « ain », ça veut dire « vie » et « natior » signifie « nature ». J’ai contracté ces deux mots que l’on peut traduire comme la nature comme source de vie. Si engagée et engagement veut dire don de soi, oui, je suis engagée. Si engagement veut dire militantisme, ce n’est pas du tout ce que je suis. J’aimerais que cette marque s’intègre dans la vie quotidienne des gens, de la façon la plus simple et naturelle. Tous les ingrédients que j’utilise sont biodégradables et d’origine naturelle. Évidemment, il n’y a pas les 3 000 ingrédients qui sont nocifs pour la santé », tient-elle à préciser.

C’est dans son laboratoire de Bègles (Gironde) que la cheffe d’entreprise élabore sa gamme de produits aux emballages recyclés et/ou recyclables. Elle est composée d’un nettoyant visage, d’une huile de douche, d’une crème pour visage et d’un baume. Elle a ici mis à profit ses années d’expériences dans le domaine du soin et du bien-être ainsi que ses connaissances des plantes et de leurs vertus de son pays d’origine.

Notamment du Katafray, un arbuste dont l’écorce sert à fabriquer des huiles essentielles. «. Puis, par la suite, c’est une fois par semaine, parce que ça apaise. Elles aident aussi à récupérer et à se préparer aux efforts physiques. Ça me rappelle tous ces moments de douceur qu’on a eus quand nos mamans nous massaient », se souvient-elle.

Mais le travail d’Ellys ne se limite pas à la production de cosmétiques. Elle a aussi en effet souhaité mettre en place un écosystème vertueux autour de son entreprise. « 1% de mon chiffre d’affaires hors taxes sert à contribuer à la reforestation à Madagascar. Ça me tient aussi à cœur de sensibiliser les paysans qui cultivent les huiles essentielles et à qui je les achète à travers une coopérative. Je leur dis par exemple que quand on fait des huiles essentielles, on les recueille dans des bouteilles qu’on va recycler, etc. J’essaye de les éduquer à ça. J’ai conscience que c’est un travail de longue haleine, surtout à respecter tous les jours. De ces façons, je me dis que j’apporte ma petite pierre à l’édifice. »

À travers sa marque, la créatrice d’Aïna Tiora a également à cœur de véhiculer une image plus positive de Madagascar, autre que celle de « la misère ou des migrations ». Par ailleurs, en plus d’avoir mis au point des cosmétiques, Ellys Raza a aussi créé un massage, la parenthèse Malagasy

“J’ai toujours été dans le monde du vélo“, raconte Christophe Dalle, alias Cris Bike, qui a ouvert sa boutique il y a presque deux ans dans le quartier résidentiel de Caudéran, à Bordeaux. Mais c’est sa carrière qui l’a mené au préalable chez un grand nom du sport. Alors, le vélo, il connaît très bien. “Mais je voulais finir ma carrière en tant que patron, avec ma petite boutique.” Quand l’opportunité se présente donc, il la saisit au vol. Une restructuration chez son employeur, sa femme qui possède déjà un emplacement et le Covid-19 qui sonne l’explosion de la pratique du vélo une fois le confinement passé. “Les gens crevaient, cherchaient un réparateur et il n’y avait personne dans le quartier.” Et voilà, Cris Bike était né.

Un engouement tel pour le vélo que le propriétaire a été emmené à déménager pour plus grand, seulement un an et demi après son installation. Il n’a pas fallu longtemps pour convaincre comptable et banquier. Le vélo, un blanc-seing pour l’entrepreneuriat ? En tout cas, tous les voyants sont au vert et la boutique de Cris ne désemplit pas. “Les centres-villes ne peuvent plus recevoir les voitures, il faut trouver à se garer, on manque de stationnement. Le prix du gasoil a augmenté également, explique-t-il. Alors, le vélo s’est présenté comme une grosse alternative et l’est encore. Pour les familles, ça a été les triporteurs.”

Car les usages ont changé. Le vélo loisir, dont on parlait il y a encore dix ans, a laissé la place au “vélo taf” comme l’appelle Cris Bike. Désormais, on l’utilise pour se rendre au travail. Pour des petites distances, c’est le vélo musculaire qui est toujours privilégié. Son attrait ne se dément pas. D’abord, parce qu’il permet encore de faire du sport, ce qui tient à cœur les utilisateurs de vélo. Mais aussi parce qu’il est plus pratique et moins lourd : 12 kilos pour les plus costauds, contre 24 kilos en moyenne pour un vélo électrique, qui représente aujourd’hui 30% de la clientèle de Cris Bike. “Ce n’est pas tant le prix. Les gens connaissent les tarifs, ils savent que c’est un budget, mais ils veulent vraiment garder cette partie sportive.” Ceux qui cèderont aux sirènes de l’électrique sont plutôt ceux qui effectuent de plus grandes distances pour se rendre au travail, au-delà de 10 km, ou les heureux propriétaires de triporteurs, peu maniables autrement.

Des objets qui évoluent et dont les réparations s’avèrent de plus en plus onéreuses. “On est passé dans de l’hydraulique, voire même de l’électronique puisqu’on a des moteurs électriques avec des mises à jour à effectuer”, raconte Cris Bike. Le métier est donc amené à évoluer en permanence. “On part sans cesse en formation pour apprendre les nouvelles technologiques qui se développent sur les vélos. En février, je vais me former à un nouveau système de dérailleur, auquel on a rarement affaire, mais il faut pouvoir répondre à toutes les demandes. Ça devient de plus en plus compliqué. Il faut avoir le bon matériel pour réparer ne serait-ce qu’un dérailleur. Avant, il y avait un seul câble. Désormais, il peut y en avoir deux, voire de l’électrique également.”

Une complexité qui conduit les cyclistes à ne plus forcément pouvoir réparer leur vélo eux-mêmes. La nouvelle clientèle veut pouvoir monter sur son vélo sans se poser de questions, comme on met la clé dans le démarreur d’une voiture. “Ça ne l’intéresse pas. Elle veut un service et paie pour ça. J’ai bien essayé de mettre en place des formations, mais peu de personnes étaient intéressées. Ma clientèle est faite d’ingénieurs, d’informaticiens. Ils ne veulent pas mettre les mains là-dedans.”

Alors, on traite un peu son vélo comme sa voiture. On veut toutes les options, on veut être équipé par tous les temps. Les accessoires de pluie et de froid se vendent comme des petits pains : gants, capes longues, pantalons de pluie, surbottes, moufles, guêtres et même manchons de guidon, qui explosent cette année. On se remet à installer du cale pied et du porte-bagage, pouvant transporter jusqu’à 35 kg de charge, pour partir tranquillement emmener les enfants à l’école. Sans parler des rétroviseurs, clignotants dignes d’un SUV sorti d’usine, des sacoches pour emporter son ordinateur ou son déjeuner, des porte-téléphones pour le GPS et, bien sûr, d’anti-vol.

Ce n’est plus un vélo que l’on achète, mais deux désormais, pour être certain de ne pas être pris pour cible par les voleurs. Car si la pratique du vélo s’intensifie, les vols aussi. “C’est devenu le sport national, raconte Cris Bike. Je vois parfois des clients qui reviennent acheter un vélo neuf parce qu’ils se sont fait dérober le premier, puis, quelque temps plus tard, ils reviennent en acheter un d’occasion cette fois, parce qu’ils ont à nouveau été victimes de vol.” Un achat d’anti-vol sur lequel les clients ne lésinent pas. “Aujourd’hui, chaque vélo qui sort d’un magasin doit être marqué pour être identifié, dans le cas où il serait volé. Cela régule les flux dans les commissariats. Il y a énormément de vélos récupérés dont on ne peut pas retrouver le propriétaire faute de marquage.”

Le monde du vélo évolue sans cesse et nous commençons à peine à l’explorer. Le deux roues promet encore de beaux jours à Cris Bike et tous ses confrères, partout en France, dans nos villes, et nos campagnes.

Parler de la maladie, de l’avant, du pendant et l’après. C’est ce qu’on peut retrouver sur la récente chaine YouTube : Sofa’Speak, les tribulations d’Aurélie et Sandra. Elle a été créée par Aurélie Gaignard, ancienne chroniqueuse à AirZen Radio, spécialiste en prévention santé et bien-être, et Sandra Aller, autrice et fondatrice de l’association le Repaire de Kikou. Leurs expériences de vie similaire les a conduites à lancer ce projet commun.

En effet, les deux femmes ont été touchées à deux reprises par un cancer du sein. « Elle est venue me voir à l’hôpital très régulièrement. Et je faisais beaucoup de méditation. Puis, une fois, je me suis vu faire un spectacle avec un nez de clown de ce qui m’arrivait (rires). Je le raconte à Sandra et elle me dit que mon idée est géniale. » C’est ainsi que tout a commencé.

Dans ces vidéos tournées avec une pointe d’humour, de pédagogie et de sincérité, chacune joue un rôle. « J’ai fait une formation à la Sorbonne pour être patiente-partenaire. Le but est de comprendre la personne dans sa maladie et aussi de se demander comment on peut l’accompagner avec l’idée qu’elle sait ce dont elle a besoin. On s’est dit que moi, Sandra, je serai la personne un peu plus sérieuse. Celle qui va être un peu plus dans les explications. Et Aurélie, dans son personnage du clown avec son nez rouge, va pouvoir dénoncer tout ce qu’on entend, toutes les idées reçues. Tout ce qui nous énerve quand on est malade. L’idée du clown permet ça. C’est donc un réel échange, un peu engagé ».

« C’était important pour moi d’aller vers quelque chose de léger, ajoute Aurélie. Parce que quand on est dans la maladie, ce n’est jamais très très léger. Et pour autant, je ne voulais pas qu’on en parle de manière très austère, très lourde, très soporifique. »

Différentes thématiques seront abordées dans leur vidéo comme leur légitimité à parler du cancer, du diagnostic, de l’annonce, de la maladie, des conseils pour savoir que dire à une personne malade. «. Car effectivement, on ne parle pas de l’après cancer. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que pour 40% des personnes malades, le cancer aura un impact financier cinq après son annonce. C’est-à-dire que 40% auront soit arrêté leur travail, soit seront à mi-temps. Donc tous ces sujets, on va les aborder sur cette chaine », explique Sandra.

« Je voulais vraiment apporter une dynamique, une légèreté. Montrer que malgré tout ça, la maladie, malgré les difficultés, parce que l’après maladie est autant, voire peut-être plus, difficile à gérer socialement, professionnellement ou humainement, émotionnellement. Et la maladie, quand on y est, on y est, et tout s’enchaîne et on ne réfléchit pas trop. Et moi, je voulais apporter quelque chose de frais, de léger, alors même si les sujets sont plutôt dans ses conséquences. Pour autant, il y a de la légèreté. Je ne voulais pas faire fi de ça », conclut Aurélie Gaignard.

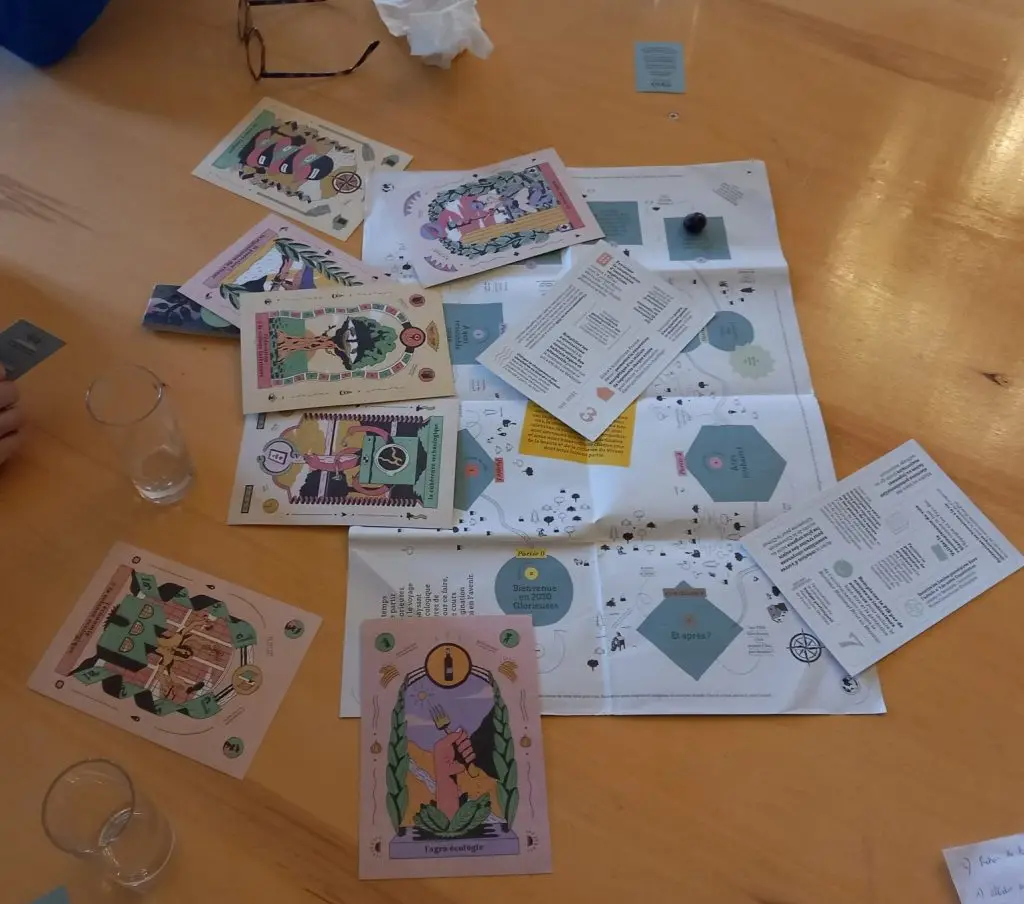

Pour animer ces ateliers, un Guide de Voyage en 2030 Glorieuses a suivi une formation de quelques heures. Parmi eux, Anthony Boudet. Il intervient principalement à Nouvelle-Aquitaine. « Le nom de l’atelier s’inspire des 30 glorieuses des années 70. L’idée est donc de reprendre ce terme et, cette fois-ci, de se projeter vers un avenir, non pas de croissance économique, mais durable et solidaire », explique-t-il.

Comment faire émerger une société plus juste, plus durable et plus heureuse ? C’est tout l’enjeu des ateliers gratuits et participatifs Voyage en 2030 Glorieuses. Ils ont été créés par Julien Vidal auteur du livre « 2030 Glorieuses » (Actes Sud), qui a aussi initié le mouvement Ça commence par moi. Ces séances qui durent deux heures sont organisées partout en France et peuvent être aussi mises en place sur demande de collectivités et d’entreprises.

L’atelier consiste en un groupe de discussion de 5 à 8 personnes lors duquel les participants sont invités à réfléchir à cette thématique. Des cartes oracles leur sont remises, sur lesquelles figurent des mesures, des solutions pour arriver à leur but. « L’objectif est de se projeter dans un futur qui paraît aujourd’hui utopiste, mais dont tous les changements et la transition sociale, écologique auront lieu en 2032, 2033. Nous vivons dans une société solidaire et durable. On n’est vraiment pas dans la prise de conscience des problématiques environnementales ou sociales comme aujourd’hui. Il ne s’agit plus de parler de monde utopique. C’est comment je vois notre société ? Comment je vois ma vie ? Quel métier je fais ? Cela permet de se projeter dans un avenir positif », explique Anthony Boudet.

Bena Toko a participé à l’un de ces ateliers organisés par la mairie de Bordeaux et animé par Anthony car « en tant que directeur artistique et metteur en scène, avec ma compagnie, nous nous demandons comment sera le nouveau monde. On se questionne sur ce que nous allons transmettre aux jeunes générations comme outils simples, mais utiles, qu’ils vont utiliser selon leur quotidien. Donc, dans cette démarche-là, je suis venu pour échanger, rêver, penser ou réfléchir ». En ce qui concerne Lisa, l’atelier Voyage en 2030 Glorieuses lui a permis d’imaginer l’avenir autrement. « Pourtant, parfois, c’est difficile. Tout semble déjà fait et échangeable à cause de la société de consommation, dit-elle. Les pouvoirs politiques ont beaucoup d’impact et d’emprise et ces moments permettent de rebasculer le monde actuel. »

Son amie Margaux se demandait quant à elle comment contribuer à un monde meilleur. « J’avais l’impression que ce format-là pouvait donner une vision positive du futur. Là, on ne repart pas dépité, en écoanxiété. On va plutôt se dire que c’est possible de mettre en place des actions concrètes et de changer notre façon de vivre. » Pour sa part, le guide de Voyage en 2030 Glorieuses a pu remarquer lors des ateliers que les gens aspirent généralement à retrouver une âme d’enfant, à quitter la ville, vivre avec leurs proches près de la nature. Aussi, de rendre les lieux plus verts.

Anthony est ravi que les gens se rendent compte que ces aspirations ne sont pas que des utopies. « Ils constatent que ces mesures existent déjà dans un pays. Mais il y a un besoin de faire connaître ces solutions et de les supporter. » C’est pourquoi, à la fin de l’échange, il leur donne deux conseils. “Le premier : essayer de rêver un maximum. Parce qu’aujourd’hui, pris dans nos notifications mobiles, notre travail, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, associative, on ne prend plus le temps de se poser et de prendre le temps de rêver. Ainsi, on se réapproprie notre présent et on va se projeter beaucoup plus facilement. Le deuxième conseil, c’est d’arrêter d’être trop « français ». C’est-à-dire remplacer le « oui, mais ce n’est pas possible » par « et, si on faisait… »”

À la fin des années 1990, Jean-François Réaud, vigneron à Saint-Aubin-de-Blaye, en Gironde, crée le collectif Vignoble Gabriel & Co, du nom de son arrière-arrière-grand-père, lui aussi vigneron. Il est fondé autour du respect des valeurs humaines et pour la promotion d’un vin éthique. Une trentaine de vignerons de la rive droite de Bordeaux y adhèrent et signent alors une charte. Cette démarche a été initiée alors que, quelques années plus tôt, avec quatre comparses, ils pratiquaient déjà « l’entraide vigneronne ». À savoir le prêt de matériels viticole, l’entraide, le travail dans les vignes. Ils ont ainsi voulu aller plus loin.

« Progressivement, on a imaginé tous les cinq qu’on pouvait aussi avoir une position plus transverse. C’est-à-dire aussi bien travailler nos vins ensemble, se prêter du matériel, mais aussi penser à mettre en marché de façon collective nos propres vins de vignerons indépendants, explique Jean-François Réaud. Et ainsi permettre à chacun une plus grande reconnaissance auprès de la clientèle, de la distribution, des cavistes, de la restauration, voire du consommateur. En arrivant avec une palette de vins plus hétérogène et des profils de terroir qui donnent différents vins. »

Dans ce collectif, plus de 60 % des vignerons indépendants sont en agriculture bio et/ou en biodynamie. Ils sont aussi sous tous certifiés HVE (Haute Valeur Environnementale). « Le bio, pour moi, est un élément essentiel. Il devrait être entré dans les codes de tout le monde aujourd’hui, insiste le vigneron. Il y a deux raisons principales. La première, c’est qu’il faut protéger et respecter notre environnement, nos terres pour que nos enfants puissent vivre sur cette planète de la meilleure des façons. La deuxième raison, c’est la santé des populations. Nous avons un impact, nous, en travaillant la vigne. On peut retrouver des traces des pesticides dans les produits que nous commercialisons. Par le passé, tous ces produits chimiques, les pesticides, n’existaient pas et, pour autant, on arrivait quand même à protéger nos vignes. En fait, on doit opérer un retour aux sources qui doit permettre une durabilité », explique-t-il.

Le collectif Gabriel & Co est ainsi la première entreprise du monde viticole en France à avoir reçu la certification commerce équitable Fair for life de l’organisme Ecocert. Et une première gamme de vins « équitables » a été dévoilée au public en septembre. Le regroupement de vignerons totalise ainsi plus de 1000 hectares, sur lesquels sont regroupées dix appellations. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 6 millions d’euros par an.

L’alcool est à consommer avec modération.

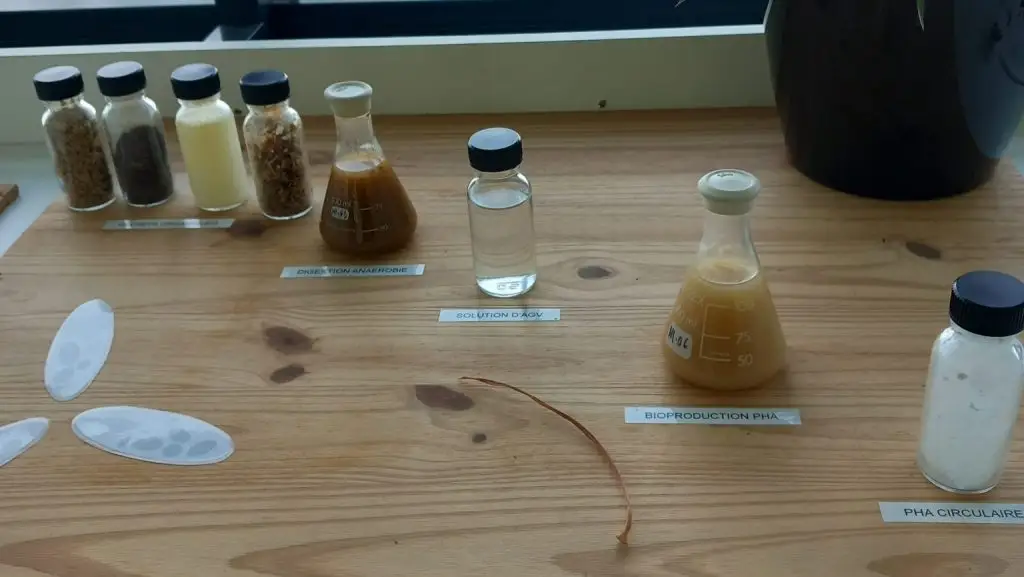

C’est sur les bancs de l’école d’ingénieur chimie de Bordeaux, en 2014, que se sont rencontrés Antoine Brege, Guillaume Charbonnier et Thomas Hennebel. Une fois diplômés en tant qu’ingénieurs chimistes spécialisés dans les matériaux polymères, ils ont chacun pris une trajectoire différente. Puis, ils se sont retrouvés, quelques années plus tard, pour fonder, Dionymer.

Cette start-up utilise les déchets organiques pour les transformer en un plastique biosourcé et biodégradable, le PolyHydroxyAlcanoate. « On a voulu avoir une approche complètement différente de la chimie qui est celle de la chimie des déchets. C’est de la chimie circulaire. Et donc on a créé ce polymère. Il concerne tout ce qui est plastique, vêtements polyester, résines de peintures, de colles, etc. Aujourd’hui, ces matériaux sont composés à 99 % de plastique issu de la chimie du pétrole », explique Thomas.

Les trois amis élaborent ce principe depuis ces deux dernières années. Leur démarche s’inspire du biomimétisme, c’est-à-dire l’imitation de la nature. Il y a toute une approche autour du biomimétisme, qui consiste à regarder ce qui se fait dans la nature. « En fait, c’est un principe de fermentation bactérienne, un peu comme on fait de la bière. Mais nous, on utilise des bactéries bien particulières qui sont capables de dégrader ces déchets et de les transformer en matériau plastique biodégradable. Car elles-mêmes sont capables d’accumuler du plastique dans leur corps, comme si nous, on stockait la graisse. À la fin, on extrait ce bioplastique à l’intérieur des bactéries. Et donc, on obtient une poudre blanche qui ressemble un peu à de la farine. Celle-ci peut être mise en œuvre pour un certain nombre d’applications », détaille l’un des fondateurs de Dionymer. Il suffit ensuite faire fondre cette poudre blanche pour lui donner la forme souhaitée.

Les ingénieurs travaillent sur différents types de déchets. Il y a ceux qui sont alimentaires, issus de l’hôtellerie-restauration, des ménages. Des effluents laitiers également, qui proviennent des industriels du lait, par exemple, ou encore sur des déchets de l’industrie vinicole sur lesquels ils ont commencé à travailler. L’un de leurs partenaires est Bicycompost. Cette société bordelaise collecte les déchets de façon décarbonée, à vélo cargo électrique, dans la métropole. Elle se rend dans les hôtels, les restaurants, les crèches, les entreprises… Elle centralise ainsi les déchets et en donne une partie à Dionymer pour développer son innovation.

À l’arrivée, ce matériau a les mêmes propriétés que celui issu de la pétrochimie, précise l’ingénieur. Il peut s’utiliser en cosmétique, pour des médicaments, la fabrication de matériaux, d’emballage type sachet de thé… Il est compostable chez soi, biodégradable au bout de 2 ans, en fonction du milieu et ne génère pas de microplastique.

Pa ailleurs, il était important pour les ingénieurs que la production de ce plastique biosourcé ait un impact environnemental faible. « Et c’est le cas, puisqu’on a eu recours à la chimie du vivant. On utilise les bactéries qui se développent dans l’eau uniquement à une température quasi ambiante, à 35 degrés. Ça se développe à pression ambiante. Contrairement aux procédés de pétrochimie classiques, qui nécessitent des températures extrêmement élevées, des pressions, etc. »

Avec ces qualités avancées, nombreuses sont les entreprises à avoir approché Dionymer. En revanche, Thomas Hennebel précise que cette technologie ne peut pas s’adapter à toutes les demandes. «. Notre matériau ne les a pas. »

La prochaine étape pour les fondateurs de Dionymer est la phase de pré-industrialisation et une production à une plus grande échelle de leur polymère.

Le roller derby est parfois encore trop méconnu. Jeune sport, s’il en est, il est remis au goût du jour à la toute fin des années 2000 à Austin, au Texas, et se répand comme une traînée de poudre partout dans le monde et en France, d’abord par le Sud-Ouest, raconte Beethell, joueur.euse, coach et référent.e au pôle arbitrage au SAM Roller derby de Mérignac, en périphérie bordelaise. Ici, on a décidé de s’entraîner en mixité, bien qu’historiquement ce soit un sport féminin+, c’est-à-dire qui accueille des femmes, mais aussi des personnes transgenres et non-binaires. Les hommes cisgenres (homme biologique qui s’identifie comme un homme et se sent à l’aise avec le sexe masculin attribué à la naissance) sont acceptés avec plaisir, mais leur entrée dans le collectif fait l’objet d’un vote. On ne peut pas imposer un homme cis dans un environnement qui, à la base, est un sport en non-mixité. Si un nouveau devait être intégré, on devrait revoter”, précise Beethell, qui se dit fier.e de ce principe, qui a fait ses preuves, et d’un club dans lequel tout le monde évolue dans la bienveillance.

Au SAM roller derby de Mérignac, il existe aujourd’hui trois équipes (la loisir et la masculine ayant disparues pendant le Covid-19) : l’équipe A, qui évolue en championnat Élite – le plus haut niveau – et qui occupe fièrement la sixième place au classement français ; l’équipe B qui évolue en Nationale 2 et les Fresh, les débutant.e.s, qui peuvent éventuellement monter ensuite les échelons. Certain.e.s ne souhaitent pas faire de compétition et peuvent rester dans l’équipe intermédiaire. C’est selon les envies.

Au roller derby, les joueure.euse.s ont très souvent un pseudonyme, qui leur est attribué. “Ça devient notre nom dans 80% de notre vie, parce qu’on passe 80% de notre temps au roller derby.” Des noms plus ou moins effrayants pour faire peur sur la “track” (la piste) : Bloody Mary ou Beethell Juice. D’autres aussi moins impressionnants, mais tout aussi recherchés comme Plancton ou Galopin. Le numéro est aussi choisi. Celui-ci ne dépend pas du poste dans l’équipe, mais de sa disponibilité.

Passons maintenant au cœur du sujet : les règles du jeu. Aux dires des joueur.euse.s, c’est coton ! Des dizaines de pages de règlement très détaillé, mais que l’on peut à peu près commencer à entrevoir au bout de deux ou trois entraînements bien encadrés. C’est pour cela aussi que les formations arbitrales sont primordiales. “Parce que connaître les règles de base, c’est ce qui permet d’intégrer une équipe”, insiste Beethell.

Concrètement, on compte 15 personnes sur un “roster” de match, sur le terrain, mais seulement cinq sur la “track”, la piste. Quatre vont tenter de bloquer la personne qui porte une étoile sur son casque, c’est la personne qui “jam” et la seule capable de marquer des points. Le roller derby se joue sur une piste ovale d’environ 2 mètres de largueur, dans le sens anti-horaire. La personne qui “jam” va essayer de passer les bloqueur.euse.s et donc marquer un point à chaque fois que ses hanches dépassent les hanches de la personne adverse. À cela, s’ajoutent des dizaines de règles.

Mais alors, qu’est-ce qui attire tant dans le roller derby ? “Généralement, la première chose est la communauté. On a énormément de personnes politisées au sein du roller derby, de personnes minorisées, racisées, trans, non binaires, gay, queer, c’est un espace “safe”, où on peut être libres et avoir une bulle au sein de notre propre vie. Ce n’est pas toujours facile d’évoluer dans la société en étant une personne minorisée”, explique Beethell. Mais c’est aussi très demandeur physiquement, extrêmement salvateur, lorsque l’on a passé une mauvaise semaine, poursuit-iel. “Ca fait du bien au moral et au corps, et, généralement, les gens qui viennent ne repartent pas.”

Un sport historiquement féminin donc, créé par les joueur.euse.s pour les joueur.euse.s, et “quand c’est un sport qui a été construit par des minorités ou par des femmes, qui représentent elles-mêmes une minorité au sein de la société, forcément, il est plus accueillant et bienveillant. Voilà sans doute l’un des secrets de l’attrait du roller derby, un sport où on peut être soi, porter des mini shorts et des bas résilles (aujourd’hui mis de côté pour éviter les blessures) et ne pas être sexualisé.e, mais aussi porter des leggings longs ou le voile, sans que cela ne pose jamais aucun problème ni se sentir jugé.e. “C’est un sport qui a ses propres problèmes, certes, mais qui ne reflète pas ceux de la société à l’heure actuelle. C’est super empouvoirant comme discipline”, se réjouit Beethell. Maintenant, à vous de tester !

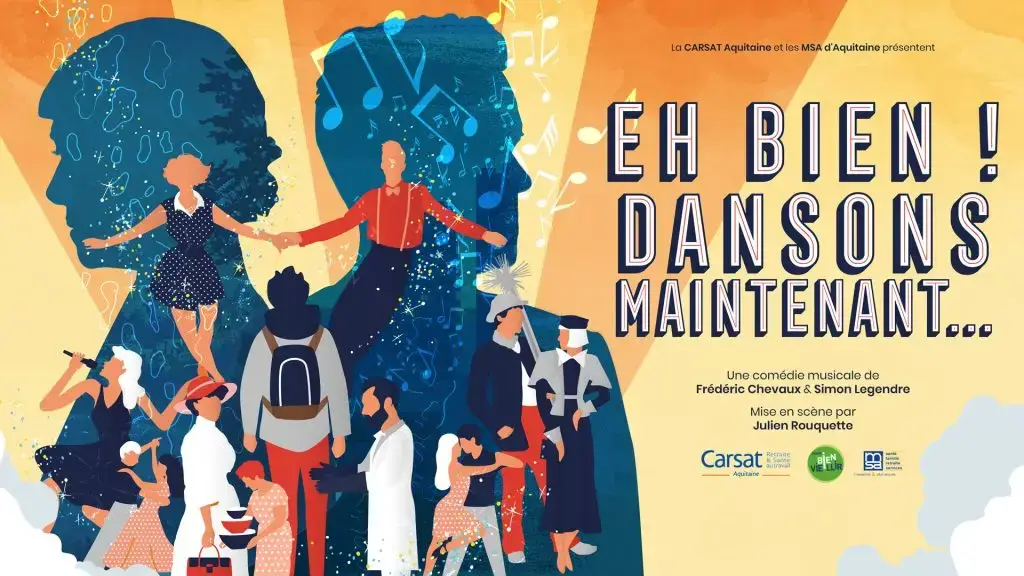

La vie est loin de s’arrêter une fois à la retraite. C’est l’un des messages que l’on peut retenir de la comédie musicale « Eh bien ! Dansons maintenant… », en accès gratuit. Elle a été créée par Frédéric Chevaux et Simon Froget-Legendre et mise en scène par Julien Rouquette. Ce spectacle qui mêle chant et danse tourne autour du bien vieillir et de l’importance de prendre soin de soi tout au long de sa vie.

Le pitch est le suivant : « Mireille et Henry, sexagénaires, retraités et dynamiques, vivent en Aquitaine. Très complices, leurs journées sont emplies de sorties, de découvertes culturelles et gastronomiques. Tout va donc pour le mieux jusqu’au jour où Sam, leur petit-fils de 20 ans, déprimé, débarque chez eux pour deux jours. Seulement deux jours. Mais cela précipite Mireille et Henry dans un gouffre de perplexité : ils n’avaient absolument pas prévu sa venue. Et cela contrarie fortement leurs plans. Comment s’y prendront-ils pour que Sam ne végète pas sur leur canapé, et surtout pour qu’il reparte le plus vite possible, leur rendant ainsi leur liberté ? »

Il s’agit d’une commande de la CARSAT Aquitaine, organisme gérant les caisses de retraites, qui pour son troisième spectacle, a opté pour ce format. « On cherche à rendre plus ludiques les messages de prévention, explique Maud Delaunay, qui est directrice Action Sociale et Interventions Sociales. C’est vrai qu’ils peuvent avoir un aspect un peu rébarbatif et être vécus plutôt comme quelque chose de contraignant. Du coup, on a eu l’idée de faire plutôt appel à des formats artistiques pour mieux véhiculer ces messages de prévention auprès de nos publics. Nous avons donc fait appel à des professionnels du spectacle pour vraiment avoir quelque chose de très qualitatif ».

Pendant plus d’une heure, le spectacle sensibilise sans moraliser, avec beaucoup d’humour et de légèreté. « Eh bien ! Dansons maintenant… » est un voyage temporel sur l’évolution des conditions de travail et de santé. Il rappelle quelques souvenirs d’enfance à Anne Didon, qui joue Mireille. « Moi, je repense à ma grand-mère et aux personnes âgées de ma famille. Quand je vois des photos, on a l’impression qu’à 60 ans, elles en avaient 80, parce que la vie était plus dure. Elles travaillaient la terre, on sent bien que la vie ne les a pas épargnées. C’est intéressant de repositionner historiquement le parcours de la vieillesse, puisqu’il n’y avait pas de retraite avant, tout simplement. C’est-à-dire que quand même, là, il y a tout de même la possibilité de vivre après le travail et d’en profiter », analyse-t-elle.

« Aujourd’hui, on peut facilement être vieux et ne pas paraître vieux parce qu’on entretient notre corps. On garde le contact avec la nature, avec les jeunes, les moins jeunes. Donc tout ça fait qu’effectivement, on n’a pas une allure de vieux », ajoute son partenaire de jeux, Sylvain Savard, qui joue Henry. Un discours que rejoint Marie-Françoise, qui a assisté à l’une des représentations à Mérignac en Gironde, ayant rassemblé plus de 1000 personnes. « Le spectacle était bien parce que ça montre une image positive des seniors. Il faut dire que quand on est à la retraite, on est aussi encore utile puisqu’on s’occupe des petits-enfants, de nos parents. Pourtant, on ne reconnait pas forcément notre place dans la société, regrette-t-elle. Mais on est là, on est des retraités actifs ! »

La comédie musicale « Eh bien ! Dansons maintenant… » est en tournée jusqu’en juin 2024 dans toute la France.

Après deux ans d’activité, onze fermes ont été acquises pour 19 agriculteurs et agricultrices installés en France. 827 hectares ont ainsi été convertis en agroécologie. Objectif pour 2024 : participer à l’installation d’une vingtaine d’autres fermes. Telle est l’ambition de l’entreprise Fermes En ViE (FEVE), créée en 2021 à Bordeaux.

« Au départ, il y a trois associés qui décident d’accélérer la transition agroécologique », explique Vincent Kraus, cofondateur de FEVE. « L’agroécologie a été identifiée comme une solution efficace, notamment dans le 6ᵉ rapport du GIEC. Sa mise en place contribue à stocker le carbone et l’eau dans les sols, à restaurer la biodiversité et à éliminer l’utilisation d’intrants de synthèse », explique l’entreprise.

En revanche, il n’existe pas de label de l’agroécologie. FEVE a donc défini une charte qui se base sur le socle de l’agriculture biologique. L’entreprise demande aux agriculteurs de s’installer en agriculture biologique et va même plus loin. « L’agriculture biologique est un pan de l’agroécologie », précise Vincent Kraus.

Concrètement, pour aider ces agriculteurs à s’installer, FEVE a créé une foncière. « La foncière, financée par de l’épargne citoyenne, achète des terres agricoles pour les mettre à la disposition d’agriculteurs sous forme de location avec option d’achat », explique Vincent Kraus.

Pour chaque euro investi, 1 m² de terres est converti à l’agroécologie. « Les difficultés d’accès au foncier et la crainte d’un endettement lié à un investissement de départ trop conséquent constituent les principaux freins à l’installation », rappelle Vincent Kraus.

En deux ans, 11 projets ont été financés. En 2024, l’entreprise vise une vingtaine de nouvelles installations. L’équipe en profite pour rappeler que cet investissement permet une réduction de l’impôt sur le revenu de 25 % du montant investi.

En 2023, au-delà de l’investissement citoyen, la Banque des territoires et le fonds Engagement solidaire de Crédit Mutuel Asset Management ont investi 1 million d’euros dans la foncière pour faciliter le renouvellement des générations agricoles. « C’est un signal très positif, un signe de sérieux et de reconnaissance pour FEVE », reconnaît l’entreprise.

10,4%. C’est la part de temps d’antenne accordée au parasport dans les magazines sportifs des chaines gratuites de la TNT, excepté l’Équipe. C’est ce que révèle une étude de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). L’analyse a été réalisée entre le 1ᵉʳ avril et le 15 juin 2023, dans le cadre de son programme Jouons ensemble ! L’objectif est d’encourager la médiatisation du handisport, à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris.

En parallèle, à différentes échelles, organismes, association, collectivités… organisent aussi des événements pour sensibiliser au monde du handicap. À Bordeaux, 200 étudiants de Gironde et de la Vienne ont ainsi été initiés au basket-fauteuil au Palais des sports. Le tout en présence d’athlètes en situation de handicap et valides, et d’ambassadeurs d’EDF – l’organisatrice et l’une des partenaires des JO de Paris 2024 -, mais aussi d’influenceurs.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme « enJeux d’avenir » pour faire vivre cet événement sportif et porter un autre regard sur le handicap. Cette démarche est essentielle selon Boubacar Konaté, membre de l’équipe de France de handibasket. « Il faut démocratiser le monde handisport et montrer qu’on est des sportifs à part entière, qu’on existe. On est des athlètes de haut niveau comme les autres, avec les mêmes obligations. Malheureusement, on n’a pas les mêmes moyens que les athlètes de haut niveau », dit-il.

Un constat qu’il explique par le fait qu’« on pense qu’on ne vend pas des billets d’entrée. Donc, on est moins glamours. Je pense que c’est une erreur parce que si on est plus visibles, il y aura un engouement. Les gens vont vraiment venir nous voir. La plupart des personnes réalisent qu’elles ne connaissent pas ce milieu. Quand elles connaissent, elles adhèrent sans problème ».

Aussi, il considère que ce genre d’événements sont des vitrines pour les enfants en situation de handicap. «. Le souci ensuite est l’image projetée du handicap dans la société dans des films, des documentaires. Il y a toujours un côté larmoyant, chiant. On nous voit que dans un spectre où on demande de l’aide, jamais du côté du super-héros. Pourtant, nos fauteuils peuvent aussi être de super armes, des super gadgets. »

Justement, Ornella, l’une des étudiantes présentes à l’événement, a pu découvrir l’univers de l’athlète à cette occasion. Une expérience qui a été enrichissante. « Ça nous permet aussi de proposer ce genre d’initiative dans nos écoles respectives. Mais il faut dire que quand il n’y a personne pour nous initier, il peut y avoir une certaine appréhension d’aller vers les gens et d’aborder ces sujets avec eux. Or, si une personne prend l’intuitive, c’est plus simple », explique-t-elle.

C’est au 21 cours de Verdun, tout près du Jardin public, dans le centre-ville de Bordeaux, qu’a élu domicile depuis deux ans la Ressourcerie. Ce lieu, géré par une association éponyme, est tourné vers l’accompagnement des aidants familiaux et proches aidants. On estime qu’ils sont entre 8 et 11 millions sur le territoire français. Ils jouent un rôle important dans la société. Ils apportent un soutien moral, financier et/ou pour les tâches quotidiennes auprès de personnes en situation de handicap, de vieillissement ou de perte d’autonomie. Et ce, de façon ponctuelle ou régulière. Ce rôle peut avoir des répercussions lourdes dans leur quotidien. D’où la création de lieux afin de leur permettre de se ressourcer.

« La volonté d’accompagner autrement “l’aidance” a motivé l’ouverture de la Ressourcerie, soutenue par Malakoff Humanis, une caisse de retraite complémentaire. Catherine Roux, salariée de ce grand groupe, en est à l’initiative. Elle constatait la difficulté qu’avaient ses équipes sur le territoire à accompagner les aidants », explique Laura Briday, animatrice et coordinatrice du lieu. Les adhérents, principalement des femmes, sont accueillis dans une ambiance cosy avec des couleurs bois clair et bleu. Dans un seul et même espace, il y a l’accueil, un salon, une bibliothèque, une cuisine et un espace avec des tables et des chaises. C’est là que se déroule la majorité des ateliers créatifs (peinture à l’aquarelle, macramé, broderie, etc), de bien-être (yoga, Pilate, sophrologie) et culturels. Ces activités varient en fonction des semaines.

« Le lieu est ouvert à tout le monde. C’était un souhait des aidants, évoqué lors des ateliers de coconstruction. Ils ont demandé qu’il y ait un public mixte pour permettre des discussions qui sortent du champ du rôle d’aidant, pour s’évader. Nous, à l’association, y voyons un double avantage, dit-elle. On peut faire passer des messages de prévention auprès des personnes non-aidantes parce qu’on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Nous souhaitons qu’avant d’avoir ce rôle, elles sachent qu’il y a un lieu où trouver des informations avant qu’il ne soit trop tard, c’est-à-dire que l’aidant s’épuise, s’oublie au profit de son proche », souligne Laura.

La Ressourcerie a une équipe psychosociale présente pour renseigner et orienter les aidants. Parmi elle, Magali Dupouy est en charge de la partie accompagnement social. « Ma mission, c’est de faire un diagnostic de la situation. D’où ma première question, qui est de savoir ce dont ils ont besoin. Une question qui est plutôt posée à l’aidé qu’à l’aidant. Notre travail consiste justement à remettre l’aidant dans le circuit, car celui-ci sous-estime souvent son rôle, et en oublie de s’occuper de sa santé. On peut alors arriver à des cas où l’aidant, s’il est âgé ou lui aussi malade, meure avant l’aidé », explique-t-elle.

Par ailleurs, Magali a aussi pour tâche de les « soulager des tumultes de l’administration » en les informant sur les ressources existantes. En effet, les dispositifs d’aides et les droits des aidants ne sont pas forcément lisibles ni connus de tous. Cela peut s’expliquer par différentes raisons, dont le fait que le statut d’aidant n’a été reconnu qu’en 2015 par la loi. S’ajoute la difficulté, pour beaucoup d’aidants, à se considérer comme tel. Car il parait évident de s’occuper d’un parent, d’un enfant, d’une tante malade. Certaines personnes ignorent d’ailleurs l’existence de ce statut.

Ça a été le cas pour Lætitia, aidante auprès de son père atteint des maladies de Parkinson et d’Alzheimer, et de sa mère. Ce sont ses praticiens qui ont donné l’alerte. Ils lui ont conseillé de venir à la Ressourcerie, car sa santé s’était dégradée. Cette démarche a été difficile à entreprendre, mais lui est aujourd’hui bénéfique. « Quand j’ai passé le pas de la porte, j’ai été prise en charge comme dans un petit cocon. On a discuté et on m’a expliqué les activités. J’ai sauté le pas, je me suis inscrite, et j’ai fait un premier atelier. Ma première activité a été un bracelet sur lequel j’ai marqué “vivre” dessus. Ça a été le déclic. Quand on est aidant, on ne sait plus qui on est. Je suis dans les soins, j’accompagne au rendez-vous, etc. Ici, les activités, les échanges nous permettent de nous retrouver », raconte-t-elle.

Depuis sa création en 2019, La Ressourcerie a 200 adhérents.

« En quête de sérénité, d’optimisation ou d’expériences : on a tous une bonne raison de se mettre dans sa bulle. » Le slogan de Graviti dit vrai. Dans votre capsule individuelle, vous flottez pendant environ une heure dans une eau idéalement chauffée à 35°C. Le tout dans le noir, tous vos sens endormis pour une relaxation intense.

L’espace Graviti Bordeaux vous invite réellement à vous reconnecter à vous-même, en douceur et en profondeur. Les séances sont proposées en solo ou à deux. Le centre est accueillant à tous les niveaux. Que ce soit par son ambiance, la gentillesse et le sourire chaleureux de Sophie (la co-fondatrice), son accessibilité (ouvert 7 jours sur 7, de 10 h 30 à 22 h 30), sa propreté et ses qualités de conception.

Dès votre arrivée, le visage rayonnant et détendu de Sophie, la fragrance orangée d’un diffuseur, les banquettes de cuir blanc, une douce musique méditative, vous mettent dans l’ambiance. Vous savez que vous allez vivre un vrai moment, pour vous, de relaxation.

Toutes les étapes de l’expérience sont expliquées oralement, puis lorsque vous lisez le manuel remis par Sophie. Vous choisissez une ambiance musicale qui vous accompagnera les 10 premières minutes de flottaison. Vous posez vos affaires, dont les bijoux, dans un casier. Puis direction la salle de flottaison. Murs noirs, sol carrelé noir, lumière-filament pour ambiance feutrée, une chaise, une étagère, une douche dans un coin (passage obligatoire avant et après la flottaison). Tout pour éviter une excitation de nos sens.

Là, au milieu de la pièce, trône la capsule, la véritable reine de Graviti. D’un blanc immaculé, en forme d’œuf, ses courbes et sa texture lisse expriment douceur, enveloppement, cocooning.

35cm d’eau saturée en sel d’Epsom, plus porteuse encore que la Mer Morte, à température du corps. Ensuite, il est conseillé d’être entièrement nu dans la capsule. On place les bouchons d’oreille et on ferme le couvercle. Pour vivre pleinement l’expérience, sans stimuli extérieur et pour conserver la chaleur de l’eau. Une fois allongé, la magie opère. Chaque muscle, chaque nerf, chaque tendon, chaque parcelle du corps se détend grâce à l’effet porteur intense de la flottaison.

Plus rien n’existe que soi, le ressenti, ce qui vient à nous, dans ce silence reposant. A priori, tout pourrait paraitre noir, effrayant. Il n’en est rien. Chacun va vivre sa propre expérience, se connecter à ce qui lui vient : souvenirs, re-visiter sa propre naissance, regarder une ou des émotions sous un nouveau jour, méditer, rêver, s’entendre respirer, etc.

Vous ne voyez pas le temps passer. Il vous semble qu’à peine allongé sur l’eau, l’heure s’est écoulée, tant l’effet relaxant est intense. Après une douche pour retirer toute trace de sel, vous pouvez passer dans « la petite salle beauté » où sèche-cheveux, crème, lotion sont à disposition pour poursuivre le soin du corps. Et vous finissez dans le salon de décompression, une grande salle aux lumières tamisées, avec des fauteuils confortables. Sophie vous propose un thé (son goût est divin) ou une tisane et discute tranquillement avec vous de l’expérience que vous venez de vivre.

Ainsi, en douceur, votre cerveau se re-connecte à un environnement et une ambiance familiers, vos cellules conservant en mémoire tous les bienfaits reçus par cette pause flottaison. Partager vos ressentis vous permet aussi de revivre cette heure magique, dans des énergies plus dynamiques.

Ces séances sont totalement réalisées en sécurité, guidées étape par étape. Par ailleurs, elles conviennent à tous les âges, dès l’adolescence. Les enfants sont obligatoirement accompagnés et surveillés par au moins l’un des parents ou un adulte responsable. Cela peut être une bonne idée-cadeau pour les fêtes qui approchent à grands pas. Notez qu’il existe aussi deux centres similaires à Lyon.

Cet article et ce reportage ont été coréalisés par Danièle Duval.

Nous abandonnons de plus en plus la voiture au profit du vélo, de la trottinette ou de la marche, par peur des embouteillages certes, mais aussi grâce aux nouveaux aménagements mis en place dans les villes et les agglomérations. “La pratique des modes de déplacement alternatifs a explosé”, confirme Isabelle Rami, conseillère métropolitaine déléguée aux mobilités alternatives à Bordeaux Métropole. Pour preuve, les résultats de la dernière enquête mobilité, qui porte sur la période comprise entre 2009 et 2021. Cette enquête souligne que les déplacements à vélo ont augmenté de 124% et la marche de 30% dans la métropole. La voiture individuelle, si elle représente encore près de la moitié des déplacements, connaît un recul de 20%.

Plusieurs enseignements sont à tirer de ces résultats. “Tout d’abord, on note une multimodalité des déplacements à l’échelle de la métropole, c’est-à-dire l’utilisation de différents modes de transport pour se rendre d’un point A à un point B. Cela montre aussi qu’on a des marges de manœuvre intéressantes, puisque 40% des déplacements en voiture sont réalisés pour des distances de moins de 2 km, qui sont donc accessibles via le vélo ou la marche à pied pour les plus courageux. C’est une piste à creuser pour développer la pratique des mobilités alternatives”, s’enthousiasme Isabelle Rami.

Pourquoi les habitants de la métropole bordelaise ont-ils changé leurs pratiques ? La conseillère métropolitaine met en avant deux réponses. Bordeaux est, en premier lieu, la 4ᵉ ville de France la plus congestionnée, où les habitants passent le plus de temps dans les embouteillages. C’est pourquoi nombre de ses résidents ont souhaité trouver d’autres moyens d’effectuer leurs allers-retours quotidiens sans trop stresser. Ensuite, la période Covid a bouleversé les habitudes. Des “coronapistes” ont été créées, c’est-à-dire des voies dédiées aux vélos et trottinettes, ainsi qu’aux bus. Ces pistes ont été pérennisées après les différents confinements. “Les gens se sont rendu compte que se déplacer à vélo était faisable pour des trajets, qu’ils soient courts, moyens ou longs, et pour différents usages tels que se rendre à son travail, pour les loisirs ou accompagner les enfants à l’école”, explique Isabelle Rami.

Décider de changer la voirie, en informant les usagers en amont, mais sans concertation ni projections de plans au préalable, est une des méthodes utilisées en urbanisme tactique. Les discussions ont lieu après. Cela permet de tester au préalable, de se faire ainsi une idée. Et souvent, les retours sont positifs. Cette stratégie a été utilisée dans plusieurs secteurs de la ville de Bordeaux.

Avec le déploiement des vélos à assistance électrique, de nouvelles pratiques se développent. Notamment des déplacements sur des distances plus longues qu’auparavant. “On se rend compte que certaines personnes utilisent le vélo pour faire des déplacements domicile-travail de plus de 10 km”, relate Isabelle Rami. Ce nouveau public profitera bientôt, dans son ensemble, du Réseau Vélo Express, qui répond au doux acronyme de ReVE. À l’horizon 2030, ce sont plus de 270 km de voirie qui seront à la disposition des usagers.

À ce jour, 70% du réseau est déjà à l’étude ou en travaux. Ce sont 14 itinéraires vélo sur les 28 communes de la métropole bordelaise, qui viendront se rattacher, également, aux territoires périphériques. Car là aussi, les usages existent bien au-delà des frontières métropolitaines. Le maillage desservira le campus, le centre hospitalier régional, les zones d’activités et commerciales, et les pôles d’échange multimodaux, comme les différentes gares et l’aéroport. En effet, un des enjeux du schéma des mobilités de Bordeaux Métropole est de créer de l’intermodalité pour limiter la place de la voiture dans la métropole.

Onze nouveaux kilomètres ont été créés cette année, vingt sont projetés pour 2024 et cinquante pour 2025. “Le ReVE va permettre de transférer 10% des déplacements individuels opérés aujourd’hui en voiture”, anticipe Isabelle Rami. Cet équipement sera déconnecté de la voirie voiture, doté d’une signalétique particulière qui permettra de circuler à plusieurs de front et à des vitesses telles que l’autorise un vélo de route électrique léger, c’est-à-dire 25km/h. Du moins, là où ce sera possible.

Dans l’hypercentre de Bordeaux, l’étroitesse des rues et le manque de foncier disponible ne permettent pas cet aménagement. Parfois, des voies sont partagées avec les bus, comme sur les Boulevards, mais “c’est une première étape, tant que les usages des vélos et des bus sont confortables”, précise la conseillère métropolitaine. Car le flux vélo peut encore se massifier. “Donc nous nous sommes donné une charte, qui permet, sur une ligne de ReVE, de pouvoir associer de la voie ReVE, de la voie verte, et parfois, des voies partagées bus et vélos”, complète la conseillère métropolitaine.

La Métropole anticipe et surtout s’adapte aux besoins de demain. “La nécessité actuelle, c’est d’accompagner l’augmentation des pratiques. On travaille avec plusieurs associations nationales, comme la FUB, la Fédération des usagers des transports, et le Club des villes et territoires cyclables et marchables. Il y a aussi le plan vélo national. C’est une véritable dynamique en cours partout en France”, développe Isabelle Rami.

Autre piste pour permettre à tous de trouver leur espace : travailler sur les axes secondaires. Depuis le début de la mandature, ce sont 24% de bandes, pistes cyclables, voies vertes, zones 30 et zones de rencontre que l’on peut comptabiliser en plus. Les zones 30 se sont déployées sur 18% de territoire supplémentaire, les zones de rencontre sur 19%. “Partout où l’on apaise la ville, on met davantage en facilité les cyclistes et les marcheurs. On les sécurise avec la baisse de la vitesse des voitures”.

La sécurité reste bien le maître-mot. Sécuriser les plus faibles, piétons et cyclistes, grâce aux aménagements, mais aussi en communiquant sur les éclairages des vélos et sur la protection individuelle, comme le casque. Enfin, il s’agit aussi d’agir sur la sécurité des équipements eux-mêmes. “L’enjeu est de mettre en place du stationnement sécurisé, parce que les cyclistes acquièrent maintenant des vélos relativement chers : à assistance électrique, cargo, long tail”, explique Isabelle Rami. Ils ont donc besoin de leur trouver un arceau libre ou un lieu à l’abri lorsqu’ils les laissent pour faire leurs courses ou au terme de leur journée de travail. La Métropole aide d’ailleurs à investir pour s’équiper de ces nouveaux vélos plus onéreux.