EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

C’est une première en France. En juin dernier, le Port d’Arcachon, en Gironde, a installé un refuge pour hippocampes. Ce petit poisson mythique, surnommé le « cheval de mer », est emblématique du bassin d’Arcachon. Il est néanmoins indispensable de le protéger de sa principale prédatrice, la seiche.

Une première pensionnaire, baptisée Cléopâtre, y a fait un bref passage. Il s’agit d’une initiative du port. Celui-ci a sollicité le club de plongée les Nettoyeurs Subaquatiques pour participer à sa réalisation et son installation. Olivier Linardon est le fondateur de cette structure à visée écologique. En quoi cette initiative s’inscrit dans la préservation de biodiversité marine ?

« Et si vous changiez de regard sur la ville ? » C’est la question que pose l’association Alternative Urbaine, et elle propose de nous y aider en proposant, depuis 2017, des promenades pédestres dans la métropole bordelaise. Cette année, neuf quartiers de cinq communes sont à découvrir ou redécouvrir à travers des parcours thématiques amenés à évoluer au fur et à mesure de l’année.

« La structure est née d’une envie de mettre en valeur les quartiers méconnus et populaire de Bordeaux. De mettre en lumière des trésors cachés, des adresses et des histoires peu connues. Cette initiative existait déjà à Paris », explique Denis Blanc, chargé de développement.

Ces balades sont animées par onze éclaireurs urbains. « Ce sont des habitants de la métropole qui, à un moment de leur vie, se retrouvent en difficulté pour trouver un emploi. Ils ont donc une fragilité économique et sociale, ce qui peut engendrer une perte de confiance, d’isolement, etc. Le programme des éclaireurs vise à remettre sur pied des personnes éloignées de l’emploi par l’animation de balade. »

Au préalable, ces derniers suivent une formation de deux mois pour apprendre à prendre la parole en public, à gérer leur stress et leurs émotions, entre autres, à animer une balade, à gérer un groupe. Ils s’appuient pour ce faire sur des séances de yoga et de l’improvisation… Tous sont rémunérés durant ces deux mois. Le chargé de développement d’Alternative Urbaine précise que « l’idée n’est pas d’en faire des guides touristiques/conférenciers ». Mais ce sont bien eux qui, aidés de bénévoles, décident de la thématique qu’ils souhaitent aborder pendent cette heure et demie de balade. Le prix de la visite est libre.

Ces enseignements ont été bénéfiques à Sahay Fajardo, éclaireuse urbaine. Elle anime des visites dans le quartier Saint-Michel, à Bordeaux. D’origine cubaine, elle est arrivée en France il y a un peu plus d’un an. « J’étais professeure d’histoire dans mon pays d’origine. J’avais donc un peu d’expérience pour parler en public. Mais ce n’est pas évident quand on est dans la rue, il y a une autre dynamique. Je suis en train d’apprendre le français, donc ça m’a beaucoup aidée à me libérer. Ça me sera aussi utile pour trouver du travail parce qu’en entretien, je serai plus à l’aise et sûre de moi. » Les éclaireurs urbains peuvent rester huit mois au sein de l’association.

En 2023, la structure a organisé 209 balades qui ont conquis 1600 promeneurs. Il est notamment possible de privatiser une visite urbaine.

Selon les projections du 6ᵉ rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), la température terrestre va atteindre +1,5° d’ici à 2030 et +3° en 2100. Cette augmentation est l’un des reflets du réchauffement climatique. Alors, comment notre corps peut-il s’adapter à ces vagues de chaleur ?

C’est tout l’enjeu du programme Heatadapt. Il est mené sur trois ans par l’institut de recherches Human Adaptation, fondé et dirigé par Christian Clot, explorateur-chercheur.

La phase 1 est une étude participative lors de laquelle les Français à partir de 18 ans sont invités à répondre à une série de questions, et ce, sur plusieurs semaines (inscription ici). L’intérêt de la démarche est multiple. Tout d’abord, chercher à comprendre de quelle façon la chaleur a des répercussions sur notre corps ? Quel avenir attend les Français avec ces changements climatiques ? Et comment allons-nous vivre avec et l’intégrer dans notre quotidien ? Christophe Clot nous apporte ses lumières cette étude.

Quand on visite Bordeaux, c’est l’un des passages obligés : le miroir d’eau. Jean-Max Llorca, fontainier, a imaginé ce lieu aujourd’hui touristique. Agathe Corre est guide conférencière à l’office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole. Avec la structure, elle organise des visites pour découvrir les coulisses et les secrets du site.

AirZen Radio. Comment pourriez-vous décrire le miroir d’eau de Bordeaux ?

Agathe Corre. Ce n’est pas un bassin très profond. À Bordeaux, on dit d’ailleurs qu’on peut marcher sur l’eau à force (rires). Il sert de miroir dans lequel va se refléter la place de la Bourse, qui est arrière-fond pour la plus rendre plus belle. Ce monument a été créé pour la mettre en valeur. Il s’agit d’ailleurs du plus grand miroir d’eau du monde, avec ses 3 500 m² et une installation totale de 5 000 m². Il existe des miroirs d’eau un peu partout dans le monde, dont les plus anciens sont devant les châteaux de la Loire. Mais pour l’instant, même les Américains ne nous ont pas déclassés (rires).

Dans quel contexte a-t-il été imaginé ?

Ce projet a fait partie des réaménagements des quais, à partir du moment où Alain Juppé est devenu maire de Bordeaux, en 1995. Ces travaux ont duré de 1999 à 2009. L’inauguration du miroir d’eau a quant à elle eu lieu en 2006. C’est le fontainier Jean-Max Llorca qui l’a imaginé. Le mécanisme est souterrain et installé dans un ancien hangar enterré qui avait été placé juste en face de la place de la Bourse pour faciliter le fonctionnement du port. Le miroir d’eau fonctionne ainsi comme une piscine. Il y a un bassin de 700 m³ et de 25 m de long. Des pompes poussent alors l’eau de façon à former une fine pellicule d’eau et donc de créer cet effet miroir.

Comment fonctionne le mécanisme qui fait la particularité du miroir d’eau ?

L’objectif est d’avoir deux phases : miroir et brumisation. En plus du bassin de 700 m³, il y en a un intermédiaire de 200 m³. Celui-ci est utilisé pour créer la brume. Dans tous les cas, l’eau utilisée est celle de la ville. Un dérailleur et un filtre à sable vont ainsi la recycler, la filtrer et la nettoyer. Bien que l’eau soit déjà traitée, elle va être surtraitée parce qu’on y trouve toutes sortes de choses : des téléphones, des mégots de cigarette, etc. On y ajoute un certain nombre de composants pour qu’on puisse s’y « baigner » car il y a beaucoup d’enfants, des animaux. L’idée est d’avoir une eau propre. On va donc ajouter du chlore comme dans une piscine et des produits, des adoucissants, pour que le calcaire ne blanchisse pas la surface qui est en granit.

Que représente ce lieu, selon vous ?

Pour les Bordelais, c’est un lieu très attractif. Je crois qu’on a tous des photos de nos enfants qui disparaissent dans le brouillard ou qui se baignent sur le miroir. Quand il fait chaud, tout le monde aime se retrouver là. Il y a beaucoup d’animations au niveau national ou international. C’est l’image de Bordeaux.

À lire aussi : Gironde : favoriser le tourisme de proximité avec les escapades locales

Les sportifs de haut niveau doivent faire face à différentes émotions tout au long de leur carrière. La joie, la colère, la déception, l’exaltation, le stress, l’anxiété… Mais comment se manifestent-elles ? Lou Méchiche,18 ans, en sait quelque chose. Cette parasurfeuse malvoyante, championne du monde en équipe et troisième en individuel, les ressent intensément.

« Je passe par des émotions bien fortes. J’ai donc pris une coach mentale. Une autre coach m’a aussi appris à les gérer, à rester concentrée, parce que j’ai tendance à penser à 20 000 trucs en même temps. J’ai aussi beaucoup d’adrénaline quand je suis en compétition. J’ai envie d’aller à l’eau direct, même quand ce n’est pas à mon tour. Je ressens de la colère quand je ne réussis pas une vague. Je m’énerve beaucoup. Ça me vaut quelques bleus sur les jambes à cause de la planche, que je tire hyper fort vers moi », détaille-t-elle. Elle raconte qu’il peut aussi lui arriver de pleurer de tristesse lorsqu’elle n’atteint pas ses objectifs ou de ressentir de l’injustice face à certaines décisions de l’arbitre.

Mais alors, comment gérer ces émotions pour qu’elles ne soient pas un obstacle dans l’accomplissement de leurs attentes ? La jeune athlète fait des exercices de respiration, notamment pour le stress. C’est aussi le cas de Milo Bernard, 17 ans, en internat au Creps de Bordeaux.

Le parathlète est spécialiste du 100 m, 200 m, mais surtout du saut en longueur. Il a été amputé de sa jambe droite, à 9 ans, à la suite d’un accident agricole avec son père. « Les émotions m’animent au quotidien et sont aussi présentes à l’entrainement. Parfois, on a des coups durs. Les émotions sont au plus bas. C’est compliqué mentalement. Puis, on a un déclic, du bonheur rejaillit. En compétition, quand on a le trac ou ce genre d’émotions qui pourraient nous restreindre, finalement cela nous permet de nous dépasser. En fait, on les transforme en moteur à travers la respiration et la visualisation. La peur devient de la détermination puis de la joie si on a réussi à réaliser une belle performance », dit-il avec le sourire.

L’entourage joue également un rôle important, notamment les coachs qui passent beaucoup de temps avec les athlètes. « C’est important qu’ils soient présents dans notre quotidien, pour nous cadrer. Comme ça, ils nous reprennent quand on n’est pas sérieux, pas assez concentrés. Mais aussi nous pour nous préparer à des compétitions énormes », explique le jeune homme. Il peut d’ailleurs compter dans son cercle proche sur Bastien Drobniewski, coordonnateur des Pôles Nationaux Handisport au Creps de Bordeaux, le seul en France qui a une section dédiée aux sportifs de haut niveau porteurs de handicap.

Sur ce site, il est au contact de 28 athlètes répartis dans trois disciplines : le basket fauteuil, le tennis de table et l’athlétisme handisport. Ici, tous les sportifs ont un handicap moteur et/ou sensoriel. Une spécificité avec laquelle il compose pour proposer un accompagnement adapté. « Ils ont une fragilité certaine qui vient de la naissance, de la jeunesse, de l’adolescence. Il faut donc comprendre ce qui est arrivé et comment l’athlète se positionne par rapport à ces difficultés-là. C’est un élément indissociable aujourd’hui pour les accompagner et les coacher au mieux », dit-il.

Le coordinateur a par ailleurs pu constater l’évolution de la place des émotions. « La gestion des émotions chez l’athlète est un sujet de moins en moins tabou. Et dans l’environnement du sport de haut niveau, les émotions sont intenses, parfois contradictoires. Le parcours de nos jeunes n’est jamais linéaire. Il est jonché de déceptions et de réussites. L’enjeu est donc de réussir à passer ces étapes-là. Je pense que, pour les aider, il y a des règles d’or : connaître le parcours et connaître l’identité de chacun d’entre eux, analyse-t-il. Aujourd’hui, je pense que, dans le sport de haut niveau, il y a une recherche de la meilleure performance. On s’est intéressé pendant de nombreuses années au corps. Maintenant, on va davantage dans les émotions, les sentiments. On essaie de faire coïncider performance mentale et physique. »

Quelles histoires se cachent derrière Le château du Prince Noir, à Lormont, le « fil vert », à Floirac, ou encore les fresques de street-art à Bègles ? Pour le savoir, l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole propose des « escapades locales », sous la forme de visites guidées dans différentes villes de la métropole bordelaise, notamment à Bègles, Cenon, Gradignan.

Ces visites ont pour objectif de favoriser le tourisme de proximité. « On n’est pas là uniquement pour les habitants de France et d’ailleurs. On est aussi là pour les habitants d’ici, pour ceux qui ont soif de découverte, qui ont envie de se balader le week-end pour voir le patrimoine naturel et le bâti qui nous entoure », explique Mélanie Tammeveski, responsable éditorial et rédactrice en chef du site Un Air de Bordeaux, piloté par l’office de tourisme.

Ces balades guidées d’une heure se font avec un guide conférencier et essentiellement à pied. « Habituellement, lors des visites, on va d’un monument à un autre. Ici, on va aussi s’arrêter dans un parc pour en savoir un peu plus sur la diversité, découvrir différents points de vue. Il y a un volet paysage important, avec l’architecture, les tiers-lieux, les commerces, les vestiges, en voulant rendre vivant le passé, pour mieux plonger dans l’histoire. On estime que la découverte est possible toute la journée », dit-elle.

Le tarif des escapades locales est de 8 euros par personne avec un tarif préférentiel pour les habitants de la métropole. Ces derniers sont 813 250, répartis sur les 28 communes, soit autant de touristes potentiels.

« Cet été, ne vous laissez pas bêtement piquer votre sang. Donnez-le ! » C’est le slogan de la campagne estivale de l’Établissement Français du Sang (EFS) Nouvelle-Aquitaine. Entretien avec Sandrine Le Goff, responsable du développement du territoire de Gironde au sein de la structure.

AirZen Radio. Vous avez opté pour une pointe d’humour pour cette campagne de cet été ?

Sandrine Le Goff. On est dans un contexte un petit peu particulier et de difficulté. Depuis le début l’année, les stocks et les réserves sont vraiment bas. On voulait donc lancer une campagne un peu humoristique, qui pique comme on dit avec cette accroche, pour rappeler qu’il est important d’aller donner son sang. Mais aussi pour essayer d’interpeller les donneurs et les non-donneurs avec une pointe un peu estivale et qui nous touche tous. C’est le cas de le dire puisqu’on est tous un peu impactés par les piqûres de moustiques (rires).

Qu’en est-il des réserves de sang actuellement ?

La mobilisation des donneurs au cours de ces dernières semaines, notamment à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang qui a lieu le 14 juin, n’a pas permis d’inverser la tendance qui était déjà à la baisse depuis le début de l’année. Puis la période électorale nous a mis aussi en difficulté. Et on sait que, traditionnellement, l’été est une période particulièrement sensible, où les donneurs sont en vacances, donc moins disponibles. Et on doit aussi prévoir de répondre aux besoins pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques.

Pour cela, nous avions pour objectif de remplir nos réserves pour atteindre 105 000 poches de sang d’ici à la mi-juillet. Nous n’y sommes pas puisqu’on compte 93 000 poches au niveau national. Et au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, nous devrions avoir 10 000 poches en réserve. Mais actuellement, nous n’en avons que 8000. D’où cette campagne un petit peu différente sur un ton humoristique pour interpeller les Français et leur demander de se mobiliser massivement, notamment ceux du groupe sanguin O négatif. Il y a un gros besoin pour ce groupe actuellement.

Il s’agit du groupe sanguin universel ?

Effectivement, c’est le groupe sanguin qui est donné en cas d’urgence vitale immédiate. Les donneurs de groupe au rhésus négatif, qui sont dits « donneurs universels », ont des globules rouges pouvant être transfusés à tous les types de patients, quel que soit leur groupe. Ils sont donc réellement indispensables, notamment en cas d’urgence vitale immédiate et qu’on ne connaît pas le groupe sanguin du receveur.

Vous avez dit que, lors de la période estivale, les vacanciers se mobilisent moins. Mais finalement, ne serait-ce pas le meilleur moment pour faire un don ?

Complètement. De toute façon, on a besoin de dons réguliers. Il faut savoir qu’on peut donner son sang tous les 56 jours, jusqu’à quatre fois par an pour une femme et six fois pour un homme. Il y a des collectes tous les jours, partout en France. Nous avons aussi à cœur de proposer des collectes sur les lieux de villégiature des Français. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y a des collectes estivales, pas forcément uniquement à la plage, mais il y en a effectivement à Lacanau ou sur le bassin d’Arcachon. C’est l’occasion d’attirer des donneurs qui n’ont pas le temps d’aller faire un don du sang le reste l’année et qui sont en vacances.

Pouvez-vous rappeler à quoi servent les dons du sang, pour bien comprendre leur nécessité ?

Alors, le don de sang permet majoritairement de traiter des patients atteints de cancer et de maladie rare génétique. On va aussi venir transfuser du sang aux victimes d’hémorragie, d’accident de la route, d’intervention chirurgicale ou lors de certains accouchements, etc. Il y a différents besoins, d’où cette nécessité de 1 000 poches chaque jour en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades.

Et à l’échelle nationale, c’est 10 000 dons nécessaires par jour. La Nouvelle-Aquitaine représente donc 10% des besoins…

Exactement ! J’en profite également pour parler du don de plasma, qui se fait sur rendez-vous dans des Maisons du don. On a de plus en plus besoin de ce don, dont n’est pas autosuffisant. Il faut savoir qu’on importe, majoritairement des États-Unis, 65% des produits issus du plasma. Là-bas, ils pratiquent des politiques de prélèvement générique, donc très éloignées de notre éthique française. Ce don permet de soigner des personnes atteintes de maladies rares, auto-immunes. Certaines personnes ont besoin de 580 dons de plasma par an pour pouvoir marcher. C’est énorme.

La recherche a permis d’identifier qu’on pouvait soigner de plus en plus de malades avec des produits dérivés du plasma. On sait donc que la demande est en pleine expansion. Et le plasma permet vraiment d’améliorer le quotidien de certains patients, car les maladies auto-immunes sont malheureusement en plein développement.

L’allergie est un enjeu de santé public. Cela a d’ailleurs pu être rappelé lors de la Semaine mondiale de l’allergie. Lors de cet événement organisé par le Syndicat français des allergologues (Syfal) et l’Organisation mondiale de l’allergie, un chiffre a fait grand bruit : en 20 ans, les allergies alimentaires ont augmenté de 300% en France. On fait le bilan avec le médecin-allergologue Séverine Fernandez, présidente du Syfal.

AirZen Radio. Comment expliquez-vous cette augmentation de 300 % des allergies alimentaires en 20 ans ?

Séverine Fernandez. Ce n’est pas une étude qui a été menée. En France, il y a le réseau Allergo-Vigilance, qui est un réseau d’allergologues. Dès que nous avons, dans notre cabinet ou en consultation à l’hôpital ou autre, des cas d’allergies alimentaires, on les recense et on fait remonter les cas. On fait remonter toutes les incidences d’allergies alimentaires, que ce soit à l’école ou en dehors, à ce réseau de surveillance. Il y a une vingtaine d’années, celui-ci avait calculé que la prévalence des allergies alimentaires chez l’enfant était entre 2% et 4% en France.

Il a réévalué ce chiffre il y a quelques années, autour de 2020. Ce pourcentage était alors entre 6 et 8%. Les incidences d’allergies alimentaires ont donc été multipliées par deux. Et augmenté de 300 %. C’est en fait peu, quand on regarde les pourcentages. Mais il faut avoir en tête qu’il y a à peu près 14 000 000 d’enfants en France. Cela représente donc tout de même 1 000 000 d’enfants concernés par ces allergies.

Derrière cette augmentation, notre mode d’alimentation est certainement mise en cause…

C’est multifactoriel. Les allergies, de base, augmentent. On sait, que l’Organisation mondiale de la Santé a annoncé qu’en 2050, 50% de la population serait allergique. Ce chiffre correspond à la fois aux allergies respiratoires et alimentaires. Concernant cette dernière, si on en avait la cause, on pourrait trouver facilement des remèdes. Mais elle est aussi plurifactorielle.

On parle de problématiques au niveau du microbiote, liées à l’alimentation ultratransformée, l’industrialisation. Il y a également un appauvrissement qui existe et qui se met en place au niveau du microbiote. Mais aussi des facteurs environnementaux : on ne mange pas les mêmes choses aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Il y a aussi le terrain, qu’on appelle l’atopie. On sait que la dermatite atopique a augmenté. Ce terrain favorise les allergies en général et son allergie augmente aussi l’incidence au niveau des allergies alimentaires.

Y a-t-il des aliments qui rendent plus allergiques chez les enfants et/ou les adultes ?

Les enfants sont principalement concernés par les allergies alimentaires. Le point positif, c’est qu’il y en a beaucoup qui guérissent. Les diagnostics se font à la découverte alimentaire qui va permettre l’apparition de ces allergies. Quand ils consomment pour la première fois du lait, des œufs, c’est à ce moment-là qu’il peut y avoir l’apparition des signes d’allergie. Les principaux aliments sont les œufs, le lait et l’arachide.

On constate actuellement, pour revenir aux adultes, qu’il y a de plus en plus de phénomènes d’allergies croisées pollens-aliments. Ce sont les panallergènes. Ils sont aussi responsables de réactions allergiques alimentaires. Dans ces cas-là, qui touchent essentiellement les adultes, ce sont des allergies respiratoires qui sont confondues par le système immunitaire quand ils mangent un aliment car il y a des protéines communes.

Comment cela peut-il être possible ?

Pour comprendre, il faut rappeler ce que c’est vraiment une allergie. C’est le système immunitaire qui capter des protéines pour les analyser et regarder si c’est un ennemi ou un ami et qui va avoir cette protéine. Et dans l’allergie, il va se tromper, il va se dire, c’est un agresseur, il faut que je lutte. Il va appeler en renfort ses camarades, un peu petits soldats, pour leur dire qu’il faut lutter contre cet « agresseur ». Alors que c’est finalement une simple protéine de l’environnement.

Il y a des protéines qui sont communes entre les pollens et certains aliments. Il y a un syndrome très connu qui fait que quand on mange notamment de la pomme, des sensations de picotement vont apparaître dans la bouche. La lèvre peut même enfler. Cela s’appelle le syndrome pomme-bouleau. C’est le bouleau qui entraîne cette allergie. Dans le sud, il y a le cyprès-pêche. L’allergie au cyprès peut donc donner des allergies à la pêche. Il y a beaucoup d’autres allergies croisées de ce type. Cest ce qu’on retrouve principalement chez l’adulte.

Est-ce qu’il y a de nouvelles allergies qui vous interpellent ?

Lors de la Semaine mondiale de l’allergie, la docteure Catherine Piquet a fait un bilan sur les allergies qu’on appelle émergentes. Le réseau Allergo-Vigilance a recensé des cas d’allergies alimentaires de plus en plus courantes. Ce qui nous alerte, actuellement, sont les légumineux, comme le pois, ou le lait de chèvre, qui ne sont pas des allergènes à déclaration obligatoire. Ils ne sont pas reconnus, mais de plus en plus de cas d’allergie apparaissent.

Est-il possible de prévenir une allergie alimentaire ?

Avant, on avait tendance à dire qu’on ne devait pas introduire l’œuf chez l’enfant lors de la diversification, d’éviter les fruits à coque. Il y avait cette idée que plus on allait lui donner ces aliments le plus tard possible, plus on allait éviter de créer une allergie. On s’est rendu compte que pas du tout. Les cas d’allergies ont quand même augmenté. Des études montrent qu’introduire tôt permet d’adapter, de créer une tolérance. Mieux vaut donc privilégier l’introduction précoce de ces aliments.

Il y a aussi des recommandations sur le lait maternel. Une femme qui a envie d’allaiter son enfant, va éviter de lui donner des laits artificiels. Puis le jour où elle voudra arrêter, l’enfant basculera sur des laits artificiels. Il faut éviter un peu les mélanges. Côté prévention, on sait qu’il faut un peu adapter l’alimentation et éviter tout ce qui est ultratransformé et va détruire ou limiter le microbiote.

Et une fois l’allergie alimentaire déclenchée, que peut-on faire ?

La première chose, c’est consulter un allergologue pour faire un point. Car comme on peut être allergique à différents types de protéines, il va y avoir des critères de sévérité en fonction de la protéine à laquelle on est allergique. La démarche va donc être différente selon les résultats.

On va surtout pouvoir mettre en place, dès que possible, une induction de tolérance orale, qui est une immunothérapie. Cette technique est similaire à la désensibilisation au pollen. On va ainsi prendre un petit peu de l’aliment qu’on va redonner en quantité très faible pour réhabituer le corps. Ces choses se mettent en place sous surveillance, en milieu hospitalier dans la majorité des cas. Cela permet, finalement, une guérison plus rapide ou de protéger l’enfant et l’adulte en cas d’allergie sévère.

Bertand Delhom est un Breton de 61 ans, originaire de Plabennec, dans le Finistère. Passionné de voile, il en pratique depuis ses 10 ans. Cet amour pour ce sport et le large a fait de lui le premier Français atteint de la maladie de Parkinson – maladie neurodégénérative – à avoir bouclé un tour du monde à la voile, de huit mois, en équipage. C’était en avril dernier avec l’équipage du Neptune, lors de l’Ocean Globe Race. Pour AirZen Radio, il est revenu sur le moment de la découverte de sa maladie, en 2021, et sur ce défi qu’il s’est lancé.

AirZen Radio. Comment s’est déroulé l’annonce de la maladie de Parkinson ?

Bertrand Delhom. J’ai eu un parcours de santé assez chargé et j’avais des signes avant-coureurs. Mais je n’y prêtais guère attention, car ces signes sont associés aux autres maladies que j’avais déjà. De la fatigue intense, avoir mal un peu partout, aux articulations… Puis, un jour, je devais aller à Rennes pour une opération similaire à celle que l’on fait aux parkinsoniens : une neurostimulation profonde pour un torticolis spasmodique. J’ai passé tous les tests à Rennes et ils m’ont ordonné un DAT-scan. À l’issue de cet examen, ils m’ont annoncé que j’étais atteint de la maladie de Parkinson. C’était le 2 mai 2021.

C’est donc à la suite de ce diagnostic que vous avez eu envie de faire quelque chose d’extraordinaire ?

Oui, dès l’annonce du verdict. Ça fait très procès (rires), mais c’est limite ça. Ça a été uppercut pour moi. J’étais vraiment terrassé, pendant facilement 2-3 mois. Et à un moment, je me suis dit qu’il fallait se relever, ne pas rester dans mon coin. Ayant déjà fait par le passé des tentatives de suicide, je ne voulais pas du tout emprunter ce chemin. Et oui, effectivement, je me suis demandé ce que je pouvais faire avec la maladie. Aussi, ma grand-mère était atteinte de Parkinson. J’ai le souvenir donc de ma grand-mère qui était une personne très joviale, très alerte. Et de voir que cette maladie a créé chez elle une descente aux enfers, c’était dur. Ça a donc réveillé en moi l’amour que j’ai de la mer et de la voile.

Quelles démarches avez-vous entreprises ?

J’avais projeté, il y a quelque temps, de faire un tour du monde avec Eric Tabarly. Je lui avais posé la question en 1985, et il m’avait répondu que l’équipage était complet. En 2021, j’ai reposé la même question, quand j’ai eu écho de cette course qui se créait, l’Ocean Globe Race.

Cette course a été créée pour les 50 ans de la Whitbread. La Whitbread était la première course autour du monde en équipage. D’abord, j’ai démarché tous les bateaux français qui étaient pré-inscrits. J’ai eu quatre réponses, dont deux positives. J’ai ensuite choisi le Neptune parce que le skipper a été confronté à la maladie de Parkinson avec ses proches et sa famille aussi.

Finalement, ce défi que vous vous êtes lancé, était pour vous ou aviez-vous d’abord envie de sensibiliser à la maladie de Parkinson ?

Simplement, pour moi déjà, c’est un moyen de ralentir la progression de la maladie. Tous les scientifiques sont d’accord sur le fait que pratiquer une activité physique ralentit l’avancée de la maladie. Enfin, que ce soit Parkinson ou d’autres maladies, l’activité physique est considérée comme une alliée très positive. Donc déjà, pour moi, je cherchais à réaliser un défi sportif.

Ce que je cherchais, aussi, c’était de parler de la maladie, évidemment. Je ne sais pas comment vous percevez ça, mais on s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de personnes jeunes atteintes. Il y a beaucoup de patients jeunes, même très jeunes. La moyenne d’âge est en constante diminution. Aujourd’hui, elle est de 57 ans.

Est-ce que durant ce tour du monde, vous aviez pour projet de faire de la sensibilisation lors des étapes ?

L’idéal aurait été d’avoir des contacts avec des malades locaux. C’est-à-dire de savoir comment ils étaient traités, entre guillemets. Savoir comment ils sont intégrés dans leur pays, leurs soins… Avant le départ, j’avais contacté beaucoup d’associations locales dans les pays étapes. Malheureusement, il n’y a pas eu de répondant de ce côté-là. Ça a été un loupé pour moi. Je pense que c’est bien de pouvoir échanger entre personnes atteintes de cette maladie. Nous, notre devise à bord, c’était « Qui ose vivra ! » Ça veut bien résumer les choses de dire simplement aux porteurs de Parkinson qu’il faut y aller. Il ne faut pas se renfermer sur soi-même.

Aussi, si je pouvais passer un message à tous ces décideurs à l’embauche : n’ayez pas peur. Allez-y, franchissez le pas et vous verrez que vous serez gagnants.

Lorsque que les beaux jours arrivent, avec les températures élevées, l’envie de profiter des joies de la baignade se fait vite ressentir. Mais cette activité récréative peut vite tourner au danger si on ne prend pas des mesures de précaution afin d’éviter la noyade. Selon Santé publique France, entre le 1ᵉʳ juin et 20 août 2023, 253 noyades ont été suivies d’un décès.

Alors, pour faire de la prévention, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs (FFMNS) a réalisé un guide contenant cinq bonnes pratiques de sécurité avant de se baigner. Axel Lamotte est le responsable de la communication de la Fédération. Il nous les partage.

Ces bonnes pratiques s’appliquent à la mer, à l’océan, près d’un lac ou d’une rivière, et à la piscine. Dans cette dernière situation, Axel Lamotte rappelle qu’il faut prêter attention aux piscines de camping, qui ne sont pas toujours surveillées. Dans ce cas de figure, le risque de noyade est accru.

Aussi, dans ce guide pratique pour une baignade en sécurité, la Fédération française des maitres-nageurs sauveteurs décortique le littoral français. Elle y indique ainsi les risques spécifiques, comme les baïnes sur le littoral aquitain. « Ce sont des poches d’eau qui se forment le long du littoral, parallèlement à la mer. Elles se remplissent avec la marée montante et se vident avec la marée descendante, explique-t-il. C’est à ce moment-là qu’il peut y avoir des courants de harassement extrêmement puissants, en fonction de la taille de la baïne, de sa profondeur et du coefficient de marée. Les gens essayent de lutter. Il ne faut pas paniquer et se laisser emporter au large. Dès qu’on sent le courant moins fort, on rejoint plateau et on récupère pied. »

En cas de danger, Axel Lamotte martèle qu’il ne faut surtout pas s’engager à aller secourir une personne si on ne maitrise pas bien la nage, bien que parfois cela ne suffise pas. Il faut, si possible, prévenir les MNS.

Réussites, défaites, entrainements, compétitions… Le parcours d’un sportif est jalonné de moments qui vont le faire ressentir différentes émotions, comme la joie, la colère, le stress, la déception, l’anxiété… Alors, comment les gérer afin qu’ils ne soient pas un obstacle dans l’accomplissement de leur performance. L’une des solutions peut se trouver dans la sophrologie.

À Bordeaux, dans le quartier de la Bastide, Céline André, sophrologue, accompagne des sportifs amateurs et de niveau national. « Pourtant, au début, ceux qui viennent me voir ne savent pas comment la sophrologie peut les aider. Dans le sport, cette discipline a été développée en 1967 par le docteur Raymond Abrezol. Il a alors adapté la sophrologie pour les sportifs de haut niveau d’une équipe de ski alpin. C’est donc quelque chose qui est assez récent et qui s’est fait connaître, notamment, à travers des sportifs. Le premier à en avoir parlé, c’est Yannick Noah », explique-t-elle.

Lors d’un temps d’échange, la sophrologue va s’intéresser à la problématique du sportif et expliquer en quoi cette méthode va pouvoir l’aider. Elle raconte qu’ils viennent souvent la voir avec le stress, la peur de ne plus performer quand ils changent de niveau, de ne plus y arriver. Elle reçoit des sportifs de différentes disciplines individuelles et collectives : le karaté, le foot, le basket, le twirling bâton. « Je m’adapte. Je leur prodigue des conseils sur comment se mettre en condition avant et pendant la compétition grâce à des techniques de respiration associées à des mots, des pensées. Il y a aussi de la visualisation. C’est de la préparation mentale. C’est aussi utile en amont pour décomposer un geste précis qu’on ne maitrise pas et le reproduire en conditions réelles. Puis, il y a les gestes « signal » pour réenclencher un aspect de bien-être, de concentration, de confiance. »

Ces quelques outils que partage Céline André sont à mettre en place dans une routine, afin que leurs effets soient bénéfiques. Pour cela, il est aussi important que les sportifs accueillent et ressentent leurs émotions. En bref, qu’ils soient à l’écoute de leur corps et de leur esprit.

Mais quand celui-ci peut faire défaut comme en cas « d’enchainement d’échecs. Je constate que parmi les personnes que j’accompagne, il y a un processus de peur de l’échec. L’objectif est de réussir à leur donner des outils pour sortir de cette boucle négative et les remettre dans le jeu, dans la concentration, la motivation. De les encourager à être dans l’instant présent et ainsi relancer leurs capacités. »

On le sait : le jeu est un moyen pour sociabiliser. De plateau, d’adresse, de hasard, de réflexion… En solo ou à plusieurs, il en existe sous différentes formes, et ce, depuis de nombreuses années. D’ailleurs, d’après des fouilles archéologiques, le jeu le plus ancien retrouvé date d’il y a 5 000 ans. Il s’agirait du Senet, un jeu de plateau apparu dans l’Égypte antique.

Justement, dans l’Antiquité, comment et de quelle façon la population jouait-elle ? L’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) regorge de sources et découverte datant de cette époque, allant de 3 500 avant J-C à 476.

Tristan Tocqueville y est documentaliste. Lors d’un événement organisé par la structure, il a proposé un atelier d’initiation aux jeux gallo-romains. « On va avoir, par exemple, des jeux de stratégie un peu complexes, avec les latroncules, l’ancêtre du jeu de dames et des échecs. La marelle, aussi appelée jeu de moulin, un jeu grec, le pente grammai et l’ancêtre du tangram, le loculus d’Archimède, un puzzle développé par le scientifique. La particularité est qu’il y a au moins 536 solutions, mais toutes n’ont pas été résolues. Ce sont des mathématiciens qui se sont penchés dessus et en ont déduit cela », explique-t-il.

À force d’expérimentation et de diverses sources, les règles des jeux ont pu être reconstitués. Le spécialiste concède qu’il est encore parfois difficile de bien les connaître et qu’il est facile d’interpréter avec notre regard contemporain.

Quant à savoir l’usage des jeux à cette époque, « c’était principalement du divertissement ». Mais ils avaient aussi été développés pour le côté éducatif. D’autres étaient en lien étroit avec les stratégies militaires. « Il y avait des jeux d’argent avec des dés. Officiellement, c’était interdit. Mais le premier à y jouer, c’était l’empereur. Sinon, c’était une pratique collective plutôt en extérieur, dans un bain ou aux toilettes. Mais aussi, en attendant un spectacle de gladiateurs. Les enfants également vont s’exercer avec les jeux. Ils jouent avec des osselets ou des jeux de noix », illustre Tristan. Ce dernier souligne qu’il y a des soupçons sur le fait que le jeu soit aussi utilisé lors de rituels religieux et des oracles. Ce qui est sûr, c’est que beaucoup ont été créés et certains ont perduré.

Au fur et mesure des fouilles, les chercheurs ont pu constater que les jeux étaient utilisés par les hommes. Et les femmes dans tout cela ? « C’est une question qu’on se pose beaucoup. On est dans l’archéologie de genre. On en saura plus à force de fouilles et d’expérimentations. Mais c’est difficile d’y répondre. Comment trouver la trace de ça dans les textes romains ? Ceux qui nous sont parvenus sont des copies réalisées à l’époque médiévale. Ces mêmes textes ont été recopiés à la Renaissance. Donc dans quelles mesures ça a été déformé ou pas, au profit des cultures de ces périodes-là qui visent à rabaisser les femmes plutôt que les hommes. On a encore de belles années de travail pour élucider ça » (rires).

Plus généralement, sur la question de la place du jeu dans les différentes classes sociales à cette époque se pose.

Le festival Décroissance rempile pour une seconde édition les 26, 27 et 28 juillet, dans la commune de Saint-Maixent-l’École, dans les Deux-Sèvres. À son origine, une poignée de citoyens qui avait envie, à sa manière, d’agir pour l’environnement. « On a créé cet événement pour diminuer l’empreinte carbone sur la planète. On voulait rassembler des gens qui expérimentent ce mode de vie décroissant et ceux qui veulent le découvrir », explique Christian Senelier, président de l’association.

Durant ces trois jours sont organisés des concerts, des représentations théâtrales, du chant, de la danse, des ateliers (fabriquer des sacs avec des vieux t-shirts, découverte des low tech, fresque du sexisme…). Mais aussi des débats tels que : femmes et santé, les dessous d’une inégalité systémiques. Ou encore : l’agroécologie peut-elle nourrir le monde ? Cet événement est aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des philosophes, des économistes, des scientifiques, des activistes de la décroissance, comme Timothée Parrique ou encore Agnès Sinaï. Toute la programmation s’articule autour de cinq thématiques « Faire avec les mains. (Re)sentir avec ses cinq sens et ses émotions. S’arrêter et explorer un autre rapport au temps. Penser par-delà nos certitudes. Jouer à tout âge. » Par ailleurs, un espace dédié à la sieste a été créé cette année.

En lançant le festival Décroissance, Christian Senelier et ses comparses ont pu constater à quel point le propos de l’événement, la « décroissance », pouvait faire peur. « En fait, c’est la réduction des matières premières et de la consommation de l’énergie. Des gens, comme des personnalités politiques, nous traitent d’Amish. Mais on aime bien, dit-il en riant. Pour eux, c’est comme revenir en arrière, être à la bougie, au chômage. Mais ce n’est pas ça. Il y a un jeune patron d’un village à côté qui récupère l’électroménager en mauvais état pour le remettre en service, puis en vente à des prix concurrentiels. Ça, c’est un acte décroissant. Et il emploie 47 personnes. »

En tous les cas, le sujet intéresse. Lors de la première édition, les organisateurs ont ainsi dénombré 7 000 festivaliers. Soit autant que le nombre d’habitants de la commune d’accueil. Un vif succès, donc, que le président du festival Décroissance peine à expliquer. « Il y a eu des jeunes qui veulent s’approprier un nouveau mode de vie. Même si certains l’ont découvert à travers la précarité. De façon générale, les gens souhaitent vivre plus lentement, donner un sens à leur vie », analyse Christian Senelier. Pour donner l’exemple, le festival fabrique ses propres toilettes sèches, son mobilier et la signalétique. « On n’utilise pas de plastique. Il n’y a pas de déchets. Pour cela, on invite les festivaliers à venir avec leurs couverts, leur gourde, car l’eau est gratuite. Au niveau de la restauration, on utilise de la vaisselle en dur, on mange bio et tout est fait maison. Puis, chacun fait sa vaisselle. »

Pratique.

Le prix d’entrée est libre et conscient. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réaliser les rêves des patients. C’est la mission de l’association Ambulance des Rêves, cofondée en 2019 par Clara Brachet. Ayant travaillé pendant quelques années dans une association qui réalise les rêves d’enfants gravement malades, elle a souhaité adapter cette initiative aux adultes. Elle avait en effet réalisé qu’il n’existait aucune structure qui s’occupait des rêves des adultes.

« Ça me tenait particulièrement à cœur. Et, en 2019, j’ai découvert l’association Ambulanz Wonsch, qui met à disposition des ambulances pour réaliser le rêve des adultes aux Pays-Bas. J’ai contacté son fondateur, qui m’a dit qu’un autre Français, Maxime Bolou, l’avait joint. Il nous a donc mis en relation. Ça a été un coup de cœur amical. Je viens de l’univers associatif, j’étais responsable de levée de fonds. Lui vient du monde médical, puisqu’il est soignant. On a rejoint nos deux univers et on a créé Ambulance des Rêves, en 2019. » Puis, en 2021, Daniel Ong les a rejoints à la tête de la structure.

Ambulance des Rêves est destinée aux personnes qui souffrent d’une maladie incurable, en phase avancée ou terminale, et qui ne sont pas mobiles. « On met à disposition l’ambulance et le personnel médical afin de sortir les rêveurs. Parce qu’on ne parle pas de patients, de leur chambre d’hôpital. On a des partenariats avec des groupes hospitaliers : Diaconesses Croix Saint-Simon, la maison médicale Jeanne Garnier, Jean Jaurès. On commence avec les unités de soins palliatifs. À terme, on voudrait s’ouvrir à d’autres services et potentiellement aux hospitalisations à domicile », explique-t-elle.

Assister au mariage d’un proche, voir la mer, aller au musée du Louvre, se retrouver en famille, revoir le village de son enfance… La vingtaine de bénévoles s’évertuent à réaliser les dernières volontés des “rêveurs”. Finalement, « leur souhait le plus cher, c’est de voir leur proche en dehors de l’univers médical. Donc leurs rêves sont très simples. Il y a eu, par exemple, un ancien triathlète qui rêvait de retourner une dernière fois dans l’eau pour retrouver des sensations. On a donc eu accès à une piscine parisienne ».

Afin d’évaluer la faisabilité du rêve, la cofondatrice d’Ambulance des Rêves précise que toute l’équipe travaille main dans la main avec le corps médical. Le médecin référent de l’association prend ainsi contact avec le médecin de la personne concernée. « On n’est pas là pour fatiguer le rêveur ».

Pour se déployer, Ambulance des Rêves a besoin d’aide à différents niveaux. « On a besoin d’argent. On est déjà soutenu par des partenaires privés, mais si des particuliers veulent nous aider, c’est possible. On recherche aussi des partenaires hospitaliers à Paris et en région parisienne, même si on souhaite se développer sur le territoire, des bénévoles et des personnes pour les réseaux sociaux ».

Savoir de quelles façons les technologies numériques peuvent apporter des solutions à la filière viticole. C’est ce pourquoi DigiLab a été créé en 2018 et est réellement actif depuis 2020. Entretien avec Nathalie Toulon, responsable de la structure.

AirZen Radio. Quelles sont les fonctions du DigiLab ?

Nathalie Toulon. DigiLab est une structure développée dans le cadre de Bordeaux Sciences Agro, une école d’ingénieur agronome. On a des activités de recherche, de transfert. On s’intéresse notamment au numérique pour l’agriculture et aux nouvelles technologies de manière large. DigiLab est donc une structure qui a pour objectif de tester, évaluer, expérimenter les technologies numériques et robotiques. Et de pouvoir également les montrer pour sensibiliser les professionnels du monde viticole.

On se sert également de tout ça pour alimenter nos formations et nos supports pédagogiques, éventuellement à la recherche aussi. DigiLab est vraiment une plateforme mutualisée.

Quelles sont les problématiques « majeures » auxquelles les technologies numériques peuvent répondre ?

Aujourd’hui, il y a des préoccupations majeures, comme réduire l’impact environnemental. De moins en moins de produits sont autorisés pour protéger les vignobles. Évidemment, toutes les solutions alternatives ou les qui vont permettre d’aller vers une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires vont intéresser des viticulteurs. Ils vont chercher, par exemple, des outils pour permettre un désherbage mécanique plutôt que chimique. Ou alors, ils vont avoir besoin de capteurs, d’instruments ou d’éléments de mesure, qui vont permettre de savoir comment optimiser les traitements, mieux les appliquer.

L’autre contrainte, c’est l’adaptation au changement climatique et toutes les solutions qui vont permettre d’y répondre. Que ce soit une meilleure connaissance de certains aléas ou une meilleure action. Des solutions pour pouvoir protéger au bon moment vont directement intéresser les viticulteurs.

Une autre priorité est au niveau de la capacité à trouver certains types de personnel, comme les tractoristes. Et ainsi trouver des alternatives pour répondre parfois aux problématiques de main d’œuvre, ou libérer le viticulteur sur des tâches qui peuvent être pénibles, chronophages, etc. La robotique peut apporter un certain nombre de solutions alternatives. Tout n’est pas robotisable, mais cela peut être adapté à un certain nombre de situations. On est toujours dans le domaine du moyen, du support de l’homme et au viticulteur.

D’après vous, comment les viticulteurs appréhendent ces innovations dans leur secteur ?

Les viticulteurs y voient un intérêt. Après, il faut qu’ils y voient un retour sur investissement. Ça veut dire qu’il faut qu’ils aient suffisamment d’informations pour accepter de prendre ces nouvelles solutions sur leur exploitation, d’essayer, pour voir si ça leur convient financièrement ou en matière d’organisation du travail, de confort. Car, évidemment, ces solutions ne sont pas gratuites. Elle doivent en valoir le coup.

Justement, DigiLab organise le salon Vi-TIC, tous les deux ans. Cet événement permet de se rendre compte de l’actualité des innovations dans le secteur viticole. Pourquoi ce rendez-vous est nécessaire ?

Parce que ce n’est pas forcément évident d’avoir de l’information sur ces technologies qui sont assez nouvelles. Et de savoir qui sont les acteurs, les types de solutions qui existent. Par rapport à d’autres secteurs agricoles, la viticulture est peut-être pas le plus avancé en termes de diffusion des technologies numériques et robotiques. Ce salon concentre, en un après-midi, différents acteurs qui proposent diveres solutions. Que ce soit des outils de gestion, des capteurs qui peuvent être associés à des outils d’aide à la décision, dont certains sont basés sur l’intelligence artificielle, des acteurs de la robotique, etc. C’est en développement.

Il y a aussi des acteurs qui proposent des solutions au Chai avec des capteurs qui, par exemple, vont suivre les procédés de production du vin, les étapes de vinification, de fermentation. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne faut pas voir l’agriculture et la viticulture comme des choses figées, qui ne reposent sur des siècles de savoir-faire. Il y a aussi de l’innovation au quotidien.

—> Pour aller plus loin : Vignes : quand la technologie se met au service de l’environnement

Ouvert en février dernier, Ostreapolis est un centre d’interprétation dédié à l’huître et à l’ostréiculture, situé au Tour-du-Parc, dans le Golfe du Morbihan, en Bretagne. Cette idée, née dans les années 80, a pu se finaliser lorsque l’intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes agglomération a vu le jour en 2017. Entretien avec Lisa-Marie Bigot-Frieden, médiatrice culturelle d’Ostreapolis.

AirZen Radio. Pourquoi avoir appelé ce lieu Ostreapolis ?

Lisa-Marie Bigot-Frieden. C’est la jonction de deux termes : ostrea qui, en latin, signifie l’huître, et polis qui, en grec ancien, signifie la ville. Si on traduit, ça donne donc la ville de l’huître. On l’a donc appelé comme ça, non pas pour avoir juste un nom scientifique, mais pour faire une vraie référence au territoire sur lequel on se trouve. La commune du Tour-du-Parc a accueilli les premiers ostréiculteurs, quand ils se sont installés dans le Golfe du Morbihan. C’est aussi dans cette commune qu’on va trouver le plus grand nombre d’ostréiculteurs dans le Golfe du Morbihan. Ils sont en effet à peu près 37. C’est clairement la ville de l’huître.

Qu’est-ce qu’on peut y découvrir ?

On suit une triple dynamique qui consister à favoriser la découverte, la recherche et la gastronomie. Pour la découverte, nous avons nos deux expositions. L’une des expositions est permanente et s’organise autour donc de l’ostréiculture et du métier, de la découverte du Golfe, de ce qu’on peut faire des coquilles après consommation. L’autre est actuellement sur les océans et leur préservation.

Dans la partie gastronomie, nous organiserons des ateliers cuisine notamment. Nous avons ici tout ce qui est pédagogique, scolaire, ateliers avec les enfants. Enfin, la partie recherche contient ce qui va être lié aux conférences, aux débats et aux recherches. Le reste de notre structure se veut complètement interactif. L’objectif est vraiment que le visiteur ait une expérience du territoire et de notre thématique. C’est donc immersif. Tout est à toucher, à écouter, à regarder. C’est aussi adapté aux enfants

Pourquoi l’huître est devenue emblématique dans le Morbihan ?

Parce que c’est le berceau d’une espèce d’huîtres, l’huître plate, à la différence de l’huître creuse. Et chez nous, il y a un patrimoine véritablement morbihannais. Puis, toutes les conditions, ici dans le Golfe du Morbihan, sont réunies pour l’élevage de cette huître. L’écosystème est extrêmement riche, avec pas mal d’espèces qui vont fournir des nutriments. Un environnement pour que les huîtres puissent se cacher, vivre. La température de l’eau, aussi, favorise la vie des huîtres puisqu’elle ne doit pas dépasser les 18 degrés. Donc chez nous, c’est parfait. Le territoire est propice à l’élevage de l’huître. D’où le fait qu’il y a beaucoup d’ostréiculteurs depuis le XIXᵉ siècle.

Quelles sont les vertus de l’huître ?

Elle serait aphrodisiaque. Pour vous donner un exemple, Louis XIV en aurait mangé une bonne centaine avant sa nuit de noces. Alors, il n’y a aucune preuve, ça reste de la légende. Et Casanova, lui, en aurait mangé une bonne douzaine tous les matins au petit déjeuner. Il est même à l’origine d’une manière de les consommer, qui s’appelle le baiser de l’huître (rires). Quant à la chair, elle est très, très, très chargée en zinc, en phosphore, en fer, en calcium et protéines. Il y a des vitamines également. Et la coquille est également très riche en calcium, ce qui fait qu’elle peut être utilisée pour des compléments alimentaires. Elle est aussi pauvre en cholestérol et en calories, sauf si on la consomme avec du beurre et du vin.

Ostreapolis est un lieu éco-conçu. De quelles façons ?

Le lieu a complètement été éco-conçu par l’atelier Philippe Madec. Cet architecte ne fait que des bâtiments respectueux de la nature, pour favoriser le lien homme nature. Il n’y a pas de chauffage électrique. C’est vraiment le chauffage à bois qui va diffuser de l’eau chaude. Aussi, le sol, par exemple, est en caoutchouc. Il n’y a pas de climatisation, donc on ne rejette pas de CO2. L’évacuation de l’air se fait grâce à de grandes cheminées naturelles qui recyclent l’air naturellement. Quant à l’électricité, il y a des puits de lumière. C’est donc la lumière du soleil qui rentre à l’intérieur Ostreapolis.

Tout est en bois, pratiquement, que ce soit sur le bardage, les façades, l’isolation, la charpente,. C’est donc peu énergivore. En matière de consommation d’eau, pour la fabrication, c’est minime par rapport à d’autres matériaux. À l’extérieur, il y a du béton coquillier pour pénétrer à Ostreapolis, un clin d’œil à la coquille. C’est aussi une technique écologique dans sa conception et dans son usage, puisque l’eau perle à l’intérieur. Et il n’y a pas d’imperméabilisation, comme avec un revêtement en bitume traditionnel.

Pratique.

Juillet et août : 7 jours sur 7, 10h à 18h en continu.

Avril à juin et septembre à mi-novembre : du mercredi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Mi-novembre à fin mars : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Tarif 10 € / gratuit – de 10 ans

Afin de passer en été « sans risque », Assurance Prévention, l’association des assureurs français, a lancé la campagne de sensibilisation Mon été (presque) parfait. Si l’an dernier, elle était destinée aux enfants, cette année ce sont les adolescents de 13-14 ans qu’elle concerne. « Le docteur psychiatre de notre conseil scientifique nous a rappelé que l’adolescence est un moment d’émancipation, où on peut être tenté de prendre un certain nombre de risques. L’idée n’est pas de faire peur. C’est plutôt d’équiper avec les bons conseils toutes les personnes qui lisent notre documentation, qui participent à notre journée Prev Attitude. Ça leur assure ainsi une bonne protection de base avant les événements de l’été, qui doivent rester festifs », précise Alain-Marc Chesnier, président de la Commission des Accidents de la Vie Courante d’Assurance Prévention.

La prévention s’articule autour de cinq grandes thématiques : les noyades, les brûlures, les piqûres d’insectes, les intoxications alimentaires et les chutes. « En matière de précaution, il faut rester simple. L’idée n’est pas d’avoir des catalogues de conseils auxquels sont exposés les adolescents, les jeunes de moins de 25 ans. On parle de choses que les personnes connaissent souvent en partie. L’intérêt est de leur rappeler, à l’occasion de l’arrivée des beaux jours, de se protéger contre les dangers », dit-il. Voici ses conseils.

“Pour se prémunir contre la noyade, il faut rester en groupe quand on va nager. Il faut, bien sûr, faire attention au courant, se renseigner sur les zones de baignade. Quand on est en piscine, il faut vérifier la profondeur de l’eau. Quand on est en bateau, il faut penser aux gilets de sauvetage. Il faut avoir des lunettes de soleil, un chapeau, ce qu’il faut pour s’hydrater. Il vaut mieux également éviter les heures de grande chaleur et penser à la crème solaire.”

“Typiquement l’été, c’est la saison des barbecues. Il faut donc utiliser des gants, des ustensiles adaptés. Ne pas utiliser de liquide inflammable pour démarrer le feu ou raviver les flammes. Il faut aussi penser à positionner son barbecue où il n’y a pas de risque d’incendie, ou qu’il se renverse.”

“Et puis, il y a les risques de piqûres auxquels sont exposés les jeunes qui vont camper dans la nature ou qui font des balades. On conseille alors de porter des vêtements longs et des chaussures fermées. Il faut aussi savoir que les parfums qui sont trop sucrés peuvent attirer les insectes qui les confondent avec de la nourriture. S’équiper d’un kit anti-tiques est également utile.”

“Tout ce qui est autour du skateboard et de la trottinette freestyle est vraiment très prisé par les ados. Il vaut mieux porter des chaussures fermées, voire des chaussures montantes, des protège-genoux et un casque pour éviter un traumatisme crânien.”

“Enfin, pour les jeunes qui font du graff, il y a un risque d’inhalation de gaz. Il faut donc se protéger contre ça en portant un masque et des gants pour éviter de se salir.”

En plus de ces comportements à adopter, le président de la Commission des Accidents de la Vie Courante d’Assurance Prévention précise qu’il faut garder en tête les numéros d’appel d’urgence : 15 le SAMU, le 17 la police, le 18 les pompiers et le 112 pour toutes urgences dans les pays de l’Union européenne. Chaque année, 24 000 par accidents de la vie courante et un million de blessés sont recensés en France. « C’est plus que les accidents de la route, qui font 3 000 morts. C’est assez choquant. C’est un chiffre qui est important, sur lequel on veut vraiment agir », insiste-t-il.

Le « bien vieillir » des séniors. C’est le crédo de la start-up LiveArts, créée en 2019 par Amanda Blyau. « Notre mission, c’est de faire des structures d’hébergement pour seniors des lieux de vie et de partage attractifs. On propose à la fois des animations, du divertissement, mais aussi du lien social aux seniors à travers notre plateforme. Celle-ci rassemble des intervenants pour des spectacles, des ateliers semi-thérapeutiques, des cours en bien-être », explique la fondatrice.

Sur son site, elle met aussi à disposition des supports d’animation des Amis d’Hubert, réalisés en partenariat avec Artora, agence spécialisée dans la médiation culturelle et les animations intergénérationnelles pour séniors. Ils sont disponibles pour les établissements afin de créer des animations et du lien social entre les résidents.

Magiciens, danseurs, art-thérapeutes, coachs bien-être… Au total, 2 000 intervenants sont référencés sur le site. En fonction de la commune, du jour et de l’heure, les disponibilités s’affichent. Elle a souhaité « créer un projet avec de l’humain et pour l’humain. Je suis passionnée de danse, de musique et de magie. Vers mes 22 ans, j’ai voulu donner plus de visibilité aux intermittents du spectacle. Il s’avère que quand j’ai commencé à monter mon projet, fin 2019, le Covid est très vite arrivé. Ça a mis un gros coup de projecteur sur les séniors. Ce qui a totalement du sens puisqu’on avait deux impacts sociaux.”

Depuis la création de LiveArts, plus de 10 000 prestations ont été réalisées via cette plateforme, et ce, dans 350 établissements.

L’ambition d’Amanda est également de lutter contre l’isolement de séniors. « Ils ont besoin d’animations adaptées. Ce que l’on constate, c’est que ce n’est pas le cas aujourd’hui. On voit que les services d’animation et de vie sociale proposées dans les structures ne sont pas suffisantes, déclare-t-elle. On a besoin de proposer des choses de manière qualitative et à grande échelle. Aujourd’hui, on voit qu’il a une augmentation au niveau du nombre de seniors qui est juste impressionnant. On approche les 1 000 000 de seniors qui sont dans des EHPAD ou des résidences avec une augmentation de 50% de la population des plus de 75 ans ».

D’ici à 2030, les commerces de détail de plus de 400 m² vont devoir consacrer 20% de leur surface de vente aux produits en vrac. C’est ce que dit la loi Climat et résilience. Mayam, une start-up basque basée à Saint-Jean-de-Luz, propose une solution pour faciliter la gestion et la traçabilité de ses produits pour les grandes enseignes. Actuellement, celle qui a l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité publique (Esus), collabore avec 300 marques et recense environ 5 000 références. Entretien avec son fondateur, Sébastien Leflond.

AirZen Radio. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Mayam ?

Sébastien Leflond. Mayam est une application qui va permettre de favoriser le vrac dans les supermarchés, les magasins bio et les épiceries vrac, pour permettre à tout à chacun d’avoir des informations sur les produits qu’il achète. Parce que quand on achète en vrac, par définition, on ne peut pas rapporter d’informations à la maison. On va également favoriser le fait de pouvoir ramener son contenant et de pouvoir le recharger en magasin.

Quelles ont été vos motivations pour lancer cette start-up ?

Il y a eu un long cheminement. Au départ, avec les personnes de mon équipe, on travaillait plutôt pour des associations sur le gaspillage alimentaire. Et on s’est demandé comment favoriser une consommation plus juste, pour ne pas avoir à gaspiller et à jeter. On en est donc arrivé à cette logique-là de consommation responsable, vrac, pour permettre d’adapter les quantités aux besoins.

Ça nous a également permis de travailler sur le déchet et l’emballage pour le réemploi et recharger. On en est arrivé à créer cette entreprise en 2017. Au départ, elle s’appelait Vracoop pour, notamment, contribuer au développement du vrac partout en France. Il y a aujourd’hui plus de 1000 épiceries qui ont ouvert en quelque cinq ans sur tout le territoire.

Concrètement, comment fonctionne l’application pour les clients ?

En tant que consommateur, vous pouvez rapporter des contenants dans les magasins qui sont équipés de l’application. Vous allez les enregistrer avec une étiquette qui est permanente, lavable. Celle-ci va identifier le contenant grâce à un QR Code qui va servir à plusieurs choses. En premier lieu, au moment du passage en caisse, de pouvoir déduire son poids. Le QR Code fournit également la fiche d’informations du dernier produit acheté. Ainsi, si j’ai pris pour la première fois des amandes puis une seconde fois du muesli, j’accède à une information toujours à jour. Ensuite, une fois que vous êtes à la maison, vous allez pouvoir récupérer toute l’information des produits vrac achetés. Enfin, à chaque fois que vous repassez en caisse, vous cumulez des points fidélité.

Du côté des commerçants, comment peuvent-ils utiliser l’application Mayam ?

Le vrac connaît un regain assez récent. Et finalement, ce mode de distribution évolue dans un secteur qui n’était pas du tout équipé, notamment au niveau numérique pour pouvoir suivre toute la gestion des produits. Un magasin qui utilise notre appli va pouvoir gérer la totalité de son rayon vrac ou de son magasin vrac ainsi que les mises en rayon, les suivis des numéros de lot. Aussi, il va pouvoir savoir si les dates des produits sont courtes, quand les trémies ont été nettoyées ainsi que les usages pour savoir quel produit est le plus utilisé par les clients, dans quel type de contenant, à quelle fréquence.

C’est donc un outil qui va permettre d’adapter son offre au plus juste par rapport aux besoins de sa clientèle dans son magasin et sa zone de chalandise.

Le consommateur ou les grandes enseignes n’auront alors pas les mêmes informations quand ils vont scanner le QR Code…

Effectivement, le QR Code va avoir un double usage. C’est ce qu’on appelle un QR Code dynamique, qui réagit en fonction de l’utilisateur. Par exemple, la personne de l’équipe du magasin qui met en rayon, elle, va avoir accès à des informations de type logistique, suivi de rayon. Le consommateur, quant à lui, va pouvoir scanner ce même QR Code. Ainsi, il va accéder, sans avoir à télécharger une application, à un lien avec toute l’information sur les produits, l’enregistrer dans son téléphone et ainsi accéder à une fiche complète avec la date de la dernière mise en rayon, des idées recettes, des informations nutritionnelles etc. On veut vraiment accompagner le consommateur dans sa consommation vrac. Et on accompagne le magasin dans la gestion du rayon vrac.

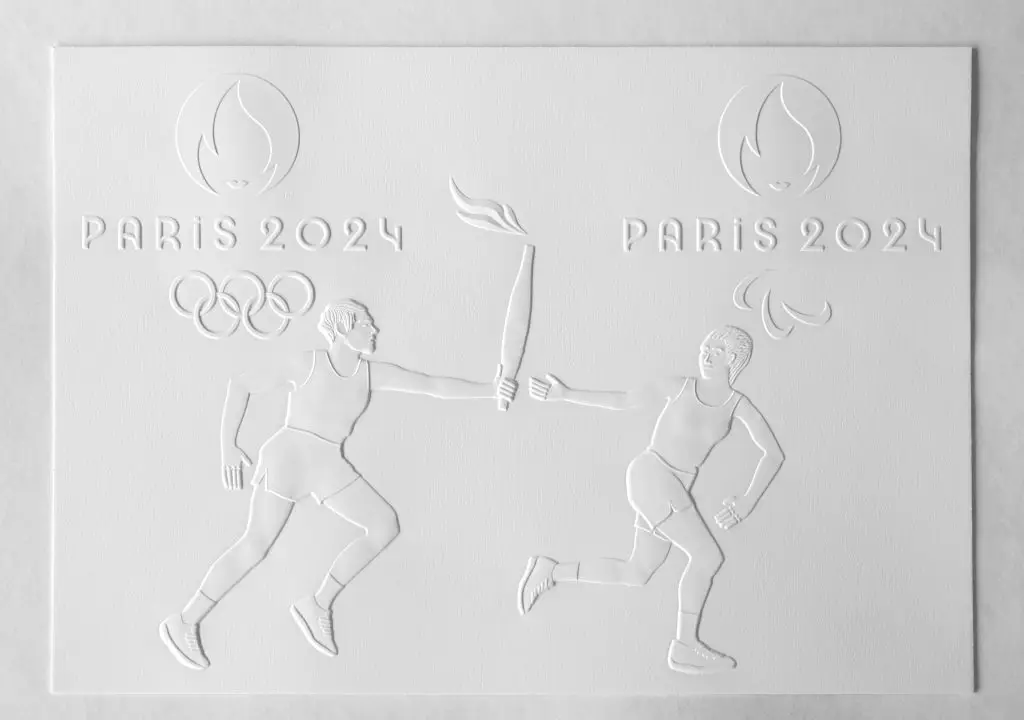

Quand les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) se racontent par le toucher, ça donne Olymp’Touch. Cet ouvrage se présente comme un coffret bleu, dans lequel sont rangés 12 planches en gaufrage. Il a été réalisé par l’atelier Créanog, qui porte le projet.

Cette technique d’impression avec du relief permet une expérience immersive. Cela permet notamment aux personnes ayant une déficience visuelle de percevoir cet événement mondial, qui accueillera plus de 15 millions de personnes dans Paris et dans sa métropole. S’y retrouvent les emblèmes des JOP, le relais de la flamme, la cérémonie d’ouverture à Paris et quelques disciplines comme le judo, le plongeon, ou encore l’équitation.

C’est à voir, à toucher, à colorier « et pourquoi pas à encadrer », dit en riant Hoëlle Corvest. Experte en image tactile, elle a participé à la réalisation d’”Olymp’Touch”. C’est pendant son enfance qu’elle a perdu la vue. Puis, durant trente ans, elle a travaillé à l’accessibilité inclusive pour les expositions et les éditions à la Cité des sciences et au Palais de la découverte.

Désormais à la retraite, elle œuvre à faire vivre et connaitre les éditions en relief à voir et à toucher aux personnes avec un handicap visuel. Il s’agit de rendre la culture plus accessible. «.

Par ailleurs, avec cet ouvrage Olymp’Touch, la volonté est de faire ressentir des émotions à travers le toucher. “Les postures des corps et les membres sont bien représentés. Il y a la présence de muscles et des articulations. C’est grâce à un papier japonais qui permet d’aller chercher l’exactitude avec des gravures. Tous les reliefs sont faits en creux, avec une machine, puis affinés à la main. Le papier est ensuite mis sous une presse de 500 tonnes pour obtenir ce résultat”, décrit Hoëlle. Dans ce livre, il y a peu de braille. Un choix délibéré pour qu’il soit le plus inclusif et que tous les publics se sentent concernés.

Ainsi, donner à sentir, à percevoir à travers les mains l’histoire des Jeux olympiques et paralympiques est une action presque militante. « C’est interdit de toucher dans les musées, dans tous les lieux de culture. Même dans les commerces, on enferme tout sous emballage, parce qu’il faut ranger, préserver. Résultat, on se retrouve à ne rien toucher. C’est uniquement de la communication visuelle. Puis, aujourd’hui, il y a une démultiplication, voire une orgie d’informations de formes diverses sur des écrans tactiles, mais il n’y a rien à toucher, tout est lisse. Pourtant, le toucher permet d’être autonomie, en relation avec soi et ce qui nous entoure », déclare l’experte en images tactiles.

À savoir, Olymp’Touch est lauréat de l’Olympiade culturelle de Paris 2024. Au dos de l’ouvrage, publié aux éditions du patrimoine, se trouve un QR Code. Il donne accès à des informations pour chaque planche.