EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Solution Riposte est un programme de rééducation pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Il propose des cours d’escrime pour gagner en mobilité, notamment au niveau des épaules et des bras. Il offre par la même occasion un formidable lieu pour recréer du lien social.

«;», explique Dominique Hornus Dragne. Cette médecin anesthésiste se souvient très bien du jour où l’association est née. C’était au bloc opératoire.

Elle et le chirurgien se chamaillent. Lui fait de la course, elle, de l’escrime. Puis, pour lui montrer une parade, elle lève le bras. La « garde » et la « quinte haute ». « Une femme opérée d’un cancer du sein a tendance à se recroqueviller sur elle-même. Cette mobilisation inconsciente du haut du corps, en escrime, contribue à lutter contre l’enraidissement de l’épaule. » Son confrère comprend alors que le geste peut participer grandement à rééduquer les femmes après une opération. C’est le début de Solution Riposte.

Les deux médecins commencent avec quatre patientes qui se prêtent volontiers à l’exercice. Puis 10, puis 30 en région toulousaine. Puis, l’association s’étend au reste du pays, à la Belgique et à la Suisse.

« Une femme est déconditionnée et fatiguée après un cancer et une chimiothérapie. Souvent, elle se désocialise aussi. Le fait de se dépenser contribue grandement à son retour à une vie normale. Puis, en escrime, on a la quinte haute qui mobilise tout le haut du corps », explique-t-elle. Il y a aussi le bustier, qui est le même pour toutes, l’élégance du maniement du sabre. C’est aussi un formidable outil pour « reprendre confiance en soi ».

Faire de l’escrime est également un symbole. « C’est une façon de se battre, de lutter contre quelque chose, de riposter face au cancer. Il y a aussi le masque. Derrière le masque, je suis quelqu’un d’autre. Je ne suis plus seulement une patiente », détaille Dominique Hornus.

« Nos maîtres d’armes sont formés pour entraîner les participantes, pour leur faire faire un renforcement musculaire généralisé », raconte la médecin. Tous les deux ans, la centaine d’instructeurs et instructrices suivent un séminaire. Ils apprennent cette prise en charge bien particulière, mais également les spécificités d’une activité post-chimiothérapie.

« C’est une forme de rééducation ludique », confie l’une des participantes. « C’est une façon de sortir de chez soi, d’avoir des rendez-vous autres que médicaux », ajoute une seconde. « J’ai l’impression de ne pas m’en tenir qu’à la médecine, d’être actrice dans ma propre guérison », explique une troisième.

« Nous partons en campagne pour défendre ce projet, parce que ce qu’il propose est tout simplement beau et invite à la créativité des habitants… », confie Amine Messal, ingénieur en aménagement du territoire. Il est aussi le représentant de la jeunesse française au G7 sur les questions du climat. Le militant écologiste a décidé de s’engager aux côtés du collectif La voie est libre, porteur du projet alternatif à celui de l’A69, « parce que [je] n’ai jamais lu quelque chose d’aussi abouti ».

Derrière ce document long d’une vingtaine de pages, récemment présenté à l’Assemblée nationale, un jeune homme : Karim Lahiani, urbaniste.

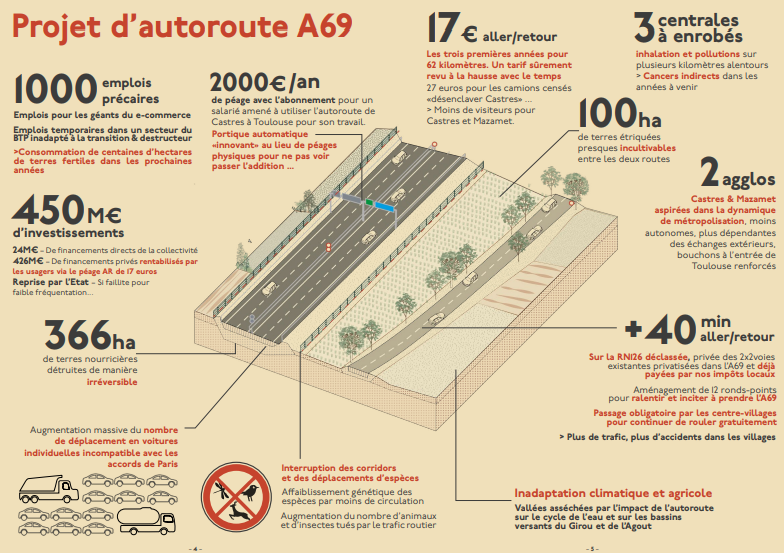

« Une autre voie » est un contre-projet à celui d’Atosca, constructeur du tronçon de 53 km qui doit relier Toulouse à Castres. « C’est un projet écocide et antisocial qui permettra de faire gagner 15 minutes de temps de trajet moyennant 17€ l’aller-retour », déplore Karim Lahiani.

Sans compter le coût écologique : 400 ha de terres agricoles expropriées, des milliers voire des centaines d’arbres centenaires abattus, des voies d’insertion installées à l’entrée de plusieurs villages. « Cela va participer à rallonger le trajet de celles et ceux qui continueront d’emprunter la route nationale 126 », ajoute Amine Messal.

Aujourd’hui, nombreuses sont les voix à s’opposer aux travaux, qui ont débuté malgré plusieurs actions en justice toujours en cours. C’est le cas de l’activiste Thomas Brail, aussi fondateur du Groupe nationale de surveillance des arbres. Il a entamé une grève de la faim fin d’août. Par ailleurs, selon une consultation publique ayant recueilli 6 000 contributions, 90% des interrogés se sont dit opposés au projet.

« Sans compter les avis défavorables des scientifiques et des instances comme le Conseil national de protection de la nature ou encore de l’Autorité environnementale », ajoute l’urbaniste.

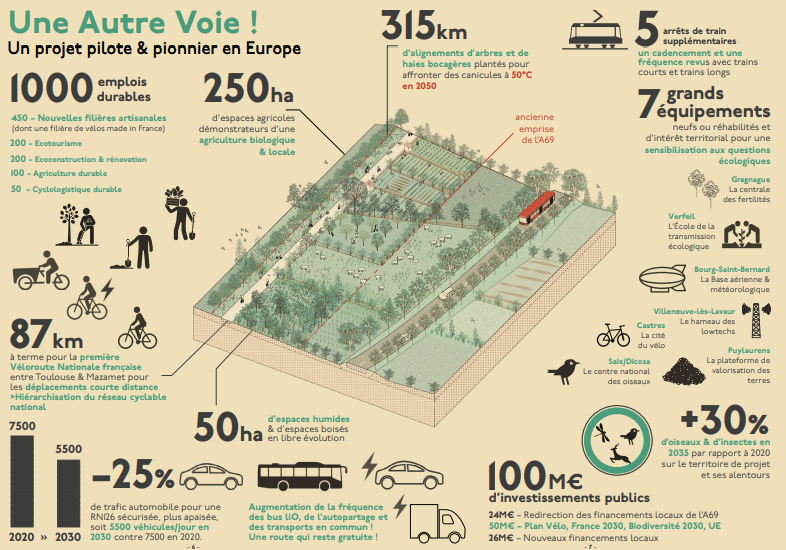

La Voie est libre a donc décidé, pour se faire entendre, de proposer le projet le plus abouti possible. « Presque clé en main, même s’il peut être rediscuté », précise Karim. Ainsi, un « plan de revitalisation du territoire » a été proposé. « L’idée n’est pas de désenclaver Castres, car Castres n’est pas enclavée. L’idée est de redynamiser le tracé. D’en faire un axe pilote de la transition, sur les questions de la mobilité, oui, mais pas seulement ! »

Pour ce faire, le collectif propose de partir de l’existant : les 344 hectares de terres expropriées. Ils seraient ainsi utilisés pour bâtir la première véloroute nationale, longue de 87 km. « Cela permettrait aux ruraux de se déplacer de village en village de façon sécurisée », précise Amine Messal.

Mais ce n’est pas tout. La mobilité serait, selon le projet, entièrement repensée. Avec un réaménagement de la route nationale 126, aujourd’hui en partie limitée à 80 km/h. Ou encore la réouverture de cinq gares ferroviaires entre Toulouse et Mazamet. La fréquence des bus serait aussi augmentée…

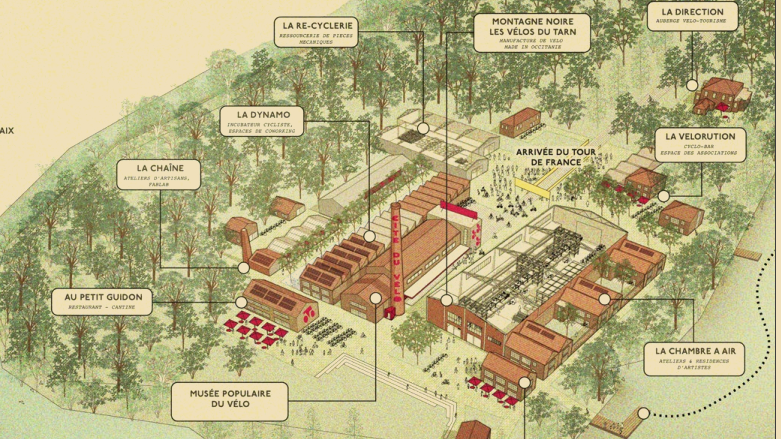

Sept grands équipements sont aussi projetés le long du tracé : une cité du vélo, des jardins partagés, des terres cultivés en agroécologie et des espaces permettant aux jeunes agriculteurs de se lancer, des espaces culturels, des lieux de vie et de collectivité…

Le tout est estimé à quelque 100 millions d’euros, contre 450 millions d’euros pour l’actuel projet autoroutier. « Il y a des calculs à réajuster, notamment sur les coûts de fonctionnement. Mais c’est aussi le rôle des politiques publiques », assure Karime Lahiani. Comme pour le projet d’autoroute A69, le projet « Une autre voie » prévoit la création de 1000 emplois durables.

Si le ministre chargé des Transports Clément Beaune assure pour l’instant que le projet d’A69 verra bien le jour, même s’il souhaite « réduire son impact environnemental », La Voie est libre a reçu un soutien de taille. L’Atécopol, collectif de 200 scientifiques toulousains, dont deux auteurs du GIEC, a en effet dénoncé le projet dans une lettre ouverte. On peut y lire que les signataires ne sont pas « favorables à la construction de l’autoroute A69 et souhaitent « l’arrêt des travaux de ce projet d’autoroute ».

« Cela fait des années que je vous attendais », leur aurait dit une habitante d’un quartier prioritaire de Toulouse. C’est à Bagatelle ou encore à Empalot que l’association Fairéco agit depuis 2020.

« Nous avons fait le constat que les quartiers sont les plus impactés par le changement climatique. Souvent, ils n’ont pas accès aux solutions ou ne se sentent pas légitimes. Et pourtant, ce sont les plus enclins à changer, à apprendre et à diffuser quand il s’agit d’écologie », explique Mélanie Tuffreau, cofondatrice de Fairéco.

L’idée de l’association est de sensibiliser et proposer des clés pratiques. Chaque année, elle commence d’abord par se faire connaître auprès des habitants et habitantes. Ensuite, celles et ceux qui le souhaitent s’inscrivent à des défis famille. « Ensuite, nous les suivons sur toute une année, à travers des ateliers très pragmatiques », explique Mélanie.

Faire sa lessive, son shampoing, ses produits ménagers, son dentifrice, du compost ou un potager de balcon… Les participants assistent à cinq ateliers mensuels à travers sept thématiques concrètes. On mesure ensuite les acquis à travers des entretiens individuels.

L’association a par ailleurs mené plusieurs enquêtes dans les quartiers auprès desquels elle intervient. Et les résultats sont clairs : « Les habitants et les habitantes ont une capacité impressionnante à s’accaparer ces sujets et, surtout, s’ils sont convaincus, à les diffuser auprès de leurs proches, de leurs voisins », ajoute la cofondatrice de Fairéco.

Fairéco a par ailleurs été lauréate de l’appel à projets Toulouse Impact, lancé par la Métropole. Depuis son lancement, elle accompagne chaque année entre 40 et 60 familles issues de quartiers prioritaires.

On connaissait les Fresques du climat, de la biodiversité ou encore des limites planétaires. Voici des petites nouvelles : les Fresques des Nouveaux Récits.

Ces ateliers, à destination du grand public et des professionnels, ont pour objectif de créer des imaginaires désirables pour inciter à l’action. Climat, société, solidarité, éducation… c’est la créativité de chacun qui pourra faire bouger les lignes.

« C’est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. La Fresque des Nouveaux Récits (FNR) est une expérience qui vise à faire émerger un futur désirable et possible dans les consciences », explique Sébastien. Ce « fresqueur » anime souvent cet atelier du côté de Toulouse. « La Fresque du climat sert à poser les bases, à susciter une prise de conscience et elle est nécessaire. Celle-ci est plus tournée sur les solutions », ajoute-t-il.

Après tout, le militant écologiste Cyril Dion n’a-t-il pas un jour dit : « Pour construire une société différente, il faut d’abord l’imaginer » ? Depuis tout petit, on nous invite à rêver, à imaginer, à s’inventer des histoires. L’imagination permet en effet de se représenter une réalité différente. Elle peut aussi aider, par exemple un enfant, à supporter le monde présent. Alors, où est passée notre capacité d’imagination ? Pourquoi ne pas aussi l’appliquer à notre vision de la société ?

Pour Sébastien, comme pour Jérôme, animateur pour la FNR, il ne s’agit pas de nier la réalité. « Le récit de la transition est bloqué. Cette fresque a donc pour vocation d’évoquer ces freins à nos imaginaires, ces récits dominants qui nous empêchent d’avancer », explique Sébastien. « Et nous sommes une espèce fabulatrice. Nous avons besoin de nous projeter dans quelque chose qui nous donne envie. L’écologie n’est pas forcément punitive. Après, comme dit Camille Etienne (militante écologiste, NDLR), c’est dommage que notre survie ne soit pas en soi quelque chose de déjà suffisamment désirable », ajoute Jérôme.

Comme pour les autres fresques, les ateliers commencent par un moment d’échange. Les participants, qui ne se connaissent pas, expliquent alors ce que le mot « récit » évoque pour eux. Puis, par un système de carte, ils essayent de deviner les freins et blocages à la transition.

C’est dans la deuxième partie des ateliers que la notion de créativité entre en jeu. Il est alors demandé aux acteurs et actrices de la fresque, baptisés pour l’occasion « pionniers de la transition », de se projeter. « On choisit une valeur, un rapport de force que l’on veut voir évoluer. On le décrit aujourd’hui et on l’imagine dans 10 ans. »

Puis la magie opère. Pièce de théâtre, roman, article de presse, discours politique… les participants sont libres pour traduire leurs idées. Et tout est permis. Un groupe challenge, par exemple, notre rapport au travail. « Et si on imaginait qu’en 2024 était instauré un revenu universel… Ou alors un ministère du Bénévolat ? Et si les critères de désirabilité pour un travail était le sens, l’impact positif sur la planète ? »

Une fois les idées posées, les groupes se rassemblent et lisent leurs productions à haute voix. « Généralement, les gens ressortent avec de l’espoir, de la bonne humeur, la patate. Cela permet de se redonner confiance et de mesurer l’impact que l’on peut avoir à son échelle », conclut Jérôme.

Le 29 septembre se tient la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillage de nourriture. Une journée instaurée en 2020 par l’Organisation des Nations unies (ONU). L’occasion de rappeler que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un levier d’action contre le changement climatique et pour le pouvoir d’achat. À cette occasion, mettons un coup de projecteur sur PimpUp. La société, créée par deux amies Anaïs Lacombe et Manon Pagnucco, souhaite lutter contre le gaspillage alimentaire.

Les deux amies et fondatrices de PimpUp sont parties d’un constat simple : chaque année, en France, 5,3 millions de tonnes de nourriture 100% consommables sont gâchées avant d’arriver en magasin. Alors, pourquoi continuer à produire quand on peut sauver ce qui existe déjà ? La start-up, présente notamment à Toulouse et Montpellier, propose aux consommateurs une solution anti-gaspi à travers des paniers de fruits et légumes. Cette solution est destinée à aider à la fois les producteurs et les transformateurs. Ils peuvent ainsi valoriser les produits refusés par la distribution classique. Mais la solution aide aussi le consommateur en proposant des produits à petits prix et de réaliser ainsi des économies.

Sur le site de PimpUp, vous pouvez découvrir chaque semaine les fruits et légumes qui se retrouveront dans les paniers. Souvent bio, ou provenant d’une agriculture raisonnée, ils sont issus de circuits courts. Comptez 15 euros pour un panier de 4 kilos (l’équivalent de 6 à 8 repas). Le panier moyen pour un couple avec ou sans enfant est de 20 euros et permet de réaliser entre 8 et 10 repas.

Pour aller plus loin > Réduire le gaspillage alimentaire par l’information et la pédagogie

Qu’est-ce qui pousse chaque être vivant à rivaliser d’ingéniosité pour assurer sa survie et transmettre son patrimoine génétique ? La réponse réside dans la sexualité, un domaine dans lequel l’espèce humaine n’a d’ailleurs rien inventé. C’est ce que l’on pourra découvrir, dès le 14 octobre, dans la nouvelle exposition du Muséum de Toulouse : “Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature”.

Ainsi, à travers cette exposition, le Muséum de Toulouse nous invite à explorer les origines et les multiples facettes de la sexualité. Qu’il s’agisse des plantes ou des animaux, nous pourrons découvrir la vie intime de ces êtres fascinants, sans pudeur, dans toute son audace et sa diversité.

Pendant longtemps, on a cru que les plantes étaient dépourvues de sexualité. Mais la réalité est bien différente. Les plantes déploient des stratégies spectaculaires, colorées et parfumées pour attirer les pollinisateurs et assurer leur reproduction. Les fleurs se mettent ainsi en scène dans des tableaux luxuriants, jouant sur les sens des insectes et des oiseaux pour les séduire.

C’est un véritable ballet sensuel qui se déroule sous nos yeux, un jeu de séduction millénaire orchestré par la nature elle-même.

Du côté des animaux, leur vie sexuelle est tout aussi étonnante. Entre tendresse, délicatesse, sensualité et érotisme, ils nous réservent bien des surprises. Les primates, par exemple, sont connus pour se livrer à des pratiques masturbatoires. Et que dire de la chauve-souris qui pratique la fellation ? Les oiseaux paradisiers, quant à eux, rivalisent de beauté et d’élégance dans leur parade nuptiale pour attirer les femelles. Et il est impossible de passer sous silence l’homosexualité chez les lions.

Témoignages de la diversité des orientations sexuelles dans le règne animal. La nature, dans toute sa splendeur, ne cesse de nous émerveiller et de défier nos préjugés.

La sexualité, qu’elle soit animale ou végétale, est donc le fil conducteur de cette exposition exceptionnelle. “Sex-appeal” dévoile l’ingéniosité et l’audace créatrice de la nature dans ce domaine. À travers un parcours qui plonge le visiteur aux origines mêmes de l’observation scientifique et naturaliste, l’exposition retrace l’évolution de notre compréhension de la sexualité et de son rôle crucial dans la préservation de la vie sur Terre.

Préparez-vous à une expérience aussi captivante que déroutante, qui vous fera découvrir un univers fascinant où la nature se dévoile sans retenue. Rendez-vous au Muséum de Toulouse à partir du 14 octobre prochain pour un voyage au cœur du sex-appeal de la nature.

L’exposition “Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature” sera ouverte toute l’année, du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Elle sera exceptionnellement fermée le 1ᵉʳ mai.

Les joueurs de rugby japonais ont été accueillis comme des rois à leur arrivée sur la place du Capitole. C’est la capitale du Sud-Ouest, Toulouse, que l’équipe a choisi comme camp de base pour ses entraînements et une partie de ses matchs. Ils y ont d’ailleurs disputé un match face au Chili, le 10 septembre et se sont facilement imposés. Ils en disputeront un autre à la fin du mois face au Samoa.

Le Japon, qui était quart-de-finaliste lors de la Coupe du monde 2019 à domicile espère d’ailleurs créer une nouvelle fois la surprise. Et l’ambiance toulousaine pourrait les y aider.

Cela fait deux ans que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour accueillir l’équipe nipponne et quelque 20 000 touristes japonais qui ont fait le déplacement. Les commerçants et les hôteliers ont par ailleurs été sensibilisés et formés pour accueillir cette clientèle. « Nous n’avons pas les mêmes règles de vie et il est important que nos amis japonais se sentent bien ici », explique Benoît.

Les matchs à suivre à Toulouse :

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 21H – NOUVELLE-ZÉLANDE – NAMIBIE (match de la poule A)

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 14H – GÉORGIE – PORTUGAL (match de la poule C)

JEUDI 28 SEPTEMBRE À 21H – JAPON – SAMOA (match de la poule D)

DIMANCHE 8 OCTOBRE À 21H – FIDJI – PORTUGAL (match de la poule C)

CONFISERIE écrit en gros. Voilà l’enseigne bleu pastel sur fond de brique qu’on ne peut pas louper dans la rue Bellegarde. Cette rue centrale à Toulouse.

C’est là que plus vieille confiserie chocolaterie est installée. À sa tête, pendant de nombreuses années, Papi Bonbon.

Aujourd’hui, malheureusement, cette belle enseigne n’existe plus. Mais il ne faut pas remonter longtemps en arrière, quelques années tout au plus, pour connaître son gérant : André Dragne, aussi surnommé Papi Bonbon.

C’est sa fille, Dominique, qui en parle le mieux. Elle est l’héritière, avec ses frères et sœurs, de la bienveillance de son papa, de son sens du service, de son amour des autres. Habituée à faire ses devoirs sous le comptoir, elle se souvient d’une boutique heureuse où les clients venaient acheter des dragées pour célébrer des mariages ou des anniversaires.

« Mon père leur apprenait à confectionner leurs propres boîtes. Il avait pignon sur rue et a travaillé pour ses clients jusqu’à ses 94 ans, sans relâche », se souvient-elle.

Et d’ajouter : « Il n’avait pas besoin de sourire, il avait le sourire dans les yeux ». André Dragne, né à Albi dans une famille de révolutionnaires, serait tombé dans les bonbons très jeune. Dès l’âge de 17 ans. « Il a monté sa propre épicerie. Il était passionné, il avait toujours des sucreries dans la bouche, jusqu’à la fin de sa vie d’ailleurs. » Un esthète du bonbon.

« Nous avons toujours, ma famille et moi, des coups de fil pour savoir si la confiserie est encore ouverte », sourit Dominique. Elle et ses frères et sœurs ont fait le choix de longues études de droit, de médecine aussi. Il n’y a donc aujourd’hui personne pour reprendre l’enseigne. Mais la mémoire de Papi Bonbon persiste dans leur cœur.

Mais également dans le patrimoine de Toulouse. « Il y a encore le panneau dans la rue. Et il s’agit d’un site qui fait partie d’un jeu de piste de l’office du tourisme, nous en sommes ravis. »

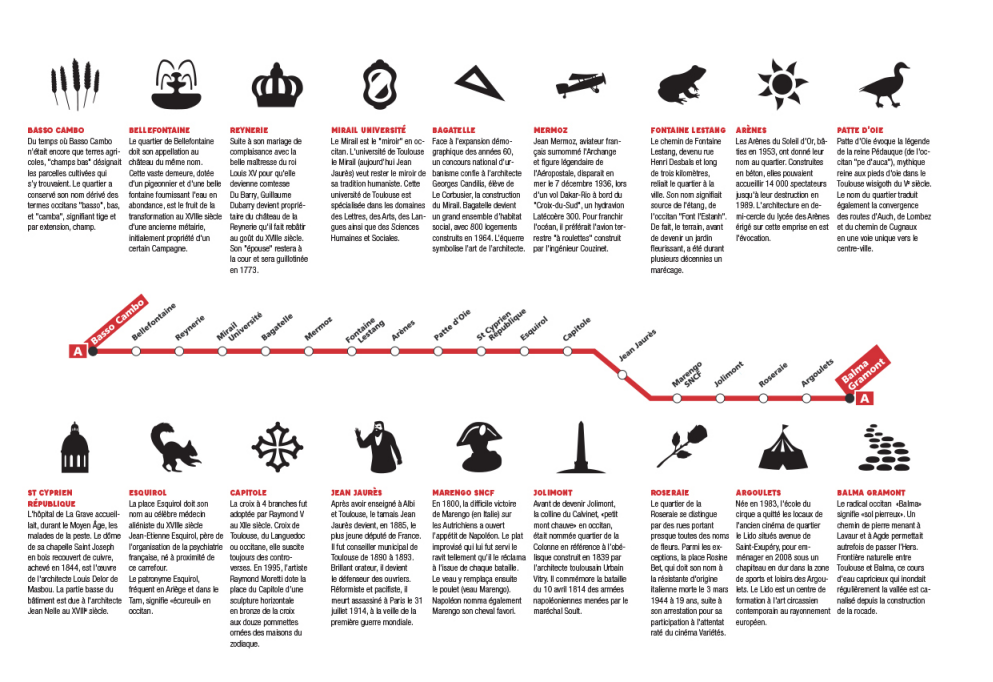

« Il y a une forme de handicap qui est peu visible. Le handicap cognitif. Et c’est justement pour aider ces personnes-là à mieux se repérer dans la ville que nous avons choisi les pictogrammes », explique Jean-Michel Lattes, patron du réseau de transports toulousains Tisséo.

Un canard à la Patte d’Oie, un micro à la station Claude Nougaro, une croix occitane pour la station Capitole… Dans le métro, le tram ou le téléphérique, chaque station est ornée d’une image simple. Objectif : permettre, par exemple, à ceux qui ne peuvent pas lire ou à ceux qui ne parlent pas la langue, de facilement se déplacer en ville.

Ainsi, partir de Fontaine Lestang et descendre aux Arènes devient « partir de la grenouille et descendre au soleil » ! Ces images ont été imaginées par des étudiants et étudiantes du lycée d’Art des Arènes, en collaboration avec une historienne.

Parmi ces étudiantes, Jessica Paradis, aujourd’hui graphiste et illustratrice freelance. Elle s’est notamment basée sur l’histoire de la ville pour penser les images. « Par exemple, aux Arènes, j’ai choisi le soleil car à l’endroit de la station se trouvaient les arènes du soleil d’or. Par ailleurs, une autre station, portant le nom de La Vache, porte déjà le symbole d’un animal. Et il faut que les pictos soient le plus distincts possible les uns des autres », explique-t-elle.

Depuis le 1er septembre 2023, il est possible d’utiliser, après 22h, le service d’arrêt à la demande dans les bus de la RATP, à Paris et sa région. À Toulouse, qui mise définitivement sur l’inclusion dans ses transports, ce dispositif est opérationnel sur toutes les lignes Linéo.

« Nous avons formé nos conducteurs et conductrices à accueillir cette demande des passagers. Ils ne peuvent pas s’arrêter n’importe où mettre en danger ceux qui descendent. Mas ils peuvent quand même s’arrêter entre deux arrêts », explique l’adjoint au maire de Toulouse chargé des transports.

Objectif : lutter contre le harcèlement de rue et mieux sécuriser les trajets des femmes ou de tout autre personne se sentant en insécurité. Aujourd’hui, une soixantaine de personnes y ont recours régulièrement. « Cela peut paraître peu à l’échelle d’une agglomération de plus d’un million d’habitants, mais c’est un chiffre qui nous satisfait. Maintenant, il faut communiquer encore et toujours pour que les passagers aient conscience que cela existe », ajoute l’élu.

En apparence, il ressemble à un grand pot de fleurs design. Pourtant, à l’intérieur, se cache une véritable machinerie visant à nous sauver de l’une des espèces les plus invasives au monde : le moustique tigre. Ce dispositif, c’est Ma boîte à moustique. Un concept imaginé par Guillaume Lombard et Romain Tiberghien, deux ingénieurs de Toulouse.

Il s’agit d’un produit innovant, 100% Made in France, fabriqué avec des matériaux raisonnés et écoresponsables et dont l’efficacité a été prouvée.

« J’ai longtemps vécu dans le Nord. Il y a quelques années, j’ai fait le choix de descendre dans le Sud pour profiter du beau temps. Et, avec mes enfants, ça a vite été compliqué de profiter du jardin tant les moustiques tigres sont un fléau ici », se souvient Romain.

Cet ingénieur d’Airbus a donc discuté avec un ami, Guillaume, qui travaillait jusqu’alors pour Air Liquide. « On s’est demandé comment remédier à ce problème tant les solutions existantes étaient inefficaces sur le long terme ou problématiques pour l’environnement. Et puis, d’une plaisanterie, on s’est pris au jeu ». Voilà comment est née Ma boîte à moustique.

Les moustiques ont toujours fait partie du paysage. Il existe d’ailleurs plus de 3 500 espèces à travers le monde. Parmi elles, seules une centaine se nourrissent de sang. Les autres ont une fonction pollinisatrice, comme les abeilles. La pire d’entre elles est sans doute le moustique tigre, venu tout droit d’Asie du Sud-Est. Il a colonisé la France à partir de 2004 et était établi dans 67 départements sur 96 au 1er janvier 2022.

Ce sont les femelles qui piquent pour produire leurs œufs. Elles peuvent pondre plusieurs centaines de fois par jour dans des espaces urbains et humides. Leur particularité : une activité à toute heure de la journée, avec un pic d’agressivité à l’aube et au crépuscule. Si bien que leur présence peut devenir une véritable nuisance, source de stress et d’allergies.

Le moustique tigre est par ailleurs vecteur de maladies et peut incuber jusqu’à 22 virus différents. Il est ainsi responsable de 800 000 décès chaque année dans le monde, faisant de lui l’animal le plus dangereux pour l’homme. Sa présence exponentielle est directement liée aux effets du réchauffement climatique.

Sous la forme d’une jardinière connectée et pilotée à distance, Ma boîte à moustique fonctionne par biomimétisme. Le dispositif reproduit ainsi deux mécanismes qu’affectionnent particulièrement les moustiques tigres : la respiration humaine d’abord. Via une bombonne de biogaz fabriquée localement, elle émet de faibles quantités de C02, semblable à cette respiration. Et L’odeur de la pea, via un tube de phéromones.

Ainsi, posée sur une grande terrasse ou dans un jardin, elle fait fonction d’être humain factice et attire les petits diables autour d’elle. Les prédateurs sont ensuite aspirés dans deux petites aérations via des filets à travers lesquels d’autres insectes, plus gros, ne peuvent pas passer. Si elle fonctionne en continu, elle s’adapte aux conditions climatiques et peut déclencher elle-même son mécanisme en fonctionnde l’humidité, par exemple. Ainsi, elle participe fortement à réduire les dynamiques de pontes des femelles.

La start-up promet une efficacité dans un rayon de 15 mètres autour du piège, soit sur plus de 700 m² de surface. La structure, qui a équipé une centaine de sites en 2022, vise plus d’un millier en 2023. Elle se base sur des tests réalisés en laboratoires indépendants publics et privés ainsi que sur ses retours clients pour évoluer.

« Reproduire l’air extérieur en laboratoire est compliqué, car il y a énormément de variantes. Mais les études ont prouvé une efficacité de l’ordre de 95% d’élimination de moustiques. » Sur le terrain, les avis sont plus que positifs et l’efficacité tourne autour de 85-90%. « On ne promet pas la disparition des moustiques. Notre dispositif permet de réduire fortement les nuisances, mais cela va toujours dépendre de l’endroit où on l’installe », explique Romain.

Ma boîte à moustique mise sur une stratégie française. « Tous nos produits et matières sont fabriqués en France et réfléchis au maximum pour diminuer l’empreinte carbone », ajoute l’entrepreneur. Des pots de fleurs au gaz carbonique, le CO2 émis provenant d’une ferme des Hautes-Pyrénées. Celle-ci fabrique le gaz par fermentation de produits agricoles et d’élevage, tels que le maïs ou le fumier.

Du fait de matériaux de qualité et locaux, la start-up vise avant tout une clientèle de professionnels ou institutionnelles. Plusieurs mairies ont déjà acheté ce produit pour des parcs ou jardins. Ainsi que plusieurs hôtels et restaurants. Mais ce dispositif a un coût : plus de 1200 euros.

« Nous travaillons à réduire la facture pour le rendre plus accessible aux particuliers, car nous avons remarqué qu’il y a une forte demande de leur côté. Mais nous ne souhaitons pas faire n’importe quoi. Réduire la nuisance des moustiques ne peut pas se faire au mépris des matériaux et de notre empreinte », explique le jeune homme.

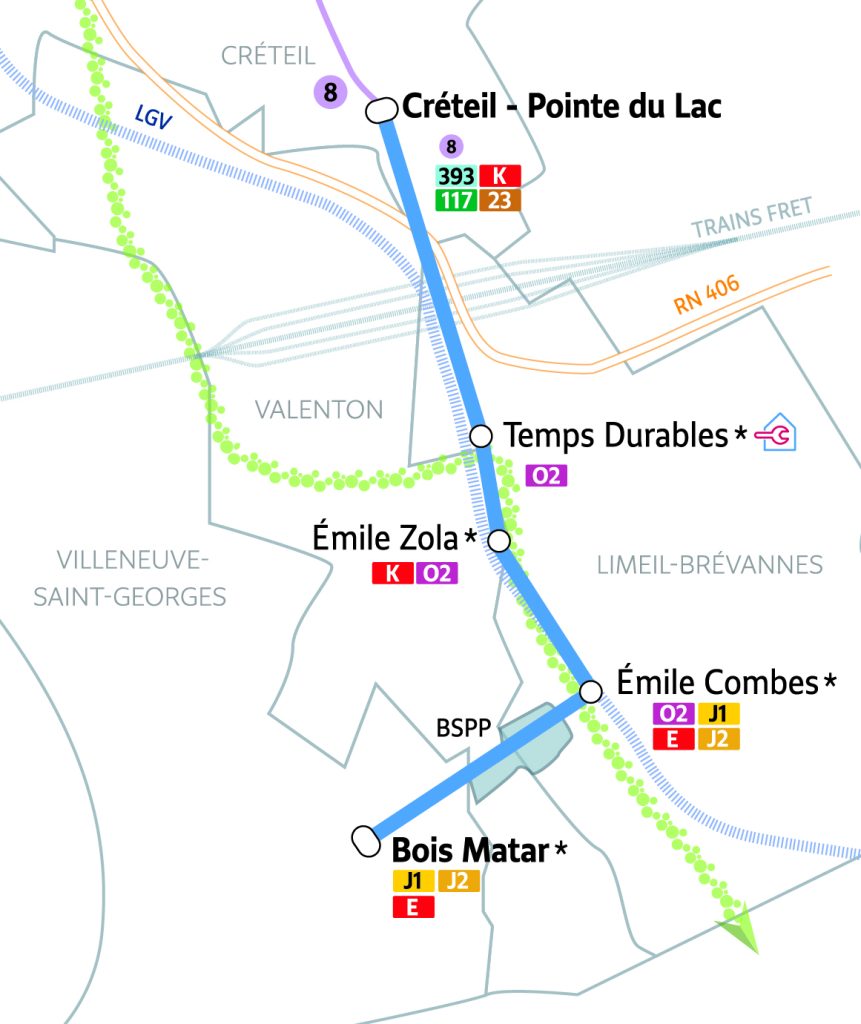

Levez les yeux. L’Ile-de-France prendra des airs de station de ski à l’horizon 2025. Le tout premier téléphérique urbain de la région va en effet faire son arrivée dans le Val-de-Marne. Il reliera Créteil – Pointe du Lac (terminus ligne 8) à Villeneuve-Saint-Georges en passant par les villes de Limeil-Brévannes et Valenton.

18 minutes. C’est le temps de parcours du futur trajet en heure de pointe avec le Câble C1, selon la RATP. Contre environ 40 minutes aujourd’hui. Ce mode de transport va permettre de franchir de nombreux obstacles : faisceau ferré et voies routières saturées. Il faut dire que jusqu’à présent, la plupart des communes prochainement desservies ne sont reliées à la capitale que par des bus.

Le Câble C1 fonctionnera 7 jours sur 7 et sera exploité par Transdev à sa mise en service. 105 cabines de 10 places assises circuleront sur la ligne avec une fréquence de passage inférieure à 30 secondes.

À Toulouse, où le téléphérique urbain “Téléo” fête ses 1 an d’existence, l’objectif n’était pas de désengorger certains axes routiers mais de relier des sites séparés par des collines. « Nous avons relié trois pôles scientifiques de la ville, jusque-là reliés uniquement par la route : u hôpital, un cancéropôle et le campus de notre université publique scientifique », explique Jean-Michel Lattes. Il est le patron du réseau de transports publics Tisséo et adjoint au maire de la ville rose.

Depuis un an, la métropole recense quelque 6 000 voyageurs quotidiens. « C’est encore assez modeste, mais c’était le seul moyen de connecter ces sites séparés par des collines. Et puis, c’est une expérience ! Par temps dégagé, on peut voir les Pyrénées. »

Du côté de l’Ile-de-France, on table sur des stations accessibles au maximum : entrée de plain-pied, sans escalier ni escalator, consignes et arceaux pour les vélos, dépose minute…

Les pylônes du téléphérique urbain seront implantés tout le long du parcours du Câble C1. Un collectif d’habitants avait saisi la justice pour s’opposer à cette construction, jugeant que les cabines passeraient « trop près de leurs fenêtres ». Mais il a été débouté par le conseil d’État, au début de l’été 2023, qui a reconnu le projet d’utilité publique.

« En un an d’existence, le Téléo a reçu la visite d’une cinquantaine de délégations. Notamment de Bordeaux, où un important projet est en préparation », confie Jean-Michel Lattes. Et si le projet francilien pouvait aussi influencer Toulouse ?

En effet, à Paris, les cabines seront végétalisées et leur toit sera doté d’un système de récupération des eaux de pluie. « J’avoue que nous l’avons envisagé pour nos arrêts de bus, mais pas pour le téléphérique urbain. Pourquoi pas, après tout ! » s’enthousiasme Jean-Michel Lattes.

« On adore venir ici. Pour les pâtisseries, mais aussi pour l’ambiance K-Pop », confient ces deux habitués. Il et elle viennent deux à trois fois par semaine au K-afé, ce nouvel établissement qui a ouvert dans le quartier de Compans Cafarelli, à Toulouse, près des universités.

Lui et son frère André ont créé ce salon de thé coréen en janvier 2023. Ici, on sert des gâteaux traditionnels de Corée du Sud. « Leur bingsu est délicieux », confie un client du K-afé. Il s’agit d’un dessert glacé à base de glace de haricots rouges pilée auquel on peut ajouter des fruits et autres toppings. À la carte, derrière le comptoir aux couleurs pastel, il est aussi possible de commander un matcha latte vert forêt ou un Boung-o-Pang, une pâtisserie fourrée en forme de poisson.

“J’ai toujours été habité à cuisiner et à manger coréen chez moi », raconte Samuel, qui se dit plus à l’aise dans cette langue qu’en français. Ici, c’est une affaire de famille. Son père, son frère sont ses collaborateurs. « Cela n’a pas toujours été facile. Mais aujourd’hui, on arrive à bien travailler ensemble” dit-il.

Pour attirer la clientèle dans leur K-afé, les frères An misent sur la communication. « J’ai toujours aimé danser. Mais je me suis entraîné encore plus pour l’ouverture du café », explique Samuel. Sur la page Instagram de l’établissement, le jeune homme poste des vidéos de lui en train de danser au rythme des sons K-Pop. Ce genre musical s’est démocratisé en Europe il y a une dizaine d’années. Les boys et girls bands K-Pop jouissent aujourd’hui d’une considérable popularité.

Si bien que plusieurs lieux de rassemblement de fans ont fleuri un peu partout en France. Le K-afé est désormais l’une des adresses incontournables de la Ville rose. Au-delà des pâtisseries, les frères An commercialisent des produits dérivés de la K-Pop.

Pratique.

Le K-afé, 22 Rue du Canon d’Arcole, 31000 Toulouse

Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 18h, et fermé le dimanche

En juin 2022, Arthur Chazelle fonde la start-up toulousaine Touch2See. L’ancien étudiant en informatique veut alors créer une tablette tactile pour que les déficients visuels suivent le sport en direct.

À l’origine du projet ? Une vidéo dans un stade de Bogotá, en Colombie. “Un homme décrit le match à son ami malvoyant à l’aide du toucher. Il déplace ses mains sur une petite planche en carton.”, explique Arthur Chazelle.

Seuls cinq stades sur les 43 qui accueillent la Ligue 1 et la Ligue 2 proposent de l’audiodescription aux personnes malvoyantes et aveugles. “L’audiodescription a en plus des limites : commentateurs non formés, problèmes de matériel… ”

Avec une latence de 20 secondes et des coupures de programmes, les radios sportives n’apportent pas non plus de solution. “Et utiliser de l’audio n’est pas pertinent pour retransmettre un événement sportif. Déjà, parce qu’une personne non-voyante de naissance se réfère à elle-même dans un espace, et non à l’espace. Mais aussi parce que l’audio coupe les personnes de toutes les interactions sociales dans un stade.”

Touch2See a choisi le toucher. Sa tablette se présente sous la forme d’une feuille A4. L’utilisateur suit la position du ballon en temps réel grâce à un curseur magnétique qui se déplace sur un petit terrain. En parallèle, des vibrations représentent l’intensité du jeu. La tablette est accompagnée d’une audiodescription générée automatiquement. Elle apporte des informations précises : le temps de jeu, le score, les fautes…

Le système est compatible avec 15 sports, “essentiellement ceux qui comportent un ballon et que l’on peut voir à la télévision”.

Une trentaine de déficients visuels teste très régulièrement la tablette à l’Orange Vélodrome de Marseille, au Stadium de Toulouse et au Stade de France. “Les échanges avec eux sont souvent émouvants. Il y en a même certains qui pleurent.” Ces essais permettent de faire évoluer l’appareil. “Quand on a des retours négatifs, dès la semaine suivante, on vient revoir cette personne avec les modifications effectuées.”

Les supporters présents dans les stades pourront bénéficier de la tablette gratuitement à partir de fin 2023 ou début 2024. Pour les particuliers, elle sera disponible dans le monde entier par un abonnement à partir de 2025.

L’objectif est de faire des Jeux olympiques et paralympiques 2024 les premiers événements sportifs au monde accessibles au public en situation de handicap visuel.

Plonger dans la mêlée pour découvrir l’histoire du rugby. Une histoire d’amour arrivée dans les années 1890 en Occitanie. Voilà la promesse de l’exposition « Rugby : Naissance d’une passion », qui se tient au musée du Vieux-Toulouse. Un travail visible jusqu’à la mi-octobre.

En 2023, le rugby fête ses 200 ans d’existence en France. Son histoire particulière avec le Sud-Ouest s’est une nouvelle révélée avec la récente victoire du Stade Toulousain en Top14. « Les joueurs ont été accueillis en héros place du Capitole. Au début du XXe siècle, la ferveur était aussi grande », assurent Jérôme et Amadine, les responsables du musée du Vieux-Toulouse.

Le rugby est arrivé en France par la Manche, depuis le Royaume-Uni, où il avait été créé en 1823. Il a ensuite migré à Toulouse, en 1890, où un premier match s’est déroulé. « C’est en effet à ce moment-là qu’une équipe s’est constituée au sein du lycée Pierre de Fermat. Les élèves jouaient au ballon sur la pelouse de la prairie des Filtres. Les premiers matchs l’ont opposée à l’équipe de l’École vétérinaire », explique Jérôme.

La fusion de ces deux équipes donnera naissance au Stade Toulousain en 1907. Invaincue pendant toute une saison, l’équipe est surnommée la vierge rouge et remporte le championnat de France en 1912. Les joueurs soulèvent le bouclier de Brennus au Capitole. En juin 2023, les Rouge et Noir ramenaient leur 22e.

L’équipe vedette fait alors, dans les années 10, 20 et 30, la une des journaux. Le rugby s’installe dans le paysage et les artistes s’en emparent. Donnant lieu à de nombreuses pièces de collections, présentes dans cette exposition. Mais également des œuvres d’art, des tenues ou des ballons d’époque.

L’exposition se tient jusqu’au 7 octobre dans la salle Pierre-de-Gorsse, au rez-de-chaussée de l’hôtel Dumay à Toulouse. Elle est accessible du lundi au samedi, de 14h à 18h, moyennant une entrée de 5€.

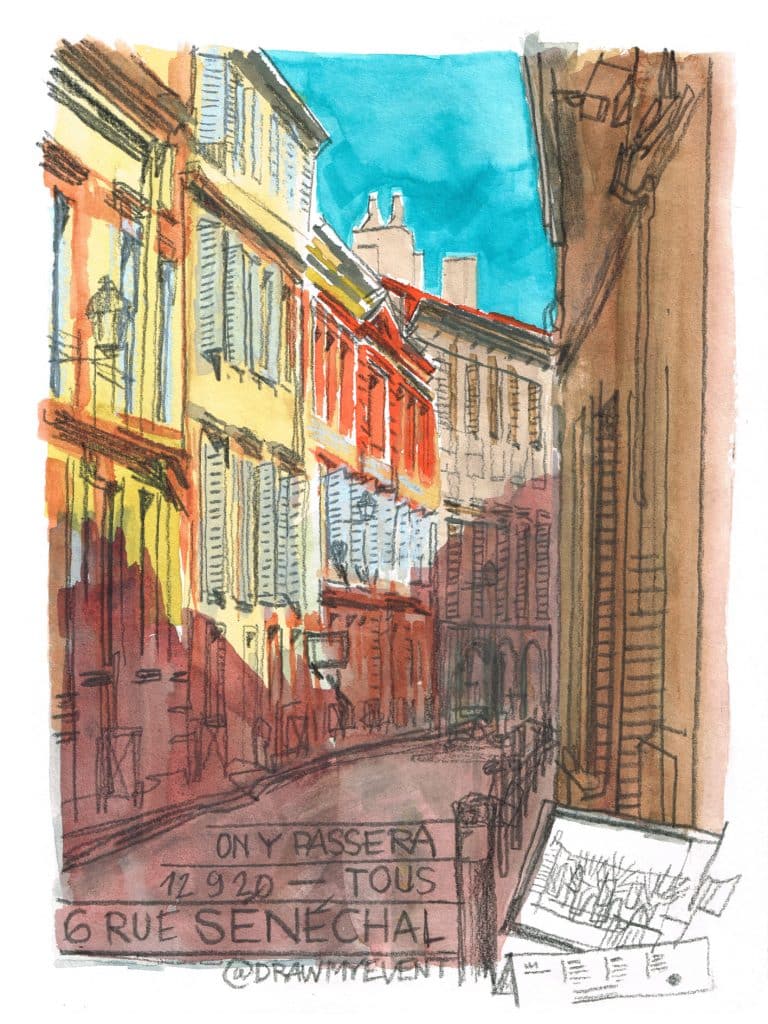

Le temps de quelques jours, la ville se transforme en toile géante. À tous les coins de rue, des dessinateurs, des dessinatrices déambulent pinceaux et crayons en mains. C’est l’événement annuel organisé par Urban Sketchers. En mai 2023, il a élu domicile dans la Ville rose, organisé avec l’Espace Patrimoine de Toulouse. En 2024, ce sera à Nantes.

Pour Luc Périllat, dessinateur, membre du réseau et organisateur de l’événement toulousain de 2023, la Ville rose se prête particulièrement au jeu. « En fait, l’idée était que les participants découvrent la ville de Toulouse via le dessin. Il y a eu des séances de dédicaces, des ateliers de croquis… Et puis, le reste du temps, les participants déambulaient et dessinaient ce qu’ils avaient envie, selon les itinéraires que nous avions prévus », raconte-t-il.

Au total, plus de 900 sketchers se sont rendus dans la capitale d’Occitanie pendant près de six jours. Urban Sketchers est un mouvement mondial de dessinateurs et de dessinatrices qui ont pour passion de « dessiner sur le vif » dans un milieu urbain. Cela fait 10 ans que le mouvement s’exporte chaque année de métropole en métropole.

Pour Luc Périllat, tout l’enjeu est de permettre aux participants de capter l’essence de la ville, la « vibe ». Pour ce faire, ils utilisent des techniques variées, qui vont de l’aquarelle aux crayons de couleur, en passant par la gouache ou encore l’acrylique. « Chaque sketcher a sa propre technique. »

Urban Sketchers est une communauté mondiale ouverte à toutes et tous. Elle a au départ été fondée aux États-Unis, du côté de Seattle par Gabi Campanario. Tous les mois, les sketchers se réunissent aussi dans les « chapitres », des rassemblements locaux pour dessiner et échanger. En 2019, le collectif a dépassé les 300 chapitres dans le monde.

La ville de Toulouse est bien connue pour sa richesse gastronomique. Et parmi les artisans qui font la renommée de cette région, François Bourgon se démarque en tant que Meilleur ouvrier de France en 2011 comme crémier-affineur avec sa fromagerie Xavier.

C’est en 2002 que François Bourgon reprend la fromagerie de son père, Xavier. Une entreprise familiale qui allie savoir-faire traditionnel par l’installation de caves d’affinages. Et c’est aussi un engagement pour la valorisation du travail et terroir des fabricants de fromages fermiers en France. Une filière qui ne représente plus que 5% de la production totale des fromages en France. « Une problématique due à une prédominance d’un groupe industriel de produits laitiers, Lactalis, qui par ses besoins importants en quantité tirent les prix vers le bas pour les producteurs de lait. C’est un scandale internationale qui amène au suicide pour beaucoup de nos agriculteurs », dénonce François Bourgon

Aujourd’hui, François se refuse de travailler avec les industriels des produits laitiers pour continuer de promouvoir les producteurs fermiers de lait cru. Un choix qui fait sens pour lui et les valeurs de l’entreprise de son père mais aussi d’apporter, de nos jours, un impact positif sur notre environnement.

Depuis son plus jeune âge, François Bourgon a été fourni par les saveurs et les textures des fromages. Il observe le processus de fabrication du fromage, en apprenant les secrets de l’affinage et de la maturation. En effet, l’affinage, selon François Bourgon, « c’est faire sublimer le terroir, le lait et le savoir-faire du fermier. Un travail qui ne peut se faire qu’une fois que le fromage est transformé et passé en cave. » Une qualité dans le travail qui se reflète dans son travail méticuleux, de la réception des fromages jusqu’à leur affinage optimal.

François Bourgon incarne l’excellence et la passion dans l’art de la fromagerie. Son travail au sein de la fromagerie familiale, Xavier, à Toulouse a permis de mettre en avant les trésors des fromagers fermiers de France. Il continue de repousser les limites de la créativité et de l’expertise, offrant aux amateurs de fromages une expérience unique. Grâce à des artisans comme François Bourgon, le monde du fromage reste vivant et dynamique, prêt à conquérir de nouveaux palais avec des saveurs délicieuses et authentiques.

À Toulouse, parmi les fabricants de pâtes artisanales, La Nonna Lina se distingue par son savoir-faire traditionnel, sa passion pour la qualité et son héritage familial. La Nonna Lina est la Mama de Katia et la grand-mère de Mathilde et Théo Garrouste.

« Ma grand-mère est arrivée en France en 1961 de sa Vénétie natale à l’âge de 20 an. Elle n’a jamais rien nié de sa culture, elle l’a au contraire ancrée profondément dans l’esprit de ses enfants : la sauce tomate frétillante dans la marmite, le parfum des herbes aromatiques, la robe soyeuse de la pâte fraîche maison sont autant de souvenirs communs pour ma mère, ma sœur et moi-même », confie Théo.

Pour préserver le goût et la texture authentiques des pâtes italiennes, l’entreprise a fait le choix de travailler avec des producteurs locaux tels que le Moulin Maury à Revel pour la farine et un agriculteur du Tarn pour les œufs, précise Théo, l’un des fondateurs de la société.

Ce souci du détail et cette approche artisanale confèrent aux pâtes de La Nonna Lina un caractère unique et une qualité supérieure.

C’est aussi par sa diversité de saveurs que La Nonna Lina se démarque en proposant une large gamme de pâtes artisanales pour satisfaire tous les palais. Des classiques tels que les spaghettis, les linguines, les fusilloni sont disponibles, ainsi que des variétés plus originales comme les reginette ou les mafaldine.

« On s’amuse avec des formes rassurantes et des nouveautés. » Des formes de pâtes qui vont énormément changer notre ressenti par sa mâche, sa cuisson et sa texture.

La Nonna Lina est aussi une épicerie fine de produits d’Italie, avec sa boutique dans le quartier culinaire de Toulouse Victor Hugo où vous y retrouverez toutes leurs pâtes, mais aussi ravioles et gnocchis faits maison avec un savoir-faire artisanale qui vient d’Italie.

La porte vitrée s’ouvre sur une jolie galerie tout en long, faite de briques, de poutres et d’illustrations. Riches en couleurs, des images recouvrent les murs du sol au plafond. À y regarder de plus près, les signatures sont exclusivement féminines. Julie Pernet, Rahele Mahouti, Lou Gille, Louise Gatepaille… ! Bienvenue à Illustrafemmes.

La galerie Illustrafemmes est née du rêve de Setareh Feylizadeh. Elle est iranienne, artiste, galeriste et a toujours voulu mettre en avant l’art au féminin. « J’ai rencontré beaucoup de défis pour présenter mes œuvres dans de nombreux pays. Le monde de l’art graphique est dominé par les hommes, et les femmes n’y ont que trop peu de place », explique-t-elle.

Pourquoi ? « Beaucoup de galeristes sont des hommes. Et ils pensent que les femmes artistes ont du mal à gérer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un peu comme dans les autres sphères de la société. Alors, ils ne choisissent pas leurs œuvres. Moi, je le fais », assure-t-elle.

La galerie a ainsi vu le jour en février 2021 à Toulouse, près de la place de la Daurade et son célèbre Café des artistes. Ici, on peut découvrir une exposition permanente et des expo temporaires. Chez Illustrafemmes, les artistes sont françaises, américaines, iraniennes… du monde entier ! Et l’art est relativement accessible puisque les illustrations sont vendues entre 15 et 150 euros.

Pour Setareh, les artistes hommes sont plus visibles et donc plus exposés. L’œil étant aussi habitué à l’art des hommes, il tend à le préférer. Pour autant, aujourd’hui, plus d’un étudiant sur deux (60%) est une étudiante.

« Dans l’histoire, les artistes femmes font face à beaucoup de discriminations. Seulement 10% des collections des musées sont d’ailleurs crées par des femmes encore aujourd’hui », déplore Setareh.

Dans les arts plastiques, les acquisitions d’œuvres réalisées par des femmes par le Fonds national d’art contemporain sont stables, à 47% en 2019. La part des artistes femmes exposées dans les fonds régionaux a, quant à elle, augmenté sur la même période : elles représentent un peu moins d’un tiers des œuvres exposées en 2019, contre à peine un quart les années précédentes.

Pratique.

Illustrafemmes, galerie d’art engagée

19 rue des Blanchers

Toulouse

La vocation de la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 est de soutenir des actions sur quatre axes prioritaires :

Voilà pourquoi cet appel à projets a été lancé. Il a pour objectifs d’accompagner des initiatives innovantes afin d’économiser l’eau. Cela concerne l’agriculture, les collectivités, les particuliers et les professionnels. Avec des projets de recyclage de l’eau, d’optimisation de l’arrosage, de l’utilisation de l’eau potable. La création d’outils de sensibilisation et d’information aux économies d’eau pour tous les publics, dans tous les domaines.

Pour déposer votre projet, il faut résider en Haute-Garonne, que votre structure existe depuis au moins 6 mois, que votre idée ait un caractère d’intérêt général, soit innovante, participe au rayonnement du territoire, avec des retombées locales, sur la vie économique et sociale : animation, création d’emplois.

Vous avez jusqu’au 25 juin 2023, pour vous inscrire sur ca-toulouse31.fr

Ici, « nous sommes dans un temple urbain, au cœur de la ville », explique Marie-Odile Roux. Elle est la directrice du centre de méditation bouddhiste Kadampa, à Toulouse. Il se situe en plein cœur de ville, près de la place Saint-Georges.

Quand on pousse la porte d’entrée qui mène sur une grande salle boisée aux allures de librairie, on ne se doute pas de ce qui se cache à l’étage. Une grande salle de méditation tout en moquette, briques rouges et statues dorées de Bouddha.

C’est ici que, chaque semaine, des dizaines de fidèles bouddhistes et autres curieux se rendent. Ils suivent les enseignements de Kelsang Sangyé, le moine principal du centre. Le jeune homme aux cheveux coupés courts et au visage souriant aime présenter ce lieu comme un endroit où on développe son rapport au bonheur.

« Tout le monde est le bienvenu. Que ce soit des fidèles pratiquants du bouddhisme, des adeptes de la méditation ou d’autres personnes soucieuses de s’ancrer dans leur spiritualité », explique Marie-Odile. Le bouddhisme, elle est tombée dedans il y a une vingtaine d’années. « J’étais catholique pratiquante, et j’avais besoin de me poser et de trouver du sens, confie-t-elle. Je n’ai renié en rien mes convictions. Pour moi, c’est une sorte de complément, d’évolution. »

Il est vrai que les pratiques de développement personnel découlent beaucoup des religions et philosophies importées d’Asie. Aussi, la méditation ou les positions de yoga ont une place capitale dans le bouddhisme. « Dans le cas de nos séances, nous y ajoutons généralement des prières », précise Marie-Odile.

Le bouddhisme occidental est aujourd’hui entaché par plusieurs scandales. Notamment suite au comportement problématique du Dalaï-Lama. Et des affaires d’agressions sexuelles sur mineurs révélées par la chaîne Arte dans son documentaire “La Loi du silence”.

« Le mouvement Kadampa est né dans les années 70 en Occident. Il s’agit d’une branche moderne inspirée du bouddhisme tibétain », explique Kelsang Sangyé. Contrairement aux communautés du sud-est de la France, pointées du doigt par la chaîne Arte, les centres Kadampa ne sont soumis à aucune autorité ou financements étrangers. « Nous sommes, par ailleurs, indépendants. Les pouvoirs sont partagés, ce qui nous permet de nous protéger de ce genre de dérives graves », explique le moine.

Enfin, le mouvement bouddhiste moderne Kadampa compte plusieurs centres en France. Il propose des ateliers et des cours d’approfondissement. Cela peut aller de la spiritualité bouddhiste aux initiations à la méditation.