EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Des œufs, des poules, des cloches, des lapins, des poissons au chocolat noir ou au lait enrubannés. La vitrine de la Maison Saunion est bien garnie pour Pâques. Située 53 Cours Georges Clemenceau, à Bordeaux, cette chocolaterie fondée en 1893 est aujourd’hui gérée par Thierry Lalet. Il est la quatrième génération de maître chocolatier-confiseur.

« Pour nous, Pâques est la deuxième forte période de l’année. Noël représente à peu près 50% de notre chiffre d’affaires. Pâques va représenter 15% à 20% de l’activité sur une année. C’est donc un événement important, explique l’artisan. Mais à la différence de Noël, là, tout est autour du chocolat avec les moulages, les bonbons de chocolat… » Au total, l’artisan utilise entre 1t et 1,5 t de chocolat pour cette fête.

C’est dans l’immeuble voisin à la boutique que se trouve le laboratoire, réparti sur deux étages. L’équipe, composée de sept personnes, est divisée entre les différents postes de production. Si, l’an dernier, elle a travaillé sur le thème du mouton, cette année, et Pâques tombant le 1ᵉʳ avril, le jour des farces, « on s’est dit qu’on allait jouer sur le côté marin, dit en souriant Thierry Lalet. On a créé le piranha, qui est plus rigolo qu’effrayant. Il est bien garni parce que le but, ce n’est pas d’avoir que le moulage, c’est que quand le client va le découvrir, il va vouloir le casser ou croquer dedans. Pâques a un côté un peu féérique et enfantin. On est tous contents, peu importe l’âge, d’avoir une poule, un œuf ou un poisson à partager ».

D’ailleurs, la chocolaterie Saunion a obtenu le label d’État Entreprise du patrimoine vivant, « mis en place pour distinguer des entreprises françaises, artisanales et industrielles au savoir-faire rare et d’exception ». En effet, concevoir certains produits va nécessiter une certaine technicité, notamment la spécialité de la maison, le Gallien de Bordeaux, ou encore les petits œufs. « On a une technique un peu ancienne, voire ancestrale, qui consiste à prendre des demi-coques qu’on garnit avec un couteau, qui ressemble à un couteau à beurre, soit de pâte d’amandes, de praliné ou de ganache. On les colle l’une contre l’autre. Puis, ça part en pliage manuel. C’est l’équipe du magasin qui va les plier. » 20 000 œufs sont ainsi conçus et garnis rien que pour Pâques.

Mais le produit star de l’établissement Saunion est un œuf vidé, nettoyé, rempli de praliné. Au-dessus, se trouve une tête de cochon en amandes. « Ça marche aussi bien chez les grands que les petits. C’est rigolo ! » s’en amuse Thierry.

Selon le syndicat du chocolat, chaque foyer français consomme en moyenne 13 kg de chocolat par an.

Elle donne de l’espoir aux viticulteurs qui ont testé sa solution. L’entreprise Immunrise Biocontrol, créée en 2016 près de Bordeaux, identifie et développe des solutions puisées dans la nature pour assurer la protection des cultures. « D’où l’intérêt de protéger notre environnement qui recèle de beaucoup de solutions pour demain », souligne Laurent de Crasto, directeur général d’Immunrise Biocontrol.

À ce stade, la société a mis au point un produit de biocontrôle à partir d’une microalgue pour prévenir les maladies telles que le mildiou. Il a été testé sur des vignes en Gironde, dans le vignoble de Cognac et en Champagne.

« Ce produit peut être une bonne alternative aux produits chimiques, mais aussi au cuivre, sachant que les quantités utilisables par hectare se réduisent chaque année. Il va donc falloir un produit qui prenne le relais et vienne en renfort pour réduire les quantités d’intrants chimiques. Notre produit est aussi naturel, biodégradable. Il ne laisse pas de résidu. Enfin, il y a un effet ciseau du produit qui a un effet contre la maladie sans impacter l’environnement et la santé des consommateurs. Ces produits de biocontrôle doivent être développés », explique Laurent de Crasto.

Reste toutefois à faire homologuer le produit pour le commercialiser. L’entreprise vise désormais 2028/2029. Trop long ? Des voix se sont élevées, notamment celle d’Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine et du député Frédéric Zgainski.

Une autre option consisterait à ce que la France donne des autorisations de mise sur le marché provisoires sous réserve que le dossier soit construit et validé. « Ce système préexistait il y a une vingtaine d’années », explique Laurent de Crasto qui a récemment écrit en ce sens à Emmanuel Macron. « Cela permettrait de gagner trois ou quatre ans qu’il faudrait, de toute façon, à l’Europe pour homologuer le produit. » Immunise Biocontrol réfléchit parallèlement à lancer d’autres homologations pour d’autres parties du monde.

Tutiac est une cave coopérative qui réunit 500 viticulteurs depuis 50 ans. « C’est la plus jeune coopérative de Gironde, mais la plus importante en matière de volume et de viticulteurs engagés », avance Stéphane Héraud, viticulteur et président des Vignerons de Tutiac. Ses adhérents apportent donc leurs raisins qui sont vinifiés dans une unité de production commune.

De son côté, Vignobles Gabriel & Co, né à la fin des années 1990, est un collectif d’une trentaine de vignerons réunis sur la rive droite de la Garonne. « Ils sont maitres de leurs vignes, jusqu’à la mise en bouteille. Nous leur apportons de la visibilité, une force commerciale », explique Pauline Réaud, responsable marketing et communication aux Vignobles Gabriel & Co.

Si les modèles sont différents, ces deux collectifs sont moteurs en matière d’engagement environnemental. « Chez Tutiac, nous sommes engagés dans l’agroécologie. Plus de 25 % de nos surfaces sont bio, soit 1200 hectares sur 5400. Tous nos viticulteurs sont agréés agriculture agro-environnementale de niveau 4. Beaucoup sont certifiés pour plusieurs raisons. D’abord, pour la protection de nos viticulteurs eux-mêmes, de leurs salariés et de leur famille. C’est aussi la réponse à une demande des consommateurs qui sont en attente de plus en plus de vignobles et de boissons biologiques. »

Tutiac teste, expérimente aussi. « Nous avons planté des cépages sur une centaine d’hectares qui ne nécessitent quasiment plus de traitement. » La cave coopérative est également partenaire d’Immunrise Biocontrol. Cette entreprise girondine est spécialisée dans le développement de produits de biocontrôle à partir de micro-organismes marins, en l’occurrence des micros-algues pour lutter contre le mildiou.

« Le volet environnemental est un cheval de bataille. 66 % de nos vins sont en agriculture biologique ou en conversion », explique, pour sa part, Pauline Réaud, qui ajoute que Vignobles Gabriel est certifié en commerce équitable. Le collectif est par ailleurs labellisé Fair for Life.

Dans les deux cas, les structures soulignent l’importance du collectif. « Nous incitons la filière viticole et plus largement agricole à développer des modèles d’entraide, où l’échange l’humain est au centre », explique Pauline Réaud. « Vignobles Gabriel peut être une réponse à la crise du milieu agricole. Nous avons en effet cette notion de juste rémunération du producteur qui est une problématique très importante. Nous espérons que ce modèle tendra à se développer. Et que le partage des richesses sera mieux réparti à l’avenir dans la filière. »

« La transition vers l’agriculture biologique peut faire peur. En effet, cela implique de mettre en jeu sa production, son volume de production. Le fait d’être 500 et d’avoir des précurseurs dans cette transformation fait que le voisin suit, le copain suit, le collègue suit. C’est comme ça que nous sommes passés de 120 hectares bio, il y a 5 ans, à 1 200 aujourd’hui », témoigne de son côté Stéphane Héraud.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Sur AirZen Radio, nous aimons, raconter les belles histoires et mettre en lumière les savoir-faire français. Ils sont d’ailleurs source d’inspiration chez celles et ceux qui veulent parfois changer de voie professionnelle et se tourner vers l’artisanat pour renouer avec des valeurs authentiques. Fabriquer des objets qui traverseront le temps est l’un des objectifs des associés de la Marque Mona.

Installée près de Bordeaux, cette entreprise dessine et assemble des montres depuis 2012. “Chez MONA, l’ambivalence est reine, mais nous sommes guidés par une conviction inébranlable : les choses ont une âme. Nous considérons que chaque objet renferme en lui une histoire, un savoir-faire, des promesses qui se transmettent d’une génération à la suivante”, expliquent les dirigeants de Mona Watches.

Pour sortir sa prochaine collection, l’entreprise s’est tournée vers le financement participatif. L’envie est ainsi de tisser du lien avec les clients et de les impliquer dans le processus de fabrication.

« On a eu le souhait sur cette collection d’apporter notre savoir-faire, notre touche personnelle. Nous produisons donc intégralement nos cadrans dans notre atelier à Bordeaux. Ça donne un aspect plus artisanal et unique à chaque montre », explique Nicolas.

La marque travaille avec des horlogers de Bordeaux qui s’occupent de monter les montres.

Gaël Lavaud, le fondateur de Gazelle Tech, est parti d’un constat simple : “On a à peu près 1,2 personne dans un véhicule qui fait 1,5 tonne en moyenne. Donc, on dépense notre énergie à déplacer une voiture et pas un passager”, explique-t-il. Toute la logique a donc été de travailler sur l’allégement du véhicule, à commencer par sa pièce maitresse, le châssis, qui représente un poids non négligeable sur un véhicule électrique. L’idée ingénieuse de Gazelle Tech est d’avoir développé une technologie de châssis entièrement en matériau composite, qui permet d’alléger drastiquement le véhicule.

Si l’on sait faire léger depuis très longtemps – rappelons que la 2CV pesait quelque 550kg, sans oublier les voiturettes actuelles –, la sécurité n’est plus forcément au rendez-vous. Gazelle Tech propose ainsi d’allier confort, sécurité et légèreté, avec une voiture qui va par ailleurs consommer 40% d’énergie en moins pour se déplacer et donc nécessiter 40% d’énergie en moins à fabriquer.

Autre simplification, celle de l’assemblage du véhicule. Au lieu d’avoir 200 à 300 pièces en acier embouti destinées à constituer le châssis, la Gazelle Phoenix, le premier modèle de Gazelle Tech, présente simplement 10 pièces qui s’assemblent n’importe où et sans outils en une heure. Un gros Lego.

“Au lieu de fabriquer nos véhicules dans une giga factory, et d’avoir ensuite d’avoir un système logistique qui va transporter les voitures à travers le monde pour les livrer aux clients et dépenser beaucoup d’énergie, on a mis au point un système de production à base de micro-usines que l’on va franchiser auprès de partenaires qui assembleront les véhicules, et qui seront ensuite chargées de les vendre localement. Donc ça permet en plus de recréer de l’activité économique sur l’ensemble du territoire”, précise Gaël Lavaud.

Une voiture qui n’a rien à envier à ses concurrentes électriques, bien au contraire, puisqu’elle consomme même moins : 10kWh aux 100km contre 15 à 17kWh, selon Gazelle Tech. C’est un véhicule avec cinq vraies places qui roule jusqu’à 110 km/h, ce qui permet d’emprunter l’ensemble des voies de transport à notre disposition – rocades, autoroutes ou périphériques -, tout à fait en phase avec un usage périurbain.

“L’un des risques, quand on développe une innovation, c’est qu’elle ne soit pas adoptée”, poursuit Gaël Lavaud. “On a vraiment mis le focus sur développer un véhicule comme celui que vous avez déjà à la maison, mais qui va être beaucoup plus vertueux pour l’environnement.”

Et d’une simplicité à la portée de tous. Dans une logique de redonner du pouvoir au consommateur et de ne pas le rendre dépendant de concessionnaires ou autres, Gazelle Tech a fait en sorte que toutes les informations de l’ordinateur de bord puissent remonter directement sur l’afficheur du véhicule avec des messages simples, clairs, et l’ambition, à terme, de développer des tutoriels qui permettront de faire soi-même l’entretien de notre véhicule si on le souhaite. Avec l’option, toujours, de pouvoir se rendre dans la micro-usine près de chez soi. Car ces micro-usines ont plusieurs fonctions : assembler les véhicules, mais également servir de points de vente et de points de maintenance.

Ce véhicule attire déjà l’attention des collectivités territoriales, qui voient en lui une démarche vertueuse, qui soutient l’emploi dans les territoires et s’insère très bien dans la stratégie de réduction de leur impact au quotidien. Une innovation qui n’intéresse pas qu’en France puisqu’une quarantaine de demandes de micro-usines ont déjà été formulées sur quatre continents.

Avec une logique d’accessibilité à 20 000 euros hors aides de l’État, Gazelle Tech fait aussi le pari du prix, qui pourrait être réduit avec le bonus écologique. Reste à être homologué, ce qui devrait être le cas cette année.

“L’idée est de faire renaître une industrie automobile qui est aujourd’hui en perdition, d’où le nom de Phoenix. On produit de moins en moins de véhicules en France, l’idée est donc de donner une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie et un nouvel élan à notre industrie auto avec un modèle industriel plus vertueux et totalement relocalisé.” Gazelle Tech espère pouvoir mettre la Gazelle Phoenix à notre disposition entre 2025 et 2026.

« L’idée était de trouver le moyen de revenir aux sources. De s’approvisionner en direct, de requestionner l’approvisionnement des produits dans un restaurant, de travailler en local et de sourcer des produits de grande qualité. » Mounir Creanza est l’un des trois fondateurs du restaurant Casa Gaïa à Bordeaux. Ce restaurant est labelisé bio à 75%. « Pas plus à cause du poisson et de la pêche. Nous travaillons avec des artisans pêcheurs. C’est du poisson sauvage qui ne peut pas être labellisé », explique Mounir Creanza.

Pour lui, la question du label est toutefois secondaire. « Nous travaillons avec des agriculteurs qui se posent des questions sur le type de semence qu’ils utilisent, le type d’agriculture qu’ils font. Et très franchement, la plupart des agriculteurs qui travaillent selon notre charte travaillent en bio. En revanche, ce n’est pas ce que l’on met en avant. Nous mettons en avant le local, la qualité des produits et le sourcing en direct. L’idée est de mettre la question alimentaire au centre de la table et l’origine des produits, de retrouver un cycle un peu plus vertueux, naturel. »

En matière d’organisation, « travailler en direct avec les producteurs est un vrai défi », reconnaît Mounir Creanza. Les fondateurs ont fait un gros travail de sourcing sur tout le territoire en amont de l’ouverture du restaurant. « Cela nous a permis de nous connecter à des filières, à des réseaux, de mieux comprendre comment sont produits les fruits et légumes selon les terroirs. Ensuite, nous avons essayé de trouver des solutions logistiques pour faire venir ces produits jusqu’au restaurant au centre de Bordeaux. Pour certains, nous faisons de la mutualisation. Pour d’autres, nous travaillons avec des lieux d’Amap dans la métropole. »

C’est un engagement. « Un engagement écologique d’abord, assure Mounir Creanza. Nous travaillons avec une agriculture artisanale, paysanne. Il y a aussi un engagement économique. Tout l’argent qui transite dans notre restaurant profite à des petites agricultures. Ensuite, il y a un engagement peut-être un peu politique autour de toutes les relations humaines et sociales, au-delà de l’économie en elle-même. »

En plus du restaurant, qui propose des formules du midi en semaine à 18,50 euros (entrée/plat ou plat/dessert), les co-fondateurs ont créé l’entreprise Vivants en mars 2023. Il s’agissait de mettre toute la cuisine de Casa Gaïa dans des plats en bocaux pasteurisés avec une conservation plus longue. « Casa Gaïa est une expérience in situ avec un service. Vivants nous permet de transporter notre cuisine un peu partout. »

La troisième édition du WOW festival se déroule cette année du 5 au 10 mars à Bordeaux. Ce festival pluridisciplinaire est tissé autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Sa créatrice, l’artiste plasticienne Daisy Turner, a souhaité créer un événement sur les femmes et les minorités de genre.

« On a besoin d’avoir une journée clé dans l’année pour marquer le coup. Mais parler d’égalité, c’est toute l’année, c’est pour ça que la programmation dure six jours. C’est important de donner la parole à tout le monde, tout le temps. Cet événement nous donne la chance d’aller dans la rue, de discuter, de dire ce qui ne va pas, qu’on a toujours besoin de progrès. Je pense qu’on a besoin de ce moment clé pour se réunir », développe-t-elle.

Par ailleurs, l’aspect inclusif est également important pour le WOW festival, d’où l’importance de mettre en avant les minorités de genre. « C’est un mot parapluie pour parler des personnes trans, non-binaires, de personnes qui ne se trouvent pas du tout dans ce système de genre. Ce sont aussi des personnes qui subissent les mêmes problèmes que les femmes depuis toujours. Il y a des différences entre nous, peut-être visuellement, mais celles-là ne veulent pas dire qu’on ne vit pas la même chose. Notamment le racisme », explique-t-elle.

« On parle aussi de minorités, de genre, en matière d’accessibilité, mais aussi de personnes malentendantes. Finalement, de toutes les minorités. Le but est qu’on lutte ensemble pour d’être libre et d’être qui on veut être », ajoute Giulia Palhares, assistante communication de l’événement.

Lord de ces cinq jours, différentes formes d’art seront visibles pour sensibiliser, informer, échanger sur ces thématiques. Du stand-up, des arts visuels, des rencontres et dédicaces avec Emma Clit, Blanche Sabbah ou encore Lou Trotignon, mais aussi des conférences sont ainsi au programme. Certains événements se font d’ailleurs en présence d’une interprète LSF (langue des signes française), notamment le concert de Mathilde.

Mais aussi au village des ateliers, qui se tiendra au Marché des Douves, dans le quartier Saint-Michel, notamment pour appréhender les codes du langage inclusif ou encore en savoir plus sur le périnée. Des expositions sont aussi à découvrir, donc celle du collectif artistique, originaire de Metz, les Ourses, qui dévoile « Animales ». L’objectif est de mettre en avant le côté féminin du monde animal. À voir également, les œuvres d’Elisa Dano, graphiste et illustratrice. Sans oublier la présence de la Bibliothèque queer et genre, une association itinérante. La structure propose des moments d’échange et de lecture. Plusieurs partenaires associatifs sont aussi présents.

Le WOW festival rassemble environ 2000 personnes et mobilise 40 bénévoles.

Alors que la loi Egalim impose un minimum de 20% de produits bio dans les cantines, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (Sivu) de Bordeaux-Mérignac est déjà à 57%. Il est donc possible de s’y mettre. Mais comment ? «;Après, c’est un travail de longue haleine du Sivu qui travaille avec les producteurs pour structurer les filières et qu’ils puissent répondre à nos appels d’offres. En l’occurrence, pour qu’ils puissent répondre à nos besoins quantitatifs, il faut qu’ils se regroupent. »

« La commande publique constitue un levier énorme », insiste Delphine Jamet. Les deux collectivités (Villes de Bordeaux et de Mérignac) dépensent plus de 6 millions d’euros en produits bio pour le Sivu. «. »

Au-delà de son engagement en faveur des produits bio et locaux, le Sivu a reçu fin 2023 le prix spécial du jury des Trophées Fairtile pour une commande publique équitable. 13% des produits sont en effet équitables et bio dans les cantines. « Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit majoritairement d’un commerce équitable nord-nord, c’est-à-dire que c’est du commerce équitable français. Et on paie à un juste prix les producteurs », précise Delphine Jamet.

Le Sivu de Bordeaux-Mérignac, qui détient le label Ecocert en cuisine de niveau 2, vise par ailleurs le niveau 3 d’ici 2027/2028. Cet échelon supérieur implique en particulier un minimum 60 % de bio par an, 12 composantes bio et locales par mois et quatre ingrédients bio équitables, enfin, plus de 80 % de cuisine à partir de produits bruts ou peu transformés.

Reste encore un gros chantier pour le Sivu, qui s’équipe actuellement en bac inox pour répondre à l’obligation fixée par la loi Egalim d’en finir avec les contenants en plastique en 2025. « On a le sentiment de ne pas aller assez vite, assez loin parfois. Mais, au final, ce que je retiens c’est qu’entre 2020 et 2023, nous avons pratiquement doublé le pourcentage de bio dans les cantines, que le passage à l’inox est long, mais qu’il fallait ce temps-là. Nous arrivons aujourd’hui au bout du chemin et c’est plutôt positif. Je suis heureuse de participer à cette transition », témoigne Delphine Jamet.

« Mes amis, au secours… Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait expulsée. » Ces mots sont les premiers prononcés par l’Abbé Pierre, sur les ondes de Radio Luxembourg, le 1ᵉʳ février 1954, à la suite de différents drames liée à la crise du mal logement. Ce discours devenu célèbre entraînera un élan de générosité de la part de la population. C’est pourquoi, à l’occasion de cet anniversaire, la communauté d’Emmaüs de Parempuyre, Emmaüs Connect, Le Relais Gironde et la Fondation Abbé Pierre se sont réunis, mi-février, dans le centre-ville de Bordeaux pour sensibiliser le public et rappeler à quoi il est important de soutenir cette cause.

Par ailleurs, le 29ᵉ rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France 2024 recense 330 000 personnes sans domicile. Soit trois fois plus qu’il y a 10 ans. Plus de 9 millions de personnes vivraient aussi sous le seuil de pauvreté, d’après l’étude. « La problématique est toujours la même. C’est qu’il y a des personnes qui ne peuvent pas se loger. À la communauté d’Emmaüs, par exemple, 350 personnes ont tapé à la porte. Mais nous n’avons pas pu les loger faute de place. C’est devenu un problème assez récurrent d’année en année. On voit qu’il y a encore plus de gens qui n’arrivent pas à être hébergés », constate Nasser Bendella, directeur adjoint la communauté d’Emmaüs de Parempuyre.

Par ailleurs, ce rassemblement, était aussi l’occasion de faire connaître les missions de l’association, présente à l’internationale. « Les gens ont une idée assez particulière d’Emmaüs. Ils pensent au magasin, au bric-à-brac, mais pas à ce qu’il se passe en coulisses. Les gens ne sont pas forcément au courant que c’est surtout un lieu d’hébergement, un lieu de vie, de travail », précise-t-il.

En effet, il y a les compagnons, qui sont des travailleurs solidaires du mouvement Emmaüs. Ils font tourner la grosse machine d’Emmaüs à travers la France. « Ils sont protégés par un statut assez particulier. Il permet à ces personnes de travailler, d’autres hébergés, d’avoir une allocation et surtout d’être à l’abri. »

Nasser lui-même a été dans cette situation. C’était, il y a 10 ans. « Je suis arrivé, j’étais complètement désarçonné, un peu perdu. J’étais dans une condition particulière. J’ai pu travailler et ça m’a beaucoup aidé. Ça m’a donné un sens. » Actuellement, il y a 50 compagnons et compagnonnes, des enfants à la communauté d’Emmaüs de Parempuyre. Ils restent, en moyenne, entre deux et trois ans. « Le temps de se refaire, de trouver son chemin, une formation, un emploi, un appartement à l’extérieur. Il y a un processus d’accompagnement qui est destiné aux compagnons pour les aider. Mais tant qu’ils n’ont pas la possibilité et l’envie de partir, ils resteront toujours. C’est l’accueil inconditionnel. »

Alors, afin de faire perdurer le mouvement Emmaüs et ses actions, le directeur adjoint la communauté d’Emmaüs à Parempuyre interpelle : « Aidez-nous à aider. On a besoin de nos donateurs et de nos clients, ainsi que de bénévoles. On a besoin qu’on parle de nous. »

Pollution sonore et de l’air, ondes, pesticides, additifs, perturbateurs endocriniens… Nombreux sont les facteurs environnementaux ayant un impact sur la santé. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 25 % des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux et comportementaux.

Justement, pour réduire l’exposition à ces éléments, Fabienne Béjoint, infirmière, s’est spécialisée en santé environnementale. Elle accompagne ses patients, pendant trois à cinq séances, et à l’aide de différents outils (la nutrition fonctionnelle, la phytothérapie, la réflexologie plantaire…).

AirZen Radio. Qu’est-ce que signifie être spécialisée en santé environnementale ?

Fabienne Béjoint. Mon boulot consiste à travailler sur les liens entre la santé et l’environnement, les environnements globalement. C’est donc un travail de prévention, de sensibilisation, d’éducation à la santé par le biais de cette notion de santé environnementale. Je travaille avec des particuliers, oui, mais également avec des professionnels de santé. Mais là, il y aura davantage un axe formation sensibilisation.

Quelles sont les raisons qui poussent vos patients à venir consulter ?

Il y a ce qu’on appelle des périodes de vulnérabilité. Ça peut aussi bien concerner des personnes qui ont envisagé de concevoir un enfant, des personnes enceintes, des jeunes enfants. On parle de la période des 1000 jours qui va de la conception de l’enfant jusqu’à ses deux ans. Il y a également l’adolescence, qui est une période de forte vulnérabilité aux facteurs environnementaux. Ça peut aussi être des personnes qui sont simplement dans une démarche de prévention pour avoir une santé durable. Il y a également des personnes qui ont déjà des problématiques de santé, des maladies chroniques, auto-immunes. Ça peut être aussi après des cancers, avec une envie de travailler sur son mode de vie, son hygiène de vie et son environnement globalement.

Comment se déroule une consultation ?

Je propose un questionnaire de santé environnementale, qui a pour but d’identifier les expositions principales de la personne. À partir de ça, et des besoins qui ont été identifiés, je vais pouvoir proposer des pistes d’actions concrètes, à moindre coût, et qui sont faciles à appliquer au quotidien. Ça peut donc être chez soi, mais aussi sur son lieu de travail, de loisirs.

Parfois, les personnes viennent aussi avec des questions précises. Je vais donc axer plus précisément mes séances là-dessus. Je pense, par exemple, à une jeune maman qui a son petit, qui a des questions sur les jouets. Mais l’idée, d’abord, est de répondre à ce bilan environnemental en premier.

Quelles sont les questions que vous leur posez ?

Elles sont diverses. On peut donc poser la question du lieu de vie. Les polluants sont différents, qu’on soit en milieu citadin, près d’un axe routier très fréquenté ou d’une zone industrielle. Si la personne vit à la campagne, on va voir s’il y a des vignes, quel traitement conventionnel est appliqué.

Cela concerne également l’alimentation. C’est un gros facteur d’impact sur notre santé. On identifie donc s’il y a des aliments ultra-transformés, si la personne a un régime alimentaire spécifique. Mais on va aussi regarder les produits ménagers qui sont utilisés, les cosmétiques, le sommeil, l’hygiène de vie, l’activité physique. Je m’appuie sur les réponses et sur ce qui est déjà mis en place pour soutenir et valoriser ce qui est positif, et prodiguer des conseils.

Qu’est-ce qui pose problèmes avec ces différents polluants et les perturbateurs endocriniens ?

Dans l’environnement, il y a de nombreux polluants, dont certains chimiques. Et parmi eux, on va retrouver des perturbateurs endocriniens. Ce sont des composés qui vont venir brouiller la bonne communication du système hormonal. Ils vont agir de façon un peu similaire à nos hormones naturelles, en prenant leur place ou en déclenchant des réactions à la place des hormones naturelles. Notre système hormonal est prévu pour fonctionner avec des dosages très précis. Les perturbateurs endocriniens mettent donc vraiment le bazar dans notre façon de traiter notre corps.

Qu’est-ce que tout ça peut causer comme problème ?

Il peut y avoir des problématiques de fertilité, hormonales, neurologiques ou encore métaboliques, ou d’obésité. Il faut comprendre que les expositions aux perturbateurs endocriniens sont cruciales lors de périodes de vulnérabilité. On axe donc beaucoup notre discours de prévention sur la période des 1000 jours. On sait que les impacts précoces chez le fœtus, dans le ventre de sa mère, mais aussi chez le jeune enfant, jusqu’à 2 ans, peuvent ensuite donner lieu à des problématiques de santé qui ne sont pas forcément visibles immédiatement. Elles peuvent apparaître plusieurs années après. On fait le lien également avec les problématiques de maladies chroniques. L’OMS parle d’épidémie de maladies chroniques aujourd’hui.

Il y a des parents qui sont quand même mieux informés aujourd’hui. Mais beaucoup de fausses idées peuvent encore circuler. Et puis, on observe des petites choses qui sont à réajuster. L’idée est vraiment de préserver la santé des générations futures. Je les accompagne d’une façon non culpabilisante. Je ne suis pas là pour être “anxiogène”. L’idée est de valoriser ce qui est déjà fait. En général, il y a énormément de choses bien de faire, il faut optimiser, soutenir et aider à passer à l’action.

Est-ce qu’à partir du moment où on a entamé la démarche d’apporter des modifications à son environnement, même « tardivement », on peut avoir des résultats ?

Ou, il n’est jamais trop tard. Il faut savoir qu’à partir du moment où on enlève un polluant, c’est déjà une chance de plus de préserver sa santé. On part également avec un bagage génétique. Celui qu’on reçoit du patrimoine de nos parents. Finalement, on a la capacité de le modifier, en agissant sur notre environnement. C’est ce qu’on appelle l’épigénétique. On a cette faculté de réduire au silence, peut-être, des choses qui pourraient s’activer, se déclencher si on se mettait en contact de ces polluants.

Quels conseils pourriez-vous nous partager ?

Finalement, aérer chez soi, ça reste très concret, très pratique. Dix minutes le matin, le soir, quel que soit le temps, peu importe la période de l’année. Il faut aérer toutes les pièces de la maison, afin de faire des courants d’air. Il y a en effet plus de pollution en intérieur qu’en extérieur. J’insiste aussi sur les ustensiles de cuisine. Il faut, si possible, remplacer au fur et à mesure tout ce qui contient un revêtement antiadhésif (qui libère des polluants chimiques, NDLR) par de l’inox 18.10 ou de la fonte naturelle.

En matière d’exposition cutanée, de cosmétiques, il y a des labels qui sont aujourd’hui un peu plus connus. Pour l’alimentation, certaines personnes vont faire aussi le choix du fait maison. Des produits assez bruts et naturels.

L’idée de la Metstation vient de Metpark, la régie métropolitaine de stationnement de Bordeaux Métropole, spécialisée dans le stationnement automobile. Mais les usages évoluent. Le vélo et la trottinette occupent désormais plus d’espaces dans les villes et les déplacements en véhicule à quatre roues reculent.

“Le parking n’est plus cette boite de béton qui renferme de la ferraille, comme on l’a construit pendant 50 ans”, explique Nicolas Andreotti, directeur général de Metpark. “Demain, le parking devra s’adapter aux nouveaux moyens de locomotion.” La première Metstation, inaugurée le 14 février dernier dans le centre-ville de Bordeaux, va pouvoir accueillir de la mobilité douce, certes, mais s’adapte aussi à l’électromobilité. Mille cinq-cents bornes électriques seront installés dans les parkings de la ville d’ici deux ans. Mais les parkings du futur devront aussi proposer d’autres services : des espaces de vie et à vivre.

Ainsi, les abonnés pourront y venir récupérer leur panier de fruits et légumes. Nicolas Andreotti est également impatient de proposer ponctuellement des évènements culturels dans ces lieux qui restaient, jusqu’à peu, le dernier endroit où on aurait pu imaginer un évènement récréatif.

La Metstation n’a en effet rien à voir avec l’idée que l’on peut se faire d’un parking. Relookés avec des teintes claires, les murs sont désormais plus lumineux et les espaces plus chaleureux grâce à des baies vitrées venues remplacer les cloisons opaques préexistantes.

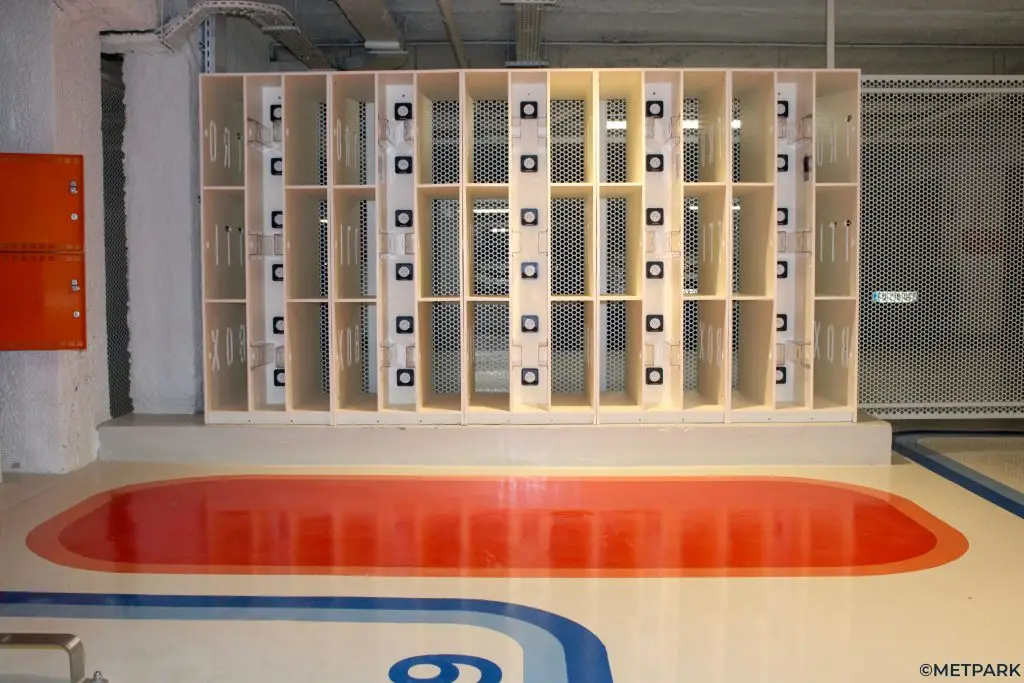

Cet endroit spacieux permet d’accueillir tous les moyens de locomotion qui ne sont pas carbonés : vélos, vélos cargos, handy bikes, trottinettes. À l’intérieur, des dizaines de casiers permettent de ranger son poncho, son casque, son matériel vélo. Dans certains d’entre eux, des prises électriques permettent de recharger sa batterie. Les cyclistes pourront également bénéficier gratuitement de kits pour regonfler, réparer. À disposition, aussi, un distributeur de pièces détachées pour vélos, un guidage à la place pour indiquer les endroits libres où stationner, ou encore un showroom, un espace de démonstration pour les professionnels de la mobilité qui aimeraient exposer leurs nouveaux outils et matériels.

La création de ce nouvel espace a nécessité la suppression de 28 places réservées jusqu’ici aux voitures, transformées en 250 places mobilités douces : un peu moins de 200 pour les vélos, une trentaine pour des vélo cargos, 7 pour les handybikes et une vingtaine pour les trottinettes.

“Un pari qui n’en est pas un, puisqu’on ne fait que suivre les évolutions de la société”, explique Nicolas Andreotti. En effet, au niveau national et à Bordeaux, les parkings perdent chaque année entre deux et trois points de fréquentation. Toutes les grandes agglomérations encouragent leurs habitants à se déplacer en mobilités douces, à pied ou en transports en commun. Par conséquent, le taux de motorisation et le taux d’emploi des quatre roues baissent, et donc la fréquentation des parkings. Ce qui veut dire davantage de disponibilités pour d’autres usages. Aujourd’hui, 8% des déplacements sont effectués à vélo dans la métropole bordelaise. L’objectif est qu’ils atteignent 18% en 2030. Il faut bien penser, dès à présent, les structures pour accueillir ces vélos.

Autre problématique, déjà d’actualité, celle du stationnement sur la voirie et des arceaux vélo pris d’assaut dans l’hypercentre. Sans oublier celle de la sécurité, avec des équipements de plus en plus coûteux à mettre à l’abri. La Metstation, c’est la promesse d’un local complètement sécurisé avec contrôle d’accès et vidéoprotection, auquel les cyclistes ne pourront pas accéder sans carte, badge ou QR Code. Avec un abonnement de 45 euros annuels, ils pourront accéder aux 17 locaux vélos de la Métropole. Lesquels ont vocation à se transformer les uns après les autres en Metstation. Objectif : mettre à disposition 3000 places de mobilité douce dans les deux prochaines années.

Cette réalisation a été effectuée avec une association bien connue des cyclistes bordelais, Vélo-cité, qui œuvre à la mobilité vélo. “On les a associés dès le départ, de manière à ce qu’ils puissent réfléchir avec nous aux candidats pour la maîtrise d’œuvre et ils nous ont suivis tout au long de la procédure jusqu’à faire partie du jury de sélection”, insiste le directeur général de Metpark. C’est Olivier Oslislo du cabinet More Architecture qui a été retenu pour créer cette première Metstation de France. “C’est très important de travailler avec des cyclistes qui, au quotidien, connaissent leurs besoins.”

Cette première station nouvelle génération va aussi permettre, dans les mois qui viennent, de procéder aux ajustements éventuels. “Avec son ouverture, on va peut-être s’apercevoir qu’on a été trop ambitieux sur certains points et pas assez sur d’autres. Elle va donc nous servir de galop d’essai, ce qui va nous permettre d’ajuster par rapport aux besoins des utilisateurs pour les prochaines stations.”

Deux autres Metstation sont en cours de création dans l’agglomération bordelaise. L’une sera achevée d’ici l’été, l’autre avant la fin de l’année 2024.

Après un master en droit de la vigne et du vin et un stage de fin d’études au cours duquel il a fabriqué une machine pour faire des essais bières et bois, Jocelyn Chazel a décidé se professionnaliser dans la bière. Il a fondé avec Mathilde Relet, sa compagne, une brasserie artisanale baptisée Effet Papillon à Mérignac, près de Bordeaux.

Leur leitmotiv ? Proposer des bières originales et équilibrées dans des gammes permanentes et éphémères. « Nous avons deux éphémères par mois pour lesquelles on se laisse la possibilité d’aller plus loin sur les styles », explique Jocelyn Chazel. La brasserie propose également une gamme de bières vieillies en barrique. Une manière de se différencier.

Les bières permanentes et éphémères sont certifiées bio. « La priorité, au départ, était de lancer l’entreprise, de sortir les bières. Mais nous avons senti la nécessité d’aller sur le bio, non pas parce que le marché était porteur, mais parce que le moment était propice dans la chronologie de la brasserie. Nous ne voulions pas y aller trop tard pour prendre de suite les bonnes habitudes. »

Bio, mais aussi le plus possible local. En matière d’approvisionnement, Effet Papillon a commencé, début 2023, à brasser avec des malts provenant de la Malterie de l’Ouest, en Charente-Maritime. « Nous ne pouvons malheureusement plus passer par eux. La réalité économique nous rattrape », regrette Jocelyn Chazel qui a dû faire des arbitrages. « En revanche, nous restons sur une matière première bio. En dehors de ça, nous utilisons du houblon du Lot-et-Garonne. »

Les dirigeants essaient aussi d’être raisonnés dans leur façon de consommer. « Que ce soit de l’énergie, nos consommables, nos emballages », précise Jocelyn Chazel. Les drêches, les résidus de céréales à l’issue du processus de fabrication de la bière sont ainsi récupérées par l’Élevage Monchany, un agriculteur local situé à Saint-Médard-en-Jalles à 5 minutes de la brasserie Effet Papillon. Elles servent alors de complément alimentaire pour les bovins de l’élevage.

« Nous n’allons pas résoudre le réchauffement climatique en consommant bio, mais tout me semble lié : la façon dont on consomme, on achète, comment on est efficient dans nos procédés. À notre petite échelle, cela ne nous semble plus jouable de faire autrement », conclut Jocelyn Chazel.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Isabelle Calkins est la fondatrice de différents programmes de formation dédié à la puissance de la parole, aux clés du succès véritable et au besoin de s’accomplir. Elle donne des conférences sur la prise de parole en public et sur la générosité. Sa conviction est que la parole est aussi un condensé de notre être, comme l’est notre corps, notre voix, notre regard.

En travaillant sur la parole, on accède à notre représentation du monde, à notre histoire, nos émotions. On peut alors desserrer et libérer les nœuds, les peurs, les croyances. Cela, pour nous permettre de prendre notre juste place et contribuer pleinement au monde.

Le monde du travail et les événements de la vie privée ou en société nous poussent de plus en plus souvent à prendre la parole devant un public. Cette capacité relève rarement du don inné. C’est le plus souvent le fruit d’un travail progressif alliant développement personnel et conseils techniques.

Isabelle Calkins explique que les méthodes classiques peuvent s’avérer décevantes. Elles présentent l’inconvénient d’obtenir un résultat « formaté », où chacun ressemble à son voisin quand il s’exprime. Elle incite donc à un accompagnement personnalisé. Cette démarche permet à chaque participant de prendre en compte ses dispositions personnelles du moment, son contexte et son objectif de façon à faire émerger avec générosité sa personnalité et sa singularité.

Sa méthode intègre, bien sûr, des outils techniques qui, au-delà de la capacité à la prise de parole, influent sur l’impact et l’image des participants. Isabelle aide à libérer les peurs et les croyances pour parvenir à manifester son plein potentiel de leadership. Et là aussi, avec générosité !

Isabelle est l’auteure de deux ouvrages « Prenez la parole, prenez votre place » et « Réussissez vos visioconférences » aux éditions De Boeck.

Isabelle Calkins

Conférencière – accompagnante leaders – auteure

https://www.IsabelleCalkins.com

+ 33 (0)6 08 51 07 59

Dessiner, peindre, écrire une phrase motivante au dos de petites cartes et les cacher dans les villes. Tel est le concept de Caroline, plus connue sous le pseudonyme Raffink Art sur les réseaux sociaux. À 28 ans, elle a trouvé un passe-temps qui mêle écriture et art. Son but est de faire passer des messages “bienveillants, préventifs et militants”, comme l’indique la biographie de son compte Instagram, qui cumule près de 2000 abonnés.

La première fois que Caroline a déposé une carte avec un petit mot derrière, c’était en juillet 2021. Cette Bordelaise avait pour habitude de dessiner sur des petits bouts de papier, mais ne savait pas quoi en faire. “Ce jour-là, je n’allais pas très bien. J’ai eu envie de faire quelque chose qui ferait du bien à quelqu’un d’autre, donc, par définition, qui me ferait du bien ”, raconte-t-elle.

Elle décide alors d’écrire une simple phrase bienveillante au dos d’un de ces papiers et de le laisser sur un siège dans un bus en ayant pris le soin d’y inscrire son Instagram : Raffink.art. Dès le lendemain, elle reçoit un message d’un inconnu la remerciant. “Ça m’a beaucoup soulagée dans la peine que je ressentais à ce moment-là”, explique l’artiste. Après ce premier retour positif, elle s’est prise de passion pour ce concept : dessiner, écrire et distribuer. “Maintenant, je ne sors plus de chez moi sans une dizaine de cartes”, plaisante Caroline.

Ses petites pièces d’art ne font que quelques centimètres, mais sont riches en couleurs. La Bordelaise a créé différents thèmes comme des projections de peinture, des fleurs ou à partir de chutes de cartes précédentes. Elle a par ailleurs récemment réalisé une collection avec des chats dessinés au feutre noir sur un fond bariolé. Sur le verso, une phrase inspirante ou militante choisie par l’artiste.

L’art de Raffink Art voyage sans cesse. Ses échantillons se retrouvent partout en France et hors des frontières. Lors de ses périples, Caroline n’oublie jamais de cacher ses cartes et de le partager sur les réseaux sociaux à la manière d’une chasse aux œufs. Cependant, elle précise que la plupart des cartes voyagent grâce à ses abonnés : “Je les donne à des gens qui les font voyager. Il est arrivé une fois que quelqu’un de passage à Bordeaux emporte avec elle une de mes cartes en Argentine”, s’exclame-t-elle.

Après trois ans de productivité, Raffink Art pense avoir façonné plus de 100 000 pièces d’art et espère laisser une trace sur Terre : “C’est peut-être ce que cherchent certains artistes”, affirme-t-elle. Avec tout ça, Caroline garde avant tout des souvenirs et des anecdotes : “J’avais écrit une citation de Guillaume Apollinaire sur une de mes cartes, quelqu’un l’a trouvée, est allé au cimetière du Père-Lachaise à Paris pour la déposer sur la tombe d’Apollinaire, et m’a envoyé une photo. C’était la première fois qu’une carte voyageait autant”, raconte-t-elle.

Grâce à cette activité, Caroline s’est rapprochée d’associations féministes et militantes, et distribue son art et sa bienveillance lors de manifestations. Aujourd’hui, en parallèle de ce concept, la Bordelaise aimerait créer sa boutique d’œuvres d’art.

David Beaulieu, ancien marin, a créé, en 2001 à La Rochelle, l’association Echo-Mer, qui a pour slogan « Écoute ta mer ». Cette dernière s’engage dans la protection des océans et des littoraux à travers différentes actions de sensibilisation auprès des scolaires, des entreprises et des citoyens. Sensible à ce projet et à ces valeurs, Céline Duris a souhaité créer une antenne en Gironde, sur le bassin d’Arcachon, son lieu d’habitation. « La problématique environnementale est la même sur toute la côte atlantique, constate-t-elle. Et chez nous aussi, dans cet endroit où il y a beaucoup de monde en période estivale. J’avais envie d’impliquer les politiques sur les gestes et les méthodes pour protéger le littoral. »

C’est en 2021 qu’elle s’est lancée. « Je ne voulais pas dupliquer Écho-Mer, car je suis sur un autre territoire. Je voulais apporter des solutions et sensibiliser aux déchets qui finissent dans la mer, par le biais d’ateliers, de balades écocitoyennes notamment. » L’une des principales actions est le ramassage de différents déchets sur le littoral et les ports. Certains, destinés à être enfouis ou incinérés, sont revalorisés. C’est le cas des voiles de bateau utilisées pour réaliser de la bagagerie (trousses de toilette, sacs de voyage, portefeuilles). Les paniers ostréicoles sont quant à eux transformés en corbeille et vide-poches. Cette revalorisation est effectuée par les employés de l’ESAT Arca-baie, à Gujan-Mestras, et en collaboration avec le centre pénitencier de Mont-de-Marsan.

Céline peut compter sur son équipe de bénévoles, dont fait partie Claire, pour l’aider dans ses missions. « J’ai l’impression d’agir pour tous les défis environnementaux qui nous attendent à l’avenir, de faire des choses concrètes. Aussi, j’agis sur mon territoire, ce qui me permet de donner l’exemple à mes enfants », exprime la bénévole.

De son côté, Joëlle, retraitée, a décidé de s’investir dans cette association suite aux importants feux de forêts qui ont touché la Gironde de 2022. « J’aimerais bien que plus de gens soient sensibilisés à la pollution environnementale. On sait tous que ces déchets vont dans l’océan. Et lui, il souffre en ce moment. Pourtant, on vit avec la nature qui est généreuse envers nous et nous, il faudrait qu’on la respecte et qu’on ne l’abîme pas. »

Tout au long de l’année, l’Établissement français du sang (EFS), organise différentes campagnes de sensibilisation autour du don du sang. L’une d’entre elles est d’ailleurs consacrée à informer le public sur les groupes sanguins rares qui ont une utilité particulière. Le Dr Fabien Lassurguerre, directeur collecte et production de l’EFS Nouvelle-Aquitaine, répond à nos questions.

AirZen Radio. Qu’est-ce qu’un groupe sanguin rare ? Et, surtout, pourquoi parle-t-on de rareté ?

Dr Fabien Lassurguerre. La rareté, c’est la fréquence dans la population. On définit un sang rare lorsqu’il y a moins de quatre personnes sur 1000 qui possèdent ce type de groupe sanguin. Il y a donc les groupes classiques AB, A, B et O puis les rhésus négatifs ou positifs. Et il faut savoir qu’au-delà de ces groupes sanguins habituels, existent plusieurs particularités qui se rattachent à ces groupes. En tout, ilexiste plus de 300 groupes sanguins au sein de la population humaine.

Comment sont-ils appelés ?

Alors, ils ont des noms, par exemple, le groupe Duffy. Il faut savoir que les groupes sanguins rares ont des particularités que l’on va trouver sur les globules rouges. C’est ce qu’on appelle des antigènes. Certaines personnes ont donc certains antigènes et d’autres n’en ont pas. C’est la répartition de ces antigènes sur les globules rouges qui va faire la différence de groupe sanguin et qui peut amener des particularités très sensibles avec des gens. On peut avoir, par exemple, dans notre population, moins de dix personnes sur la population française qui vont posséder un groupe sanguin particulier. C’est très important de les repérer parce que, quand on va devoir transfuser une personne, il faut absolument connaître le groupe de la personne et trouver le donneur qui va être compatible pour éviter l’accident transfusionnel.

Comment peut-on savoir si notre groupe sanguin est rare ?

Souvent, on le découvre par hasard. C’est-à-dire au cours d’une intervention. Quand on est opéré, une carte de groupe est toujours réalisée. Et, parfois, on se rend compte que le patient va avoir un groupe un peu particulier, qu’on va étudier et qu’on prendra en compte pour les opérations ultérieures.

Il y a aussi des gens qui connaissent leur groupe sanguin parce que, dans leur famille, il y a des sangs rares. Aussi, en France, l’organisme qui s’appelle le Centre national de référence des sangs rares va justement essayer de recenser ce sang. Il va ainsi pouvoir nous alerter en disant : là, il faut vraiment contacter ces personnes pour qu’on puisse les prélever. Parfois, on va même congeler leur sang pour avoir des réserves quand ces sangs rares sont vraiment exceptionnellement rares et pas être dans une impasse quand un malade aura besoin de ce groupe sanguin particulier.

Il y a aussi une conservation spécifique pour les sangs rares…

Ça dépend. On peut être amené à les congeler, ce qu’on ne fait pas habituellement. Quand un donneur va donner son sang, en effet, sa poche va être utilisable pendant 42 jours. Elle va rester sous forme liquide et on va la garder dans le service de distribution. Mais elle ne reste jamais 42 jours dans nos étagères parce qu’évidemment, on a besoin de sang régulièrement. Globalement, la moyenne d’utilisation de nos poches est de 13-14 jours en France. En revanche, pour les sangs rares, qu’on ne voit pas fréquemment, on congèle. Mais si un malade arrive, et qu’il faut absolument avoir besoin de ce sang, on le décongèle.

En fait, ce qu’on veut éviter, c’est de se retrouver dans ce qu’on appelle une impasse transfusionnelle. C’est-à-dire avoir un malade qu’on ne saurait transfuser parce qu’on n’aurait pas la poche qui correspondrait à ce malade. Donc, pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut vraiment qu’on ait plein de donneurs qui viennent pour qu’on puisse les tester. Ainsi, on va pouvoir trouver ces petites particularités qui vont être nécessaires pour transfuser.

Qu’en est-il de la “population de sang rare” ?

Tout le monde peut être “sang rare”. Ça dépend de plein de facteurs. La répartition de ces sangs rares n’est pas du tout la même selon les pays. Par exemple, les rhésus négatifs sont assez fréquents en France. Ils sont présents chez 20 % de la population. Mais en Chine, ce résultat négatif est quasi inexistant, les rhésus négatifs sont donc rares. Et avec la mondialisation, les populations se déplacent. On voit des personnes qui viennent d’autres parties du monde, qui ont des particularités sanguines. Il faut absolument en tenir compte au moment où on va devoir les transfuser.

Cela veut dire que selon endroit dont nous sommes originaires, nous pouvons avoir des particularités dans le sang ?

Il peut y avoir des particularités avec des gens, des antigènes spécifiques qu’on trouve moins dans d’autres populations. La mondialisation a fait que beaucoup de gens bougent. On retrouve en France des populations qu’on ne voyait pas avant, il y a 50 ans. Parfois, des personnes se présentent avec des maladies importantes, nécessitant des transfusions. Je pense notamment à la drépanocytose. C’est une maladie génétique des globules rouges très fréquente et qui va nécessiter des transfusions régulières. Les patients qui en souffrent ont parfois des groupes sanguins un peu particuliers. Il faut absolument trouver des donneurs qui vont être compatibles avec ces malades. C’est donc essentiel d’avoir des dons de gens qui ont des ancêtres venus d’autres parties du monde pour justement disposer d’un panel de sang le plus large possible. Ainsi, on va pouvoir transfuser tous les malades qu’on voit tous les jours dans nos hôpitaux.

D’où cette nécessité de sensibiliser aux groupes sanguins rares et, plus généralement, au don du sang…

Oui, c’est important d’en parler pour inciter les gens à venir donner leur sang et qu’on puisse tester leur sang. Et essayer de repérer des sangs rares parmi ces donneurs. Mais on a besoin que les gens se mobilisent toute l’année, viennent à nos collectes et viennent donner leur sang, qu’ils aient un sang rare ou non. Il faut vraiment que ça se fasse dans la diversité de la population. Tout le monde doit se sentir concerné par le don du sang et doit venir, parce qu’il y a des malades qui vont correspondre parfois à un seul ou deux donneurs. Et, peut-être qu’un jour, eux aussi, pourraient avoir besoin d’être transfusés – ce que je ne leur souhaite pas – et il faudra alors que quelqu’un ait la même particularité sanguine pour pouvoir justement répondre à ces besoins transfusionnels.

En France, 10 000 dons du sang sont nécessaires par jour pour répondre aux besoins.

Arrivée en finale de la seconde édition des Drag Games à Bordeaux, Zoé Klecka, 26 ans, creuse peu à peu son sillon dans cet univers qui allie performance scénique, maquillage et vêtement. Débutante, il lui reste encore des choses explorer.

En effet, cela ne fait que quelques mois que la comédienne et metteuse en scène s’y consacre totalement au sein de la compagnie bordelaise le Grand Incendie. Mais déjà, elle a su montrer son talent en performant avec son personnage nommé Dés Astres, un être hybride, mi-fée mi-sorcière. Rencontre avec cette femme artiste qui a différentes cordes à son arc.

AirZen Radio. Comment avez-vous découvert l’univers drag ?

Je pense que c’était il y a à peu près six ans. À Bordeaux, il y a eu plusieurs vagues drag. À cette époque-là, le drag commençait à prendre son essor. Et moi, je suis arrivée à un moment où il y avait des soirées organisées dans des bars à Victoire [dans le centre-ville de Bordeaux, NDLR] de manière très régulière. J’y suis allée en tant que spectatrice, je n’y connaissais absolument rien. Et Camomille, qui fait du drag depuis longtemps, et qui est aussi costumière dans ma compagnie, m’a dit de venir. J’y suis allée et j’ai trouvé ça incroyable. C’est super parce que chaque personne est ce qu’elle a envie d’être, fait ce qu’il veut. Visuellement, ce que je voyais me plaisait. Il y avait un côté magique.Je me suis revue petite fille.

Quelle a été votre première expérience dans le drag ?

Un jour, l’ancien président du collectif bordelais la Casa Drag, qui organisait depuis longtemps des soirées, m’a proposé de performer parce qu’il avait besoin d’une baby drag. C’est quelqu’un qui n’a pas vraiment encore performé. Je me suis dit : pourquoi pas ? J’y suis allée, et ça m’a fait un bien fou. Vraiment, je me suis dit : c’est super.

Les premières fois, j’ai performé avec une barbe. Je ne faisais pas non plus du Drag King, mais j’avais des barbes dessinées avec des paillettes. Puis, j’ai dû faire une pause pour mes études pendant un certain temps. Mon cursus de théâtre me prenait beaucoup de temps. Et l’année dernière, j’ai décidé de m’y consacrer à fond. Ça a plutôt bien fonctionné. Et parce que j’ai fait plusieurs scènes ouvertes, j’ai participé aux Drag Games et fait partie des dernières finalistes.

Comment avez-vous construit Dés Astres, votre personnage ?

C’est un peu particulier, parce que ce n’est pas un personnage fictif, comme au théâtre. On n’est pas seulement un personnage fictif. Je trouve que c’est une démarche assez politique, parce qu’à chaque fois qu’on est sur scène, qu’on prend la parole, on peut en profiter pour faire passer des messages qui nous tiennent à cœur. Ce personnage-là s’est construit au fur et à mesure, mais pas que dans le drag, par ma pratique théâtrale aussi. J’avais envie de performer quelque chose de très personnel et, en même temps, de me permettre d’être autre chose que moi.

J’ai choisi ce nom, Dés Astres, parce que je me suis dit que c’était bien pour moi. Je me moque un peu de cette partie de moi, celle où j’ai tendance à dire que je suis trop nulle, que je n’y arriverai jamais, que je ne suis pas ceci, je suis timide. Puis, j’ai un côté petite catastrophe qui ressort avec ça. Ce personnage-là s’est donc construit autour de ça, de cette figure-là et, en même temps, de mes envies artistiques. C’est un peu féérique et je m’inspire aussi du fantastique, des esthétiques un peu sombres. J’adore aller dans de l’humour, du kitsch. C’est un endroit qui me permet d’être un crash test de moi-même.

Avoir mis un pied dans le monde du drag vous a donc permis de faire des choses que vous n’auriez pas pu faire avant ?

Oui, complètement. Ça m’a permis de rêver un peu plus grand artistiquement et pour moi-même. Des mises en scène comme celle que j’ai proposée à la finale des Drag Games, par exemple, avec beaucoup de lumière, une énorme jupe à paillettes, des danseuses qui sortent de sous ma jupe… je n’aurais pas pu proposer ces choses ailleurs, parce que je me serais potentiellement censurée. Là, je me suis dit qu’il fallait que j’aille le plus loin possible dans ce que je veux faire.

Est-ce que ça vous a apporté autre chose ?

Depuis que je fais du drag, j’ai un autre rapport à mon image. Il est beaucoup plus positif dans le sens où, avant, j’étais très intransigeante : toujours sortir bien maquillée, bien habillée, etc. Je me demandais toujours si j’étais assez ceci ou pas assez comme ça. Même les problématiques féministes que j’ai pu soulever dans le théâtre, je les mettais sur le plateau sans pour autant me les appliquer personnellement.

Et là, du fait de me retrouver projetée là-dedans, c’est moi qui performe sur scène. C’est mon corps. C’est ce que je suis, ce que je renvoie, qui performe. Ça m’a vraiment permis de lâcher prise dans ma vie parce que je me suis vue. Ça m’a donné de la force. Je me suis vue tellement forte, tellement impressionnante.

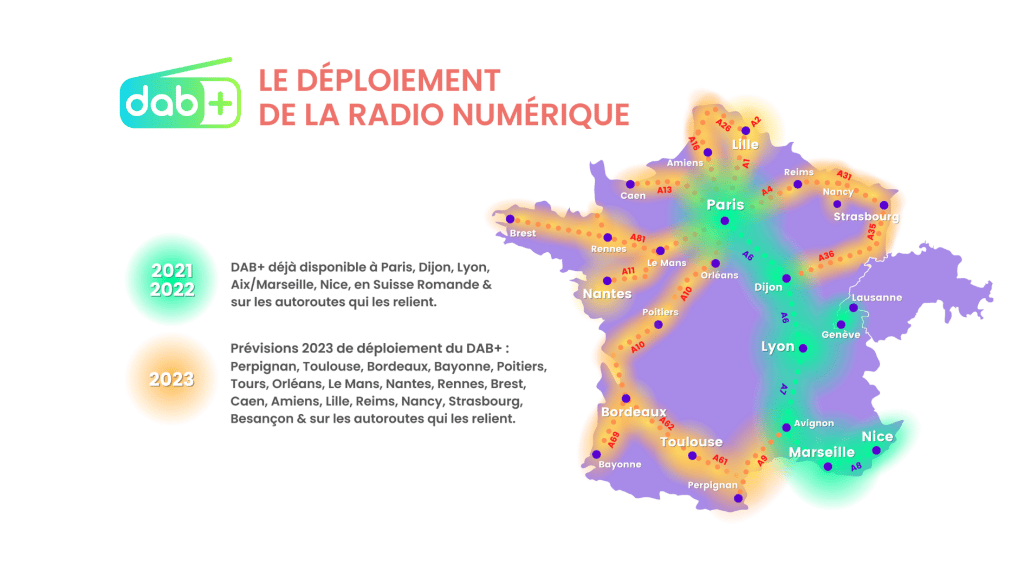

De Paris à Marseille en passant par Lyon, AirZen Radio a commencé à émettre en octobre 2021 sur un axe est de la France en DAB+. Cette nouvelle technologie de diffusion de la radio en numérique, sur poste autonome ou en voiture, est gratuite. Depuis quelques semaines, le déploiement des émetteurs s’accélère. AirZen Radio touche ainsi désormais 60% de la population française métropolitaine. De Bordeaux à Toulouse, d’Amiens à Besançon, de Nice à Poitiers, de Reims à Valenciennes…

AirZen Radio n’est pas une webradio, même si elle peut s’écouter comme telle sur airzen.fr. Les contenus d’AirZen Radio, tels que les reportages et les émissions sont aussi disponibles en podcasts sur les plateformes de streaming. AirZen Radio est avant tout une radio, une antenne en flux continu, une plateforme nationale d’informations positives et de solutions.

« Quelle est votre fréquence ? » nous demande-t-on souvent. Nous n’en avons pas. Pas de 100.5 ou 98.2. Les fréquences sont réservées à la bande FM, aujourd’hui saturée. Le DAB+ fonctionne aussi avec des émetteurs radio, mais ils sont numériques. Ces derniers sont déployés progressivement dans toute la France.

« C’est exactement à la radio ce que la TNT est à la télévision. C’est-à-dire, la capacité à recevoir, à écouter la radio en son de qualité numérique avec l’absence d’interférences ou de grésillements comme on peut avoir sur la bande FM. Mais cela reste de l’écoute hertzienne sur les postes équipés d’une puce DAB », explique Hervé Godechot, membre de l’ARCOM. Les puces DAB se trouvent dans tous les nouveaux postes commercialisés aujourd’hui ou directement dans les voitures récentes, vendues depuis 2020. Le DAB+ est disponible gratuitement et sans abonnement.

AirZen Radio fait partie des antennes nationales, comme ses consœurs, qui obtiennent, en plus de leur fréquence hertzienne, une fréquence numérique. « Dans une ville comme Paris, on peut écouter 48 radios en FM et plus de 100 en DAB+ », ajoute le spécialiste.

La France est à la traîne concernant le déploiement du DAB+. « La Norvège a complètement renoncé à la bande FM pour une radio exclusivement numérique. Idem pour la Suisse. D’autres pays, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Belgique, ont une offre numérique déjà bien installée », explique encore Hervé Godechot.

AirZen Radio a démarré sa vie entre Paris, Lyon et Marseille. Elle la poursuit désormais, comme l’ensemble des autres stations nationales, à Bordeaux, Toulouse, Nice, Monaco, Amiens, Calais, Le Havre ou encore Metz. Le DAB+ couvrira, d’ici à la fin du mois de mars 2024, plus de 60% du territoire de la France hexagonale.

« On entre dans une phase où, après le développement des émetteurs le long des grands axes routiers, nous élargissons nos zones vers la ruralité », conclut Hervé Godechot.

C’est à Cenon, en Gironde, que vit Noémie De Mul. A 33 ans, la jeune naturopathe exerce en parallèle une profession peu connue : doula de fin de vie. Elle est ainsi en lien avec des personnes en fin de vie, des aidants ainsi que des personnes qui vivent un deuil, quel qu’il soit. Elle leur apporte ainsi une aide dans son cabinet qu’elle a installé chez elle, en visio, et va les rencontrer à l’aide de son camion aménagé. L’accompagnante partage son quotidien sur son compte Instagram NoéNaturo.

AirZen Radio. Qu’est-ce qu’une doula de fin de vie ?

Noémie De Mul. J’ai tendance à dire qu’une doula, c’est une facilitante. L’idée est donc d’être présente dans des moments de vie qui sont quand même assez intenses. C’est vrai qu’on a tendance à connaître davantage les doulas de naissance. Celles de fin de fin de vie vont être là pour le deuil, pour accompagner les aidants. L’idée est vraiment de faire le lien entre tous les acteurs d’une fin de vie et d’apporter le plus de douceur, de sécurité, de faire en sorte que ce moment qui, justement, est assez intense, soit vécu de la façon la plus douce possible. J’insiste autant pour la personne en fin de vie que pour les personnes qui vont être autour. C’est important qu’elle sente que ses proches sont sereins.

Depuis quand exercez-vous ce métier ?

Officiellement, ça fait un peu moins de deux ans. Officieusement, j’ai envie de répondre depuis toujours, quelque part. La mort a toujours été présente dans ma vie. J’ai effectivement de nombreuses personnes autour de moi qui sont décédées et j’ai toujours été celle qu’on vient voir quand, justement, il se passe quelque chose comme ça ou quand on traverse des moments sont difficiles.

Comment en êtes-vous venue à devenir doula?

J’avais une idée vraiment différente de la mort et de la façon dont on pouvait l’accompagner. Très longtemps, je me suis dit qu’elle ne pouvait pas exister. Et puis, j’ai traversé beaucoup de choses, notamment le décès de mon épouse. Je l’ai accompagnée.

Et dans le cadre de mon cursus de naturopathe, j’ai fait un mémoire sur les soins palliatifs et la naturopathie. Puis j’ai commencé à chercher sur Google “soins palliatifs et naturopathie”, sans grande conviction. Finalement, je suis tombée sur le site d’une femme que je trouve assez exceptionnelle. C’est auprès d’elle que je me suis formée. Elle a créé ce qu’on appelle l’Institut deuil et doula de fin de vie. J’ai lu son site. Et là, je me suis dit “c’est ce que je veux faire”. Ca reprenait tout ce que je faisais déjà, mais de manière officielle. Tout en étant porteur d’une voix. C’est-à-dire que ce n’est pas juste un métier, c’est une vision de la vie, une vision de l’être humain.

Cette formation est-elle reconnue ?

Ca reste toujours un sujet frileux. C’est un peu comme la naturopathie. On est un peu en retard en France par rapport à ça. Donc effectivement, non, elle n’est pas, elle n’est pas cadrée de ce côté-là. C’est bien tout le problème d’ailleurs. Parce que ce qu’on aimerait éviter les dérives et faire en sorte que les choses restent bien bordées. Ce processus est quand même en cours. Je sais que la formation que j’ai faite est en instance d’être reliée au Qualiopi (une certification qualité attribuée accordée aux organismes de formation qui remplissent les conditions fixées par le ministère du Travail, NDLR). Il y a donc des choses qui sont en train de se développer. Mais c’est un sujet frileux, qui prend donc du temps.

Comment se déroule cette formation ?

Elle se déroule sur un an, en présentiel ou à distance. Je n’ai aucun problème pour dire que cette formation, finalement, c’est une façon d’apprendre des outils. C’est une façon de pouvoir aborder tous les deuils, quels qu’ils soient. C’est aussi une thérapie parce qu’on ne peut pas être une bonne doula de fin de vie si on n’a pas soi-même travaillé sur ses deuils, sur son rapport à la mort, à celle des autres et à la sienne.

Il y a, entre autres, beaucoup de mises en pratique, d’exercices, même si je n’aime pas ce terme, qu’on fait à plusieurs où on pose des questions assez intenses, assez intimes aussi, qui servent ensuite lors des consultations. On va reproduire ces exercices avec les gens qu’on suit. Mais ce travail amène aussi beaucoup d’outils et de réflexion.

Quel genre de réflexion ?

Le sujet du deuil est un peu réducteur. En tout cas, en France, on associe le deuil au décès d’un être vivant, d’humain, de chien, de chat, de lapin… Mais il n’y a pas que ça. Il y a le deuil d’une maison, d’une relation, d’un projet, le deuil de soi aussi qui est un sujet très peu abordé. Il y a le deuil de son corps, si on a un handicap. En ce moment, j’accompagne une femme qui est en train de perdre l’ouïe. Donc oui, elle ne va pas mourir, mais c’est quand même une autre vie qu’elle va embrasser. Tout ça constituent des deuils et ce sont des choses qui ne sont pas toujours abordées dans la société. Cela nous pousse aussi dans nos réflexions et nous donne des outils pour accompagner ces personnes-là.

Quels sont les outils que vous avez acquis lors de cette formation ?

Il y a d’abord les outils qu’on nous apprend pendant la formation. Puis, il y a les outils que j’avais déjà moi ou que j’ai continué d’acquérir au fur et à mesure du temps. Parce qu’en étant naturopathe, le but est d’avoir une caisse à outils. Donc, il y a des outils très pratico-pratiques – des huiles essentielles, des plantes, des fleurs de Bach. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là, car c’est possible d’atténuer l’intensité des émotions d’un deuil. On n’enlèvera jamais l’émotionnel et ce n’est pas le but.

En revanche, on peut faire en sorte que ce soit un peu plus doux. Souvent, les gens d’ailleurs ont cette croyance qu’on est condamné à souffrir. Mais il est possible de vivre avec plus de douceur. Puis, il y a des exercices comme celui de la chaise vide qui permet de verbaliser des choses à la personne qui n’est plus là, et ainsi drainer ce qui n’a pas été dit.

Comment se déroulent les suivis ? A-t-il lieu sur plusieurs séances ?

Aucun suivi ne se ressemble. Parfois, une séance suffit, car les gens ont besoin dans l’instant de déposer ce qu’ils traversent, ont traversé, et d’être entendus. Et puis, il y a d’autres personnes qui ont besoin d’avoir un espace sécurisant et de rendez-vous réguliers. En ce qui me concerne, j’aime être disponible. Donc les gens savent que, de toute façon, j’ai des créneaux d’urgence. Pour la fin de vie, c’est un peu pareil. Il peut y avoir des personnes qui me demandent des rendez-vous, qui ne sont pas en fin de vie strict, c’est-à-dire qu’elles sont en palliatif ou ont des pathologies qui font que, à un moment donné, elles savent que les choses peuvent déraper. Elles ont besoin de parler d’elles, de leur mort éventuelle, de leurs directives anticipées, de toutes ces choses-là. Les rendez-vous vont donc être plus ou moins réguliers, dans ces cas de fin de vie stricte, d’où le camion.

Selon vous, pourquoi les gens qui vous consultent ont recours à vos services plutôt qu’à ceux d’un spécialiste, comme un thérapeute ?

Souvent, ils ont tendance à dire que je dégage effectivement quelque chose de rassurant. Donc les gens qui me voient, qui me suivent sur les réseaux viennent aussi pour ça, parce que j’ai quelque chose, d’après eux, de très doux. J’aime aussi à dire aussi que j’ai 33 ans et déjà eu une vie assez intense. Dernièrement, une personne que j’accompagne m’a dit : « C’est fou de voir à quel point ta légitimité part de tout ce que tu as pu traverser ». Car effectivement, j’ai déjà expérimenté de nombreux deuils. C’est ce qui fait qu’ils se sentent entendus, ils savent que je sais ce qu’ils vivent.

J’aime beaucoup les psychologues, les psychiatres. Je trouve qu’ils sont très importants. La santé mentale en général. Pour moi, c’est fondamental qu’on puisse avoir de tout sur les professionnels. C’est vrai aussi que quand il est question du deuil, certains me disent qu’ils ne se sentent pas complètement compris par quelqu’un qui n’a pas déjà vécu ça.

Qu’est-ce que vous apporte ce métier ?

Ça me donne une vision de la vie qui est assez intense. Déjà, de vivre en étant en contact avec la mort de manière régulière, ça permet de se rendre compte à quel point la vie c’est vachement bien et de pouvoir en profiter vraiment pleinement. Les gens pensent que quand on accompagne la fin de vie, c’est un peu glauque. Mais ce sont des moments hyper lumineux. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d’amour. C’est un vrai cadeau.

Pourquoi avez-vous fait le choix de l’itinérance ?

J’avais à cœur de pouvoir me déplacer, parce que c’est un mode de vie que j’aime. C’était important de me rendre disponible et de pouvoir aller au plus près des personnes qui sont dans le besoin. C’est ce que je propose et que j’appelle une mise à disposition. C’est-à-dire que je viens avec mon camion. Je me gare devant chez les gens. Puis je reste trois jours et trois nuits et je leur dis que “je suis à disposition”. Ça veut dire qu’ils m’appellent n’importe quand, sur les trois jours et sur les trois nuits, j’ai juste à ouvrir la porte de mon camion et je suis là. Je trouve ça chouette parce que ça donne lieu à une conversation et ça leur permet de poser des questions et donc un échange. Ça permet aussi des rencontres. Le but est de pouvoir en faire un sujet normal car c’est un sujet normal et je suis pleinement convaincue que plus on sera à l’aise avec les émotions, le deuil et la mort, plus les choses seront douces.

Anne a créé un Espace d’hébergement pour animaux délaissés (EHPAD) à Libourne, en Gironde. Elle y recueille des équidés abandonnés, délaissés ou placés par la justice et leur offre un dernier foyer. Passionnée d’équitation et de chevaux depuis l’enfance, Anne a décidé de fonder son association suite à un constat qu’elle partage sur le site de l’Ehpad Equus : « Que deviennent les équidés âgés ou malades lorsqu’ils ne sont plus exploitables ou rentables ? Devenus indésirables, beaucoup d’entre eux risquent l’abattoir. D’autres se retrouvent isolés au fond d’un pré et certains encore sont lâchement abandonnés… Est-il concevable qu’un cheval ayant servi et obéi durant de nombreuses années pour satisfaire l’homme devienne un paria lorsque sa force et ses performances déclinent ? »

Aujourd’hui, le refuge recueille une vingtaine de pensionnaires même si la demande d’accueil ne cesse d’accroître. Anne Grillon tient néanmoins à limiter le nombre de places disponibles pour pouvoir offrir à ses équidés tout le confort dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

Chevaux, ânes ou encore poneys viennent toucher en plein cœur l’équipe de bénévoles. « Il y a un petit poney qui s’appelle Samy, qu’on a récupéré il y a un peu plus de trois ans. C’est un poney qui connu beaucoup de souffrances physique et psychologique. Il est borgne. Il était dans les roues à poneys dans les foires. Ce sont des poneys qui sont dans des roues toute la journée pour amuser les enfants. Heureusement, cela est maintenant interdit. Suite à cela, il avait été sauvé par quelqu’un mais qui l’a laissé dix ans dans un pré tout seul. Il y a eu un retour à l’état sauvage. Cela a été très complexe de rentrer en contact avec lui. »

Samy, comme tous ses colocataires de l’Ehpad Equus, peut être parrainé. Ce dispositif permet à l’association de palier les différents besoins et le bien-être des pensionnaires.