EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Originaires de Bordeaux, Paul, Antoine, Vincent et Alexis sont des amis de longue de date. Tous les quatre passionnés de nature et de sport, ont eu envie de donner une dimension solidaire et caritative à leur passion. Ils ont alors en créé l’association Sentiers d’Espoir, en janvier 2023. Avec celle-ci, ils ont organisé une collecte de fonds au profit de la Ligue contre le cancer. Le but était alors de soutenir la prévention, la recherche, l’aide aux patients et leurs proches.

Cette initiative a été motivée par le fait que « l’année dernière, avec Antoine, Alexis et notre amie Charlotte, nous avions déjà fait ce trail, explique Paul. On s’est dit pourquoi pas le refaire cette année et y ajouter une dimension humaine. Puis, on s’est dit qu’on allait créer cette asso pour cette cause. Elle nous touche tout particulier, notamment parce que je suis médecin spécialisé dans le cancer à l’institut Bergonié (un centre régional de lutte contre le cancer, NDLR) depuis trois ans. Une personne de la famille d’Alexis est par ailleurs touchée par le cancer. Vincent et Alexis ont accepté sans hésiter de participer à cette course. »

Pour donner de la visibilité à cette cause et à leur démarche, les quatre comparses participent à diverses courses : La Course du Petit Prince, Kantatrail, le marathon du Montcalm, entre autres. Mais leur but final est de terminer Le Zembrocal Rail. Il s’agit de l’une des courses du Grand Raid à la Réunion qui se déroule du 17 au 20 octobre 2024. Cette course de relais de 151 km présente un dénivelé de 9 130 mètres, le montant de dons qu’ils souhaiteraient atteindre.

Chaque année, plus de 433 000 cancers sont diagnostiqués en France. Un constat qui rappelle qu’il est toujours important de sensibiliser, même s’il y a des avancées, souligne Paul. « Entre le moment où j’ai commencé mon internat et maintenant, il y a dix ans. J’ai pu constater des évolutions dans la prise en charge du cancer. Elles sont assez phénoménales et incroyables. Il y a de nouvelles thérapies qui sont vraiment extrêmement efficaces. On arrive même à guérir certains cancers métastatiques, qu’avant, on n’arrivait pas du tout à guérir ou au moins mettre en rémission prolongée. »

L’autre axe fondamental des fondateurs de Sentiers d’Espoir est de permettre d’améliorer le quotidien des patients. Ainsi, les fonds récoltés pour le comité de Gironde de la Ligue contre le cancer serviront à prolonger la prise en charge de soins socio-esthétiques et d’aides physiques adaptées. Les subventions actuelles s’arrêtent en effet en 2025.

“Il faut aussi pouvoir gérer les effets secondaires, réapprendre à vivre avec, pendant et après la maladie. La prise en charge des à-côtés du cancer est importante”, explique Antoine cofondateur de Sentiers d’Espoir et masseur-kinésithérapeute au CHU de Bordeaux. “Sur le plan médical, c’est très bien de proposer un traitement. Mais après, on n’est pas avec le patient à la maison. Il peut y avoir de la perte de confiance en soi, de la perte d’autonomie. L’image qu’on peut avoir de soi quand on a été traité d’un cancer peut parfois être compliqué, etc. Il y a des à-côtés qu’on ne maîtrise pas. Et le relais associatif pour ce genre d’aspects de la vie du patient est important pour la reprise de confiance en soi”, ajoute Paul.

Si vous êtes sur le point d’adopter un chiot, un chien, pour la première fois, il se peut que vous éprouviez du stress. C’est normal, un nouvel habitant va venir vivre chez vous, avec vous, pour au moins 10 ans. Pour minimiser les sources d’angoisses liées à son arrivée, rencontrer un éducateur canin peut être une solution. Et ce, même avant que votre animal élise domicile chez vous. Matthieu Foulon est éducateur canin à Bordeaux, sous le nom de “Papatte douce”. Selon lui, lorsqu’on adopte un chiot “la priorité, c’est de faire un chien qui soit à l’aise à l’extérieur. Parce que, bien souvent, la peur est la chose sur laquelle il faut le plus lutter dans mon métier.”

L’éducateur insiste sur ce point-là, expliquant l’importance de montrer à son chien qu’il peut avoir entièrement confiance en vous. Son monde n’étant évidemment pas le vôtre, il peut rapidement éprouver de la peur devant le moindre obstacle. Lui prouver que, grâce à votre présence, la peur n’est pas nécessaire est pour ainsi dire la base de l’éducation canine : “L’obéissance, vous l’aurez, précise Matthieu, mais il faut donner l’appétit au chien de vouloir vous suivre et vous donner toujours plus de concentration.”

L’éducateur insiste également sur un autre point. Celui d’être certain d’avoir le temps, l’espace et la volonté de s’occuper d’un animal qui demande beaucoup d’attention. Car il est important de conscientiser que le canidé n’est naturellement pas ou peu adapté à notre mode de vie. Ne pas prendre le temps de s’en occuper peut causer des troubles : “Les problèmes de destruction, ou des problèmes liés à la solitude peuvent se développer très rapidement si on n’a pas pris en considération les besoins de la race au préalable, si on n’a pas un cadre de vie qui soit suffisamment adapté au fait d’avoir un animal, qui ne peut pas que rester à la maison”, précise l’éducateur. Tout cela varie en fonction du milieu dans lequel le chien va grandir. S’il se trouve en campagne ou en ville, les règles ne seront pas les mêmes.

Prendre le temps d’apprendre de quoi son animal a réellement besoin en amont évite bon nombre de problématiques futures. Matthieu Foulon préconise une adoption réfléchie avec des éleveurs de confiance : “Il faut toujours pouvoir voir la mère”, insiste-t-il. Celle-ci, comme pour les humains, a un rôle essentiel dans le bon développement du chiot de sa naissance à ses trois mois environ. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec un éducateur canin pour votre chiot, il faut compter entre 150 et 200 euros pour cinq sessions. Le nombre de séances varient en fonction de l’âge, du comportement et des besoins.

Elle s’est installée près de Bordeaux dans un endroit préservé. Vanessa Vital est productrice de plantes aromatiques en bio au Taillan-Médoc, en Gironde. Le nom de son exploitation : Le Jardin Ti’zen. Elle y cultive plusieurs variétés de thym, de menthe, de l’origan, du romarin, du basilic, de la sarriette ou encore des framboisiers et des cassissiers. Des plantes qu’elle transforme en tisanes, en douceurs moins sucrées que les sirops. Elle propose également des mélanges d’aromates et se lance dans le miel. « Cela grossit petit à petit », reconnaît-elle. Car elle travaille désormais à temps plein sur son exploitation. Mais la passion a toujours été là.

« Quand on a emménagé avec mon mari, les premières années, on était en appartement et on louait une petite parcelle dans les jardins familiaux. Après, on a toujours eu un potager, des plantes aromatiques. Et j’ai toujours fait déguster des tisanes aux copines. » Elle fait finalement un premier marché avec une première tisane, uniquement verveine citronnelle. « Ça a été le déclic. »

Sur l’exploitation, pas de mécanisation. La culture, la récolte, le mondage, la mise en sachet sont effectués à la main par ses soins. Vanessa Vital est par ailleurs labellisée bio. « Le terrain l’est, mes produits aussi », assure-t-elle. Elle n’utilise pas de produits chimiques et n’en a ni l’envie, ni le besoin. « Je veux qu’on se fasse du bien avec mes produits, les tisanes, les aromates. J’ai d’ailleurs très peu de maladies sur mes plantes, voire pas du tout. Les plantes sont mélangées et, du coup, se protègent entre elles. J’ai mis du thym un peu partout. Les soucis protègent des pucerons. Il y a un équilibre naturel qui se fait », explique Vanessa Vital.

Bilan plus de cinq ans plus tard ? « C’est vrai que ça fait du bien de regarder en arrière. Je suis super contente. Pour moi, c’est très important d’être dehors. Quand j’ai les mains dans la terre, tout s’arrête. C’est une activité qui me nourrit. Aujourd’hui, je m’agrandis, je développe des partenariats et j’ai des idées sous le coude. Je me souhaite bon vent », s’enthousiasme-t-elle.

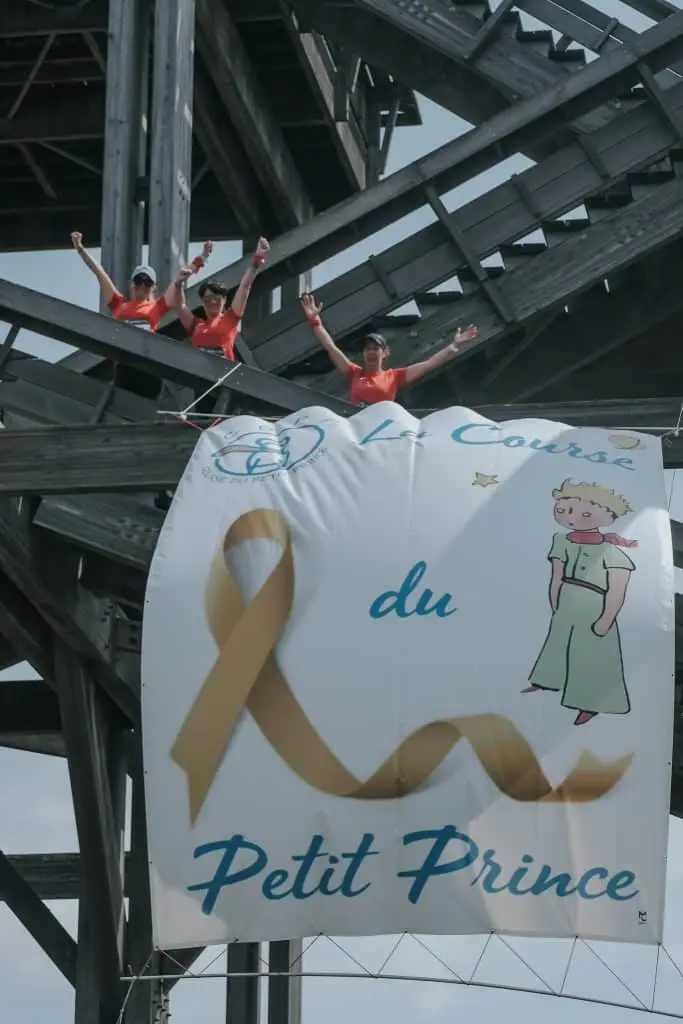

À Pessac, en Gironde, se déroulera le 9 mai, la nouvelle édition de la Course du Petit Prince, à la forêt du Bourgailh. L’objectif de cet événement caritatif est de faire avancer la recherche sur les sarcomes, qui sont des cancers rares. Ceux-ci représentent en effet 1% des cancers de l’adulte et 15% chez l’enfant. Ils se développent dans lesdits tissus mous type muscles, os, cartilages, etc.

À l’origine, il y a un couple : Marie et Jean-François Subilleau. C’est à la suite du décès d’un sarcome de leur fils Corentin qu’ils ont créé cette association en 2022. « Le but est de sensibiliser l’opinion publique sur la maladie et l’informer sur les avancées thérapeutiques », explique la cofondatrice. Une marche de 5 et 11 km, un trail pour adulte de 7 et 15 km et une course pour les enfants de 1 et 2 km sont prévus pour l’occasion. Autour de la course sera également mis en place un village autour de la maladie et du bien-être des patients avec différentes associations.

Tous les bénéfices de la Course du Petit Prince seront reversés au programme national RHU Condor engagé dans la recherche sur les sarcomes et lauréat d’un appel à projet de l’État, sur la Recherche Hospitalo-Universitaire en santé. Il a une durée de cinq ans. Antoine Italiano, professeur des universités-praticien hospitalier, spécialiste des sarcomes, coordonne ce projet à travers l’institut Bergonié, à Bordeaux, centre régional de lutte contre le cancer en Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs, l’intérêt de ce programme s’explique par le fait que « ces cancers, ces sarcomes, se manifestent la plupart du temps sous forme de masse. Ils peuvent être comparés à des kystes ou à des lésions bénignes. Et c’est ce qui fait la difficulté de leur prise en charge par les médecins traitants ou des médecins spécialisés, qui ont peu connaissance de cette pathologie. Ils n’ont donc pas le recul nécessaire pour prendre en charge correctement ce cancer », détaille Marjorie Pouyles, cheffe de projet du programme RHU Condor. Le fait que les traitements n’aient pas évolué depuis 1970 rend également difficile la prise en charge de cette maladie.

Alors, afin de faire progresser de manière efficace la recherche, le programme se base sur un consortium de huit partenaires. Ainsi, il y a trois centres de lutte contre le cancer : Léon Bérard à Lyon, Gustave-Roussy à Villejuif et l’Institut Bergonié. Ces établissements coordonnent le réseau français des sarcomes, le réseau NETSARC+. L’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) est également partie prenante de ce projet avec trois biotechs françaises – Domain Therapeutics, Explycite et Owkin. Chacune dispose de son domaine de connaissances. Grâce à ces différents domaines d’expertises, l’idée finale est de pouvoir trouver un traitement efficace pour éviter les rechutes de patients au stade métastatiques et prolonger leur espérance de vie. Il y aurait notamment des pistes de solution avec l’immunothérapie.

« Le traitement qui est le plus connu, c’est la chimiothérapie. Elle va taper la totalité des cellules dans le corps. On connaît certains effets secondaires, comme la perte des cheveux. L’immunothérapie, est un processus un peu plus spécifique. On va introduire dans le corps du patient un médicament. Cette molécule va booster son système immunitaire pour permettre au corps de répondre par lui-même contre le cancer. L’idée, donc, c’est justement de comprendre, par plusieurs outils, le fonctionnement de ce qu’on appelle le micro-environnement de la tumeur. C’est-à-dire comment elle va réagir dans le corps. Et par la suite d’affiner au mieux le traitement, donc la prise en charge », explique Marjorie Pouyles.

Depuis leur création de la Course du Petit Prince, 75 000 euros ont pu être récoltés.

Le film s’intitule “Personne, les oubliés du Ségur” parce que les professionnels sociaux et médico-sociaux, se sentent “complètement en manque de reconnaissance à ce moment-là” et ont l’impression de n’être personne, raconte Lorraine Reinsberger, coréalisatrice du documentaire. En 50 minutes, ce film donne la parole aux résidents d’établissements pour personnes en situation de handicap, aux familles et au personnel. Il dresse un état des lieux de la situation du secteur, l’histoire d’une révolte.

“On a travaillé vite, parce qu’il y avait un sentiment d’urgence pour faire entendre les messages”, explique Lorraine. Le film a donc été tourné en quelques jours, entre décembre 2021 et janvier 2022.

Les réalisatrices sont parties d’un constat : “La pandémie et l’application tardive des mesures de revalorisation salariales dites du “Ségur de la santé” ont été, en quelque sorte, le “coup de grâce” pour une filière déjà fragilisée. Les professionnels du soin et de l’accompagnement se sentent invisibles, divisés et déclassés. Ce film documentaire leur donne la parole“, montre les injonctions paradoxales auxquelles ceux-ci doivent faire face tout en mettant en lumière leurs métiers, leur courage, leur détermination à continuer à faire “le mieux possible” dans un contexte très difficile.”

Les personnes accompagnées et leur famille s’y expriment aussi sur les impacts de cette crise. Leur qualité de vie, leur dignité, leur inclusion. Comment réussir à faire bouger les lignes et à mettre en lumière ce secteur ?

Le dernier rapport de l’Arcome dresse un constat sans appel. “La représentation du handicap à l’écran reste marginale, avec un taux stagnant à 0,8%.” Dans le domaine de la communication et de l’information, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est à 2,2%, bien en dessous de l’objectif légal de 6%.

De plus, la représentation est souvent biaisée, mettant en avant les handicaps moteurs, qui sont surreprésentés, à hauteur de 26%, plutôt que les déficiences visuelles, auditives ou psychiques. Du côté de la représentation publicitaire dans les médias, même constat : le handicap est présent dans moins de 1% des créations publicitaires, selon le baromètre Kantar de 2021.

De ce fait, l’ARCOM encourage “les éditeurs à renforcer leurs engagements pour favoriser l’expression des personnes handicapées sur tous les sujets, au-delà du handicap, dans les programmes d’information et de connaissance (JT, magazines, documentaires), en qualité de témoin, de citoyen ou d’experts”.

Pour tendre vers cet objectif, le groupe France Télévisions a récemment lancé la plateforme “Hagissants”, un annuaire digital de personnalités en situation de handicap expertes sur de multiples sujets.

Découvrez deux émissions “coup de cœur” de Lorraine Reinsberger. Ces programmes sont à retrouver sur France Télévisions.

Parcel Tiny House sont des micro-maisons écologiques totalement autonomes en énergie qui s’installent chez les agriculteurs pour offrir un séjour découverte du terroir et de reconnexion à la nature pour les voyageurs plutôt citadins, qui ont envie de s’évader, explique Géraldine Boyer, fondactrice de Parcel Tiny House.

Un concept que l’ancienne responsable marketing au sein du groupe Accor en Asie et Océanie a découvert en Australie, où elle a vécu 7 ans, avant de rentrer il y a quelques années et réaliser qu’elle méconnaissait finalement cette France qu’elle avait laissée derrière elle des années auparavant. “Je n’y connaissais rien en vin ou très peu en fromages alors que le territoire regorge de richesses. Et je ne trouvais pas de lieu pour passer un séjour en pleine nature.”

Géraldine Boyer a aussi ces images en tête de documentaires sur la rémunération insuffisante des agriculteurs et sur leur envie, parfois, de développer des hébergements dans leur exploitation pour arrondir leurs fins de mois, sans avoir ni le temps ni l’expertise pour la concrétiser. “J’avais cette expertise, j’ai donc pris le temps de penser ce concept clé en main pour eux.” Parcel s’occupe de la gestion clients, avant et après séjour, de référencer, de commercialiser les hébergements. Les agriculteurs n’ont plus qu’à gérer l’intendance et surtout, ce qu’ils savent faire le mieux, à savoir partager leur passion, expliquer leur savoir-faire aux voyageurs.

Pas d’investissement financier nécessaire de leur part, Parcel est propriétaire des tiny houses et les installe directement. Les hôtes perçoivent une commission sur chaque nuitée vendue, la majorité du temps via le site Internet Parcel Tiny House à des voyageurs intéressés par l’agrotourisme. Cette démarche permet un véritable complément de revenus pour ces agriculteurs.

Outre ce petit plus financier attrayant, Parcel les sort également de la solitude. Lorsqu’on travaille 70 heures par semaine sur son exploitation, on ne part pas en vacances. Alors, ce sont les vacanciers qui viennent à eux. “Et ils font de très belles rencontres, des amitiés se créent, des clients viennent et reviennent. C’est une belle aventure humaine”, précise Géraldine Boyer.

Les voyageurs apprécient la rencontre avec l’agriculteur, la découverte du terroir, d’un vignoble, l’apprentissage de la conception d’un fromage de chèvre, du soin apporté aux animaux. Mais aussi de pouvoir dormir en pleine nature avec le confort d’une chambre d’hôtel, bien qu’elle ne soit pas traditionnelle. Enfin, le calme et la sérénité des lieux séduisent.

Des découvertes diverses et variées dans une multitude de lieux aussi différents les uns des autres : des fermes laitières, un élevage de poules bio dans la Sarthe, des chèvreries, des vignobles en Champagne, à Saint-Emilion, à Cahors, dans l’Ain, ou encore une ferme de mohair à une heure de Toulouse, avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. La première a vu le jour en Gironde, en août 2020, et le concept n’a fait que grandir depuis. Aujourd’hui, 31 lieux reçoivent les visiteurs toute l’année.

Tout le confort d’une chambre d’hôtel donc, mais en pleine nature. Une cabane minimaliste, avec tout le nécessaire, mais qui prône un mode de vie simple. Elles sont écoconçues en France et en Europe par plusieurs constructeurs. L’occasion de communier avec la nature grâce à une vitre panoramique dans la chambre à coucher, pour une immersion totale. Certaines cabanes sont situées à quelques mètres de l’exploitation, d’autres sont séparées de la ferme par une dizaine de minutes à pied à travers les bois.

La tiny a l’avantage d’être écoresponsable parce que c’est un habitat autonome, auto sourcé et mobile. Elle peut être facilement installée dans des lieux reculés parce qu’il n’y a pas de raccordement aux réseaux et peut être déplacée simplement et sans laisser aucune trace sur l’environnement. Elle est fonctionnelle toute l’année, en hiver lorsque l’on a envie de cocooner et faire des grasses matinées, ou aux beaux jours, pour profiter d’espaces extérieurs pour organiser des apéritifs ou prendre son petit déjeuner les pieds dans l’herbe. Elle peut être seule sur le terrain ou être installée par deux, selon les destinations, pour séjourner à plusieurs.

Si les Tiny étaient à l’origine pensées pour deux adultes, l’équipe a totalement repensé l’organisation des cabanes de 18 m² pour accueillir deux adultes et deux enfants jusqu’à 12 ans, voire un lit bébé et un animal de compagnie, tellement la demande des familles a été importante.

Un concept dont on ne manquera justement pas de profiter avec les enfants ! Aucune nuisance sonore ni visuelle, et un contact avec la nature privilégié, où l’on peut profiter d’un espace extérieur, sortir, mettre les pieds dans l’herbe, les voir jouer en toute sérénité et laisser les chiens se balader. Et ce, sans Wifi ni télé. On prône la déconnexion, donc on met toujours des livres, un radio cassette, des jeux de société à disposition. L’idée est d’arriver, d’éteindre son téléphone et de profiter du temps suspendu avec nos partenaires de voyage.”

Un cocon ressourçant d’où l’on peut partir à la découverte de la ferme ou de l’exploitation, déguster les vins, des fruits et légumes du domaine, profiter de diverses activités, comme d’une initiation à la permaculture près de Deauville, ou du tri de la laine mohair dans les Pyrénées. On peut surtout se balader à vélo, que l’on loue directement sur place ou à proximité. Plusieurs itinéraires cyclables ou pédestres sont proposés dans toutes les destinations, avec un petit guide mis à disposition comportant les recommandations ultra-locales des hôtes agriculteurs.

Des cabanes qui évoquent la régression, le retour à l’enfance, à l’innocence, dans lesquelles Géraldine a joué le jeu jusqu’au bout en y installant des radiocassettes à l’ancienne et quelques sélections musicales, du coloriage, des jeux de société, “tout ce qui pourrait faire écho à l’enfance, à ces moments de simplicité et de naïveté. C’est quelque chose que je voulais insuffler sur les séjours Parcel”.

À Libourne, en Gironde, un nouveau réseau d’entrepreneuses a été créée début avril. Son nom : Cassiopée, comme la constellation, une reine d’Éthiopie. Il a été fondé par trois femmes : Estelle Guichard, Jennifer Pétré et Léa Trinel. Elles sont photographe, attachée de presse freelance et sophrologue-professeur de yoga. L’idée de ce réseau est née d’une réflexion sur les problématiques que chacune pouvait rencontrer. Parmi elles, la solitude, le déséquilibre entre vie familiale et professionnelle ou encore les réseaux mixtes qui ne répondent pas toujours à leurs besoins.

« On s’est dit qu’on allait créer l’environnement qui permettra aux entrepreneuses de venir développer leurs compétences, partager leur expérience, élargir leur réseau professionnel ou de bénéficier d’un large soutien mutuel avec des rencontres régulières, explique Léa Trinel. On souhaite aussi rendre l’univers entrepreneurial plus inclusif, plus équilibré et bienveillant pour toutes. Dans le monde de l’entrepreneuriat, même si les chiffres sont en hausse, les femmes sont encore sous-représentées. »

En 2023, 33,5% des entreprises (sur les 625 745 entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés) ont été créées par des femmes, d’après les données du baromètre de l’entrepreneuriat au féminin par Infogreffe.

Avec ce réseau d’entrepreneuses, les fondatrices veulent organiser régulièrement des rendez-vous. « L’idée est d’avoir plusieurs types de formats pour pouvoir faire en fonction de son activité, de sa vie familiale, de ses contraintes et pouvoir bénéficier de plusieurs typologies, souligne la cofondatrice de Cassiopée. Les rencontres vont prendre différentes formes : petit-déjeuner, pour venir pitcher son activité, échanger autour de thématiques. Mais aussi des ateliers pour monter en compétences et qu’on mutualise aussi nos besoins et ensuite des formats déjeuner. Le dernier format, c’est l’afterwork. Et puis, avec Cassiopée, on veut aussi surfer sur la sororité. »

Pour adhérer à ce réseau d’entrepreneuses du Libournais, il faut remplir certaines conditions. « Nous avons six valeurs : le respect, la bienveillance, le partage, la sororité, l’engagement et l’entraide. On fait donc un entretien de motivation. Cet échange permet simplement de valider qu’on a les mêmes objectifs et que e but n’est pas simplement de venir faire du business, ce qui est le cas dans beaucoup de réseaux. On veut aussi s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’ondes », précise Léa Trinel. L’adhésion coûte 250 euros à l’année et inclut un café et une gourmandise pour chaque petit-déjeuner, les cinq formations annuelles ainsi qu’un verre lors des afterworks.

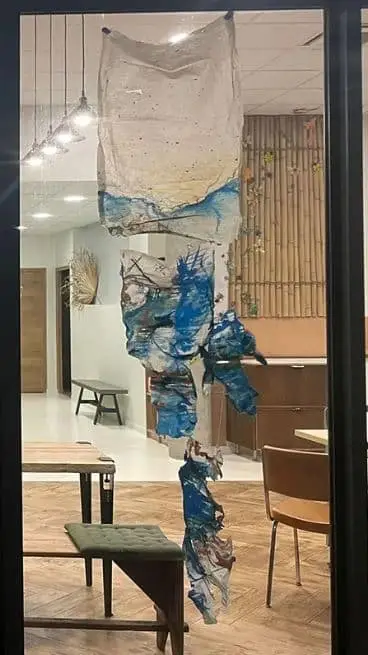

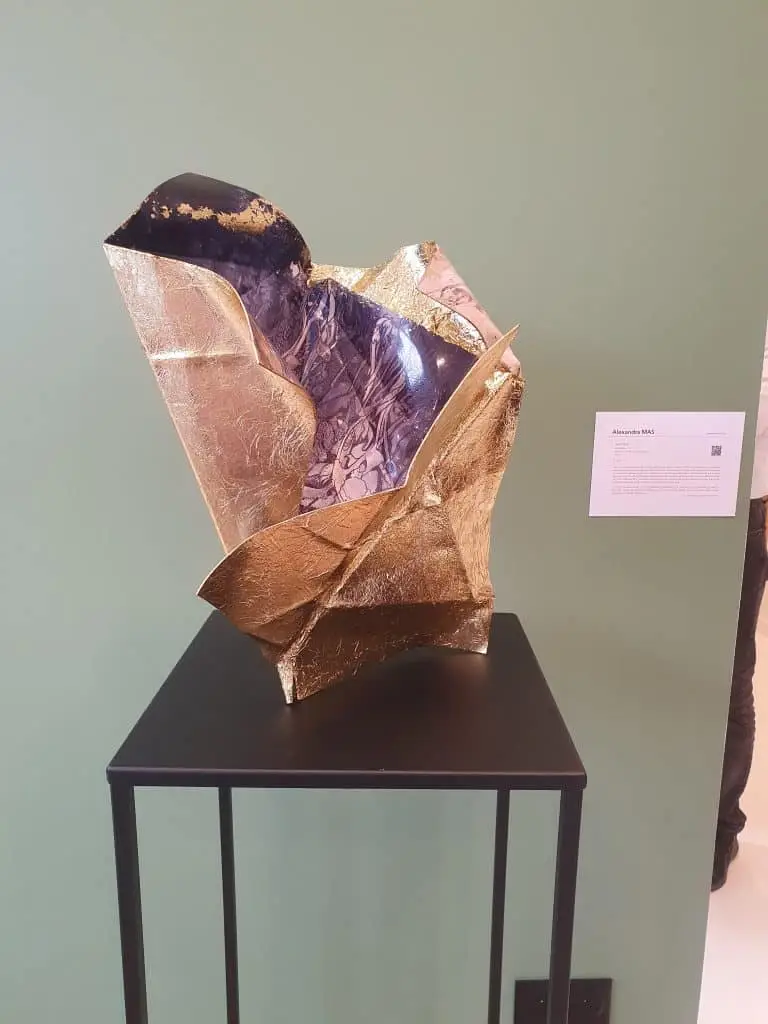

Jusqu’au 15 octobre, la Maison Manpaï, lieu de bien-être et galerie d’arts à Bordeaux, accueille la première biennale Artivism. Elle a été créée par Alexandra Mas, artiste plasticienne bordelaise. Artivism est un néologisme anglais, contraction d’art/artiste et activisme/militantisme. C’est également le nom de son collectif, fondé en 2019. Celui-ci rassemble une centaine d’artistes contemporains internationaux, formés autour de son travail militant socio-écologique.

« Je pense que l’art a cette capacité de porter des messages beaucoup plus loin dans l’âme des personnes que des listes scientifiques et des chiffres désastreux. Il a cette capacité subtile d’aller au plus profond de nous. Et, finalement, de nous réapprendre à vivre, de nous poser les bonnes questions. Artivism s’est forgé, au tout début, autour du militantisme pour la protection des océans. Il a aussi un côté sociologique assez fort », explique l’artiste plasticienne.

Alexandra Mas expose ici son œuvre et celle de huit autres artistes : Célia Gouveiac, Lavenair, Hannah Mare, Sarah Olson, François Pohu-Lefèvre, Arnaud Rinuccini, Tori Tasch et Annette Werndl. Chacun, à sa façon, adresse ainsi des messages politiques, économiques, écologiques et spirituels. L’ensemble a été choisi pour correspondre à la thématique de la biennale : sérénité. « Ce thème était une évidence quand on en a parlé avec Jean Bercy, le fondateur de la Maison Manpaï. Je pense que la poésie est notre arme la plus forte pour retrouver de la sérénité à tout moment de notre vie », explique la plasticienne.

Par ailleurs, le choix du lieu pour accueillir la biennale, la Maison Manpaï, lieu alternatif et hybride, n’est pas un hasard. Il s’inscrit en effet dans une démarche de démocratisation de l’art contemporain. C’est pourquoi, cet événement culturel est aussi visible en ligne. La spécificité ici est que les artistes plasticiens, peu importe leur âge, peuvent partager leurs créations en ligne sur le thème « sérénité ». Le public sera alors invité à voter en ligne pour les œuvres qu’il préfère parmi les artistes du collectif Artivism et les « anonymes ». « Il y aura donc deux grands gagnants qu’on va annoncer en octobre. Ils vont avoir la possibilité d’organiser une exposition à long terme à la Maison Manpaï. Le but est ainsi d’ancrer les artistes dans le paysage bordelais », précise Alexandra Mas.

Big Fish Bordeaux, jeune association bordelaise, s’est donné pour mission d’organiser des rencontres amicales, de créer des moments de partage et de convivialité. À la manœuvre, un couple, Teddy Bigeard et Marion Dieterling.

Tous deux ont mûri ce projet à la suite de l’épidémie de Covid-19. Tout a alors commencé, en 2022, avec la création d’un groupe Facebook. « La première activité était un pique-nique au château Peixotto, à Talence (Gironde). Ce jour-là, on a commencé à deux. Et puis, au bout d’un certain temps, on s’est dit mince, personne n’arrive. Tout le monde est arrivé avec une heure de retard et on a terminé à 20 personnes. Au deuxième rendez-vous, nous étions 35, puis 45 au suivant. Chacun vient avec des tomates cerise, du fromage, de la boisson, et puis, ça blablate. On sort le Mölkky, la pétanque. Et ça y est, c’est parti ça matche », explique le cofondateur.

Le groupe Facebook compte aujourd’hui plus de 9 000 personnes. Différentes activités sont proposées par l’association ou ses membres. Parmi elles, une séance de cinéma tous les dimanches soir, un apéro visio les derniers mardis de chaque mois, du paintball, de l’accrobranche, du karting, des pique-niques ou encore des visites guidées « Bordeaux Coquin » avec Hubert. Les activités sont principalement gratuites, pour ceux ayant adhéré pour 6 euros à l’année et qui soutiennent la structure. Sinon, elles sont proposées à un prix réduit. Les offres sont visibles sur le site Big Fish Bordeaux Expérience.

95 événements sont ainsi prévus pour cette année. « On s’adresse plutôt au 18-45 ans. C’est vrai que c’est large, mais il y a quand même une limite. On a vu qu’il existait des groupes associatifs pour les plus de 50 ans, qui font déjà bien le job. On essaye donc de bien faire le nôtre et tout le monde est content. »

La phrase qui résume bien la philosophie de Big Fish Bordeaux est la suivante : « Viens seul et repars avec des potes », visible sur le site Internet. « Attention, on n’est pas fermé. Chacun peut venir avec un ami, précise en souriant Teddy. Mais oui, l’idée est d’essayer d’incorporer le plus possible des nouveaux arrivants. On essaie de voir un peu plus large parent-enfant, ou alors l’expatrié, qu’il soit argentin, lillois, parisien, marseillais ou mexicain. Je pense qu’il faut penser à vraiment mélanger les cultures. Avec Big Fish Bordeaux, les notions de partage, d’échange, de convivialité, sont très présentes ».

Quant à savoir l’origine du nom de l’association : « J’ai adoré le film de Tim Burton avec Ewan McGregor. Il y a un gros message d’espoir. Il faut croire en ses rêves et le message est là. Donc Big Fish et on a ajouté Bordeaux. On est bien ici, en local, et on compte le rester. »

Les livres autour du handicap sont de plus en plus nombreux à trouver leur place dans les librairies. C’est le constat que dresse Magali Bordes, libraire spécialisée dans le rayon jeunesse à la librairie Georges, près de Bordeaux.

Pour bien choisir un livre, elle conseille aux parents de « se mettre à hauteur d’enfant […] Ce que vous lisez n’est pas forcément ce que l’enfant va voir », précise-t-elle. Proposer aux petites têtes blondes des livres qui abordent la trisomie, la malvoyance et leur permettre de s’interroger sur la place du fauteuil roulant est également une façon d’ouvrir le dialogue.

Parents, professionnels de santé, bibliothécaires ou encore enseignants, la clientèle de ces ouvrages est variée. «;

Pour se mettre à la portée d’un jeune public, les auteurs et illustrateurs jeunesse font preuve d’imagination. L’humour, c’est par exemple le biais choisi par Olivier Dutto et Fabien Toulmé pour leur bande dessinée “Marilou, le voleur d’ami” (éditions Delcourt). Le pitch : « Marilou se sent seule. Quand on lui annonce qu’un petit garçon arrive, elle se réjouit. Sauf que ce garçon est spécial… Il est “zitromique” ou quelque chose comme ça qui fait qu’il “ne fonctionne pas très bien”. » Grâce à un vocabulaire abordable et des illustrations simplifiées, les parents de Marilou expliquent à leur fille ce qu’est la trisomie.

Cette BD, à destination des 6-10 ans, n’est pas une exception. “Sept souris dans le noir” (éd. Milan), “La Petite Casserole d’Anatole” (éd. Bilboquet) et” Alice sourit” (éd. L’Heure des histoires) traitent chacun de la singularité avec un ton et un angle différents.

Le dernier ouvrage présenté par Magali Bordes se distingue des autres dans son approche. Vivre avec un handicap” est un album écrit par le médecin Catherine Dolto. Elle est aussi écrivain spécialisée dans les livres sur la santé des enfants. Au travers d’une vingtaine de pages, elle balaye différents handicaps. De la surdité à l’autisme en passant par le nanisme, Catherine Dolto décrit la spécificité de chaque handicap incarné par des personnages fictifs. Tous ces enfants sont un peu des super-héros à leur façon ! Le vocabulaire est complexe, presque médical, mais, selon Magali Bordes, « il ne faut pas avoir peur du vocabulaire riche. Les enfants s’imprègnent et enregistrent vite. N’hésitez pas à leur expliquer et à relire avec eux les albums ».

Le dénominateur commun à tous ces ouvrages sont les valeurs de tolérance, de bienveillance et d’acceptation de l’autre. Ces sujets importants expliqués simplement aux petits ont pour but de lever les tabous et contrer les idées reçues.

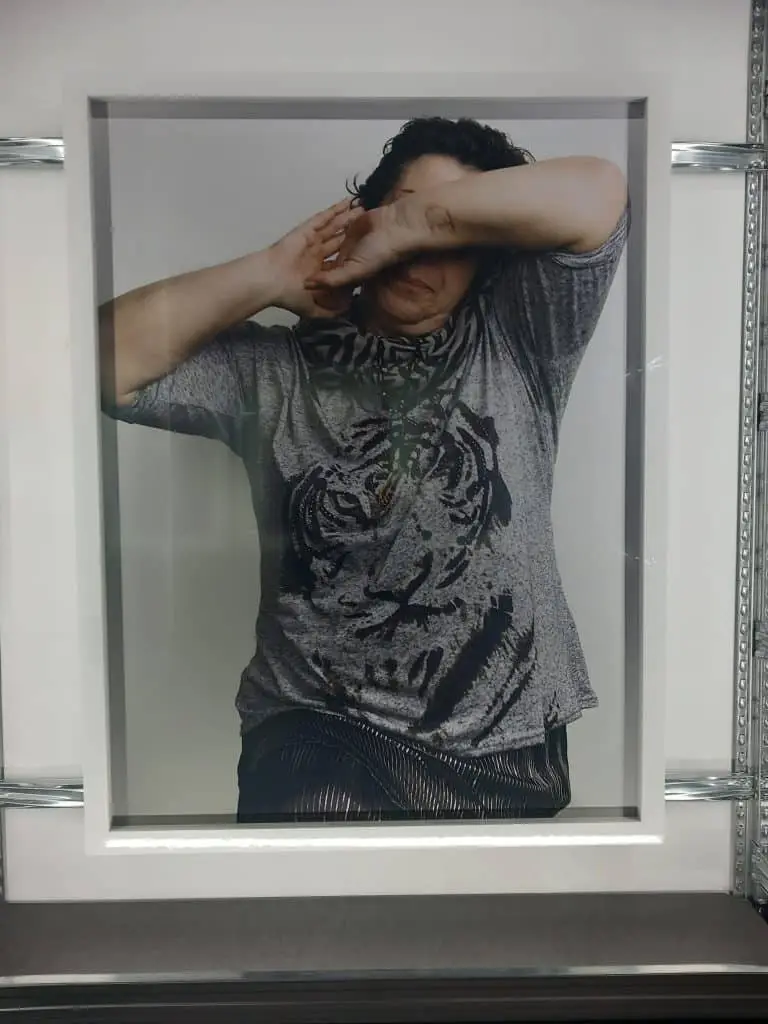

Monica Bellucci, Kate Moss, Sophie Marceau, Jacques Chirac ou encore Madonna. Une myriade de personnalités publiques est passée devant l’objectif de Bettina Rheims, photographe et portraitiste de renom. En 2014, pour un nouveau projet, elle a emmené son appareil photo en prison pour y faire le portrait de femmes détenues.

À l’occasion de son exposition « Détenues de Bettina Rheims » organisée par le Musée des Arts décoratifs et du Design madd-Bordeaux, à la salle capitulaire Mably, nous nous sommes entretenus avec elle pour revenir sur la genèse de ce projet qui a plus de dix ans.

AirZen Radio. Quelle est la genèse de ce projet avec des femmes détenues ?

Bettina Rheims. Il est né il y a plus de dix ans, puisque les photos ont dix ans. Robert Badinter, dont j’étais l’amie, m’avait plusieurs fois parlé de cette idée qu’il avait : les femmes étaient oubliées dans les prisons. Elles représentent seulement 4% de la population carcérale. Il y a donc un peu plus de 2 000 femmes en prison. Elles sont pour certaines enfermées dans des prisons d’hommes, adaptées à eux, mais pas aux femmes.

Robert Badinter m’a dit qu’il fallait que j’aille les photographier et que je leur donne un visage. Et ça plusieurs fois, pendant au moins deux ans. À l’époque, j’étais occupée à faire autre chose et je travaillais beaucoup aux États-Unis. Je faisais des choses très rigolotes et je n’avais pas du tout envie d’aller m’enfermer dans une prison.

Puis, il me l’a dit une fois de trop. Ce jour-là, je me souviendrai toujours : il m’a tendu post-it sur lequel il y avait l’adresse mail d’une dame au ministère de la Justice. Et cette dame, Dieu merci, ne m’a pas répondu. Mais six mois plus tard, j’ai reçu un message : « Est-ce que vous pouvez vous présenter mardi à l’administration pénitentiaire et expliquer votre projet ? » Je me suis donc dépêchée de lire beaucoup de blogs, de lire des livres d’anciennes détenues, de lire des choses sur la prison mais aussi sur l’après prison, sur la solitude.

Qu’est-ce que cette expérience vous a appris ?

Quand on est en prison et qu’on est une femme, on perd sa féminité. On perd l’estime de soi, on perd le regard des autres parce que, souvent, la famille ne vient plus. Il n’y a plus d’hommes. Et puis, il n’y a pas de miroir en prison. On ne peut pas se regarder puisqu’avec un miroir, on peut se couper les veines. Donc, elles ne se voient plus. Et quand on ne se voit plus, on s’abandonne, on se perd. L’idée était donc d’essayer de les aider à se retrouver pendant un moment, à récupérer une discussion de femmes, parce qu’entre détenues, elles ne se parlent pas.

C’est violent entre elles. C’est violent avec les surveillants. C’est violent avec l’extérieur, car on ne vient pas vous voir. Quand on est un homme en prison, on a sa femme ou une nouvelle femme, une famille. Quand on est une femme, on est abandonnée. J’ai donc proposé de venir avec une maquilleuse, de les aider à se refaire belles, d’amener aussi un vestiaire, des habits. Elles pouvaient s’en servir si elles le souhaitaient, elles n’étaient pas du tout obligées.

Comment se sont déroulées vos premières séances avec ces femmes ?

Toutes celles qui se sont inscrites sont venues. Je suis d’abord allée leur montrer mon travail parce qu’il n’y a pas Internet en prison. Je suis donc allée leur expliquer ce que je voulais faire. Elles demandaient : “Mais il est où le piège ? Vous qui photographiez Madonna et Vanessa Paradis, pourquoi vous nous photographiez ? Nous, on n’est pas jeunes, on n’est pas belles, on est personne.” J’ai donc passé du temps à leur expliquer ce que je voulais faire.

Ensuite, il a fallu passer par le juge. Chacune a dû passer par son juge d’application des peines pour savoir s’il était d’accord ou non. Un certain nombre d’autorisations a été refusé parce que ces détenues pouvaient être dangereuses. Il y a parfois des moments de tension et les surveillants ne sont pas suffisamment nombreux. Le projet allait donc être difficile à mettre en place pour elles. Finalement, j’ai pu avoir une soixantaine de femmes devant mon appareil photo. Et ça a été, chaque fois, une rencontre formidable.

Dans quel centre pénitentiaire vous êtes-vous rendue pour réaliser ces photos ?

Je me suis rendue à Rennes, où il y a une prison pour femmes. Les autres sont des prisons pour hommes, avec des quartiers de femmes. Je suis aussi allée à Roanne, à Lyon-Corbas et à Amiens. J’ai rencontré des directeurs qui comprenaient le projet et qui m’ont aidée. Et de là, je suis allée parler avec les surveillants pour être sûre que ça n’allait pas déranger. Parce qu’à chaque fois, le projet nécessite de sortir la femme de sa cellule et la ramener.

Dans les séries américaines, on les voit au dortoir. Elles vont à la douche, elles ont le temps de se parler, de se refiler des tuyaux, etc. En France, ce n’est pas du tout comme ça. Elles sont deux ou trois dans une cellule, mangent dans la cellule, se lavent dans la cellule. Il n’y a pas d’intimité. Et, surtout, il n’y a pas de lieu de vie. Il y a une promenade d’une heure par jour dans une petite cour carrée où elles peuvent fumer. Et le reste du temps, elles sont en cellule. Donc le projet était une manière de les sortir pendant quelques heures. J’ai pensé, peut-être, à les aider à se reconstruire, à avoir une image d’elles qu’elles pourraient envoyer chez elles comme un clin d’œil en disant : « Voilà, ne m’oubliez pas, je vais revenir. »

Où est-ce que vous les avez photographiées ?

Dans chaque prison, on m’a donné une petite salle carrée, toute petite, avec un mur blanc. C’est ce que j’avais demandé. Je voulais que la prison se lise dans les yeux. Je ne voulais pas qu’on voie des barreaux, des cellules. Ce sont des portraits de femmes. Mais si on les regarde bien, il y a quelque chose d’étrange dans les regards. Il y a quelque chose, parfois, du désespoir ou parfois d’un ailleurs. Je voulais que ça se lise dans les yeux et dans les gestes. On va regarder les mains, les manières dont elles bougent.

Et puis voilà, ça a été des tête-à-tête. D’abord, elles passaient par le maquillage. Elles choisissaient un vêtement, puis elles venaient dans le studio. Et là, elles avaient un petit tabouret. D’abord, elles étaient intimidées par le studio de photos. Il y avait aussi deux assistants. Après, elles me racontaient leur vie, leurs malheurs. Puis, il y a un moment où je reprenais la parole et où elles étaient un peu apaisées parce qu’elles avaient parlé. Donc, elles avaient un peu lâché leurs bagages.

Ensuite la séance de photos commençait. Ce n’était pas très long. Il y avait des rires, des larmes, tout ce qu’il y a dans la vie. Mais il y avait une intimité. Je crois que ce qu’on sent en regardant ces images et en regardant ces femmes, c’est cette intimité. Je me disais “si je réussis ça en très peu de temps, je n’aurai pas perdu mon temps”. Et je crois que je n’ai pas perdu mon temps.

Pratique.

L’exposition est ouverte tous les jours, sauf les mardis et jours fériés, de 11 à 18 heures. Visites commentées et gratuites du lundi au vendredi, à 12h30 et 14h30, les samedis et dimanches à 11 et 15 heures. Sans réservation. Visites en groupe gratuites sur réservation : artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr

La soixantaine de portraits de ces détenues a également été rassemblée dans l’ouvrage « Détenues », publié aux éditions Gallimard.

Marcus Ihlenfeld et Christian Bezdeka, deux papas autrichiens, désespèrent de trouver le vélo parfait pour leurs enfants. Ils retroussent alors leurs manches pour créer leur propre bicyclette, l’originale, qui est toujours aujourd’hui l’une des gammes phare de la marque Woom, onze ans plus tard. Woom propose des vélos et accessoires exclusivement réservés aux enfants, adaptés à leur morphologie, donc ergonomiques, mais aussi et surtout ultralégers, qui vont durer dans le temps et permettre d’avoir une pratique sécurisée.

On a toujours tendance à créer un vélo enfant en prenant un cadre d’adulte et en y mettant des composants qui peuvent passer. Mais en réalité, c’est bien plus compliqué”, explique Mathieu Wohlgemuth, directeur France de Woom.

Le secret de Woom réside dans la légèreté de ses composants. Marcus et Christian ont pris le contre-pied de ce qui existait à l’époque, en ayant l’idée de créer un cadre en aluminium, donc bien plus léger. Autre secret de réussite : des études empiriques réalisées sur des enfants d’âge, de poids, de tailles différentes, pour voir quelles étaient les forces et les faiblesses des composants existants. Partis de là, 80% des composants sont aujourd’hui fabriqués et développés exclusivement par la marque. Poignées de frein, manivelles, adaptées à la taille des enfants, selle adaptée aux bassins de ces enfants, pour avoir une meilleure assise, une meilleure sécurité. “On est partis d’une feuille blanche pour créer les composants qui permettent d’optimiser la pratique du vélo.”

Développeur de composants, Woom travaille en lien avec des fabricants. L’objectif est, d’ici 2025, d’atteindre 100% de production de l’assemblage des vélos en Europe. 80% des ventes sont opérées en Europe, 20% outre-Atlantique aux États-Unis, où la pratique du vélo est en plein essor. L’Europe a une longueur d’avance sur la partie mobilités douces. Woom est une marque autrichienne, il y a donc également la culture germanophone qui est un gage de qualité.” La marque a déjà été récompensée par de nombreux prix, notamment sur la partie design de ses vélos. Elle a ainsi remporté plusieurs années de suite le German Design Award, mais également le Red Dot Award ou encore le Safety Bike Award.

“On en est, bien sûr, très fiers et c’est quelque chose qui nous encourage à poursuivre le développement de nos produits. On ne cherche pas forcément à créer un nouveau vélo tous les ans. Mais, de manière continue, à améliorer nos produits, nos gammes existantes, de façon à les renforcer et à les pérenniser dans le temps”, précise Mathieu Wohlgemuth.

“Ces jeunes sont les cyclistes de demain. Il y a donc un enjeu majeur à fournir, dès l’apprentissage, le vélo le plus adapté pour qu’ils apprennent en toute sécurité et en prenant du plaisir, prône le directeur France de Woom. Et si ce sont des enfants qui ont plaisir à faire du vélo, nous sommes certains que ce seront, par la suite, des adultes qui auront encore et toujours plaisir à opter pour une mobilité douce au quotidien à travers le vélo.”

Pour les encourager en ce sens, la marque vient de publier ses bons plans en famille dans les grandes villes de France. Parce qu’il n’est pas toujours évident de réaliser que, tout près de chez soi, il y a de superbes terrains de jeux pour s’adonner au vélo. “Notre mission est de rendre des millions d’enfants heureux de faire du vélo. Et si on peut les accompagner en leur proposant des circuits innovants ou habituels, leur signaler l’intérêt qu’il peut y avoir à proximité, c’est vraiment un plaisir de partager nos best practices.” Point commun de ces promenades : il faut que l’itinéraire soit sécurisé car, pour prendre du plaisir à faire du vélo, il faut être serein dans sa pratique,

À Paris, Woom propose une balade le long des berges de la Seine ou du canal de l’Ourcq. À Lyon, les cyclistes vont pouvoir cette fois longer les berges de la Saône. À Bordeaux, direction les bords de Garonne, en prenant les quais ou encore la voie verte du canal de la Garonne, et à Marseille, avec la voie verte de Port-Saint-Louis-du-Rhône ou encore les bords du Rhône à travers la voie verte de Caderousse. De quoi trouver des terrains de jeu diversifier pour profiter d’un moment en famille. Pour chaque itinéraire, Woom dirige vers le vélo adapté.

Parfois même, ce sera un vélo électrique, lequel existe chez Woom dans les plus grandes tailles, en 24 et 26 pouces. Ces vélos sont présentés comme complémentaires à la pratique du vélo de tous les jours. Car si on pense peu au vélo électrique pour les enfants, lui préférant le bon vieux vélo musculaire pour leur permettre de pratiquer une activité physique, on oublie parfois que le reste de la famille peut être équipé d’un vélo à assistance électrique, pouvant rendre la pratique inégale selon les distances ou sur des terrains escarpés. Ce déséquilibre peut limiter la pratique de la sortie en famille si l’enfant n’est pas équipé de la sorte.

Ces bons plans peuvent permettre de redécouvrir sa ville, ou une nouvelle ville, de manière plus tranquille en famille, en faisant du sport et en passant un bon moment. Le fait d’avoir un parcours déjà prévu permet également d’être plus serein. Restera à penser à préparer sa sortie sur l’aspect sécurité : vérifier la pression des pneus, l’état des différents points de serrage, lubrifier la chaine si besoin.

Le vélo, c’est facile, c’est gratuit, ça permet de pratiquer une activité physique sans forcément s’en rendre compte. Et puis cela permet aussi de redécouvrir l’extérieur, de s’émerveiller de ce qu’on a autour de soi, à une époque où on a tendance à s’enfermer. “On a tous dans un coin de nos têtes un souvenir d’une sortie à vélo, avec nos parents, avec nos amis. C’est aussi l’occasion de créer et de développer la machine à souvenirs pour les années futures”, conclut Mathieu Wohlgemuth.

Place Jean Jaurès, dans le centre-ville de Bordeaux, une devanture bleu roi attire l’œil. Il est écrit en lettres en blanc Flow céramique café. Ouvert en décembre dernier par un couple, Flore Mainfroid et Léo Bouchet, ce lieu est le premier café céramique de la ville. Le concept est simple : faire de la peinture sur céramique, tout en ayant la possibilité de boire et de manger. Il est d’ailleurs déjà présent dans quelques villes de France telles que Quimper, Angoulême ou encore Paris.

Justement, c’est à la capitale que la cofondatrice du lieu a découvert la pratique et s’y est prise de passion, jusqu’à laisser derière elle une carrière dans l’informatique et se lancer dans l’entrepreneuriat.

Réparti sur 100 m², le Flow céramique café est un espace à la fois épuré et coloré avec du lilas, de l’orange, du bleu et du vert. « Je me suis inspirée des cafés céramiques des pays nordiques. J’ai envie que les gens se sentent bien, que ce soit chaleureux tout en ayant le calme », souligne Flore. À l’entrée, une diversité de supports de made in Europe est exposée sur des étagères : des coquetiers, des tasses, des vases, des assiettes… « On a plus d’une cinquantaine de modèles différents et, en fonction des saisons, on adapte nos modèles. C’est ce qu’on appelle des capsules, qui sont donc en quantité limitée. Pour la Saint-Valentin, on avait ainsi des assiettes cœur par exemple. On s’adapte aussi selon la demande », explique Flore. Les prix varient entre 10 et 60 euros.

Afin d’explorer son côté créatif dans cet endroit, il faut au préalable réserver un créneau de deux heures. « Quand les personnes arrivent, on leur explique les techniques. On ne veut pas les laisser toutes seules. On les accompagne donc au maximum. Il existe tout un tas de techniques différentes pour peindre sur les faïences. » Une fois les créations terminées et séchées, l’équipe du Flow céramique café se charge de l’émaillage : « C’est le vernis transparent qui va protéger la pièce, qui va la rendre alimentaire. Puis, on la cuit à plus de 1 000 degrés pendant 24 heures dans des fours spécifiques. Les clients reviennent ensuite une semaine après les récupérer. »

Depuis que l’endroit a ouvert, les fours tournent à plein régime, preuve que le concept plait et attire différents publics.

Justement, Caroline, maman de Gabriella, cherchait une activité pour occuper sa fille un jour de pluie pendant les vacances scolaires. « Au début, j’avais plutôt envie de faire de la vraie poterie, de sculpter avec la machine. Mais quand je suis venue, j’ai adoré », exprime avec enthousiasme la jeune fille. L’émotion est également partagée par sa mère : « J’étais sceptique. Et ce qui m’a surprise, c’est qu’il y avait beaucoup d’adulte (rires). En fait, c’est hyper apaisant. C’est calme, on est concentrés. On oublie tout le reste. »

Le Flow céramique café est ouvert du mercredi au dimanche. Pour réserver, c’est juste ici !

Tous les troisièmes vendredis du mois, à la Tour de Gassies, un centre de rééducation situé à Bruges (Gironde), entre 15 et 20 personnes se rassemblent pour participer au Café AVC. Il s’agit de groupes de paroles développés par l’association AVC tous concernés, à destination de personnes victimes d’un accident vasculaire cérébral. Chaque année, environ 140 000 personnes sont victimes d’accident vasculaire cérébral, selon l’Agence régionale de santé (ARS). En 2014, Philippe Meynard a fait partie de ces personnes. C’est pourquoi l’ancien maire de Barsac et actuel conseil municipal de la commune a fondé cette structure régionale qui fait de la prévention.

Laurent, lui, a fait un AVC en 2018. Il est le référent des Cafés AVC, disséminés en Nouvelle-Aquitaine -Bordeaux, Cénac, Bruges, Langon ou encore Salies-de-Béarn. Chaque antenne en organise une fois par mois. « Nous avons des conventions avec des centres de rééducation. Ce sont des moments d’échange de deux-trois heures avec des patients. Ici, ils viennent d’une manière libre échanger avec les membres de l’association. Et le dialogue est facile, parce que l’on parle d’égal à égal. Il n’y a ni filtre, ni jugement. On n’est pas des thérapeutes ou des médecins, on ne se substitue pas à eux. Ça peut permettre de sortir de cet environnement dans lequel on se sent seul, et c’est important. »

C’est justement pour cette raison que Nadine a souhaité assister à l’un de ces Cafés AVC, sur recommandation de son sophrologue. “Je suis en situation de solitude et j’ai besoin, non seulement qu’on m’aide, d’avoir des renseignements, mais aussi d’aider et de voir du monde.”

Marie, elle, a rejoint l’association en tant que bénévole pour apporter une aide, un soutien, une écoute. « J’ai souhaité donner du sens à ce que j’avais traversé. Offrir une parole positive, de l’espoir et, pourquoi pas, de la force à ceux que j’allais rencontrer. Car quand on fait un AVC, c’est un tsunami. Et pas seulement un tsunami pour la victime, mais aussi pour ses aidants. Ça reste un accident qui laisse les victimes dans beaucoup de détresse, de solitude et de désarroi. Moi, j’ai eu la chance de ne pas rencontrer cette détresse. J’avais deux atouts : beaucoup d’amour et beaucoup d’humour ».

Another Way, que l’on peut traduire par « un autre chemin » ou « une autre voie », est le nom, rempli d’espoir, donné par Marta Garcia Larriu à son association fondée à Madrid.

La structure a pour mission de « sensibiliser aux défis environnementaux et à l’accompagnement vers un mode de vie plus durable ». La productrice de film a par ailleurs créé, il y a dix ans, un festival éponyme de cinéma sur l’environnement.

Plusieurs éléments l’ont incitée à se lancer. « J’ai vécu un burn out à la trentaine. Je vivais aux États-Unis et j’étais dans la production audiovisuelle à haut niveau, une économie extra activiste. Je sentais comme un vide existentiel. J’aime beaucoup dire que j’ai pu flâner en Amérique latine. Je suis alors tombée sur un festival qui m’a appris deux termes très importants : l’entrepreneuriat social. Puis, il y a eu le film « Life and Day » de Ridley Scott, qui m’a reliée à la famille de l’humanité. Le dernier déclic a eu lieu lors d’un été passé sur la Côte basque espagnole, avec mes nièces. J’avais très envie de les emmener sur les plages, pêcher des petits crabes. Et il n’y en avait pas. »

Marta Garcia Larriu a alors souhaité avec Another Way créer des espaces de rencontres pour parler sans tabou de la crise climatique en s’appuyant sur le cinéma. « On considère qu’on a besoin de ces espaces-là pour avancer dans une transition positive et surtout accueillir tout ce qui peut nous traverser lors de la prise de conscience de cette crise. » Elle propose ainsi, par exemple, des projections de films de multiples origines avec des intervenants, lors des journées de la Terre, de l’eau, des océans, en Espagne et ailleurs dans le monde. Mais également des formations d’éco-productions.

Dix ans après sa création, le festival Another Way attire aujourd’hui plus de 10 000 personnes. Il a réussi à se faire une place dans l’agenda culturel espagnol. Pourtant, « je suis à contre-sens. Il n’y a que 2 % des activités culturelles qui sont autour de l’environnement à Madrid. Ce qui est très peu. Les gouvernements régionaux en Espagne sont plutôt climatosceptiques, ce qui donne une place et de la force à une voix à l’encontre de ce que je considère qui est la science. » Cet événement, Marta Garcia Larriu, l’a exporté pour la première fois, en mars dernier, hors des frontières espagnoles, à Bordeaux, avec l’aide d’Ariane Goignard sociologue.

Pour justement réussir à sensibiliser le public sur l’écologie, l’environnement, le réchauffement climatique, des sujets qui peuvent perçus comme anxiogènes, Marta et son équipe effectuent un travail de sélection pointue des films projetés, car le cinéma peut être un allié pour faire passer des messages. « Si on regarde la programmation du festival Another Way à Bordeaux, il est inévitable de dénoncer. Mais on trouve aussi des films qui insufflent de l’énergie et de l’action, comme le gagnant “Duty of Cards”, un film, qui parle du premier procès contre un gouvernement. Là, on est en train de parler de changement structurel. On essaye vraiment d’avoir des films mêlant dénonciation et solutions. »

Par ailleurs, au fil des années, la productrice a remarqué une prise de conscience notable de la part des réalisateurs et réalisatrices qui abordent de plus en plus les problématiques environnementales dans leurs productions. « Il faut rappeler que le durable a trois piliers : l’économique, le social et l’environnemental. Je dirais qu’on est passé d’une réflexion un peu naïve et superficielle pour, finalement, ces six dernières années, voir des réalisateurs et réalisatrices plus audacieux et plus pointus dans les thématiques. Ils ont percé sur des sujets très concrets pour dénoncer justement cet abus de l’homme envers la nature. Maintenant, on parle nettement du gouvernement, des grandes entreprises. Il y a vraiment un côté militant qui surgit de cette prise de conscience », conclut-elle

Oser réaliser ses rêves. Avec sa pièce « Libre de toutes peurs », Ingrid da Ronch, auteure et comédienne, enjoint le public à passer à l’action en se répartissant de ses freins créés par la peur. Elle joue ce séminaire-spectacle original, à Bordeaux, au théâtre L’Inox, jusqu’au 2 juin 2024.

Elle a commencé à l’écrire en 2018, en se servant de son expérience personnelle. « Je l’ai créé à la suite d’un traumatisme, où j’ai vécu presque la tétanie. Ça faisait déjà des années que je travaillais dans le développement personnel. Je connaissais bien le mécanisme des peurs. J’ai effectué une recherche plus pointue. J’ai été le propre laboratoire de cette expérience. Et j’avais envie de retourner au théâtre. Donc j’ai eu l’idée de fusionner le théâtre avec un stage de développement personnel. »

Sur scène, Ingrid da Ronch forme un duo avec Jérôme Thévenet, comédien. Chacun joue un rôle spécifique. « Je parle en tant que coach, je donne des informations. Lui est là pour désamorcer, faire rire, aller chercher le public. Il m’aide quand on joue des scènes de la vie de tous les jours. Son personnage évolue au fil du spectacle et, à la fin, il devient autant coach que moi finalement. »

Pendant une heure et demie, à deux, ils explorent les différents mécanismes de la peur, qui peuvent empêcher de passer à l’action. « L’ambiance est faite pour immerger le public dans la peur psychologique, dit-elle en souriant. Pour qu’il comprenne comment la pensée se met en place. On fait effectuer aux spectateurs des exercices pour qu’ils voient vraiment les mécanismes. Alors, évidemment, c’est un sujet qui est très lourd. Je me suis donc amusée à le traiter de manière légère, avec humour et de manière ludique. » À l’issue de cette pièce de théâtre, quinze clés sont délivrées pour surmonter ses peurs, disponibles également dans un livre éponyme.

« Libre de toutes peurs ! » est un séminaire spectacle qui s’adresse à tous les publics à partir de 11 ans, que l’on peut voir seul, en famille ou entre amis. Quand elle l’a pensé, Ingrid da Ronch souhaitait qu’il soit accessible et vulgariser ces notions de psychologie et de développement personnel.

« Moi, je dis : « Réaliser vos rêves ». On a tous au fond de nous une chose qu’on a envie de faire à notre niveau. Il est possible de la réaliser. Je ne dis pas que c’est facile. Quand on est enfermé dans ces conditionnements, ces schémas, ces pensées polluantes, on ne se met pas en œuvre. On nourrit donc la perte de confiance, une fragilité. On arrive à un certain âge avec des regrets, dont celui pas avoir réalisé son rêve. »

Les 5, 6 et 7 avril, le quartier Sainte-Croix, à Bordeaux, accueillera la 22ᵉ édition des Escales du Livre. 75 exposants – éditeurs et librairies indépendants – sont attendus à cette occasion lors de son salon du livre, installé sous un chapiteau. Plusieurs rencontres sont également prévues notamment avec les auteurs Théo Grosjean, Charlotte Bonnefon, Beata Umubyeyi Mairesse ou encore Thomas B. Reverdy. Une programmation pluridisciplinaire, avec des spectacles, des performances et des soirées, est également proposée aux visiteurs.

«. Les Escales du Livre,= sont là pour faire découvrir la littérature, tous genres confondus. Don de démocratiser la lecture, la littérature, le roman, mais aussi la philosophie, les sciences humaines. On accueille également des auteurs des sciences humaines, des philosophes, etc. », explique Gaëlle Thoilliez, déléguée générale, en charge de la programmation littérature générale.

Pendant ces trois jours, des événements prendront place à différents endroits du centre-ville de Bordeaux, noramment au TnBA, à l’IUT Bordeaux-Montaigne, au marché des Douves, au Café Pompier.

Plusieurs temps fort rythmeront par ailleurs l’événement tels que des débats autour de l’intelligence artificielle, une scène ouverte sur la poésie ou encore une lecture dessinée et gustative. « Le public rentrera avec trois bouchées à déguster sur des temps bien définis, à certains moments de la lecture. C’est une première pour nous, souligne Gaëlle Thoilliez. On a pour ce faire travaillé avec le chef Paul Gouzien qui est en relation avec l’illustratrice et la lectrice [Aurélia Aurita et Juliette Oury, NDLR]. »

Par ailleurs, la création inédite “Mots Croisés” est à découvrir le dimanche, place Renaudel. Cette performance collaborative a été créée conjointement par le collectif Jesuisnoirdemonde et Sophie Robin, qui a animé des ateliers pour préparer ce projet. « L’idée est de travailler avec des amateurs de lecture à voix haute, lors d’ateliers, et de proposer, dans l’espace public, une sorte de flashmob de littérature, dit-elle. Seize personnes vont donc lire des débuts de romans présentés aux Escales du Livre. Le but est de faire entendre, faire résonner les mots. Comme si les livres se mettaient à parler. »

Parmi les performeurs amateurs, Nadine Scandella, démographe : « J’aime la littérature et j’ai de bons souvenirs de lecture à voix haute pour mes enfants et pour moi. C’était l’occasion de découvrir de nouveaux auteurs. » Quant à avoir si elle a des appréhensions à lire devant le public : « Oui, mais ce qui est facilitant, c’est d’être en groupe. Je ne pense pas que je l’aurais fait seule… (rires). »

Par ailleurs, cette année, l’événement culturel se met au pluriel et devient Les Escales du Livre. « Parce qu’on était très connu lors de ces trois jours de festival, qui est un événement éphémère, explique Gaëlle Thoilliez. Mais on mène des actions tout au long de l’année. Et ces actions-là ne sont pas très connues du grand publie. On fait beaucoup de choses auprès de structures sociales, des CADA, donc des demandeurs d’asile, des mineurs isolés, des enfants sont placés en foyer. Toutes ces actions-là sont importantes pour nous à l’année. »

Bordeaux fête le podcast revient les 5 et 6 avril avec une seconde édition à l’Hôtel de ville de Bordeaux, place Pey-Berland. AirZen Radio est partenaire de cet événement gratuit, créé par Bordeaux Podcast. Cette association rassemble plusieurs passionnés de ce mode diffusion et a pour objectif de soutenir la création de podcasts dans la région bordelaise et le Sud-Ouest.

« J’ai cocréé cet événement avec Guillaume Commagnac, qui a le podcast “Open start-up”. On se disait : c’est chouette qu’il y ait des événements à Paris. Mais on trouvait qu’il y avait de plus en plus de personnes intéressées par le podcast, ici, à Bordeaux et en région. On s’est donc dit pourquoi pas les regrouper et proposer des tables rondes, des conférences pour apporter du contenu là-dessus », raconte Théo Robache, créateur du podcast “Le Pompon”.

Tables rondes, conférences, ateliers, enregistrements en live… Pour cette nouvelle édition, une programmation très riche et diversifiée est prévue, avec différente thématique : « Empreinte carbone et podcast », « Pitch ton podcast », « Les différents modèles de monétisation »… Une dizaine d’intervenants et intervenantes seront au rendez-vous, dont Jules Lavie (“Code source”, “Le Parisien”) Sarah Koskeviec et Nina Pareja (“Transfert”), Laura Pironnet (“CosaVostra”), Jean Berthelot de La Glétais (“Podcastine”). 1 500 personnes sont attendues.

Le podcasteur a en outre pu constater au fil de ses pérégrinations, notamment en Nouvelle-Aquitaine, l’augmentation du nombre de personnes qui se lancent dans ce secteur. « C’est une chose facile à créer un podcast. Il faut quand même avoir du bon matériel, mais ce n’est pas hyper onéreux pour une entreprise. Les gens sont assez curieux, ils ont aussi envie de se connecter. »

Par ailleurs, l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias), qui contrôle notamment la diffusion des podcasts, révèle qu’il y a eu 306 millions de téléchargements de 842 podcasts en 2023. Soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Pourquoi le podcast plaît tant ? « Il y a de plus en plus d’auditrices et d’auditeurs, parce qu’on dit souvent que le podcast est un média de l’intime et de l’immersion, répond Théo Robache. Clémentine Sarlat, qui a créé le podcast “La Matrescence”, que j’avais reçue au tout début du “Pompon”, disait que le podcast est un luxe. Parce que c’est du temps long, on prend le temps. Et je pense que tout le monde maintenant apprécie ça, d’aller dans le fond des sujets. »

Un anniversaire en grande pompe. L’Orangeade, association bordelaise organisatrice d’événements culturels et artistiques, célèbre ses 10 ans, place des Quinconces, plus grande place d’Europe, les 5,6,7 avril. Un événement qui s’annonce pluridisciplinaire, à destination des enfants, mais aussi des adultes.

« On ne voulait pas seulement exploiter cette place en mode soirées et fêtes. Année des Jeux olympiques oblige, on s’est donc dit qu’on allait faire une partie autour du sport, explique Louise Lequertier, codirigeante de la structure. Samedi et dimanche, il va y avoir des initiations et des démonstrations de cinq sports olympiques urbains, comme le BMX, le skate et le breakdance. Puis, en soirée, sur les trois jours, le mode sera un peu plus festif, avec des artistes internationaux. À cette musique, s’ajouteront des spectacles et des performances de cirque et de danse On a envie de faire vivre une soirée un peu spectaculaire et hors du commun. »

Par ailleurs, L’Orangeade a construit son événement autour de différents engagements comme la défense de l’inclusion, de la mixité et de l’égalité. « C’est un beau programme, dit Louise en souriant. Ces trois notions sont très importantes pour nous. D’autant plus dans des milieux festifs, où on n’a pas du tout envie de ressentir de la discrimination. On a envie de proposer un lieu de lâcher-prise, de liberté dans lequel les gens se sentent en sécurité, acceptés tels qu’ils sont. Je ne dis pas qu’on est irréprochables là-dessus. Mais, en tout cas, on essaye au maximum d’avoir des programmations mixtes, avec des artistes de diverses origines et, évidemment, des styles de musique différents. »

Par ailleurs, tous les membres du bureau de L’Orangeade ont suivi une formation contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. L’association fait ainsi signer à chaque personne qui travaille avec elle – bénévoles, artistes… – une charte qui l’engage à respecter les valeurs de l’association.

L’écoresponsabilité est aussi un point sur lequel L’Orangeade prête une attention particulière. Elle travaille pour ce faire avec le collectif Cmd+O. Celui-ci rassemble des architectes bordelais qui réemploient des matériaux pour réaliser des scénographies. Aremacs (Association pour le respect de l’environnement lors des manifestations culturelles et sportives) s’occupe, quant à elle, de la collecte et du tri des déchets. «. On travaille dans un périmètre proche de Bordeaux. »

Pratique.

Village festif : vendredi et samedi de 18 heures à minuit – payant. Dimanche de 15 à 20 heures – gratuit.

Village sportif : samedi & dimanche de 12 à 18 heures – gratuit.

Olympiades : samedi de 14 à 17 heures – sur inscription.

Tournoi de pétanque : de 14 à 18 heures – sur inscription.

Si la part de marché du vélo classique est en net recul, c’est tout l’inverse pour celle de l’électrique qui ne cesse de grimper. Et pour cause, avec un vélo musculaire, on estime qu’une personne va se déplacer dans un périmètre de 5 à 6 km en moyenne autour de son domicile pour se rendre au travail. Avec un vélo électrique, les distances s’étendent à 10, voire 15 km, soit quelque 30 à 40 minutes de transport, sans efforts.

L’électrique, petite révolution dans le monde de l’écomobilité, permet aux sportifs, mais surtout à ceux qui ne le sont pas, qui ont peur d’une côte un peu raide sur leur trajet ou qui n’ont pas de douche ou de vestiaire à l’arrivée, de prendre plus facilement le vélo pour se rendre au travail.

Bee.Cycle l’a bien compris et a été l’une des premières sociétés à s’engouffrer dans l’aventure du leasing de vélos en entreprise en France. C’était en 2019. “C’était quelque chose qui me parlait, qui existait et était déjà assez développé chez nos voisins, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre”, raconte Jean-Christophe Melaye, président de la société Bee.Cycle. Sans compter sur l’arrivée du plan vélo 2019 et, avec lui, des mesures d’incitations gouvernementales, lesquelles ont changé la donne pour les récalcitrants.

Avec le leasing, chaque entreprise va chercher à résoudre des problématiques qui lui sont personnelles. Certaines équipent leurs collaborateurs de vélo lorsque le stationnement manque à proximité, parce que le secteur est mal desservi par les transports en commun ou encore parce que le parking est trop petit et qu’il faut limiter le nombre de véhicules. D’autres souhaitent avant tout inciter leurs collaborateurs à bouger plus ou les alléger du stress des embouteillages avant même la journée commencée. D’autres encore s’engagent pour un meilleur bilan carbone ou cherchent à attirer de jeunes talents très sensibles aux questions environnementales.

Notre philosophie est de dire qu’on ne va pas révolutionner le monde, mais que l’on va y aller petit à petit, même en commençant avec un seul vélo, explique Jean-Christophe Melaye. Un seul collaborateur peut avoir négocié une contribution vélo dans son contrat de travail. Cela nous permet d’entrer dans l’entreprise, de montrer que ça marche et que ça ne coûte pas très cher. Et ensuite, peut-être que l’on aura l’opportunité d’en signer d’autres.”

Pour Bee.Cycle, les entreprises sont la clé. Leur engagement change tout en matière de prix d’acquisition d’équipement. “Les collaborateurs n’ont pas forcément les moyens. Et on ne raisonne pas de la même manière si l’on doit débourser 2000 euros d’un coup ou sortir 20 euros par mois.”

Outre le vélo en lui-même, Bee.Cycle propose un catalogue quasiment illimité de services, car la société s’appuie sur des prestataires. Ainsi, l’entreprise qui souhaite sauter le pas peut demander une formation, de tester des vélos, des stages de remise en selle, des entraînements sur simulateurs, des installations de parkings à vélo, d’arceaux, de locaux spécifiques liés à l’utilisation des bicyclettes. “On peut faire du sur mesure, ce n’est qu’une question de volonté.”

Une volonté gouvernementale, métropolitaine, municipale également. “Si on veut inciter un collaborateur à prendre son vélo, il faut qu’il y ait des infrastructures. C’est là où on a aussi besoin du gouvernement et des villes pour qu’elles continuent à équiper les communes, que ce soit d’infrastructures de sécurité aussi bien que d’infrastructures routières.” La sécurité des déplacements et la présence d’équipements cyclables dignes de ce nom restent les leviers principaux pour se lancer.

Le meilleur exemple en la matière reste encore les Pays-Bas, qui ont réalisé un net virage dans les années 1980, soutenus par une puissante volonté politique pour sortir du “tout voiture”, au moment de la crise pétrolière. Pari qui, on ne peut plus en douter aujourd’hui, a porté ses fruits.

“Une fois qu’on a goûté au vélo en ville, on ne fait pas marche arrière, s’enthousiasme Jean-Christophe Melaye. On maîtrise son temps, on sait où se garer. Aujourd’hui, 50% des distances de 1 km se font en voiture. En 2022, ce sont 800 000 vélos en leasing qui circulaient en Allemagne, contre 12 000 en France à la même période. Donc on est encore au début. On a été biberonné à la voiture, c’est culturel. Ça va être long, mais on va y arriver !”

Autre avantage avec le vélo de fonction, c’est que, contrairement à la voiture du même nom, il n’y a pas de calculs d’avantages en nature. On peut donc l’utiliser pour emmener nos enfants à l’école, faire nos courses ou partir en week-end et en vacances, en avoir une utilisation personnelle donc. On peut s’équiper d’un VTT ou d’un long tail, d’un cargo ou d’un long john, tout dépend si l’entreprise laisse le choix ou non aux collaborateurs du type de vélo qu’il pourra acquérir. Un bon plan. En passant par l’entreprise, laquelle est incitée par le gouvernement via une récupération fiscale, la répartition entre ce que paye l’employeur, l’État et le collaborateur permet de s’équiper dans la limite de 30 euros par mois maximum, réparations et entretien compris. Plus aucune raison de ne pas se rendre au travail à vélo !