EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Livre et lecture est une structure présente sur tout le territoire national qui travaille pour la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Elle accompagne à différents niveaux les professionnels du livre – auteurs, éditeurs, libraires… – et développe la chaine du livre. Chaque territoire mène ainsi différentes actions, notamment auprès des publics éloignés du livre, comme dans les établissements pénitentiaires.

«. En Bretagne, on est deux. Moi, je suis Madame Lecture en prison, ma collègue s’occupe de la culture », explique Delphine Katrantzis, chargée des publics éloignés du livre et de la lecture.

Par période, des ateliers sont organisés avec des auteurs du territoire. Livre et lecture en Bretagne collabore avec sept centres pénitentiaires. «.

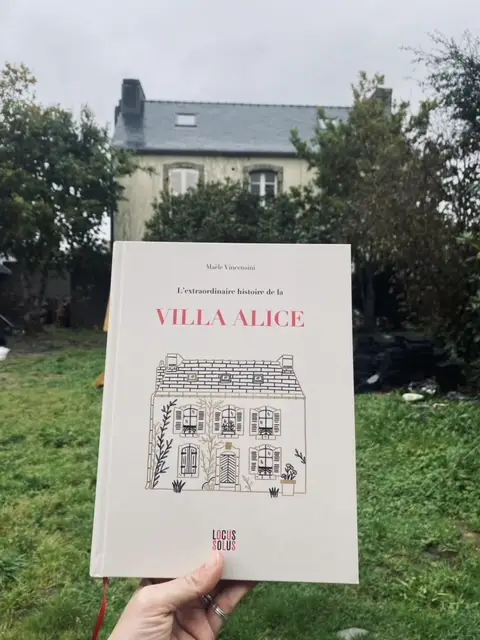

Ainsi, dans le cadre du Mois du livre en Bretagne qui dure jusqu’au 17 mars, Maële Vincensini, auteure de « L’Extraordinaire Histoire de la Villa Alice », est intervenue dans une prison de Rennes. Ella a ainsi animé une dizaine de séances d’atelier d’écriture autour du souvenir et de la mémoire. Des thématiques qu’on retrouve dans son ouvrage. « Je suis émue à l’idée de me dire que je peux apporter quelque chose, dit-elle. Et puis, la culture est très importante. Sans ça, il y a peut-être moins d’humanité. Et quand on est prison, on en a besoin pour imaginer une reconstruction et de réintégrer sans la société. »

Les détenus, aussi bien des hommes que des femmes, ne sont pas la seule cible de Livre et lecture en Bretagne. “C’est la moitié de mon temps de travail. Je travaille aussi avec des personnes en situation d’illettrisme et dyslexiques. L’opération est aussi à destination des personnes en situation de handicap physique et cognitif. Je me sens assez à l’aise pour dire, parce que je ne suis pas bretonne, que la Bretagne est vraiment une terre d’accessibilité. C’est par cette région qu’est arrivé le dispositif “Facile à lire”, pour lutter contre l’illettrisme. Ça a tellement bien marché qu’il est devenu national et désormais porté par le ministère de la Culture.”

La troisième édition du WOW festival se déroule cette année du 5 au 10 mars à Bordeaux. Ce festival pluridisciplinaire est tissé autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Sa créatrice, l’artiste plasticienne Daisy Turner, a souhaité créer un événement sur les femmes et les minorités de genre.

« On a besoin d’avoir une journée clé dans l’année pour marquer le coup. Mais parler d’égalité, c’est toute l’année, c’est pour ça que la programmation dure six jours. C’est important de donner la parole à tout le monde, tout le temps. Cet événement nous donne la chance d’aller dans la rue, de discuter, de dire ce qui ne va pas, qu’on a toujours besoin de progrès. Je pense qu’on a besoin de ce moment clé pour se réunir », développe-t-elle.

Par ailleurs, l’aspect inclusif est également important pour le WOW festival, d’où l’importance de mettre en avant les minorités de genre. « C’est un mot parapluie pour parler des personnes trans, non-binaires, de personnes qui ne se trouvent pas du tout dans ce système de genre. Ce sont aussi des personnes qui subissent les mêmes problèmes que les femmes depuis toujours. Il y a des différences entre nous, peut-être visuellement, mais celles-là ne veulent pas dire qu’on ne vit pas la même chose. Notamment le racisme », explique-t-elle.

« On parle aussi de minorités, de genre, en matière d’accessibilité, mais aussi de personnes malentendantes. Finalement, de toutes les minorités. Le but est qu’on lutte ensemble pour d’être libre et d’être qui on veut être », ajoute Giulia Palhares, assistante communication de l’événement.

Lord de ces cinq jours, différentes formes d’art seront visibles pour sensibiliser, informer, échanger sur ces thématiques. Du stand-up, des arts visuels, des rencontres et dédicaces avec Emma Clit, Blanche Sabbah ou encore Lou Trotignon, mais aussi des conférences sont ainsi au programme. Certains événements se font d’ailleurs en présence d’une interprète LSF (langue des signes française), notamment le concert de Mathilde.

Mais aussi au village des ateliers, qui se tiendra au Marché des Douves, dans le quartier Saint-Michel, notamment pour appréhender les codes du langage inclusif ou encore en savoir plus sur le périnée. Des expositions sont aussi à découvrir, donc celle du collectif artistique, originaire de Metz, les Ourses, qui dévoile « Animales ». L’objectif est de mettre en avant le côté féminin du monde animal. À voir également, les œuvres d’Elisa Dano, graphiste et illustratrice. Sans oublier la présence de la Bibliothèque queer et genre, une association itinérante. La structure propose des moments d’échange et de lecture. Plusieurs partenaires associatifs sont aussi présents.

Le WOW festival rassemble environ 2000 personnes et mobilise 40 bénévoles.

« Trente-et-un jours pour changer ses habitudes ». C’est le slogan du Mois du vrac et du réemploi, qui se tiendra du 1ᵉʳ au 31 mars, partout en France. Cet événement national, initié par l’association Réseau Vrac, a fusionné l’an dernier avec Réseau Consigné. Tous deux ont alors créé une nouvelle structure : Réseau Vrac et Réemploi. Plusieurs actions sont ainsi organisées tout au long du mois de mars : conférences, dégustations, rencontres, ateliers… « C’est une campagne de sensibilisation auprès du citoyen, avec les gestes de vrac et du remploi. On essaye de mettre en lumière ce mode de vie et on laisse après tout le monde se l’approprier », déclare Sébastien Gonfroy, directeur de la communication de Réseau Vrac et Réemploi.

Pour lancer l’événement, l’opération Bring your Mug Day soit Apporte ton contenant a été organisé dans 50 points de vente en France et en Belgique. « La loi oblige maintenant, notamment, le commerçant et le restaurateur à accepter les contenants. Elle exige également d’appliquer une petite réduction dans ce cas, souligne-t-il. Cela représente une réelle économie. »

« Il y a plus de 950 épiceries spécialisées dans la vente en vrac et le réemploi. Et plus de 10 000 points de vente disposant de rayons vrac ou proposant des solutions de réemploi des contenants. La France est le premier pays au monde dans ce secteur », peut-on lire sur le site de Réseau vrac et réemploi.

En outre, pendant 31 jours, six gestes autour de l’utilisation des contenants réutilisables sont promus pour réduire ses déchets, moins gaspiller. Parmi ceux-ci recharger ses contenants, utiliser une gourde, ou encore utiliser la consigne. « La loi anti-gaspillage dit qu’il faut réduire les emballages plastiques à usage unique de 20 % d’ici à 2025. C’est demain, expose Sébastien. Et d’en sortir complètement d’ici à 2040. Cela représente une génération. On peut donc dire que nos enfants, en 2040, n’utiliseront plus de plastique à usage unique. On est déjà en train d’éduquer nos enfants pour 2040 à ce mode de vie. Il faut d’ores déjà basculer sur ce sujet-là, en ayant une démarche pédagogique et de transition. »

Par ailleurs, pendant le Mois du vrac et du réemploi, les organiseurs souhaitent lutter contre les idées reçues sur ce mode de consommation. « Comme ce sont des gestes un peu ennuyeux, contraignants au quotidien, on fait cette campagne pour montrer qu’on a presque tous déjà plus ou moins attesté, ou assimilé, certains gestes. Autre idée reçue. On peut souvent penser que le vrac ou le réemploi impliquent une contrainte financière. Or quand on achète en vrac, on achète la juste quantité, donc on gaspille moins. Ainsi, acheter au plus juste, c’est aussi faire des économies. »

C’est l’une des spécialités culinaires emblématiques de Bretagne. Le kouign amann, qui signifie littéralement gâteau au beurre, a été inventé dans les années 1860 par Yves-René Scordia à Douarnenez, dans le Finistère. « Il n’y avait plus de pain ni de gâteaux du tout au magasin. Son épouse lui a dit “il faut sortir quelque chose”. Il y avait, comme dans toutes les boulangeries, de la pâte à pain, du beurre, du sucre, qui constitue la base de ce gâteau. Après, il y a tout un système de tourage. On fait trois tours, un feuilletage, comme pour la pâte à croissants. Mais il faut avoir du bon beurre, une bonne pâte. Et puis il y a un bon tour de main à avoir. C’est ça le véritable kouign amann de Douarnenez », raconte Pascal Jaïn, artisan boulanger à Douarnenez.

Depuis cinq ans, il est le président de l’association du Véritable kouign amann de Douarnenez, créée en 1999 dans le but de protéger la recette originelle. « Alain Lobert, enseignant au CFA Cuzon, à Quimper, s’est rendu compte qu’on en faisait un peu partout, mais que ça ne correspondait pas notre produit. On a donc voulu le valoriser en créant cette structure. » Ils étaient 17 lors de sa création. Aujourd’hui, ils ne sont plus que cinq à réaliser cette spécialité douarneniste, qui doit être « caramélisée en dessous, fondant à cœur et croustillant sur le dessus ».

Cette recette simple et efficace, qui ravit les papilles, Pascal la réalise tout à long de l’année, mais à des fréquences différentes. « Ça dépend de la saison. En hiver, j’en fais une vingtaine par jour. En été, plutôt une centaine, étant donné que la population augmente pendant la saison touristique. Ceci dit, je ne suis pas celui qui en fabrique le plus à Douarnenez. Il y a toutes les nationalités qui en mangent, mais les principaux consommateurs sont ceux qui sont originaires d’ici et qui sont partis. »

Le kouign amann se mange tout au long de l’année. L’artisan boulanger a par ailleurs pu promouvoir sa spécialité lors du salon French Fair à Osaka, au Japon, en mars dernier. Cette expérience mémorable l’a rendu très fier. « Je suis allé faire une démonstration pendant cinq jours sur ce grand salon. J’avais avec moi un chef Japonais et trois cuisiniers, de très bons professionnels. On ne se comprenait pas, mais ça roulait. On a fait près 5 000 petites pièces par jour. Il y avait lune queue entre 60 et 100 personnes. » Quant à savoir pourquoi le kouign amann plaît tant ? « Le produit est bon. Il est croustillant. Il est moelleux. Il est fondant. Il y a tous ce qu’il faut pour faire un bon produit. »

« Mes amis, au secours… Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l’avait expulsée. » Ces mots sont les premiers prononcés par l’Abbé Pierre, sur les ondes de Radio Luxembourg, le 1ᵉʳ février 1954, à la suite de différents drames liée à la crise du mal logement. Ce discours devenu célèbre entraînera un élan de générosité de la part de la population. C’est pourquoi, à l’occasion de cet anniversaire, la communauté d’Emmaüs de Parempuyre, Emmaüs Connect, Le Relais Gironde et la Fondation Abbé Pierre se sont réunis, mi-février, dans le centre-ville de Bordeaux pour sensibiliser le public et rappeler à quoi il est important de soutenir cette cause.

Par ailleurs, le 29ᵉ rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement en France 2024 recense 330 000 personnes sans domicile. Soit trois fois plus qu’il y a 10 ans. Plus de 9 millions de personnes vivraient aussi sous le seuil de pauvreté, d’après l’étude. « La problématique est toujours la même. C’est qu’il y a des personnes qui ne peuvent pas se loger. À la communauté d’Emmaüs, par exemple, 350 personnes ont tapé à la porte. Mais nous n’avons pas pu les loger faute de place. C’est devenu un problème assez récurrent d’année en année. On voit qu’il y a encore plus de gens qui n’arrivent pas à être hébergés », constate Nasser Bendella, directeur adjoint la communauté d’Emmaüs de Parempuyre.

Par ailleurs, ce rassemblement, était aussi l’occasion de faire connaître les missions de l’association, présente à l’internationale. « Les gens ont une idée assez particulière d’Emmaüs. Ils pensent au magasin, au bric-à-brac, mais pas à ce qu’il se passe en coulisses. Les gens ne sont pas forcément au courant que c’est surtout un lieu d’hébergement, un lieu de vie, de travail », précise-t-il.

En effet, il y a les compagnons, qui sont des travailleurs solidaires du mouvement Emmaüs. Ils font tourner la grosse machine d’Emmaüs à travers la France. « Ils sont protégés par un statut assez particulier. Il permet à ces personnes de travailler, d’autres hébergés, d’avoir une allocation et surtout d’être à l’abri. »

Nasser lui-même a été dans cette situation. C’était, il y a 10 ans. « Je suis arrivé, j’étais complètement désarçonné, un peu perdu. J’étais dans une condition particulière. J’ai pu travailler et ça m’a beaucoup aidé. Ça m’a donné un sens. » Actuellement, il y a 50 compagnons et compagnonnes, des enfants à la communauté d’Emmaüs de Parempuyre. Ils restent, en moyenne, entre deux et trois ans. « Le temps de se refaire, de trouver son chemin, une formation, un emploi, un appartement à l’extérieur. Il y a un processus d’accompagnement qui est destiné aux compagnons pour les aider. Mais tant qu’ils n’ont pas la possibilité et l’envie de partir, ils resteront toujours. C’est l’accueil inconditionnel. »

Alors, afin de faire perdurer le mouvement Emmaüs et ses actions, le directeur adjoint la communauté d’Emmaüs à Parempuyre interpelle : « Aidez-nous à aider. On a besoin de nos donateurs et de nos clients, ainsi que de bénévoles. On a besoin qu’on parle de nous. »

Pollution sonore et de l’air, ondes, pesticides, additifs, perturbateurs endocriniens… Nombreux sont les facteurs environnementaux ayant un impact sur la santé. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 25 % des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribuées à des facteurs environnementaux et comportementaux.

Justement, pour réduire l’exposition à ces éléments, Fabienne Béjoint, infirmière, s’est spécialisée en santé environnementale. Elle accompagne ses patients, pendant trois à cinq séances, et à l’aide de différents outils (la nutrition fonctionnelle, la phytothérapie, la réflexologie plantaire…).

AirZen Radio. Qu’est-ce que signifie être spécialisée en santé environnementale ?

Fabienne Béjoint. Mon boulot consiste à travailler sur les liens entre la santé et l’environnement, les environnements globalement. C’est donc un travail de prévention, de sensibilisation, d’éducation à la santé par le biais de cette notion de santé environnementale. Je travaille avec des particuliers, oui, mais également avec des professionnels de santé. Mais là, il y aura davantage un axe formation sensibilisation.

Quelles sont les raisons qui poussent vos patients à venir consulter ?

Il y a ce qu’on appelle des périodes de vulnérabilité. Ça peut aussi bien concerner des personnes qui ont envisagé de concevoir un enfant, des personnes enceintes, des jeunes enfants. On parle de la période des 1000 jours qui va de la conception de l’enfant jusqu’à ses deux ans. Il y a également l’adolescence, qui est une période de forte vulnérabilité aux facteurs environnementaux. Ça peut aussi être des personnes qui sont simplement dans une démarche de prévention pour avoir une santé durable. Il y a également des personnes qui ont déjà des problématiques de santé, des maladies chroniques, auto-immunes. Ça peut être aussi après des cancers, avec une envie de travailler sur son mode de vie, son hygiène de vie et son environnement globalement.

Comment se déroule une consultation ?

Je propose un questionnaire de santé environnementale, qui a pour but d’identifier les expositions principales de la personne. À partir de ça, et des besoins qui ont été identifiés, je vais pouvoir proposer des pistes d’actions concrètes, à moindre coût, et qui sont faciles à appliquer au quotidien. Ça peut donc être chez soi, mais aussi sur son lieu de travail, de loisirs.

Parfois, les personnes viennent aussi avec des questions précises. Je vais donc axer plus précisément mes séances là-dessus. Je pense, par exemple, à une jeune maman qui a son petit, qui a des questions sur les jouets. Mais l’idée, d’abord, est de répondre à ce bilan environnemental en premier.

Quelles sont les questions que vous leur posez ?

Elles sont diverses. On peut donc poser la question du lieu de vie. Les polluants sont différents, qu’on soit en milieu citadin, près d’un axe routier très fréquenté ou d’une zone industrielle. Si la personne vit à la campagne, on va voir s’il y a des vignes, quel traitement conventionnel est appliqué.

Cela concerne également l’alimentation. C’est un gros facteur d’impact sur notre santé. On identifie donc s’il y a des aliments ultra-transformés, si la personne a un régime alimentaire spécifique. Mais on va aussi regarder les produits ménagers qui sont utilisés, les cosmétiques, le sommeil, l’hygiène de vie, l’activité physique. Je m’appuie sur les réponses et sur ce qui est déjà mis en place pour soutenir et valoriser ce qui est positif, et prodiguer des conseils.

Qu’est-ce qui pose problèmes avec ces différents polluants et les perturbateurs endocriniens ?

Dans l’environnement, il y a de nombreux polluants, dont certains chimiques. Et parmi eux, on va retrouver des perturbateurs endocriniens. Ce sont des composés qui vont venir brouiller la bonne communication du système hormonal. Ils vont agir de façon un peu similaire à nos hormones naturelles, en prenant leur place ou en déclenchant des réactions à la place des hormones naturelles. Notre système hormonal est prévu pour fonctionner avec des dosages très précis. Les perturbateurs endocriniens mettent donc vraiment le bazar dans notre façon de traiter notre corps.

Qu’est-ce que tout ça peut causer comme problème ?

Il peut y avoir des problématiques de fertilité, hormonales, neurologiques ou encore métaboliques, ou d’obésité. Il faut comprendre que les expositions aux perturbateurs endocriniens sont cruciales lors de périodes de vulnérabilité. On axe donc beaucoup notre discours de prévention sur la période des 1000 jours. On sait que les impacts précoces chez le fœtus, dans le ventre de sa mère, mais aussi chez le jeune enfant, jusqu’à 2 ans, peuvent ensuite donner lieu à des problématiques de santé qui ne sont pas forcément visibles immédiatement. Elles peuvent apparaître plusieurs années après. On fait le lien également avec les problématiques de maladies chroniques. L’OMS parle d’épidémie de maladies chroniques aujourd’hui.

Il y a des parents qui sont quand même mieux informés aujourd’hui. Mais beaucoup de fausses idées peuvent encore circuler. Et puis, on observe des petites choses qui sont à réajuster. L’idée est vraiment de préserver la santé des générations futures. Je les accompagne d’une façon non culpabilisante. Je ne suis pas là pour être “anxiogène”. L’idée est de valoriser ce qui est déjà fait. En général, il y a énormément de choses bien de faire, il faut optimiser, soutenir et aider à passer à l’action.

Est-ce qu’à partir du moment où on a entamé la démarche d’apporter des modifications à son environnement, même « tardivement », on peut avoir des résultats ?

Ou, il n’est jamais trop tard. Il faut savoir qu’à partir du moment où on enlève un polluant, c’est déjà une chance de plus de préserver sa santé. On part également avec un bagage génétique. Celui qu’on reçoit du patrimoine de nos parents. Finalement, on a la capacité de le modifier, en agissant sur notre environnement. C’est ce qu’on appelle l’épigénétique. On a cette faculté de réduire au silence, peut-être, des choses qui pourraient s’activer, se déclencher si on se mettait en contact de ces polluants.

Quels conseils pourriez-vous nous partager ?

Finalement, aérer chez soi, ça reste très concret, très pratique. Dix minutes le matin, le soir, quel que soit le temps, peu importe la période de l’année. Il faut aérer toutes les pièces de la maison, afin de faire des courants d’air. Il y a en effet plus de pollution en intérieur qu’en extérieur. J’insiste aussi sur les ustensiles de cuisine. Il faut, si possible, remplacer au fur et à mesure tout ce qui contient un revêtement antiadhésif (qui libère des polluants chimiques, NDLR) par de l’inox 18.10 ou de la fonte naturelle.

En matière d’exposition cutanée, de cosmétiques, il y a des labels qui sont aujourd’hui un peu plus connus. Pour l’alimentation, certaines personnes vont faire aussi le choix du fait maison. Des produits assez bruts et naturels.

À Nevers, dans le quartier de Banlay, Evelyne Loyau s’occupe des chats errants de ce secteur avec l’association Chats sans toit, qu’elle a créée il y a 17 ans. « Il y a une prolifération massive de minous. Il y a des portées tous les trois mois et les petits refont des petits six mois après, explique-t-elle. Ça crée des soucis pour les gens, parce qu’il y a du bruit la nuit et, dans les jardins, ils déterrent les petites plantes. Puis, comme il y avait des actes de malveillance, on a décidé de protéger cette communauté de chats par la stérilisation pour réduire ce groupe. »

Nourriture, eau, soins médicaux, caresses, les chats bénéficient d’une attention toute particulière de la part de la présidente-fondatrice et de son équipe de huit bénévoles. À tour de rôle, ils se relaient pour s’occuper de la vingtaine de chats. Puis, avec le temps et afin de garantir un certain confort pour les animaux, ils ont fabriqué des abris sommaires. “On a eu quelques soucis avec Nièvre Habitat, propriétaire du terrain. Il voulait que j’enlève mes cabanes à chats. Je leur ai dit que c’était l’hiver, que je ne pouvais pas le faire, et d’attendre cet été. Cette affaire a fait un petit peu de bruit, car la presse locale en a parlé. Finalement, Nièvre Habitat nous a donné l’autorisation de garder nos cabanes à chats.” D’autres ont ensuite été inaugurées fin janvier. Celles-ci ont été offertes par la commune.

Rubis, Ruper, Sacha, Tao, Baghera, et leurs autres comparses profitent donc ces nouveaux espaces. En France, on estime à onze millions le nombre de chats errants. Afin d’éviter de contribuer à augmenter ce chiffre considérable, Evelyne Loyau rappelle qu’« il ne faut pas adopter un animal, quel qu’il soit, sur un coup de tête. Il faut que ce soit un acte réfléchi, car il y aura des conséquences. Quand vous partez en vacances, il y aura des coûts, des frais vétérinaires, de la nourriture. C’est une longue vie ensemble ».

Retrouvez tous nos contenus sur les chats ici…

Situé entre Quimper et Lorient, Pont-Aven est une commune finistérienne de 2 800 habitants. Surnommée la Cité des peintres, cette bourgade du sud Finistère, traversée par le fleuve Aven, accueille chaque année environ 75 000 touristes, principalement des Français. Annaïg Trouboul, référente du bureau d’information touristique de Pont-Aven, nous explique comment s’est construite sa popularité.

AirZen Radio. D’où vient le surnom de Cité des peintres ?

Annaïg Trouboul. En 1864, 65 artistes arrivent à Pont-Aven. Les premiers sont américains, Robert Wylie notamment. Lui va rester très longtemps, puisqu’il tombe amoureux de Julia Guillou, qui tenait une auberge à Pont-Aven. Cet artiste va un peu assurer la promotion du village. Il fait venir d’autres peintres de son entourage. On parle d’une colonie d’artistes internationale avec des Belges, des Danois, des Hollandais, des Irlandais qui se côtoient. Donc en 1870 on a déjà ce groupe de réalistes bien installé. Puis, d’autres artistes vont arriver. Et surtout Paul Gauguin, en 1886, qui, lui, fera partie des impressionnistes et va créer cette fameuse École de Pont-Aven.

Qu’est-ce que cette école ?

Il y a à cette époque les impressionnistes, qui travaillent à l’extérieur, observent les couleurs, utilisent des petites touches de couleurs. Paul Gauguin, lui, va se détacher un peu de ce mouvement pour faire des choses différentes. Il va supprimer ces petites touches de couleurs pour faire des aplats, utiliser la technique du cloisonnisme, et va arriver un style qu’on va appeler le synthétisme. Il vient du mot synthèse. À la différence des réalistes, qui font tous les détails, qui représentent la réalité, Paul Gauguin simplifie, synthétise, d’où le synthétisme. On peut donc dire qu’il y avait trois écoles en même temps à Pont-Aven : réaliste, impressionniste et synthétiste. C’est le nom d’un style. Le mouvement synthétiste, on l’appelle l’École de Pont-Aven.

Dans quels tableaux peut-on retrouver des paysages de Pont-Aven ?

Pour pouvoir s’en rendre compte, à l’office de tourisme, il y a un plan de la ville et avec lequel on propose des circuits où se balader. À Pont-Aven, il y a des petits panneaux avec des reproductions de tableaux à l’endroit où ils ont été peints. Par exemple, un tableau qui s’appelle “Les Lavandières” de Paul Gauguin représente une partie de la rivière. Il y a aussi “Le moulin David” du même peintre.

Qu’est-ce qui a tant plu aux artistes pour qu’ils viennent et restent à Pont-Aven ?

Il ne faut pas oublier qu’à l’époque on se déplaçait à pied avec le matériel sous le bras. Il y avait cette fameuse peinture en tube. Les artistes voulaient donc travailler directement sur le sujet. Et à Pont-Aven, comme il y avait pas mal de réalistes, les impressionnistes sont arrivés un peu par curiosité. Puis, finalement, ils y ont trouvé des gens accueillants. Ils ont trouvé des modèles gratuits alors qu’à Paris, il fallait les payer. Ici, une femme qui était en train de filer la laine, continuait son travail, posait et c’était gratuit.

Et puis, il y a plein de sujets différents : le port, les moulins, la forêt, les vieilles pierres. Tout ça se découvre à pied. Ce qui était très pratique. Autre point important : l’hébergement. À Pont-Aven, il y avait pas mal d’auberges et pensions et surtout une femme, qui s’appelait Marie-Jeanne Gloanec, et qui tenait une auberge. Elle permettait aux artistes de vivre à crédit. Ils passaient donc ici un séjour, plutôt entre le printemps et l’automne. L’hiver, ils repartaient à Paris. Ils laissaient des toiles en gage de leur retour et revenaient s’ils pouvaient la payer. Sinon, Marie-Jeanne gardait les tableaux. On dit d’ailleurs qu’elle avait tellement de Gauguin qu’elle ne savait pas quoi en faire et les utilisait en guise de paillasson (rires).

S’il fallait résumer les lieux emblématiques de Pont-Aven, quels sont-ils ?

Déjà, le port. Il y a un joli port avec la rivière l’Aven. Il est possible de se balader tout le long, sur le sentier côtier. On a aussi les traces des moulins sur la rivière. Il y a la promenade Xavier Grall, un petit jardin dans le centre-ville, avec les anciens lavoirs tout le long, qui donne un accès vers le Bois d’Amour.

Ce bois était le lieu d’inspiration des peintres. Ils se retrouvaient là pour observer les formes, les couleurs, les reflets dans la rivière. D’ailleurs, c’est Paul Sérusier qui a peint “Le Talisman” sous la dictée de Paul Gauguin. Dans ce Bois d’Amour et au-dessus, il y a un circuit jusqu’à la chapelle de Trémalo. Cette chapelle est connue dans le monde entier parce qu’elle abrite le Christ qui a inspiré Gauguin pour un tableau qui s’appelle “Le Christ jaune”. Elle est ouverte tous les jours et il est possible de la visiter toute l’année. Il y a aussi une exposition de reproductions d’œuvres de Gauguin à l’intérieur. Sinon, il y a le Musée de Pont-Aven qui présente cette École de Pont-Aven. Et, à côté, toujours des expositions temporaires.

L’exposition “Anna Boch, voyage impressionniste” est visible jusqu’au 26 mai au Musée de Pont-Aven.

Utile, durable et accessible sont les trois mots qui définissent la démarche low-tech, que l’on peut traduire en français par « basse ou douce technologie ». Justement, à Concarneau, dans le Finistère, en Bretagne, une première communauté s’est créée autour de ces valeurs. Il s’agit du Low-tech Lab. Elle a vu le jour en 2014 après que Corentin de Chatelperron, actuel président et fondateur du Low-tech Lab, est parti à bord du voilier Gold of Bengal pour une aventure de six mois en autonomie grâce aux low-tech.

Depuis, des communautés et des antennes ont essaimé à travers la France et le monde. Le site breton sert ainsi aujourd’hui de lieu fédérateur.

Ces associations de personnes testent, expérimentent, documentent, diffusent et transmettent leurs expériences. Dans ces Low-tech Lab, « il y a, à la fois, des personnes qui s’occupent de toute la partie sensibilisation. Il y a celles qui vont proposer des aides à la fabrication de systèmes techniques. D’autres s’intéressent à des aspects plus théoriques, avec beaucoup de conférences tournées sur la notion de low tech », explique Julie Mittelmann, salariée du Low-tech Lab de Concarneau. Les projets sont accessibles en lignes. Parmi eux : les toilettes sèches, le four solaire, la marmite norvégienne, un ordinateur low-tech, la pasteurisation de fruits et légumes, la création de produits ménagers et intimes… De nombreux tutoriels sont aussi disponibles pour réaliser ces innovations.

Les citoyens y trouvent également un intérêt. Low-tech Lab est en effet suivi par plus de 60 000 personnes sur les réseaux sociaux et YouTube. « On voit que de plus en plus de monde sont intéressés par cette notion. Il y a aussi de plus en plus de bouquins sur le sujet, de conférences. Les institutions s’en emparent également. Tout ça invite à se questionner sur notre manière de faire. Je pense que c’est pour ça que le mouvement donne de l’espoir. »

Depuis, sa création, le Low-tech Lab de Concarneau a mené une dizaine de projets. Le dernier en date est “Biosphère, capsule en milieu aride”, réalisé en 2023. Pendant quatre mois, Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz, aidés d’une équipe de scientifiques, de stagiaires et de bénévoles, ont mis au point un habitat de 60 m2 en bois et en tissus biosourcés. Ils se sont installés dans le désert, en Basse-Californie, au Mexique. Le but était alors de tester dans ces conditions particulières les systèmes low-tech, comme la désalinisation, ou chauffer les aliments grâce à l’énergie solaire. Cette expérimentation est visible sur la plateforme ARTE.

Par ailleurs, les enquêtes Low-tech Lab poussent le curseur un peu plus loin. « Entre 2020 et 2022, on a voulu voir si la low-tech pouvait aussi trouver sa place, non pas seulement dans la vie des citoyens, mais au sein d’organisations, d’entreprises et d’associations, explique Julie. Ça nous a permis d’aller découvrir des organisations professionnelles qui ont des valeurs proches de cette démarche tech et qui utilisent des systèmes techniques. » Parmi eux, Arnaud Crétot, ce boulanger normand qui fait cuire du pain avec des panneaux solaires. Le Low-tech Lab de Concarneau travaille désormais sur ces sujets avec différents types d’organisation.

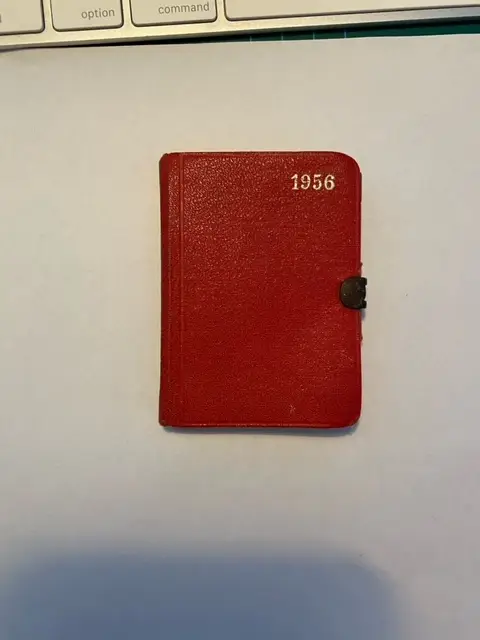

La rédaction du livre « L’Extraordinaire Histoire de la Villa Alice » commence par un coup de cœur pour une grande bâtisse. Elle est située juste derrière l’église Saint-Jérôme, à Cast, petite commune du Finistère. En 2020, Maële Vincensini s’y promène avec son mari, Renaud, lorsque celui-ci tombe sous le charme d’une maison abandonnée.

Deux ans plus tard, ils l’acquièrent avec tout ce qu’il y a à l’intérieur et quittent définitivement la région parisienne avec leurs deux filles. Commence alors une exploration des lieux pour le couple, qui se prend de passion par ces objets d’un autre temps laissés par Alice, l’ancienne propriétaire décédée l’an dernier à 99 ans.

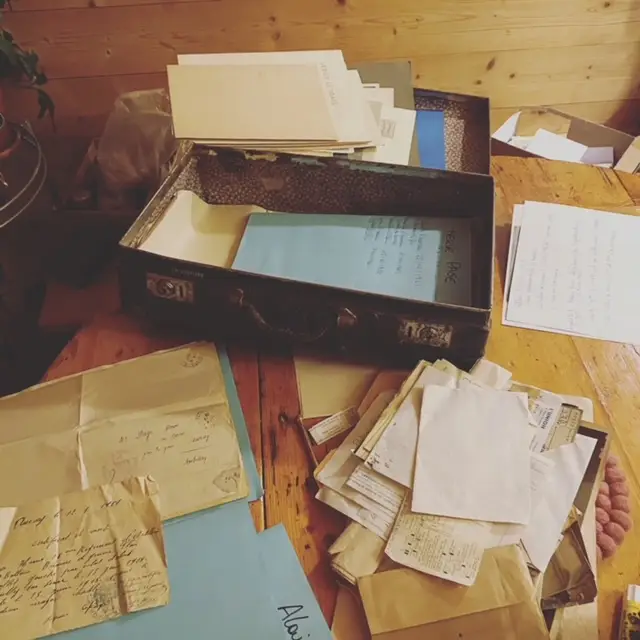

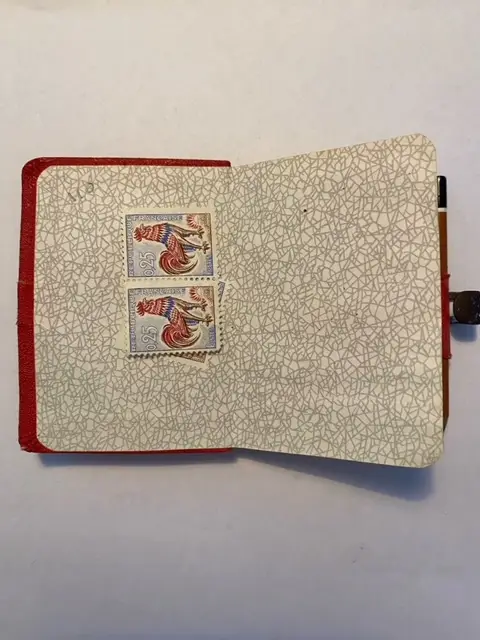

Au fur et à mesure, va commencer « la grande enquête ». « Tout a commencé quand nous avons retrouvé, dans une dépendance de la maison, une valise cachée dans une petite pièce qui contenait les affaires d’un certain monsieur Page. À l’intérieur, il y avait des documents notariés, des photos, des courriers. Tout ça nous a permis de remonter l’arbre généalogique d’Alice. De savoir qui était passé dans notre maison. J’ai eu envie de partager tout cela parce qu’il y a beaucoup d’histoire. On traverse des époques dures, importante. J’avais besoin de transmettre cette mémoire commune, finalement », raconte Maële.

Ainsi, telle une série en plusieurs épisodes – plus de 40 -, elle documente au fur et à mesure ces découvertes sur Alice et sa famille sur les réseaux sociaux. Résultat : ses vidéos font des millions de vues.

Une communauté se crée alors. Les internautes interagissent, lui permettent d’en savoir plus sur Alice. Ils se passionnent pour l’histoire de la Villa Alice, nom donné à cette maison par Maële. Il faut dire que cette dernière sait capter son auditoire, grâce à une narration travaillée.

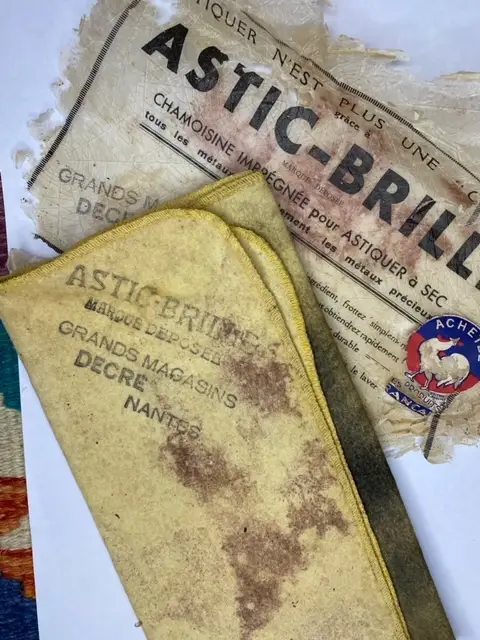

Aussi, grâce à un important travail de recherches, elle renseigne les personnes qui suivent ses aventures sur les objets trouvés dans ces lieux. « On est tombés sur des choses tellement banales et tellement anciennes, comme la machine à coudre Singer. Je me suis intéressée à des casques allemands transformés en passoires dans les années 50, à des thermomètres en mercure. Et puis, derrière chaque objet, il y a une entreprise, des salariés, des ouvriers qui ont pu vivre des choses importantes. » Aussi, l’histoire d’Alice permet d’en savoir plus sur la vie des jeunes femmes à cette époque.

C’est pourquoi, comme pour effectuer un devoir de mémoire, il était important pour Maële Vincensini d’écrire le livre « L’Extraordinaire Histoire de la Villa Alice », publié aux éditions Locus Solus. Cette expérience l’aura nourrie à différents niveaux « Déjà, écrire un livre, c’est fou, dit-elle avec le sourire. Puis ça me permet d’en rédiger d’autres, notamment pour les enfants avec les éditions Thierry Magnier. Je me suis découvert une capacité à raconter des histoires. » Une qualité à développer, pour l’autrice qui est la petite-fille du poète Paul Vincensini.

À l’avenir, Maële et Renaud souhaitent créer un musée pour mettre à l’honneur Alice et sa famille.

Recherches scientifiques, innovation et sensibilisation sont les fils conducteurs du programme d’exploration sous-marine Under the Pole. Il a été créé en 2008 par Ghislain Bardout et Emmanuelle Périe-Bardout. Après plusieurs collaborations avec l’explorateur Jean-Louis Etienne, en zone polaire, ils ont eu pour « volonté de raconter, de témoigner d’un monde de glace fascinant et unique sur la planète, mais en voie de disparition », raconte Ghislain Bardout.

Accoutumé à des expéditions de plusieurs mois, le couple, spécialiste de plongée en profondeur, part cette fois pour au moins cinq ans. Avec un équipage d’une dizaine de personnes (des plongeurs, des scientifiques, des photographes…) et leurs deux enfants, Robin et Tom, Emmanuelle et Ghislain ont pris le large le 17 février depuis le port de Concarneau (Finistère). À bord du voilier le WHY, ils vont poursuivre le programme Under the Pole IV Deep Life. Celui-ci a démarré en 2022, en collaboration avec le CNRS. Durant toute cette période, ils vont explorer différents bassins océaniques du globe. La première étape est la Méditerranée. Ils commenceront par jeter l’ancre, sept mois, en Grèce.

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030) des Nations Unies. “Concrètement, cela concerne plein de projets à travers le monde qui sont labellisés soutenus par l’ONU. Ce sont des collaborations internationales. On est en lien avec les locaux pour mieux connaître les écosystèmes profonds à la fois en zone polaire, modérée et tropicale”, explique le cofondateur d’Under the Pole.

Afin d’approfondir la connaissance des forêts animales marines à des fins de préservation, un travail est mené pour savoir comment sont constitués ces écosystèmes, les densités de chaque espèce qui les composent, leur répartition, et ce, en fonction de la profondeur jusqu’à 200 mètres. « L’idée est de dresser un portrait de ces fonds marins. De faire un inventaire pour savoir comment ils interagissent entre eux. L’une des grandes questions de ce programme est : quelles sont les fonctions de ces écosystèmes et ses limites ? Parce que nos activités, comme la pêche ou le tourisme, peuvent avoir des conséquences. L’idée est de mettre en place des services de conservation basés sur la science », explique Ghislain Bardout.

Par ailleurs, au fil de ses expéditions, l’équipage d’Under the Pole a pu constater l’impact du dérèglement climatique sur la biodiversité, comme la fonte de la banquise, l’érosion du littoral, la destruction des habitats des humains, le blanchiment des récifs coralliens. Ces observations sur l’évolution des milieux avec le temps impliquent aussi des témoignages de locaux. Ils ont un regard et un rapport à leur environnement et aux ressources qui est différent du nôtre, dont on peut s’inspirer. Et c’est ça qu’on souhaite transmettre”, rapporte le cofondateur.

Face à la problématique du réchauffement climatique, celui-ci énonce quelques pistes de réflexions. “On a la capacité, à notre échelle, d’opérer certains changements parce qu’on exerce une pression trop forte sur notre environnement. Il y a des gens qui ne pourront pas et l’idée n’est pas de stigmatiser. Mais ça peut passer par la réduction des transports, manger moins de viande ou de poisson, choisir des élevages plus respectueux. Il faut aussi mettre la pression aux politiques. Ils ont la responsabilité de mettre en place des réglementations pour préserver notre environnement.”

David Beaulieu, ancien marin, a créé, en 2001 à La Rochelle, l’association Echo-Mer, qui a pour slogan « Écoute ta mer ». Cette dernière s’engage dans la protection des océans et des littoraux à travers différentes actions de sensibilisation auprès des scolaires, des entreprises et des citoyens. Sensible à ce projet et à ces valeurs, Céline Duris a souhaité créer une antenne en Gironde, sur le bassin d’Arcachon, son lieu d’habitation. « La problématique environnementale est la même sur toute la côte atlantique, constate-t-elle. Et chez nous aussi, dans cet endroit où il y a beaucoup de monde en période estivale. J’avais envie d’impliquer les politiques sur les gestes et les méthodes pour protéger le littoral. »

C’est en 2021 qu’elle s’est lancée. « Je ne voulais pas dupliquer Écho-Mer, car je suis sur un autre territoire. Je voulais apporter des solutions et sensibiliser aux déchets qui finissent dans la mer, par le biais d’ateliers, de balades écocitoyennes notamment. » L’une des principales actions est le ramassage de différents déchets sur le littoral et les ports. Certains, destinés à être enfouis ou incinérés, sont revalorisés. C’est le cas des voiles de bateau utilisées pour réaliser de la bagagerie (trousses de toilette, sacs de voyage, portefeuilles). Les paniers ostréicoles sont quant à eux transformés en corbeille et vide-poches. Cette revalorisation est effectuée par les employés de l’ESAT Arca-baie, à Gujan-Mestras, et en collaboration avec le centre pénitencier de Mont-de-Marsan.

Céline peut compter sur son équipe de bénévoles, dont fait partie Claire, pour l’aider dans ses missions. « J’ai l’impression d’agir pour tous les défis environnementaux qui nous attendent à l’avenir, de faire des choses concrètes. Aussi, j’agis sur mon territoire, ce qui me permet de donner l’exemple à mes enfants », exprime la bénévole.

De son côté, Joëlle, retraitée, a décidé de s’investir dans cette association suite aux importants feux de forêts qui ont touché la Gironde de 2022. « J’aimerais bien que plus de gens soient sensibilisés à la pollution environnementale. On sait tous que ces déchets vont dans l’océan. Et lui, il souffre en ce moment. Pourtant, on vit avec la nature qui est généreuse envers nous et nous, il faudrait qu’on la respecte et qu’on ne l’abîme pas. »

Tout au long de l’année, l’Établissement français du sang (EFS), organise différentes campagnes de sensibilisation autour du don du sang. L’une d’entre elles est d’ailleurs consacrée à informer le public sur les groupes sanguins rares qui ont une utilité particulière. Le Dr Fabien Lassurguerre, directeur collecte et production de l’EFS Nouvelle-Aquitaine, répond à nos questions.

AirZen Radio. Qu’est-ce qu’un groupe sanguin rare ? Et, surtout, pourquoi parle-t-on de rareté ?

Dr Fabien Lassurguerre. La rareté, c’est la fréquence dans la population. On définit un sang rare lorsqu’il y a moins de quatre personnes sur 1000 qui possèdent ce type de groupe sanguin. Il y a donc les groupes classiques AB, A, B et O puis les rhésus négatifs ou positifs. Et il faut savoir qu’au-delà de ces groupes sanguins habituels, existent plusieurs particularités qui se rattachent à ces groupes. En tout, ilexiste plus de 300 groupes sanguins au sein de la population humaine.

Comment sont-ils appelés ?

Alors, ils ont des noms, par exemple, le groupe Duffy. Il faut savoir que les groupes sanguins rares ont des particularités que l’on va trouver sur les globules rouges. C’est ce qu’on appelle des antigènes. Certaines personnes ont donc certains antigènes et d’autres n’en ont pas. C’est la répartition de ces antigènes sur les globules rouges qui va faire la différence de groupe sanguin et qui peut amener des particularités très sensibles avec des gens. On peut avoir, par exemple, dans notre population, moins de dix personnes sur la population française qui vont posséder un groupe sanguin particulier. C’est très important de les repérer parce que, quand on va devoir transfuser une personne, il faut absolument connaître le groupe de la personne et trouver le donneur qui va être compatible pour éviter l’accident transfusionnel.

Comment peut-on savoir si notre groupe sanguin est rare ?

Souvent, on le découvre par hasard. C’est-à-dire au cours d’une intervention. Quand on est opéré, une carte de groupe est toujours réalisée. Et, parfois, on se rend compte que le patient va avoir un groupe un peu particulier, qu’on va étudier et qu’on prendra en compte pour les opérations ultérieures.

Il y a aussi des gens qui connaissent leur groupe sanguin parce que, dans leur famille, il y a des sangs rares. Aussi, en France, l’organisme qui s’appelle le Centre national de référence des sangs rares va justement essayer de recenser ce sang. Il va ainsi pouvoir nous alerter en disant : là, il faut vraiment contacter ces personnes pour qu’on puisse les prélever. Parfois, on va même congeler leur sang pour avoir des réserves quand ces sangs rares sont vraiment exceptionnellement rares et pas être dans une impasse quand un malade aura besoin de ce groupe sanguin particulier.

Il y a aussi une conservation spécifique pour les sangs rares…

Ça dépend. On peut être amené à les congeler, ce qu’on ne fait pas habituellement. Quand un donneur va donner son sang, en effet, sa poche va être utilisable pendant 42 jours. Elle va rester sous forme liquide et on va la garder dans le service de distribution. Mais elle ne reste jamais 42 jours dans nos étagères parce qu’évidemment, on a besoin de sang régulièrement. Globalement, la moyenne d’utilisation de nos poches est de 13-14 jours en France. En revanche, pour les sangs rares, qu’on ne voit pas fréquemment, on congèle. Mais si un malade arrive, et qu’il faut absolument avoir besoin de ce sang, on le décongèle.

En fait, ce qu’on veut éviter, c’est de se retrouver dans ce qu’on appelle une impasse transfusionnelle. C’est-à-dire avoir un malade qu’on ne saurait transfuser parce qu’on n’aurait pas la poche qui correspondrait à ce malade. Donc, pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut vraiment qu’on ait plein de donneurs qui viennent pour qu’on puisse les tester. Ainsi, on va pouvoir trouver ces petites particularités qui vont être nécessaires pour transfuser.

Qu’en est-il de la “population de sang rare” ?

Tout le monde peut être “sang rare”. Ça dépend de plein de facteurs. La répartition de ces sangs rares n’est pas du tout la même selon les pays. Par exemple, les rhésus négatifs sont assez fréquents en France. Ils sont présents chez 20 % de la population. Mais en Chine, ce résultat négatif est quasi inexistant, les rhésus négatifs sont donc rares. Et avec la mondialisation, les populations se déplacent. On voit des personnes qui viennent d’autres parties du monde, qui ont des particularités sanguines. Il faut absolument en tenir compte au moment où on va devoir les transfuser.

Cela veut dire que selon endroit dont nous sommes originaires, nous pouvons avoir des particularités dans le sang ?

Il peut y avoir des particularités avec des gens, des antigènes spécifiques qu’on trouve moins dans d’autres populations. La mondialisation a fait que beaucoup de gens bougent. On retrouve en France des populations qu’on ne voyait pas avant, il y a 50 ans. Parfois, des personnes se présentent avec des maladies importantes, nécessitant des transfusions. Je pense notamment à la drépanocytose. C’est une maladie génétique des globules rouges très fréquente et qui va nécessiter des transfusions régulières. Les patients qui en souffrent ont parfois des groupes sanguins un peu particuliers. Il faut absolument trouver des donneurs qui vont être compatibles avec ces malades. C’est donc essentiel d’avoir des dons de gens qui ont des ancêtres venus d’autres parties du monde pour justement disposer d’un panel de sang le plus large possible. Ainsi, on va pouvoir transfuser tous les malades qu’on voit tous les jours dans nos hôpitaux.

D’où cette nécessité de sensibiliser aux groupes sanguins rares et, plus généralement, au don du sang…

Oui, c’est important d’en parler pour inciter les gens à venir donner leur sang et qu’on puisse tester leur sang. Et essayer de repérer des sangs rares parmi ces donneurs. Mais on a besoin que les gens se mobilisent toute l’année, viennent à nos collectes et viennent donner leur sang, qu’ils aient un sang rare ou non. Il faut vraiment que ça se fasse dans la diversité de la population. Tout le monde doit se sentir concerné par le don du sang et doit venir, parce qu’il y a des malades qui vont correspondre parfois à un seul ou deux donneurs. Et, peut-être qu’un jour, eux aussi, pourraient avoir besoin d’être transfusés – ce que je ne leur souhaite pas – et il faudra alors que quelqu’un ait la même particularité sanguine pour pouvoir justement répondre à ces besoins transfusionnels.

En France, 10 000 dons du sang sont nécessaires par jour pour répondre aux besoins.

En France, plusieurs structures et associations agissent afin que les jeunes n’aient pas à subir une orientation en études/professionnelle. C’est le cas de l’Afev, Article 1, Chemins d’avenirs, JobIRL, Tenzing et 100000 Entrepreneurs. Ces structures ont commandé une étude à Viavoice pour mieux comprendre les freins auxquels sont confrontés les jeunes en matière d’orientation et connaître leur appartenance à un territoire et à un milieu social. Cette enquête a pour but de faire le point en début d’année, moment où les choix d’orientation se font. Pour ce faire, un panel de 1000 jeunes de 15-16 ans a été interrogé.

« Malheureusement, les chiffres parlent d’eux-mêmes. On a par exemple constaté que 72 % des jeunes urbains de milieux favorisés se sentent capables d’obtenir une licence. Ils ne sont plus que 51 % quand ils sont issus de milieu modeste. Parmi eux, 40 % vivent en territoire rural. On voit donc bien que selon si on grandit à Paris, dans les quartiers chics, en territoire rural ou en territoire périphérique, on ne se projette pas de la même façon à 15 ans. Ce qui est aujourd’hui totalement inadmissible. Il devrait y avoir une école républicaine qui permet aux jeunes de se projeter vers les mêmes métiers, vers les mêmes destins », se désole Christelle Meslé-Génin, fondatrice et présidente de JobIRL.

Les raisons pour lesquelles les jeunes issus de milieux populaires et des territoires ruraux ne se sentent pas capables de réussir dans les études supérieures sont multiples, selon la spécialiste. Elle met notamment en avant le manque de rôle modèle dans leur environnement. Concernant les jeunes en zones rurales, la mobilité, le coût des études pour les familles sont aussi des freins. Puis, en matière d’orientation, elle relève que “de façon générale, ils se sentent moins bien informés. Ils ont aussi moins de capacités et de possibilités pour échanger avec des professionnels et des étudiants. C’est justement pour ça qu’il est très difficile pour eux de projeter”.

Par ailleurs, un autre point de l’étude interpelle la fondatrice de JobIRL. Celui-ci concerne la projection. « Les enfants de CSP+ envisagent des études pour être médecin, dentiste, professeur. Et les enfants des classes populaires disent plutôt vouloir devenir artisans, techniciens, travailler dans les métiers de la vente. On voit donc bien que tout de suite, ils se projettent vers des métiers qui demandent plus ou moins d’études. »

C’est donc pour combattre cette autocensure que les associations agissent à leur manière. « Chez JobIRL, on organise des rencontres inspirantes avec des professionnels. Que ce soit, par exemple, lors de forums métiers où on invite nos entreprises partenaires, des professionnels qui font partie de notre communauté en ligne. D’autres associations le font aussi. L’Afev permet à ces jeunes d’aller dans les universités pour découvrir cet univers ainsi que celui des prépas, des grandes écoles. Certaines vont proposer du mentorat. On propose aussi des programmes. On veut leur montrer quel est le champ des possibles. »

Le but de ces structures est de mettre les jeunes en relation avec un maximum de professionnels issus de différents secteurs : informatique, numérique, BTP, social, médical… Afin qu’ils puissent aller vers l’orientation qu’ils souhaitent.

L’association Happy Cultors, que l’on peut traduire en français par « Joyeux Cultivateurs », a vu le jour en 2017. Installés dans la Ferme de Marcillac, à Belvès, dans le Périgord, elle a été créée par trois néopaysans. Ces derniers avaient dans l’esprit de contribuer à une agriculture plus durable et résiliente. Surtout, comme le dit leur slogan, “éveil et action autour du vivant”.

« La structure a été créée en parallèle de la ferme pour mener des actions ponctuelles de sensibilisation à l’agriculture sur la ferme. Et, en 2020, il y a eu un nouveau tournant. Une des cofondatrices, Margaux, a décidé de développer à fond l’association dans l’idée de créer d’abord des potagers pédagogiques, pour s’adresser à différents publics, dont les enfants », explique Nelly Le Caroff, une des quatre salariés.

Aujourd’hui, Happy Cultors compte une trentaine de bénévoles et plus de 170 adhérents. Une communauté s’est ainsi créée au fil des années. Cet engouement s’explique par le fait qu’« au début, il y avait un potager pédagogique pilote qui a été créé dans le village, en partenariat avec l’école, le centre de loisirs et la crèche. Les enfants venaient avec l’école ou d’autres structures. Puis, comme l’association animait des ateliers, les parents venaient aussi. Ça a donc démarré de là, explique Nelly. Ensuite, on a créé de nombreux événements autour du vivant pour sensibiliser, apprendre à mieux le connaître et avoir envie de plus le protéger. Tout ça d’une manière plutôt joyeuse et positive. Cela favorise aussi la création de liens en dehors de nos milieux professionnels ou personnels ». Et dynamise par la même occasion ce territoire. Ce point est l’une des volontés de la structure qui souhaite aussi proposer des activités tout au long de l’année aux enfants et aux adultes, accessibles aux personnes en situation de handicap.

Prochainement, l’association va prendre un nouveau départ. En effet, son projet de ferme pédagogique avec des animaux est sur le point de se concrétiser. Cette idée des enfants du village a été prise au sérieux par l’équipe des « Happies », qui a travaillé dessus pendant quatre ans.

« Cette année, on est en train de s’installer sur une ferme en maraîchage. Ce sont des maraîchers qui sont installés au Buisson-de-Cadouin qui vont nous louer des terres et des bâtiments. Ils avaient vraiment envie que ce genre de projet puisse émerger dans leur ferme. Ça va être un lieu à la fois de production agricole et aussi de transmission, de pédagogie, d’ateliers et d’accueil ». Grâce à une campagne de financement participatif sur la plateforme J’adopte un projet, Happy Cultors a récolté plus de 15 000 euros. L’ouverture de la ferme pédagogique est prévue pour avril.

Arrivée en finale de la seconde édition des Drag Games à Bordeaux, Zoé Klecka, 26 ans, creuse peu à peu son sillon dans cet univers qui allie performance scénique, maquillage et vêtement. Débutante, il lui reste encore des choses explorer.

En effet, cela ne fait que quelques mois que la comédienne et metteuse en scène s’y consacre totalement au sein de la compagnie bordelaise le Grand Incendie. Mais déjà, elle a su montrer son talent en performant avec son personnage nommé Dés Astres, un être hybride, mi-fée mi-sorcière. Rencontre avec cette femme artiste qui a différentes cordes à son arc.

AirZen Radio. Comment avez-vous découvert l’univers drag ?

Je pense que c’était il y a à peu près six ans. À Bordeaux, il y a eu plusieurs vagues drag. À cette époque-là, le drag commençait à prendre son essor. Et moi, je suis arrivée à un moment où il y avait des soirées organisées dans des bars à Victoire [dans le centre-ville de Bordeaux, NDLR] de manière très régulière. J’y suis allée en tant que spectatrice, je n’y connaissais absolument rien. Et Camomille, qui fait du drag depuis longtemps, et qui est aussi costumière dans ma compagnie, m’a dit de venir. J’y suis allée et j’ai trouvé ça incroyable. C’est super parce que chaque personne est ce qu’elle a envie d’être, fait ce qu’il veut. Visuellement, ce que je voyais me plaisait. Il y avait un côté magique.Je me suis revue petite fille.

Quelle a été votre première expérience dans le drag ?

Un jour, l’ancien président du collectif bordelais la Casa Drag, qui organisait depuis longtemps des soirées, m’a proposé de performer parce qu’il avait besoin d’une baby drag. C’est quelqu’un qui n’a pas vraiment encore performé. Je me suis dit : pourquoi pas ? J’y suis allée, et ça m’a fait un bien fou. Vraiment, je me suis dit : c’est super.

Les premières fois, j’ai performé avec une barbe. Je ne faisais pas non plus du Drag King, mais j’avais des barbes dessinées avec des paillettes. Puis, j’ai dû faire une pause pour mes études pendant un certain temps. Mon cursus de théâtre me prenait beaucoup de temps. Et l’année dernière, j’ai décidé de m’y consacrer à fond. Ça a plutôt bien fonctionné. Et parce que j’ai fait plusieurs scènes ouvertes, j’ai participé aux Drag Games et fait partie des dernières finalistes.

Comment avez-vous construit Dés Astres, votre personnage ?

C’est un peu particulier, parce que ce n’est pas un personnage fictif, comme au théâtre. On n’est pas seulement un personnage fictif. Je trouve que c’est une démarche assez politique, parce qu’à chaque fois qu’on est sur scène, qu’on prend la parole, on peut en profiter pour faire passer des messages qui nous tiennent à cœur. Ce personnage-là s’est construit au fur et à mesure, mais pas que dans le drag, par ma pratique théâtrale aussi. J’avais envie de performer quelque chose de très personnel et, en même temps, de me permettre d’être autre chose que moi.

J’ai choisi ce nom, Dés Astres, parce que je me suis dit que c’était bien pour moi. Je me moque un peu de cette partie de moi, celle où j’ai tendance à dire que je suis trop nulle, que je n’y arriverai jamais, que je ne suis pas ceci, je suis timide. Puis, j’ai un côté petite catastrophe qui ressort avec ça. Ce personnage-là s’est donc construit autour de ça, de cette figure-là et, en même temps, de mes envies artistiques. C’est un peu féérique et je m’inspire aussi du fantastique, des esthétiques un peu sombres. J’adore aller dans de l’humour, du kitsch. C’est un endroit qui me permet d’être un crash test de moi-même.

Avoir mis un pied dans le monde du drag vous a donc permis de faire des choses que vous n’auriez pas pu faire avant ?

Oui, complètement. Ça m’a permis de rêver un peu plus grand artistiquement et pour moi-même. Des mises en scène comme celle que j’ai proposée à la finale des Drag Games, par exemple, avec beaucoup de lumière, une énorme jupe à paillettes, des danseuses qui sortent de sous ma jupe… je n’aurais pas pu proposer ces choses ailleurs, parce que je me serais potentiellement censurée. Là, je me suis dit qu’il fallait que j’aille le plus loin possible dans ce que je veux faire.

Est-ce que ça vous a apporté autre chose ?

Depuis que je fais du drag, j’ai un autre rapport à mon image. Il est beaucoup plus positif dans le sens où, avant, j’étais très intransigeante : toujours sortir bien maquillée, bien habillée, etc. Je me demandais toujours si j’étais assez ceci ou pas assez comme ça. Même les problématiques féministes que j’ai pu soulever dans le théâtre, je les mettais sur le plateau sans pour autant me les appliquer personnellement.

Et là, du fait de me retrouver projetée là-dedans, c’est moi qui performe sur scène. C’est mon corps. C’est ce que je suis, ce que je renvoie, qui performe. Ça m’a vraiment permis de lâcher prise dans ma vie parce que je me suis vue. Ça m’a donné de la force. Je me suis vue tellement forte, tellement impressionnante.

Ananas, pomelo, pastèque, melon… À partir de la peau de ces fruits, Clément Colin, fait de la petite maroquinerie et des bijoux, depuis trois ans, avec sa marque Moonkey Creations. Ce jeune Finistérien de 28 ans, récupère ces déchets de fruits auprès de Breiz’île, un producteur de rhum arrangé près de Brest. Une fois la matière première en main, il se passe en moyenne trois semaines pour une transformation, qui comprend entre 16 et 18 étapes, avec son outil fétiche : une presse.

« Au fur et à mesure, on va passer d’une peau épaisse, lourde, pleine d’eau et très rapidement putrescible, à quelque chose qui va tenir plus longtemps dans le temps, beaucoup plus souple, utilisable en maroquinerie, en bijouterie », explique-t-il. Il travaille depuis longtemps ce savoir-faire chez lui. « Je l’ai développé de façon très expérimentale en essayant, en ratant, en recommençant. Mais j’apprends encore. »

Par ailleurs, pour réaliser ses créations, Clément achète du liège à Gabriela qui est au Portugal. «. »

Il utilise également de la colle qu’il a fabriquée lui-même avec de l’amidon de riz, du fil de lin tressé, de la cire d’abeille locale, des huiles naturelles, notamment pour cirer les produits car « ils vivent. Utilisés au quotidien, ces produits vont plutôt bien se comporter, mais ils ne vont pas aimer être délaissés. La matière est putrescible, dans le sens où elle va pouvoir se dégrader dans l’environnement ». Il ne va donc pas falloir la laisser traîner dans le garage, dans l’humidité, en extérieur, parce que des traces de moisissure vont apparaître assez vite.

Plusieurs raisons ont poussé le fondateur de Moonkey Creations à se lancer sur cette voix. La principale étant qu’en tant qu’artisan designer écologue, « je voulais proposer à mes clients des bio matériauthèque, donc de pouvoir jouer avec toutes les familles de matériaux. J’ai vu qu’il y avait trois familles qui m’embêtaient : les plastiques, les cuirs et les composites. Dans ma dernière année d’études, je me suis fixé comme projet professionnel de développer et de travailler sur le développement d’alternatives à ces trois familles ». D’où l’utilisation des peaux de fruits.

Aussi, l’homme de 28 ans est artisan, designer, écologue : « Je mets les outils du design au service de l’artisanat. « Écologue », parce que j’ai choisi de me spécialiser dans l’écologie et je mets un point d’honneur à l’idée de développer des procédés et des matières plus écologiques. Au niveau de l’outillage, c’est très manuel, très artisanal. J’utilise donc la presse que j’ai fabriquée moi-même. »

Clément projette à l’avenir de créer un atelier plus gros, semi-industrialisé et uniquement avec des machines low tech à énergie positive.

Cette année, Bordeaux était la ville hôte de la cérémonie de remise nationale du label Clef Verte. Ce label international sur le tourisme durable, créé en 1998, est porté par l’association Teragir en France. Cette année, plus 1 500 hébergements touristiques et restaurants français ont obtenu ce label. Soit une croissance de 45% par rapport à 2022. « C’est vrai qu’on fait face à une forte prise de conscience du secteur, ce qui est une excellente nouvelle. Les professionnels de l’hébergement touristique et de la restauration, aujourd’hui, ne se demandent plus s’il faut s’engager en matière de développement durable. Ils se demandent comment et quand il faut s’engager. Le label est une bonne méthodologie pour les accompagner étape par étape », explique Nathalie Bel Baussant, responsable du label Clef Verte et directrice du pôle tourisme durable de l’association Teragir.

Elle souligne que cette labellisation permet aussi de valoriser les démarches entreprises. Mais avant de l’obtenir, il y a une procédure à suivre. Lors du dépôt de leur première candidature, les professionnels doivent ainsi remplir un questionnaire de 100 à 120 critères, selon la typologie de leur établissement. Plusieurs points seront alors analysés tels que la gestion environnementale, la formation du personnel et la sensibilisation de la clientèle sur cette thématique de développement durable, la gestion de l’énergie, les produits alimentaires et d’entretien utilisés… La première année, un audit est réalisé durant lequel des conseils sont apportés. Aussi, chaque établissement dispose d’un accompagnement d’un membre de l’équipe Clef verte afin de finaliser les points essentiels avant de passer devant le jury d’attribution du label.

De son côté, Valérie Decamps est coutumière du processus. Elle a en effet fait partie des premiers labellisés en France à titre personnel. Aujourd’hui, elle est à la direction du réseau de campings Flower Camping label qui ont le label Clef Verte. « C’est une belle reconnaissance », dit-elle. Valable un an, il faut le renouveler chaque année, ce qui impose une certaine rigueur et des contraintes. Mais ça ne démotive par la directrice, au contraire. « Ça nous booste, nous oblige à toujours chercher des nouveautés, à nous remettre en question aussi. On fait des bilans tous les ans. On voit où on peut faire des économies, sur la consommation d’énergie, d’eau… Mais il faut aussi prendre en compte le fait que les gens qui viennent en vacances n’ont pas forcément envie de mettre en place le tri. Il faut donc trouver le bon curseur. Il faut le voir vraiment comme quelque chose d’inspirant, de positif. »

De leur côté, les responsables de l’hôtel le Majestic, à Bordeaux, sont en pleine démarche de labellisation. Ils sont pour ce faire accompagnés par l’Office de Tourisme de Bordeaux Métropole qui a mis en place des formations, des ateliers et des subventions. « Ce label va nous apporter une rigueur. D’abord en interne, pour pouvoir sensibiliser le client. On sait que le tourisme a quand même un impact sur l’environnement. C’est à nous, en tant qu’acteurs, de dire qu’on peut voyager et en étant plus conscient », explique Adèle Gaillac, responsable commerciale et communication de l’établissement. Ce dernier, actuellement en travaux, en profite pour se mettre aux normes Clef Verte. Un challenge que l’équipe du Majestic est prête à relever.

La campagne de financement participatif avait rencontré un vif succès sur la plateforme Ulule. Kif-Kif Éditions, jeune maison d’éditions créée par Barbara et Stéphane Le Viet, y a dévoilé au public son concept : des contes inversés. Les contes traditionnels tels que “Blanche-Neige”, “La Belle au bois dormant”, “La Belle et la Bête”… ont donc été réécrits pour donner un livre avec deux histoires identiques. En effet, dans l’histoire revisitée, seuls des personnages principaux changent et donnent lieu à un héros et une héroïne. Le premier ouvrage de la collection est “Cendrillo & Cendrillon”. L’idée est ainsi de proposer des histoires égalitaires aux enfants et leur permettre de comprendre le monde en prenant la place de l’autre. Le tout avec beaucoup d’humour et de poésie.

L’idée est venue de Barbara, scientifique de formation, maman de trois jeunes filles. Il s’avère que certains contes version Disney la dérangeaient. Alors, avec son mari, ils ont pris pour habitude d’y apporter quelques modifications. « Par exemple, dans “Cendrillon”, l’héroïne est extrêmement passive. Dans “La Belle au bois dormant”, Aurore se laisse embrasser pour être réveillée, etc. Et quand je me suis renseignée sur les autres versions, il en existe parfois des milliers, on se rend compte justement qu’il y a beaucoup de différences. Par exemple, “La Belle au bois dormant” de Perrault n’est pas du tout passive. Elle se réveille toute seule et donne le tempo. »

La cofondatrice de Kif-Kif Éditions dénonce ainsi des versions édulcorées, où la femme est « extrêmement passive par rapport à l’homme qui est courageux, volontaire, héroïque ». Ces faits font écho aux stéréotypes de genre et aux attentes des hommes et des femmes souvent dénoncées. Tout comme les inégalités de traitement dans la société. Ce n’est pas un hasard si Barbara Le Viet s’est intéressée à ce genre littéraire et s’est emparé des contes traditionnels pour faire passer des messages. « Le conte, c’est magique. C’est une structure à laquelle tout le monde peut s’identifier. On ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas quand ça se passe. Donc chacun peut se dire “Ah, ça me rappelle quelque chose que j’ai vécu. Ah, et si elle réagit comme ça ? Est-ce que moi aussi, j’aurais réagi comme ça ? Je peux jouer tel ou tel personnage, tous les personnages”. »

Quand on lui demande son conte favori, elle répond : « La Belle et la Bête. L’héroïne est quand même très active. Elle décide elle-même de sauver son père, de dire non à la Bête. Elle décide un jour que, finalement, elle est tombée amoureuse. Et ça parle aussi du rapport au physique, ça montre qu’on n’est pas obligé d’être un « canon » pour qu’on nous aime ».

“Cendrillo & Cendrillon” sortira le 8 mars 2024, date symbolique de la Journée internationale des droits des femmes. Il est toujours disponible de le précommander sur la plateforme Ulule. Les prochains contes seront “Aladina & Aladin”, “Blanc-Neige & Blanche Neige” entre autres.

En France, le cancer est la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes, selon Santé publique France. Face à ce constat, des initiatives sont créées pour faire avancer la recherche sur cette maladie. C’est le cas de l’association les Seintinelles. La structure a ainsi créé la première plateforme participative de France, qui met en relation des chercheurs avec des malades, des anciens malades ainsi que des personnes ne l’ayant pas été.

L’initiative est venue de Fabien Reyal, chirurgien spécialiste du sein à l’Institut Curie à Paris, et Guillemette Jacob, professionnelle du marketing et de la communication, qui a été touchée par un cancer. Au début, le site était dirigé vers les cancers féminins, puis il s’est ouvert à ceux liés aux hommes. Depuis sa création, en 2013, 39 000 personnes s’y sont inscrites.

Le principe est donc de répondre à des questionnaires pour faire avancer les sujets d’études de chercheurs destinés à être publiés. « Ce sont des articles scientifiques, qui ont vocation à faire changer les pratiques et les prises en charge des patients. C’est pour ça qu’on dit qu’on lutte contre le cancer en répondant à des questionnaires », explique Guillemette Jacob. Le but est ici de comprendre quelles sont les répercussions de la maladie sur la vie ainsi d’un patient et celle de son entourage. Les sujets d’étude sont diversifiés : le désir d’enfant, l’expérience en tant que proche de malades, le rapport au travail quand on est malade, les effets secondaires des traitements oraux contre le cancer…

Actuellement, ce sont majoritairement des personnes qui n’ont pas eu de cancer, des femmes, plutôt urbaines, de CSP+, qui sont inscrites sur la plateforme. L’objectif est de diversifier les profils afin de recueillir de plus en plus de témoignages. « Les chercheurs ont aussi besoin de points de comparaison, de ce qu’on appelle des échantillons », explique Laura Musseau, responsable communication et développement chez les Seintinelles. Toute l’équipe associative est dans une stratégie de partenariats pour toucher un maximum de publics.

Car cette maladie concerne tout le monde. « Le cancer touche une personne sur quatre en France au cours de sa vie, rappelle la salariée. C’est assez énorme. Il concerne tout le monde, directement ou indirectement. Il faut donc faire de ce constat une force aussi collective et que, tous ensemble, on se mobilise pour ne plus subir cette maladie. » « D’ailleurs, derrière le terme Seintinelles, il y a une idée de jeu de mots, de quelque chose de plus puissant. Une sentinelle, c’est quelqu’un qui monte la garde et qui ne sait pas si elle va être utile ou non. C’est-à-dire qu’elle peut monter la garde plusieurs nuits, voire mois d’affilée, sans être utile. Et puis, un jour, elle monte la garde et elle sauve la ville. Il y a un peu de ça dans le fait d’être Seintinelle », ajoute Guillemette.