EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

De quelle façon le saumon peut permettre de se réinventer pour relever les défis de la vie ? C’est ce que s’attachent à expliquer Camille Syren, psychologue, et Alice Hachet, clown contemporain, avec humour et profondeur dans « La Gymnastique du saumon ou l’art de se réinventer ». Depuis deux ans, elles jouent ce spectacle est un peu partout en France, et déjà vu par plus d’un millier de personnes, dans lequel elles offrent un regard croisé et un éclairage sur la capacité de chacun à se réinventer.

Les deux femmes vont le présenter pour la première fois à Paris, le 18 juin, au théâtre du Petit Saint-Martin, dans le 10ᵉ arrondissement.

AirZen Radio. Comment est né ce spectacle ?

Camille Syren. Chez moi, c’est parti d’une envie de différencier quelque chose qu’on confond beaucoup dans l’océan de développement personnel : « bien-être » et « être bien ». On confond les deux. « Bien-être », ce n’est pas “être bien”. C’est d’abord apprendre à devenir un peu un spécialiste du décodage de ces états pour qu’ils nous délivrent toutes les informations pour nous orienter, décider et agir, etc. Donc, évidemment, la gymnastique du saumon, est une manière d’assouplir, de muscler son intelligence émotionnelle. Ça consiste finalement à nous équiper avec des fondamentaux pour bien comprendre la grande mécanique et pouvoir devenir des spécialistes de tout ce que l’intelligence artificielle ne pourra jamais faire à notre place.

Alice Hachet. Le sous-titre de notre livre, c’est l’art de se réinventer. Je pense que ça rejoint complètement ce dit Camille sur savoir-faire avec nos états émotionnels. Pour ça, le clown contemporain est un maître en la matière. On travaille vraiment sur comment on fait pour capter nos signaux, nos émotions, nos états émotionnels. Et, après, comment on va développer le jeu à partir de ça. Puis ça va venir toucher l’art de se réinventer. C’est-à-dire se transformer à l’intérieur de soi. On ne change en rien, finalement, et en changeant tout à la fois. Ce qui est un peu paradoxal. Moi, j’aime bien dire “c’est se transformer de soi en soi-même”.

Selon vous, en quoi ce spectacle est bénéfique ?

Alice Hachet. D’un point de vue du clown contemporain. Je pense que le clown contemporain aujourd’hui a toute sa place comme il l’avait autrefois. Parce qu’il vient des fous du roi. De cet archétype du personnage libre, qui pouvait être dans la cour du roi et pouvait dire tout haut ce qu’on ne pouvait pas forcément dire. Souvent, le clown permet aussi de revenir sur quelque chose de très incarné, de vrai, de très juste, authentique et qui rassemble. Ça fait qu’on est entier avec son corps, son esprit, sa pensée et ses émotions. Je pense que dans l’époque dans laquelle on vit, cela est beaucoup théorisé. Mais ce n’est pas toujours très efficient ou efficace dans ce sens-là. Je pense que la Gymnastique du saumon nous ramène à quelque chose d’efficace dans le bon sens du terme.

Camille Syren. Oui, c’est tout à fait ça. C’est-à-dire qu’en matière d’émotions, ce n’est pas toujours ceux qui en parlent le plus qui les éprouvent le mieux. En ce sens, la pratique du clown est très sensée. Si on veut aussi prendre encore un peu plus de hauteur sur les enjeux sociétaux, je trouve qu’aujourd’hui on parle de transition écologique, économique, des organisations, des modes d’organisation. Mais comme le disait très bien Pierre Rabhi, il n’y aura pas de changement de société sans changement des humains. Et au fond, il n’y aura pas de changement des humains sans changement de chacun.

Donc, pour accompagner toutes ces transitions très macro, il va bien falloir qu’on soit bien équipé au niveau micro, c’est-à-dire au plus intime de nous. En la matière, le saumon détecte des tas de signaux. Et chez nous, humains, tout est là. On est doté du tableau de bord le plus high-tech que la nature n’ait jamais inventé. Et bizarrement, on va chercher toujours à l’extérieur ce qu’on a déjà à l’intérieur de soi. Il faut donc réapprendre à se fréquenter, à pratiquer l’intériorité en quelque sorte. Cest un enjeu pour l’humanité

Qu’est-ce que ça représente pour vous de jouer à Paris, le 18 juin ?

Alice Hachet. Pour moi, c’est une immense fierté, évidemment. C’est aussi assez inattendu parce que c’est une aventure incroyable qui a commencé avec un spectacle. On n’avait pas du tout fait de business plan ou de plans sur la comète. Ça s’est fait un peu comme ça, au fil de l’eau. Puis, la vie nous a guidés jusqu’à cette date à Paris. C’est encore plus incroyable parce que cette adresse était l’ancienne école du mime Marceau. Pour moi, le mime Marceau est un grand bonhomme qui a marqué le théâtre du chapeau. Et c’est par là que j’ai commencé le mime classique, la pantomime.

Camille Syren. Tout ce chemin parcouru. Ce dont je suis fière, aussi, c’est finalement la façon dont ça a pris forme. En faisant nous-même de la Gymnastique du saumon. Ça a commencé par suivre le fil d’un indice de plaisir. On était au fond, on était dans la flaque. Une opportunité s’est présentée. On a créé en effet ce spectacle dont on a trouvé le nom un peu par hasard. Et, en fait, à sa première représentation à Bordeaux, beaucoup nous ont dit : « C’est génial, il faut que vous continuiez ». C’est ce qu’on a fait. Ça fait maintenant deux ans. Comme une gymnastique, ce spectacle s’est peaufiné, amélioré, précisé. Et voilà, aujourd’hui c’est génial parce qu’on se retrouve à Paris.

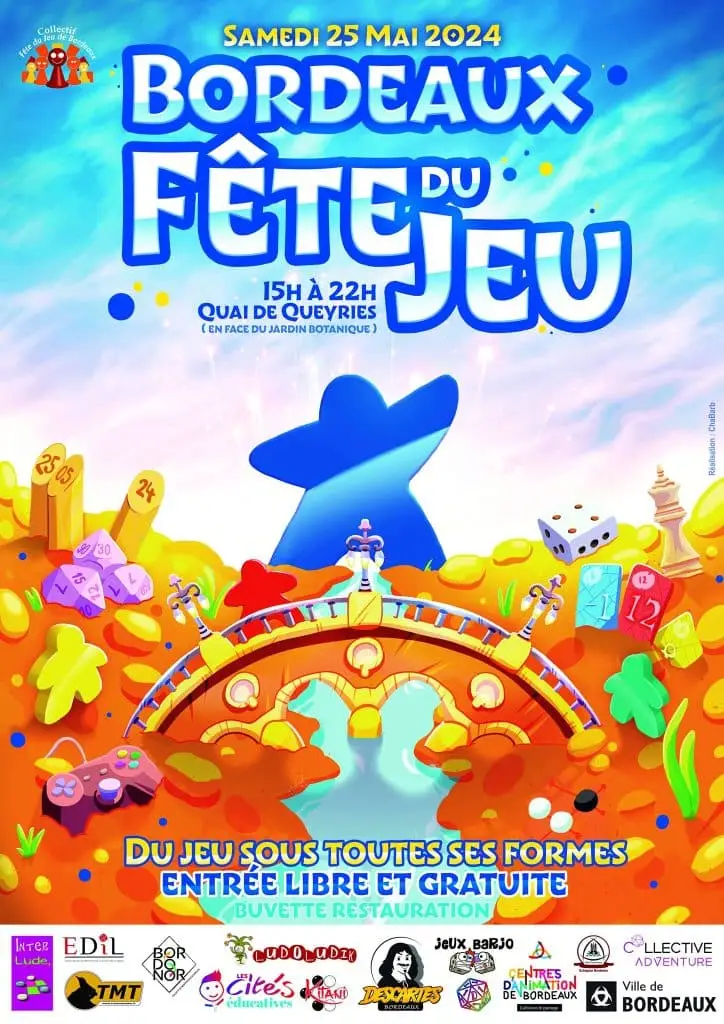

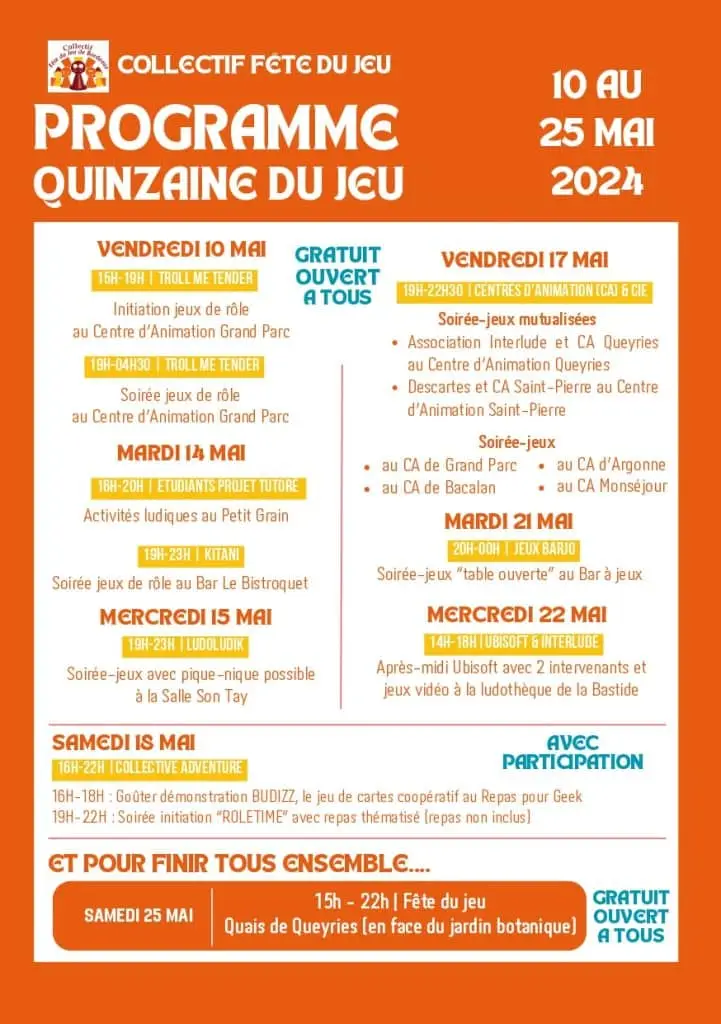

Le jeu est à l’honneur à Bordeaux. Depuis le 10 mai et jusqu’au 25 mai, le collectif Fête du Jeu organise la deuxième édition de la Quinzaine du Jeu. C’est un événement gratuit. « Nous sommes plus d’une quinzaine d’acteurs ludiques de Bordeaux et de sa région à s’être montés en collectif. Notre but est de promouvoir le jeu pour tous à travers de nombreuses animations, des ateliers. On fait vivre le jeu dans les écoles, dans les centres d’animation, maisons de quartier, et cetera. Et là, on valorise ça une fois dans l’année au sein de la Fête du Jeu », explique Virginie Queval. Elle est la présidente du collectif et directrice adjointe de l’association Interlude, qui regroupe quatre ludothèques bordelaises.

Au programme de cette Quinzaine du Jeu : des jeux de société, des jeux et des jouets en bois, des initiations aux jeux de rôle, des activités ludiques, des jeux traditionnels et modernes… Pour y jouer, plusieurs rendez-vous sont proposés à différents endroits de Bordeaux. Puis, le 25 mai, il y aura la Fête du Jeu, Quai de Queyries, juste en face du jardin botanique, qui viendra clôturer ces deux semaines de festivités. « On a créé cette fête parce qu’on aime le jeu. On aime le valoriser, le promouvoir et faire jouer les gens. On voulait aussi le rendre accessible aussi bien pour les petits que pour les grands, de 2 ans à 99 ans et plus », tient à préciser Virginie.

En voulant offrir des moments de plaisir conviviaux avec cet événement culturel, le collectif Fête du Jeu veut utiliser le jeu comme moyen de « créer du lien entre tous. Qu’il soit interculturel, intergénérationnel, inter « tout » aussi, si je peux dire, rit-elle. Et ce n’est pas parce qu’on ne parle pas la même langue qu’on ne peut pas jouer ensemble. Ce qui nous intéresse, c’est que tout le monde puisse se retrouver autour d’un jeu ».

Par ailleurs, si on s’intéresse au marché du jeu en France, celui-ci est plutôt dynamique. Trente-deux millions de boites de jeu ont été vendues en 2023. Selon une étude de l’institut de sondage Opinion Way de 2021, un Français sur deux joue une fois par mois à des jeux sociétés.

Rendre l’habitat plus sain et plus durable. C’est des enjeux environnementaux et de santé que le secteur du bâtiment prend peu à peu en considération. En effet, le ministère de la Transition écologique relève que cette industrie représente « 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises. Il génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre français ». Aussi, selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, l’air est 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur. Les matériaux, les meubles, les décorations, sont des sources de polluants. Toutes ces problématiques, le cabinet de design Félix et associés, à Bordeaux, spécialiste en aménagement d’espaces de travail et commerciaux, en a conscience. Il a alors entrepris une démarche vers plus d’écoresponsabilité, depuis quelques années.

Aujourd’hui, le cabinet Félix et associés est certifié B Corp, un label international octroyé aux entreprises ayant des processus environnementaux et sociaux responsables. « On s’intéresse au sujet de l’écoconception. On a suivi, entre autres choses, avec les architectes de l’agence, une formation au 308. C’est la Maison de l’architecture à Bordeaux. C’était sur l’écoresponsabilité, sur la construction de matériaux biosourcés et géosourcés, etc. Pour rappel, le monde de la construction est un des plus gros puits de carbone en France et dans le monde entier. Et, il se trouve qu’on est un des métiers dans lequel on a peut-être le plus de leviers à activer et de résultats à obtenir », constate Alexandre Lobstein. Architecte associé, il est responsable du Pôle Design d’espace. Le fruit de ces réflexions a mené à la création d’une matériauthèque verte.

Près de soixante références sont disponibles dans cette bibliothèque de matériau. Cuir de poisson, coquille d’huitres ou de coquilles Saint-Jacques, mycélium (du champignon), carton recyclé servent d’isolants, de minéraux mélangés à du plastique, de fonds de peintures… Ces produits sont biosourcés, géo-sourcés ou issus du recyclage et de l’économie circulaire. Plusieurs critères ont été pris en considération pour la sélection du matériau : sa provenance, le degré d’aboutissement et s’il est issu de l’économie circulaire. « On a croisé des gens qui fabriquent des matériaux « éco-malins ». On va dire des ‘tout petits faiseurs”, de l’ordre de l’association, qui comptent trois ou quatre personnes acharnées du recyclage. Puis de “très gros faiseurs”, des marques nationales et internationales motivées par tous ces engagements RSE et qui produisent des produits industrialisés et facilement fournis », explique celui qui est aussi responsable de la matériauthèque.

Quant à savoir si les coûts de la production et de l’achat sont élevés, l’architecte est affirmatif, mais ce n’est pas la question centrale. « On est dans un monde où on veut faire toujours plus vite et moins cher. Mais le monde dans lequel on veut aller, c’est un monde qui se pose d’autres questions. Aujourd’hui, ça va me coûter un petit peu plus cher, peut-être de fabriquer un meuble qui dégaze moins, de ne pas poser de la moquette avec de la colle en dessous, de ne pas utiliser des peintures qui envoient des composants organiques volatiles, etc. Quel est le bénéfice pour l’utilisateur ? Pour l’artisan qui travaille ces produits ? Quel est le bénéfice pour la qualité de vie globalement ? Donc c’est des choses sur lesquelles on travaille et qu’on va tenter d’objectiver. L’écoresponsabilité implique une amélioration de la qualité de vie et ainsi celle des occupants. »

Avec cette matériauthèque verte, les collaborateurs du cabinet de design vont se questionner sur la substitution des matériaux, l’adaptabilité des matières en fonction de l’utilité souhaitée ainsi que sur l’usinage. Alexandre a conscience que c’est un travail de longue haleine. « On ne sera pas à 100% d’économie non carbonée demain. Mais le but, c’est d’avancer pour être à 100 %, modifier les méthodes de travail et l’utilisation des matériaux ». C’est pourquoi l’entreprise organise aussi des rencontres avec ses fournisseurs et partenaires pour échanger sur les thématiques liées à l’éco-conception et finalement créer tout un écosystème. La matériauthèque est ouverte à tous les professionnels du bâtiment, du design, de l’architecture et aux artisans.

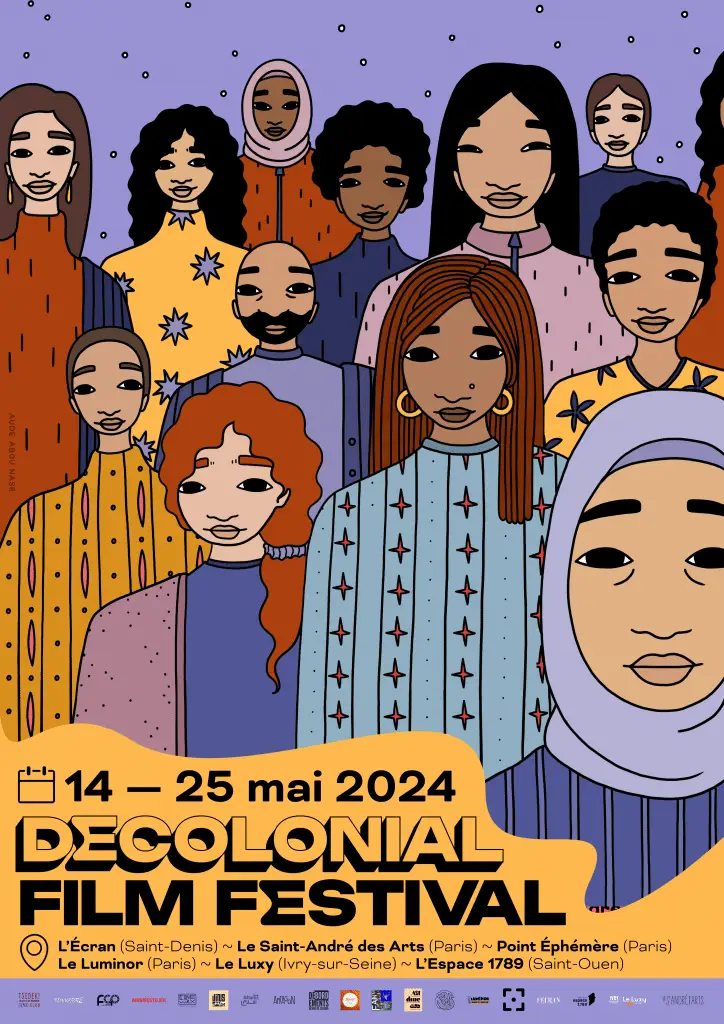

Du 14 au 25 mai se tient la première édition du Decolonial Film Festival. Plusieurs organisations culturelles aux engagements antiracistes, féministes, queers et diasporiques ont été invitées pour proposer une programmation de films décoloniaux. Les projections des films ont lieu à Paris et en région parisienne. On parle du contenu de l’événement culturel avec Coralie Mampinga, chargée de production.

C’est un festival de cinéma alternatif. On souhaite, à travers ce festival, interroger la question de la décolonisation à travers des récits parfois trop marginalisés, des films qui, selon nous, méritent davantage d’être mis en lumière. Ils sont importants pour le travail de mémoire, pour que les gens se documentent, pour qu’ils se rappellent ou apprennent ce qu’il s’est passé pendant les colonisations. J’insiste bien sur les colonisations parce que, bien évidemment, il y en a eu plusieurs à différentes époques dans différents pays, effectuées par différents colons.

Le point de départ du projet, c’est vraiment la censure dans ses formes les plus absolues, dans toutes les strates du milieu culturel, dans les cinémas. C’est le fait de se voir refuser de projeter un film parce que trop politique ou trop “niche”, ou parfois parce qu’il a une portée considérée comme trop anticoloniale. Je sais que ces mots – coloniale, colonisation – font peur, parce qu’ils renvoient à des vérités qui dérangent, qui mettent mal à l’aise. Je trouve ça un peu dommage puisque le cinéma est éminemment politique. Il l’a toujours été. Toutes ces choses-là nous ont mis surtout en colère, on s’est dit :”on en a marre, on va créer notre propre festival”.

Alors ça fait peur, car dans l’idée des gens, c’est de l’accusation. Ça renvoie à quelque chose de négatif ; or, il faut s’approprier cette histoire. Il ne faut pas la taire. Justement, il faut en parler pour que les gens puissent s’en souvenir et qu’on se dise : « OK, plus jamais ça, plus jamais de colonisation, plus jamais de racisme, plus jamais de massacres ». Donc c’est pour ça que ces mots-là, il faut les démystifier. Il ne faut pas en avoir peur.

Il s’agit d’essayer de comprendre leur essence et pourquoi il est important de les garder tels quels, de les estampiller, les placarder un petit peu partout, pour que les gens se rappellent que les colonisés font partie de l’histoire du monde, de l’histoire de la France. Ces récits sont importants, notamment pour le travail de mémoire et pour toutes les personnes qui souffrent encore et qui ont souffert.

Il va y avoir toutes sortes de films. On aura du court, du long, de la fiction, du documentaire, donc une belle programmation éclectique provenant des quatre coins du globe, des Caraïbes en passant par l’Afrique du Nord ou encore le Moyen-Orient. Il y a des films qui parlent de Frantz Fanon, figure emblématique des luttes contre le racisme et le colonialisme. On aura des films qui parlent des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata du 8 mai 1945.

On a choisi plusieurs thèmes : héritage, résistance, terre, diaspora, spiritualité. Et en fait, j’ai vraiment l’impression que ces thèmes forment une boucle plutôt cohérente, qui va amener plusieurs questions. Notamment, qu’est-ce qui nous reste après la colonisation ? De quoi hérite-t-on ? Quels sont les séquelles, les traumatismes transgénérationnels ? Qui a résisté ? Qui a collaboré ? Comment se réapproprier nos terres ? Faire repartir aussi une économie ? Comment reconstruire un pays massacré ? Qu’est-ce qui a disparu ? Qu’a-t-on délaissé ? Qu’est-ce qui a été assimilé ? Ce qui, pour moi, revient à la question de la religion versus la spiritualité. Je sais qu’on a beaucoup ce débat, notamment dans des pays d’Afrique. Donc voilà, on aura des thèmes très intéressants qui, je pense, vont susciter de nombreux débats.

Il est important d’être représenté et de pouvoir mettre en avant des récits qui leur parlent. Ce festival est nécessaire, parce qu’à un moment donné, il faut adopter un positionnement clair sur ce que représente le cinéma parce qu’il est très diversifié. Il y a des récits qui sont parfois un petit peu passés sous silence. Alors, est-ce qu’on tend de plus en plus vers une censure absurde et totale des cinémas, des collectifs, des histoires ? Ou est-ce que justement, on renverse un petit peu tout ça et on laisse l’espace de parole à tout le monde ?

C’est la volonté de notre festival. Nous avons une réelle volonté de casser cette image de l’industrie du cinéma qui est un cercle élitiste, sexiste, raciste et qui met comme ça des personnes parfois racisées ou des personnes LGBT au compte-gouttes, ou parce qu’il faut répondre à des quotas. En tout cas, je pense que sincèrement notre festival, il est juste. Il n’est pas radical. Ce festival de films alternatifs laisse la place aux désaccords, aux prises de différentes positions. Justement, après les séances, on aura des moments de discussion avec le public, avec les cinéastes, c’est important de faire participer tout le monde.

Le cinéma est politique, donc sa vocation, elle est aussi de faire passer des messages, même si on ne regarde que la fiction. C’est peut-être aux gens d’être plus aiguisés dans leur analyse pour comprendre certains messages qui sont parfois un peu cachés pour éviter la censure. Donc oui, le cinéma est pour moi, au même titre que la radio ou d’autres médias, un moyen de faire passer de l’information, de mettre en visibilité et en valeur des récits et des histoires.

Un renouveau. C’est pour ça que le symbole du festival, c’est une vague parce qu’on souhaite s’étendre un petit peu partout aussi. Cette première édition a lieu en région parisienne. Mais le festival a vocation à s’étendre dans d’autres villes en France et notamment Marseille. C’est une ville qui a de gros réseaux militants, qui est très engagée, qui a des cinémas, aussi, qui sont très engagés. On souhaite justement que le Decolonial Film Festival devienne un modèle de référence tant dans son modèle économique que dans son engagement en matière de choix de programmation.

Non, ce n’est pas un hasard. On veut leur faire de l’ombre clairement (rires). Ça a été vraiment choisi parce qu’avec le Décolonial Film Festival, on veut revenir à l’essence du cinéma. Bannir un peu le strass, les paillettes et revenir au fondamental du cinéma, qui est de raconter des récits intéressants, politiques, engagés, parfois de la fiction.

Environ 8% des enfants et des adolescents sont touchés par la migraine en France, soit un million de concernés. Préoccupée par leur sort, La Voix des Migraineux a lancé une campagne pour sensibiliser à la scolarité de ces jeunes malades. « C’est une vraie maladie neurologique, contrairement à ce que l’on pense. Elle impacte énormément les adultes et les enfants, explique, Sabine Debremaeker, présidente de l’association. À tel point qu’elle les rend partiellement ou totalement incapables de poursuivre les activités. Chez les enfants, elle se traduit par de la pâleur, des cernes. Ils ne supportent ni le bruit ni la lumière. Ils peuvent avoir des céphalées. En général, c’est toute la tête, contrairement aux adultes où c’est la moitié. Ils peuvent aussi avoir des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. »

Tous ces symptômes de la migraine peuvent donc être handicapants sur les plans psychologique et physique, et perturbent le bon déroulé de la scolarité. « Il faut savoir que les enfants les plus atteints ont un haut taux d’absentéisme. Certains ont plus de quinze jours de crise par mois. Il y a donc un retard dans les apprentissages qui peut apparaître. Il y a aussi des difficultés de socialisation », constate Sabine. Celle-ci déplore le manque de reconnaissance des répercussions sur le quotidien que peut avoir cette maladie. « Pendant très longtemps, avoir mal à la tête ou au ventre, c’était un prétexte pour ne pas aller à l’école ou travailler. Or, les remarques que peuvent faire les parents ou les enseignants retardent la prise en compte de la maladie. Et leur dire que c’est de la paresse, ça n’a pas d’intérêt. Il faut vraiment prendre en considération ces difficultés et prendre les dispositions nécessaires ».

Parmi les pistes d’exploration, la présidente de La Voix des Migraineux évoque une sensibilisation à ce sujet auprès des parents, des corps enseignant et médical. « Il y a une errance diagnostique énorme, d’encore sept ans et demi pour les adultes. Pour les enfants, on ne sait pas et le souci est qu’on les croit à moitié. Ce qu’il faut, c’est vraiment une formation parce qu’il n’y a pas suffisamment de neurologues. Il n’y en a que 3 000 en France. Les enfants voient essentiellement le généraliste ou le pédiatre. Et il faut que ces médecins pensent à ce diagnostic. Car par manque d’information, on sous-estime les conséquences sur la vie des migraineux, leur vie professionnelle, leur vie scolaire, même leur vie familiale. Et je pense que la compréhension, la bienveillance et même l’aide que les professionnels de santé peuvent apporter à ces patients peut diminuer cet impact. »

Aussi, autre solution avancée par la présidente de la Voix des Migraineux : le Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Ce dispositif de l’Éducation nationale permet de réaliser des aménagements spécifiques afin que les enfants qui ont des problèmes de santé puissent poursuivre leur scolarité. Il en existe en cas d’épilepsie et de diabète. « Dans ce projet figure la conduite à tenir en cas de crise : comment le mettre au calme ? Dans quelles conditions lui donner des traitements ? La seconde chose, ce sont les aménagements que l’on peut faire pour limiter ce qu’on appelle des déclencheurs. Parce que dans le cas de la migraine, les crises peuvent survenir souvent à cause de facteurs extérieurs comme la lumière, le bruit, un excès de stress. »

Sabine Debremaeker propose de mettre à disposition des casques antibruit, de trouver un moyen de moduler la lumière et d’identifier les activités sportives les plus adaptées. Par ailleurs, en cas d’absence, elle préconise de mettre en place un moyen de rattraper les cours et les contrôles et de trouver un moyen d’échanges entre l’enseignant et les parents. La présidente de La Voix des Migraineux souhaiterait généraliser la mise en place de ce processus à partir de la classe de primaire, voire jusqu’aux études supérieures.

Arrivée en France par le port de Marseille, à bord du voilier le Belem, le 8 mai, la flamme olympique continue de sillonner la France. Pour cela, elle peut compter sur les 11 000 porteurs et porteuses pour la conduire jusqu’au 26 juillet à Paris pour l’ouverture des Jeux Olympiques. En deux mois et demi, la flamme va parcourir différents territoires. Au total, elle va traverser 68 communes de la métropole et des DROM-COM. Les personnes sélectionnées sont des femmes, des hommes, des personnalités publiques, des figures locales, des inconnus. Ils ont été choisis par rapport à leur engagement sportif et « leurs actions pour faire vivre au moins l’une des trois énergies de Paris 2024 » : du sport et des Jeux, les territoires et le collectif.

Parmi les heureux sélectionnés, il y a Flavie Arnaud, 20 ans, originaire du Bassin d’Arcachon en Gironde. Cette étudiante en communication à Montpellier est aussi athlète de haut niveau en voile. Elle pratique cette discipline depuis qu’elle a quatre ans. Elle est actuellement au pôle espoir voile de Mauguio Carnon en Occitanie. En ce qui concerne sa candidature, elle n’a pas été spontanée. « Ce sont mes parents qui m’ont inscrite. Ils ont reçu le mail de confirmation disant que j’avais été sélectionnée. Au début, je ne les ai pas crus, dit-elle en riant, comme ils ne m’avaient pas prévenue. Et puis dans ma tête, les porteurs de flamme, c’était ce qu’on voit à la télé, les personnalités publiques. Donc j’ai cru vraiment que c’était une vanne ».

Mais la situation est belle et bien réelle. Flavie fera son relais le 16 mai à Gruissan dans l’Aude. Elle a assisté à plusieurs visioconférences organisées par le comité des Jeux Olympiques de Paris pour planifier l’événement, en présence d’autres porteurs de la flamme. En tenue officielle, elle va marcher 200 mètres dans la commune. À l’approche du moment, Flavie ressent à la fois de l’enthousiasme et de l’appréhension. « Je m’interroge un peu sur comment ça va se passer dans la réalité, parce que c’est quelque chose d’inédit. On entend parler des Jeux Olympiques, mais pas de ceux qui font le relais. En tout cas, je trouve ça très flatteur de participer à quelque chose en rapport avec cet événement », souligne-t-elle elle avec entrain. Finalement, ce rôle de porteuse de flamme olympique est un honneur pour cette jeune femme qui, à huit ans, regardait les JO de Londres et se voyait y participer plus grande.

Après ce passage en Occitanie, la flamme continuera ses pérégrinations en Nouvelle-Aquitaine.

Natalie David a créé l’association Casiopeea, en 2015, à la suite d’un cancer du sein. Elle a rapporté cette initiative de Roumanie, où elle a vécu. Avec sa structure, cette ultra-traileuse, avait pour volonté de faire du sport un soutien pour les personnes atteinte d’un cancer.

« Pendant ses traitements, elle avait l’impression, comme elle le disait, “d’être une taupe enfermée dans une pièce durant les traitements”, raconte Magalie Toutain, présidente de l’association. Elle était déjà très sportive et le sport l’a aidée pendant la maladie. Elle s’est dit : “Si ça m’a aidée, pourquoi ça n’aiderait pas d’autres personnes ?” » Actuellement, l’association compte 85 adhérentes touchées par la maladie ou non.

Dans cette dynamique, le programme Remise en Selle a été mis en place il y a trois ans. Des vélos d’appartement sont alors mis à disposition pour les personnes qui ont ou ont eu un cancer. Elles sont suivies par un coach sportif du centre sportif Mon Stade à Paris. Et tous les quinze jours, il y a une visio avec une athlète cycliste.

« Il n’y a pas besoin d’être sportive, mais juste d’être motivée et d’avoir envie de reprendre son corps en main. Ça nous permet de nous retrouver entre guillemets. Et puis de pédaler pendant une heure, d’échanger, de rire. On ne parle bien évidemment pas que de la maladie », tient à souligner Magalie. Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif gratuit, il faut être adhérente à l’association et suivre un traitement. En moyenne, le programme dure un an. Huit personnes en bénéficient actuellement et des places sont encore disponibles.

Au-delà de ça, Casiopeea propose tout au long de l’année des activités et des défis assez importants. « On prévoit des week-ends de cohésion. On fait une semaine à vélo, du 26 mai au 2 juin. Le départ est à Mulhouse. On passe par Besançon, Nevers et on revient à Paris. En tout, 850 km à vélo, en relais. Le tout pour retrouver, le 2 juin, la Fédération française de vélo. Puis, pour Octobre rose, il y a un marathon de nuit avec une centaine de participantes », détaille de façon non exhaustive la présidente de l’association.

Celle-ci a d’ailleurs pu remarquer que ce sont les événements de grandes envergures qui plaisent aux adhérentes. « C’est plus motivant, on est actrices de notre défi. On se dit : je suis capable de faire ce genre de choses. Aussi, on n’est pas dans la compétition, on le fait dans le bien-être et dans la bienveillance. On essaie de motiver les gens et de leur permettre d’aller jusqu’au bout. »

Pour conclure, Magalie Toutain ajoute que « le sport est important, il est conseillé, recommandé. Et maintenant, c’est presque une prescription médicale. Donc n’hésitez pas à en faire. C’est important dans la maladie pour éviter les récidives et se sentir très bien dans son corps et continuer à se sentir vivant. »

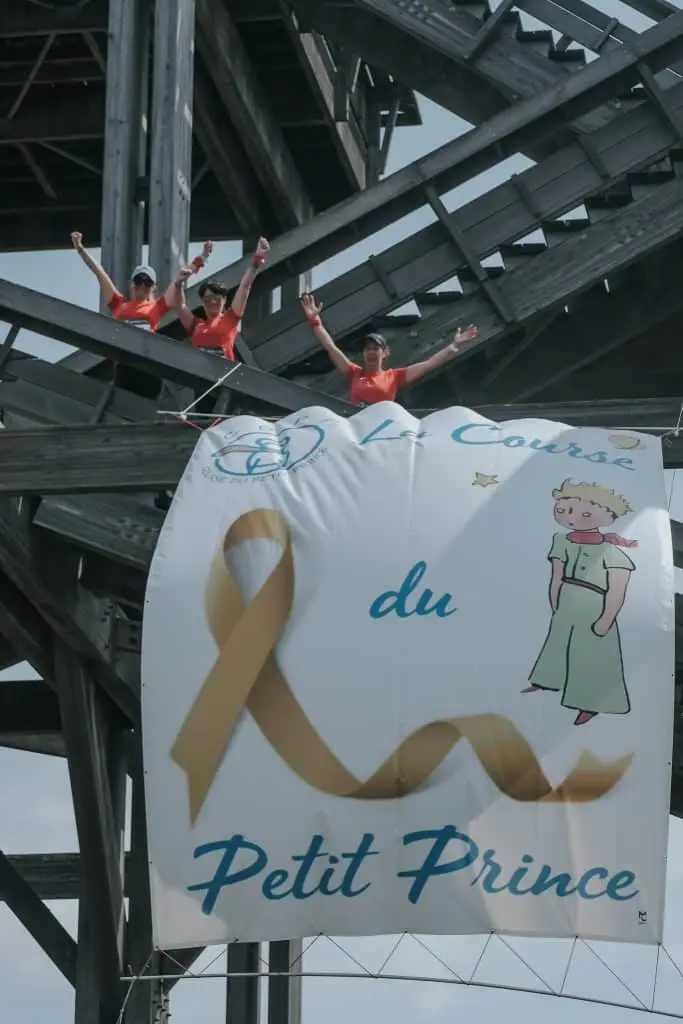

Originaires de Bordeaux, Paul, Antoine, Vincent et Alexis sont des amis de longue de date. Tous les quatre passionnés de nature et de sport, ont eu envie de donner une dimension solidaire et caritative à leur passion. Ils ont alors en créé l’association Sentiers d’Espoir, en janvier 2023. Avec celle-ci, ils ont organisé une collecte de fonds au profit de la Ligue contre le cancer. Le but était alors de soutenir la prévention, la recherche, l’aide aux patients et leurs proches.

Cette initiative a été motivée par le fait que « l’année dernière, avec Antoine, Alexis et notre amie Charlotte, nous avions déjà fait ce trail, explique Paul. On s’est dit pourquoi pas le refaire cette année et y ajouter une dimension humaine. Puis, on s’est dit qu’on allait créer cette asso pour cette cause. Elle nous touche tout particulier, notamment parce que je suis médecin spécialisé dans le cancer à l’institut Bergonié (un centre régional de lutte contre le cancer, NDLR) depuis trois ans. Une personne de la famille d’Alexis est par ailleurs touchée par le cancer. Vincent et Alexis ont accepté sans hésiter de participer à cette course. »

Pour donner de la visibilité à cette cause et à leur démarche, les quatre comparses participent à diverses courses : La Course du Petit Prince, Kantatrail, le marathon du Montcalm, entre autres. Mais leur but final est de terminer Le Zembrocal Rail. Il s’agit de l’une des courses du Grand Raid à la Réunion qui se déroule du 17 au 20 octobre 2024. Cette course de relais de 151 km présente un dénivelé de 9 130 mètres, le montant de dons qu’ils souhaiteraient atteindre.

Chaque année, plus de 433 000 cancers sont diagnostiqués en France. Un constat qui rappelle qu’il est toujours important de sensibiliser, même s’il y a des avancées, souligne Paul. « Entre le moment où j’ai commencé mon internat et maintenant, il y a dix ans. J’ai pu constater des évolutions dans la prise en charge du cancer. Elles sont assez phénoménales et incroyables. Il y a de nouvelles thérapies qui sont vraiment extrêmement efficaces. On arrive même à guérir certains cancers métastatiques, qu’avant, on n’arrivait pas du tout à guérir ou au moins mettre en rémission prolongée. »

L’autre axe fondamental des fondateurs de Sentiers d’Espoir est de permettre d’améliorer le quotidien des patients. Ainsi, les fonds récoltés pour le comité de Gironde de la Ligue contre le cancer serviront à prolonger la prise en charge de soins socio-esthétiques et d’aides physiques adaptées. Les subventions actuelles s’arrêtent en effet en 2025.

“Il faut aussi pouvoir gérer les effets secondaires, réapprendre à vivre avec, pendant et après la maladie. La prise en charge des à-côtés du cancer est importante”, explique Antoine cofondateur de Sentiers d’Espoir et masseur-kinésithérapeute au CHU de Bordeaux. “Sur le plan médical, c’est très bien de proposer un traitement. Mais après, on n’est pas avec le patient à la maison. Il peut y avoir de la perte de confiance en soi, de la perte d’autonomie. L’image qu’on peut avoir de soi quand on a été traité d’un cancer peut parfois être compliqué, etc. Il y a des à-côtés qu’on ne maîtrise pas. Et le relais associatif pour ce genre d’aspects de la vie du patient est important pour la reprise de confiance en soi”, ajoute Paul.

Située à une quinzaine de kilomètres de Royan, Meschers-sur-Gironde accueille un des sites touristiques emblématiques de Charente-Maritime : les Grottes du Régulus. Dans les années 80, la municipalité rachète ce site troglodytique. La particularité est que les grottes, en roche calcaire, surplombent l’estuaire de la Gironde sur 1,7 km. À chaque saison, d’avril à novembre, 85 000 personnes viennent visiter ce site et en apprendre plus sur son histoire.

« Elles ont été creusées à l’origine par l’érosion, la nature, le vent et la pluie, qui creusent des alvéoles, explique Carole Angibeaud, responsable des Grottes du Régulus depuis plus de 20 ans. Ces alvéoles ont ensuite été agrandies par l’homme au fil du temps, pour divers usages. Que ce soit pour l’occupation, de la cachette, de l’habitat réel. Elles datent de l’époque où les premiers occupants étaient des pêcheurs. Ils venaient ici pour se protéger d’une tempête, pour faire une pause pendant leurs sessions de pêche. Puis, il y a aussi eu des périodes douloureuses, compliquées, de guerres de religions, aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles. » Quant à savoir à quel moment elles se sont formées, il est plus difficile de donner une date précise.

En visite libre ou guidée, le public explore les différents « trous » comme on les appelle, qui composent ces grottes troglodytiques. Chacune d’entre elles a une thématique : la géologie, les légendes, la formation des falaises, l’origine du nom de la grotte, l’estuaire de la Gironde… Mais aussi sur les habitants et leur mode de vie. Un focus est d’ailleurs fait sur les occupants. « La plus célèbre, pour nous, c’est Marie Guichard. « La Guicharde », comme on l’appelait. Elle a fait partie de nos mascottes à notre échelle de Meschers et a habité dans les grottes plus de 20 ans. Puis, elle les a quittées au début du XXᵉ siècle. Elle avait plus de 81 ans », raconte Caroline.

Aujourd’hui, les Grottes du Régulus ne sont plus habitées. En revanche, des habitats troglodytiques sont encore occupés.

Le prix d’entrée est entre 4 et 10 euros. Gratuit pour les moins de 6 ans

Après avoir traversé la mer Méditerranée pendant 12 jours, la flamme olympique arrivera le 8 mai en France, terre d’accueil des Jeux olympiques et paralympiques (JOP), à Marseille, à bord du célèbre voilier Le Belem. Afin de célébrer son arrivée dans la cité phocéenne et l’accompagner dans son relais, un projet unique a été pensé. En ce, dans le cadre de l’Olympiade culturelle, une programmation artistique et culturelle en lien avec cette compétition sportive. Il s’agit de : “Ballet Jogging“. Cette performance artistique, collaborative et artistique allie danse et sport.

Elle a été imaginée par Pierre Rigal, chorégraphe français et fondateur de la compagnie Dernière Minutes, en partenariat avec le ZEF, une scène nationale marseillaise. Elle sera visible le 10 mai, à 19h30, au stade Delort, tout près du stade Vélodrome, dans le 8ᵉ arrondissement.

« Je suis artiste associé au ZEF, qui fait un travail très assidu dans les quartiers nord de Marseille. Francesca Poloniato, la directrice, m’a demandé ce que je souhaitais faire auprès des habitants. Et là, j’ai eu l’idée de travailler sur la course, qui est ma passion, puisque je suis un ancien athlète. J’ai fait beaucoup d’athlétisme. Je lui ai dit qu’on pouvait faire un spectacle de danse avec, non pas des danseurs, mais des coureurs et des coureuses. C’était donc un peu une surprise pour elle, mais elle a trouvé ça très intéressant et amusant. »

Finalement, 150 amateurs de courses, de 12 à 70 ans, vont s’élancer sur la pelouse durant 40 minutes. Ceux-ci s’entrainent depuis septembre dernier, deux fois par mois pendant deux heures. Dans le peloton, ils peuvent compter sur six danseurs guides de la compagnie Dernière Minute pour donner le rythme et lier ce groupe.

Pour imaginer “Ballet Jogging“, Pierre Rigal a puisé son inspiration dans la course et dans la nature. « L’idée était quand même de s’inspirer notamment des mouvements que peuvent faire les nuées d’oiseaux dans le ciel ou les bancs de poissons dans la mer. Et mes poissons et mes oiseaux devenaient mes nouveaux amis coureurs et coureuses qui vont courir dans différentes trajectoires. Donc, il y a des zigzags, des cercles et des carrés, des rectangles et des croisements. Il y a des isolations, des groupes qui se séparent, qui se rejoignent. Des gens qui accélèrent et ralentissent. C’est en effet vraiment un Ballet Jogging », conclut-il. Pour donner du rythme et de l’émotion, cette performance est réalisée sur une bande son créée par le compositeur Julien Lepreux, qui s’adaptera au rythme de ces performeurs.

La flamme olympique va poursuivre son parcours en passant par les territoires ultramarins jusqu’au 26 juillet, jour d’ouverture des Jeux olympiques, à Paris.

À Pessac, en Gironde, se déroulera le 9 mai, la nouvelle édition de la Course du Petit Prince, à la forêt du Bourgailh. L’objectif de cet événement caritatif est de faire avancer la recherche sur les sarcomes, qui sont des cancers rares. Ceux-ci représentent en effet 1% des cancers de l’adulte et 15% chez l’enfant. Ils se développent dans lesdits tissus mous type muscles, os, cartilages, etc.

À l’origine, il y a un couple : Marie et Jean-François Subilleau. C’est à la suite du décès d’un sarcome de leur fils Corentin qu’ils ont créé cette association en 2022. « Le but est de sensibiliser l’opinion publique sur la maladie et l’informer sur les avancées thérapeutiques », explique la cofondatrice. Une marche de 5 et 11 km, un trail pour adulte de 7 et 15 km et une course pour les enfants de 1 et 2 km sont prévus pour l’occasion. Autour de la course sera également mis en place un village autour de la maladie et du bien-être des patients avec différentes associations.

Tous les bénéfices de la Course du Petit Prince seront reversés au programme national RHU Condor engagé dans la recherche sur les sarcomes et lauréat d’un appel à projet de l’État, sur la Recherche Hospitalo-Universitaire en santé. Il a une durée de cinq ans. Antoine Italiano, professeur des universités-praticien hospitalier, spécialiste des sarcomes, coordonne ce projet à travers l’institut Bergonié, à Bordeaux, centre régional de lutte contre le cancer en Nouvelle-Aquitaine.

Par ailleurs, l’intérêt de ce programme s’explique par le fait que « ces cancers, ces sarcomes, se manifestent la plupart du temps sous forme de masse. Ils peuvent être comparés à des kystes ou à des lésions bénignes. Et c’est ce qui fait la difficulté de leur prise en charge par les médecins traitants ou des médecins spécialisés, qui ont peu connaissance de cette pathologie. Ils n’ont donc pas le recul nécessaire pour prendre en charge correctement ce cancer », détaille Marjorie Pouyles, cheffe de projet du programme RHU Condor. Le fait que les traitements n’aient pas évolué depuis 1970 rend également difficile la prise en charge de cette maladie.

Alors, afin de faire progresser de manière efficace la recherche, le programme se base sur un consortium de huit partenaires. Ainsi, il y a trois centres de lutte contre le cancer : Léon Bérard à Lyon, Gustave-Roussy à Villejuif et l’Institut Bergonié. Ces établissements coordonnent le réseau français des sarcomes, le réseau NETSARC+. L’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) est également partie prenante de ce projet avec trois biotechs françaises – Domain Therapeutics, Explycite et Owkin. Chacune dispose de son domaine de connaissances. Grâce à ces différents domaines d’expertises, l’idée finale est de pouvoir trouver un traitement efficace pour éviter les rechutes de patients au stade métastatiques et prolonger leur espérance de vie. Il y aurait notamment des pistes de solution avec l’immunothérapie.

« Le traitement qui est le plus connu, c’est la chimiothérapie. Elle va taper la totalité des cellules dans le corps. On connaît certains effets secondaires, comme la perte des cheveux. L’immunothérapie, est un processus un peu plus spécifique. On va introduire dans le corps du patient un médicament. Cette molécule va booster son système immunitaire pour permettre au corps de répondre par lui-même contre le cancer. L’idée, donc, c’est justement de comprendre, par plusieurs outils, le fonctionnement de ce qu’on appelle le micro-environnement de la tumeur. C’est-à-dire comment elle va réagir dans le corps. Et par la suite d’affiner au mieux le traitement, donc la prise en charge », explique Marjorie Pouyles.

Depuis leur création de la Course du Petit Prince, 75 000 euros ont pu être récoltés.

Chaque année, plus de 433 000 cas de cancers sont diagnostiqués en France. Marie-Pierre Gamby a fait partie de cette statistique. Cette ancienne directrice commerciale de 59 ans s’est inspirée de cette épreuve pour opérer une reconversion professionnelle dans l’entrepreneuriat. En effet, lorsqu’elle a voulu retourner en entreprise, en 2020, tout ne s’est passé comme prévu. Elle a alors fondé Caregiver Conseil, une société de conseil en accompagnement des entreprises. Le but est alors de les sensibiliser à la maladie et de les aider à prendre connaissance des démarches à adopter lorsqu’un collaborateur a une maladie invalidante.

« J’ai travaillé pendant trente ans dans une agence de design que j’adorais et qui m’adorait. J’y suis retournée en mi-temps thérapeutique et là, le retour a été assez compliqué. Pourtant, avec mon employeur, on avait fait en sorte que les choses se passent au mieux. Mais au bout d’un an, j’ai fait un burn-out parce que, finalement, la vie en entreprise était devenue trop difficile pour moi. Je pense que les gens n’avaient pas compris ce qui m’était arrivé. » Ainsi, selon la Ligue contre le cancer, une personne sur trois perd ou quitte son emploi dans les deux ans qui suivent un diagnostic de cancer.

Durant cette période, Marie-Pierre s’est formée pendant un an, deux jours par mois, au DU patient-partenaire à la Sorbonne, fondé par Catherine Tourette-Turgis. C’est à ce moment-là qu’elle a eu cette réflexion : « En fait, cette entreprise m’a adorée et moi aussi. Pourtant, ils n’ont pas compris. Les entreprises ne comprennent pas le sujet de la maladie et il faut les accompagner. Il faut leur expliquer, leur faire percevoir la réalité d’une personne atteinte d’une pathologie lourde, qui subit des traitements lourds et dont les effets secondaires sont impactants. La maladie a évidemment une incidence sur des choix de vie et d’éventuelles réorientations sont possibles. »

La quinquagénaire a alors cocréé un jeu interactif à destination des entreprises : “Serious Game maladies invalidantes et cancers”, avec SIS UP, un centre de formation et de conseils sur les enjeux de politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises), de management et d’inclusion, entre autres. Il s’agit d’un atelier qui dure environ deux heures et se joue avec 8 à 10 participants. Il se présente sous la forme d’un parcours de 110 mètres haies, où chaque haie symbolise une étape de la maladie. Les participants doivent alors relever plusieurs défis pour passer chaque haie, de l’annonce de la maladie, à la maladie, à la reprise du travail. Il faudra alors aider Paul à mieux vivre toutes les étapes de la maladie pour retourner au travail dans les meilleures conditions possibles.

Marie-Pierre a conçu ce jeu comme un outil de sensibilisation et pour favoriser le maintien dans l’emploi. Mais aussi, pour répondre à des piliers de la stratégie RSE; comme les relations et conditions de travail. Son objectif est de montrer que le turn-over et la perte des talents ont un coût pour l’entreprise (licencier, recruter, former à nouveau.)

L’ancienne directrice commerciale souhaite que ce Serious Game serve comme une boîte à outils. “Il va permettre, selon les besoins, d’aller piocher la réponse aux questions qu’on se pose. Elles concernent l’accompagnement du malade du moment de son annonce jusqu’à son retour en emploi. Il y a en tout une dizaine de questions : Comment je l’annonce à mon collaborateur ? Comment est-ce que je gère le mi-temps thérapeutique ? Comment est-ce que je gère le retour de mon collaborateur ? Et à chaque question, il y a des éléments de réponse concrets, faciles à activer. Le jeu fournir également des liens qui pourront servir aussi bien à un RH. »

Pour des informations complémentaires : mpgamby@caregiver-conseil.fr

Paris va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) 2024; du 26 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre. Lors de cet événement sportif mondial, 15 millions de personnes sont notamment attendues dans la capitale. Parmi elles, près de 350 000 personnes en situation de handicap. Chaque jour, entre 4 000 à 5 000 personnes en fauteuil roulant seront accueillies dans les différents sites de la capitale.

À l’aube de cette compétition internationale, Athénée Collections a organisé, en mars dernier, la première édition de CATMI, (Conférence pour l’Accessibilité, les Transports et la Mobilité Inclusive) à la Maison de la Radio. Ce cabinet de conseils et d’événement à impact a été fondé par Anthony Martins-Misse, Sylvain Agaësse et Thibaut de Martimprey. Ces thématiques parlent particulièrement à Thibaut, lui-même aveugle. On dresse le bilan de cet événement avec l’entrepreneur social.

AirZen Radio. Dans quel but avez-vous organisé cette conférence ?

Thibaut de Martimprey. L’objectif était de pouvoir réunir, lors de débats et échanges, les acteurs des transports (RATP et la SNCF, Air France, Aéroports de Paris, Uber, Bolt, Keolis…), les pouvoirs publics – la mobilité étant une compétence de la Région – et les associations autour de la question de la mobilité, de l’accessibilité. Nous sommes partis du principe qu’il y a des enjeux énormes de mobilité. On s’est dit “prenons appui sur les JOP pour parler de ce sujet-là”. On avait alors organisé quatre tables rondes avec des experts.

La première table ronde était « Je prépare mon voyage ». Donc, comment accéder à l’information quand on prépare ses déplacements, réserver également son assistance, son billet, etc. La deuxième table ronde était sur les transports longue distance en train, de l’aérien, des connexions aéroport-trains, aéroports-taxis… La troisième table ronde était plus tournée sur le quotidien de la mobilité dans la ville. Et, enfin, une dernière table ronde portait sur l’héritage. Ce sont les actions qui perdurent après les JOP.

Justement, quel constat pouvez-vous faire sur la mobilité et l’accessibilité ?

D’une part, il y a eu, courant 2023, des difficultés dans les transports. On a entendu parler de problèmes de refus de chiens guide dans les Uber, des difficultés avec les services spécifiques comme le PAM, un service de transport des personnes handicapées. Il montre beaucoup de lacunes en matière d’horaires, de fiabilité. Le contexte francilien est donc déjà assez compliqué.

S’ajoutent à cela les Jeux olympiques et paralympiques avec l’afflux de plusieurs centaines de milliers de personnes à mobilité réduite. Aussi, à Paris, les RER et les métros sont loin d’être 100 % accessibles. Sur les plus de 300 stations de métro, seules douze sont parfaitement accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Cela signifie donc que quand on est mal marchant ou en fauteuil roulant, on ne peut pas les utiliser. On se rabat ainsi sur le bus ou d’autres transports type navettes, VTC et taxis.

Quelles actions concrètes sont ressorties du CATMI ?

Il y a plus de 1 000 navettes adaptées aux fauteuils roulants en Ile-de-France qui ont été cofinancés par l’État pour compenser le défaut d’accessibilité du métro auquel on ne peut pas grand-chose. Dans les aéroports, il y a la mise en place d’espaces canins pour les chiens guides pour les VTC. Des formations pour les chauffeurs VTC, des taxis pour l’accueil des chiens guides dans les véhicules, et à la prise en charge des fauteuils roulants sont mises en place.

Aussi, lorsqu’on passe de la SNCF à la RATP, l’accompagnement est plus fluide afin d’avoir une meilleure collaboration entre les équipes. Avant, les accompagnants s’arrêtaient à la porte du métro. Maintenant, ils vont jusqu’aux quais du métro pour accompagner les personnes.

Il a également, au niveau de la RATP, la mise en place de l’accessibilité sonore et visuelle dans les métros pour les personnes malentendantes ou les personnes malvoyantes. Et ce, notamment dans les métros plus anciens qui ne sont pas sonorisés. C’était une grosse revendication des associations de personnes malvoyantes, non voyantes.

Les fauteuils roulants qui sont désormais remontés en passerelle pour les personnes qui descendent de l’avion. Tout ça permet un gain de temps, c’est beaucoup plus pratique.

Enfin, une plateforme de réservation unique pour les besoins en assistance. Auparavant, il fallait appeler pour réserver son billet puis son assistance.

En ce qui concerne les Jeux olympiques et paralympiques, de quelles façons les transports sont rendus plus accessibles pour les personnes en situation de handicap ?

Il y a tout un enjeu autour de l’accessibilité en matière de signalétique avec les lignes, les panneaux d’indication pour se rendre aux épreuves et trouver des transports en commun. Il y a un effort aussi énorme fourni sur les volontaires. Je crois que c’est 10 000 volontaires qui seront là pour guider, pour orienter les publics. C’est donc un investissement financier, technique, mais aussi humain. On voit les efforts qui sont fournis par le COJO (Comité d’organisation des Jeux olympiques), par l’État, mais aussi par les opérateurs comme la RATP, la SNCF. Ils sont très mobilisés pour les JO.

Mais il ne faut pas non plus s’imaginer que ça va être simple. Je pense qu’il va falloir être assez agile. Il y aura sans doute des déconvenues. Mais je pense que tout le monde fera de son mieux pour que ça se passe bien.

À Libourne, en Gironde, un nouveau réseau d’entrepreneuses a été créée début avril. Son nom : Cassiopée, comme la constellation, une reine d’Éthiopie. Il a été fondé par trois femmes : Estelle Guichard, Jennifer Pétré et Léa Trinel. Elles sont photographe, attachée de presse freelance et sophrologue-professeur de yoga. L’idée de ce réseau est née d’une réflexion sur les problématiques que chacune pouvait rencontrer. Parmi elles, la solitude, le déséquilibre entre vie familiale et professionnelle ou encore les réseaux mixtes qui ne répondent pas toujours à leurs besoins.

« On s’est dit qu’on allait créer l’environnement qui permettra aux entrepreneuses de venir développer leurs compétences, partager leur expérience, élargir leur réseau professionnel ou de bénéficier d’un large soutien mutuel avec des rencontres régulières, explique Léa Trinel. On souhaite aussi rendre l’univers entrepreneurial plus inclusif, plus équilibré et bienveillant pour toutes. Dans le monde de l’entrepreneuriat, même si les chiffres sont en hausse, les femmes sont encore sous-représentées. »

En 2023, 33,5% des entreprises (sur les 625 745 entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés) ont été créées par des femmes, d’après les données du baromètre de l’entrepreneuriat au féminin par Infogreffe.

Avec ce réseau d’entrepreneuses, les fondatrices veulent organiser régulièrement des rendez-vous. « L’idée est d’avoir plusieurs types de formats pour pouvoir faire en fonction de son activité, de sa vie familiale, de ses contraintes et pouvoir bénéficier de plusieurs typologies, souligne la cofondatrice de Cassiopée. Les rencontres vont prendre différentes formes : petit-déjeuner, pour venir pitcher son activité, échanger autour de thématiques. Mais aussi des ateliers pour monter en compétences et qu’on mutualise aussi nos besoins et ensuite des formats déjeuner. Le dernier format, c’est l’afterwork. Et puis, avec Cassiopée, on veut aussi surfer sur la sororité. »

Pour adhérer à ce réseau d’entrepreneuses du Libournais, il faut remplir certaines conditions. « Nous avons six valeurs : le respect, la bienveillance, le partage, la sororité, l’engagement et l’entraide. On fait donc un entretien de motivation. Cet échange permet simplement de valider qu’on a les mêmes objectifs et que e but n’est pas simplement de venir faire du business, ce qui est le cas dans beaucoup de réseaux. On veut aussi s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’ondes », précise Léa Trinel. L’adhésion coûte 250 euros à l’année et inclut un café et une gourmandise pour chaque petit-déjeuner, les cinq formations annuelles ainsi qu’un verre lors des afterworks.

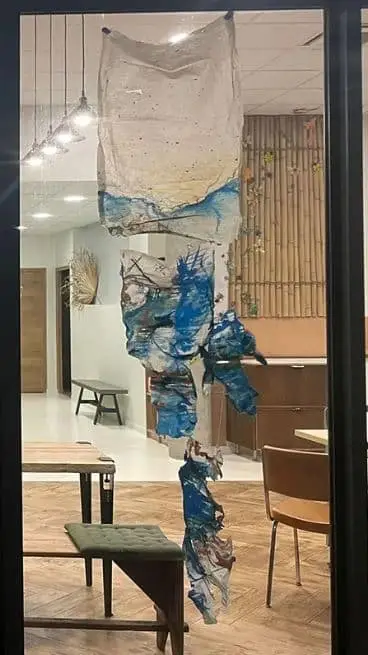

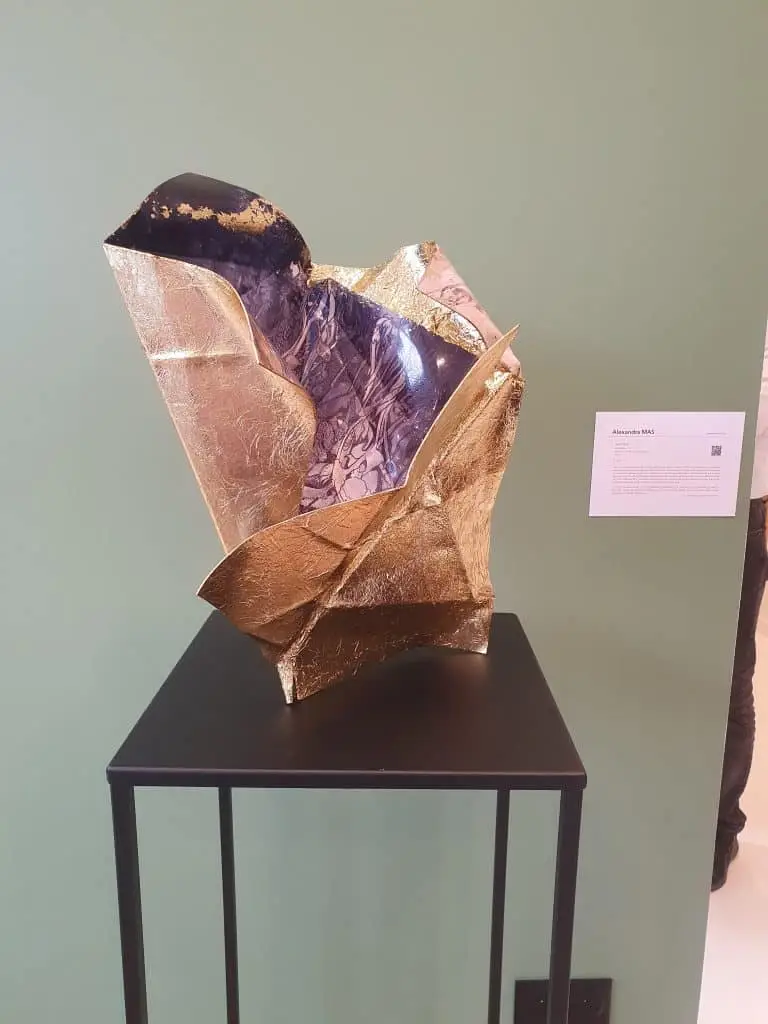

Jusqu’au 15 octobre, la Maison Manpaï, lieu de bien-être et galerie d’arts à Bordeaux, accueille la première biennale Artivism. Elle a été créée par Alexandra Mas, artiste plasticienne bordelaise. Artivism est un néologisme anglais, contraction d’art/artiste et activisme/militantisme. C’est également le nom de son collectif, fondé en 2019. Celui-ci rassemble une centaine d’artistes contemporains internationaux, formés autour de son travail militant socio-écologique.

« Je pense que l’art a cette capacité de porter des messages beaucoup plus loin dans l’âme des personnes que des listes scientifiques et des chiffres désastreux. Il a cette capacité subtile d’aller au plus profond de nous. Et, finalement, de nous réapprendre à vivre, de nous poser les bonnes questions. Artivism s’est forgé, au tout début, autour du militantisme pour la protection des océans. Il a aussi un côté sociologique assez fort », explique l’artiste plasticienne.

Alexandra Mas expose ici son œuvre et celle de huit autres artistes : Célia Gouveiac, Lavenair, Hannah Mare, Sarah Olson, François Pohu-Lefèvre, Arnaud Rinuccini, Tori Tasch et Annette Werndl. Chacun, à sa façon, adresse ainsi des messages politiques, économiques, écologiques et spirituels. L’ensemble a été choisi pour correspondre à la thématique de la biennale : sérénité. « Ce thème était une évidence quand on en a parlé avec Jean Bercy, le fondateur de la Maison Manpaï. Je pense que la poésie est notre arme la plus forte pour retrouver de la sérénité à tout moment de notre vie », explique la plasticienne.

Par ailleurs, le choix du lieu pour accueillir la biennale, la Maison Manpaï, lieu alternatif et hybride, n’est pas un hasard. Il s’inscrit en effet dans une démarche de démocratisation de l’art contemporain. C’est pourquoi, cet événement culturel est aussi visible en ligne. La spécificité ici est que les artistes plasticiens, peu importe leur âge, peuvent partager leurs créations en ligne sur le thème « sérénité ». Le public sera alors invité à voter en ligne pour les œuvres qu’il préfère parmi les artistes du collectif Artivism et les « anonymes ». « Il y aura donc deux grands gagnants qu’on va annoncer en octobre. Ils vont avoir la possibilité d’organiser une exposition à long terme à la Maison Manpaï. Le but est ainsi d’ancrer les artistes dans le paysage bordelais », précise Alexandra Mas.

Il n’y a pas d’âge pour faire du sport. Ce n’est pas Julien Hyardet qui dira le contraire. Ce Montpelliérain, ancien rugbyman professionnel, a créé l’application Web et mobile Rester Jeune. Celle-ci s’adresse aux plus de 50 ans et a pour but de les aider à améliorer leur activité physique. Le sportif s’est lancé à 30 ans dans l’entrepreneuriat et a créé sa société en mai 2020.

« Tout au long de ma carrière de rugby, j’ai vu mes proches, ma maman, mes grands-parents, notamment, qui allaient de moins en moins bien dans leur quotidien à cause des problèmes liés à l’âge, comme l’arthrose, entre autres. Et puis, une certaine forme de sédentarité s’est installée petit à petit, constate-t-il. Et j’ai vu qu’il n’y avait aucune vraie solution qui existait pour les aider dans le sport. J’ai décidé de créer un accompagnement total et inclusif en aidant d’abord ma maman et mes grands-parents », explique Julien Hyardet.

Partant de cela, l’entrepreneur a conçu une plateforme qu’il a souhaité la plus complète et holistique. Il propose ainsi 300 séances d’activité physique différentes, un accompagnement personnalisé, des conseils en nutrition, en sommeil, en gestion du stress, couplés à des outils de développement personnel.

« Je suis convaincu que le corps et la tête sont intimement liés », précise le fondateur de Rester Jeune. Aussi, par son approche et son offre, celui-ci « n’aime pas parler d’activités physiques adaptées. Je lutte contre toute forme d’âgisme ou de stigmatisation. Et je pense que quand on parle d’activité physique adaptée, ce n’est jamais très sexy à l’oreille. Et je voulais vraiment créer une méthode, un coaching complètement différents ».

Aujourd’hui, Rester Jeune compte plus de 5 000 membres actifs. Au total, 200 000 personnes suivent tous nos contenus gratuits. Deux abonnements sont disponibles : l’un trimestriel à 67 euros et un annuel à seulement 197 euros afin que le concept reste accessible.

Les utilisateurs de Rester Jeune ont diverses attentes. « Certains viennent parce qu’ils sont en proie à beaucoup de douleurs chroniques, liées à un mal de dos et/ou de l’arthrose. Une autre catégorie de personnes vient davantage pour perdre du poids. Puis, certains cherchent quelque chose pour rester ou retrouver la forme. Elles viennent donc chercher quelque chose qui n’est traumatisant pour le corps. »

Avant de lancer son entreprise, Julien Hyardet a dû faire face à quelques a priori, notamment sur les habitudes d’utilisation du digital par les seniors. « Aujourd’hui, il faut savoir que 80 % des plus 50 ans sont digitalisés. 88 % d’entre eux le seront en 2035. C’est dire à quel point, finalement, il y a des idées reçues. De nos jours, le digital est partout autour de nous. C’est un outil très puissant dont on peut et on doit se servir, pour apporter de vraies solutions. »

Ce point n’est pas la seule remarque à laquelle il a été confronté : « On m’a aussi dit : « Tu veux amener l’humain au cœur de ton projet via le digital. Mais aujourd’hui, le digital déshumanise nos relations ». Moi, j’ai toujours été contre cette idée. Je pense que c’est faux. Ce n’est pas le digital qui déshumanise ou non nos relations, mais plutôt la façon dont on s’en sert qui fait qu’on déshumanise ou non les relations. »

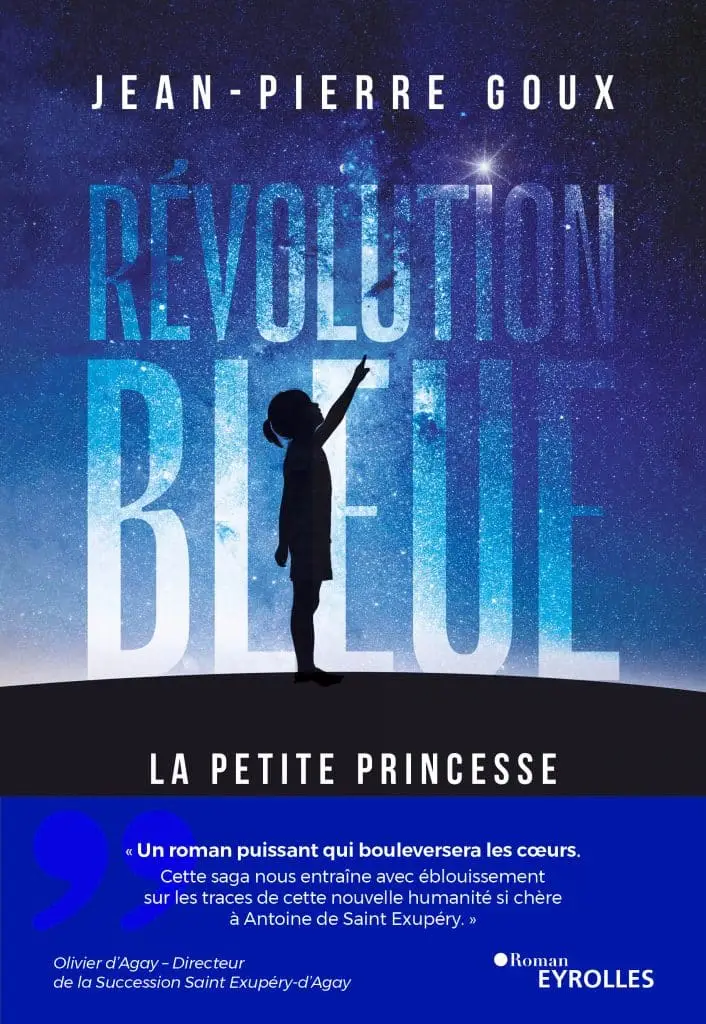

Après la saga “Siècle bleu”, Jean-Pierre Goux revient avec un roman d’anticipation : « Révolution bleue : la petite princesse », paru aux éditions Eyrolles. Dans ce livre, le mathématicien, également président de l’ONG OneHome, invite les lecteurs à plonger dans un monde dans lequel une révolution écologique mondiale est menée. Celle-ci a pour moteur l’amour, l’espoir, la foi et l’optimisme. Nous avons rencontré Jean-Pierre Goux lors d’une conférence, organisée avec Music for Planet, à Bordeaux, à l’occasion de son Blue Revolution Tour à travers la France.

AirZen Radio. En résumé, de quoi parle votre livre ?

Jean-Pierre Goux. Alors, ça se passe aujourd’hui. On n’est pas sur une autre planète. La question qui m’occupe, c’est de savoir si l’humanité est capable de réussir cette transition écologique à l’échelle du monde. Ce processus, je l’appelle la Révolution bleue. Ce livre est donc une saga qui sera en trois volets, dont “La Petite Princesse” est le premier tome. C’est le récit de cette grande transformation du monde pour que l’humanité vive en symbiose avec la biosphère. En effectuant des recherches là-dessus, je me suis aperçu qu’il manquait des choses dans la transition écologique aujourd’hui. C’est à la recherche de ces choses-là que les personnages partent pour rendre cette transformation, l’écologie du monde, irrésistibles. Et le secret est dans le cœur.

Est-ce que vous pouvez nous parler des personnages principaux ?

Il y a Paul, Janie, Abel et Lucie. Paul est l’inspirateur de la révolution bleue. C’est un astronaute qui est bloqué sur la Lune et tombe amoureux de la Terre. Il a un grand rêve de cette révolution bleue. Il inspire les humains à réaliser cette transformation écologique du monde.

Abel et Lucie, en couple, sont ses deux meilleurs amis qui, eux, ont transformé cette inspiration en un mouvement citoyen mondial qui fédère toutes les énergies : les activistes, les créatifs, les entrepreneurs, les chercheurs, mais aussi tous les soigneurs, ceux qui prennent soin des humains, ceux qui prennent soin de la Terre ensemble pour une grande révolution bleue et créent un mouvement mondial irrésistible.

Et Janie, c’est la petite pépite. C’est une petite fille que Lucie et Abel ont adoptée, qui était très proche de Paul. Au fur et à mesure du roman, le couple se rend compte que c’est elle qui a la clé pour faire réussir cette Révolution bleue.

Qu’est-ce qui vous a inspiré cette révolution bleue ?

Au départ, le concept de révolution bleue vient du peintre niçois Yves Klein. Il rêvait de peindre le monde en bleu. Et je me suis dit que si on mettait du bleu dans le cœur de chaque humain, l’humanité pourrait s’unir. Ce bleu, c’est la couleur du rêve de la Terre. C’est ce bleu-là qui sort des profondeurs de la Terre-Mère de Gaïa, qui nimbe nos rêves, mais qui pourrait aussi nimber nos cœurs. C’est ça le processus de révolution bleue.

Moi, je suis niçois, comme Yves Klein. Et j’ai eu cet émerveillement en voyant le Bleu d’Yves Klein. Et l’humanité a besoin de spiritualité aujourd’hui, de quelque chose de transcendant auquel se raccrocher pour réussir cette transition très complexe. Je ne veux pas que la Révolution bleue soit avec des chiffres, etc. Plutôt que ça soit un grand élan du cœur, porté par l’enthousiasme. Que les gens y viennent, non pas parce qu’on est obligés de réussir la transformation écologique, mais parce qu’on a envie de la faire. Moi, je crois plus à l’inspiration qu’à convaincre. J’essaie, avec ce roman, en plongeant dans cette Révolution bleue, que le lecteur ait envie d’y contribuer. Surtout qu’il soit guidé par l’émerveillement du miracle d’exister sur cette belle petite planète au milieu de l’univers.

On sent bien en lisant ce roman qu’il est plein d’optimisme, plein d’espoir. Vous avez vraiment foi en l’humanité…

Alors pour moi, déjà, c’est une nécessité. Le défi qu’on doit réaliser est tellement complexe que si on n’a pas foi en l’humanité, on ne pourra jamais le réaliser. Je n’ai pas foi en toute l’humanité. Mais j’ai foi en la capacité à chacun de se transformer. Les gens qui ne sont pas écologistes pourraient le devenir. Les gens qui sont méchants pourraient devenir gentils.

J’ai la foi que quand on donne quelque chose qui nous transcende, un grand but, ça active chez chacun le meilleur de nous-mêmes. Et aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui tiennent des structures médiatiques ou autres, qui jouent sur la division, sur la haine, à nous tirer vers le bas. Et heureusement qu’il y a des médias, des artistes aussi pour nous tirer vers le haut, vers ce qu’on a de meilleur. Ça, c’est aussi quelque chose qui est très présent dans l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.

Justement, l’amour est l’une des clés pour mener cette révolution écologique. C’est très présent dans ce livre…

Oui, l’énergie qui peut permettre à l’humanité de s’unir pour former un gros collectif est la même qui permet aux particules de former des molécules, et aux molécules de former des êtres vivants. Cette énergie d’association qu’il y a dans le cosmos, c’est l’énergie d’amour. Et aujourd’hui la haine, c’est vraiment la chose qui casse. La seule force qui permet de créer des touts plus grands, c’est vraiment l’amour, qui est donc au cœur de ce roman. J’ai essayé de faire de l’amour une stratégie. Ça paraît complètement Bisounours, mais c’est comme ça.

Mais en toile de fond de ce roman, il y a toute la géopolitique actuelle. Parce que le but était de confronter cette idée à la réalité. De montrer que de ce monde qu’on connaît, dans lequel on a l’impression qu’il est sans issue, il peut y avoir cette voie de l’amour qui peut être tracée. Alors, évidemment, c’est un thriller, donc des gens vont être malmenés, il y a des ennemis, etc. Mais l’amour triomphera au bout des trois tomes et c’est ça que je voulais montrer dans ce livre.

L’autre élément important de ce livre est la musique…

La musique a effectivement un rôle très important. Les personnages essaient, dans ce mouvement de la révolution bleue, de rester en harmonie les uns les autres. Et c’est la musique qui les guide. Ils se disent : on fait une espèce de pacte de non-agression pour qu’on reste tous ensemble. Et, potentiellement, de pouvoir englober dans cette nouvelle humanité huit milliards d’humains. Donc, tout du long du roman, il y a la musique qui est très présente.

Il y a d’ailleurs une playlist proposée sur le site de la Révolution bleue. Il y a d’ailleurs plein d’informations, des conférences, des podcasts que j’ai pu faire en complément du livre et les playlists. La musique est vraiment ce qui permet à cette humanité de s’unir au même rythme, au même tempo, à l’unisson.

Ce livre est inspiré du “Petit Prince” d’Antoine de Saint-Exupéry. En quoi cette œuvre a été une inspiration pour vous ?

En fait, il a inspiré beaucoup de monde. C’est le roman le plus vendu au monde, le plus traduit au monde. Il a été tiré à des centaines de millions d’exemplaires, traduit en 600 langues. Il n’y a que la Bible qui ait été plus traduite que ce livre.

Et “Le Petit Prince” a changé ma vie, à l’époque où j’étais ingénieur. Je ne trouvais alors pas de travail dans la transition. C’était il y a 25 ans. J’ai failli signer avec une banque, mais je n’avais aucune envie d’y aller. En allant signer mon contrat dans cette banque, j’ai embarqué pour la première fois, à 21 ans, “Le Petit Prince”. Je suis arrivé au pied d’une tour, à la Défense, en lisant le passage sur le businessman et j’ai refusé de signer mon contrat. Quand je suis sorti de ça, j’avais un message sur mon répondeur pour me proposer un stage dans la transition. Et ça fait 25 ans.

Dans votre livre, vous posez la question : « qu’êtes-vous prêt à faire pour un monde plus bleu ? »

Oui, parce que c’est une question que chacun peut se poser à différents moments de sa vie pour se ramener à ses grands rêves. Se ramener à : “pourquoi on s’est incarné sur cette planète ?” Et quand on y va à fond, on se rend compte qu’on n’est pas seul. Les énergies sont là. Quand on est un humain qui croit en ce qu’il fait et qu’on le fait pour plus grand que soi, tout de suite, il y a plein de gens qui se fédèrent et on peut, nous aussi, aider.

Donc, dans cette Révolution bleue, il y a des rêveurs. Et puis, il y en a qui aident les rêveurs. C’est une révolution des rêveurs. D’ailleurs, l’expression révolution bleue signifie rêve d’évolution. C’est le rêve d’évolution de l’humanité et donc de ramener les huit milliards d’humains en phase avec ce rêve d’évolution pour créer ce monde plus bleu. Le seul conseil que je donne aux gens pour répondre à cette question dans le livre, c’est d’écouter leur cœur.

Et vous, que pourriez-vous répondre à cette question ?

Bien. Je suis prêt à écrire les tomes 2 et 3 de “Révolution bleue”, parce que ça va me demander encore deux ans de travail, ça va être énorme, mais ça, ça va être ma contribution. Et après, quand ce sera fini, on va la faire pour de vraie la révolution bleue (sourire).

Big Fish Bordeaux, jeune association bordelaise, s’est donné pour mission d’organiser des rencontres amicales, de créer des moments de partage et de convivialité. À la manœuvre, un couple, Teddy Bigeard et Marion Dieterling.

Tous deux ont mûri ce projet à la suite de l’épidémie de Covid-19. Tout a alors commencé, en 2022, avec la création d’un groupe Facebook. « La première activité était un pique-nique au château Peixotto, à Talence (Gironde). Ce jour-là, on a commencé à deux. Et puis, au bout d’un certain temps, on s’est dit mince, personne n’arrive. Tout le monde est arrivé avec une heure de retard et on a terminé à 20 personnes. Au deuxième rendez-vous, nous étions 35, puis 45 au suivant. Chacun vient avec des tomates cerise, du fromage, de la boisson, et puis, ça blablate. On sort le Mölkky, la pétanque. Et ça y est, c’est parti ça matche », explique le cofondateur.

Le groupe Facebook compte aujourd’hui plus de 9 000 personnes. Différentes activités sont proposées par l’association ou ses membres. Parmi elles, une séance de cinéma tous les dimanches soir, un apéro visio les derniers mardis de chaque mois, du paintball, de l’accrobranche, du karting, des pique-niques ou encore des visites guidées « Bordeaux Coquin » avec Hubert. Les activités sont principalement gratuites, pour ceux ayant adhéré pour 6 euros à l’année et qui soutiennent la structure. Sinon, elles sont proposées à un prix réduit. Les offres sont visibles sur le site Big Fish Bordeaux Expérience.

95 événements sont ainsi prévus pour cette année. « On s’adresse plutôt au 18-45 ans. C’est vrai que c’est large, mais il y a quand même une limite. On a vu qu’il existait des groupes associatifs pour les plus de 50 ans, qui font déjà bien le job. On essaye donc de bien faire le nôtre et tout le monde est content. »

La phrase qui résume bien la philosophie de Big Fish Bordeaux est la suivante : « Viens seul et repars avec des potes », visible sur le site Internet. « Attention, on n’est pas fermé. Chacun peut venir avec un ami, précise en souriant Teddy. Mais oui, l’idée est d’essayer d’incorporer le plus possible des nouveaux arrivants. On essaie de voir un peu plus large parent-enfant, ou alors l’expatrié, qu’il soit argentin, lillois, parisien, marseillais ou mexicain. Je pense qu’il faut penser à vraiment mélanger les cultures. Avec Big Fish Bordeaux, les notions de partage, d’échange, de convivialité, sont très présentes ».

Quant à savoir l’origine du nom de l’association : « J’ai adoré le film de Tim Burton avec Ewan McGregor. Il y a un gros message d’espoir. Il faut croire en ses rêves et le message est là. Donc Big Fish et on a ajouté Bordeaux. On est bien ici, en local, et on compte le rester. »

À Bayonne, l’ancienne clinique psychiatrique Cantegrit, première du territoire, fait peau neuve. Fermée depuis 2015, la bâtisse de 750 m² et ses extérieurs, ont ainsi été réhabilités pour accueillir un nouveau projet : le Bercail, un tiers-lieu familial.

Il s’agit du premier lieu de ce genre au Pays basque, selon ses fondatrices Hélène Barrieu et Maryse Gorosurreta. Amies depuis 20 ans, elles ont laissé derrière elle leur carrière dans le commerce et le marketing pour se consacrer à ce projet qu’elles mûrissent depuis 2019. Après quelques péripéties, le lieu a ouvert ses portes ce 17 avril 2024.

« Maryse et moi, nous sommes devenues maman en même temps. On a chacune deux enfants de 3 ans et 7 ans. On a identifié des besoins. Notamment en discutant avec d’autres parents qui étaient comme nous, en quête d’échange et de partage. Ce qui ressortait, c’était la création d’un lieu ressource pour les familles. L’idée était de rassembler sous le même toit plusieurs activités et services bénéfiques pour les parents et les enfants », raconte Hélène.

Au rez-de-chaussée de 250 m² se trouvent différents espaces. Tout d’abord, deux aires de jeux pour les 0-3 ans et 4-10 ans, un espace consacré à des cours et des ateliers yoga, culinaires, sur le bien-être créatif… À côté, une zone de détente/bibliothèque. Elle mène par la suite au côté café-restaurant qui peut accueillir jusqu’à 50 couverts.

Chaque jour, un chef cuisinier prépare des plats de saison avec des produits locaux. « C’était important pour nous. Car la cuisine est vraiment le cœur de vie du tiers-lieu. C’est le centre névralgique, explique Maryse. C’était un choix aussi et une volonté assumée de favoriser les producteurs locaux, les fabricants du coin. Typiquement, on ne proposera pas de Coca-Cola, mais de l’Euskola. C’est la version basque du Coca-Cola, en mieux, bien sûr (rires), avec beaucoup moins de sucre, des bulles plus fines. »

Attenante au restaurant, une terrasse de 400 m², à côté de laquelle se trouve un boulodrome. Ce grand espace qu’offre le Bercail sera mis à disposition pour des programmations événementielle. À l’extérieur, le tiers-lieu dispose également de deux hectares privatifs sur lesquels sont installés un poulailler, un lama et un alpaga, Madère et Mimosa.

Pour compléter l’offre déjà bien riche, à l’étage du tiers-lieu familial se trouve le Château, qui comprend un espace de coworking. Au-dessus se présente un coliving de 14 chambres individuelles avec salle de bains privatives et des espaces communs. Les fondatrices du Bercail ont ainsi souhaité créer un lieu hybride, complet, qui repose sur plusieurs valeurs : famille, vivre ensemble et intergénérationnel.

Elles comptent par ailleurs créer une association avec des retraités pour entretenir ce lien de transmission. « C’est vrai que ça se perd un peu. On est dans une région où il y a beaucoup de seniors, qui ont du temps et l’envie de transmettre. Mais, parfois, ils sont isolés parce qu’ils n’ont pas leurs petits-enfants à proximité ou qu’ils n’ont encore de petits-enfants. Ce lieu-là permet avant tout de créer ces rencontres », souligne Maryse.

Finalement, le nom du lieu était tout trouvé. « On recherchait un nom véhicule, une image de “comme à la maison”, un peu cocoon et ayant un lien avec la nature. Donc “e Bercail répondait à tous ces critères-là. C’est assez sympa, on peut faire des jeux de mots dessus, comme au retour au bercail », conclut Maryse.

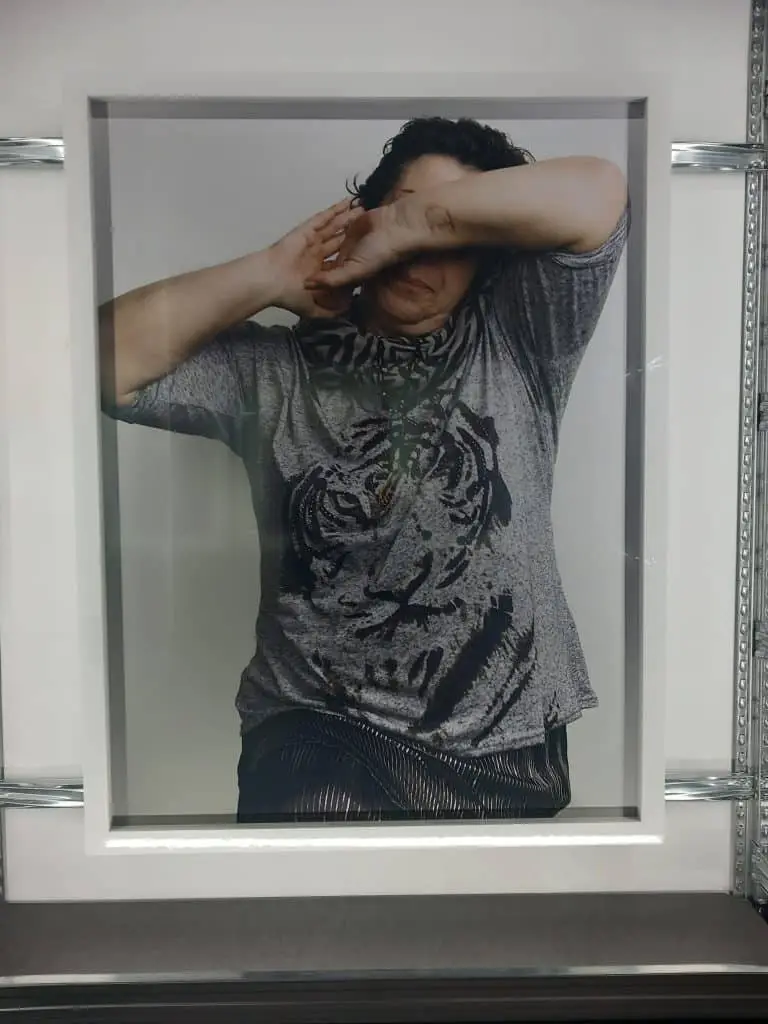

Monica Bellucci, Kate Moss, Sophie Marceau, Jacques Chirac ou encore Madonna. Une myriade de personnalités publiques est passée devant l’objectif de Bettina Rheims, photographe et portraitiste de renom. En 2014, pour un nouveau projet, elle a emmené son appareil photo en prison pour y faire le portrait de femmes détenues.

À l’occasion de son exposition « Détenues de Bettina Rheims » organisée par le Musée des Arts décoratifs et du Design madd-Bordeaux, à la salle capitulaire Mably, nous nous sommes entretenus avec elle pour revenir sur la genèse de ce projet qui a plus de dix ans.

AirZen Radio. Quelle est la genèse de ce projet avec des femmes détenues ?

Bettina Rheims. Il est né il y a plus de dix ans, puisque les photos ont dix ans. Robert Badinter, dont j’étais l’amie, m’avait plusieurs fois parlé de cette idée qu’il avait : les femmes étaient oubliées dans les prisons. Elles représentent seulement 4% de la population carcérale. Il y a donc un peu plus de 2 000 femmes en prison. Elles sont pour certaines enfermées dans des prisons d’hommes, adaptées à eux, mais pas aux femmes.

Robert Badinter m’a dit qu’il fallait que j’aille les photographier et que je leur donne un visage. Et ça plusieurs fois, pendant au moins deux ans. À l’époque, j’étais occupée à faire autre chose et je travaillais beaucoup aux États-Unis. Je faisais des choses très rigolotes et je n’avais pas du tout envie d’aller m’enfermer dans une prison.

Puis, il me l’a dit une fois de trop. Ce jour-là, je me souviendrai toujours : il m’a tendu post-it sur lequel il y avait l’adresse mail d’une dame au ministère de la Justice. Et cette dame, Dieu merci, ne m’a pas répondu. Mais six mois plus tard, j’ai reçu un message : « Est-ce que vous pouvez vous présenter mardi à l’administration pénitentiaire et expliquer votre projet ? » Je me suis donc dépêchée de lire beaucoup de blogs, de lire des livres d’anciennes détenues, de lire des choses sur la prison mais aussi sur l’après prison, sur la solitude.

Qu’est-ce que cette expérience vous a appris ?

Quand on est en prison et qu’on est une femme, on perd sa féminité. On perd l’estime de soi, on perd le regard des autres parce que, souvent, la famille ne vient plus. Il n’y a plus d’hommes. Et puis, il n’y a pas de miroir en prison. On ne peut pas se regarder puisqu’avec un miroir, on peut se couper les veines. Donc, elles ne se voient plus. Et quand on ne se voit plus, on s’abandonne, on se perd. L’idée était donc d’essayer de les aider à se retrouver pendant un moment, à récupérer une discussion de femmes, parce qu’entre détenues, elles ne se parlent pas.

C’est violent entre elles. C’est violent avec les surveillants. C’est violent avec l’extérieur, car on ne vient pas vous voir. Quand on est un homme en prison, on a sa femme ou une nouvelle femme, une famille. Quand on est une femme, on est abandonnée. J’ai donc proposé de venir avec une maquilleuse, de les aider à se refaire belles, d’amener aussi un vestiaire, des habits. Elles pouvaient s’en servir si elles le souhaitaient, elles n’étaient pas du tout obligées.

Comment se sont déroulées vos premières séances avec ces femmes ?

Toutes celles qui se sont inscrites sont venues. Je suis d’abord allée leur montrer mon travail parce qu’il n’y a pas Internet en prison. Je suis donc allée leur expliquer ce que je voulais faire. Elles demandaient : “Mais il est où le piège ? Vous qui photographiez Madonna et Vanessa Paradis, pourquoi vous nous photographiez ? Nous, on n’est pas jeunes, on n’est pas belles, on est personne.” J’ai donc passé du temps à leur expliquer ce que je voulais faire.

Ensuite, il a fallu passer par le juge. Chacune a dû passer par son juge d’application des peines pour savoir s’il était d’accord ou non. Un certain nombre d’autorisations a été refusé parce que ces détenues pouvaient être dangereuses. Il y a parfois des moments de tension et les surveillants ne sont pas suffisamment nombreux. Le projet allait donc être difficile à mettre en place pour elles. Finalement, j’ai pu avoir une soixantaine de femmes devant mon appareil photo. Et ça a été, chaque fois, une rencontre formidable.

Dans quel centre pénitentiaire vous êtes-vous rendue pour réaliser ces photos ?

Je me suis rendue à Rennes, où il y a une prison pour femmes. Les autres sont des prisons pour hommes, avec des quartiers de femmes. Je suis aussi allée à Roanne, à Lyon-Corbas et à Amiens. J’ai rencontré des directeurs qui comprenaient le projet et qui m’ont aidée. Et de là, je suis allée parler avec les surveillants pour être sûre que ça n’allait pas déranger. Parce qu’à chaque fois, le projet nécessite de sortir la femme de sa cellule et la ramener.

Dans les séries américaines, on les voit au dortoir. Elles vont à la douche, elles ont le temps de se parler, de se refiler des tuyaux, etc. En France, ce n’est pas du tout comme ça. Elles sont deux ou trois dans une cellule, mangent dans la cellule, se lavent dans la cellule. Il n’y a pas d’intimité. Et, surtout, il n’y a pas de lieu de vie. Il y a une promenade d’une heure par jour dans une petite cour carrée où elles peuvent fumer. Et le reste du temps, elles sont en cellule. Donc le projet était une manière de les sortir pendant quelques heures. J’ai pensé, peut-être, à les aider à se reconstruire, à avoir une image d’elles qu’elles pourraient envoyer chez elles comme un clin d’œil en disant : « Voilà, ne m’oubliez pas, je vais revenir. »

Où est-ce que vous les avez photographiées ?

Dans chaque prison, on m’a donné une petite salle carrée, toute petite, avec un mur blanc. C’est ce que j’avais demandé. Je voulais que la prison se lise dans les yeux. Je ne voulais pas qu’on voie des barreaux, des cellules. Ce sont des portraits de femmes. Mais si on les regarde bien, il y a quelque chose d’étrange dans les regards. Il y a quelque chose, parfois, du désespoir ou parfois d’un ailleurs. Je voulais que ça se lise dans les yeux et dans les gestes. On va regarder les mains, les manières dont elles bougent.

Et puis voilà, ça a été des tête-à-tête. D’abord, elles passaient par le maquillage. Elles choisissaient un vêtement, puis elles venaient dans le studio. Et là, elles avaient un petit tabouret. D’abord, elles étaient intimidées par le studio de photos. Il y avait aussi deux assistants. Après, elles me racontaient leur vie, leurs malheurs. Puis, il y a un moment où je reprenais la parole et où elles étaient un peu apaisées parce qu’elles avaient parlé. Donc, elles avaient un peu lâché leurs bagages.

Ensuite la séance de photos commençait. Ce n’était pas très long. Il y avait des rires, des larmes, tout ce qu’il y a dans la vie. Mais il y avait une intimité. Je crois que ce qu’on sent en regardant ces images et en regardant ces femmes, c’est cette intimité. Je me disais “si je réussis ça en très peu de temps, je n’aurai pas perdu mon temps”. Et je crois que je n’ai pas perdu mon temps.

Pratique.