EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Laurie Daniel, auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale depuis plus de dix ans, partage ses conseils et son expérience sur AirZen Radio. Elle a écrit “Ma grossesse sereine et naturelle”, paru chez Hatier Parents.

Les dernières semaines de grossesse sont parfois pesantes à vivre de par l’impatience de la future mère. Pourtant, selon Laurie Daniel, il est essentiel de ne pas se laisser submerger par le stress. “Plus on se met la pression, plus on sécrète des hormones de stress qui vont à l’encontre du déclenchement naturel de l’accouchement.” Plutôt que d’anticiper avec anxiété la date supposée d’accouchement, elle encourage donc les futures mamans à profiter de ces derniers instants pour prendre soin d’elles, se détendre et favoriser les hormones du bien-être.

Parmi les méthodes naturelles pouvant aider le travail, la fameuse « méthode italienne » – autrement dit, les rapports sexuels – est évoquée. En effet, “le sperme contient des prostaglandines qui aident à ramollir le col de l’utérus et l’orgasme peut favoriser la mise en route du travail”.

Souvent méconnu, le périnée joue pourtant un rôle essentiel tout au long de la grossesse et lors de l’accouchement. Laurie Daniel insiste sur l’importance de le préparer en amont : “C’est un ensemble de muscles qui permet de retenir les selles et les urines, joue un rôle dans le plaisir sexuel et, surtout, c’est la porte de sortie du bébé.”

Des exercices de prise de conscience ainsi que des massages doux permettent de familiariser cette zone avec les sensations d’étirement qu’elle connaîtra le jour J. L’objectif n’est néanmoins pas d’éviter la douleur à tout prix, mais de mieux comprendre son corps pour mieux l’accompagner.

Après la naissance, les émotions peuvent être contrastées. Entre euphorie et épuisement, certaines jeunes mamans traversent ce que l’on appelle le baby blues. “Ce chamboulement hormonal survient souvent vers le troisième jour après l’accouchement et peut durer une à deux semaines. On passe du rire aux larmes sans raison apparente.”

Si ces sentiments sont naturels, il est important de ne pas les confondre avec une dépression post-partum. Cette dernière s’installe dans la durée et peut nuire au lien avec le bébé. “On prend souvent des nouvelles du bébé. Mais il est essentiel de demander aussi à la mère comment elle va”, insiste Laurie Daniel.

L’allaitement s’accompagne souvent d’inquiétudes, notamment concernant la douleur. Pourtant, “L’allaitement ne doit pas être douloureux. Si c’est le cas, c’est qu’il y a un problème dans la mise au sein ou la succion du bébé.” Une bonne position et un accompagnement adéquat permettent d’éviter crevasses et inconfort. Pour favoriser la lactation, Laurie Daniel recommande de mettre le bébé au sein dès les premiers signes de faim et de privilégier la détente.

Les nausées matinales sont un désagrément fréquent du premier trimestre. Certaines astuces peuvent les apaiser. “Le gingembre est réputé pour calmer les nausées, tout comme fractionner les repas et éviter les odeurs trop fortes.” Enfin, Laurie Daniel conseille de rincer sa bouche après les vomissements, car ils peuvent fragiliser l’émail des dents.

L’invitée.

Laurie Daniel est auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale depuis plus de 10 ans. Elle est formée dans plusieurs spécialités telles que le massage bébé, le portage physiologique, l’allaitement et l’accompagnement à la naissance. Elle est la créatrice d’Autour de la Naissance qui a pour but d’accompagner, d’écouter, de soutenir et d’informer les jeunes parents autour de la périnatalité. Maman de deux enfants (et de trois chats), Laurie partage ses connaissances dans la joie et la bonne humeur sur son compte Instagram où elle réunit une communauté de plus de 37 000 parents soucieux de prendre soin de leur enfant de façon sereine et holistique.

L’activité physique peut préparer le corps à l’accouchement. Par ailleurs, la pratique du fitness après l’accouchement comporte de nombreux bénéfices pour la mère.

udivine Lacourt, maman de deux petites filles et fondatrice de Studio Témé, encourage les femmes à concilier sport, maternité et bien-être. Elle a publié aux éditions Larousse “Ma petite routine fitness avant et après bébé”.

Ludivine Lacourt rappelle que l’activité physique est loin d’être déconseillée durant la grossesse, bien au contraire. “L’OMS [Organisation mondiale de la Santé] recommande de pratiquer 150 à 180 minutes d’activité modérée par semaine, soit environ 20 à 30 minutes par jour”, explique-t-elle. Ces activités peuvent inclure le yoga prénatal, la natation ou encore le renforcement musculaire. “Choisir une activité qu’on apprécie est essentiel pour vivre cette période plus harmonieusement.”

Ludivine Lacourt insiste également sur l’importance d’adapter les exercices aux différents trimestres. Par exemple, certains types d’abdominaux, comme les crunchs ou les planches, sont à éviter en fin de grossesse. À la place, elle recommande des exercices ciblant le muscle transverse, qui renforcent la sangle abdominale sans créer de pression sur le périnée. Cette pratique, réalisée en toute sécurité, aide non seulement à réduire les douleurs de dos et les déséquilibres musculaires, mais prépare également le corps à l’accouchement.

Beaucoup de femmes craignent que certaines activités physiques, comme la course à pied, augmentent le risque de fausse couche. “Aucune étude ne prouve que la course à pied ou d’autres sports modérés entraînent des risques pour la grossesse. Le principal, c’est d’écouter son corps et d’adapter ses efforts selon ses sensations”, rassure Ludivine Lacourt.

Les premiers mois de grossesse, souvent marqués par une grande fatigue, peuvent être un frein au sport. Ludivine Lacourt conseille alors de ralentir le rythme et d’essayer de reprendre progressivement au second trimestre, période où l’énergie revient généralement.

Le post-partum est une période où le corps, encore en convalescence, a besoin de mouvements doux pour retrouver progressivement sa force. Pour les jeunes mamans, trouver le temps et l’énergie de s’entraîner relève parfois de la prouesse. “Ne vous mettez pas trop de pression, conseille Ludivine Lacourt. L’objectif est de commencer par de petits entraînements, que j’appelle des ‘snacks sportifs’ : 3 à 4 minutes par jour suffisent au début.”

Des exercices simples, comme la respiration abdominale ou l’engagement du plancher pelvien, peuvent être réalisés avec bébé à proximité, voire intégrés à la routine : “Je faisais des squats avec mes filles en porte-bébé et elles s’endormaient à chaque fois !” affirme Ludivine Lacourt. Les promenades en poussette sont également une excellente option pour se remettre en mouvement tout en profitant d’un moment en plein air.

En plus du sport, Ludivine insiste sur l’importance d’une alimentation adaptée. Après l’accouchement, le corps a en effet besoin de nutriments pour se reconstruire. “Il ne faut surtout pas se lancer dans un régime restrictif. L’idée est d’opter pour des repas riches en légumes, protéines et féculents, tout en évitant les aliments industriels.”

Elle déconseille néanmoins de se comparer aux standards irréalistes véhiculés par les réseaux sociaux. “Chaque corps est différent et il faut du temps pour retrouver un équilibre. Ce n’est pas parce que certaines influenceuses affichent un ventre plat deux semaines après leur accouchement que cela reflète la réalité.”

L’invitée.

Ludivine Lacourt est maman de deux filles et la fondatrice de Studio Témé , le studio de fitness en ligne pensé pour la santé et la forme de toutes les femmes. Elle a acquis une expertise spécifique dans le domaine du fitness féminin, notamment pendant la grossesse, le post-partum et la gestion de la pré-ménopause.

Sa propre expérience de la maternité l’a poussée à créer un espace où chaque femme, quel que soit son parcours, peut trouver les outils pour se sentir forte, tonique et pleine d’énergie. Son approche holistique du sport, alliant entraînement physique, nutrition et bien-être mental, a transformé la vie de milliers de femmes à travers le monde.

La suivre sur Instagram

Faut-il s’alarmer des pleurs de bébé ? Comment y répondre efficacement ? Caroline Ferriol, experte en psychopédagogie de la relation et en recherche en sciences humaines, est la fondatrice du collectif d’experts en soutien parental pluridisciplinaires Fée Dodo. Elle a écrit « Mon bébé pleure beaucoup », paru aux éditions Marabout, apporte des éclairages précieux.

« Les pleurs sont la première forme de communication du bébé », explique Caroline Ferriol. Dès la naissance, les nourrissons expriment leurs besoins fondamentaux à travers des sons spécifiques. La méthode du Dunstan Baby Language, développée par Priscilla Dunstan, met en lumière cette capacité surprenante.

« Cette méthode repose sur des réflexes physiologiques liés aux besoins du bébé. Par exemple, un son comme “né-né” est associé au réflexe de succion, indiquant la faim. Un “ao” peut signaler la fatigue, tandis qu’un “éh” traduit un rot coincé », détaille l’experte. Ces cinq sons universels, identifiables dans les trois premiers mois de vie, offrent un moyen de mieux comprendre les pleurs de son enfant et d’y répondre rapidement.

Malgré ces repères, décrypter les pleurs d’un bébé peut être très difficile. « Un nourrisson ne vient pas au monde avec un mode d’emploi », rappelle Caroline Ferriol. Beaucoup de parents se sentent ainsi dépassés, oscillant entre l’impression de mal faire et la culpabilité.

Les causes des pleurs sont multiples. Au-delà des besoins primaires (faim, sommeil, sécurité), des facteurs comme des douleurs, des troubles digestifs ou un déséquilibre émotionnel peuvent entrer en jeu. « Il est normal de ne pas comprendre immédiatement ce que signifient les pleurs. Cela fait partie du cheminement parental », rassure-t-elle.

Selon Caroline Ferriol, le bien-être d’un bébé repose sur trois piliers fondamentaux : la nutrition, le sommeil et la sécurité émotionnelle. « Ces trois éléments sont interdépendants. Un déséquilibre dans l’un peut perturber les autres. Par exemple, un bébé fatigué peut refuser de manger, ce qui aggravera son état général. »

Pour assurer cet équilibre, la spécialiste conseille de porter attention à ce qu’elle appelle les « sept petites roues » du fonctionnement corporel. « Ce sont des points clés comme la succion, la digestion ou encore le rythme veille-sommeil. Un simple “petit caillou” dans l’une de ces roues peut déséquilibrer tout le système. »

Lorsqu’un bébé pleure, il est important de garder son calme et de vérifier les besoins essentiels : a-t-il faim ? Est-il fatigué ? Sa couche est-elle propre ? Caroline Ferriol insiste sur l’importance de la sécurité émotionnelle : « Parler doucement à son enfant, le prendre dans ses bras, lui montrer qu’il est en sécurité peut faire toute la différence. »

Dans les situations d’urgence, où les pleurs semblent anormaux ou persistants malgré toutes les tentatives, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. « Un pleur strident ou inhabituel peut indiquer une douleur ou un problème de santé nécessitant une attention médicale immédiate », prévient-elle.

L’invitée.

Caroline Ferriol est psychopédagogue de la relation et chercheuse en sciences humaines. Elle est autrice du best-seller « Le Grand Guide du sommeil de mon bébé » (éd. Marabout), consultante, formatrice et conférencière depuis 2018.

Fondatrice de Fée Dodo, collectif d’experts pluridisciplinaires du soutien parental et école de formation professionnelle, elle a accompagné, avec son équipe, des centaines de milliers de familles à travers le monde vers la résolution des troubles du sommeil et de la nutrition de leurs enfants. Son approche bienveillante et innovante se situe à la croisée des dernières connaissances scientifiques et des valeurs de la parentalité dite « positive ». Elle a écrit, avec Dr Emilie Rouffle, « Mon bébé pleure beaucoup » publié chez Marabout.

Les difficultés en orthographe chez les enfants sont courantes. Mais certaines dépassent le cadre habituel des apprentissages. La dysorthographie, trouble spécifique de l’acquisition de l’orthographe, reste encore méconnue.

Monique Touzin, orthophoniste et formatrice en formation initiale et continue des orthophonistes, partage ses connaissances. Elle a écrit « 100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques », paru aux éditions Tom Pousse.

Dans son livre, l’orthophoniste écrit : « Les enfants dysorthographiques se différencient des enfants “mauvais en orthographe” par une difficulté persistante à intégrer les processus orthographiques. Ils ont des difficultés persistantes dans l’apprentissage et la mémorisation des correspondances phonèmes-graphèmes et des difficultés à se représenter mentalement la forme visuelle des mots. »

« Dyslexie et dysorthographie, c’est lecture et orthographe. Cela va ensemble. Ce sont les mêmes bases cérébrales développementales », explique Monique Touzin. Ces deux troubles sont liés à des déficits cognitifs impactant les compétences de lecture et d’orthographe, bien que l’orthographe soit encore plus exigeante que la lecture. Ainsi, lire permet de déchiffrer approximativement un texte. Mais l’orthographe ne laisse place à aucune approximation : il n’y a qu’une seule forme correcte.

Comme l’explique Monique Touzin, « au début, tous les enfants font des erreurs. On parle de dysorthographie lorsqu’il y a une persistance des difficultés malgré des efforts soutenus ». Ainsi, le diagnostic de la dysorthographie ne peut pas être posé dès les premières étapes de l’apprentissage.

Un signe d’alerte peut être détecté dès le CP, chez des enfants qui peinent à déchiffrer les syllabes ou qui rencontrent des problèmes récurrents dans l’apprentissage de la lecture. En général, les difficultés orthographiques importantes apparaissent plus nettement en fin de CE1 ou au début du CE2.

Lorsqu’il y a suspicion de dysorthographie, il est nécessaire de consulter un médecin pour éliminer d’éventuelles causes médicales (troubles de l’audition ou de la vision). Un bilan orthophonique sera par ailleurs prescrit, si nécessaire, pour mesurer précisément l’ampleur des difficultés.

Monique Touzin insiste sur l’importance de ce diagnostic : « Le bilan orthophonique évalue les compétences essentielles : identification des sons, mémoire visuelle et auditive, reconnaissance des lettres, vocabulaire, compréhension, etc. » Une prise en charge adaptée, combinant soutien scolaire et rééducation orthophonique, peut ensuite être mise en place pour aider l’enfant à progresser.

La dysorthographie ne peut pas être « guérie ». Il existe cependant de nombreux outils permettent de compenser les difficultés.

L’utilisation de logiciels, de correcteurs orthographiques, de livres numériques ou encore de dictées vocales peut en effet alléger la charge cognitive des enfants et leur permettre de se concentrer sur le contenu plutôt que sur la forme.

L’invitée.

Monique Touzin est orthophoniste. Elle a exercé en centres référents pour les troubles des apprentissages parisiens et pour un dispositif Ville de Paris de diagnostic et d’orientation des enfants avec des troubles du langage oral et écrit, dans le nord-est parisien.

Formatrice en formation initiale et continue des orthophonistes, elle assure également la formation continue des professionnels de santé et de l’Éducation nationale sur le sujet des troubles des apprentissages. Elle a écrit « 100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques », paru aux éditions Tom Pousse.

Beaucoup de parents pensent que la première visite chez le dentiste pour un enfant visite n’est nécessaire qu’à partir de l’âge de 3 ans. Les recommandations internationales et européennes sont claires : la première consultation doit avoir lieu dès l’apparition des premières dents, soit aux alentours de six mois.

Selon le Dr Estelle Montoux-Planquais, dentiste pédiatrique à Anglet, dans le Pays basque, cette consultation précoce a avant tout un objectif préventif : « Peu de parents le savent, mais cette visite permet d’aborder des conseils essentiels sur l’alimentation et le brossage des dents. Elle permet également de détecter d’éventuels problèmes bucco-dentaires avant qu’ils ne s’aggravent. » La prévention est donc le maître-mot de cette première consultation. En sensibilisant les parents dès les premiers mois de vie de l’enfant, le risque de pathologies dentaires peut ainsi être considérablement réduit.

« Beaucoup de parents nous demandent à quel moment commencer à brosser les dents de leur enfant. Je leur réponds toujours : est-ce que vous vous demandez quand commencer à laver les cheveux de votre bébé ? Non ! Eh bien, pour les dents, c’est pareil. Dès qu’il y a une dent, on commence le brossage », explique le Dr Montoux-Planquais.

Pour faciliter cette habitude, elle recommande d’adopter des gestes simples : brosser les dents en musique, transformer le moment en jeu et, surtout, utiliser un dentifrice fluoré adapté à l’âge de l’enfant. « Contrairement aux idées reçues, on recommande aujourd’hui de ne pas cracher après le brossage. Laisser le dentifrice agir permet de réduire de 30 % le risque de caries », précise-t-elle.

« Ces habitudes (tétine et/ou pouce) peuvent entraîner des troubles de la croissance dentaire si elles perdurent trop longtemps, explique la spécialiste. Il ne faut pas imposer un sevrage brutal, surtout lors de périodes sensibles comme la naissance d’un petit frère ou la rentrée à l’école », nuance-t-elle.

Pour limiter les risques, Dr Montoux-Planquais conseille d’opter pour des tétines plates plutôt que rondes, car ces dernières sont plus susceptibles de provoquer des malformations du palais ou des décalages entre les mâchoires. Heureusement, si l’habitude est arrêtée avant 3 ou 4 ans, les déformations peuvent régresser spontanément.

Beaucoup de parents ignorent l’existence des dentistes pédiatriques. Ces spécialistes reçoivent une formation approfondie sur la psychologie de l’enfant et sur des techniques de soins adaptées aux plus jeunes.

« La première consultation est cruciale. Nous prenons le temps de familiariser l’enfant avec le cabinet et d’instaurer une relation de confiance. Cela conditionne son rapport futur aux soins dentaires », explique le Dr Montoux-Planquais. Les consultations durent en moyenne 45 minutes afin de bien préparer l’enfant et de rassurer les parents.

Le premier rendez-vous chez le dentiste n’est que le début d’un suivi régulier. Des visites annuelles sont ensuite recommandées pour surveiller l’évolution de la dentition et renforcer les bonnes habitudes.

En sensibilisant les parents à l’importance d’une consultation précoce, le Dr Montoux-Planquais espère réduire les appréhensions et encourager une meilleure santé bucco-dentaire dès le plus jeune âge. Car, comme elle le rappelle : « Un bon suivi dentaire commence dès la première dent ! »

L’invitée.

Dr Estelle Montoux-Planquais est dentiste et également dentiste pédiatrique bénévole. Elle donne ainsi de son temps et exerce bénévolement en se rendant à l’association Toutes à l’école basée au Cambodge.

Suivre le cabinet sur Instagram

Développée par le docteur Frans Veldman dans les années 1950-1960, l’haptonomie se définit comme la “science du toucher affectif”.

Cécile Albaladejo est infirmière de profession et haptonome. Elle nous partage ses connaissances et son expérience.

À travers des gestes précis et une intention bienveillante, l’haptonomie permet d’établir un dialogue sensoriel avec le bébé in utero. Elle renforce ainsi le lien parental avant la naissance. Selon Cécile Albaladejo, l’haptonomie repose sur la capacité du fœtus à percevoir le toucher. Ce sens commence à se développer à partir de deux mois et demi de grossesse. Il devient pleinement effectif vers quatre mois. « C’est pour cela que l’on commence généralement l’haptonomie à partir de quatre mois de grossesse : afin que le futur papa puisse aussi ressentir les réactions du bébé. »

Par des pressions douces et répétées sur le ventre de la mère, les parents apprennent donc à solliciter leur enfant. Ce dernier répond alors par des mouvements. Ce contact crée une “présence psycho-tactile”. Il inscrit ainsi dès les premiers mois de la grossesse une sécurité affective essentielle pour le développement du futur nourrisson.

Si l’haptonomie est souvent présentée comme une façon d’impliquer le père dans la grossesse, elle va bien au-delà. “Le papa devient un acteur extrêmement important. Il apprend à transmettre son amour et sa présence au bébé“, souligne Cécile Albaladejo.

Cette approche favorise également une meilleure communication au sein du couple, permettant aux deux parents de vivre ensemble cette aventure. “Voir un papa ressentir son bébé, répondre à son toucher pour la première fois, c’est un instant magique”, témoigne Cécile Albaladejo.

Dans certains cas, les frères et sœurs peuvent aussi y participer. “Chez les enfants, le toucher affectif est instinctif. Lorsqu’ils posent la main sur le ventre de leur maman, ils ressentent immédiatement la présence de leur futur petit frère ou petite sœur”, explique l’haptonome.

Au-delà du simple lien affectif, l’haptonomie prépare également à l’accouchement. Elle enseigne en effet des gestes et des postures qui permettent d’accompagner la douleur et de faciliter le travail lors de l’accouchement. “C’est une méthode qui peut être utilisée pour un projet physiologique, sans péridurale, en travaillant sur la gestion du stress et de la douleur”, précise Cécile Albaladejo.

Les séances – cinq à six avant l’accouchement – se font en présence des deux parents et s’adaptent à chaque couple. “C’est un moment très intime, lors duquel on partage beaucoup d’émotions”, ajoute la spécialiste. Chaque rendez-vous est une étape supplémentaire vers la création d’un lien profond et sécurisant pour le futur bébé.

Après la naissance, les gestes appris en haptonomie peuvent être réutilisés pour rassurer le nourrisson, favoriser son endormissement ou apaiser ses pleurs. L’approche contribue ainsi à renforcer la confiance en soi des jeunes parents.

L’invitée.

Cécile Albaladejo est infirmière de profession. Elle a exercé pendant 10 ans en réanimation néonatale et pédiatrique. Elle a également formé pendant 10 ans à former les soignants de demain. Haptonome, elle accompagne les mères lors de leur grossesse ou leur désir de faire un enfant dans le cadre d’un parcours PMA. L’haptonomie permet au papa ou au coparent de se sentir impliqué dès le début, créant ainsi une relation précoce et forte avec le bébé.

Découvrir son ebook gratuit sur l’haptonomie, la suivre sur Instagram et Facebook

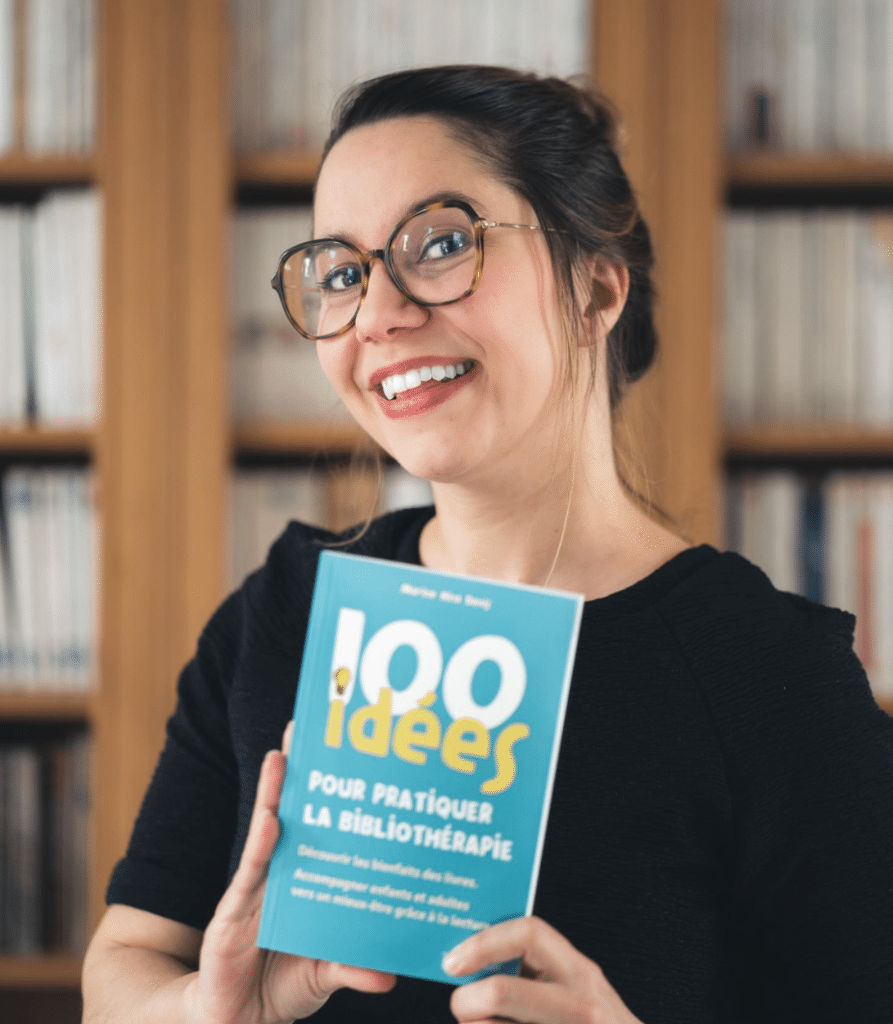

Adaptée aux enfants, la bibliothérapie offre un espace d’apaisement et d’exploration émotionnelle. Comment fonctionne-t-elle réellement et quels sont ses bienfaits ? Marine Nina Denis, bibliothérapeute et autrice de « 100 idées pour pratiquer la bibliothérapie », paru aux éditions Tom Pousse, partage avec nous ses connaissances.

Selon Marine Nina Denis, la bibliothérapie « c’est le fait d’apprendre à mieux se connaître grâce aux livres et, par extension, de mieux gérer nos émotions ». La bibliothérapie offre un « un espace sécurisant, où les enfants peuvent explorer leurs ressentis à travers des histoires adaptées, souvent lues à voix haute par un adulte ».

Beaucoup de parents pratiquent déjà la bibliothérapie sans le savoir. Lire une histoire avant le coucher en est un exemple classique. Ce rituel apaisant aide les enfants à s’endormir plus sereinement. « L’enfant vit dans sa journée beaucoup de nouveautés qu’il ne maîtrise pas. La lecture du soir, avec une histoire répétée et familière, agit comme un point d’ancrage rassurant », explique Marine Nina Denis.

Les enfants apprécient souvent de relire les mêmes livres, surnommés « livres-doudous ». « Ces récits connus par cœur permettent de retrouver une constance rassurante dans un monde en perpétuel mouvement », ajoute-t-elle.

La peur est une émotion commune chez les enfants et la bibliothérapie offre des outils pour l’apprivoiser. Par exemple, dans le cas des peurs nocturnes, face à un enfant effrayé par l’obscurité ou les monstres, un ouvrage comme « Le monstre du placard existe et je vais vous le prouver » d’Antoine Dole (Actes Sud Jeunesse) peut être un très bon support. « Ces histoires permettent à l’enfant de confronter ses peurs dans un cadre ludique et sécurisé », explique Marine Nina Denis.

En complément, des livres sur les rituels du coucher, comme « Au lit, petit lapin ! » (L’École des Loisirs), introduisent des routines apaisantes. L’enfant y est actif, reproduisant pour le personnage ce que l’adulte fait pour lui. Cela renforce ainsi son sentiment de contrôle sur la situation.

Les enfants présentant des troubles de l’apprentissage, tels que la dyslexie, peuvent également bénéficier de la bibliothérapie. « Ces enfants associent souvent la lecture à une expérience négative, liée à l’échec ou à la frustration. L’idée est de leur redonner le goût de lire en mettant l’accent sur le plaisir et non sur la performance », souligne Marine Nina Denis.

Pour cela, des textes adaptés, utilisant des typographies spécifiques et un interlignage large, sont recommandés. Les éditions Tom Pousse proposent par ailleurs une collection dédiée aux adolescents, Ado Dys, qui inclut des héros vivant eux-mêmes des expériences atypiques. « Cela aide l’enfant à se reconnaître dans les récits et à se sentir valorisé malgré ses différences. »

L’invitée.

Marine Nina Denis est bibliothérapeute, formatrice en bibliothérapie et doula de fin de vie.

En parallèle, elle travaille depuis plus de 10 ans dans l’édition de livres jeunesse et d’ouvrages spécialisés dans les troubles des apprentissages. Elle est notamment chargée de communication pour les éditions Tom Pousse et autrice de plusieurs ouvrages. La suivre sur Instagram.

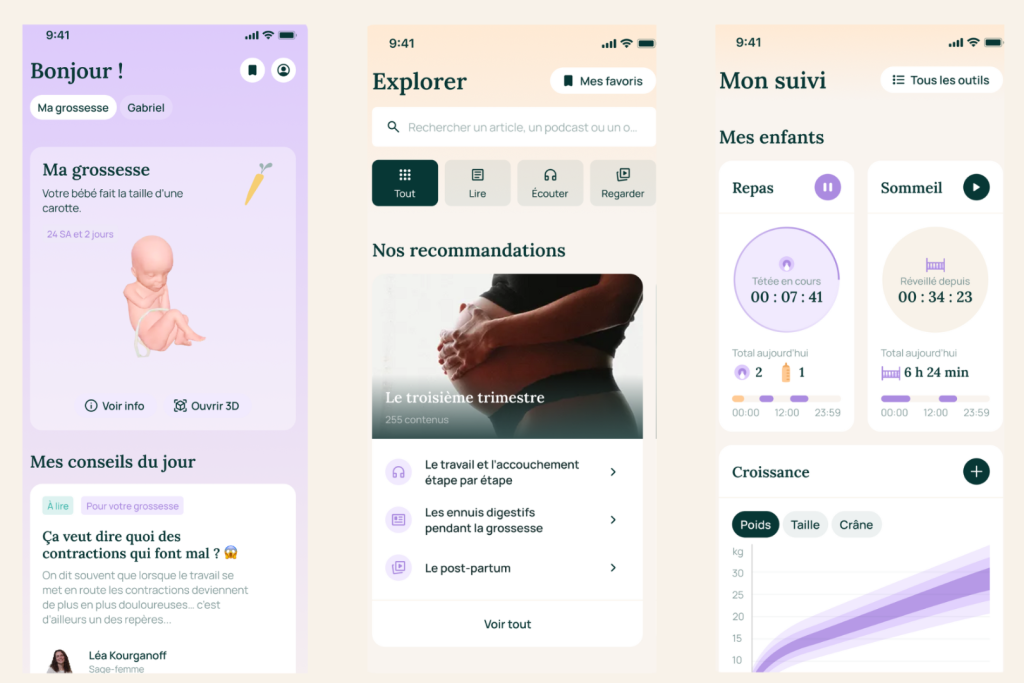

L’équipe médicale May est disponible 7j/7 de 8h à 22h. Même le soir et le weekend, aussi souvent que les parents en ont besoin. En se positionnant comme un relais entre les consultations médicales, l’application aide à alléger la charge mentale des parents tout en optimisant leur recours au système de santé.

Entretien avec Cécilia Creuzet, co-fondatrice de May.

Imaginez un enfant malade dans une région isolée, à deux heures du premier hôpital. Que faire quand un bébé tousse ou montre des signes inquiétants, comme une fièvre persistante ? Selon Cécilia Creuzet, “May a été créée pour répondre à ce type de situation.” Grâce à un chat accessible de 8h à 22h, des professionnels de santé recueillent les informations sur l’état de l’enfant et orientent les parents. “Nous transmettons les signes d’alerte, expliquons ce qui doit pousser à consulter en urgence et donnons des consignes de surveillance pour temporiser lorsque cela est possible,” détaille-t-elle. L’objectif : éviter des trajets inutiles vers les urgences tout en garantissant la sécurité de l’enfant. Toutefois, May ne remplace pas une consultation médicale et ne délivre pas d’ordonnances. “Notre rôle est d’accompagner et d’orienter. Dans le cas d’une bronchiolite suspectée, par exemple, il est essentiel que l’enfant soit vu physiquement,” insiste la co-fondatrice.

L’application ne se limite pas aux maladies infantiles. Elle s’étend à la santé mentale, au sommeil, à l’alimentation et même à des questions post-partum. “Les premières années de vie des enfants constituent une période structurante, mais aussi vulnérable pour les familles,” explique Cécilia Creuzet. Les parents trouvent dans May une oreille attentive et des réponses rapides. En moyenne, chaque question posée via le chat reçoit une réponse en moins de dix minutes. L’objectif est de réduire la charge mentale des parents en leur offrant des outils pratiques comme des fiches santé ou des podcasts adaptés. “Nous sommes un relais santé, un complément au système médical, notamment pour les parents qui n’osent pas poser toutes leurs questions en consultation ou qui n’ont pas accès rapidement à un professionnel,” explique la co-fondatrice.

May contribue également à désengorger le système de santé. Selon Cécilia Creuzet, en 2024, elle a permis d’éviter environ 3,5 millions d’euros de consultations inutiles. “Cela ne signifie pas que toutes les consultations sont évitées : certaines sont accélérées quand cela est nécessaire. Mais nous aidons les parents à solliciter le système de santé au bon moment.” De nombreux services de May sont accessibles gratuitement. L’accès illimité aux services de l’application, dont le chat médical, coûte moins de 10€ par mois.

La gestion des données médicales des utilisateurs reste un sujet sensible. Cécilia Creuzet se veut rassurante : “les données servent uniquement à accompagner les patients. Nous respectons toutes les obligations légales et allons au-delà en matière de sécurité.” Ainsi, l’équipe technique de May, composée d’anciens experts en sécurité nucléaire et informatique, effectue des audits réguliers pour garantir une protection optimale.

Cécilia Creuzet est la co-fondatrice et CEO chez May. “Nous avons construit May à partir de notre vécu de parent, avec des professionnels de santé, pour

révolutionner le « devenir parent ».

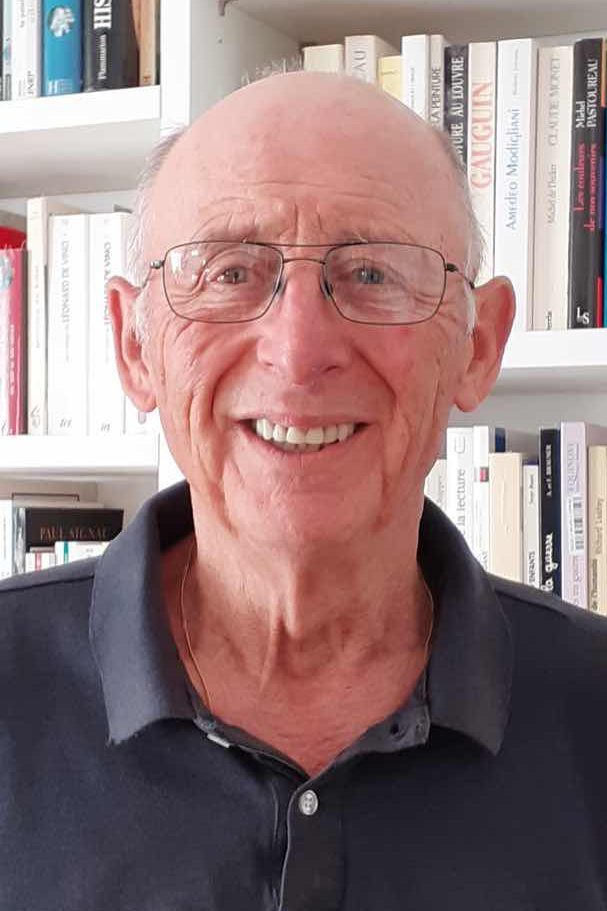

Selon René Baldy, les dessins des enfants ne sont pas de simples représentations graphiques. Ils traduisent une évolution progressive des capacités motrices, cognitives et sociales de l’enfant. Le jeune dessinateur débute avec le gribouillage, une étape essentielle, souvent amorcée vers l’âge d’un an et demi. « L’enfant qui gribouille n’a pas d’intention figurative », explique René Baldy. Ce stade marque cependant une double découverte : le plaisir moteur du geste et celui de constater que ce geste laisse une trace visible.

Avec le temps, les tracés deviennent plus réguliers et contrôlés. « En ralentissant son geste, l’enfant parvient à produire des formes plus précises, comme un cercle ou une ligne droite. À partir de là, il peut structurer ces éléments pour représenter le monde », précise l’expert. Vers 3 ou 4 ans, l’enfant commence à réaliser des dessins figuratifs, où le spectateur peut reconnaître des objets ou des personnages.

Malgré une éducation qui tend à gommer les stéréotypes, les filles dessinent souvent des femmes en robe, tandis que les garçons dessinent des hommes en pantalon.

Cette influence provient notamment des livres illustrés, où les personnages féminins portent fréquemment des robes. Mais ce choix est aussi pratique : « Dessiner une robe est un moyen efficace pour différencier un personnage féminin d’un personnage masculin, comme l’anse différencie une tasse d’un bol. » Ainsi, l’enfant simplifie le monde pour le rendre compréhensible et accessible à travers le dessin.

Souvent, l’enfant abandonne progressivement le dessin vers l’âge de 10 ou 11 ans. René Baldy identifie trois causes principales. D’une part, l’évolution cognitive joue un rôle clé : « La pensée de l’enfant devient plus abstraite et il s’intéresse davantage aux idées qu’aux formes visuelles. »

D’autre part, les pressions sociales et scolaires interviennent. Le dessin, valorisé dans la petite enfance, est perçu comme une activité futile à l’adolescence, au profit des devoirs et des performances académiques.

Enfin, il y a des raisons techniques : les enfants peinent à répondre à leurs propres exigences esthétiques. « La difficulté de maîtriser la perspective peut les décourager », souligne René Baldy.

« Les jeunes enfants utilisent rarement la couleur de manière réaliste », remarque René Baldy. Le tronc d’un arbre peut être rose, tandis qu’un soleil devient vert. Ce choix se fait souvent pour des raisons esthétiques, et non pour imiter la réalité.

Cependant, dès 7 ou 8 ans, l’usage des couleurs se conforme davantage aux conventions culturelles. « Les enfants apprennent que le feuillage est vert, le ciel est bleu et le soleil jaune, même si ces associations ne reflètent pas toujours la réalité », explique-t-il. Ces conventions sont transmises par les modèles visuels qui entourent l’enfant, qu’il s’agisse de livres, d’enseignants ou d’autres enfants.

L’invité.

René Baldy est professeur honoraire de psychologie du développement de l’enfant. Il a fait toute sa carrière à l’Université Paul Valéry de Montpellier. Il étudie le développement psychologique de l’enfant à partir de l’évolution de ses dessins. Il a écrit de nombreux articles ainsi que plusieurs ouvrages sur le sujet. Conseiller scientifique auprès de l’IMAJ (Institut Mondial de l’Art pour la Jeunesse), « graines d’artistes », équipe Aurélien Bénel, Université de Troyes. Parrain du MUZ, le musée des œuvres des enfants créé par Claude Ponti.

Comment profiter de moments festifs tout en veillant au bien-être de bébé ? Emmanuelle Rigeade, infirmière puéricultrice et spécialiste de la parentalité, donne des conseils pratiques et bienveillants pour traverser cette période en toute sérénité.

Les fêtes de fin d’année coïncident souvent avec une recrudescence des virus saisonniers, comme la grippe, la gastro-entérite ou encore la bronchiolite. Emmanuelle Rigeade recommande aux parents d’adopter des mesures simples pour limiter l’exposition de leur nourrisson.

« Gardez bébé en portage pendant les réunions familiales. C’est un excellent moyen d’éviter qu’il ne passe de bras en bras », conseille-t-elle. Elle insiste également sur l’importance de demander à son entourage de se laver les mains avant de manipuler le bébé. « Si quelqu’un est enrhumé, n’hésitez pas à exiger le port du masque. Ou, mieux encore, à ce qu’il garde ses distances. Ce n’est pas impoli, c’est adapté aux besoins du nourrisson, qui est bien plus vulnérable. »

Cette dernière rappelle par ailleurs que « les rassemblements dans des espaces clos favorisent la propagation des germes. Il est alors essentiel d’aérer la pièce plusieurs fois par jour pour renouveler l’air ».

Si les repas de fête regorgent de plats raffinés et parfois inédits pour les petits, certaines précautions s’imposent néanmoins. Emmanuelle Rigeade met ainsi en garde contre les aliments potentiellement dangereux pour les jeunes enfants : les poissons crus, les coquillages mal cuits, les fromages au lait cru et les préparations à base d’œufs crus comme la mousse au chocolat maison, le tiramisu ou la mayonnaise.

« Si un grand-parent insiste pour faire goûter une cuillère de foie gras, assurez-vous qu’il s’agisse d’une version cuite et industrielle », recommande-t-elle. En revanche, des saveurs simples et bien adaptées, comme les châtaignes ou une compote avec un peu de cannelle, peuvent enrichir les papilles des tout-petits. Enfin, prudence avec les apéritifs ! Les cacahuètes, olives, tomates cerises représentent un risque important d’étouffement.

Les journées festives chamboulent souvent les horaires de sieste et de coucher des tout-petits. Si ce bouleversement est inévitable, il est possible d’atténuer ses effets. « Emportez les repères de votre enfant : son lit parapluie habituel, sa gigoteuse, son doudou et même sa petite veilleuse », conseille Emmanuelle Rigeade.

Cette dernière invite également les parents à observer les signes de fatigue de leur enfant. Il ne faut pas hésiter à l’isoler pour une sieste ou lui permettre de s’endormir en poussette ou en portage. « Certes, le rythme sera perturbé, mais il est rassurant de savoir qu’une fois les fêtes passées, bébé retrouvera rapidement ses habitudes si le cadre est repris avec patience et constance. »

Au-delà des besoins de l’enfant, il est nécessaire de prendre en compte ceux des parents. « Les parents heureux font des bébés heureux. Si retrouver leur famille leur fait du bien, ils doivent s’autoriser à le faire, même si cela perturbe un peu le rythme de leur enfant. En revanche, s’ils ressentent que ces moments deviennent source de stress ou de tensions familiales, il est tout à fait acceptable de réduire ces rencontres ou d’y renoncer », explique Emmanuelle Rigeade.

Elle appelle également l’entourage à se montrer solidaire et bienveillant. « Les jeunes parents ont encore besoin de se remettre des nuits courtes et de leur nouvelle vie. Ils ont le droit de s’asseoir sur le canapé et de profiter de leur bébé pendant que d’autres prennent en charge le repas ou le rangement. Le bien-être des parents passe par la reconnaissance de leur fatigue et de leurs besoins. »

L’invitée.

Emmanuelle Rigeade est infirmière puéricultrice, diplômée en psychologie de l’enfant et en psychologie de la parentalité. Ella cumule plus de vingt ans d’expérience de soins à l’enfant (et d’accompagnement de leurs parents) en pédiatrie, néonatalogie, urgences pédiatriques, psychiatrie de l’enfant, et en libéral. Elle est par ailleurs actuellement coordinatrice d’une équipe de soins pour May. Cette plateforme digitale vise à soutenir la parentalité. Elle exerce également une activité d’accompagnement à l’accueil du nouveau-né et à la parentalité en libéral.

Elle est l’autrice de « Les Vrais besoins des jeunes enfants (et de leurs parents) », paru aux éditions Dunod. La suivre sur Facebook et Instagram

Les jeux de société créés par Célina Buttin visent à renforcer les liens entre les parents, à alléger les moments de tension et à célébrer la beauté d’une aventure, souvent épuisante, avec humour et bienveillance.

“Quand on devient parent, c’est une nouvelle identité qu’on adopte. Mais on reste aussi nous-mêmes, avec nos besoins de rire, d’échanger et de prendre du temps pour soi”, explique la fondatrice de Kafékouche.

Le jeu Koléséré est l’un des jeux phares de La Tribu Kafékouche. Conçu pour les couples ayant récemment accueilli un enfant, il combine moments de discussion tendre et défis sexys pour raviver la complicité.

Parmi les questions “Quel est ton meilleur souvenir avec moi ?” ou encore “Rappelle-toi la première fois que tu m’as vu”. Les actions, quant à elles, montent d’un cran avec des défis coquins et drôles, comme “Caresse-moi tendrement la main” ou “Laisse-moi un message avec ta plus belle voix de téléphone rose”.

Pour les repas de famille où les “belles-mères expertes” et les “tontons lourdingues” s’en donnent à cœur joie, Yakafokon s’impose comme un antidote ludique. Ce jeu rassemble 380 cartes listant des commentaires souvent entendus par les jeunes parents.

“Je dis souvent que sur les 380 remarques du jeu, j’en ai probablement entendu 360 à titre personnel”, raconte Célina Buttin. De “Tu es sûre que ton lait est assez nourrissant ?” à “Tu crois qu’il n’a pas froid dans cette tenue ?” Le jeu invite les participants à répondre avec répartie dans un concours de punchlines libératrices. La fatigue, le stress et le manque de sommeil rendent souvent les jeunes parents vulnérables face à ces remarques. “La répartie est un muscle. Yakafokon permet de le travailler et de reprendre confiance”, insiste-t-elle.

Célina Buttin n’oublie pas les futurs papas, souvent exclus des préparatifs liés à l’arrivée de l’enfant. La Tribu Kafékouche a créé pour eux Kouvade, un jeu humoristique et éducatif pour apprivoiser le vocabulaire et les gestes nécessaires pour prendre soin d’un bébé.

“Avec Kouvade, ils (les futurs papas) peuvent apprendre à leur rythme, dans un contexte ludique”, explique-t-elle. Mimer un accouchement, deviner des termes comme gigoteuse ou fontanelle, ou répondre à des quiz sur la température idéale du bain, tout est pensé pour impliquer les pères avec humour.

L’invitée.

Célina Buttin est la fondatrice de La Tribu KaféKouche. C’est elle qui a imaginé cet univers. Elle conçoit les jeux, pense la stratégie, gère l’opérationnel de l’entreprise et s’occupe de préparer le goûter.

Selon Barbara Ann Hubert, psychanalyste, le père Noël incarne “l’idée que la vie peut offrir des cadeaux, des récompenses, simplement parce qu’on existe”. Il symbolise, dans son essence positive, l’amour inconditionnel, un pilier essentiel dans le développement émotionnel de l’enfant.

Cependant, cette figure culturelle ne doit pas être détournée à des fins manipulatoires. “Lorsqu’on dit à un enfant que s’il n’est pas sage, le père Noël ne viendra pas, on sort du merveilleux pour entrer dans une logique de chantage. Cela peut avoir des conséquences négatives sur le psychisme de l’enfant”, alerte-t-elle.

La croyance au père Noël peut nourrir l’imaginaire des jeunes enfants. Mais elle soulève inévitablement la question du moment où ils commencent à douter. Selon Barbara Ann Hubert, cette transition naturelle de la croyance au doute est un processus de maturation. “En grandissant, les enfants développent des zones de logique qui court-circuitent la vision du merveilleux. Ils se demandent comment un homme pourrait, en une nuit, livrer des cadeaux dans le monde entier.”

Face à un enfant qui commence à poser des questions, la psychanalyste conseille de répondre : “Qu’en penses-tu ?” et de valoriser son raisonnement et son intelligence. Cette approche permet à l’enfant de construire sa propre compréhension, sans sentiment de trahison.

Certains enfants apprennent brutalement, souvent à l’école, la vérité. “Il est important, dans ces moments-là, d’expliquer à l’enfant que le père Noël est une belle tradition, une légende qui incarne la générosité et le partage.” Barbara Ann Hubert souligne également qu’il faut rassurer l’enfant : “L’idée n’était pas de te tromper, mais de t’offrir de la joie.”

Si la croyance au père Noël est maintenue trop longtemps, elle peut devenir problématique. Un enfant qui découvre la vérité tardivement, après avoir été fortement encouragé à croire, peut en effet ressentir une trahison. “Cette défiance vis-à-vis de l’adulte peut affecter durablement la confiance qu’il accorde aux autres”, prévient la psychanalyste.

Certaines familles choisissent de ne pas introduire la légende du père Noël. Dans ce cas, comment préserver l’esprit de Noël ? Barbara Ann Hubert propose d’expliquer que le père Noël est une belle histoire, mais non une réalité. “On peut alors insister sur la magie des moments partagés et sur la joie d’offrir des cadeaux.”

Cependant, elle alerte : “À vouloir aller à contre-courant, on risque de créer un décalage social pour l’enfant, qui peut souffrir lorsqu’il retourne à l’école et entend ses camarades parler de cette magie.”

L’invitée.

Psychanalyste depuis plus de 20 ans, Barbara Ann Hubert est également hypno-analyste, formatrice et autrice d’ouvrages. En tant que psychanalyste, elle accompagne, lors de séances individuelles à son cabinet, ses patients en fonction de leurs besoins spécifiques, en utilisant les états modifiés de conscience par le souffle, l’hypnose, la peinture et l’écriture. Elle a par ailleurs co-écrit « De l’enfant à l’adulte, reconnaître l’enfant dans sa singularité pour accueillir l’adulte en devenir », publié aux éditions Dangles.

À travers son livre « Mon cahier d’autohypnose – Petit manuel créatif à l’intention des enfants et adolescents devant se rendre chez le docteur ou le dentiste », paru aux éditions Planète Santé, Sybille Gateau, pédiatre et hypnothérapeute suisse, propose aux jeunes une méthode douce et ludique pour réduire leur anxiété. Passionnée par les contes et l’art-thérapie, elle nous éclaire sur les bienfaits de l’autohypnose pour les jeunes patients.

« Cela permet de se préparer à l’avance pour arriver vraiment plus détendu et diminuer son anxiété à la base », affirme Sybille Gateau. Cette pratique s’avère particulièrement utile pour les jeunes qui ont déjà vécu des expériences médicales désagréables, ont des souvenirs douloureux. Elle leur permet de transformer la perception de la douleur en une sensation plus acceptable. La pédiatre précise que l’autohypnose offre aux enfants une forme de contrôle sur leur situation. Elle leur permet de ne pas simplement subir les soins, mais de devenir acteurs de leur guérison.

Selon Sybille Gateau, il n’y a pas vraiment d’âge minimum pour s’essayer à l’autohypnose. Il est ainsi possible de la pratiquer « dès qu’un enfant aime les histoires, dès qu’il arrive à se plonger dans une petite histoire, il peut vraiment entrer dans un autre univers ». Cette technique repose sur une imagination fertile. Les jeunes enfants, adeptes du jeu et de la rêverie, y sont naturellement réceptifs.

Pour initier un enfant à l’autohypnose, Sybille Gateau recommande une approche progressive, à réaliser à la maison dans un cadre sécurisant. La première étape consiste à se détendre en passant en revue toutes les parties de son corps, puis à calmer la respiration. Elle suggère aussi d’encourager l’enfant à visualiser une « bulle » dans laquelle il peut placer toutes ses peurs et soucis, pour ensuite « souffler » cette bulle loin de lui.

Une fois apaisé, l’enfant peut imaginer un univers rassurant : « Imaginez une porte, un chemin qui entre dans son monde, un ami qui sera là, peut-être des bruits, des odeurs, des couleurs. » Ce processus peut être accompagné par le dessin, qui renforce l’ancrage de cet univers sécurisant. « Le jour J, il peut même prendre son dessin pour se replonger plus facilement dans cet univers », souligne la psychologue.

Contrairement aux images véhiculées par les films, l’autohypnose n’exige pas que l’enfant soit allongé les yeux fermés. En effet, dessiner, jouer ou même garder les yeux ouverts tout en se concentrant suffisent pour entrer en état d’autohypnose. La pédiatre illustre cet état par un exemple du quotidien : « Par exemple, quand on conduit une voiture, on est assis, on a les yeux ouverts, mais, parfois, on ne se rend pas compte de la distance parcourue. C’est aussi de l’hypnose. »

L’autohypnose peut également être pratiquée pendant le soin lui-même. Sybille Gateau affirme que l’enfant peut se plonger dans son univers dès la salle d’attente ou même depuis la voiture. Elle encourage les parents à accompagner leur enfant dans cette démarche. Pour cela, ils peuvent « l’aider à rester dans son univers » en lui rappelant, par exemple, un lieu ou un personnage réconfortants pendant le soin.

L’invitée.

Sibylle Gateau est pédiatre hypnothérapeute, en Suisse. Elle est également passionnée de contes et d’art-thérapie. Elle accompagne chaque jour des enfants et adolescents à cheminer dans les moments difficiles de leur vie. Elle est l’autrice de « Mon cahier d’autohypnose – Petit manuel créatif à l’intention des enfants et adolescents devant se rendre chez le docteur ou le dentiste », paru aux éditions Planète Santé.

La suivre sur Instagram

Faut-il compter le nombre de frites dans chaque assiette ? Jouer au juge et au gendarme en permanence ? Ou au contraire rester en retrait face aux disputes de jalousie dans la fratrie ? Mélody Lopez partage avec nous ses connaissances et son expérience.

Maman de cinq enfants, elle a créé Happee Kids, une association de soutien à la parentalité et éveil des sens des enfants. Elle a également écrit « 50 clés pour aider un enfant jaloux de ses frères et soeurs », publié chez Eyrolles.

Selon Mélody Lopez, l’intervention des parents dépend de leur état émotionnel et de la situation en cours. Si un enfant est en danger, ou si l’un d’eux manque de compétences sociales pour gérer un conflit, l’intervention parentale est nécessaire. « En revanche, je n’interviens pas si je suis vraiment stressée », précise-t-elle, soulignant l’importance pour les parents de réguler leur propre stress avant d’intervenir dans les disputes entre enfants.

« Si mes enfants sont juste en train de jouer à la bagarre, je n’interviens pas. Ça fait partie des interactions dans la fratrie », explique-t-elle. Cette approche permet aux enfants d’apprendre à résoudre leurs différends de manière autonome. Cela renforce ainsi leurs compétences sociales.

Le rang dans la fratrie aurait un impact sur la personnalité. Mélody Lopez cite une étude de 2015 qui a établi que « le rang de naissance n’a pas un impact déterminant sur la créativité, l’empathie ou l’intelligence émotionnelle, mais il l’est sur l’intelligence cognitive ». Les aînés, souvent plus stimulés par les parents, ont tendance à avoir un QI plus élevé. Mais cela ne se traduit pas nécessairement par une meilleure gestion des émotions ou des conflits.

De nombreux facteurs peuvent justifier la jalousie. Les aînés peuvent ressentir de la jalousie envers le cadet lorsque ce dernier attire l’attention des parents. Ainsi, l’arrivée d’un nouveau-né peut susciter un sentiment de déception chez l’aîné, qui perd son statut privilégié.

Pour atténuer la jalousie, Mélody Lopez propose plusieurs stratégies. Elle conseille aux parents d’expliquer la réalité de l’arrivée d’un nouvel enfant. « Au lieu de vendre du rêve, il est crucial d’informer l’aîné qu’il devra partager l’attention de ses parents ». Impliquer l’aîné dans des activités adaptées pendant que les parents s’occupent du bébé peut également réduire le sentiment d’exclusion.

Mélody Lopez note qu’il n’existe pas d’écart d’âge idéal entre les enfants. Chaque configuration a ses avantages et ses inconvénients. « Les parents doivent réfléchir à leurs propres besoins et à ce qui est le plus important pour eux ». Un écart d’âge réduit peut favoriser des jeux communs, mais aussi intensifier la compétition. À l’inverse, un écart plus important peut offrir une plus grande autonomie à l’aîné, mais engendrer des divergences d’intérêts.

Maman de cinq enfants, Mélody Lopez a créé Happee Kids, une association au sein de laquelle elle anime des ateliers de soutien à la parentalité ainsi que de portage bébé, de massage bébé, de communication gestuelle associée à la parole, de yoga enfant et en famille, de brain ball, de brain gym et de réflexes archaïques. Elle est l’autrice de plusieurs ouvrages dont « « 50 clés pour aider un enfant jaloux de ses frères et sœurs » publié chez Eyrolles.

La suivre sur Instagram

Il est possible d’être des parents séparés, mais heureux, avec des enfants joyeux. C’est ce qu’affirme Marie Costa, coach parentale certifiée, dans son livre « Parents séparés et épanouis pour une famille heureuse, cheminer vers une coparentalité sereine », paru aux éditions Mardaga. « Être séparé ne signifie pas forcément être malheureux », affirme Marie Costa. Elle rappelle que le terme « épanouissement » provient de la botanique. Il signifie littéralement « déploiement », une ouverture vers de nouvelles possibilités, même après une rupture.

Elle raconte d’ailleurs un commentaire d’un parent sur les réseaux sociaux qui disait : « Nous avons échoué dans le mariage. Mais notre coparentalité est incroyable et c’est réussi. »

Marie Costa insiste sur l’importance de traverser toutes les étapes émotionnelles liées à la séparation, avant de véritablement pouvoir s’épanouir. « Avancer vers son bonheur, c’est, peu à peu, mettre des mots, accepter le choc de cette séparation. » Elle explique que le chemin des parents séparés vers la reconstruction passe par des phases successives. Il y a ainsi le choc, la colère, le marchandage, la tristesse, et, enfin, l’acceptation.

Il est donc important de prendre le temps de pleurer, de se mettre en colère et de s’accepter dans ces moments de vulnérabilité. Un psychiatre a confié à Marie Costa qu’il fallait en moyenne un mois et demi pour sortir « la tête de l’eau » et encore plus de temps pour retrouver une pleine sérénité. L’acceptation permet ensuite de se concentrer sur l’essentiel : les enfants. Même si la relation de couple prend fin, « la vie continue, et elle continue surtout pour les enfants ».

L’une des clés pour réussir cette transition est de mettre en place des outils concrets pour favoriser une communication apaisée entre les parents. Marie Costa recommande ainsi le « mémo des deux maisons ». Il s’agit d’un cahier de liaison dans lequel sont notées toutes les informations essentielles concernant les enfants. Par exemple, les routines, la santé, les devoirs et les activités. « Ne pas aussi hésiter à rajouter les bonnes nouvelles, tous les progrès de l’enfant », insiste-t-elle. Cela permet de garder un lien positif malgré la séparation.

En plus de ce mémo, Marie Costa propose d’inventer des moments privilégiés avec ses enfants pour recréer une forme de normalité. Elle se souvient l’avoir fait avec ses propres enfants avec le rituel du « bisou câlinou », avant le coucher.

La gestion des plannings et la communication entre les parents séparés sont très souvent des sources de tension. Marie Costa met donc en avant l’importance de réfléchir à une communication claire et efficace, qu’elle soit par mail, texto ou à travers le mémo des deux maisons.

« Un compromis, c’est un pas chacun de son côté et c’est indispensable, explique-t-elle. Ce partage des tâches, couplé à des outils de gestion concrets, comme un tableau des jours de garde, est important pour éviter les conflits. »

« Les premiers dimanches, les premières vacances sans les enfants, on a l’impression que la maison est vide. C’est difficile », reconnaît Marie Costa. Cependant, elle encourage les parents séparés à rester positifs devant leurs enfants, même si cela est éprouvant. « Pas question de montrer sa mine triste, il faut qu’il s’amuse chez l’autre parent. »

Elle conseille également de ne pas se focaliser sur la date et de recréer l’ambiance de Noël plus tard, si nécessaire. Enfin, elle encourage à éviter à tout prix la surenchère de cadeaux entre les parents séparés. Rien ne remplacera l’amour et les moments d’échange avec son enfant.

L’invitée.

Marie Costa a enseigné pendant 27 ans de la maternelle à la classe prépa et est aujourd’hui coach parentale certifiée auprès des familles. Elle a accompagné plus de mille familles à retrouver leurs forces et ressources internes pour œuvrer vers une éducation plus respectueuse et heureuse.

Elle a publié plusieurs ouvrages, dont « Parents séparés et épanouis pour une famille heureuse, Cheminer vers une coparentalité sereine », paru aux éditions Mardaga.

Pour Stéphanie Couturier, sophrologue et psychopraticienne, « un peu d’anxiété peut être moteur dans la vie. Elle nous pousse à agir, à nous préparer. » Toutefois, « quand elle prend trop de place, elle devient un frein, voire un trouble. » Elle est l’autrice de « Mon enfant inquiet : apaiser l’anxiété de votre enfant et le guider vers l’autonomie émotionnelle », paru aux éditions Marabout.

L’anxiété se définit comme « une sensation de malaise ou de nervosité face à une situation perçue comme angoissante ». Cette émotion est souvent orientée vers l’avenir. Elle est liée à l’anticipation de ce qui pourrait mal se passer. Elle devient néanmoins problématique lorsqu’elle s’installe durablement et affecte l’équilibre émotionnel de l’enfant.

L’anxiété peut se manifester très tôt, dès la petite enfance. « Certains bébés expriment leur anxiété par des pleurs fréquents et intenses », note Stéphanie Couturier. D’autres peuvent, au contraire, se montrer particulièrement calmes. Cette tranquillité peut néanmoins cacher une anxiété latente. Ces bébés observent beaucoup, restent dans la retenue. Les parents peuvent déceler ces signaux en observant les comportements inhabituels de leur enfant et en dialoguant avec un pédiatre.

Stéphanie Couturier met également en lumière les manifestations physiques de l’anxiété chez les enfants plus âgés : maux de tête, maux de ventre récurrents ou encore troubles du sommeil. Ces symptômes, non expliqués par des causes médicales, peuvent être des indices d’une anxiété sous-jacente. « C’est souvent le corps qui exprime ce que l’enfant n’arrive pas à formuler verbalement. »

Face à l’anxiété, Stéphanie Couturier propose plusieurs techniques pour aider les enfants à retrouver un sentiment de sécurité. Elle évoque « l’exercice du pire du pire », qui consiste à laisser l’enfant imaginer les scénarios les plus catastrophiques. « Cet exercice permet à l’enfant de déployer ses ressources intérieures et de comprendre qu’il existe toujours des solutions, même dans les situations les plus effrayantes », explique-t-elle.

Une autre technique clé est celle de la respiration. « La respiration est souvent sous-estimée, mais elle peut avoir un effet apaisant très puissant », souligne la sophrologue. Elle conseille ainsi d’apprendre à l’enfant à pratiquer des respirations profondes et prolongées, pour réguler son rythme cardiaque et calmer ses émotions. Ce geste, simple mais efficace, peut être utilisé discrètement, notamment à l’école.

Les exercices de visualisation sont également au centre de la méthode de Stéphanie Couturier. Elle invite les enfants à imaginer des scènes apaisantes. Ils peuvent visualiser, par exemple, des racines qui poussent sous leurs pieds et les ancrent dans le sol. « Cela aide à redescendre la tension interne et à se reconnecter à son corps », précise-t-elle.

Enfin, pour instaurer une dynamique positive dans la vie de l’enfant, la psychopraticienne recommande la technique des « pépites d’or ». Chaque soir, l’enfant et ses parents échangent autour des moments positifs de la journée. Il peut s’agir, par exemple, de réussites à l’école ou simplement d’un repas apprécié. « Cela permet à l’enfant de se concentrer sur les aspects positifs de sa journée, renforçant ainsi son bien-être émotionnel. »

L’invitée.

Psychomotricienne et sophrologue de formation, Stéphanie Couturier est spécialisée dans les troubles des apprentissages et l’accompagnement de la sphère émotionnelle de ses patients.

Elle nous raconte comment elle aide les enfants à exploiter leur potentiel, à apaiser leurs peurs, leurs colères et à faire grandir leur confiance en soi. Elle est autrice de nombreux ouvrages dont « Mon enfant inquiet : apaiser l’anxiété de votre enfant et le guider vers l’autonomie émotionnelle », paru aux éditions Marabout.

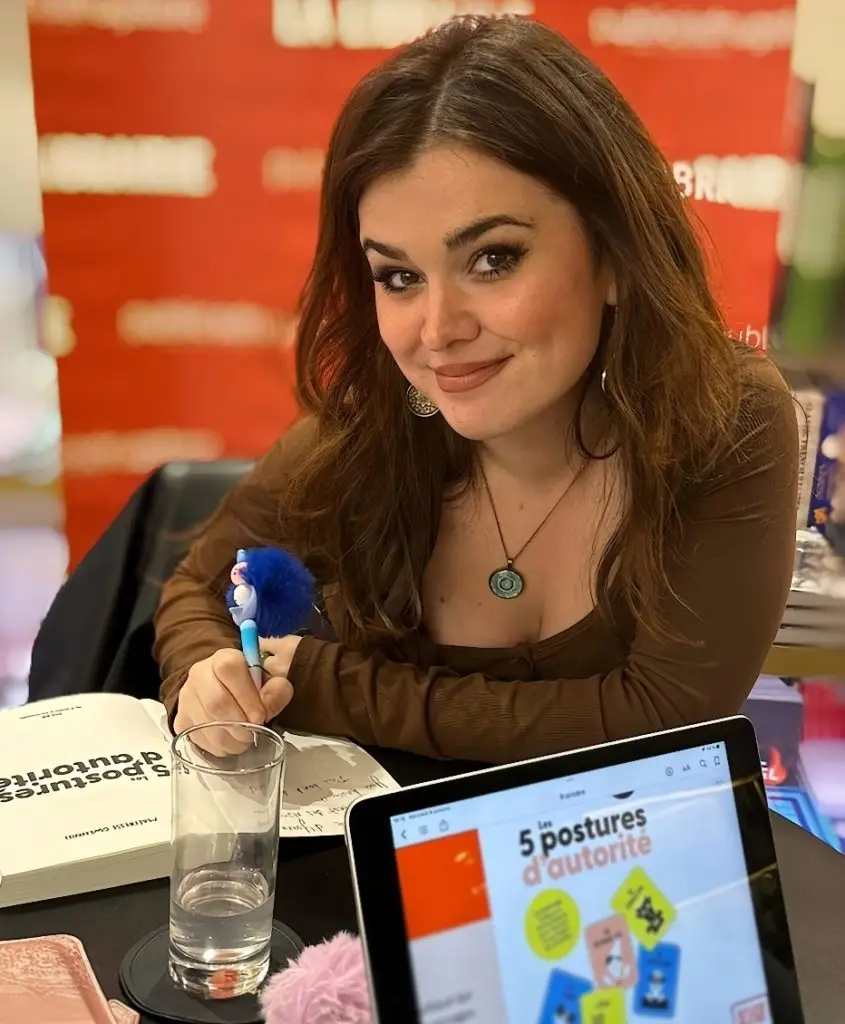

Maîtresse Gwennili est l’une des professeures des écoles les plus suivies des réseaux sociaux. Elle a également écrit « Les 5 postures d’autorité », paru aux éditions Solar. Elle nous explique, à travers des anecdotes et des conseils pratiques, comment adopter les 5 postures d’autorité pour encadrer les enfants avec bienveillance.

Il impose des limites. Quand on parle d’autorité, l’image du “dragon” surgit souvent dans l’esprit. Elle évoque une figure sévère et parfois même effrayante. « La posture du dragon est beaucoup utilisée beaucoup pour montrer des limites. Mais c’est une posture qui est très saine », explique Maîtresse Gwennili. « Le cadre est très bienveillant » et exclut la violence.

Il protège (et vérifie le nombre exact de frites dans les assiettes de chaque enfant pour s’assurer qu’aucun n’est lésé). Le parent est un superhéros éducatif qui veille sur son enfant, surveille les devoirs, fait respecter les règles et intervient si nécessaire.

Il insuffle joie et optimisme. Il incarne la capacité à capter l’attention des enfants en les faisant rire. « Il faut vraiment l’utiliser dans la voix, dans les mises en situation un peu pittoresques », conseille Maîtresse Gwennili. Cette posture permet de transformer des moments souvent perçus comme contraignants en instants de complicité. « Parfois, j’utilise la posture de l’âne sur moi-même », raconte-t-elle avec humour. Elle explique comment, pour apprendre une leçon de géographie, elle a adapté les paroles sur une chanson de Mika.

Parmi les 5 postures d’autorité, elle est celle qui récompense les comportements positifs. Elle est la figure de la générosité. « Elle transforme les moments d’effort et de persévérance de l’enfant en merveilles d’accomplissement. » Les récompenses sont justes, méritées et non matérielles.

Il apporte la tendresse et le réconfort. Symbole de douceur et de calme, la posture du chat favorise un rapport plus tendre et rassurant entre l’adulte et l’enfant, idéal pour instaurer une atmosphère de confiance. Elle explique aussi comment cette posture peut être utilisée pour aider les enfants à s’éveiller en douceur, que ce soit le matin ou lors de la transition vers des activités scolaires. Cette posture permet d’instaurer une relation de complicité et de coopération, avant de devoir éventuellement passer à d’autres postures plus affirmées si nécessaire.

Adopter et théâtraliser les 5 postures d’autorité peut enrichir la relation parent-enfant. Pour cela, « il faut trouver un équilibre entre toutes les postures », insiste Maîtresse Gwennili.

L’invitée.

Professeure des écoles, Maîtresse Gwennili s’est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à des vidéos pédagogiques et drôles. Elle est également chanteuse. Son approche ludique de l’autorité croise son expérience à l’école avec ses talents de scène. Elle a écrit « Les 5 postures d’autorité » paru aux éditions Solar.

Nadège Pétrel, infirmière puéricultrice, conférencière et intervenante en structure petite enfance, partage avec nous ses connaissances et son expérience. Elle est co-autrice, avec la professeure des écoles Mélody Lopez, de « Tempêtes émotionnelles », paru aux éditions Eyrolles.

La première étape pour les parents est d’observer attentivement la situation pour tenter de déceler le déclencheur. « Est-ce que c’est parce que le petit frère lui a arraché un jouet des mains ? Est-ce qu’on a refusé de lui donner du chocolat ? » se demande Nadège Pétrel. L’identification d’un déclencheur permet de mieux cerner si la réaction de l’enfant est le résultat d’une émotion ou d’un stress accumulé.

Les tempêtes émotionnelles ne surgissent pas toujours à cause de faits directement observables. « Parfois, on ne sait pas, on ne comprend pas. Il se passe quelque chose et on n’a pas vu venir la crise », explique-t-elle. Il est alors essentiel de distinguer s’il s’agit réellement d’une émotion qui déborde ou d’un stress latent.

L’idée que de jeunes enfants puissent être sujets au stress peut surprendre de nombreux parents. Mais ce phénomène est bien réel. Les enfants ressentent souvent de la fatigue et de la tension. Les journées à l’école maternelle sont remplies de nouvelles expériences, de bruits et d’interactions sociales intenses.

« Tout cela amène du stress sans forcément qu’on s’en rende compte, car on ne passe pas nos journées avec eux », souligne Nadège Pétrel. La décharge émotionnelle survient alors lorsque l’enfant retrouve un cadre familier, comme la maison. « Quand il passe le seuil de la porte, il y a une décharge, un trop-plein qui peut prendre des proportions énormes. »

Les crises récurrentes, notamment en fin de journée, peuvent être particulièrement éprouvantes pour les parents. Nadège Pétrel recommande de prendre du recul pour « essayer de faire un check-up : quels sont les besoins de mon enfant ? Pourquoi est-ce que ça finit en crise ? […] Ce qui peut être intéressant, c’est de mettre en place des routines du soir, toujours dans le même ordre, à la même heure », explique-t-elle. Ces rituels aident l’enfant à anticiper et à se préparer psychologiquement à la fin de la journée.

L’invitée.

Infirmière puéricultrice, maman de deux enfants, Nadège Pétrel est désireuse de révolutionner l’image de la parentalité afin qu’elle soit davantage inclusive et sans tabou. Engagée et militante pour les droits de l’enfant, elle souhaite permettre aux parents d’accéder à des informations fiables facilement afin qu’ils puissent faire leurs propres choix.

Sur les réseaux sociaux, elle aborde de nombreuses questions qui concernent le lien parent-enfant et la gestion des émotions des petits. Elle est l’autrice, avec Mélody Lopez, de nombreux ouvrages dont “Tempêtes émotionnelles” paru aux éditions Eyrolles.

Nourimane Jouak, dit Maîtresse Nouri, du compte Instagram @les_maternelles, a écrit « 52 ateliers pour éveiller ses enfants (et les occuper toute l’année) », paru aux éditions Solar. À travers ce livre, elle propose des activités accessibles à réaliser en famille, pour accompagner les plus jeunes dans leur apprentissage tout en cultivant leur imagination. « Ce sont ces petits moments d’éveil, de joie et de partage qui façonnent la confiance de l’enfant en ses capacités. »

Pour Nourimane Jouak, les ateliers manuels sont une formidable opportunité pour l’enfant de développer des compétences variées tout en s’amusant. « Il est essentiel que les enfants puissent manipuler, créer et découvrir à leur rythme. » Elle précise que les ateliers manuels permettent de nourrir leur curiosité naturelle.

Qu’il s’agisse de découper, de coller, de peindre ou de modeler, chaque atelier a pour objectif de solliciter la créativité de l’enfant. « C’est en fabriquant de ses mains que l’enfant se rend compte qu’il est capable de créer et d’innover. » L’enfant doit en effet se sentir libre d’expérimenter sans la pression de réussir parfaitement. L’objectif est ainsi d’encourager l’autonomie et la confiance en soi. « Il n’est pas nécessaire de tout réussir du premier coup, l’important est d’essayer et de prendre du plaisir à créer », insiste Maîtresse Nouri.

Ces moments partagés en famille permettent aux parents d’accompagner leur enfant dans sa découverte du monde tout en renforçant leur relation. Dans ces moments, l’enfant se sent valorisé et soutenu par ses parents. « Voir son enfant s’épanouir et réussir quelque chose de ses propres mains est une véritable récompense pour les parents », ajoute Nourimane Jouak.

Cette dernière suggère également d’intégrer des éléments naturels dans les ateliers manuels pour éveiller l’enfant à la nature qui l’entoure. Elle propose ainsi de créer des œuvres à partir de feuilles mortes ou de galets trouvés lors de promenades. Cela permet en effet aux enfants de développer un lien avec leur environnement tout en stimulant leur imagination. « Nous vivons dans une époque où il est essentiel de reconnecter les enfants à la nature », explique-t-elle. À travers ces activités, l’enfant apprend à observer, à comprendre les saisons et à respecter l’environnement tout en s’amusant.

L’invitée.

Nourimane Jouak est enseignante depuis six ans en école maternelle publique à Montpellier, métier qu’elle rêvait d’exercer depuis son enfance. Elle partage sa passion pour l’apprentissage avec les petits sur ses comptes Instagram, TikTok et son site Internet.

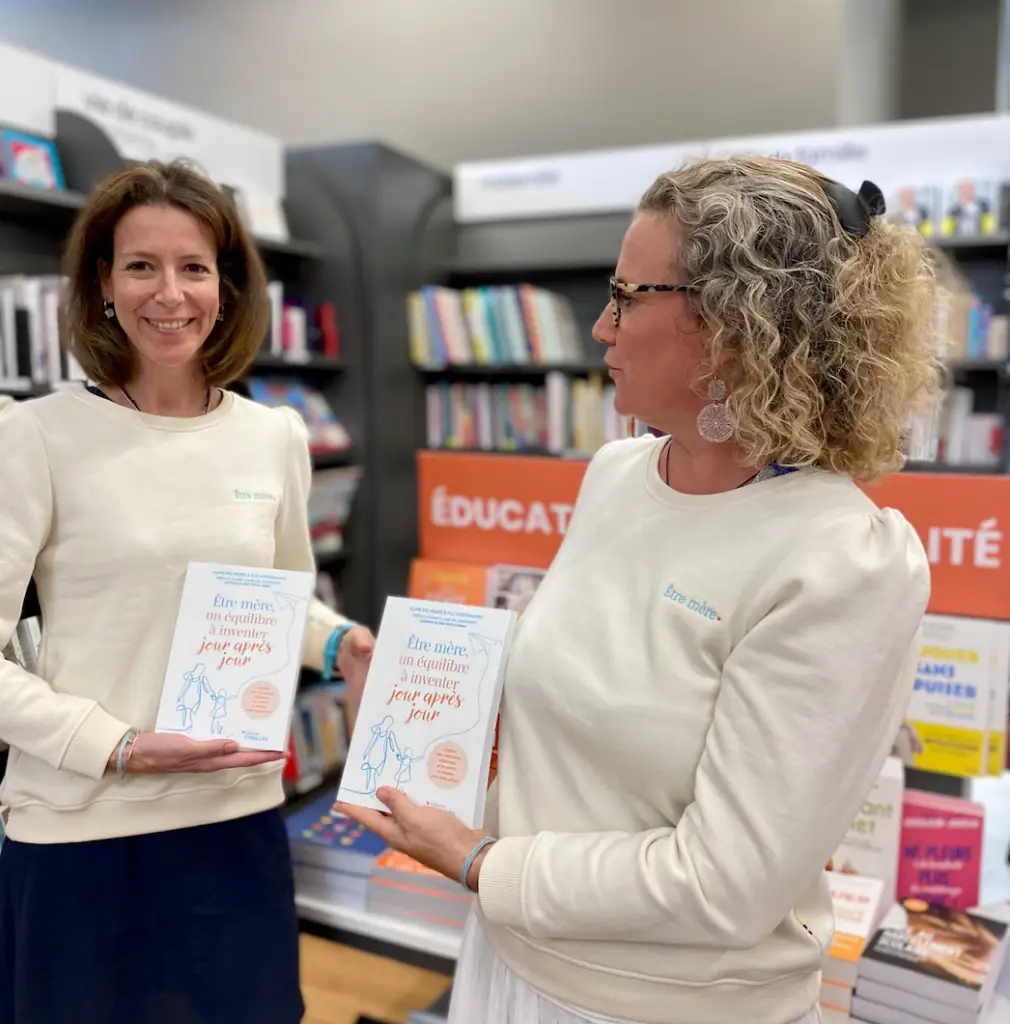

Aline Pic-Paris est co-autrice, avec Flo Kressmann, du livre « Être mère, un équilibre à inventer jour après jour », paru aux Éditions Eyrolles. Elle partage avec nous son expérience, son expertise et ses conseils.

« Être mère, c’est un sacré métier. C’est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et sans congés payés », rappelle Aline Pic-Paris. Pourtant, les mères doivent faire face à des pressions sociétales énormes, alimentées notamment par les réseaux sociaux, qui véhiculent l’image de la “mère parfaite”. Une figure idéalisée et souvent irréaliste. « Les mères croulent sous de nombreuses injonctions sociétales, qui sont vraiment le lit de la culpabilité », explique Aline Pic-Paris. Face à ce défi, elle rappelle que l’objectif n’est pas la perfection, mais d’être « suffisamment bonne » pour son enfant, une idée popularisée par le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott.

Le syndrome de la mère parfaite peut entraîner un épuisement émotionnel et physique. Il est d’important d’« oser se tromper face à son enfant, oser reconnaître que l’on a fait une erreur… et oser réparer », suggère Aline Pic-Paris.

Pour éviter l’épuisement parental, elle propose des outils pratiques, inspirés notamment de la Communication Non Violente (CNV). Un des outils qu’elle affectionne particulièrement est le passage de “il faut” à “je choisis”. Ce petit changement linguistique permet de passer d’une posture passive à une attitude active et engagée, rendant les tâches quotidiennes plus supportables.

La maternité est un marathon. Pour tenir sur la durée, il est indispensable pour les mères de veiller à leur propre bien-être. « Se porter attention en tant que mère n’est pas égoïste, c’est notre première responsabilité », explique Aline Pic-Paris. Elle compare cela à remplir son réservoir d’énergie, de la même manière qu’une voiture a besoin de carburant pour avancer.

Concilier la vie professionnelle et la vie familiale est souvent très compliqué. Comme l’indique Aline Pic-Paris, il est souvent difficile de reprendre le travail après la naissance d’un enfant, surtout si les nuits sont encore ponctuées de réveils fréquents. Aussi, appelle-t-elle à une réflexion sociétale sur le besoin d’allonger le congé maternité et d’adapter les conditions de travail pour les mères.

L’invitée.

Aline Pic-Paris est coach-consultante en parentalité et éducation, formée par l’équipe d’Isabelle Filliozat, formatrice et conférencière. Mamans de trois enfants, elle a co-créé, avec Flo Kressmann, Famille ÉquiLibre Annecy & Genève pour accompagner les parents sur le chemin de la parentalité consciente, ainsi que les entreprises dans le soutien de leurs collaborateurs parents. Ensemble, elles ont écrit « Être mère, un équilibre à inventer jour après jour », paru aux éditions Eyrolles.