EN DIRECT

AirZen Radio

1ère radio 100% positive

Pour Éric et Valérie Lamarens, tout commence par hasard en Asie. Le couple girondin y découvre l’existence de ce petit tuk-tuk électrique. ” Ça a aiguisé notre curiosité et on est allé visiter l’usine”, se rappelle Éric Lamarens. Il ne s’agit pas d’un tuk-tuk comme on a l’habitude d’en voir, pour transporter des gens, mais utilitaire, avec un caisson à l’arrière. Seulement, l’usine n’en faisait rien et aucun marché n’avait alors été identifié pour le commercialiser. “On a trouvé que cette petite taille et cette image très originale pouvaient être un avantage. On a donc initié une phase de réflexion, puis de recherche et développement, afin de trouver les machines adaptées à intégrer à l’intérieur du véhicule.”

Car contrairement à un food truck traditionnel, le vendeur n’est pas positionné dans le Green Tukky, mais à l’extérieur, laissant tout l’espace disponible pour les machines et l’approvisionnement. “Il y a aussi une chose qui est intéressante avec ce design, c’est le rapport à la clientèle. Indéniablement, lorsque le vendeur est à côté des gens qu’il sert, et non pas derrière un comptoir, le rapport est beaucoup plus sympathique”, s’enthousiasme Éric Lamarens.

Avec une longue carrière dans le commerce de bouche à son actif – le Girondin possède plusieurs boulangeries et une sandwicherie sur la dune du Pyla -, il lance alors son premier petit tuk-tuk de crêpes, glaces et boissons. “C’est ainsi que l’histoire a commencé pour nous. Et ensuite, en améliorant la technologie et en trouvant les machines qui étaient pertinentes, on a réussi à en faire le food truck de notre époque. Parce qu’aujourd’hui, on peut quasiment tout faire à l’intérieur.”

Du premier véhicule à la conquête de la France, il n’y a qu’un pas, puisque des municipalités contactent le couple régulièrement et plusieurs dizaines de villes sont en pourparlers pour accueillir des Green Tukky chez elles. L’idée n’est pas de venir concurrencer des commerces sédentaires existants, mais d’apporter un service à la population là où il n’y en a pas.

Bordeaux, La Teste-de-Buch sur le bassin d’Arcachon, Chamonix, Montpellier, Lisbonne au Portugal et, le petit dernier, Pau, ont déjà ouvert leurs portes au nouveau venu. L’entreprise est d’ailleurs toujours à la recherche d’affiliés qui souhaiteraient développer le concept dans leur ville et d’ambassadeurs à l’étranger, en particulier en Espagne et au Portugal, pour commencer.

Le Portugal connaît bien les Green Tukky puisque c’est là qu’il est produit. Il arrive vide sur le bassin d’Arcachon, où tout le reste est concrétisé. Une conception locale, girondine donc. Tout l’assemblage, tous les composants, toute l’intégration des machines y sont réalisés. Cette expertise française coûte plus cher, admet Éric Lamarens, “mais c’est une volonté d’aller vers un concept avec une qualité de pièces. On travaille avec des produits européens et essentiellement français”.

Trois années de recherche et développement, neuf prototypes et un brevet auront été nécessaires pour développer cette technologie. Des composants ont été identifiés, lesquels ont ensuite été miniaturisés pour prendre le moins de place possible. Le Green Tukky fonctionne avec un réseau de batteries, des panneaux solaires sur le toit et se recharge la nuit sur une prise domestique pour être autonome ensuite toute la journée.

Il présente un module été et un module hiver. Concrètement, il s’agit du même tuk-tuk, mais il existe deux machines interchangeables pour l’intérieur. Sur le module été, on retrouve la machine à glaces à l’italienne, une vitrine à boissons, une machine à crêpes, à café, à panini ou hot-dog. Dans le module hiver, on enlève la machine à glace à l’italienne et on la remplace par un équipement qui permet de réaliser tous les produits d’hiver : frites, fish and chips, saucisses, nuggets de poulet, samoussas et churros. C’est à la carte.

Une nouvelle génération de mini commerces ambulants singuliers avec cette image exotique, qui prête à l’imagination et au dépaysement, électriques, donc silencieux, permettant de se rendre partout, notamment sur des sites naturels ou protégés. On peut se mettre là où personne ne pouvait s’installer auparavant, ce qui a permis de nouer un partenariat avec l’Office national des forêts. C’est le food truck du XXIe siècle”, s’enthousiasme Éric Lamarens.

Après 15 ans dans l’industrie pharmaceutique, 15 ans dans le bâtiment, elle est revenue à ses premiers amours : la cuisine. Isabelle Lapuc a créé en 2020 sa conserverie de légumes et fruits bio, Mamie Zinzin à Quinsac, en Gironde. Elle se fournit auprès de maraîchers et de producteurs bio des alentours. Elle a fait le choix du bio et du circuit court.

« Pourquoi bio ? Parce que cela permet à la terre de respirer et de faire en sorte qu’elle nous porte. Elle nous a nourris jusqu’à présent et il faudrait qu’elle nourrisse les générations futures. Donc moins nous la chargerons, mieux elle se portera et, surtout, mieux nous consommerons. Ce n’est pas une mode, c’est une philosophie. Quand on pense bio, on ne pense pas qu’à soi, on pense aussi aux autres », explique Isabelle Lapuc.

Le bio, c’est « une démarche très contrôlée, très paperasse, reconnaît-elle. Cela représente un petit coût aussi, mais je le fais car je suis persuadée qu’il faut aller dans ce sens-là. »

Mamie Zinzin assure par ailleurs des débouchés aux producteurs bio locaux et s’inscrit dans la baisse du gaspillage alimentaire. Car Isabelle Lapuc sauve les fruits et légumes mal calibrés ou « moches », qui ne se vendent pas. « Ce sont des choses qui me font bondir et me servent à faire bouillir ma marmite », assure-t-elle. Pour Mamie Zinzin, tout a commencé par la création de son propre potager avec ses enfants. « Je voulais leur apprendre le goût des bonnes choses, leur faire manger les tomates à la saison des tomates. En revanche, quand il y en a trop, que fait-on ? On ne jette pas, on cuisine, on transforme. »

Quatre ans après la création de sa conserverie, elle s’éclate toujours autant. « Mais il faudrait que les ventes remontent un peu », reconnaît-elle. Nous sommes dans le creux de la vague. Avec la saison que nous avons eue, les maraîchers galèrent. Et quand ils sont en galère, je le suis aussi. C’est une chaîne », explique Isabelle Lapuc.

Bordeaux Fête le Vin revient pour une 14ᵉ édition du 27 au 30 juin et s’installe sur une partie des quais de la Garonne, rive gauche. En accès libre, cet événement a pour volonté de rassembler autour de l’un des emblèmes du territoire : le vin. « Il y a neuf pavillons organisés autour des différentes appellations des vignobles de Bordeaux. 1 200 viticulteurs seront présents. En ce qui concerne la nourriture, il y aura une nouveauté : « La cabane des Chef.fe.s ». Ce sont des chefs gastronomiques bordelais qui vont préparer des plats gastronomiques à emporter, à déguster avec du vin. Il ne s’agit pas de nourriture rapide », tient à préciser Brigitte Bloch, présidente de l’office de tourisme des Congrès et de Bordeaux Métropole.

En outre, une pléiade de spécialités gastronomiques de Nouvelle-Aquitaine seront représentées. Un clin d’œil sera également fait aux Britanniques. Liverpool étant la ville invitée.

Expositions, visites de voiliers dont le Belem, concerts, dégustation de Grands Crus Classés en 1855… Les activités pendant ces festivités seront multiples. Il y aura également des espaces dédiés aux enfants. L’an passé, 40 000 pass dégustation ont été enregistrées contre 38 000 en 2022. Au sein des huit pavillons vins, les viticulteurs et négociants ont servi 326 000 dégustations (+9% par rapport à 2022).

« Chaque année, des centaines de milliers de personnes se rendent à Bordeaux Fête le Vin, estime-t-elle. J’ai l’habitude de dire que le vin, c’est un peu notre tour Eiffel. Quand on demande d’où est-ce que l’on vient et qu’on répond Bordeaux. Les gens répondent : « Ah oui, le vin ! ». Il y a une connexion extraordinaire entre la ville et le vin. Il faut dire qu’on est aussi un des rares vignobles qui porte le nom de la ville. Bordeaux Fête le Vin est emblématique. Les gens viennent pour profiter d’un moment et de l’été. »

Cet événement brasse donc du monde, à qui il est important de montrer l’engagement responsable de ce rendez-vous à différent niveau, explique Brigitte Bloch. « C’est une occasion de montrer l’évolution du vignoble de Bordeaux et son engagement. 75% d’entre des vignerons sont engagés dans une démarche et 25 % sont en bio. » Elle précise par ailleurs que Bordeaux Fête le Vin est labellisé ISO 20121 et donc considéré comme un événement responsable.

Ça signifie « qu’on ne vend pas de bouteille en plastique. On n’a aucun contenant en plastique, ils sont compostables. On trie tous types de déchets. Aussi, il y a une brigade verte. Ce sont des personnes chargées de parler aux visiteurs pour leur expliquer l’attention qu’ils doivent porter aux déchets. Les structures, principalement en bois, sont quant à elle réutilisées d’une année à l’autre. »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

“Écouter le silence”. C’est le travail de Mélanie Simon, psychologue spécialisée en langue des signes à Bordeaux. Une histoire personnelle conduira la psychologue à se spécialiser en langue des signes. “Lorsque j’avais 10 ans, mon frère avait un ami sourd et un autre de ses amis était le papa d’une petite fille sourde. Le jours où j’ai vu cette enfant et ce grand gaillard communiquer en langue des signes, je suis restée bouche bée devant ce langage avec les mains.”

Quatorze ans plus tard, 20% de sa patientèle sont des personnes sourdes et malentendantes. Son cabinet est un espace dédié à la communication verbale et non verbale. Selon elle, “c’est presque plus facile pour des personnes sourdes d’exprimer des émotions. Les émotions sont dans le corps et les personnes sourdes expriment et parlent avec le corps des choses et des ressentis qui se passent dans le corps. Cela simplifie les choses.”

En France, la psychothérapie pour les personnes sourdes reste un domaine en développement, confronté à plusieurs défis, notamment le manque de professionnels formés en langue des signes française (LSF).

Solitude, problème d’intégration, manque de confiance en soi, anxiété, angoisse, dépression… Les problèmes évoqués par Mélanie Simon sont nombreux. Selon elle, “c’est un impact dû au manque de communication avec le monde extérieur.” Pour y faire face, les personnes sourdes vont devoir utiliser les cris ou le téléphone pour se faire comprendre.

“Lorsqu’une personne sourde rencontre quelqu’un, il y a la barrière de la langue et il va falloir, pour elle, développer d’autre stratégie et aller toujours à l’essentiel dans un échange qui va être minime”, ajoute-t-elle.

Pour ouvrir le débat et sensibiliser le grand public aux questions lié à la surdité, la psychologue invite à se tourner vers l’IVT ( lnternational Visual Theatre) situé à Paris dans le 9ᵉ arrondissement. Ce lieu de référence culturel et artistique regroupe théâtre, centre de formation et maison d’édition. Son ambition est de transmettre, diffuser et faire rayonner la langue des signes et sa culture.

Chercher un appartement n’est pas toujours une partie de plaisir. Et la tâche peut s’avérer encore plus pour les personnes ne cochant pas toutes les cases. Archimaid, une start-up bordelaise, créée par Armandine Nkondock en 2019, porte une solution : simplifier l’accès au logement avec des avances de loyers pour pouvoir permettre aux personnes de louer plus facilement, peu importe leur profil.

Concrètement, « on propose de mettre en place la garantie locative par avance de loyers. L’idée est aussi d’accompagner des profils administratifs atypiques : entrepreneurs, intérimaires, retraités, expatriés, étudiants… Toutes les personnes qui n’ont pas un CDI avec trois fois le montant du loyer ou alors de garant sur le territoire. Les personnes ont souvent les finances, mais elles n’arrivent pas à prouver leur solvabilité ou à convaincre les propriétaires. Donc quand elles viennent nous voir, cela veut dire qu’elles peuvent bloquer des loyers d’avance deux à six fois », explique Armandine. Cette somme est par la suite bloquée sur un compte séquestre. Les loyers seront versés alors à date fixe au propriétaire.

La création d’Archimaid est partie de l’histoire personnelle de sa fondatrice. Arrivée du Cameroun en France pour étudier, elle a rencontré des difficultés pour trouver un logement faute de garant sur place. Or, celui-ci, son père, aiguilleur de ciel, était en mesure de payer des loyers d’avance. C’est en quelque sorte pour réparer cette injustice qu’est née la start-up. « Notre mission est de réduire l’exclusion dans l’accès au logement. Nous, on vient en complément des dispositifs qui existent déjà, comme la garantie Visale, avec laquelle on travaille. Mais pour les loyers impayés, celle-ci ne suffit pas toujours », souligne la cheffe d’entreprise. Celle-ci souhaiterait que l’immobilier soit aussi plus flexible, avec des procédures moins lourdes.

Par ailleurs, pour l’aider dans l’évolution de sa société, Armandine Nkondock, déjà suivie par l’incubateur les Première Nouvelle-Aquitaine, a été sélectionnée pour participer au programme Impact Builders de Diversidays et Viva Technology, qui soutient les projets à impact.

La deuxième édition de l’exposition “Via Sensoria” a débuté le 26 mars dernier à la Cité du Vin, à Bordeaux. Cette expérience de dégustation originale et intimiste permet de découvrir des vins du monde et des boissons sans alcool au sein d’univers oniriques inédits.

Conçu par GEDEON Programmes et le scénographe Sylvain Roca pour la Cité du Vin, cette expérience propose au visiteur un véritable parcours sensoriel au rythme des saisons. Du printemps à l’hiver, du lever au coucher du soleil, le public, accompagné d’un animateur-sommelier, déambule pendant une heure à travers quatre pavillons qui recréent l’ambiance de chaque saison grâce à des jeux d’images, de sons, de lumières, d’odeurs et de matières.

À chaque étape, une boisson est proposée à la dégustation. Mais ici, point de dégustation classique. Le visiteur est invité à se reconnecter pleinement à ses sens par l’animateur-sommelier, qui a été initié à la sophrologie. Résultat : “Une expérience qui passe moins par le cognitif” et qui est mieux savourée, souligne Karine Marchadour, responsable de la médiation culturelle au sein de la Cité du Vin de Bordeaux.

La sélection de vins conduit le visiteur aux quatre coins du globe, avec diverses propositions qui permettent d’éveiller le palais. “Le choix des vins pour cette expérience repose sur différents accords, pas seulement gustatifs. Par exemple, le printemps, c’est la fraicheur, la renaissance de quelque chose. Et donc, naturellement, on souhaitait aller vers l’effervescence. Après, nous avons mené un travail avec nos partenaires pour trouver quel effervescent frais mettre […]. Parfois, c’est le cépage qui nous a parlé, la couleur ou encore les contrastes”, explique Karine Marchadour.

L’exposition est également ponctuée de poèmes. En parallèle des sons et des univers olfactifs et visuels, ils viennent enrichir les stimulations sensorielles auxquelles est exposé le visiteur. Elle crée ainsi une immersion onirique qui permet de déconnecter rapidement avec le quotidien. Les sons sont d’ailleurs diffusés à une fréquence particulière. “La plus apaisante” offre un apaisement immédiat au visiteur, partage la responsable de la médiation culturelle de la Cité du Vin de Bordeaux. Plongé dans un parcours de découverte au rythme de la nature, le public profite d’une parenthèse enchantée qui fait du bien.

Pratique.

L’exposition se tient à la Cité du Vin de Bordeaux jusqu’au 3 novembre 2024. Visites en français, anglais et espagnol. Tous les détails sont à retrouver sur le site Internet de la Cité du Vin de Bordeaux.

Avec le dérèglement climatique, chacun doit tenter de modifier son mode de vie. D’ailleurs, le Conseil national de la transition écologique (CNTE), dans un avis rendu le 4 mai 2023, a estimé qu’il faut s’attendre à +4 °C en France métropolitaine. Ce constat va au-delà de la moyenne mondiale de 3,2 °C prévue par le 6ᵉ rapport du GIEC. « Ces tendances veulent dire que ça a des répercussions sur l’ensemble des conditions de vie, des activités comme les services publics. Ça impacte aussi la biodiversité. On peut donc se poser la question de comment réduire ce niveau de vulnérabilité », explique Valérie Sabéran, directrice adjointe de l’énergie, de l’écologie et du développement durable à Bordeaux Métropole. Elle y pilote notamment la mission « Risques climatiques et résiliences ».

En effet, la métropole bordelaise travaille sur les incidences du réchauffement climatique à l’échelle du territoire, notamment au niveau des transports publics. Elle collabore avec l’exploitant du réseau Keolis Bordeaux Métropole Mobilités, qui dessert 28 communes (tram, bus, vélo, batcub) pour trouver des solutions. Actuellement, le réseau de tram est déjà impacté par ces perturbations climatiques, notamment des fortes pluies et vents violents, qui peuvent entrainer des coupures d’électricité.

«. Sans oublier qu’il y a aussi le volet humain avec les passagers et nos salariés », explique Lucie Lefèbvre, responsable environnement à Keolis Bordeaux Métropole Mobilités. Aussi, selon elle, les fortes chaleurs peuvent créer une dilatation sur les rails et mettre à défaut les engins. L’enjeu est donc de pouvoir s’adapter.

En ce qui concerne les solutions, des expérimentations sont à prévoir. « Pour le confort thermique à l’intérieur bus et des trams, à partir de cet été, on teste la mise en place de peinture réflexive banche sur les capots des clims. Les premiers résultats montrent que ça permet d’augmenter la fiabilité du matériel, en réduisant la chaleur sur les équipements (une baisse de 20 degrés). Ensuite, il y a des films anti-UV sur les vitres et les portes pour réduire la température à l’intérieur », dit-elle.

Rendre ses lettres de noblesse au chocolat. C’est la motivation première d’Hasnaâ Ferreira dans son métier d’artisan chocolatier. Installée en Gironde, cette chocolatière franco-marocaine s’impose par sa rigueur à sublimer à chaque instant le cacao, avec son entreprise Hasnaâ Chocolats Grands Crus.

Ses efforts et celle de son équipe payent, puisque Hasnaâ a été à plusieurs fois primée. En février, elle a notamment reçu la médaille d’or mondiale de l’International Chocolate Awards pour sa tablette de chocolat noir bio du Pérou Qori Inti 75%. Une voie vers le chocolat qui lui réussit et qu’elle a empruntée à l’âge de 30 ans, après une reconversion professionnelle. Passionnée par le travail de ce végétal, Hasnaâ met un point d’orgue à le respecter au mieux.

AirZen Radio. Vous avez pour particularité de pratiquer le « bean to bar ». En quoi cela consiste ?

Hasnaâ Ferreira. C’est tout simplement “de la fève à la tablette”. Derrière cette phrase, il y a une philosophie. Elle consiste à choisir les fèves de qualité, de bonne variété, d’un bon terroir et surtout ne pas laisser le producteur derrière. On se pose la question de sa rémunération. On fait en sorte de ne pas travailler dans un endroit où est pratiqué le travail des enfants.

Tous ces critères sont parfois sous l’égide d’un label. Or nous, on n’a pas à payer un label pour ça. On s’engage parce qu’on a une conscience là-dessus en tant qu’artisan. Et on ne souhaite pas participer au malheur des autres alors que le chocolat est censé contribuer au bonheur des gens.

Comment cela se met en pratique dans votre atelier ?

Dans notre atelier, à Canéjan [en Gironde, NDLR], on travaille les fèves. Mais on n’en est pas encore autonomes à 100 % dans la fabrication de notre chocolat. Donc j’achète pour le moment des chocolats de couverture. Comme son nom l’indique, il doit être fin pour pouvoir couvrir des bonbons en chocolat. On va donc y ajouter de la matière grasse, qui est du beurre de cacao. C’est ce qui va lui donner beaucoup de fluidité. Ça va être un chocolat, je ne veux pas dire lambda, mais il va être bien correct. Mais il va s’effacer pour laisser transparaître d’autres saveurs.

En revanche, dans une tablette « bean to bar », comme on veut la pureté du produit, on ne va pas ajouter de beurre de cacao. On veut garder les fèves et le sucre. C’est donc un chocolat qu’on ne peut pas utiliser pour l’enrobage, parce qu’il va être épais. Cependant, au niveau du goût, il va avoir une longueur en bouche assez exceptionnelle.

Torréfiez-vous vous-même les fèves ?

On torréfie les fèves qui sont juste fermentées et séchées, puis on les fait refroidir immédiatement. Ensuite, on va les concasser, les passer dans une machine qui va enlever les déchets, que sont la peau et les germes. On va récupérer ce qu’on appelle le grué de cacao ou les éclats de fève. C’est la matière première noble, avec laquelle on va travailler. On donne les peaux de fèves aux gens qui ont un potager, puisque c’est un produit riche en azote. Il peut être utilisé comme tisane.

Donc ce grué de cacao va dans une machine, la pré-broyeuse, qui ne va pas l’agresser pour atteindre la granulométrie de 200 microns. On est dans les prémices d’une pâte qu’on récupère pour mettre dans une broyeuse. Celle-ci va travailler, malaxer et affiner cette pâte, à laquelle on a rajouté du sucre. Sinon, on ne peut pas appeler ce produit chocolat. Ce procédé va durer deux ou trois jours selon les recettes et l’acidité qu’il y a dans la fève.

D’où viennent ces fèves ?

De pas mal de pays. Brésil, Nicaragua, Pérou, Inde, Philippines, Tanzanie, Ouganda et Congo. On les choisit grâce à une sourceuse, Catherine. Son métier consiste à aller chercher des fèves de qualité. Elle va surtout former les gens sur place pour qu’ils puissent bien les travailler. Parce qu’on ne peut pas avoir des fèves de qualité si elles ne sont pas bien travaillées.

Catherine est une réelle valeur ajoutée parce qu’elle va sillonner le monde pour trouver ces fèves de qualité. Et on lui fait énormément confiance. Quand on la rejoint sur place, on s’imprègne du terroir et du travail des gens. Ainsi, on ne travaille plus le chocolat de la même façon. Et elle nous aide à faire cela. Puis, elle répond déjà aux 17 normes de l’ONU depuis des années. Elle est aussi ingénieure spécialisée en reforestation. Elle va donc aller dans des endroits qui ont une valeur humaine, sociale et environnementale.

Mais cette pratique du « bean to bar » n’est pas mise en place par tous les artisans chocolatiers…

Tout à fait. En France, on est plus de 4 000 chocolatiers. Il y a vraiment moins d’1% qui effectuent le travail de la fève à la tablette. Ça commence à revenir à la mode. J’espère que ce n’est pas juste une simple mode, mais une autre manière de voir les choses.

Pourquoi cette pratique s’est perdue, selon vous ?

Je dirais que c’est une bonne chose que ça se soit perdu. Pendant une période, l’industriel s’est approprié ce travail, et ça a un peu aidé le chocolatier, car il faut savoir que c’est de la trésorerie qui dort. C’est du travail supplémentaire. Le chocolatier a ainsi pu améliorer son processus de fabrication au niveau des recettes. Les Français sont réputés pour leurs chocolats raffinés puisqu’ils ont justement eu le temps et la trésorerie et la capacité de se concentrer sur ça. Donc, ça a eu des effets positifs.

Le point négatif, c’est le savoir-faire, qui s’est un peu perdu. Le parc machine n’existait plus. Pour acheter des machines, il a fallu glaner un peu dans le monde entier. Il n’y a aucun fabricant français qui fait des petites machines pour les petits artisans. Mais c’est en train de changer, puisqu’il y a de plus en plus de chocolatiers qui veulent travailler la fève.

Et vous, que recherchez-vous quand vous produisez toutes ces tablettes ?

Honnêtement, je cherche à donner ses lettres de noblesse au chocolat. Je cherche à le sortir de son carcan d’une simple confiserie, parce que c’est un produit végétal au même titre que le raisin qui donne le vin. Le vin, on peut le déguster lors de grandes tablées. Et le chocolat a souvent été cantonné aux barres chocolatées, aux pâtes à tartiner. On ne le connaît pas vraiment.

Je rencontre beaucoup de gens qui n’aiment pas le chocolat noir, pensant que ce qu’ils ont goûté est la référence. C’est malheureux parce qu’il y a plusieurs sortes de chocolat noir. Cest dommage de passer à côté de ça. C’est vraiment mon objectif principal.

À lire aussi : Chocolat : la Maison Saunion nous ouvre ses portes pour Pâques

Rendre les événements plus écoresponsables. C’est la philosophie de l’entreprise Tcheen, créée par Julie de Courrèges et Carole Bichot, en janvier 2020. Un nom qui est un mélange de “tchin” et de “green”. « Notre but est de permettre à tout le monde – entreprises et particuliers – d’organiser le plus facilement possible leur événement. Et, qui plus est, de façon écoresponsable », explique Julie.

Les deux amies, ingénieures en mécanique de formation, se sont connues en 2016 alors qu’elles étaient collègues dans l’industrie aéronautique pour une filiale d’Airbus. Voisines, elles avaient pris l’habitude de faire du covoiturage. C’est lors de ces trajets que Carole a évoqué son envie de devenir wedding planner. De son côté, Julie était en train de préparer son mariage. Elle avait alors le souhait, avec son compagnon, que cet événement soit en accord avec leurs convictions écologiques. Après une année de brainstorming, Tcheen est née.

Sur leur plateforme, plus de 1 000 prestataires sont référencés en fonction des besoins : le lieu, la nourriture, la boisson, les activités, les services. « On les évalue tous selon des critères environnementaux et sociaux. Et on a des critères de sélection minimum pour garantir un événement le plus écoresponsable possible. Tout est très transparent. Pour établir les critères, on s’est basée sur beaucoup de bons sens et des ressources disponibles, notamment sur le site de l’ADEME (l’agence de la transition écologique, NDLr). Par exemple, pour les lieux de réception, on regarde le niveau de la biodiversité. Ce qui est fait au niveau de l’entretien des espaces extérieurs. S’il y a des abris à oiseaux mis à disposition. On regarde les produits d’entretien utilisés, si les produits sont faits maison, locavores, savoir comment sont utilisés les restes, etc. », précise la cofondatrice.

Quant à savoir ce que représente l’impact environnemental d’un événement, Julie de Courrèges le concède : « C’est assez compliqué d’avoir des chiffres un peu factuels. Sinon, un chiffre bien connu a été partagé par l’ADEME, c’est que lors d’un événement de 100 personnes en moyenne, chaque participant a un impact environnemental double par rapport à une journée classique de son quotidien. Autre exemple : un cocktail écoresponsable pour 100 personnes permet de réaliser une économie d’environ 1,3 tonne d’équivalent CO2 par rapport à un événement classique. Cela équivaut à un aller-retour Paris-New York en avion. »

Alors, pour aider à adopter les bonnes pratiques et limiter cet impact, la cheffe d’entreprise prodigue quelques conseils. « Un des points les plus importants va être sur la mobilité. Donc, forcément, choisir un lieu qui soit facilement accessible en transports en commun. Ensuite, au niveau du traiteur, certains proposent des formules végé. Mais il y a encore parfois des freins pour des événements. Un des points importants est l’utilisation des restes après l’événement. Même si on a tendance à bien s’amuser, il ne faut pas hésiter à faire confiance au traiteur sur les quantités, ne pas le challenger. L’autre point est de prévoir des contenants si jamais il y a des restes, pour vous les répartir. »

À l’avenir, Julie et Carole souhaitent faire grandir Tcheen. L’entreprise est actuellement en pleine levée de fonds et recherche 400 000 euros. «. On veut donc se faire connaître davantage. Et on souhaiterait intégrer un calculateur carbone sur le site pour aller plus loin et aider davantage les organisateurs d’événements. »

Lancés en 2019, les WE DAYS (Women Entrepreneurs Days) Nouvelle-Aquitaine organisent cette année leur 6ᵉ édition. Le but est d’agir pour plus de mixité dans le monde de l’entrepreneuriat. En effet, les femmes représentent un peu plus d’un tiers des effectifs. Cet événement, d’un mois, qui se tient jusqu’au 28 juin, a ainsi pour but de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes en région.

Deux incubateurs régionaux, La Ruche et Les Premières Nouvelle-Aquitaine, sont à l’initiative de cet événement. Rencontre avec Christine Panteix, directrice de cette dernière structure.

AirZen Radio. Comment pouvez-vous définir les WE DAYS (Women Entrepreneurs Day) ?

Christine Panteix. C’est une communauté de structures engagées pour l’entrepreneuriat des femmes. Mais c’est aussi et surtout, pour le moment, un festival d’événements qui vont promouvoir des femmes entrepreneurs et des structures qui les accompagnent, qui les financent ou les fédèrent. C’est également une charte d’engagement de ces structures qui veulent vraiment mettre en lumière ces femmes et vont permettre d’éveiller des vocations. Et peut-être, on l’espère, permettre qu’il y ait plus de mixité dans l’entrepreneuriat. Car c’est également ça l’enjeu des WE Days.

Comment agissent La Ruche et Les Premières Nouvelle-Aquitaine ?

La Ruche est un incubateur régional qui accompagne les porteurs de projets à impact. Elle a notamment un programme spécifique pour des femmes entrepreneurs qui s’appellent les audacieuses. C’est autour justement de ce programme spécifique que nous nous sommes rencontrées avec Nathalie Le Roux de La Ruche. On a commencé à travailler ensemble puisque l’incubateur Les Premières adressent spécifiquement les femmes et les équipes mixtes.

Nous proposons aussi des programmes pour des femmes qui vont créer leur entreprise, sur toutes les phases de maturité du projet. On a partagé le constat qu’il n’y avait pas suffisamment de femmes qui entreprennent, ou elles s’autocensurent très rapidement dans leur projet. Et donc il y avait aussi l’enjeu de faire connaître des accompagnements spécifiques et des façons d’accompagner ces femmes pour leur donner plus confiance. On sait qu’il n’y a rien de tel que d’avoir des rôles modèles pour avoir envie de faire quelque chose.

D’où vient cette envie de créer un événement tel que WE DAYS ?

Très rapidement, on s’est dit qu’il fallait essayer de trouver quelque chose pour montrer ces femmes qui créent dans x secteurs d’activité. On s’est dit qu’on ne pouvait pas faire ça uniquement toutes les deux. Il fallait vraiment qu’on fédère toutes les structures qu’on connait de l’écosystème, qui font aussi plein de choses pour les femmes entrepreneurs. Qu’on fédère également les structures d’accompagnement, de financement, les réseaux de chefs d’entreprise pour qu’elles puissent aussi partager les lieux, les portraits ou les parcours de femmes qu’elles ont accompagnées. Et ainsi les inciter à témoigner pour avoir un maximum de rôles modèle dans toute la Nouvelle-Aquitaine et que ça donne envie à plus de femmes de se lancer dans l’entrepreneuriat.

Il y a donc des tables rondes, des réunions d’informations, des témoignages, des “afterworks”, etc. Au total, il y a plus d’une quarantaine de rendez-vous pour parler de différents sujets…

Il y a trois grandes thématiques. La première, c’est « Oser ». C’est donner envie d’y aller, au moins d’aller voir. Ensuite, il y a « s’outiller ». Là, on va parler à la fois des structures d’accompagnement, mais aussi, par exemple, de l’Urssaf. Cette thématique est davantage axée sur des contenus d’accompagnement, sur la création d’entreprise, des types et échanges de pratiques… Et il y a enfin la thématique « se financer ». Il y a en effet de gros enjeux sur le financement des projets entrepreneuriaux par les femmes.

Les événements vont donc s’articuler autour de ces trois thématiques. Le format de l’événement peut vraiment être très différent d’une structure à l’autre. Ils ne sont d’ailleurs pas uniquement réservés aux femmes, mais sont très inspirants pour tous les entrepreneurs.

Qui anime ces rencontres ?

Je vais citer les historiques, mais il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, il y a le CIDFF (Centre d’information et de droit des femmes et des familles), présent dans tous les départements. La Chambre des métiers, également, par exemple. Celles-ci sont des structures d’accompagnement. Mais il y a aussi parfois des cabinets d’expertise comptable. Pour nous, les réseaux de financement sont très importants. Il y a donc des banques partenaires du PAREF ou la Caisse d’Épargne, BNP Paribas, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, mais aussi le Crédit Agricole. Et puis des organismes comme le Réseau Entreprendre Initiative, France Active, qui sont des réseaux de financement, d’aide à la création et au développement des entreprises. Tous les ans, il y a une cinquantaine de structures partenaires.

Depuis que la structure existe, avez-vous constaté que davantage de femmes osent désormais se lancer dans l’entrepreneuriat ?

On a remarqué que davantage de femmes osent parler de leur idée. Tout au début, elles vont oser se rapprocher d’une structure d’accompagnement. Il y a donc moins d’autocensure à parler de son idée. Ça permet, une fois qu’elles sont identifiées par une structure d’accompagnement, de pouvoir les accompagner en direct ou de les réorienter vers la structure la plus adéquate pour accompagner la typologie du projet ou la maturité. C’est super, parce que c’était un des gros freins identifiés cette autocensure.

Au tout début, un certain nombre de femmes se disaient : “J’ai eu deux ou trois retours pas très positifs en parlant de mon idée”. “On m’a demandé si je m’en croyais vraiment capable, ce que j’allais faire des enfants ? Que c’était quand même une grosse prise de risque.” Du coup, elles n’osaient plus, parfois très tôt, évoquer le fait qu’elles avaient envie d’y aller. J’espère qu’avec les WE DAYS, on a un peu contribué à faire changer ça.

« Nous faisons le pain de la façon dont on pense être la mieux, la meilleure, sur le côté humain et environnemental. C’est aussi notre manière de dédiaboliser le pain à l’heure où on entend beaucoup de choses sur le gluten notamment. C’est en fait la manière de fabriquer le pain qui n’est pas bonne et les matières premières. Et nous prouvons avec nos méthodes que le pain ne fait pas mal au ventre. »

Avec sa femme Elaine Carloni, Paul Le Guennec a ouvert une boulangerie bio artisanale en novembre 2022, à Eysines, près de Bordeaux. Plus précisément une boulangerie-meunerie, car la farine est moulue sur place à partir de variétés anciennes de blé. « Des variétés qui n’ont pas été modifiées génétiquement », précise Paul Le Guennec, qui n’utilise pas de levure mais du levain naturel.

« Notre pâte à pain repose entre 16 et 18 heures. Pendant ce temps de fermentation naturelle, les chaines de gluten vont être découpées. Cela donnera, au final, un pain plus facile à digérer », explique Paul Le Guennec. En revanche, ici, pas de baguettes ni de chocolatines. « Nous ne sommes pas des anti-baguettes, loin de là. Mais notre matière première ne nous le permet pas. La farine est semi-complète et pauvre en gluten. Du coup, nous n’obtiendrons jamais la même légèreté qu’avec une farine conventionnelle. Nous avons décidé de nous adapter à la matière première et non l’inverse. »

Le principe est identique avec le four à bois. « Nous nous adaptons à lui. Le matin, quand il est très chaud, nous cuisons la pizza, puis le pain, les ciabatta, les gâteaux et les biscuits. À chaque température correspond la cuisson de tel ou tel aliment. Cela signifie que l’organisation se fait autour du four à bois. C’est précisément ce que faisaient les anciens. Le choix du four à bois nous permet, dans le même temps, d’économiser de l’énergie même si ce n’était pas le but recherché », reconnaît Paul.

Et le bio dans tout ça ? Car à la boulangerie Padoca, le pain est bio, la farine aussi. Ce label, Paul Le Guennec le met en avant, mais sans trop. « Pour nous, le bio devrait être la normalité. À partir de là, ce sont plutôt les produits qui ne sont pas bio qui devraient être signalés. De la même façon, alors que nous avons des frais supplémentaires pour travailler des produits qui n’ont reçu aucun traitement chimique, ce serait plutôt à ceux qui ne sont pas bio de payer ! Ce que l’on mange, c’est la santé. C’est l’une des choses les plus importantes. »

Au-delà des produits, Padoca est aussi un café, un salon de thé. « Tout a été pensé pour faire de la boulangerie un lieu convivial. Nous voulons casser cette image de la personne qui se gare devant la boulangerie, rentre vite et en ressort aussi vite. L’idée est de reprendre le temps de discuter. De prendre son temps et apprécier les bonnes choses. »

C’est au premier étage de l’Atelier des Citernes, situé dans le quartier Amédée Saint-Germain, près de la gare de Bordeaux, qu’est installé Moon. Ce tiers-lieu artistique et culturel, dont le nom signifie lune en anglais, est une référence au Port de la Lune, l’un des surnoms de la capitale girondine. L’idée de cet endroit dédié à l’art vient de Robin Gaudillot, artiste peintre et plasticien de 28 ans.

Depuis qu’il est jeune, il aime dessiner. « J’ai fait une licence d’arts plastiques et un master recherche arts plastiques, dit-il. J’ai toujours baigné avec les tableaux de mon arrière-grand-père, Roger Tremel, qui était peintre orientaliste. Pendant mon année de césure, je me suis lancé en tant qu’artiste plasticien. J’ai alors démarché les mairies, les galeries, etc. Bref, je me suis rétamé. J’ai eu refus sur refus. » Il s’est alors lancé dans un DU prépa CAPES pour entrer dans l’Éducation nationale, puis a finalement abandonné cette idée pour « être prof à ma façon et donner des cours dans un lieu qui me ressemble ».

Son envie, avec Moon, est de créer un lieu convivial pour que les gens puissent explorer, découvrir, approfondir leur côté artistique. «. Il y a sur les tables, en libre-service, des crayons, des feutres pour que les gens puissent dessiner, créer. Ceux qui ont une pratique artistique peuvent même venir avec leur matériel. On prête des chevalets, des supports grand format. On met aussi à disposition, pour 8 €, un buffet où il est possible de se servir en libre-service. Il y a de l’aquarelle à pastel, du fusain, des crayons… »

Des cours d’art sont également dispensés tous les soirs – dessin, peinture et modèle vivant – et des ateliers pluridisciplinaires, comme la linogravure, l’écriture, le modelage… Ces cours s’adressent aux adultes, tous niveaux confondus. Il existe également des cours spécifiques pour les enfants. « Le but est de proposer des cours accessibles à tous, donc pas besoin de savoir dessiner. Si vous avez envie d’apprendre, le lieu est fait pour ça. On apprend les bases, les techniques. On touche à tous les supports, tous les médiums. Si vous avez déjà une pratique, on va développer cette pratique et là. Il y a par ailleurs un espace atelier partagé pour des artistes et créateurs. »

En effet, trois bureaux sont en location, soit 250 euros par mois pour la résidence d’artiste. « On veut permettre le décloisonnement artistique. Ce qu’on recherche, c’est l’interaction avec le spectateur, le public qui vient dans un lieu sans chercher forcément de l’art. » Des expositions avec un artiste différent tournent également tous les mois. Celui-ci est rémunéré à hauteur de 100 euros, pour le moment. À venir aussi, tous les mercredis à partir de septembre, pour les enfants, des cours d’arts plastiques de 9 à 18 heures ; et en période de vacances scolaires, dès juillet, des stages.

Pratique.

Moon est ouvert de 10 à 18 heures tous les jours, sauf le lundi. L’adhésion, de 25 euros à l’année, permet de bénéficier de réduction sur les cours et les ateliers dont les prix varient entre 12 et 30 euros pour une à deux heures.

À 25 ans, la vie de Martin Petit bascule. À la suite d’un accident de plongeoir, le jeune homme devient tétraplégique. Rien ne prédisait ce Bordelais de 32 ans à un tel destin. Et pourtant, Martin a décidé de faire de son handicap “quelque chose de plus grand que lui”, comme il aime le répéter. Chaque jour, il partage quelques tranches de vie, des morceaux de son quotidien via son compte Instagram el_marticino.

Son objectif est de visibiliser la condition des personnes en situation de handicap. Sa condition. Il réunit aujourd’hui une communauté de plus de 100 000 abonnés. “Rien de tout cela n’était calculé. Aujourd’hui, je suis approché par des marques pour des collaborations. Mais cela m’a aussi ouvert d’autres opportunités. Par exemple, j’ai fait des conférences pour le département, j’ai aussi écrit le livre “Résilience” avec Loury Lag“, explique-t-il.

Récemment, Martin a troqué sa casquette d’influenceur pour celle de mannequin. Pour la marque de vêtements Jules, il est l’égérie d’une nouvelle collection adaptée aux personnes en situation de handicap. Plein d’ambition, c’est certain, il a maintenant d’autres projets pour l’avenir. D’ici quelque temps, il ouvrira sa chaîne YouTube. L’objectif : interviewer d’autres personnes pour incarner d’autres causes.

Ça fait 7 ans que je parle de mon histoire. Maintenant, j’ai besoin d’avoir d’autres alliés”, explique-t-il. Ces formats longs permettront d’entrer plus en profondeur sur les problématiques abordées par ses invités. Un contenu à retrouver très bientôt en ligne.

Dans le quartier des Chartrons, à Bordeaux, un salon de thé au concept innovant a vu le jour il y a deux ans. Face aux quais, ce lieu accueille les humains, mais surtout des chats à la recherche d’une future famille : “On fait la vitrine pour tout un tas d’associations qui ont besoin de mettre en avant tels ou tels chats”, explique Marc, le cogérant.

Créé avec deux amis, Pierrette et Jolan, ces trois amoureux des animaux ont à cœur de proposer à ces chats une nouvelle perspective de vie. “Les associations profitent du fait que l’on reçoit du public pour nous confier les profils de chats qui ont du mal à être adoptés par le réseau classique, précise Marc. Les chats noirs […], les chats un peu plus âgés […], ceux ayant de petits handicaps […] et les chats moches” sont ceux qui ont le plus de mal à être recueillis. Le simple fait de rencontrer ces chats peu populaires permettrait de changer son regard.

Si vous êtes concerné par l’envie d’accueillir un chat, Marc insiste sur un point : “Déjà, il faut bien identifier son rapport aux animaux. Bien comprendre que ce sont des êtres vivants avec une personnalité […]. Vous accueillez une nouvelle personne, avec ses critères dans la maison.” Le gérant préconise l’adoption d’un chat adulte. Surtout s’il s’agit d’une première expérience avec un félin. Soulignant néanmoins l’importance de bien se renseigner. Et surtout d’être certain que son emploi du temps peut coller avec les besoins du chat : “C’est comme un enfant. C’est un être vivant qui va dépendre entièrement de vous, ce n’est pas du loisir.”

Pour adopter un chat au sein de ce salon, la première étape est de le faire savoir aux gérants. Ils feront ensuite le pont entre vous et l’association. Cette dernière posera ensuite une batterie de questions afin de vérifier si votre mode de vie est compatible avec l’animal.

Pour plus de renseignements concernant les Ronrons des Chartrons, rendez-vous sur leur compte Instagram.

Retrouvez tous nos contenus sur les chats ici…

“J’aime voir le verre à moitié plein, s’émerveille Marc Prikazsky, vétérinaire et président directeur général de Ceva Santé Animale. Et AirZen Radio ne voit que le verre plein. Vous êtes la seule radio à le faire, et il me semblait important de soutenir une telle initiative, de relayer du positif, parce qu’il y en a heureusement beaucoup. Je dis que l’on peut bouger les choses.”

Le rapprochement semblait écrit, destiné à se réaliser. La raison d’être de Ceva Santé Animale est basée sur l’implication de ses salariés, actionnaires de l’entreprise, mais aussi plus largement de l’écosystème que représentent ses fournisseurs et clients, la communauté #OneCeva. Également sur sa mission, qui est de développer des solutions innovantes pour améliorer la santé de tous les animaux, domestiqués comme sauvages, de façon à préserver l’équilibre de notre planète, laquelle repose sur trois piliers : la santé environnementale, humaine et animale. Et Ceva Santé Animale participe activement à soutenir le pilier de la santé animale à travers le monde.

Ceva Santé Animale, c’est d’abord un positionnement historique sur le rôle des vaccins dans la préservation de la santé animale, mais aussi globalement de toutes les santés. En privilégiant, dès que cela est possible, la prévention au traitement, l’entreprise œuvre au bien-être animal et participe à préserver les espèces menacées.

Avec la création du Ceva Wildlife Research Fund, un fonds de dotation unique en son genre, Ceva Santé Animale souhaite apporter sa contribution dans la protection de la santé des espèces sauvages sans interférer – ou le moins possible – sur le monde naturel. .

Ceva Santé Animale est aussi particulièrement actif sur le plan du soutien à la formation de chiens d’assistance ou de la relation privilégiée entre l’homme et l’animal, via de nombreuses associations comme Handichiens ou tout simplement grâce aux produits qu’elle développe. L’entreprise a lancé un test de deux ans, en collaboration avec l’hôpital de Libourne (Gironde), pour permettre aux pensionnaires d’Ehpad d’être accueillis avec leur animal de compagnie.

Ceva Santé Animale défend aussi l’agriculture locale, via les races domestiques locales oubliées historiques, elles aussi en voie de disparition, en lien avec la Fondation du patrimoine ou le Conservatoire des races d’Aquitaine.

Un ancrage local incontournable pour Marc Prikazsky, dont le siège de l’entreprise est installé à Libourne, depuis 25 ans. “Je pense qu’un chêne, et nous sommes un jeune chêne de 25 ans, avec déjà une stature imposante et des racines profondes – cet ancrage territorial –, ne peut pas grandir sans respecter son territoire et, finalement, rendre ce qu’il lui a donné. En soutenant AirZen Radio, on rend du positif à notre territoire, aux Girondins, aux Aquitains et à tous les Français, à une époque où l’on en a absolument besoin, surtout les jeunes, parce que le monde sera ce qu’on en fera et je suis extrêmement optimiste sur ce qu’il deviendra.”

Des valeurs de solidarité que Ceva Santé Animale s’est donnée pour objectif d’essaimer. “Je remercie AirZen Radio pour cette initiative qui va vraiment dans le sens de ce que veut faire Ceva. C’est pour cela que l’on vous soutient. Nous sommes heureux que vous nous ayez acceptés comme membre fondateur.”

Ancien militaire de 46 ans, Mathieu Sommet a créé en 2017 l’entreprise Alliés Sport à Bordeaux. Du coaching sportif et adapté au handicap de chacun.

“Je pratique moi-même la moto et j’ai connu plusieurs personnes ayant eu des accidents. D’autre part, mon frère était malentendant. J’ai toujours été très sensible à la question du handicap“, raconte-t-il. Pour s’adapter à chacun, le coach sportif a mis en place un processus bien rodé. Il organise toujours un premier rendez-vous pour déterminer ensemble les objectifs et mieux connaître le mode de vie, l’alimentation, et les antécédents médicaux et sportifs de son futur client.

“Je propose ensuite un programme sportif sur mesure. À ce moment-là, la personne est libre de décider ou non si elle souhaite travailler avec moi”.

“Parfois, certaines parties du corps ne bougent plus. Par exemple, quand j’accompagne une personne hémiplégique, on travaille sur la mobilité en effectuant des massages à minima pour la circulation sanguine”, explique le girondin. La pratique d’une activité sportive est, selon Mathieu Sommet, importante pour le corps, mais aussi pour l’esprit, quelle que soit sa condition physique. Chaque exercice peut être adapté. Faire du sport rime alors avec musculation, étirement ou encore renforcement.

Pour faciliter les séances, Mathieu se déplace à domicile avec son propre matériel : Swiss Ball, élastiques. Si son client souhaite reproduire plus tard les exercices en autonomie, il peut aussi proposer une liste d’équipements.

Mathieu Sommet se déplace à Bordeaux et en périphérie. Il est possible de prendre contact avec lui directement via son site internet.

Pas de concession chez w.a.n (we are nothing) à Bordeaux. Cette boutique favorise le Made in France, le zéro déchet et le zéro toxique. Elle a été créée en 2009 par Charles Burke. Ce qui l’a guidé ? « La volonté de faire encore mieux », explique-t-il.

Dans le domaine de la cosmétique, les produits qu’il propose sont labellisés Slow Cosmétique et Nature et Progrès. « Ces deux labels garantissent que tous les ingrédients qui peuvent être bio doivent être bio et le reste n’a pas le droit d’être toxique. Il y a tout ce qu’il faut pour se laver tous les jours, quelle que soit la partie du corps. Et en faisant ça, on change complètement de consommation, c’est-à-dire que l’on n’achète plus quelque chose juste pour faire semblant, mais pour vraiment se laver », résume Charles Burke.

Mais quel est son regard sur les produits bio ? « C’est malheureux que le logo bio dans la cosmétique ne vaille plus grand-chose. Pourtant, le bio est une très bonne chose. Le monde appartient au bio ! », souligne Charles Burke.

Dans les rayons de sa boutique également, du savon de Marseille : un produit qui mérite un peu de pédagogie selon le gérant de w.a.n. « Il faut comprendre l’utilité du savon de Marseille. Il a été créé il y a plus de 3 000 ans pour laver le linge et la vaisselle. Il est cuit, saponifié à chaud, pour éliminer les huiles. Il assèche donc la peau. Les fabricants ont ajouté de la glycérine pour pouvoir se laver avec. Celui que je vends ne contient pas de glycérine. Il est composé d’huile d’olive, d’eau et de soude, rien de plus ! Il est de couleur kaki. Il n’y a pas d’olive albinos ! »

Un petit message positif pour terminer ?

« Tout est super positif ! C’est la preuve que tout est possible. On veut arrêter les produits toxiques, c’est possible. On veut consommer local, c’est possible. On veut sauver nos fesses, c’est possible. On veut être en meilleure santé, c’est possible », lance Charles Burke.

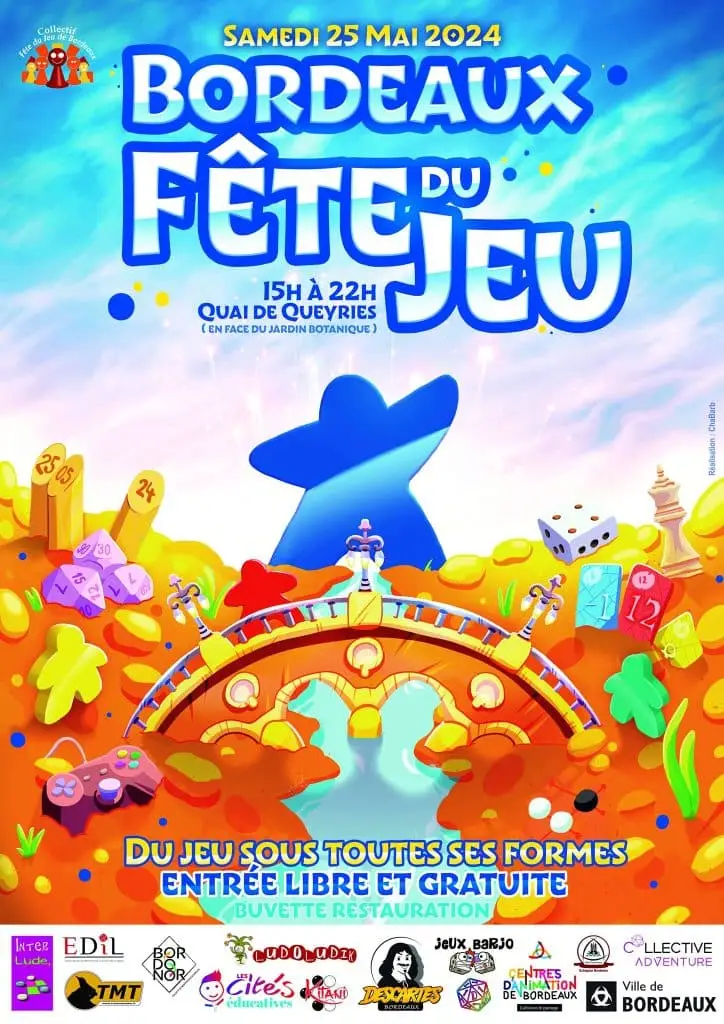

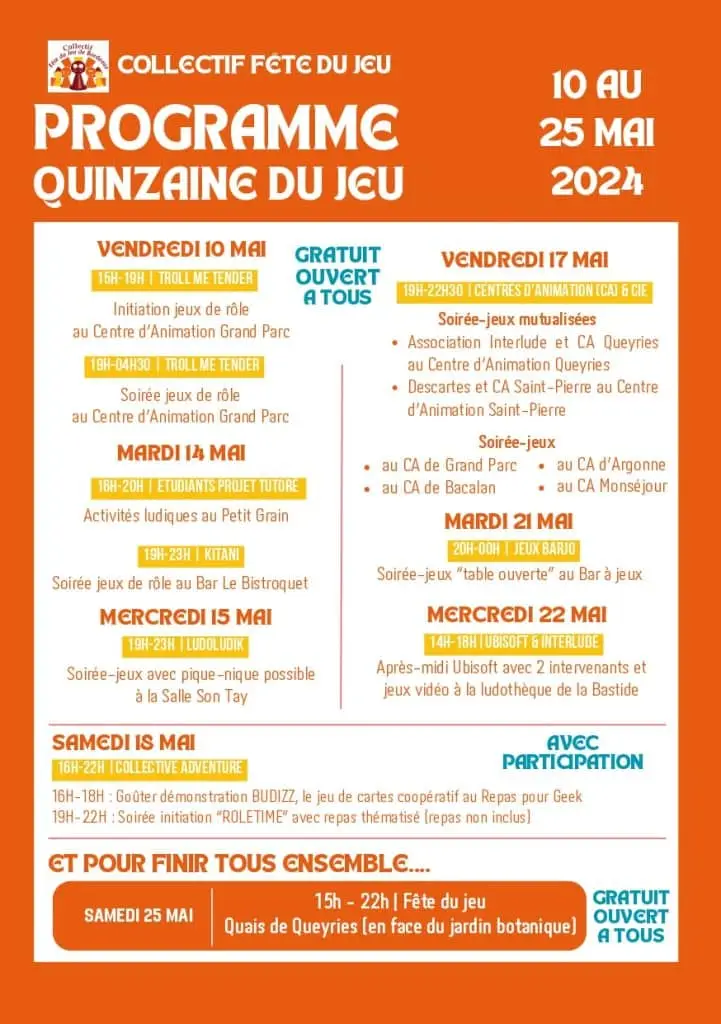

Le jeu est à l’honneur à Bordeaux. Depuis le 10 mai et jusqu’au 25 mai, le collectif Fête du Jeu organise la deuxième édition de la Quinzaine du Jeu. C’est un événement gratuit. « Nous sommes plus d’une quinzaine d’acteurs ludiques de Bordeaux et de sa région à s’être montés en collectif. Notre but est de promouvoir le jeu pour tous à travers de nombreuses animations, des ateliers. On fait vivre le jeu dans les écoles, dans les centres d’animation, maisons de quartier, et cetera. Et là, on valorise ça une fois dans l’année au sein de la Fête du Jeu », explique Virginie Queval. Elle est la présidente du collectif et directrice adjointe de l’association Interlude, qui regroupe quatre ludothèques bordelaises.

Au programme de cette Quinzaine du Jeu : des jeux de société, des jeux et des jouets en bois, des initiations aux jeux de rôle, des activités ludiques, des jeux traditionnels et modernes… Pour y jouer, plusieurs rendez-vous sont proposés à différents endroits de Bordeaux. Puis, le 25 mai, il y aura la Fête du Jeu, Quai de Queyries, juste en face du jardin botanique, qui viendra clôturer ces deux semaines de festivités. « On a créé cette fête parce qu’on aime le jeu. On aime le valoriser, le promouvoir et faire jouer les gens. On voulait aussi le rendre accessible aussi bien pour les petits que pour les grands, de 2 ans à 99 ans et plus », tient à préciser Virginie.

En voulant offrir des moments de plaisir conviviaux avec cet événement culturel, le collectif Fête du Jeu veut utiliser le jeu comme moyen de « créer du lien entre tous. Qu’il soit interculturel, intergénérationnel, inter « tout » aussi, si je peux dire, rit-elle. Et ce n’est pas parce qu’on ne parle pas la même langue qu’on ne peut pas jouer ensemble. Ce qui nous intéresse, c’est que tout le monde puisse se retrouver autour d’un jeu ».

Par ailleurs, si on s’intéresse au marché du jeu en France, celui-ci est plutôt dynamique. Trente-deux millions de boites de jeu ont été vendues en 2023. Selon une étude de l’institut de sondage Opinion Way de 2021, un Français sur deux joue une fois par mois à des jeux sociétés.

Rendre l’habitat plus sain et plus durable. C’est des enjeux environnementaux et de santé que le secteur du bâtiment prend peu à peu en considération. En effet, le ministère de la Transition écologique relève que cette industrie représente « 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises. Il génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre français ». Aussi, selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur, l’air est 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur. Les matériaux, les meubles, les décorations, sont des sources de polluants. Toutes ces problématiques, le cabinet de design Félix et associés, à Bordeaux, spécialiste en aménagement d’espaces de travail et commerciaux, en a conscience. Il a alors entrepris une démarche vers plus d’écoresponsabilité, depuis quelques années.

Aujourd’hui, le cabinet Félix et associés est certifié B Corp, un label international octroyé aux entreprises ayant des processus environnementaux et sociaux responsables. « On s’intéresse au sujet de l’écoconception. On a suivi, entre autres choses, avec les architectes de l’agence, une formation au 308. C’est la Maison de l’architecture à Bordeaux. C’était sur l’écoresponsabilité, sur la construction de matériaux biosourcés et géosourcés, etc. Pour rappel, le monde de la construction est un des plus gros puits de carbone en France et dans le monde entier. Et, il se trouve qu’on est un des métiers dans lequel on a peut-être le plus de leviers à activer et de résultats à obtenir », constate Alexandre Lobstein. Architecte associé, il est responsable du Pôle Design d’espace. Le fruit de ces réflexions a mené à la création d’une matériauthèque verte.

Près de soixante références sont disponibles dans cette bibliothèque de matériau. Cuir de poisson, coquille d’huitres ou de coquilles Saint-Jacques, mycélium (du champignon), carton recyclé servent d’isolants, de minéraux mélangés à du plastique, de fonds de peintures… Ces produits sont biosourcés, géo-sourcés ou issus du recyclage et de l’économie circulaire. Plusieurs critères ont été pris en considération pour la sélection du matériau : sa provenance, le degré d’aboutissement et s’il est issu de l’économie circulaire. « On a croisé des gens qui fabriquent des matériaux « éco-malins ». On va dire des ‘tout petits faiseurs”, de l’ordre de l’association, qui comptent trois ou quatre personnes acharnées du recyclage. Puis de “très gros faiseurs”, des marques nationales et internationales motivées par tous ces engagements RSE et qui produisent des produits industrialisés et facilement fournis », explique celui qui est aussi responsable de la matériauthèque.

Quant à savoir si les coûts de la production et de l’achat sont élevés, l’architecte est affirmatif, mais ce n’est pas la question centrale. « On est dans un monde où on veut faire toujours plus vite et moins cher. Mais le monde dans lequel on veut aller, c’est un monde qui se pose d’autres questions. Aujourd’hui, ça va me coûter un petit peu plus cher, peut-être de fabriquer un meuble qui dégaze moins, de ne pas poser de la moquette avec de la colle en dessous, de ne pas utiliser des peintures qui envoient des composants organiques volatiles, etc. Quel est le bénéfice pour l’utilisateur ? Pour l’artisan qui travaille ces produits ? Quel est le bénéfice pour la qualité de vie globalement ? Donc c’est des choses sur lesquelles on travaille et qu’on va tenter d’objectiver. L’écoresponsabilité implique une amélioration de la qualité de vie et ainsi celle des occupants. »

Avec cette matériauthèque verte, les collaborateurs du cabinet de design vont se questionner sur la substitution des matériaux, l’adaptabilité des matières en fonction de l’utilité souhaitée ainsi que sur l’usinage. Alexandre a conscience que c’est un travail de longue haleine. « On ne sera pas à 100% d’économie non carbonée demain. Mais le but, c’est d’avancer pour être à 100 %, modifier les méthodes de travail et l’utilisation des matériaux ». C’est pourquoi l’entreprise organise aussi des rencontres avec ses fournisseurs et partenaires pour échanger sur les thématiques liées à l’éco-conception et finalement créer tout un écosystème. La matériauthèque est ouverte à tous les professionnels du bâtiment, du design, de l’architecture et aux artisans.

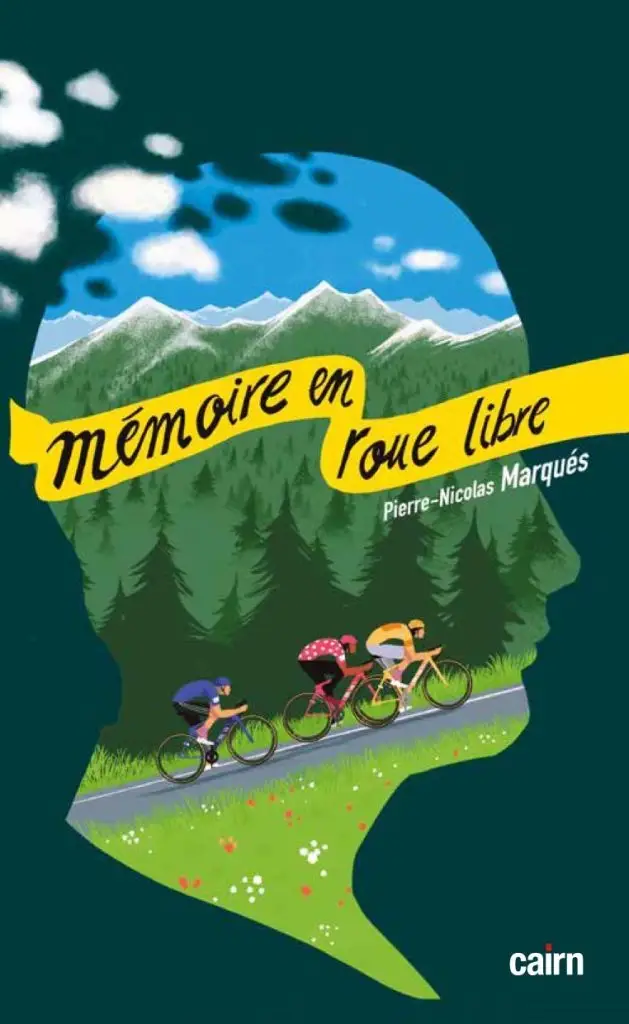

Huit jours. 1200 km. 25 cols. Ce voyage initiatique autant que sportif, Pierre-Nicolas Marqués, ancien coureur cycliste amateur, n’en est pas à l’origine. Il répond alors à l’appel d’un ami, Jacques d’Arrigo, rencontré lors d’une traversée d’Espagne à vélo. Ce dernier souhaite se mobiliser pour la recherche contre la maladie d’Alzheimer, dont était atteint son grand-père. Jacques d’Arrigo rassemble quatre autres amoureux du vélo, qui ne se sont alors jamais rencontrés. Les présentations sont faites un soir à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan. Le lendemain, c’est le grand départ, direction Biarritz, dans le but de récolter des fonds via les réseaux sociaux “le long du parcours”. Nous sommes en 2021.

“On s’est vraiment rencontré sur le vélo et c’est ça qui était très amusant”, se remémore Pierre-Nicolas. “Comment un groupe d’inconnus évolue jour après jour, dans l’adversité, vers le même but ? C’est là où se tissent les liens, parce que je crois que, dans l’effort, on va droit à l’essentiel. On ne veut pas tricher, on se débarrasse de toute fioriture et c’est pour ça qu’aujourd’hui, on a des liens très forts, alors qu’on a seulement partagé huit jours de nos vies”.

Il y a eu des moments de galère autant que des expériences extraordinaires, notamment lorsqu’on atteint un sommet, après la pluie, la neige parfois, le vent de face, le dénivelé. “Il n’y a aucun sommet où la vue ne soit pas belle”, écrit Sylvain Tesson. “Et ça, c’est la plus belle des récompenses, de se dire qu’on l’a fait, d’avoir en plus le plaisir de la vue et ensuite de filer à toute allure dans la descente. Ce sont des sensations extraordinaires de liberté”.

Pierre-Nicolas a l’habitude de tenir un carnet de bord lors de chacun de ses voyages. Le soir, malgré la douleur et l’épuisement physique, il note ce qu’il ressent, ce qu’il a vu, éprouvé, comment il a évolué avec son équipe de coureurs. J’ai réalisé que l’aventure que j’étais en train de vivre était quand même extraordinaire et je me suis dit que, peut-être, mon premier livre était là.

De retour, il écrit donc son premier ouvrage, “Mémoire en roue libre”, publié aux éditions Cairn. Ce livre retrace cette traversée des Pyrénées pour la Fondation recherche Alzheimer de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. Mais c’est aussi un récit à travers une terre de cyclisme, foulée depuis plus d’un siècle, chaque été, par le Tour de France. “Pour l’ancien coureur amateur que je suis, c’était un rêve d’enfant qui se réalisait. Ça raconte l’importance de se souvenir, de se mettre en retrait de ce monde parfois schizophrénique, de contempler la nature pour comprendre davantage ce qu’il se passe en nous”.

Se souvenir. Se rappeler que c’est sa grand-mère maternelle qui l’a initié au Tour de France, un après-midi de juillet 2003. Subjugué, il se met immédiatement au vélo, sur les traces de Mark Cavendish, codétenteur en 2021 du record du nombre de victoires d’étapes sur le Tour de France. “Le vélo, c’est comme une machine à remonter le temps, que j’associe à l’enfance. On a tous le souvenir d’un oncle, d’une tante, d’un grand-père ou d’une grand-mère qui nous a appris à faire du vélo. Il y a ce côté madeleine de Proust”.

Si Pierre-Nicolas recherchait jadis la performance sportive, il lève aujourd’hui la béquille pour d’autres raisons, après une contrariété, un chagrin d’amour, ou parce qu’on lui propose, tout simplement. Dans tous les cas, le départ lui permet de se délester de ce qui l’encombre pour atteindre les cimes montagneuses. “Ça purifie l’âme et on revient apaisé, parce que le vélo nous ancre dans le présent. Il n’y a que l’instant, que ce qui est en train de se passer, qui compte. Ça permet de se reconnecter à soi. J’ai tendance à penser que le vélo élimine tout ce qui ne sert à rien. On ne garde que l’essentiel, donc ça fait du bien à la tête. Et ce voyage, je n’en ai gardé que l’essentiel”.

Il a souhaité partager cette expérience, car il croit profondément que transmettre est justement le but de la vie. Et aussi parce que lorsque l’on vit quelque chose de beau, on a envie d’en faire profiter le plus grand nombre. “Mémoire en roue libre” est donc aussi une manière de montrer que “rien n’est grave, que tout passe, qu’on se répare de tout ce qui nous abime et que prendre la fuite demande du courage et qu’il faut parfois s’écouter”.

Rendre hommage également à ce décor grandiose que sont les Pyrénées via “ce livre, qui est aussi une déclaration d’amour au Tour de France qui, pour moi, n’est pas qu’une course de vélo, mais une fête sur le bord des routes faisant partie du patrimoine français. C’est l’évènement sportif de la France rurale qui a traversé les deux guerres. Tout le monde connait le Tour de France, tout le monde en a un souvenir. C’est une poésie de l’été que cherche également à retranscrire le livre”.

Cette thématique ne manquera pas d’attirer les amoureux de cyclisme à l’approche de la Grande boucle et en cette année olympique. L’actuel champion du monde paralympique de poursuite individuelle, le cycliste handisport français Dorian Foulon, a par ailleurs participé à l’écriture d’un passage du livre, dans lequel il raconte comment son handicap l’a emmené jusqu’au cyclisme.

Pierre-Nicolas Marqués fait actuellement la promotion de son livre, une tournée qui le mènera notamment à Paris. Retrouvez tout le programme sur son compte Instagram.